上古汉语中“耻辱”组同义词辨析

2014-12-16陈晶

陈 晶

本文主要以《十三经》中的典型语料作为研究对象来对上古汉语中“耻辱”组同义词进行深刻的辨析对比。同时,本篇论文还将在对“耻辱”组辨析的同时总结同义词的辨析方法,为古代汉语学习、研究及古籍整理与研究提供参考。

一、关于同义词的辨析方法

由于同义词辨析重在辨析各个词之间的细微差异,所以相同之处略笔代过,重点在于辨析别异,不在求同。王宁先生曾在《训诂学原理》中写到:辨析同义词的相异之处,训诂上常用三种方法完成任务,分别是置换,对举和系联,所以研究词的相近义、反义词、引申义都很有必要。从词的本意,源词和同源词中,都可以看出词义特点。洪成玉认为:“同义词的辨析可以从词汇属性和语法属性两方面展开。词汇属性方面的差别包括概念差别、色彩差别、引申义差别、反义词差别、地区性差别和时间性差别;语法属性的差别包括词的句法功能差别和结合能力差别。”本人认为这段话可以高度概括为辨析同义词要从语义、语法特征和功能、语用的角度加以分析,在同义词相同或相近的义位上,结合词语搭配反映出的“同”中之“异”,对上古时期以《十三经》为经典著作中的“耻辱”组同义词进行辨析,从而明确各个词之间的细微差异。

二、《十三经》选取理由

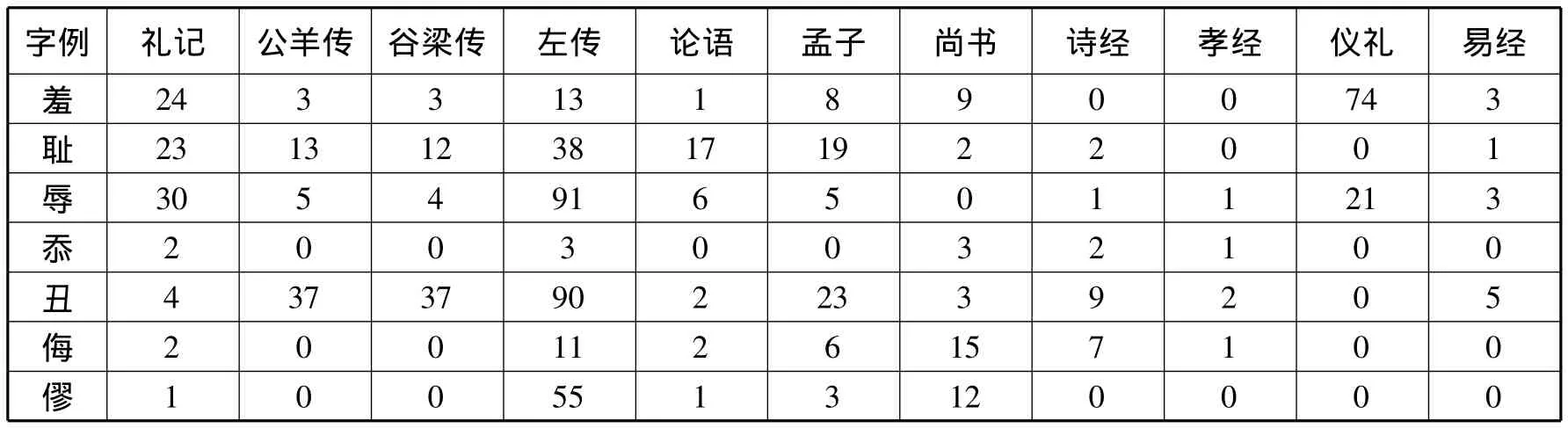

本文着重考察上古时期的研究,重点考察上古时期的情况,而上古时期的作品以《周易》《论语》《诗经》《孟子》《公羊传》《谷梁传》《左传》《尚书》《周礼》《礼记》《仪礼》《孝经》,除去《尔雅》《周礼》,共十一部为代表进行研究,本文同时注重数量的统计,为了更清楚的研究出“耻、辱”组在每部书的分布情况,本文进行了数据统计,主要借助电子文本进行检索。很多制作并不准确,所以笔者尽量将检索出来的用例与原文对照进行核对,以防出现错误。

下表是“羞”“耻”“辱”“忝”“侮”“僇”“丑”在《十三经》中分布情况。

images/BZ_140_356_2139_2123_2609.png

从以上数据看,“羞”“耻”“辱”在《十三经》除去《尔雅》《周礼》中所占的比例大些,而“僇”“侮”“忝”“丑”这几个字则出现的比较少,而“丑”“僇”在《十三经》中都很少有“耻辱”这个义项,“丑”字大部分都是表示时间的,地支的第二位。“僇”则通“戮”,有杀戮的意思。这个字由于意义的特殊性,结合时代色彩,在战争比较多的几个王朝出现的概率比较多点,基本上都是“杀戮”的意思,而在其他几个论著中比如《诗经》《仪礼》《易经》中就没有出现过,更不用说有“耻辱”的意思了。在这个表格中我们可以看到,在《论语》《诗经》《孝经》中,“羞”字出现的很少或是没有出现,而在其余几本论著中出现的基本上都是耻辱的意思,“耻”在《礼记》《公羊传》《谷梁传》《左传》《孟子》中出现的次数比较多,而且基本上和现代汉语中“耻”的意思相同,几乎都是“耻辱”的意思。

三、“耻辱”组同义词分组辨析

关于“耻辱”组同义词,笔者总共总结了七个字,分别是:耻、辱、羞、忝、侮、僇、丑。《说文解字》中“耻:辱也,从心耳声。辱:耻也,从寸在辰下。失耕时,于封畺上戮之也。辰者,农之时也。古房星为辰,田侯也。”“羞”有一个义项是“耻辱”的意义,《广雅·释诂三》:“羞,辱也。”又《释诂四》:“羞,耻也。”《易恒》:“不恒其德,或承之羞。”孔颖达疏:“德即无恒,自相违错,则为羞辱承之。”《礼记缁衣》:“惟口起羞,惟甲胄起兵,惟衣裳在笥,惟干戈省厥躬。”郑玄注:“羞,犹辱也。”孔颖达疏:“若出言不当,则被人所贱,故起羞辱也。”忝,《说文》“辱也”。《诗·小雅·小苑》“夙与夜寐,无忝而所生。”忝就是使之受辱的意思;《说文·从部》:“侮,伤也”。王凤阳《古辞辩》:“侮,《说文》‘伤也’(从段注),《广雅·释诂三》‘轻伤也’。‘侮’是轻慢对方,造成对方屈辱感。”《字汇·人部》:“僇,辱也。”《吕氏春秋当染》:“此四王者,所染不当,故国残身死,为天下僇。”高诱注:“僇,辱也。”《史记·楚世家》:“僇越大夫常寿过,杀蔡大夫观起。”司马贞索隐:“僇,辱也。”;丑:《管子·大匡》:“夫君以怒遂祸,不畏恶亲,闻客昏生,无丑也。”戴望校正引《广雅》曰:“丑,耻也。”故,耻,辱,羞,忝,侮,僇,丑是一组同义词,以下分为几个小组进行具体辨析:

1.耻、辱小组辨析。对于“耻、辱”二字的辨析,古亦有,今亦有,《说文解字》曰:“耻,辱也,辱,耻也。”对于耻、辱的辨析,首先从语法功能方面加以辨析。辱,用做动词时是感到侮辱的意思,并且常用于使动用法。即“使……感到屈辱。”《论语·子张》:“使于四方,不辱君命,可谓士兵。”意思是不使君命收到玷污;《国语·吴语》:“君王不以鞭箠使之,而辱军士使宼令焉。”这句话“辱军士”的意思就是使军士感到耻辱。司马迁的《报任少卿书》“太上不辱先,其次不辱身”,其中“辱先”、辱身是使祖先,使自身遭受屈辱的意思。“辱”作为名词时,可与“宠”,“荣”相对:“宠”“荣”是有名声、有地位,光耀;而“辱”是耻辱,是丢了名声,丢了地位,失去光耀。《礼曲·礼上》:“地广大,荒而不治,此亦士之辱也。”意思是土地广阔辽大,却荒芜没有人治理,这也是士的耻辱。《左传·襄公十八年》:“子殿国师,齐之辱也”,意思是夙沙卫做军队的殿后,是有损齐国威望的,是齐国的耻辱。《荀子·劝学》“荣辱之来,必象其德”,“荣”与“辱”联用,即“荣”“辱”对举。耻,《说文》“辱也”,不过“辱”是多用于使动用法,即“辱”是将耻辱加以人的,是主语使宾语遭受屈辱。“耻”多用于意动用法,是自身的感受,即主语自身认为可耻或主语自身因为受辱而感到羞耻。《论语·里仁》“士志于道而耻恶衣恶食者,未足与议也”。“耻恶衣恶食”是感到穿恶衣,食恶食可耻;《论语·公冶长》“巧言,令色,足恭,左丘明耻之,丘亦耻之”,“耻之”是认为这是可耻的事情。“辱”是遭受外来侮辱。但是,“耻”有时也会用作使动用法。如《左传·昭公五年·楚子》:“以羊舌肸(人名)为司官,足以辱焉……耻匹夫不可以无备,况耻国乎。”“辱晋”“耻匹夫”“耻国”都是使动用法,都可译为“侮辱”。其次,要从程度上将它们区分。由于“辱”侧重于强加,而“耻”侧重于感受,所以“辱”重“耻”轻,但是我们仔细的分析会发现,“辱”也仍然着重于所加的耻辱,“耻”仍旧着重于自身的感受,两个字之间仍然有轻重之分,我们最后从构词的角度去分析。“耻”可以构成“廉耻”“羞耻”“可耻”“雪耻”,而“辱”可以构成“欺辱”“屈辱”“玷辱”“凌辱”,由此更可以看出,“耻”“辱”程度相比之下,还是“耻”轻“辱”重。

2.侮、辱小组辨析。侮,《说文解字》:“伤也”(段玉裁注)。《广雅·释诂三》:“轻也”。“辱”《说文解字》:“耻也”,“侮、辱”易从感情色彩上辨析,“侮”是轻慢对方,造成对方的屈辱感,“辱”是一种心理感受,是受“侮”之后在感情上的反映。《史记·淮阳侯列传》“淮阳屠中少年有侮信者,曰:若虽长大,好带刀剑,中情怯耳。众辱之曰:信能死,刺我,不能死,出我胯下”,这就是典型的“侮人”文子谓其御曰:曾子,愚人也,……以我为暴人也,暴人安可侮也?”“侮”是在对人的态度上不恭不敬,《诗·大雅·丞民》:“不侮矜寡,不畏疆御。”孔颖达疏:“不欺侮于鳏寡孤独之人。”《孟子·离娄上》:“恭者不侮人,俭者不多人。侮夺人之君,惟恐不顺焉,恶得恭俭”。从中都可以看出“侮”是对人态度不恭不敬,轻慢对方,造成对方的屈辱感。《韩非子·显学》“宋荣子之议,设不争断,龋刍随仇,不羞囹圄,见侮不辱”。“见侮不辱”即被人轻慢但自己不认为这是自己的耻辱。而“辱”是和“荣”“宠”相对的。《左传·僖公二十八年》“以君避臣,辱也”,这里的“辱”就是名声上受损失,受轻慢。当“辱”和“侮”就很接近了,《史记·陈涉世家》“忿恚尉,令辱之,以激怒其众”,“令辱之”即为使尉侮之。司马迁的《报任安书》“太上不如先,其次不辱身”,“辱先”即为使先人被侮,“辱身”即为使自身见侮。所以“侮”“辱”从感情色彩上区分,“侮”是轻慢对方,造成对方的屈辱感,“辱”是一种心理感受,是受“侮”之后在感情上的反映。

3.羞,耻、辱小组辨析。羞,《说文》:“羞,进献也。从羊,羊所进也;从丑,丑亦声。”《广韵》“耻也”,“羞”和“耻、辱”辨析。首先从程度上加以分析,“羞”和“耻”程度上的差异和“耻”和“辱”程度上的差异差不多,“耻”是感到侮辱,主语以人为可耻,而“羞”是感到丢脸,觉得不体面、不光彩。从“羞”的这一词义看,感到丢脸、不光彩在程度上要轻于“耻、辱”,“羞”还有另一个词义即感到害臊,由于担心别人笑话等心理上的原因而引起的脸红、态度不自然等表现。最为典型的例子是李白的《长干行》“十四为君妇,羞颜未尝开”,还有韩偓的《无题》“羞涩常牵裙,娇娆欲泥人”由此可以谈“羞”的构词范围,在“羞”作“耻辱”义项时,可构成“羞辱”“羞愤”“羞耻”“羞恶”等词语。在“羞”作“害臊”这个义项讲时,可以构成“羞涩”“含羞”“羞怯”“娇羞”等,“羞”和“耻、辱”又可以从语法功能上具体分析,从语法上看,“耻”多用于意动用法,并且带宾语,如《论语》里面:“子曰:君子耻其言而过其行。”其宾语为“其言而过其行”,君子以言过其行而感到耻辱。而“羞”虽然也有意动意味,但常常是不带宾语的,如《庄子·盗跖》“其行乃甚可羞也”。《战国策·齐策》“先生不羞,乃有意为文收责(债)于薛者乐”“羞”带宾语时,是“以为耻”的意思,其程度比“耻、辱”要轻,比如《孟子·公孙丑上》“柳下惠不羞污君”,“不羞污君”的意思是不以有污君而感到羞耻,强调的是自己的心理感受。

4.辱、僇小组辨析。辱,《说文》“耻也”。僇,亦作“戮”《集韵·屋韵》:“戮,《说文》:‘杀也’,古作僇。”清段玉裁《说文解字注·人部》:“僇,《大学》借力戮字。荀卿书同。”《墨子·明鬼下》:“是以赏于祖而僇于社。”孙诒让间诂:“僇,戮尔通。”《礼记·大学》:“辟则为天下僇矣。”郑玄注:“邪于祖(祖庙),弗用命戮于社”;不被杀而受刖刑、墨刑……“戮”的引申义也可以叫“戮”,如《荀子·王制》“防淫除邪,戮之以五刑”,罪大恶极,杀后陈尸示众,或者将以死的人暴尸于市朝也叫“戮”,《左传·襄公二十八年》“求崔杼之尸,将戮之”《国语·晋语》“杀其生者而僇其死者”,无论是戮尸还是受邢戮,在古代都是辱没祖先,愧对宗族的大耻辱。而刑过刑的人只能操各种不齿于人类的贱业,如《管子·立政》:“刑馀戮民,不敢服绝。”,所以“戮”又有“辱”的意义,“辱”只是被别人欺负,是尊严、脸面上感到羞耻;“戮”是受宗族;法令的制裁而蒙受奇耻大辱,因为它来自自身罪行,所以在程度上重的多,“戮辱”有时连用,如《汉书·贾谊传》:“廉耻节礼以治君子,故有赐死而无戮辱”。《史记·范睢传》:“宾客饮者醉,更(轮班)溺睢,古戮辱以惩后,令无妄言者”。

5.忝、辱小组辨析。忝,《说文解字》“忝,辱也。”《诗·小雅·小宛》:“夙兴夜寐,无忝而所生。”它的意思是早起晚睡,勤奋学习,不要愧对了父母。这里“忝”的意思是羞辱,同样《书·尧典》是:“否德,忝帝位。”中“忝”是有愧于的意思,在《诗·大雅·瞻卯》“无忝皇祖,式救尔后”,这是“忝”是羞辱,使之受辱的意思,“忝”的耻辱意义主要用于先秦的早期,《诗》、《书》等的时代,这个时候“忝”的使辱意义与自愧义没有分化,还统一于一身,发展到后来,忝因其典雅,虽然在仿古的文章中还使用,但已经主要用作自谦之词;不表示实际的愧辱意义了。比如《后汉书·五四·杨赐传》上疏:“臣受恩偏特,忝任师傅,不敢自同凡臣,括襄避咎”,其中“忝任师傅”是任师傅于心有愧。由于时代更替,“忝”的使辱意义,远比“耻、辱”的使用范围少,程度也轻得多。现在“耻、辱”连用还是耻辱的意思,而“忝”后来又发展了新的词语,如“忝私”,意思是承蒙给以情谊。“忝官”:愧居官位,“忝累”指不称职、失职。还保留了一些成语如“忝列门墙”,“忝附葛萝”其中“忝”也是“辱”的意思。

古代汉语中同义词极其丰富,先秦时期在诸子百家以及各类文献典籍都有分布,如《说文解字》,《诗经》中就有:“如切如磋,如琢如磨”。同义词数量多,是语言发达的标志之一。我们知道对同义词精确的运用可以让语言更加丰满与精密,但是古代汉语研究的一大难点是了解同义词之间的相同点和不同点,对他们进行精确的辨析。

本文采用的是断代研究的方法,以先秦时期的《十三经》著作为代表,对“耻辱”组同义词进行了详细的辨析,并运用电子版本的检索功能做了大量数据统计,较为客观全面地比较了先秦时期文学中这一组同义词的异同,而且还采用了大量的数量统计的方法,定性和定量分析相结合来辨析同义词,这样不仅能发现一组同义词在相同义位上的使用频率的高低,而且还可以让词义演变、词语更替过程了然于目。

[1]洪成玉.古汉语同义词及其辨析方法[J].中国语文,1983,(6).

[2]王宁.训诂学原理[M].北京:中国国际广播出版社,1996.

[3]张永言.词汇学简论[M].武汉:华中工学院出版社,1982.

[4]王凤阳.古辞辩[M].长春:吉林文史出版社,1993.

[5]夏剑钡.十三经今注今译[M].长沙:岳麓书社,1994.

[6]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1960.

[7]林尹.周礼今注今译[M].北京:书目文献出版社,1985.

[8]孙希旦.礼记集解[M].北京:中华书局,1989.

[9]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981.