“欧洲政策中心”对欧盟北非政策的影响途径*

2014-12-15忻华

忻 华

当前欧洲智库①据美国宾夕法尼亚大学“智库与公民社会”项目的最新统计,2013年底欧洲智库总数(不包括俄罗斯)为1696家,占全球智库总数的24.8%,仅次于美国,美国智库的总数为1828家。的数量在世界范围内仅次于美国。与美国不同的是,欧洲的智库体系已经形成“双层四方”的互动结构,即欧盟层面和欧洲国家层面的智库,与欧盟决策机构和欧洲成员国决策层分别展开互动。一般认为,欧盟层面的智库专注于欧洲的地区一体化进程和欧盟的对外政策与安全战略等全欧洲共同关心的议题,是最具典型意义的欧洲智库,因而也就成为本文的研究对象。欧盟作为世界仅有的超国家行为体,其决策体系搭建于“多层治理机制”之上,比一般民族国家的决策体系更为繁复,也使得对欧盟层面智库的学理性分析,比对国家决策体系中的智库的研究,更难展开。目前学术界对欧盟层面的智库多有关注,而少有专门论述。布歇在2004年发表的研究报告“欧洲与欧洲智库:尚未实现的承诺”(Europe and Its Think Tanks: a Promise to be Fulfilled),应算是迄今最详尽而系统的关于欧盟层面智库的研究。①Stephen Boucher, Europe and Its Think Tanks: a Promise to be Fulfilled,Notre Europe,Paris,Studies and Research,No. 35,October,2004.此外,欧盟委员会下属的欧洲政策顾问局(Bureau of European Policy Advisers,BEPA)在2012年9月出台的调研报告“欧洲智库与欧盟”(European Think Tank and the EU)则对欧盟层面智库作出了更精细的定义。②Antonio Missiroli and Isabelle Ioannides eds., European Think Tanks and the EU,September 2012,Bureau of European Policy Advisers,EU Commission.但这两份报告并未谈到智库对欧盟决策的影响。除了这两份报告和未正式发表的零星文献外,迄今尚未见到国内外有其他文献集中和系统地阐释欧盟层面智库。

有鉴于此,本文从“四维权力场的中心空间”的理论视角和“塑造议程的多源流决策”的模型切入,构建起智库对欧盟决策的影响机制的一般分析框架,进而选取欧盟层面智库的典型代表之一“欧洲政策中心”(European Policy Center,EPC)作为研究对象③在布鲁塞尔的众多智库中,欧洲政策中心(European Policy Center,EPC)被公认为最具影响力的欧盟层面智库之一。在Notre Europe的Stephen Boucher在2004年的研究报告Europe and Think Tanks:a Promise to be Fulfilled和欧洲政策顾问局2012年的研究报告European Think Tanks and EU所列出的欧盟层面智库名单中,欧洲政策中心都排在前三名以内。在美国宾夕法尼亚大学发布的2013年度全球智库排名报告中,欧洲政策中心出现在“全球顶尖智库150强”和“西欧顶尖智库75强”两项榜单上。因此,本文认为,选取欧洲政策中心作为研究欧盟层面智库的案例,具有典型意义。,并将欧盟的北非政策的基本架构,即“地中海联盟”架构,作为研究起点,将欧盟在2008年对这一政策架构的确立、和2011年为应对“阿拉伯之春”而对其作出的调整这两个政策变化节点作为案例,分析“欧洲政策中心”在这两个决策节点上影响欧盟决策的方式与途径,希望借此为欧洲智库研究提供一幅理论与实证相结合的针对具体问题的图景。

一、关于智库对决策的影响的解释框架

在布尔迪厄和哈贝马斯提出的概念体系的基础上,现有文献分析了智库等掌握专业知识的行为体参与政治决策的具体案例,进而提出了可以解释智库影响决策的机制的四种理论视角:一是“权力场的中心空间”的视角(Central Space of Power Field);①Thomas Medvetz,Think Tanks in America,Chicago: the University of Chicago Press,2012.二是“认知共同体”的视角(Epistemic Community);②Thomas Teichler,“Think Tanks as an Epistemic Community: The Case of European Armaments Cooperation”,Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association 48th Annual Convention,Chicago,Illinois,2007.三是“政策支持联盟”(Advocacy Coalition)和“话语联盟”(Discourse Coalition)的视角;③Paul A. Sabatier and Christopher M. Weible,the Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifications,in Paul A. Sabatier,Theories of the Policy Process,London: Westview Press,2007.四是“决策共同体”(Policy Community)和“决策网络”(Policy Network)的视角。④F. Gregory Hayden,Policymaking Network of the Iron-Triangle Sub-government for Licensing Hazardous Waste Facilities,Faculty Publications,University of Nebraska,June 2002; S. Wilks and M. Wright eds.,Comparative Government-Industry Relations: Western Europe,United States,and Japan,Oxford: Clarendon Press,1987.迄今能见到的文献中,上述理论视角成为研究智库与决策的关系的理论起点。但这些视角都是相对静态的描述,未能清晰阐述智库与决策层之间的互动演变过程。因此,需将“权力场中心空间”的理论视角与约翰·金登(John Kingdon)的“塑造决策的多源流”模型相结合,以构建起一般性的解释框架。

约翰·金登提出,影响决策的各种力量汇合成政治、政策与问题三股源流,平时各自向前推进,各种议题在其中浮沉不定,未必能形成政策,此即所谓“政策原生汤”(Policy Primeval Soup);有时宏观形势出现变化,上述三股源流得以汇合,使特定议题进入决策流程,形成明晰的政策,金登将此变化称为“决策窗口”(Policy Window)。他认为两种情形会导致“决策窗口”打开:即政治力量的内部结构出现重大调整,或突发重大事件导致外部形势急剧动荡。⑤John W. Kingdon, Agenda,Alternatives,and Public Policies,New York: Longman,2007,pp. 168-169.根据此模型,若能捕捉“决策窗口”,考察特定行为体在三股源流汇合于“决策窗口”时的角色与作用,就容易阐释其影响决策的机理。

欧盟决策体系虽然繁复,但同样可以视作一个由政治、财经、学术和媒体构成的“权力场”,而欧盟层面的智库则居于此“权力场”的中心空间,成为影响决策的信息与资源流转的枢纽。这一“权力场”中与决策相关的日常活动就如金登所描述的那样,处于凌乱散漫的“决策原生汤”的状态,政治、政策、问题三股源流各自沿着时间维度分别向前流动,“权力场”呈现出总体均衡的态势。若欧盟内部的力量结构出现调整,或其外部的国际环境出现巨变,则意味着“权力场”趋于失衡,此时“决策窗口”打开,三股源流汇合,某一议题进入欧盟决策流程,逐渐转化为欧盟的政策,当这一政策付诸实施后,随着情势逐渐趋于稳定,三股源流又重新分开,各自向前流动,四个领域的“权力场”重新趋于平衡。

因此,要研究智库影响欧盟对外决策的途径与方式,就要找到促使“权力场”的三股源流汇合的“决策窗口”。具体考察欧盟对北非的政策,可以发现,冷战后欧盟对北非的总体政策架构的源头是1995年启动的“巴塞罗那进程”。自那以后,欧盟对北非的政策出现过两次显著变化:2008年的“地中海联盟”架构的出台和“阿拉伯之春”爆发后欧盟在2011年对“地中海联盟”政策架构的调整;前一次缘于欧盟内部的政治力量结构的重大变化,后一次缘于“阿拉伯之春”突然爆发后的外部形势剧变。按照金登的理论,可将2008年和2011年欧盟对北非政策的两次变化,视作导致欧盟决策源流汇合的“决策窗口”开启的两类典型情形,以此作为案例,观察“欧洲政策中心”这样的智库对欧盟对北非的政策的影响机制。

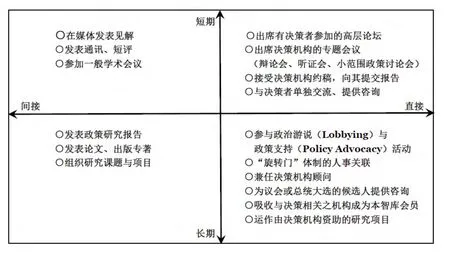

此外,要分析智库影响决策层的机制,就需要厘清智库对决策层施加影响的具体方式。目前研究智库的文献,已列举出智库影响和塑造公共决策活动的一系列方式与手段。①Donald E. Abelson,Do Think Tanks Matter? Assessing Public Policy Institutes,McGill-Queen University Press,2002,pp.74-80; A Capitol Idea: Think Tanks and US Foreign Policy,McGill-Queen University Press,2006,pp.163-182; James G. McGann,The Competition for Dollars,Scholars,and Influence in the Public Policy Research Industry,New York: University Press of America,1995,pp. 87-102.在归纳现有文献的基础上,可以根据影响力发挥作用的时间与强度,将智库影响决策的主要方式划分为短期间接、短期直接、长期直接、长期间接四种类型,放入图1所示的二维坐标系中,从而勾勒出智库影响决策的诸多方式与手段的特点与相对位置。

金登谈到的“决策窗口”开启的两种情形中,智库发挥影响的过程和特点是不同的。第一种情形,即政治源流的力量结构出现重大变化,是在长期渐进的形势演变之后出现的;决策者在“决策窗口”开启前就已受到政策源流各方的缓慢而潜在的影响,因而智库能够发挥主动的先知先觉的影响;其间接影响方式,如发表时事通讯、政策短评、研究报告等出版物的方式,能发挥较深刻的影响。第二种情形,即出现重大突发事件,此时形势的剧变出乎各方意料,政治源流中的决策者拥有随时可用于应急的大量资源,因而往往能迅速应对,在较短时间内作出重大调整,乃至建立新的政策框架;而政策源流中的智库与学术界等方面,则不太可能比政治决策者做出更迅速的应对,但可对已形成的政策变化进行评议和总结,提出补充性和延伸性的决策建议;智库与决策者面对面的交流,如举办高层论坛、参加决策层的听证会、辩论会、小范围讨论会等专题会议,成为智库影响决策的最关键而深刻的方式。①本文作者在2013年下半年和2014年上半年对一些智库开展访谈时,一些智库的负责人,如卡内基欧洲部主任Jan Techau和德国国际与安全事务研究所(SWP)的Hanns Gunter Hilpert都向作者谈到,智库不可能预测危机,亦不可能在政治决策者紧急处理危机中的具体问题时提供技术性的帮助,智库能够向决策者提供远期的和战略性的决策建议,在危机过后帮助决策者进行宏观的和战略性的总结。

图1:智库影响决策的一般方式

二、“欧洲政策中心”对欧盟北非政策两次演变的影响

(一)“欧洲政策中心”对两次演变施加影响的运作过程与特点

冷战结束后欧盟对北非第一个系统的政策架构,就是 1995年出台的“巴塞罗那进程”。然而这一架构运行了十多年之后,并未达到欧盟的预期。2008年,欧盟确立了新的政策架构,即“地中海联盟”架构。这一变化的背景,是2007至2008年欧盟内部的政治力量结构的变化:首先,欧盟东扩在2007年接近尾声,新成员的加入使内部结构出现变化,欧盟开始围绕《里斯本条约》改变其组织结构和决策机制,更加重视其对外关系,包括对北非地中海地区的关系;其次,2007年5月法国大选产生新一届行政当局,新任法国总统萨科齐希望能以法国为主导,重塑欧盟对北非的政策,以推进法国在此地区的利益。这两项变化,开启了“决策窗口”,使欧盟得以在2008年出台了“地中海联盟”政策架构。换言之,欧盟的这次政策调整,属于金登所说的“决策窗口”开启的第一种情形,即政治源流的重大变化。

在欧盟酝酿和出台“地中海联盟”政策架构的过程中,“欧洲政策中心”发挥了先知先觉的影响作用,占据了政策源流的主导位置。自2005年开始,有关欧盟对北非政策的问题源流和政策源流都出现变化。在问题源流中,处理欧盟对外关系的官员表达了对“巴塞罗那进程”的批评;而在政策源流中,智库、学术界、媒体也对欧盟既有政策进行反思。其间,“欧洲政策中心”一方面对外发布各种政策短评、研究报告、时事通讯等出版物,为改进欧盟对北非的政策提出具有预见性和原创性的设想与建议;另一方面则举办高层论坛,对欧盟决策者开展直接沟通,阐述政策建议。可以说,欧盟的“地中海联盟”政策架构的诸多要点,是在采纳了“欧洲政策中心”等智库的政策建议的基础上形成的。

2010年底,从突尼斯开始,北非国家接连出现政局动荡,形成连锁效应。面对形势的剧变,2011年2月至2012年底,欧盟出台了一系列文件,对2008年以来的“地中海联盟”政策架构做出了重大调整,提出了“更多的变革获得欧盟更多的回报”(More for More Conditionality)的博弈模式,并确立了一系列政策要点。显然,欧盟2011至2012年应对中东变局的政策变化,是为应对突发性的紧迫问题而实施的,属于金登所说的“决策窗口”开启的第二种情形。

2011至2012年欧盟应对中东变局而进行的政策调整中,“欧洲政策中心”等智库发挥了总结、补充和延伸既有政策架构的咨询功能。在2011年上半年,“欧洲政策中心”对欧盟的政策调整展开了评议,并进而提出一些延伸性的政策建议,其中有些被采纳。同时,“欧洲政策中心”增加了举办高层论坛的频率,搭建起欧盟决策层与各方之间的政策研讨和信息交流的平台。

(二)“欧洲政策中心”对两次政策演变的总体影响:建言记录与欧盟政策文件的对比分析

根据欧盟2008年2月至12月的六份官方文件①这六份文件是:Council of the EU document 6496/08 (Press 41),February 18th,2008; Commission document COM (2008)319 (Final),May 20th,2008; Council of the EU document 7652/1/08 REV 1,May 20th,2008; Parliament document B6-0295/2008,May 28th,2008; Parliament document of Policy Briefing,May 30th,2008; Council of the EU document 11887/08 (Press 213),July 15th,2008.,可将欧盟2008年出台的“地中海联盟”政策架构概括为五个领域的十项要点。对比“欧洲政策中心”的档案记录和欧盟官方文件记录,可以发现,“欧洲政策中心”2005年5月至2006年年底期间发表的政策短评、研究报告和高层论坛发言,在论述改革“巴赛罗纳进程”这一议题时,对上述十项政策要点中除“资金支持”这一领域外的八项要点,都已做出明确而清晰的阐述。同一时期的欧盟决策机构的档案记录中则完全没有谈到上述任何要点。但到了2008年2月至7月,欧盟出台的“地中海联盟”政策架构的这十项要点中有八项,与“欧洲政策中心”2005年5月至2006年年底提出的政策建议惊人的一致,两者具有明确的内容上的一致性和时间上的先后顺序。如表1所示。结合欧盟层面其他智库在同一时期的档案记录,可以认为,“欧洲政策中心”应是“地中海联盟”政策架构的总体创意的始作俑者之一。

表1:“欧洲政策中心”的建言记录与此后欧盟出台的“地中海联盟”政策架构的对比②该表由作者根据“欧洲政策中心”官网档案记录和欧盟六份官方文件而制成。

域 层论坛发言时间 2005年5月和7月 2008年5月 2008年5月 2008年7月社会领域形式 政策研究报告,高层论坛发言 未提及 政策决议和政策辩论部长理事会决定、联合声明时间 2005年5月和7月 2008年5月 2008年2月和7月

对于2010年底“阿拉伯之春”的爆发,包括“欧洲政策中心”在内的欧盟层面智库体系既未能给予有效的预测,亦未能提出系统的政策框架创意。但各家智库都积极参与欧盟应对这一变局的决策过程,强化了与欧盟决策者之间的互动,使政治、政策、问题三股源流的汇合相比2008年欧盟出台“地中海联盟”政策架构时的情形更加紧密。“欧洲政策中心”在其中亦发挥重要作用。

2011年2月中旬,“欧洲政策中心”即开始对“阿拉伯之春”的形势动态发表评论。2011年2月21日欧盟应对“阿拉伯之春”的首份官方政策文件以欧盟理事会结论通报的形式出台后,“欧洲政策中心”开始对欧盟决策动态保持紧密追踪。如表2所示,“欧洲政策中心”在2011年5月至2012年底对欧盟应对2010年底以来的中东变局的政策架构的五个领域进行了评议和总结。①欧盟为应对“阿拉伯之春”的形势剧变而对“地中海联盟”架构作出的调整,详见于其12份官方文件:3069th Foreign Affairs Council Meeting Conclusions,February 21st,2011; Commission document COM(2011)200 Final,March 8th,2011; Parliament document B7-0199/2011,April 7th,2011; Commission document COM (2011)303 Final,May 25th,2011; 3101st Foreign Affairs Council Meeting Conclusions,June 20th,2011; Foreign Affairs Council document,September 23rd,2011; Commission document MEMO/11/638,September 27th,2011; 3130th Foreign Affairs Council Meeting Conclusions on EU’s Response to the Developments in Southern Neighborhood,December 1st,2011; Parliament document A7-0400/2011,December 14th,2011; Parliament document SPEECH/12/23,January 24th,2012; Commission document JOIN(2012)27 Final,October 3rd,2012; Commission MEMO/13/81,February 8th,2013.

同时,“欧洲政策中心”在评议和总结欧盟既有的政策变化的基础上,还提出了若干延伸性的政策建议,其中有两项政策建议在欧盟后续决策中得到采纳。首先,“欧洲政策中心”专家Rosa Balfour在欧盟委员会下属的欧洲政策顾问局2011年5月18日的政策短评月刊上撰文,提出欧盟应向变局之后的北非国家提供组织和运作选举的技术性支持。而欧盟对外行动署则在2011年下半年至2013年向变局后的突尼斯、约旦、利比亚等国派出大选观察团,为这些国家的选举提供了技术性支持和监督。其次,该智库另一位专家Josef Janning在2011年9月15日的政策短评中提出,由于北非缺乏民主的社会基础,“欧盟的援助应聚焦于市场组织与法治架构之间的联结纽带”。而欧盟委员会则在2011年9月27日发布备忘录,宣布启动“公民社会扶助项目”(Civil Society Facility),分三年提供两千二百万欧元的援助。这表明,在金登提出的“决策窗口”开启的第二种情形中,“欧洲政策中心”这样的欧盟层面智库虽难以首创政策主张,但仍能发挥相当程度的影响作用。

表2:“阿拉伯之春”爆发后欧盟和“欧洲政策中心”关于调整“地中海联盟”架构的阐述①该表由作者根据欧盟12份官方文件和“欧洲政策中心”官网档案记录整理而成。

(三)“欧洲政策中心”对两次政策演变的短期直接影响:对高层论坛的考察

关于前述三股决策源流开展日常联系的方式及其对决策的影响,金登语焉不详。实际上,智库施加短期直接影响,是政治与政策两股源流日常联系的重要方式。图1已列出智库施加短期直接影响的若干方式,其中智库人士对高层论坛特别重视,认为这是一种政策讨论的“平台”,决策相关各方可以在此“平台”上开展政治游说(Lobbying)和政策支持(Policy Advocacy)的活动,而决策者亦可获取真实信息。①本文作者2013年下半年和2014年上半年对布鲁塞尔智库进行访谈时,卡内基欧洲部的Jan Techau,欧洲亚洲研究所(EIAS)所长David Fouquet,德国自由党的诺曼基金会的布鲁塞尔办公室负责人Hans H. Stein,都向作者谈到智库论坛的“平台”作用,认为智库论坛是一种“平台”,能够为决策相关各方提供表达利益诉求、传递政策偏好、开展游说活动的场所和机制。换言之,智库举办的高层论坛是智库作为“中心空间”联结“权力场”的政治、财经、媒体、学术四个领域的枢纽。因此,考察“欧洲政策中心”围绕“地中海联盟”政策架构演进的两个节点举办的高层论坛,可以看出“欧洲政策中心”影响欧盟决策的具体路径。

欧盟2008年出台了“地中海联盟”政策架构,这属于“决策窗口”开启的第一种情形,在此情形中,政策源流与政治源流的各类行为体能够从容开展各种形式的沟通。因此,“欧洲政策中心”虽是“地中海联盟”架构的许多构想的首创者之一,但其举办的相关高层论坛却不多,五年间只有四场。不过该智库借助这些高层论坛影响欧盟的决策认知的例证,仍能展示出高层论坛作为“权力场”的信息沟通“平台”所发挥的作用。如2005年7月11日的高层论坛上,英国外交部官员和北非部分国家驻布鲁塞尔的外交官表达了相同的观点,即认为未来五年里整个北非地区改革难以推进,经济与社会仍将趋于停滞,这实际上为“欧洲政策中心”在此前的5月18日推出的第33号报告提供了权威性的实情映证与舆论支持。而2007年5月22日的高层论坛上,欧盟理事会对外高级代表Colin Scicluna在与“欧洲政策中心”等智库交流时,承认“巴赛罗纳进程”难以达到预期目标,这意味着“欧洲政策中心”2005至2006年的第33号和第47号报告所做的判断,已经得到了欧盟决策层的承认。

2010年底“阿拉伯之春”的突然爆发,迫使欧盟决策层迅速回应,着手调整其“地中海联盟”架构。“欧洲政策中心”也必须迅速加入这一调整进程,以维持其对欧盟决策的影响力与话语权。因此,在此次“决策窗口”开启后,“欧洲政策中心”围绕相关议题举办的高层论坛,与2008年相比在数量、速度、频率上有明显提升,在2011至2012年的不到两年时间,就举办了六场,凸显出智库论坛作为“权力场中心空间”的信息沟通“平台”的作用。

同时,“欧洲政策中心”虽然此时未能提出原创性的政策设想,但在 2011年2月21日欧盟理事会公布了调整“地中海联盟”架构的计划后,该智库迅速跟进,通过高层论坛一方面将各方的真实信息和利益诉求传递给欧盟决策层,并对欧盟的政策动向进行评议和总结,另一方面则向其提出补充性和延伸性的建议。如2011年3月8日欧盟委员会公布政策调整的详细方案后,该智库在3月31日举行论坛研讨新一轮北非移民潮的应对方法,在4月29日举办论坛探讨欧盟对外行动署如何应对北非剧变的挑战,这两个论坛都是在为欧盟既定的调整方案提供补充性和延伸性的政策咨询服务。2011年12月1日欧盟理事会在“阿拉伯之春”爆发接近一周年之际重申其对北非的政策走向后,“欧洲政策中心”在2012年3月举行高层论坛,对一年以来的欧盟政策调整进行总结,并促使欧盟和北非的决策者在论坛上进行面对面的交流。

(四)“欧洲政策中心”对两次政策演变的长期直接影响:对“旋转门”体制的考察

欧盟层面智库与欧盟决策层及相关机构之间存在人力资源的流动,此即欧盟层面的“旋转门”体制,这是三股源流相互联系的重要方式,是智库联结“权力场”不同领域的机制之一。若智库想对决策者进行非正式和非公开的面对面直接沟通,则最便捷的渠道就是“旋转门体制”形成的人事关联。“欧洲政策中心”的管理和研究团队中,不少人都有在欧盟决策机构任职或担任顾问的经历。这使其能够以各种人际沟通的方式,对欧盟决策者施加长期的直接影响。

“欧洲政策中心”的治理架构分为这样几层:名誉主席,是整个智库的代表;管理委员会(Governing Board),类似于公司的董事会,商议和决定该智库的战略方向及日常运作的重要事项;管理大会(General Assembly),类似于公司股东大会,对该智库的战略方向和重大事项拥有最终决定权,每年向欧洲政策中心提供了占总额1/3左右的收入来源的出资人,即比利时鲍德温国王基金会和意大利Compagnia di San Paolo基金会的负责人,是管理委员会和管理大会的必然成员;顾问委员会,由该智库聘请的兼职专业人士组成;研究团队,包括全职和兼职的研究专家。关于该智库的人员结构,2011年的情况可以查到,从中可以了解在欧盟应对“阿拉伯之春”的政策调整中,该智库通过“旋转门”体制向欧盟决策层发挥影响作用的渠道。

在2011年,“欧洲政策中心”的名誉主席是Peter Sutherland,此人曾在1985年至1989年之间担任欧盟委员会委员。当年该智库的管理委员会由8人组成,其主席为Meglena Kuneva,曾在2007年至2010年间担任欧盟委员会委员;管理大会由 9人组成,其主席为曾经担任比利时副首相和欧洲投资银行主席的Philippe Maystadt。当年该智库的顾问委员会由60名兼职人员组成,研究专家团队共23人,其中专职研究人员11人,兼职研究人员,亦称资深研究顾问,共12人。“欧洲政策中心”2011年该智库有一位兼职研究专家Eberhard Rhein,在1984至1996年期间担任了13年的欧盟委员会地中海与阿拉伯事务司长,应可认定为该智库的中东北非问题专家。本文作者对该智库的管理团队和研究团队的人事关联信息进行了统计,结果如下。

表3:2011年从欧盟决策体系各部分进入“欧洲政策中心”的人员来源统计①该表由作者根据“欧洲政策中心”官网档案记录整理而成。

从统计结果看,在2011年欧盟应对“阿拉伯之春”、调整“地中海联盟”架构的过程中,在欧盟决策机构中,与“欧洲政策中心”的人事关联最密切的是欧盟委员会,其次是欧洲议会。该智库拥有欧盟委员会任职经历的专家,和拥有欧洲议会任职经历的专家,在其拥有与欧盟决策体系直接相关的任职经历的专家总数中,分别占30%和18%的比例。而拥有欧盟理事会和欧盟对外行动署任职经历的专家各仅有一人。这些数据既表明该智库与欧盟决策机构的关联程度,也体现出这些决策机构在欧盟对外决策中的重要性与开放度。

值得一提的是,2011年该智库专家中曾经或正在欧盟层面的利益集团和游说公司任职者为数不少,合计 11人,占上述总数的 22%,仅次于拥有欧盟委员会任职经历者所占比例,而这两者是欧洲财经界与欧盟决策机构之间的联系纽带,是欧盟层面的政治游说(Lobbying)和政策支持(Policy Advocacy)体系的主要组成部分。这表明,欧盟的政治游说和政策支持体系也是该智库向欧盟决策层施加影响的重要渠道,是该智库联结“权力场”的政治与财经领域的路径之一。这也印证了英国政治学家考克瑟(Bill Coxall)的观点,即智库本身也是压力集团的一种。①Bill Coxall,Pressure Groups in Britain Politics,Essex of UK: Pearson Education Limited,2001,P.75.

三、结语

研究者都承认,智库对决策的影响难以分析。因此,本文将“议程设置的多源流决策”模型与“权力场中心空间”的视角相结合,以建立起一般性的解释框架。本文认为,欧盟在 2008年确立“地中海联盟”政策架构的决策,和2011年为应对“阿拉伯之春”而调整这一架构的举措,恰好属于上述框架中“决策窗口”开启的两类情形:前者是内部政治力量结构变化引起的决策,是政治源流渐变的结果,后者是外部紧迫问题带来的压力引发的决策调整,是问题源流突变的产物。以这两次政策变化为案例,应用上述分析框架,可以从三方面入手,分析“欧洲政策中心”对欧盟北非政策的影响。

首先,将该智库的建言记录与欧盟官方文件进行对比,分析两者的内容要点的关联性和出现时间的先后顺序,可归纳其总体影响。该智库在前一次政策变化之前提供了具有预见性和原创性的主张,得到欧盟决策者采纳,对后一次变化则通过补充性和延伸性的建议发挥影响;其次,观察该智库举办高层论坛的情况,可分析其短期直接影响。与前一次变化相关的高层论坛数量少,频率不高,而与后一次相关的高层论坛则频率较高,数量更多,高层论坛为该智库发挥了“权力场”信息沟通“平台”的作用;再次,观察该智库经由“旋转门”体制与欧盟决策体系形成的人事关联,可考察其长期直接影响。2011年该智库与欧盟委员会形成的人事关联最为密切,次为欧盟层面的利益集团和游说公司,再为欧洲议会,这反映出该智库对欧盟应对“阿拉伯之春”的政策变化施加影响的人际沟通渠道。

欧盟层面的智库普遍规模较小。在欧盟决策的各领域中,地区经济一体化问题占据最突出的位置,因而这些智库对欧洲一体化研究投入的资源最多。而在欧盟对外关系和区域国别研究的方面,这些智库的研究潜力尚未得到充分开发。尽管如此,自从2009年底《里斯本条约》生效和2010年底欧盟对外行动署设立后,对外关系在欧盟决策各领域中的重要性正得到不断的提升,因而在未来,欧盟层面智库将会不断强化其对欧盟外交和区域国别问题的研究。因此,对欧盟层面智库影响欧盟对外决策的机理进行探究,具有重要意义。