高职院校大类培养模式对学生工作的影响与对策研究

2014-12-10任源梅郝剑强

任源梅,郝剑强

(1.深圳职业技术学院汽车与交通学院,广东 深圳 5180552;2.深圳信息职业技术学院人事处,广东 深圳 518172)

1 高职院校实施大类培养模式的背景和意义

近20年来,中国高职教育的大发展不仅对促进我国高等教育大众化发挥了决定性作用,而且为完善我国整个高等教育体系、推动终身教育健康发展起到了重要作用[1]。但是,在招生和就业的双重社会压力下,目前我国的高职教育明显存在严重的“专门化”、“技能化”和“工具化”的功利主义倾向,严重影响了人才培养的质量。在毕业生的社会表现上就是高职院校的“高就业率”下存在着“高离职率”的现象,此外,企业对许多高职毕业生综合素质和可持续发展能力方面的满意度低也反映了这一问题。高职院校应当清醒地认识到,受教育者不仅要具有一技之长,顺利就业,而且还要具备可持续发展的后劲,具备职业迁移的能力[2],长期的功利主义倾向必将使高职院校学生被社会发展的浪潮淹没。

2010年,作为首批高职示范院校之一的深圳职业技术学院,根据自身三年学制特点和学校综合实力,首次推出大类培养模式的高职教育教学改革,即在部分学院试点按一个大类招生,学生入校后,经过一年的基础培养,再根据个人意愿、兴趣、教学资源、就业去向及社会需求等因素进行专业分流。

大类培养模式实现了由学生接受单一学科背景下的专业教育,向接受多学科交叉、通识教育基础上的宽口径教育的转变[3],这一培养模式具有多方面积极意义。首先,大类招生能够帮助学生减少填报志愿的盲目性,在对各个专业有基本认识的基础上进行专业选择,大大有利于提高高职学生的学习兴趣和竞争意识。其次,大类培养模式有利于高职学生获得宽而扎实的基础知识面、提高自身综合素质,提升职业迁移能力。最后,大类培养模式有利于高职院校平衡“冷热生源”,优化教学资源,培养综合素质高的创新型人才。

2 高职院校大类培养模式对学生工作造成的影响分析

对于高职院校的学生工作而言,大类培养模式的推进是一把双刃剑。一方面,学生为了在二年级的专业分流中选择到自己喜欢的专业,大部分新生一年级的公共基础课程学习效果提高,学风优良,同时参加各种学生活动的热情高涨。另一方面,班级作为学生学习生活最基本的单位,随着二年级专业分流的进行,以往三年一贯的班级模式打破,由此带来的专业分流后学风、班风等问题突出,对学生工作提出了挑战。

2.1 “冷门专业”学风问题突出

汽车与交通学院下设汽车运用技术(汽运)、汽车技术服务与营销(汽营)、汽车电子技术(汽电)、交通安全与智能控制(交控)、城市轨道交通控制(城轨)五个专业。没有实行大类培养模式前,每个班级中的学习困难学生(学困生)比较平均,他们在周围优秀同学的影响下,大部分都不会掉队。但是,大类培养模式专业分流后往往导致学困生集中到“冷门专业”,他们没有了榜样的力量,逃课率高,学习风气差,身心发展受阻。在对2010级学生进行的首次专业分流中,以往各专业学生综合素质平均的模式被打破,就业前景好,专业基础雄厚的汽车电子技术专业因为课程难度大、毕业资格要求高等原因成为不折不扣的“冷门专业”。在2010级汽电专业的80名学生中,第一志愿率仅为18.75%(见表1)。在这样的情况下,汽电专业大部分学生为大一学年学习困难学生。专业分流后,因为对所学专业不感兴趣,再加上畏难情绪和专业分流的打击,汽电专业出现学生出勤率低,课堂积极性差,教学及学生活动难以开展的局面。

表1 汽车与交通学院2010-2012级学生专业分流第一志愿率

2.2 “热门专业”遭遇就业尴尬

随着深圳地铁的大规模开建及轨道交通行业的发展,2010年汽车与交通学院筹建了城市轨道交通控制专业,计划2010级二年级初专业分流时招收一个行政班(40人)。专业成立伊始就受到了家长和学生的高度追捧,尽管专业概论课的教学过程中,城轨专业的老师已经讲明专业教学设备没有完全到位,并且在2010级学生毕业时,深圳地铁集团不会有大规模招聘计划,但是家长和学生的热情不减。在2010级专业分流时,全年级480名学生中168人第一志愿填报了城轨专业,相对于40人的招生计划,学生的志愿远远难以满足。面对如此情况,城轨专业不得不扩招一个行政班,改为招生80人,以尽量满足学生的意愿。

在最后的就业工作中,扩招的城轨专业遭遇了尴尬处境。深圳地铁集团当年没有大规模招聘计划,在学院及专业老师的推荐下,仅有10名左右学生进入深圳地铁工作。在学生们绝大部分不愿意去市外省外轨道交通行业就业的情况下,2010级城轨专业学生就业的专业对口率仅为12.5%。(见表2)

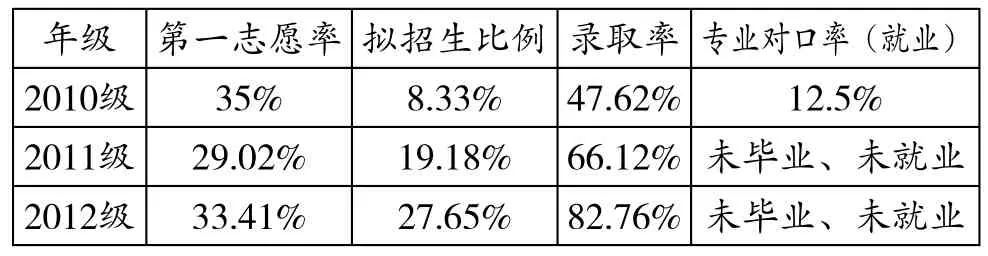

表2 城市轨道交通控制专业历年参与专业分流情况及学生就业专业对口率情况

2.3 新班级凝聚力差,同学交往少

大类培养模式一方面有利于新生大一学年公共基础课的学习,有利于一年级的学风建设工作,但是另一方面却在很大程度上造成二年级专业分流后形成的新班级凝聚力差,同学交往少的情况。大一是学生认识大学生活,规划大学生涯的起步时期,也是学生交往形成性格的关键期[4]。汽车与交通学院大类培养模式下,新生入学后不分专业共同进行公共基础课的学习,宿舍分配按照大一年级最初的行政班进行安排,一个行政班的同学大多集中住在同一楼层。这样,许多同学在最为青涩、最需要关怀,学生活动最丰富的大一阶段结下了深厚的友谊,特别是宿舍舍友,上课在同一个行政班,课余生活在同一个宿舍,朝夕相处,感情深厚。二年级专业分流后,新班级的同学只有有限的上课时间在一起,针对班级开展的学生活动减少,再加上课后的宿舍生活仍旧是大一行政班时的同学在一起,使得分班后来自同一个旧班级的同学形成了小团体,而有的同学更是只与原班级同学联系密切,极其不重视在新的专业班级中的人际关系建设,导致专业分流后班级力量涣散。

2.4 新班级班干部选拔艰,学生工作开展难

高职院校的学生干部在班级管理工作中起着举足轻重的作用,他们是学生实施“三自”教育,即自我教育、自我管理、自我服务的主体力量,是学生工作得以落实的具体组织者、协调者[5]。汽车与交通学院在三年制高职教育模式下,二年级学生成为各个校级、院级学生组织的主要学生干部,这部分学生占到二年级学生人数的20%左右,由于主要学生干部一般不兼任其他职务,这部分学生将不再担任二年级班级主要班干部。实施大类培养模式后,三年一贯的班级模式打破,二年级各个班级都不同程度地出现班内小团体,班级同学分散住在各个不同的宿舍,不关心班集体的情况。在这种情况下,新班级的学生干部工作难度加大,再加上二年级同学担任班干部的热情下降,出现了无人竞选班干部的窘境。

3 针对高职院校大类培养模式对学生工作造成影响的对策研究

面对大类培养模式给高职院校学生工作带来的诸如“冷门专业”学风问题、“热门专业”就业窘境、新班级凝聚力及班干部选拔等挑战,笔者结合在汽车与交通学院自身学生工作经验,总结学院3次专业分流的实际工作情况,提出以下对策。

3.1 选择更加合理的专业分流时机

汽车与交通学院实施大类培养模式以来,对于2010到2012三个年级都采取了一年级期末根据学生的个人意愿、两个学期的综合成绩及学院教育资源和社会需求等因素进行分流的模式。根据笔者对百名2011级学生(目前为三年级第一学期学生)的访谈,对于分流时机的选择,超过80%的学生认为大一下学期分专业比较合理,原因在于各个专业的跨度较大,分流太晚耽误时间,学不到精深的专业知识,而刚入学直接分专业又太过盲目。

根据三年的大类培养模式实践,笔者认为提早专业分流的时机对高职院校的学生工作具有多方面积极意义。第一,通过合理的课程设置和改革,大一后半学期分专业可以保留大类培养模式的诸多优势,减少学生填报志愿的盲目性,提高学生公共基础知识学习效果,提升生源质量。第二,由于高职院校三年制的特点,以班级为单位的学生活动大多集中在一年级,二年级以专业课程的学习和专业技能大赛为主,三年级则开始专业实习及就业工作,因此,大一后半学期形成新的班级,以班级为单位的学生活动比较多,有利于班级同学之间交流,改善新班级凝聚力差,同学交往少的现状。

3.2 发挥学生宿舍应有的学生工作阵地作用

学生宿舍是学生思想观念形成及其行为表现的主要场所,也是大学生思想政治教育的重要阵地[6]。要充分发挥学生宿舍对于学生工作的积极作用,笔者认为要在大学一年级专业分流前淡化行政班概念,大力开展以学生宿舍为单位的学生活动,充分发挥以宿舍为单位的学生自制体系作用。目前,汽车与交通学院的学生日常管理及学生活动的组织大部分是以行政班为单位的,学生宿舍在学生工作中的作用没有得到重视,改革势在必行。

首先,辅导员开展学生工作的模式要改革。专业分流前,改变以往以班级为单位,以班干部为主要力量的学生日常管理模式,改为以宿舍为单位,进一步走进学生宿舍,充分发挥宿舍长的作用。例如,目前辅导员每周组织班干部例会,了解班级近况,传达学校重要通知,可改为每周组织宿舍长例会,这样可以更详细、更真实地了解学生思想动态,掌握学生近况,更好地传达跟学生息息相关的学校重要精神和各项重要通知。

其次,各个学生组织开展学生活动的组织单位要改革。专业分流前,各个学生组织改变以往以行政班为单位组织活动、竞赛的模式,改为组织以宿舍为单位的各种学生活动,待大一第二学期专业分流后再组织以行政班为单位的强化班级凝聚力的活动。这样,一方面,可以帮助大一新生在一入学更好地处理宿舍人际关系,形成良好的宿舍环境;另一方面,专业分流后,同学对以班级为单位的学生活动仍有新鲜感,有利于新形成的班级凝聚力建设。例如,各个学生组织可以在专业分流前开展加强学生寝室文化建设的活动,积极向上的宿舍文化可以在学习、生活等各方面给学生潜移默化的影响,帮助他们形成良好的习惯。目前,学生中存在迷恋网络游戏,吸烟,生活作息不规律等情况,而这些问题在宿舍得到了集中反映。如果学生宿舍形成了积极的宿舍文化,同学们对这些恶习和不文明行为就会自觉抵触,不良风气的传播会得到遏制。

最后,加大学生参与宿舍管理的力度。目前,汽车与交通学院学生宿舍只有宿舍长这一自制队伍,力量分散、单薄。通过组建汽车与交通学院学生宿舍自治委员会,组成学生宿管队伍,建立文明督导队,给予学生更多的权利和责任,可以使更多的同学积极参与到宿舍管理中。这样,一方面,可以真正发挥学生自我管理、自我服务的作用,更好地解决学生宿舍存在的问题;另一面,在管理、服务的同时,学生可以学习如何更好地管理自己,增强维护宿舍秩序的自觉性,主动营造宿舍良好的氛围。

3.3 营造优良学风,改善“热门/冷门专业”问题

学风建设是高职院校的一项重要基础性工作,大类培养模式背景下,更需要强化学风建设,改变“冷门专业”学习困难学生集中的问题,同时缓解学生盲目选择“热门专业”,面临就业窘境的现象。

第一,引导新生树立正确的学习观,理性参与专业分流。虽然实行大类培养模式,但是新生入学后的专业概论课教育要得到重视和强化,可以使学生更好地了解、认识各专业,理性明确专业分流方向,避免盲目选择,人为形成“冷门专业”和“热门专业”的情况。

第二,开展学风建设方面的学生活动,培养学生的学习兴趣和上进心。汽车与交通学院开展了学风建设月活动,从教师和学生自治队伍双方面入手,集中整治旷课、迟到、在课堂上睡觉、玩手机等行为,并开展了一系列学风评优活动,引导学生改变不良学习习惯,激发学生学习积极性。另外,学院还成立了“教师演讲团”,有计划地组织各类演讲,让学生从不同的角度认识自己的老师,拉进师生距离,并组织各种学术报告和高低年级间学习交流活动,让学生呼吸浓郁的学术空气,了解专业前沿,增强学习动力。

3.4 优化班干部选拔、培养机制,开创人人争当班干部的新局面

高职院校学生自制能力差,班干部的素质往往决定一个班的班风、学风,因此必须做好班干部的选拔和培养工作。针对大类培养模式专业分流后,新班级学生竞选班干部热情不高的情况,笔者提出以下三点建议:

首先,改变传统的开学初即选拔班干部模式,在第一学期不选拔班干部,以宿舍为单位依靠各班助理辅导员开展工作,第二学期专业分流后再进行正式的班干部选举,在一定程度上有利于保持学生对班干部工作的兴趣和热情。在班干部的选拔方面,辅导员和班主任要认真从档案中了解学生的基本情况,在第一学期通过学习、学生活动和同学关系等各方面深入观察、发掘人才。第二学期在班级通过推举候选人进行正式的公开演讲等形式选择合适人才。

其次,在选定班干部之后,要帮助他们明确分工,建立合理的考核体制。明确分工可以避免某些班干部职责过于集中,有些人却无事可做的情况,但同时也要让班干部树立团队意识,了解彼此的工作,实现互相补台。另外,班干部的考核和奖惩要在公开、公平、公正的原则下进行,考核的内容应包括学习成绩、工作效果、同学关系等方面。考核优秀的干部,应及时给予物质和精神上的激励;同时,对于考核成绩不好的干部,要及时采取措施。

最后,辅导员和班主任应关心班干部,及时帮助他们解决困难,并且有计划的对学生干部进行培训。在班干部的工作中,老师在放手给他们空间的同时,要加强指导,帮助他们总结经验教训,改进工作方法;同时,指导他们处理好学习与工作的关系,让班干部感受到老师的理解和温暖;另外,邀请校外专家、有经验的老师、往届优秀班干部开展主题培训,组织班干部之间的工作交流等方式都可以让新任班干部迅速成长。

[1]刘洪一等.中国高等职业教育改革与发展研究:以深圳职业技术学院为例[M]. 北京:高等教育出版社,2008.

[2]万平. 高职通识教育的缺失与重构[J]. 三门峡职业技术学院学报, 2010,06: 7-11.

[3]王玲. 论高校大类招生模式存在的问题及其对策[J]. 佳木斯教育学院学报, 2012,5: 188-190.

[4]高学德, 李玉红. 大类招生下的班主任工作初探[J]. 山东省农业管理干部学院学报, 2011,5: 178-179.

[5]唐妙言.高职院校“2+1”模式下班级学生干部梯队的培养[J]. 科教纵横, 2011,11:242.

[6]王怡尧, 冯开甫. 试论大类招生背景下高校宿舍管理[J].世纪桥, 2011,13: 151-152.