对深圳高新技术产业园的发展现状分析

2014-12-10张向阳张涵

张向阳,张涵

(1.深圳信息职业技术学院思政部 , 广东 深圳 518172; 2. 深圳华翰信息咨询公司人力资源部,广东 深圳 518057)

深圳高新园区自创立以来,把自主创新作为发展的主导战略,以充满活力、富有效率的市场体制机制,确立了以企业为主体的创新体系,建立了全方位多层次的科技服务支撑平台,产生了具有国际竞争优势的高新技术产业集群,成为辐射带动区域创新的重大力量和国家高新技术产业的重要基地。然而高新园近期面临发展“瓶颈”,产业结构单一,土地资源受限,服务平台不够成熟,创新能级较低。本文通过对2005年以来尤其是近年来高新园区发展的状况来分析探讨它取得的成功和目前面临的问题。希望能对园区企业和政府策略制定者以及对探索高新园发展的研究者们带来一些启示。

1 高新园区创立的理论基础

根据功能、结构、范围和特点的不同,高技术园区亦被称作科学园区、技术园区、科学工业园、科学城、技术城、硅谷、硅城、高技术地带、头脑都市、高技术园区、高新技术开发区,简称高新区[1]。三元参与理论、孵化器理论、增长极理论是关于高新园区的代表性理论。三元参与理论告诉我们高科技园区是科技、高等教育、经济和社会发展的必然产物。政府是园区内外环境创立者和园区组织机制启动者,大学与科技界是高技术和高素质人才之源,企业是科研资金提供者和新兴市场开拓者,三方在共同利益的基础上进行强有力的协作,开发高技术产业,促进地区经济发展,促进综合国力增强,这就是三元参与理论的基本点[2]。孵化器理论则强调,高科技园区必须大力扶持新创办的中小型高技术企业来发展高技术产业,高科技园区中首先应设有科技企业孵化器。孵化器又称创业服务中心,是一种孵化高新技术企业和企业家的新型社会经济组织,通过为创业企业和企业家提供场地、设施等良好的创业环境、资金、管理、信息等诸多优质服务以及塑造创新的文化氛围,降低创业成本和创业风险,帮助新兴中小企业“出壳”并迅速成长[3][4]。随着“调结构、转增长”的呼声与需要,孵化器理论引起了我国企业家、投资金融机构以及政府的高度关注。法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁F·Perroux的[5]增长极理论揭示了在区域内投资建立或嵌入推动型产业之后,会形成集聚经济,通过乘数效应而带动其他产业的发展,从而使本区域经济得到迅速增长,并带动周围其他区域甚至全国经济增长的动态机理。高科技园区规划建设者的主要任务是创造各种有利条件尤其是营造优越的创业环境,以加速高科技产业的集聚和扩散[6]。

在三种理论指导下成立创建的的深圳科技园,经历了从企业自发集聚的无序探索期到政府整合初创期,再到正确定位后的战略发展创新期和今天的打造世界一流的转型提升期。十几年的努力现在是国家创建世界一流高科技园区的六家试点园区之一和国家文化和科技融合示范基地,在世界高新技术产业领域占据一席之地,有力地促进了国家创新型城市建设。

2 园区发展现状和“瓶颈”分析

自1996年成立至2005年,深圳高新区成立不到10年,已实现工业总产值1367.58亿元,是建区之初的13.7倍,工业增加值260.13亿元,每平方公里土地完成工业总产值118.92亿元,高新区的辉煌成绩与其良好的管理机制、产业布局、创新体系是分不开的。早期出台的《深圳市高新技术产业带“十一五”发展规划》规划增强了园区的自主创新能力,完善了高新区的研发与服务功能,加快了区内软件园、留学生创业园、虚拟大学国家大学科技园、重点实验室平台等各类科技服务平台建设,加强了深圳国家高新技术产品出口基地、国家软件出口基地、国家火炬计划软件产业基地、国家集成电路设计深圳产业化基地、国家生物医药产业化基地等五大国家级高新技术产业化基地建设,营造了优美、和谐的创新环境。深圳高新区致力于建立和完善以市场为导向,产业化为目的,企业为主体,人才为核心,公共研发体系为平台,能辐射周边、拓展海外、官产学研资介相结合的区域创新体系。2011年,在科技部组织全国88个高新园及苏州工业园年度发展综合评价中,深圳排第二位,位于北京中关村之后[7]。

2.1 从产业发展与结构分析

电子信息、光机电一体化、生物医药、新材料四大支柱产业,以及以科技文化、软件以及下一代互联网等为代表的创新型产业集群,是深圳高技术产业和战略新兴产业重要增长极。电子信息、光机电一体化、生物医药、新材料是高新区四大支柱产业。2013年8月,深圳高新区又被科技部认定为“下一代互联网创新型产业集群”试点单位。在国内外先进园区的主导产业中,战略性新兴产业不仅有迅猛发展的势头,而且在产值等经济指标方面表现不俗。科技文化产业已经成为园区最强劲、势头最好的战略性新兴产业集群之一最强劲、势头最好的战略性新兴产业集群之一。高新园聚集了一批以腾讯为代表的以高新技术为依托,以数字内容为主体、自主知识产权为核心的文化产业集群。软件产业集群日趋成熟,金蝶软件(中国)有限公司跻身2011中国自主品牌软件产品收入前十家企业之列。新材料新能源产业加速发展壮大。新材料新能源产业是国家及深圳十二五规划确定的重点战略性新兴产业,也是深圳高新区加快转变经济发展方式、实现科学发展的“新动力”。互联网产业保持快速增长势头,下一代互联网产业发展迅速。目前高新区已形成了从移动通信、程控交换到光纤光端、网络设备的通信产业群,从配件、部件到整机的计算机产业群,从IT设计、嵌入式软件、应用软件到服务外包软件产业群,从诊断试剂、基因预苗、基因药物到医疗器械的医药产业群。产业规模不断扩大,形成了一批产值过亿的企业。

战略性新兴产业,不仅能推广应用先进的产业技术, 而且能更合理利用资源, 更好地促进产业部门协调,从而更好地推动产业结构优化调整,这有利于企业创造新的经济增长点,抢占科技制高点。深圳战略性新兴产业关系到深圳城市经济与社会的战略发展方向。但由于深圳企业大多早期是以自身发展为中心,注重市场运作,原创性差,基础弱,公益性低,战略性研究不足,导致高新园区发展至今产业结构单一,电子信息产业一支独大,其它科技企业比重仍然过低,产业能级差距过大,相当多的中小企业不具有核心和前沿技术,整体技术创新能力不强,结构性问题没有得到根本性改善。这种发展不均衡现象不能不说是深圳高新园区产业结构的一个重大隐患。战略性新兴产业亟待壮大,产业配套设施急需改善,新兴企业和产业发展的布局急需完善。

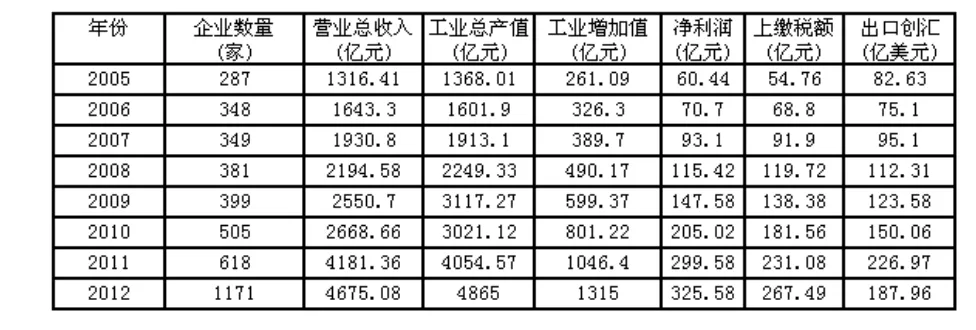

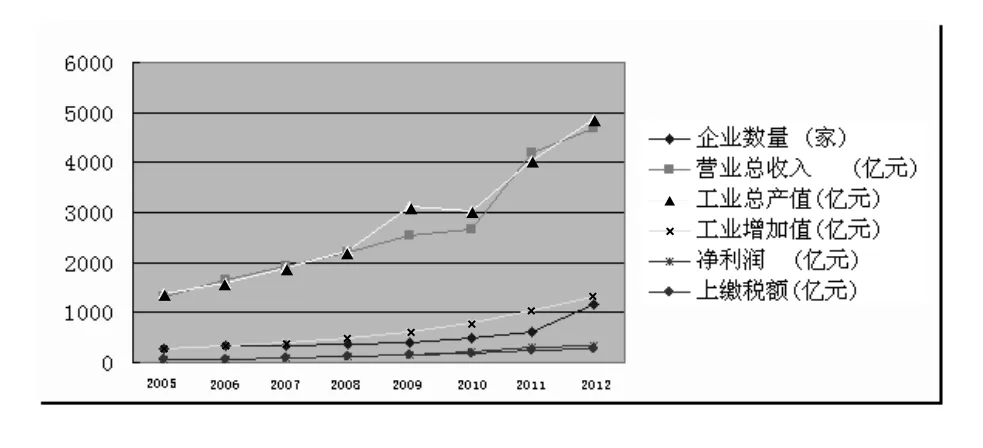

2.2 从园区各项经济指标角度分析(见表1)

从表中看出,高新区经济持续、稳定、快速增长。自2005年以来高新区入驻企业不断增加,各主要经济指标包括营业总收入、工业总产值、工业增加值、净利润、实现上缴税额、出口创汇等都保持持续增长,充分展示了高新区近8年以来的发展, 2011 年,深圳高新区工业总产值同比增长34.207%,增速远远高于国内其他重点高新区。全年增速较2010年的18.443%大幅提高15余个百分点。2012年,深圳高新区深圳湾园区工业总产值已达到4865亿元,每平方公里土地实现工业总产值408.14亿元,工业增加值约1315亿元,实现税收约267.49亿元。高新区单位面积产出居国家高新区首位。境内外上市公司84家。在全国108个国家高新区综合评价中,高新区位居全国第二。然而,深圳园区早期粗放式的招商模式造成了空间使用效率低下和项目配置零乱,更加剧了园区空间的约束,环境资源受限,不利于产业的集聚发展,园地的发展空间急需拓展,突破这一瓶颈,高效使用土地厂房,科学调配空间是目前高新园急需解决的问题。再者,创新载体建设不足,创新质量有待提高,这一切都制约着高新园的可持续发展。在创新资金投入方面,全社会研发投入逐年上升,但创新资金来源结构有待优化。科研经费来源单一,主要来源于企业,呈现出企业资金“一支独大”的局面,充分体现出研发投入的社会性和市场化特征。

表1 2005-2012年深圳市高新技术产业开发区主要经济指标

数据来源:来自深圳自2006至2013年政府工作报告、深圳高新园发展报告2010、深圳高新园发展报告2011及各深圳统计局信息网整理所得

2.3 从园区创新人才数量和结构上看

截止2012 年末(见表2),高新区从业人员400397 人,大专及以上人员达318738 人,同比增长了11.09%,本科142780 人,同比增加16.75%,硕士46410人,同比增加-3.61%,博士1777人,同比增加16.83%,留学归国人才2863人,同比增加17.29%。

表2 深圳高新区2009-2012 年就业人员学历结构

数据来源:深圳高新园发展报告2010、深圳高新园发展报告2011及各深圳统计局信息网整理所得

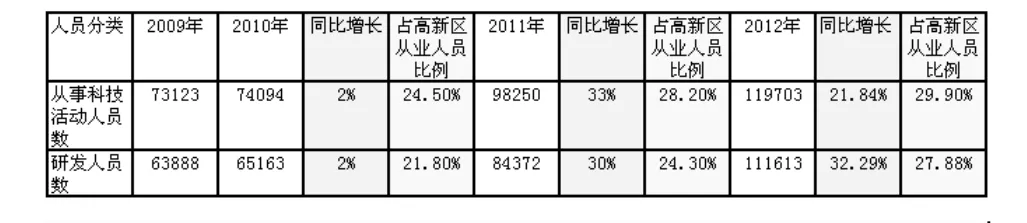

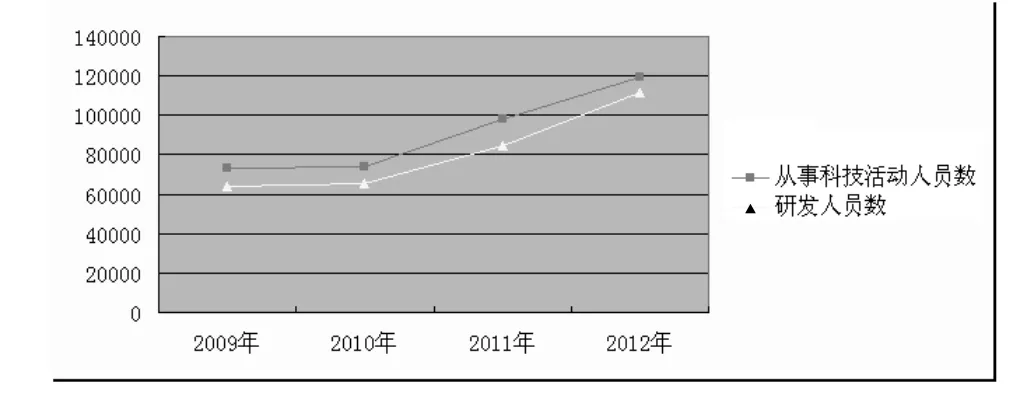

高新园人才结构需要进一步优化,深圳创新人才本地化培养规模与深圳人才需求总量存在很大差距,受人才环境、人才供给和生活成本等因素影响,深圳的人才竞争力有下降趋势,高新区内高学历人才所占比例偏低,科技人力资源特别是高端人才短缺,人才结构亟需进一步优化。 2012年,高新区从事科技活动的人员119703人,同比增长21.84%,研发人员数111613,同比增长32.29%,研发人员占高新区从业人员比例达到27.88%。见表4

表3 深圳高新区2009-2012年创新人才比例结构

与2011 年相比,2012 年高新区研发人员数量持续增长,增长速度加快,这体现出高新区对研发人才有较强的吸引力。同时,也可以看出创新人才在高新区就业人员中所占比例偏低,还需要积极利用和制定相应的人才培育、引进政策,构建更为合理的科技创新人才队伍。园区急需四类创新人才,一是通过高等院校,科研院所以及大型知名企业培养科技创新领军人才,加快落实“千人计划”、“孔雀计划”,提供优厚待遇吸引高、精、尖领军人才;第二,产业创新紧缺人才,培养专业化、国际化的复合型工程技术人才;第三,需要创新创业服务人才,围绕提高创业服务水平, 需要一批了解产业科技前沿,了解市场需求如人事代理,人才测评师、就业指导师等方面的高级专业人服务支撑人才;第四,需要科技管理人才,一批懂得项目知识, 懂得组织项目与管理项目科技管理人才。

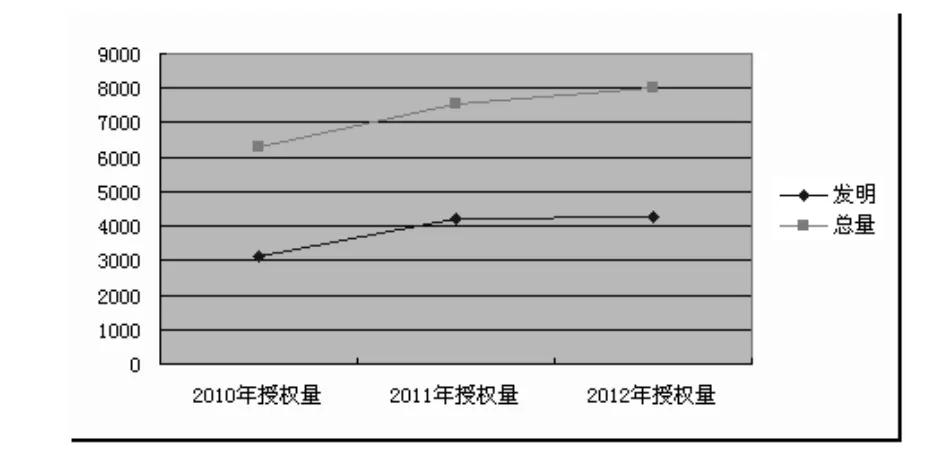

2.4 从园区科研项目、授权专利情况来分析(见表4)

表4 深圳高新区2010、2011、2012年发明专利授权量和占全市比例

数据来源:深圳高新园发展报告2010、深圳高新园发展报告2011及各深圳统计局信息网整理所得

2011年高新区企业新承担科技项目数量104个,其中重大技术攻关项目33 个,占全市的55%;技术研究开发计划一般企业项目43 个,占全市的44.8%;国家火炬计划项目13个,占全国的26%;国家重点新产品计划项目15 个,占全国的30.6%。2012年,深圳市获得国家、省各类科技计划项目资助15亿元,其中承担国家重大科技专项、国家自然科学基金立项书均增长35%。深圳也成为首批国家科技与金融结合,文化与科技融合示范城市。从2005年到2012年,高新园专利申请一直保持稳定的增长态势,且在专利授权结构上较前发生了变化。与全市相比,高新区授权的专利主要集中在发明专利上,其次为实用新型和外观设计。专利状况体现的是一个区域的知识创造和孕育创新的能力。2012年授权总量为8013,而发明专利达到了4255件,高新区专利数量的增长以及专利结构的优化,充分体现出园区以市场为导向,以企业为主体,以产业化为目的,以大学和科研院所为依托,官、产、学、研、资、介相结合的区域创新体系的先进性。高新区PCT申请显著增长。PCT统计数据显示了高新区的企业不断开拓海外市场、积极抢占全球市场。

随着全社会研发投入的增加,高新园科研成果丰硕。而成果转化率仍然落后于发达国家,不少科技成果鉴定后就成为了“展品”,科技成果转化率和产业化率“两低”局面仍然明显。主要原因表现在俱多方面如科技成果本身的问题,也有转化机制体制问题如知识产权评估、价值分析、交易、转化、质押、投融资、运营、托管等机制还不够完善,知识产权评估运营工作体系部健全,从而极大地影响了知识产权成果的转化和运用。此外,高新园也要继续加大对前沿性、关键性、共性技术的支持力度,在现有重大专项和科技计划中,发现和挖掘与新兴产业相关的科研成果,促使其产业化。同时加强科技成果转化平台的建设与完善。园区目前的转化平台从数量和质量上还是满足不了成果的转化的需要,且大多数成果转化机构功能单一,专业能力不强,提供信息不准确、不及时,导致很多有心寻找项目的企业难以了解技术发展状况,而高校或研究机构难以找到合适的伙伴,一些最具权威的平台也没有及时提供信息,而其它服务平台也只强调了资源共享,而非知识的复用,缺乏对知识成果的有效整合,平台之间知识资源缺乏整体布局与协调。此外产学研各自的主管部门不同,没有形成合力,缺乏协调机制,也耽误了知识产品的转化。

2.5 科技企业孵化器

首创虚拟大学园,突破了公共创新资源匮乏的瓶颈,独具特色的国家大学科技园汇聚香港及内地知名大学共建产学研基地;创建全球第一个国际科技商务平台,开展大跨度宽领域的国际合作;创新资源的聚合辐射,有力提升了深圳国家创新型城市建设的承载能力。到2012年共引进了54所海内外著名院校,组成的深圳虚拟大学园,设立了43所高校深圳研究院,15所院校在深圳成立了产学研基地,基地总面积达到了50万平方公里,从事科技活动人员98250人,累计培养人才16万人,累计培育硕士以上研究生3.6万名,占深圳市在职学历教育54%,仅就2012年, 新增培养各类人才1.8万人, 博士72名,硕士1900名。各院校累计在深设立研发机构151家,29家被认定为国家、省重点实验室。累计承担国家级创新项目334个, 省级项目75个,市级项目284个,获批的专利授权407个,科技成果开发技术服务81项,合同金额2600多万元。目前深圳虚拟园已经成为国内外54所院校合作办学,共同发展创新载体,深圳清华大学研究院已成为深圳与大学合作共建的新兴科研机构的典范。

高新区有脱颖而出的行业领军企业如华为、中兴、通讯等,但也有许许多多名气不大或没有名气在艰难摸索中从事创业创新的中小企业,政府应加大对这部分企业的扶持,尤其是出于成长早期阶段的科技型成长企业,由于规模小,盈利能力不稳定,常常不易被投资者认可和接受,这就需要政府建立支持中小企业科技创新的融资政策体系如明确负责中小企业贷款的融资政策体系;提供保险和担保机构;发展创业投资引导基金;同时提供政策支持如财政支持,为中小企业科技创新贷款贴息,资助项目研发,提供有利于自主创新的技术引进政策如产品部分引进技术。引导前沿性技术,重大关键技术的开发,产学研联盟的组建和公共服务平台的共建共享,加强服务机构专业水平和服务机构对中小企业服务意识,为中小企业科技成果转化提供方便与支持。

3 展望与结论

高新区高科技企业创造的经济效益是明显的,对深圳地方经济发展作出了重大贡献,成为了深圳国家创新型城市建设的一支重要力量。为加快实施《深圳国家创新型城市总体规划(2008—2015年)》及《深圳高新技术产业园区发展专项规划(2009—2015年)》,达到深圳市政府提出的目标,到2015年,深圳将率先建成国家创新型城市,新能源、互联网、生物、新材料、文化创意等战略性新兴产业,规模将超过1万亿元,深圳高新区必须优化创新环境,提高创新能力,引领深圳市经济发展方式转变及产业转型升级,以弘扬敢于冒险、勇于创新、宽容失败、追求成功的创新文化,朝着创建世界一流园区的目标继续努力,为深圳市率先创建国家创新型城市提供原始动力和奠定坚实基础。

[1]高新区研究课题组.高新区的概念和理论[ol].http://www.ship.gov.cn/index.asp?bianhao=18691 .

[2]刘军山,孙宏元,魏兴华. 从三元参与者与大学科技园的互动博弈看大学科技园的发展[J].科技管理研究,2006(8).

[3]Raymond W. Simlor. Managing the Incubator System[J]. IEEE Transactions on Engineering Management,1987.8(3):146-148.

[4]Rustam Lalkaka, Business Incubators As a Means to Small Enterprise Creation and Growth[C]. International Small Business Congress, 1994,318.

[5]Perroux F. Note on the concept of growth poles. In: McKee D,Dean RD, Leahy WH (eds) Regional economics:theory and practice. New York: The Free Press, 1970:93-104.

[6]谢国忠,杨松华. 高科技园区展理论探讨[J].中外企业文化,2000,16.

[7]2012深圳高新区发展报告编委会.深圳高新区发展报告2011[ol].http://www.ship.gov.cn/doc/深圳高新区发展报告2011.pdf 2012-11:6.