西太平洋低纬地区东风波个例分析

2014-12-06马卫民李靖孙一妹罗玉陈成

马卫民,李靖,孙一妹,罗玉,陈成

(中国卫星海上测控部,江苏江阴214431,解放军理工大学气象海洋学院,江苏南京211101)

1 引言

热带波动主要指天气尺度的东风波(副热带高压南侧对流层中、下层东风气流里,常存在一个槽或气旋性曲率最大区,呈波状形式自东向西移动,即东风波),其与赤道波、非洲波、辐合带波等都是热带天气的制造者和运送者,都是产生在东风带里自东向西移动的波动。长期以来,预报员们关心最多的,最具有代表性的就是东风波,其可产生强烈的飑线和大风暴雨天气,波槽附近的闭合低压与低层热带扰动相叠加可迅速发展成为台风[1-2]。

东风波的成因,可能是对流层上部冷低压在中、低层反映,亦可能是由于西风槽伸入热带而形成,还可能是赤道辐合带中扰动伸入东风气流的结果。对热带东风波的研究,主要是一些天气学个例分析和卫星云图分析,国外也使用波谱分析方法研究其统计特征[3]。60年代以来,通过天气学、动力学及波谱分析,特别是通过对卫星观测资料的分析,对东风波有了更深入的了解。Rich[4]根据加勒比海观测资料,提出了经典的东风波模式,即槽前吹东北风,槽后吹东南风,气压场为开口向南的倒槽,波槽随高度略向东倾斜,坏天气主要出现在波槽区和槽后,并指出在对流层低层较为明显。Merritt[5]利用卫星资料研究了大西洋地区的热带扰动,指出共有线状、涡旋状等五种不同类型和强度的东风波云系。Frank[6]根据大量卫星云图资料提出了倒“V”型云系对称式的东风波模式,其云带排列大体上和低层风的切变方向一致,常出现在大西洋和太平洋的东部和中部地区,主要反映了较弱的或早期的东风波结构。对于中西太平洋,很多研究指出,太平洋中部向西移动的东风波,在其西移过程中结构会发生明显变化。最初波轴随高度向东倾斜,随着波动西移,波轴逐渐竖直,当到达季风区时,波轴随高度向东倾斜,相应的温湿云雨区也随波槽线的这种变化而由波后移到波前[1]。Frank[6]利用卫星云图总结出了中太平洋不对称涡旋模式,其密蔽云区位于波轴之后,常具涡旋状,对应的地面或低层流场有涡旋环流出现,是一种发展较强的东风波。

位于西太平洋低纬地区的马里亚纳群岛东南部海域(加罗林群岛东部海域),主要受北半球的东风带和赤道辐合带控制,东风波过程频繁,常带来短时大风和降水等强对流天气,使海况转差,影响船舶航行和海上作业。因此,了解其形成原因和发展机制,掌握其变化规律对此海域气象保障有重要的理论和现实意义。

2 天气概况

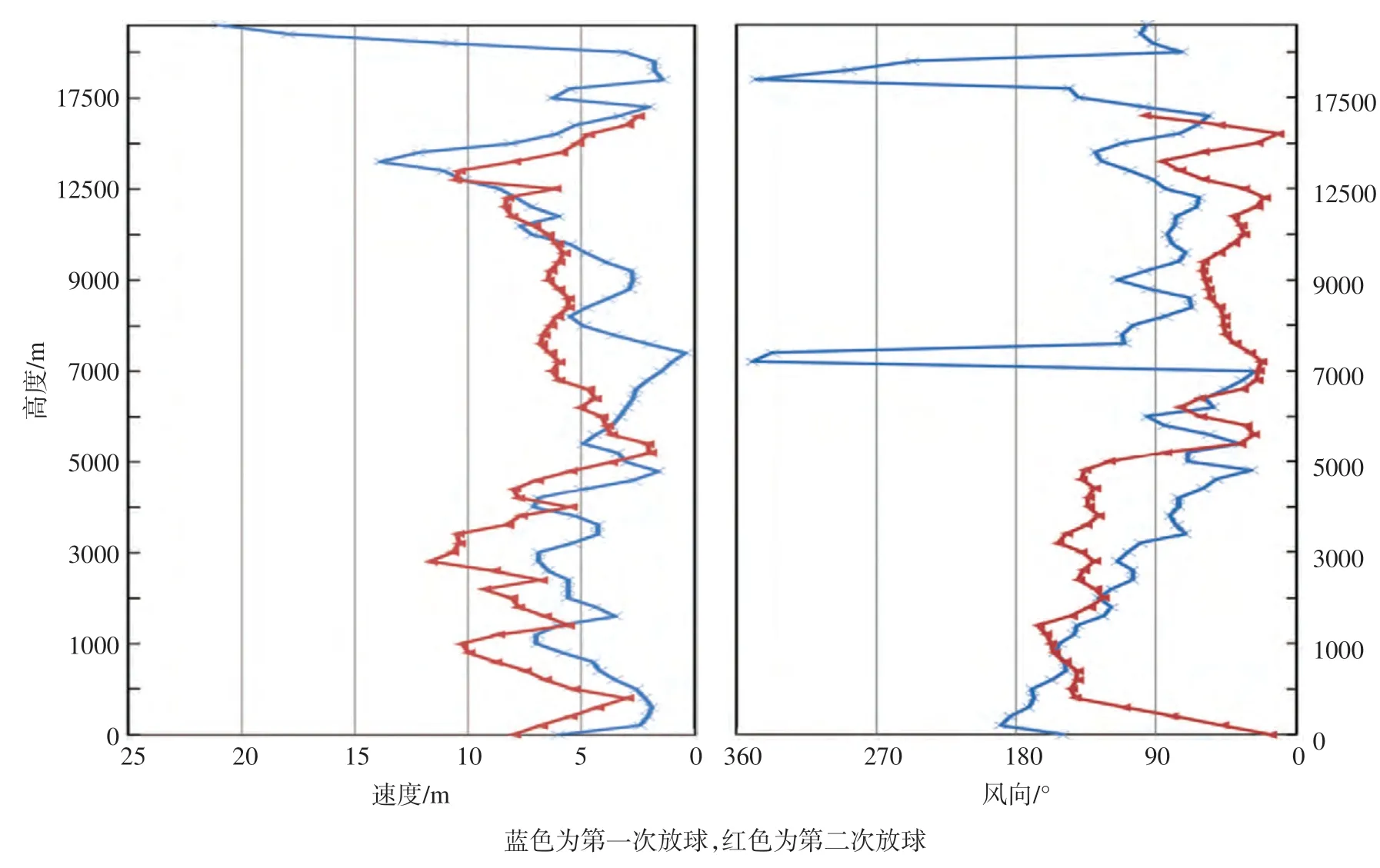

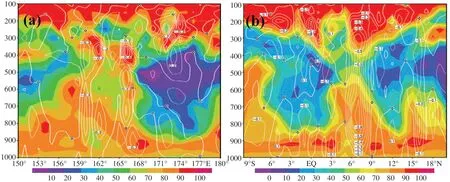

2012年10月底,船舶在马里亚纳群岛东南海域航行时经历了一次较明显的东风波过程,其有规律地自东向西移动,产生了大风和阵性降水天气,最大真风速达21.9 m/s(9 级烈风),并且温度逐渐下降,湿度不断增加(图略),这与前人研究[4]中提到的东风波上暖下冷混合结构相一致。图1给出了此次东风波过程中两次探空气球(分别为25日22 时和26日01 时,文中时间均为北京时)所测的高空风垂直分布情况,可以看到中低层(850—500 hPa,2—6 km)由东北风逐渐转为东南风,且整层风速明显增大,具有明显的东风波过境特征。

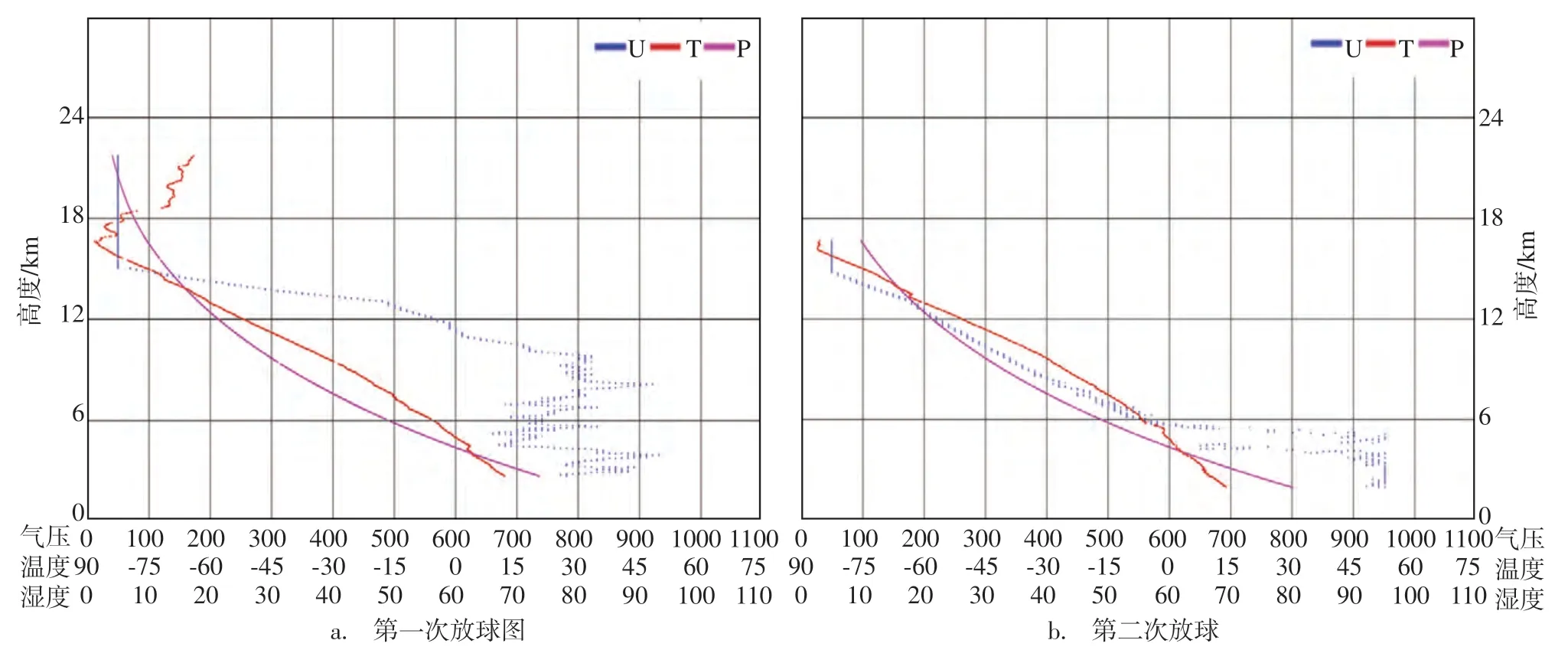

图2给出了两次探空气球所记录的高空温、压、湿垂直分布情况,可以看到放球前后中低层均有逆温层的存在,整层湿度较大,东风波过程影响结束后,高层湿度迅速降低。

3 东风波过程的天气学分析

3.1 形势场分析

图1 高空风速(单位/(m/s)、风向(单位/°)探空曲线

利用ECMWF 高度场再分析资料进行分析,从850 hPa 风场(图略)来看,24日20 时南半球存在一个较强闭合顺时针环流,中心位于(170°E,27°S)。25日20时其中心位置东移至(180°E,30°S)附近,船舶作业海域(加罗林群岛东部海域)以东170°E附近出现一个明显东风波槽。西南侧所罗门群岛附近存在一个闭合逆时针环流,其中心位于(155°E,5°N)附近,气流辐散。在波槽东南侧存在一个较小闭合低压,中心位于(0°,175°E)附近,气流辐合上升。

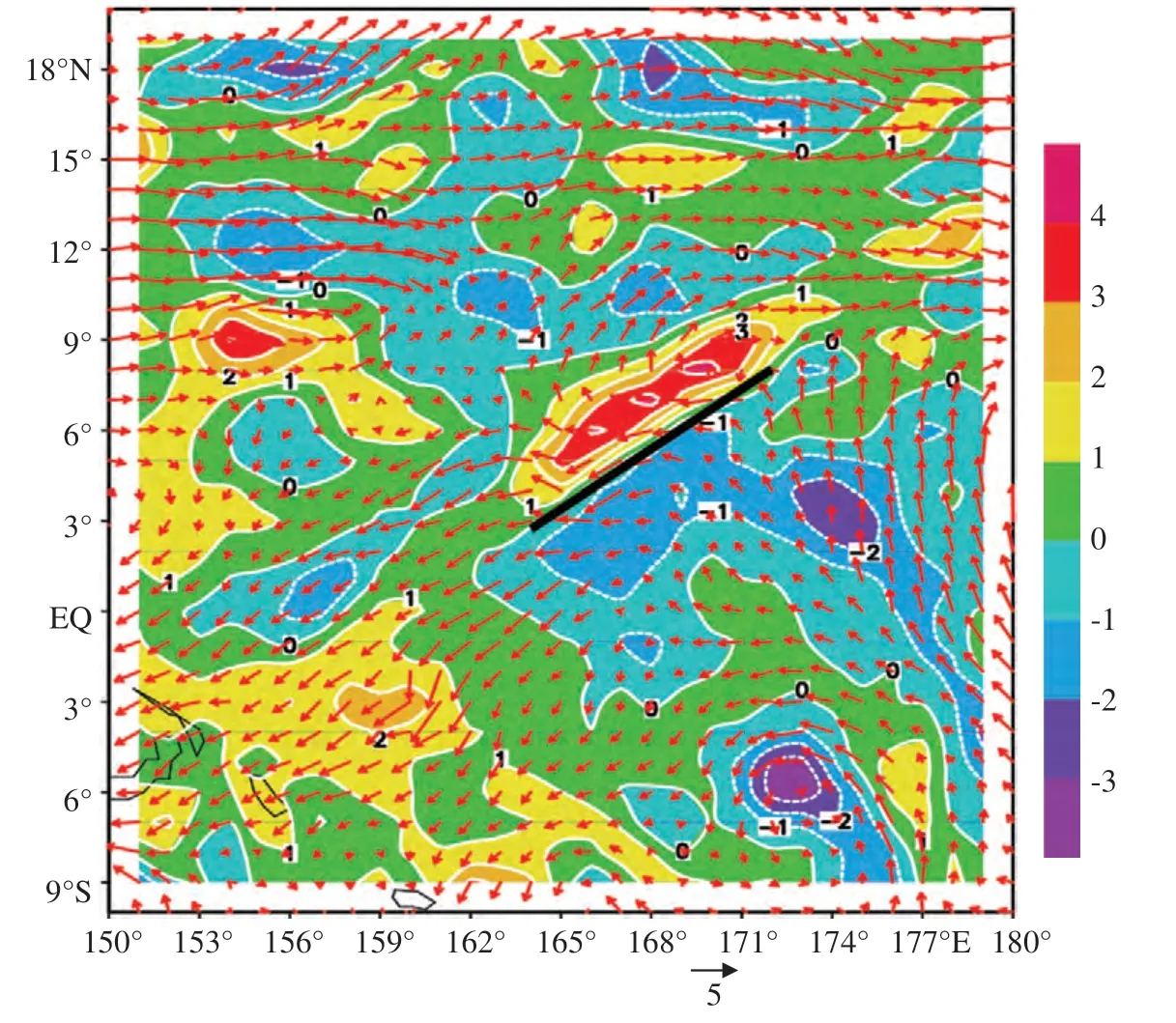

700 hPa风场中(图略),24日(177°E,7°N)附近存在小波动,25日,受南侧南半球低压东移影响,在以170°E 为中点,0°—10°S 附近,由24日的东北风转为25日的东南风,较强偏南气流扰动越过赤道使波动在腊达克群岛附近海域形成东风波,其槽轴位于170°E 附近,移动速度较慢,于26日00 点逐渐发展加强,并开始影响船舶作业海域。之后强度减弱,移速加快,到26日20 时波槽已移至(150°E,10°N)附近,作业海域东南侧海表气压24 h 最大降低2 hPa(图略),具体移动过程见图3a。东风波发展强盛时其移速较慢,且比较稳定,为自东向西移动,可以利用槽线距船舶作业位置对其进行初步预报。

图2 高空温(单位/℃)、压(单位/hPa)、湿(单位/%rH)探空曲线(蓝虚线U为湿度,红实线T为温度,粉实线P为气压)

图3 东风波移动过程(a)及25日20时各层波槽轴线铅直分布图(b)

在500 hPa,仍然可以看到明显的槽线,相比850 hPa和700 hPa,位置更为偏东(见图3b),说明东风波槽轴线随高度增加向东倾斜,呈现出斜压性结构,最大强度出现在850—500 hPa之间。200 hPa风场图中(图略),可以看到25日20 时在加罗林群岛海域东侧存在一个较弱高压,气流向外辐散;西侧为较强的低压,气流辐合下沉。与850 hPa 相对照可知,高低空配合下波槽东侧整层气流上升,地面天气较差;波槽西侧气流下沉,天气较好。气流整层垂直运动轴线略向西北倾斜,这就决定了波槽应逐渐向西北方向移动。

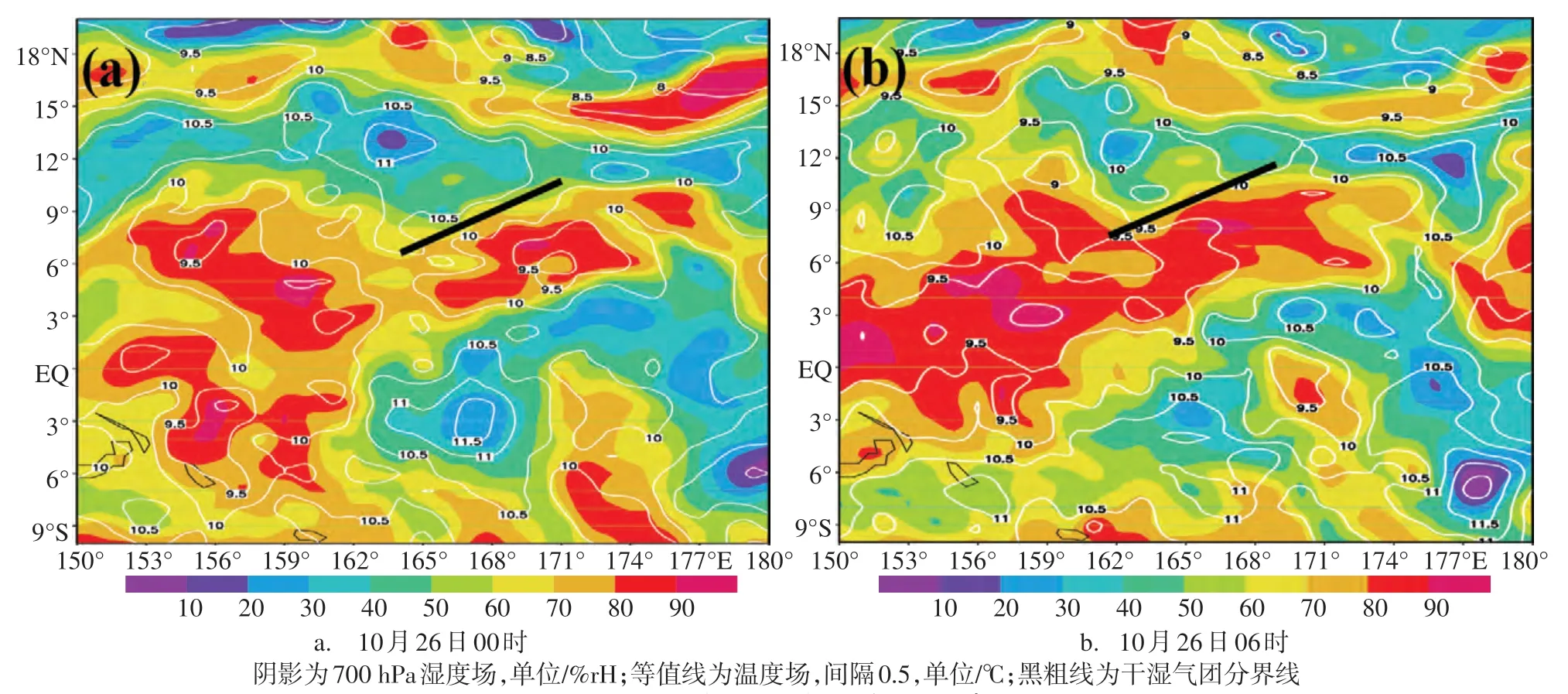

利用NCEP 再分析资料绘制了26日00 时和06 时70 0 hPa 相对湿度和等温线分布图(见图4),可以看到东风波所带来的潮湿空气团随波动西移,干湿气团的分界线与700 hPa 波槽位置对应较好,波槽前湿气团为冷中心,槽后干气团为暖中心。朱亁根[2]曾指出,在东风波发展的第一波动阶段,其上升运动区(垂直速度小于0)明显地比周围下沉空气要冷,扰动为冷中心结构,这与其结论相一致(见图4a);第二增暖阶段,水汽凝结释放潜热,上升区空气温度逐渐增高,变为暖中心结构,暖中心首先出现在高空,并向下传播,这一过程很慢,原先流场无大变形(见图4b)。斜压性发展过程中,波动处有暖空气上升,扰动动能可取自有效位能,特别是有了一定发展而产生降水后,由于水汽的凝结潜热释放加热,使系统的扰动有效位能增加,以后通过力管环流再把有效位能转换为扰动动能,相比正压不稳定对扰动能量的作用,新田[7]和肖文俊[8]指出由凝结增暖产生的有效位能远远大于低层冷心破坏的有效位能。可见,对于东风波,其暖空气上升,冷空气下沉的结构表明,凝结潜热的释放可能是其维持和发展的重要机制之一。

图4 湿度与温度场空间分布

图5 700 hPa相对湿度(阴影填充,单位/%rH)与垂直速度(等值线,间隔0.1,单位/pa/s)的经向(a),纬向(b)剖面分布

图6 波槽附近气流速度剖面

3.2 垂直结构分析

热带地区辐散运动的大部分能量来自潜热释放,因而水汽分析较为重要。图5分别给出了26日00 时波槽附近的700 hPa 相对湿度和垂直速度的3.4°N的经向剖面和168°E的纬向剖面分布,基本呈现出上升运动湿度较大,下沉运动湿度较小的变化趋势。168°E明显为干、湿气团分界线,以东存在较大范围的干气团,靠近168°E的500 hPa处湿度小于10。3.4°N 附近700 hPa 湿度较大,500 hPa 湿度较小,这与前文图2探空曲线结论一致。可见,湿润气流在(6°N,165°E)附近上升最强(槽轴及槽前),到达对流层顶后向外辐散,从四周下沉(垂直速度大于0),使波槽轴周围的对流层中层湿度变小。

图6 分别给出了26日00 时波槽附近气流速度的经向剖面(见图6a)和纬向剖面分布(见图6b)。图6a 中可以看到,在165°E,900 hPa 至地面存在明显闭合逆时针环流(右侧气流上升,左侧气流下沉),其与地面波槽位置相对应。在173°E,200—400 hPa 高层亦存在类似闭合环流,其与200 hPa 波槽位置相对应(波槽位置见图3b),表明此次东风波为斜压结构,其从低层到高层向东倾斜(西南-东北向),这与前文3.1 结论一致。经向风正值(南风,入)与负值(北风,出)分布从低层到高层亦呈东北-西南走向,表明以波槽线为界气流低层东南侧为南风,高层西北侧为北风。其中,经向风最大值出现在300 hPa附近(172°E),最大可达-8 m/s(负值表示北风);其次在中低层(800—400 hPa)也出现另一个大值中心(162°—174°E),最大可达4m/s以上。图6b与图6a 相反,纬向风正值(西风,出)与负值(东风,入)整层呈现西北-东南走向,表明中纬高层为西风,低纬整层为东风,其中,纬向风最大出现在600 hPa(5°N)和200 hPa(2°N),可达-9 m/s。由此可见,整层气流轴向西北倾斜。经向整层为逆时针环流,纬向500 hPa以上为顺时针环流,500 hPa以下整层为东南风控制。

图7 850 hPa涡度场与风垂直切变

图8 26日00时500 hPa高度场(a单位/(10/gpm),海表气压(蓝实线)和850 hPa温度场(红虚线)(b单位/hPa和/℃)

肖文俊[8]曾采用两层模式,考虑风垂直切变与东风波天气分布的关系,得到当相对涡度沿着基本气流的垂直切变方向向下游减小时,平流过程能造成流场上热成风涡度大于温度场热成风涡度的非热成风涡度,因此在相应的适应过程中将发生上升运动;反之,造成下沉运动。图7利用NECP 再分析资料给出了26日00 时的850 hPa 涡度场及风垂直切变分布情况,可以看出,波槽线(168°E,6°N)西北侧为较强正涡度,东南侧为负涡度,其附近中低层风切变为偏东风。事实上从200—1000 hPa,均呈现出槽前正涡度,槽后负涡度分布形势(图略),只是位置随波槽变化而有所不同。可见,东风波槽轴及其槽后沿风速的东南垂直切变方向,涡度减小,气流上升,天气较差;槽前沿风速东北垂直切变方向,涡度增加,气流下沉,与前文3.1 结论相一致。包澄澜[9-10]也曾出低层正涡度平流的存在,非常有利于东风波的发生、发展和维持。

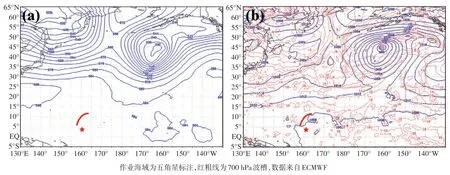

3.3 东风波过程环流背景及云图特征

东风波过程期间,北太平洋中高纬环流较平直,多槽脊活动,同时,亚洲远东地区东部存在阻高,北太平洋中部存在弱高压脊,其东侧存在一个较为稳定的冷低压(见图8),经向度较大,槽线可南伸至15°N 附近。同时,副热带高压较常年同期偏强,西脊点位于130°E以西,脊线位于20°E附近,较常年同期偏西,偏北,冷空气沿槽线较易南下影响太平洋低纬度海域,与越赤道东南气流相互作用使东风波动得已发展西移。

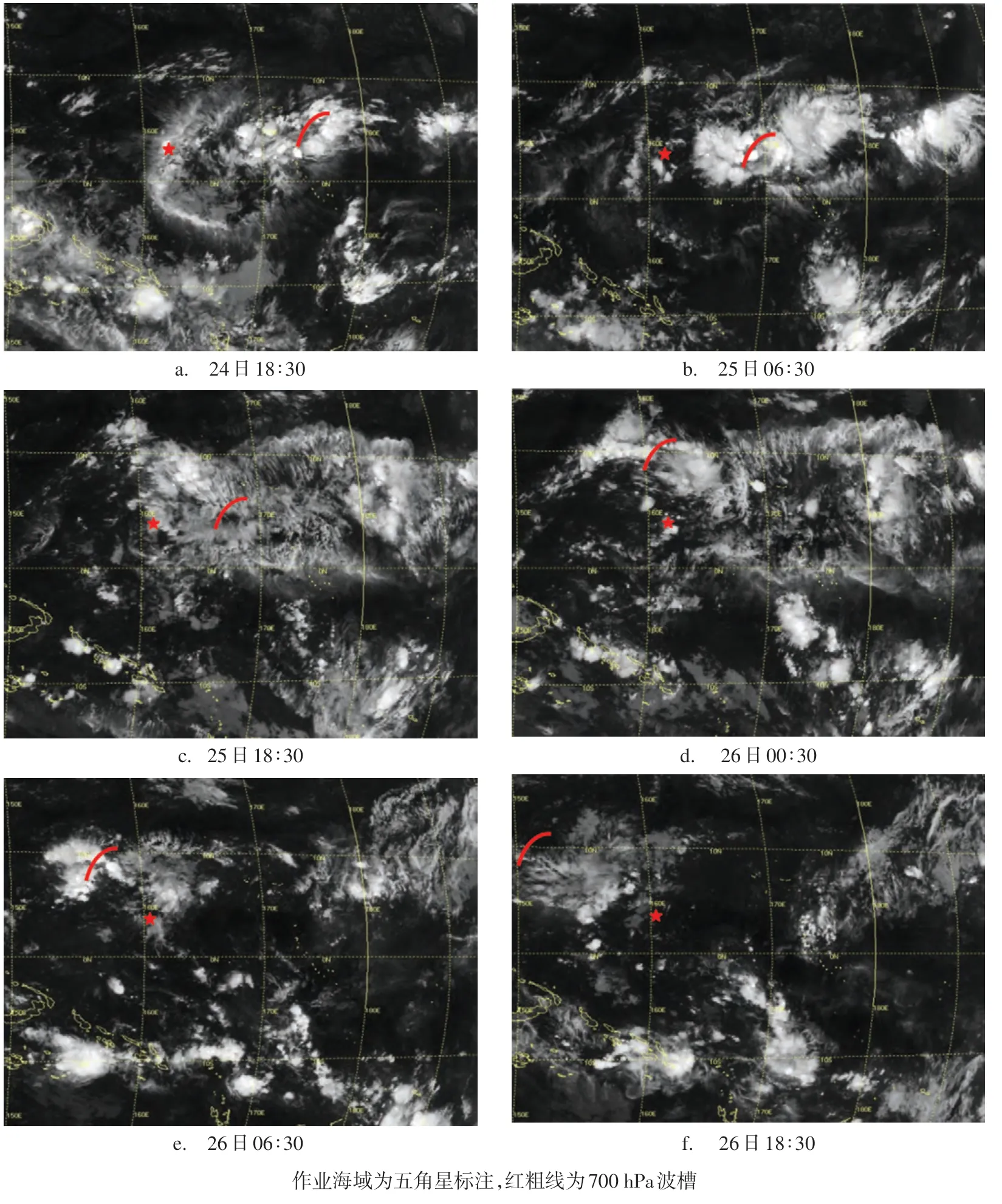

从云图可明显地看出此次东风波的发生、发展过程(见图9)。24日在(0°,170°E)附近存在明显的涡旋云系,这与200 hPa 高度场对应位置存在的较强低压(顺时针闭合环流)相一致。24日18:30时云团中心位于(177°E,7°N)附近,到25日18:30时,其向西移至(170°E,5°N)附近,均与700 hPa对应的波槽线位置一致,在26日00:30(第二次探空气球施放),云层较厚(倒槽形状),作业海域为其槽后所控制,地面瞬时风速最大达到9 级,并出现降水,之后逐渐减弱向西北方向移动消失。

4 结论

(1)赤道地区常年盛行东风,南半球低压北侧气流越过赤道北上与北半球东北信风产生辐合上升运动成为初始扰动,使腊达克群岛附近的小波动发展成为东风波,波槽前为正涡度,气流辐合下沉;槽后为负涡度,气流上升。随高度增加槽轴向东倾斜,为斜压性结构,属于发展较强的不对称涡旋模式;

(2)中低层干湿空气团的交界与东风波波槽位置对应较好。中低层基本气流垂直切变为东风,槽前冷空气下沉,槽后暖空气上升,潜热释放可能是东风波维持并发展的一个重要原因;

(3)整层气流垂直运动轴线随高度增加而呈现西北倾斜,可能是东风波向西北移动的一个原因。云图中,云团与无云区的分界线与700 hPa 波槽线位置相一致。东风波发展强盛时其移速较慢,且比较稳定,利用槽线距船舶作业位置可对其进行初步预报。

图9 2012年10月24—26日卫星云图

[1]喻世华,陆胜元,等.热带天气学概论[M].气象出版社,1986.

[2]朱亁根,等.天气学原理与方法[M].气象出版社,1981.

[3]Wallaee J M. Chang C P. Spectrum analysis of large scale wave disturbances in the tropical lower troposphere[J]. J Atmos Sci,1969,28:1010-1025.

[4]Rich,程纯枢译.热带气象学[M],科学出版社,1958.

[5]Merritt E.Easterly waves and perturbation a reappraisal[J].J APP Met,1964,3:369-382.

[6]Frank N, Johnson H.Vortical cloud systems over the tropical Atlantic during the 1967 hurricane season [J]. Mon Wea Rev, 1969,97:124-129.

[7]新田.热带太平洋对流圈波动统计研究[J].气象,1970,48:47-60.

[8]肖文俊.东风波天气区域分布与基本气流垂直切变的关系[J].北京大学学报(自然科学版),1990,26(3):333-339.

[9]包澄澜.热带天气学[M].科学出版社,1980.

[10]包澄澜.影响长江中下游的东风波个例分析[J].南京大学学报(自然科学版),1974,2:75-88.