上海沿海潮汐特征响应海平面上升关系研究

2014-12-06陈美榕吕忻肖文军

陈美榕,吕忻,肖文军

(国家海洋局东海预报中心,上海200081)

1 引言

海平面的变化使海洋的水深和地形发生改变,从而影响潮汐特性[1]。特别在河口、海湾,由于海平面、水域及岸线变化的影响,潮波传播发生改变,造成近海无潮点位置的振动或漂移,引起特征潮位、潮差和涨落潮时间等的变化[2-3]。

在对海平面上升趋势方面的诸多研究中,从海平面高度的实际观测资料(验潮资料)统计分析近几十年来相对海平面的实际升降趋势是一项关键的最基础性的研究[4]。本文选取国家海洋局在上海沿海设置的长期验潮站的潮位观测资料(吴淞基面)进行统计分析,研究上海沿海潮汐特征与海平面上升的响应关系。

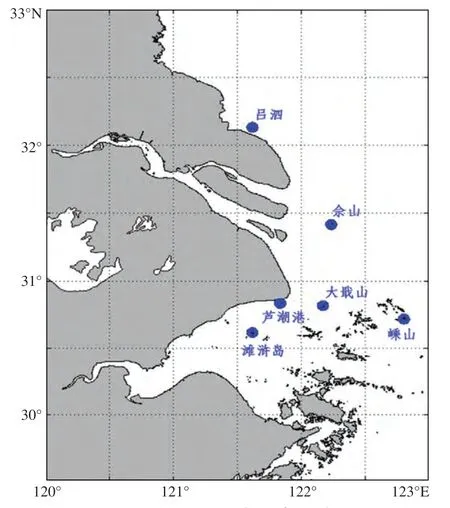

2 海平面变化基本特征

选取吕泗(1959-2011年)、滩浒岛(1977—2011年)、大戢山(1977—2011年)、嵊山(1996—2011年)、芦潮港(2002—2011年)、佘山(2002—2011年)6 个验潮站为研究代表站,具体站位见图1,其资料长度大部分在15年以上,且资料较为完整、连续,能够较好的代表上海沿海的潮位特征。

(1)总体变化趋势

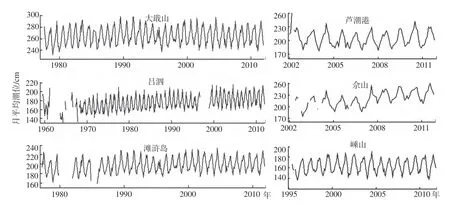

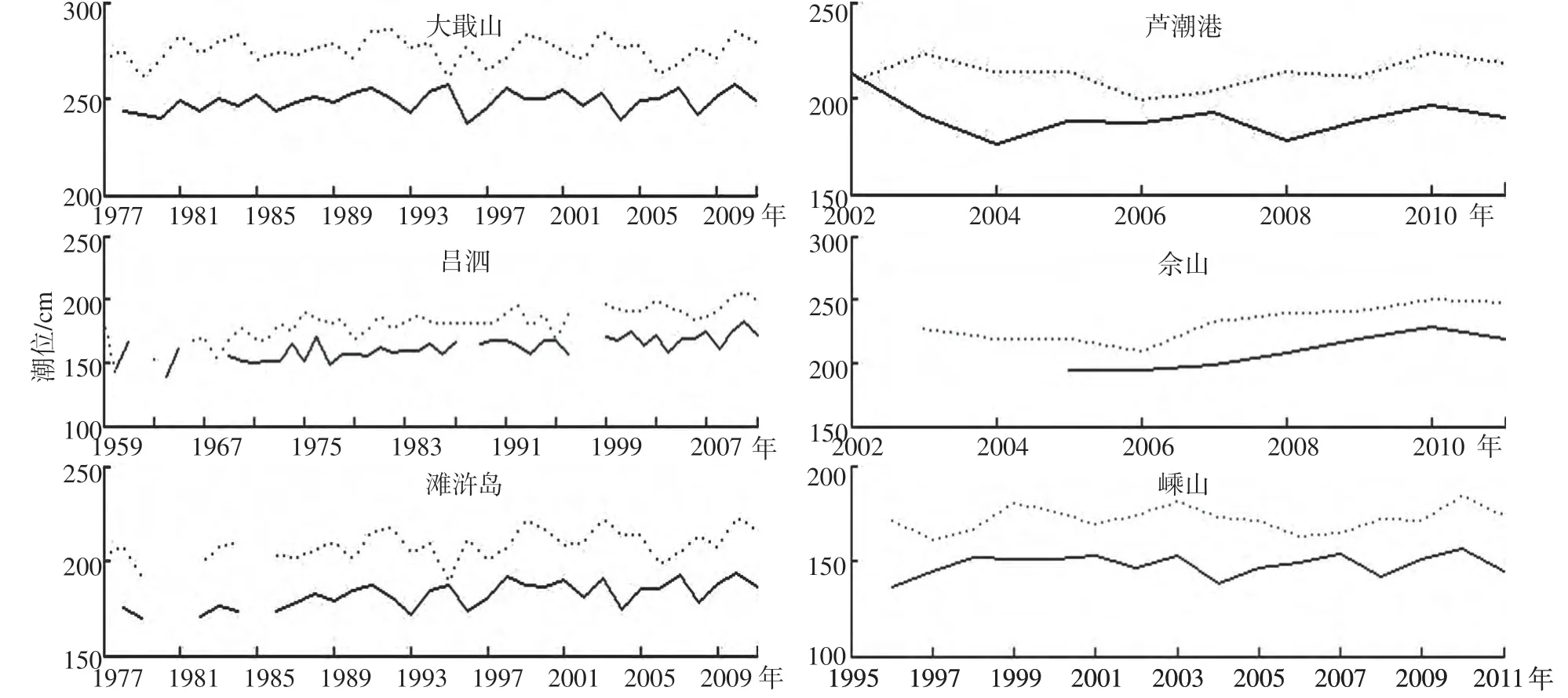

各站月平均潮位变化曲线见图2。受海平面上升等影响,各站平均潮位表现出上升的趋势性变化。

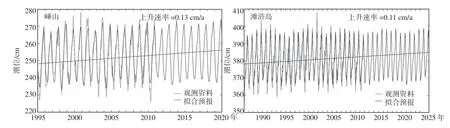

采用功率谱分析和最小二乘法对观测序列较长的站位的实测数据进行拟合并预报,结果见图3。可以看出,近几十年上海附近海平面变化速率大约在1—3 cm/a 之间,未来海平面还将继续缓慢上升。

上海位于太平洋西岸,东濒东海,南临杭州湾,地势低平,现代地壳沉降运动速率大且因人类开采地下水等造成地面下沉较为严重,是海平面加速上升影响的敏感地区。海平面上升所引起的海洋动力条件变化,可能会带来风暴潮、洪涝灾害加剧、海岸侵蚀、海水入侵等灾害效应[3]。因此,在防洪排涝工程设计标准的长远规划中必须考虑海平面可能上升的趋势。

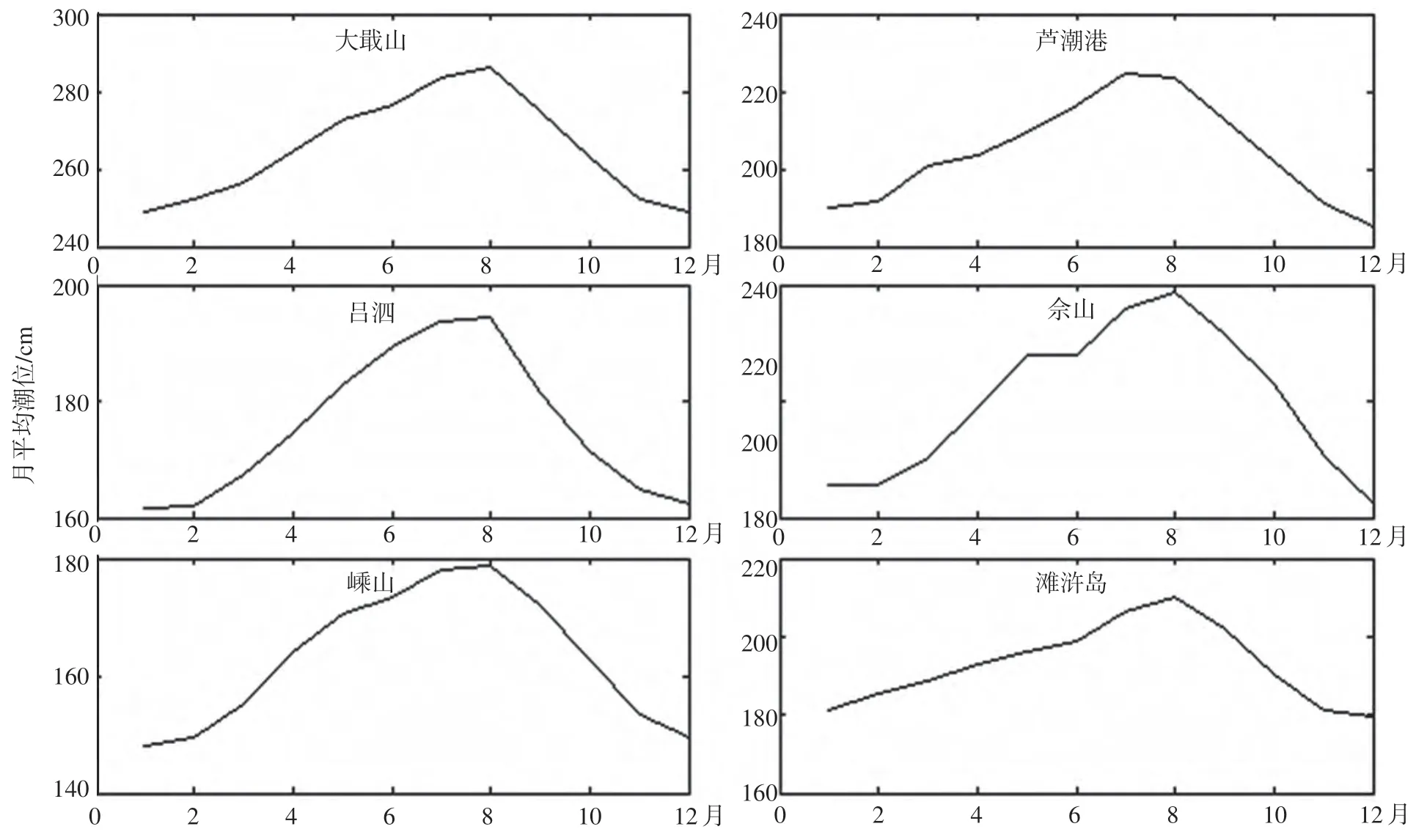

(2)季节性变化

通过上述6 个验潮站的资料分析,月平均潮位最大值出现在阴历的7、8月份,而最低值出现在阴历12、1月份。离长江入海口较近,受径流的影响较大的大戢山和佘山站,年较差分别有37.3 cm 和36.4 cm,见图4。由此可见,上海沿海平均海面有明显的季节变化,每年有30—40 cm的变化幅度。

因三面环水,潮位的高低直接影响到工农业生产甚至造成灾害。在一般的潮位情况下影响不大,但异常气候事件若发生于季节性高海平面期间,尤其是季节性高海平面、天文大潮和异常天气过程三者叠加,易加重海洋灾害,对上海地区产生严重影响。

图1 长江口附近6个验潮站地理位置

3 海平面上升与潮汐特征变化

3.1 潮汐调和常数变化

调和常数作为潮汐的重要特征参量,是进行潮汐潮流推算的依据。调和常数一般是由海区的深度、底形、沿岸外形等自然条件决定的,如果海区自然条件相对稳定,对不同时期的实测资料进行调和分析得到的调和常数基本相同。由于海区自然条件的变化,分潮调和常数也会随之发生变化,尤其是河口地区[5]。

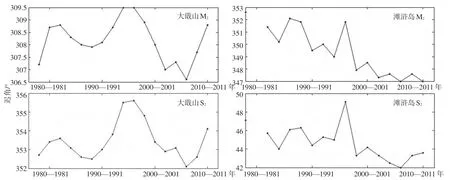

以每两年逐时潮位资料为基础,通过最小二乘法拟合,对上海近海大戢山站和滩浒岛站的M2、S2、K2、O1、P1、Q1、N2、K1这8个主要分潮调和常数进行分析。从调和分析结果来看,该海域为正规半日潮海区,M2分潮流占主导地位,其次为S2分潮。

图2 各站月平均潮位变化曲线

图3 各站观测数据及拟合结果

图4 上海附近海域6个验潮站海平面月变化

图6 大戢山和滩浒岛站主要分潮迟角变化

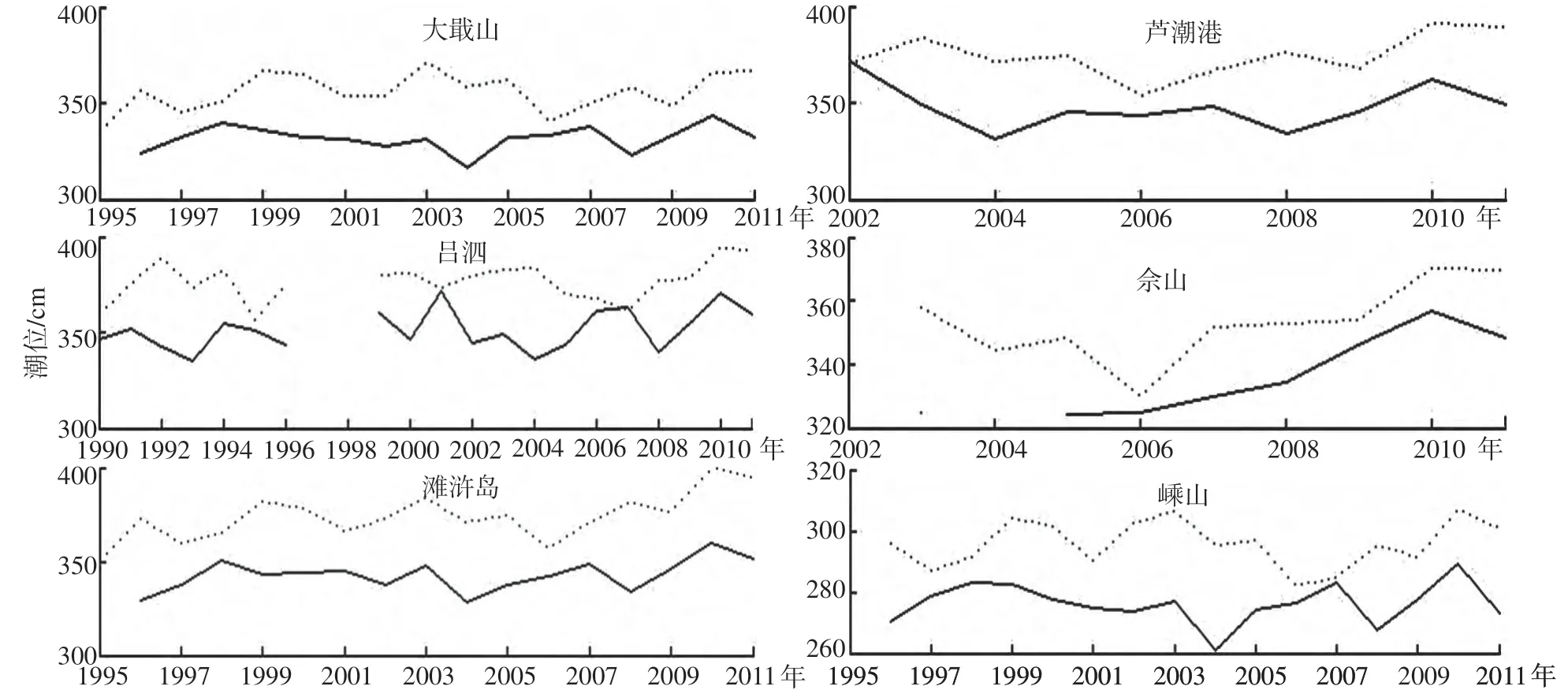

图7 各站月平均潮位(——1月和——9月)的年变化

图8 各站月均高潮位(——1月和——9月)的年变化

图9 各站月均低潮位(——1月和——9月)的年变化

根据多年实际观测水位资料的逐年分析结果,不仅海平面逐年上升,分潮调和常数也有明显的逐年变化。以大戢山和滩浒岛为例,从90年代开始,大戢山和滩浒岛M2、S2分潮振幅有较为明显的上升趋势,其中大戢山站M2分潮振幅从1977—1979年的129 cm 上升到2010—2011年的135 cm,滩浒岛站上升更加明显,从1977—1979年的143 cm 上升到2010—2011年的163 cm,上升幅度达20 cm。迟角的变幅波动较大,但总体呈下降的趋势,见图5—6。于宜法等(2003)的研究认为全球海平面上升引起的陆架浅水区域海底和侧向摩擦作用的变化,导致潮波传播发生变化,从而引起振幅变化、潮波无潮点移动等效应。海平面上升后分潮的振幅将随之而变大,分潮迟角减小。实测资料分析结果与前人的研究结论一致。

3.2 特征潮位变化

以每年月平均潮位最高的9月和最低的1月为例见图7,在观测年中,各站月平均潮位逐年上升,随海平面的上升,平均高、低潮位亦呈上升趋势(见图8和图9),高潮位上升幅度更大。

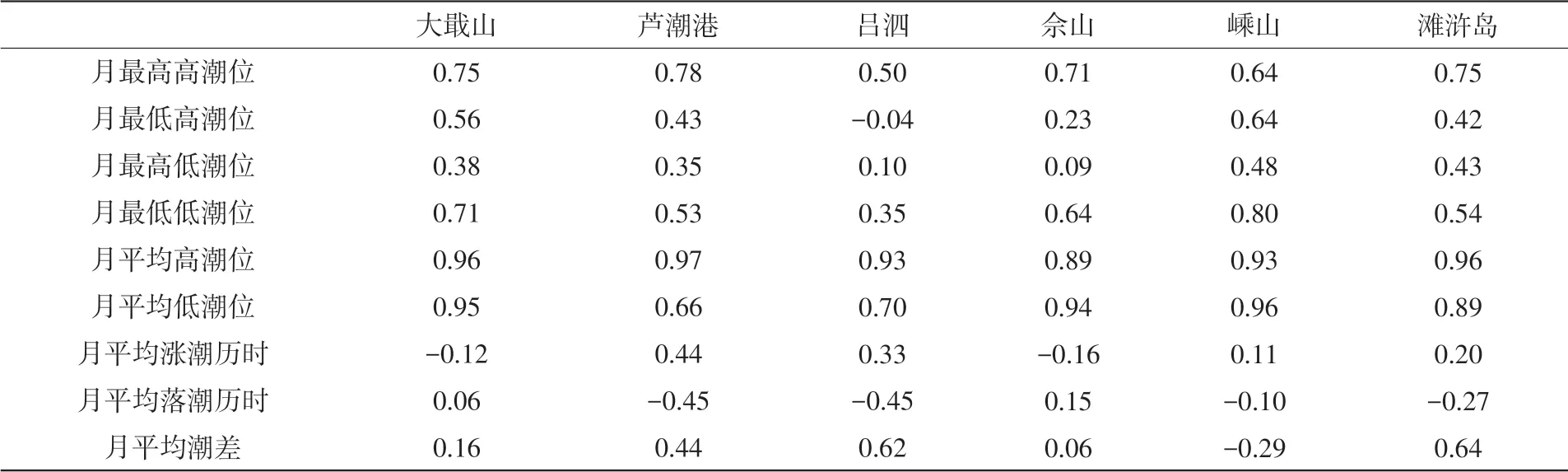

随水位的抬高,极值水位、涨落潮历时、潮差也发生相应的变化。各特征潮位与月均潮位的相关系数见下表。月平均高低潮位与平均潮位呈正相关,其他特征值如极值高低潮位因受气象因子的影响较大,与平均潮位无明显相关性,见表1。

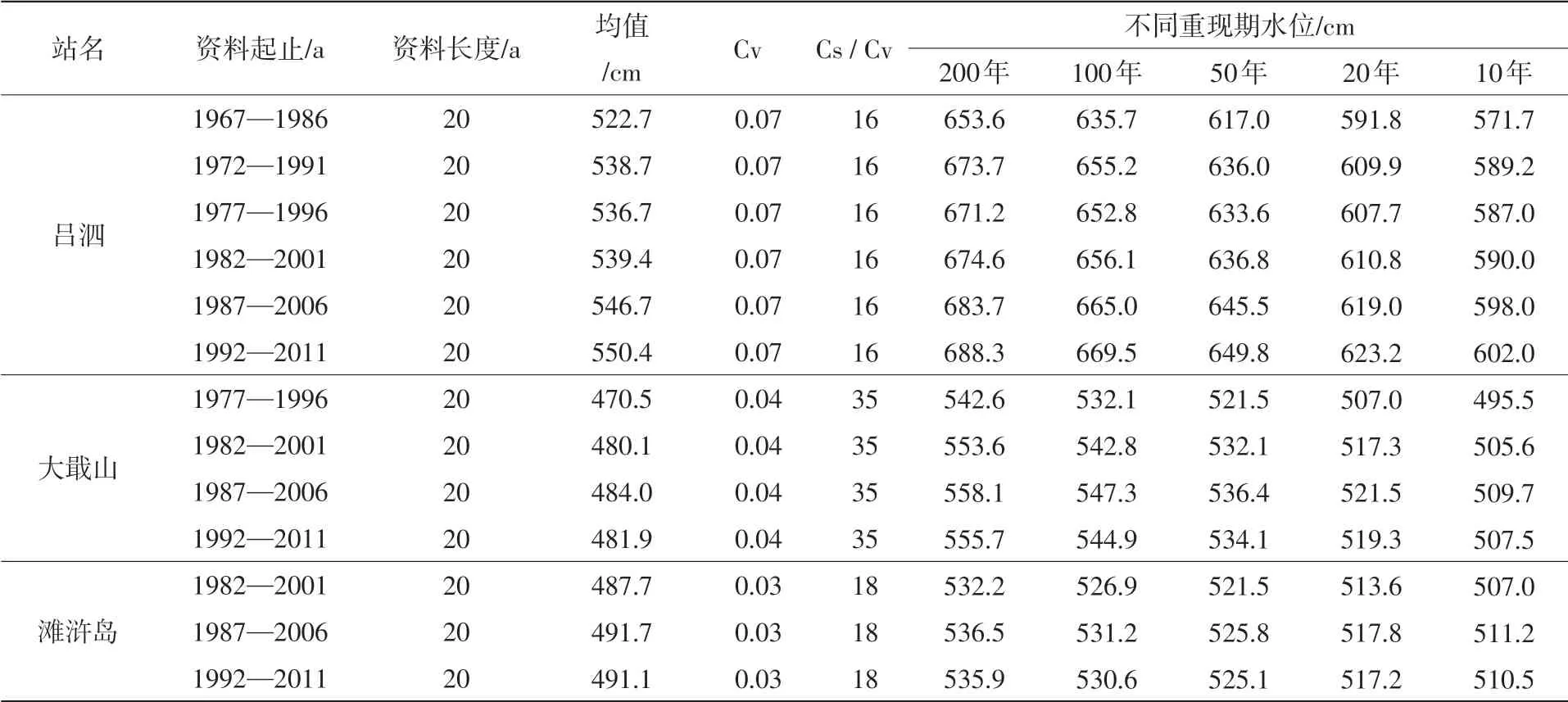

近海或沿岸工程设计中,除关注正常气候状况和极端气象条件下的潮位外,一般采用频率分析的方法,以极高潮位重现期作为度量指标,作为防洪安全设计标准。根据吕泗、大戢山、滩浒岛站多年连续年最高潮位资料,通过不同时间长度的年极值潮位,采用P-III 曲线拟合进行典型年遇高水位的计算,适线结果见表2。

各站不同年份统计结果其年极值均值和多年一遇值基本呈上升趋势。特别是吕泗站,1992—2011年资料分析的得到的多年一遇高水位明显大于其他时间段数据结果,其中100年一遇高水位从1967—1986年统计分析的635.7 cm上升到669.5 cm,上升幅度达34 cm。在考虑到海平面上升,所用的实测时间段更接近于海平面上升后现状时,所推算的设计值增大,因此工程设计在计算极值水位时必须考虑海平面逐年升高的问题。

4 结论

利用上海邻近海域长时间序列潮位观测资料,进行上海沿海海平面变化以及响应海平面变化的潮汐特征研究,结果表明:

(1)上海沿海海平面具有明显的季节变化特征,其中以9月份海平面最高,1—2月份海平面最低。上海沿海潮位站观测的水位年较差值在40 cm左右;

表1 各站特征潮位与月均潮位的相关系数

表2 各站设计潮位计算结果

(2)基于本研究所采用的观测资料统计分析表明,随着海平面变化,上海沿海潮型特征也相应改变。分潮调和常数随海平面变化振幅增加,迟角减小,特征潮位基本与平均潮位呈正相关;

(3)分别利用不同时段连续多年年极值潮位资料进行防涝典型年遇设计潮位的计算表明,近年的典型年遇高水位有升高的趋势。

5 讨论

从分析的结果可以看到,潮汐特征值的改变与海平面的上升确是存在一定的相关性,但同时受到沿岸地形、地貌以及水文气象因素的影响。段华琛对长江口吴淞站的水位资料进行分析,发现丰枯水年,该站的水位变化幅度达10 cm[5],上游流量的变化引起的海平面变化不容忽视。严以新等人通过对长江口两个验潮站的主要分潮的调和常数、特征潮位以及潮位过程分析,发现长江整治工程修建改变河口地区的边界条件,使长江口局部潮汐特征发生了变化[5]。因此,上游流量、流态的变化也是影响该海区潮汐特征的重要因素[6]。

本文仅从海平面变化的角度,通过历史资料的统计分析,研究潮汐特征值对海平面上升的响应。相较于海平面的上升,由于人为因素和气象引起的潮汐特征改变幅度是难以预见的,未来有必要深入地研究该区域环境的变化对海洋动力过程的影响。

[1]陈奇礼,许时耕,李畅猷,等.闸坡港,湛江港海平面上升后潮汐特征的变化及其影响[J].南海研究与开发,1999,3:1-6.

[2]张锦文,王骥.莱州湾海平面上升和潮差增大对工程设计标准的影响[J].海洋通报,1999,18(5):1-9.

[3]李加林,张殿发,杨晓平,等.海平面上升的灾害效应及其研究现状[J].灾害学,2005,20,(2):49-53.

[4]田素珍,马继瑞.海平面上升趋势数据的诊断及中国沿海海平面的上升趋势[J].海洋通报,1996,14(6):13-18.

[5]段华琛.用八年周期法对吴淞站月平均海平面进行长江径流订正[J].海洋科技资料,1980,4:41-44.

[6]严以新,刘均卫,吴德安,等.长江口综合整治工程前后潮汐特征分析[J].河海大学学报(自然科学版),2009,37(1):100-104.