助力减灾救灾 造福百姓生活——访中国资源卫星应用中心主任徐文

2014-12-06王舒颍

□ 本刊记者 王舒颍

记者:近年来,卫星遥感服务经济建设的作用越来越突出,请您介绍一下,卫星是如何为经济建设服务的?

徐文:大家知道,卫星上装有各种有效载荷,俗话说就是相机,我们会根据任务需要编排卫星成像计划,卫星接到指令后,相机会进行照相,并将图像信息等压缩成数字信息传到地面接收站,地面接收站再将其传给数据处理中心,后者会将数字信息处理成图像,就是我们看到的照片。此后,遥感专家将根据任务的需要对图像进行解译和判读,同时结合相关资料形成分析报告,提供给有关部门和单位。

资源卫星中心是目前世界上最大的数据处理和存储中心,承担着卫星指令计划的编排、数据处理与存储、应用分发和市场推广等职责,已经存储了各类数据近800 万景,服务领域涉及国民经济的方方面面,包括农业、国土资源、城市规划、灾害监测、海洋、国防建设等。目前,资源卫星中心已经向国内外用户提供570 多万景数据产品,在南水北调、青藏铁路、西气东输、三峡工程等国家重点工程中广泛应用。资源卫星中心也积极参与社会公益事业,尤其是国内国外的灾害监测,在汶川地震、黄河凌汛、澳大利亚火灾、中东海湾战争、墨西哥湾海上溢油等重大灾害中进行了跟踪监测、应急减灾、损失评估等,不仅创造了巨大的经济效益和社会效益,也建立了良好的国际声誉。

记者:我国是一个自然灾害大国,几乎每年都有重大自然灾害发生,危及人们的生命财产和生产生活。我们的陆地观测卫星在灾害监测和减灾救灾方面能发挥怎样的作用?

徐文:现在,遥感卫星上装载的相机有光学、红外、雷达等,它们各有“看家本领”:光学相机分辨率较高,但受天气影响大,阴雨云雾和夜晚都会“看”不清;红外相机可收集红外辐射信息,昼夜都能工作,常用于火灾监测;雷达相机能穿透地表、森林和冰层,突破云雾雨雪和黑夜的限制,常用于恶劣天气比如洪涝灾害等的监测。三种相机密切配合,优势互补,就可以对环境和灾害进行大范围、全天候、全天时动态监测,对环境和灾害进行预测,对灾情进行快速评估,从而为减灾救灾提供科学依据。

一旦获悉灾害发生的消息,中心会立即启动应急响应机制,提取灾区历史归档数据,根据卫星实际运行情况,优化卫星运控,紧急安排我国民用陆地观测卫星对灾区进行成像,必要时请求国际援助,主要是通过空间与重大灾害国际宪章(英文简称CHARTER)调动国际卫星资源;针对历史数据和灾后成像数据,处理完毕上传数据共享平台,告知各部委相关单位;同时针对灾前、灾后数据,进行融合及信息提取,将成果报告国家有关部门和单位。

记者:刚才您提到,中心监测重大自然灾害的成果丰硕,请问目前咱们的资源卫星、环境卫星和高分卫星比较擅长、作用最大的灾害监测是哪些?

徐文:目前中心做的非常成熟、成果最多的灾害监测是森林火灾监测。迄今为止,我们共监测全国重大森林火灾30 余起,获取的火场信息为前线指挥扑救提供了重要技术支持,灾后损失评估报告为林业部门掌握实际受灾情况提供了客观依据。2009年起,中心与国家林业局森林防火办开展业务合作,除重大森林火灾跟踪监测服务之外,每年还为防火办提供6个月日常森林火点监测服务,提供的大量火点信息有效指导了早期灭火,避免了重大火灾的发生,由此实现了从事件型灾害监测向日常服务型监测的转变。2010年内蒙古区与黑龙江省交界处重大森林火灾发生时,中心连续7 天跟踪监测,解译出火点323 处,分别灾害监测成果图25 幅,并第一时间提交给防火办,上传中国森林防火网,有效支持了有关部门的灭火行动。

近年来,我国的民用陆地观测卫星还为外国灾情给予卫星影像援助,如澳大利亚森林火灾、巴基斯坦地震、冰岛火山爆发、墨西哥湾海上溢油、印度洪水等。此外,我们也帮助泰国、南非等国家建立数据接收站,使其能第一时间接收到我国卫星发送的数据,方便其有序、高效地开展减灾救援工作。

记者:目前国内外卫星遥感领域的合作正在广泛开展,资源卫星应用中心是否参加了相关的组织机构?在全球灾害的监测合作中发挥了怎样的作用?

徐文:目前在国际自然灾害监测领域,CHARTER 是最有影响力的国际合作组织之一。成立10 多来,已经启动世界范围内近500 起洪水、滑坡、地震等重大自然灾害的监测工作。CHARTER 组织目前有包括欧空局、法国空间技术研究中心在内的15个成员机构,我国也于2007年正式加入。

在“5.12”汶川地震中,曾利用中巴地球资源卫星对地震灾区进行持续跟踪侧摆观测。从影像上能清晰地看到地震灾区房屋及公路桥梁损毁、山体滑坡和居民安置的情况,解译出大量灾区灾情信息,对救灾工作起到重要作用。

这是风云二号卫星拍摄的飓风。作为气象服务的重要支撑,气象卫星在台风、暴雨、强对流、锋面等天气系统的监测方面发挥着无法替代的作用。

按照国家航天局的安排,中心在CHARTER 机制内承担ECO,也就是“紧急事务官员”职责,与其他成员机构的ECO 轮流值班,在值班期间负责为受灾地区安排调度适合灾害监测的世界卫星资源;同时,中心作为我国对CHARTER 组织开放的空间数据提供单位,为世界自然灾害发生地区提供陆地观测卫星数据。截至目前,中心已经进行ECO国际值班34 次,5700 多小时,处理全球重大自然灾害31 起,为受灾地区提供了大量遥感数据。今年4月至10月,我国担任空间与重大灾害国际宪章轮值主席国。中心作为中方执行秘书承担单位,将全面参与工作,为国际灾害监测、减灾救灾发挥重要作用。

记者:您刚才提到了资源、环境、高分等系列卫星,今后几年我国的陆地观测卫星有哪些发射计划?这些卫星有什么特点,它们在灾害监测领域将发挥怎样的作用?

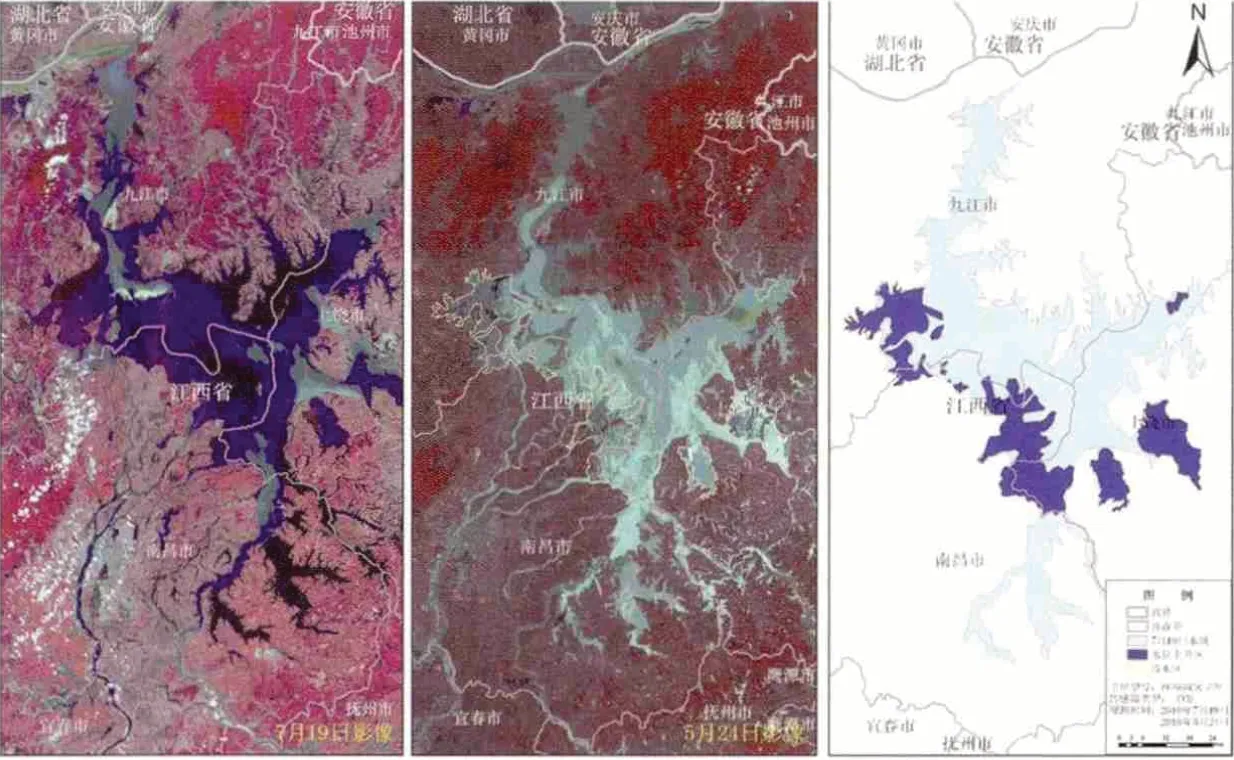

环境减灾卫星对鄱阳湖地区洪涝灾害遥感监测前后对比图

徐文:今后几年,我国将陆续发射资源、高分的后续星,卫星数量会大大增加。预计2016年,在轨的民用陆地观测卫星数量能达到十几颗,将同时具有高分辨率的光学、雷达、电磁等多种传感器的卫星,卫星传感器的空间分辨率将达到米级。届时,我国对地观测能力将大幅度提高,对灾害监测的适用范围更广,重复观测周期也会大大缩短。我们将做到及时监测、适时跟踪,更精更准、效率更高,对灾区将具有更强的细节探测能力,服务减灾救灾的能力和水平都将大幅提升。

记者:作为我国民用陆地观测卫星数据中心的负责人,您对我国建设空间信息与自然灾害监测体系、开展国际国内的减灾救灾,有哪些思考和建议?

徐文:随着国际空间信息基础设施的加速发展,我国空间信息与自然灾害监测基础设施建设的紧迫性日益凸显,需求也加速上升。国家有关部门和各级地方政府部门的宏观决策,资源调查、环境保护、灾害监测、工程建设、粮食估产,甚至低碳生活方式推行等都离不开空间信息技术,尤其是卫星遥感数据信息的应用。我们需要进一步发挥航天技术对经济社会发展的引领作用。

我认为,当务之急是加快推进空间信息与灾害监测基础设施建设,加大国产陆地观测卫星数据的应用力度,让陆地卫星应用像通信、导航卫星应用一样进入百姓生活。首先,我们要设立国家层面的空间信息与灾害监测基础设施管理机构,统筹谋划我国空间信息基础设施的建设与管理工作,实现资源共享,尤其是要进一步提高卫星资源的使用效益。其次,要进一步提高陆地观测卫星的空间分辨率,加快高分辨率卫星的组网进度,加大对国产陆地观测卫星数据应用的投入力度,进一步提高我国民用陆地观测卫星应用的能力和水平。最后,由国家综合部门制定政策法规,将国产陆地观测星数据纳入常规化、业务化应用,加大国产陆地观测卫星数据等在灾害监测领域的应用力度,为国内外减灾救灾服务,为人类社会的发展与进步服务。■