城镇化进程与农民增收关系的研究

——基于安徽省统计数据的实证分析

2014-12-04郑兰祥

郑兰祥,汪 晨

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230601)

一、问题的提出

城镇化水平是衡量一个国家经济发展水平的重要标志。城镇化水平不仅与工业化水平和现代化程度密切相关,也与其农业发展状况紧密相连。随着城镇化的推进,传统、落后、低效的农业生产方式将会逐渐被现代、先进、高效的城市社会化大生产方式所取代,社会生产结构和就业结构也将不断优化和升级。与此同时,由于城市消费群体显著增加,农村人口消费群体明显减少,整个社会的消费结构也正在从低级向高级转化。

从理论层面看,城镇化进程与农民增收之间存在一定的联系,但两者之间的联系究竟有多大,城镇化建设的发展是否真正意义上带动了农民收入的的增加?在十八大提出收入“翻番”的背景下,我们是保持城镇化发展的现状还是大力进行新型城镇化建设呢?本文中,笔者根据安徽省1978年到2012年的城镇化率和农民纯收入的数据,运用EViews软件进行回归分析。首先,基于上文提出的问题,探讨安徽省城镇化进程是否在实际上促进了农民收入的增加。其次,经济处于高速发展的的时代,安徽省要在中部地区崛起,必须要明确各区域在整个发展中的轻重缓急程度以及收入增长的动力来源是什么。本文不但将揭示城镇化建设在农民收入增加中的份量,而且将阐明新型城镇化建设对安徽农民收入的拉动作用到底有多大,同时,还将揭示农民收入增加对新型城镇化的的反作用。

二、研究现状

我国正处于城镇化快速发展的时期,国家“十二五”提出了建设新型城镇化的发展战略。城镇化问题一直是社会各界重点关注的问题,不仅在国内的经济学、地理学以及城乡规划等学科中引起了热烈的讨论,在国外学术界也是一个经久不衰的话题。

农村经济发展与农民收入增长、城镇化发展与农业是经济社会发展中的共生现象,都已经被当代发展经济学的研究所证实,并有较完整的理论基础。在当代发展经济学中,关于城镇化与农民收入增长研究的和解释基本上是在二元经济假设下展开的。大部分发展经济学的先驱们都重视和主张创造更多的城市和非农产业就业机会,其中最具代表性的为刘易斯—拉尼斯—费模型和托达罗模型。刘易斯(W.A.Lewis,1954)在1954年,其经典论文《劳动力无限供给条件下的经济发展》中提出了“二元经济结构模型”,揭示了农民收入提高、农村剩余劳动力转移、社会经济发展的一般规律,其核心是“劳动力供给的无限性”。在刘易斯看来,农业对经济发展的贡献主要在于为工业部门的扩张提供所需的廉价劳动力,而农业是否发展在劳动力转移过程中并不重要。针对这种情况,拉尼斯和费景汉(G.Ranis&J.H.Fei,1964)就对刘易斯模型进行了补充和修正(史称刘易斯—拉尼斯—费模型)。他们关注的重点在于农业发展、农民收入增长在农村劳动力向城镇流动过程中的作用,并将工农业发展和城镇化联系起来,有以下三个要点:(1)农业增长同工业增长一样重要;(2)农业和工业、城镇和农村、城乡居民应平衡发展;(3)劳动力转移速度必须高于人口增长速度以摆脱“马尔萨斯陷阱”。[1]

美国经济学家 M.P.托达罗(M.P.Todaro,1969)提出了“预期收入模型”。该模型假定农业劳动者迁入城镇的动机主要由城乡预期收入差距决定,差距越大,流入城镇的人口业绩越多。该模型的创立背景为20世纪60、70年代,当时许多发展中国家的失业问题比较严重,大批劳动力在城市中找不到工作,而同时又有越来越多的农民正在试图离开农村而进入城市,人口流动已成为经济发展的障碍和拖累。托达罗认为,使人们作出进入城镇决策的是预期收入差异,而不是现实的城乡收入差异,收入差异又取决于工资水平和就业概率,这两个变量决定了潜在流动者在进入城镇后的预期收入。为此,托达罗建议:“取消人为的扩大城乡实际收入差距的措施;农业和农村经济发展在城镇化进程中同等重要;加快城镇化进程,改善农村的生活条件也许是缩小城乡实际收入差距的可行的措施。”[2]

我国农村剩余劳动力的问题一直悬而未决,农民收入增长缓慢,城镇化发展滞后,城镇化进程问题的研究成为热点和焦点,形成了大量的研究成果。在目前的国情下,加快城镇化进程是持续增加农民收入的根本路径和重要选择,这是近来诸多学者潜心研究所得出的一个共同结论。

张曙光(2002)指出,“中国农民收入增长缓慢的原因关键在于农民数量太庞大,减少农民数量的方法有两个:一是减少生育,二是转移到非农产业和城镇,加快城镇化进程;城镇化能够提供有效的供给就是它的最大作用。”陈锡文认为,“只有农民的数量减少了,农民的收入才能增加,生活水平才能提高。这是促进世界各国特别是发展中国家农村、农业发展的基本经验。”[3]马晓河(2003)提出,“增加农民收入,既要从短期考虑,又要有长期的战略思路,应该要将重点放在转移农村剩余劳动力方面,加快城镇化进程。”张卓元(2004)的研究表明,“如果要从根本上增加农民收入,就要减少农民的数量,实现从二元结构向现代经济结构的转变,把大量农村剩余劳动力转移到城镇。”

虽然国内外已经刊发了大量的关于农村城镇化与增加农民收入的文献,为我们的研究奠定了坚实的基础,但是通过整理相关文献,可以看出在一些方面尚没有得到进一步的研究,例如城镇化是如何促进农村经济发展的以及其促进经济发展的内在机理与外在动力等。因此有必要进一步探讨城镇化与农民收入增加之间的相关关系,对城镇化如何影响农村经济发展的机理进行分析,探讨城镇化是否促进了农民收入增加及其相关程度,以及城镇化过程中需要关注和解决的问题。

三、安徽省相关状况分析

从现今各国研究的情况看,城镇化水平与农民增收存在着正相关的关系,但是以往的研究结果没有明确指出城镇化对农民增收的影响程度。另外,因各国城镇化发展状况不同,不同的地区会有所不同,本文根据1978年~2012年安徽省的统计数据来研究安徽省城镇化发展水平与农民增收二者之间的相关性。

(一)模型分析及数据选取

1.模型分析

由于传统计量估计方法与普通最小二乘法(OLS)都假设变量序列是平稳的,但实际的经济序列往往是非平稳的变量,若以平稳为前提假设进行估计,则所得到的估计结果不具有现实意义,存在伪回归(Spurious Regression)问题,因此应该先进行平稳性检验;若经济序列是平稳的,需要进行差分后使不平稳的变量变成平稳的变量,最后对模型进行普通最二乘法估计。但是,由于差分处理容易导致长期信息损失,可以运用协整分析与误差修正模型来弥补这一缺陷。

2.数据选取

本文所涉及的数据主要有:安徽省农民收入,安徽省城市化率,用来分析安徽省新型城镇化建设与农民收入增收的关系。本文采用的数据均来自1978年——2012年安徽省统计年鉴,人口城镇化的统计方法,是2010年全国第六次人口普查得到的城镇化率为基础,以每年的人口与城镇化抽样调查结果进行推算。本文认为用计量分析的方法来分析农民人均纯收入与城镇化水平之间的关系比较合理。因此,本章实证分析的数据采用的是安徽省1978—2012年间的城镇化水平和农民人均纯收入[4],见下表:

表1 978—2012年安徽省农民收入与城镇化率

(二)实证分析

1.模型的建立

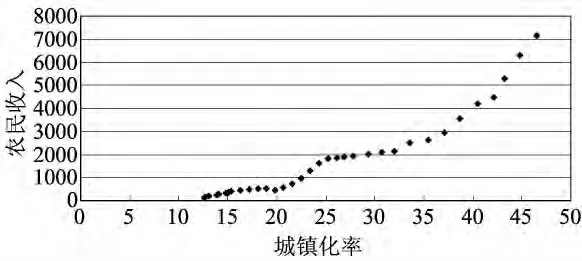

本文采用线性回归模型的方法,建立模型,依据上表提供的数据,得出安徽省农民收入和城镇化率的散点图,可以看出安徽省农民收入和城市化率也均正相关,且呈现指数曲线相关关系。

图1 安徽省农民人均纯收入与城镇化水平散点图

因此,依据上表中的数据,利用Eviews软件,建立回归模型:

Y表示农民的收入,X表示城镇化率

模型分析结果如下:

即LOG(农民收入)=4.259+0.105(城市化率)【用X、Y表示为LOGY=4.259+0.105X】

(29.771) (20.177)

判定系数R^2=0.925,即该模型自变量的变化能解释因变量变化的92.5%,表明这个模型能够很好地解释安徽省农民人均纯收入增加的原因。

F检验值F=407.12,P=0.000,回归方程非常显著,即方程反映的城镇化X和农民人均纯收入Y之间的指数曲线模型成立。

回归系数的T检验值20.177,P=0.000表明变量X、Y具有非常显著的指数曲线关系。由此可得出安徽省城镇化水平与农民人均纯收入回归模型的一般形式为LOG(Y)=4.259+0.105X

2.White异方差检验

为了检验得到的结果是否可靠,我们进行异方差检验:

U^2=0.187-0.0047X+0.000395X^2

(0.94)(-0.30)(0.145) R^2=0.033

由拟合数据可得,TR^2=35*0.033=1.155<X^20.05(2)=5.991,所以结论是该回归模型中不存在异方差。此时可以说依据异方差稳健估计得到的结果进行统计推断更加可靠。

四、结论及政策含义

(一)回归分析结论

通过对农民人均纯收入和城镇化以及相互之间的关系进行实证分析,我们得到以下结论:

第一,安徽省城镇化率与农民纯收入之间的相关系数较高,线性关系明显,表明城镇化是提高我国农民收入的重要途径。随着城镇化率的提高,农民收入也在逐渐提高,特别是当城镇化率达到25%以后,农民收入的增加明显加快,曲线呈指数化上升。回归模型显示,在其它条件不变的前提下,每增加一个单位的X,就会增加0.105个单位的LOG(Y)。(Y-农民收入,X-城镇化率)但是,在不同经济水平条件下,即不同农民收入水平下,城镇化对农民增收的效果确实存在差异,且农民收入越高的年份,城镇化对农民增收的作用趋向更显著。上述理论和实证分析的结果表明,随着经济的发展城乡关系越来越紧密,城镇化进程的加快对农民收入增长的作用越来越显著。所以对我国未来的经济增长和增加农民收入来说,城镇化仍然是一个应该坚持的长期战略。

第二,模型不但说明了城镇化率对农民收入增长的影响,同时也说明了农民收入的增长,会带来城镇化率的提高,两者是相辅相成,互相促进的。农民收入增加,生活水平提高,必然就会有更多的农民要求进城,城镇化水平也就会相应提高。提高农民收入,是可以执牛耳的关键点。增加农民收入,可以有效地提高农民的生活幸福感,也有利于统筹城乡发展,减少城乡差距,有利于把国家的收入分配结构调到更合理的阶段。在未来的城镇化发展过程中,应加强户籍社会保障等制度性改革,加快农村人口和农村劳动力的工业化转移,加快农村劳动力和农村人口的城镇化步伐,促进城镇化的协调发展,并更多地关注农民利益,使农民能更多地从城镇化等经济增长进程中获得更多的收入,以共享增长促进城乡和谐发展。

第三,随着城镇化建设的不断加快,农民的人均收入虽每年都有所增加,但增幅却很缓慢,这种现象说明,传统的城镇化建设虽在一定程度上能带来农民收入的增加,但前景不是很可观。所以,要开辟新路,通过新型城镇化的建设,实现农民收入增加的目标。

由以上的分析可知,城镇化建设与农民收入之间呈现密切的正相关关系。因此,要继续重视城镇化建设,在十八大提出2020年人均收入翻番的背景下,大力发展新型城镇化建设,促进农民收入又好又快增长。

(二)政策含义

1.重视新型城镇化建设充分带动农民收入增加

经过以上的分析得出,城镇化建设与农民收入增长呈现较强的相关性,城镇化建设对农民收入增长起到了很大的促进作用。然而,安徽省城镇化建设对农民收入的影响作用也在逐年减小,这就说明城镇化建设层次仍然比较低,还没有充分发挥自身的比较优势。所以,有必要改善城镇化的现状,大力加强新型城镇化建设,实现农民收入翻番的目标。

(1)构建全省新型城镇化重点发展区。选择重点地区率先推进城镇化加快发展,是引领区域城镇化水平稳步提升的有效途径,也是国内外先发地区城镇化建设的普遍规律。例如,安徽省将合肥都市圈、芜马都市圈及沿江城市带、沿淮城镇带组成的“双核两带”地区,构建成为安徽省新型城镇化的重点发展区,并以此融入“长三角”、对接“中四角”、衔接“中原经济区”。“双核”是指合肥都市圈和芜马都市圈,“两带”是指沿江城市带和沿淮城镇带。芜马都市圈加快推进芜马同城化、统一规划、跨江联动。沿江城市带依托长江黄金水道,区域联动、优势互补、跨江发展、齐头并进,建设城镇密集地区。[5]沿淮城镇带利用沿淮的水资源优势和淮河退堤提供的建设用地优势,解决皖北城镇化发展的水资源短缺及耕地保护这两个关键问题,探索集约、安全、生态的农业地区新型城镇化发展模式。

(2)以城市组群发展提升城市能级。安徽省的中心城市总体规模不大、能级不足,发展速度和质量有待提高。芜马地区、铜池(枞)地区、蚌淮(南)地区、宿淮(北)地区的城市空间联系紧密度极高,具有组群式城市发展的条件。因此,构建铜池(枞)、蚌淮(南)、宿淮(北)3个城市组群,相当于在全省又布局了3个特大的具有区域竞争力的中心城市。[6]到2030年,城镇人口规模可达300万500万人,以城市组群发展弥补城市能级不足,加快推进区域城镇化进程。

(3)着力分类发展县城。新型城镇化是 “人口转移型”与“结构转换型”相结合的城镇化。在有序引导农民向城镇转移的同时,依托县城、镇区和产业基地的辐射,以集中居住、就业充分、设施完善的新型农村社区为载体,推动农村结构包括城乡结构、就业结构、消费结构、文化结构、公民权益结构、居住环境结构、社会治理结构的全面转换,让农民能够就地就近实现城镇化转换。县城具有城镇化成本低、服务区域稳定、农村转移人口认同感强等诸多优势,通过分类发展县城,形成一批中小城市,带动县域经济发展。

(4)引导乡镇科学发展。乡镇要按照特色产业型、交通枢纽型、历史文化型和人口聚集型进行分类发展。其中,对常住人口两万人以上且规划常住人口5万人以上的建制镇,按照小城市标准进行规划、建设、引导和扶持;对鼓励发展的镇,坚持因地制宜,注重规划引导,将其建成产业特色明显、基础设施配套、服务功能完善、人居环境良好的中心镇;其他乡镇则以服务“三农”为主,打造成“美好乡村”的标杆。[7]

2.增强“合芜蚌”城市功能加快全省新型城镇化进程

(1)加强试验区的示范作用。例如,“合芜蚌”试验区,合肥是安徽省会,是安徽最大的中心城市,芜湖是皖江经济带的龙头,蚌埠是淮河经济带的龙头。合、芜、蚌三市就把整个安徽省统领起来,形成安徽经济发展的战略支点。发挥“合芜蚌”中心带动加典型示范的作用,对安徽全省可以起到纲举目张的作用。充分发挥科教优势,在更大范围内引导创新资源合理配置,打造一个以科技创新为特色的区域品牌,促进有条件的地方率先突破,带动全省提高自主创新能力,实现跨越发展。促进中心城市现代化,使其成为统筹城乡、以城带乡的主体。

(2)打造特色区域创新品牌。应加快建设以企业为主体的技术创新体系,加快形成以高新技术产业、先进制造业和现代服务业为主导的产业结构,打造具有区域特色、能在全国叫响的创新品牌。

(3)建设生态城市。实验区应通过道路、河渠、湖泊的绿化建设构建生态回廊,形成生态城市。通过布局合理的环形道路及环形建筑群形成了独魅力的环形城市。要重视城市发展与自然生态保护之间的协调,保持历史、现实与未来的延续性,体现新区与老城、传统与现代、城市与自然、人与其他生物的和谐共生。借用生物学的概念,通过组团式发展、营造良好的生态系统,促进城市的可持续发展,体现新陈代谢的理念,带动农民收入的增加。[8]

3.构建以人为本的新型城镇化

新型城镇化是不以牺牲农业和环境为代价的、集聚集约及内涵式发展的城镇化。通过空间布局的合理再构、土地资源的集约整合、生产要素和公共资源的优化配置,不仅可以保证农业和粮食生产,又为城镇化、工业化发展提供了土地,拓展了空间。新型城镇化建设坚持以政府为主导,以群众为主体,政府提供基础设施,引导农民在社区建房;坚持群众自愿,组织引导群众,不强迫群众;从根本上维护农民权益,不以农民放弃土地为身份转换和享受城市政策、城市公共服务的条件,让群众在新型城镇化推进中,当期得实惠、长期有保障。安徽新型城镇化建设过程中应确保耕地不减少、质量不降低、粮食不减产,确保农民收入有保障。[9]

(1)坚持“三化”协调发展。应充分发挥新型城镇化的引领作用、新型工业化的主导作用、新型农业现代化的基础作用,统筹兼顾,融合互动,协调并进,促进安徽特色城镇化建设又好又快发展,以实现安徽省2020年农民收入“翻番”的目标

(2)着眼于推进“人”的城市。新型城镇化建设进程中,应有序推进农村治理结构改革,以产权为核心,推进村委会改居委会、农民改居民;统筹推进城乡户籍制度、社保制度、住房制度、就业制度等配套改革,切实解决好城市内部二元结构问题,在产业支撑、人居环境、社会保障、收入分配、生活方式等方面实现由“乡”到“城”的转变。

[1]W.A.Lewis,Economic Development with Unlimited Supplies of Labor,Manchester:The Manchester School of Economic and Social Studies,1954.

[2]蒋志华.托达罗人口流动模型对我国农村剩余劳动力转移的启示[J].经济问题探索,2000,(5).

[3]宋莉莉.我国农民收入增长及差异研究[D].北京:中国农业科学院,2011.

[4]国家统计局.2012年安徽省统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2012.

[5]韩丽娟.我国城乡收入差异研究[J].南京财经大学学报,2011,(2).

[6]黄素心.城乡收入差距与城市化进程[J].广西民族大学商学院,2009,(8).

[7]周四军,岳朝龙.基于ARMR模型的农村金融缺口预测研究—以安徽为例[J].统计教育,2009,(11).

[8]郭军华.中国城市化对城乡收入差距的影响—基于东、中、西部面板数据的实证研究[J].经济问题探索,2009,(12).

[9]丁俊峰.城市化进程中的中国农村金融结构转型分析[J].经济学家,2009,(5).