聊城杨氏海源阁藏书管窥*

2014-12-03张兆林束华娜

张兆林 束华娜

(1.聊城大学 山东聊城 252000)

(2.聊城职业技术学院 山东聊城 252004)

私家藏书是迥异于官府藏书、书院藏书的藏书形式,因藏书者爱好各异,故在文化传承史上独树一帜。杨氏海源阁(图五)位于山东聊城光岳楼南万寿观街路北杨氏宅院内,以其收藏宏富精善而被誉为清末四大藏书楼之一,有“藏书为海内之甲观”,集“四部之菁英”,举“旷世之鸿宝”,堪称“琅嬛之府,群山之玉”等美誉。

一 海源阁名字的由来及其主人

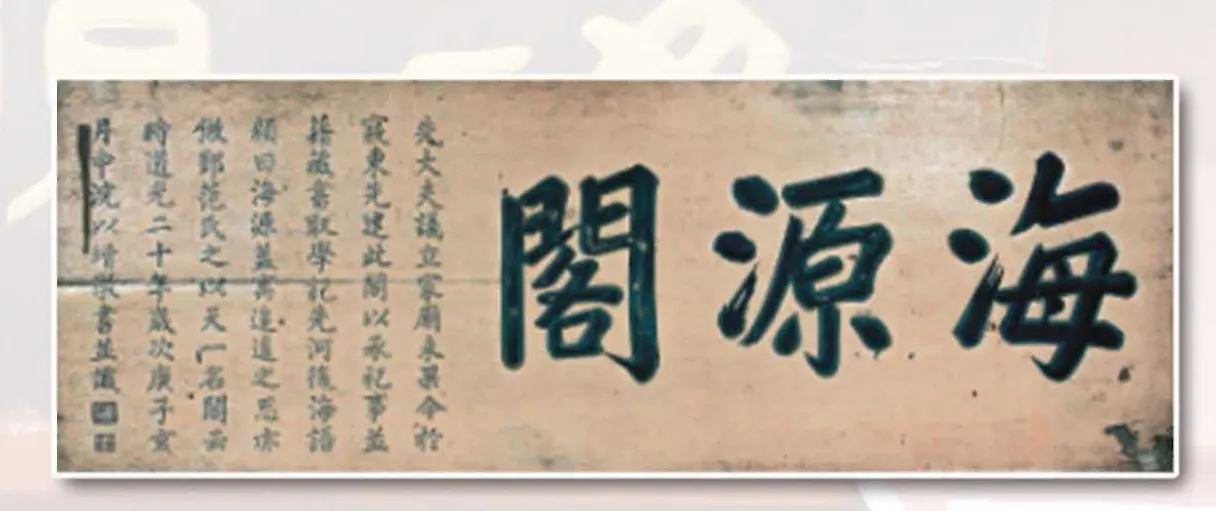

海源阁初建于道光二十年(1840年),是集藏书、家祠一体的单檐硬山脊南向两层楼房,上下各三间。上层中间门额上悬挂杨以增亲题“海源阁”匾额(图八),额后有其自题跋语。通过杨氏跋语,我们可以得知,建立海源阁就是为了承祀事,籍藏书。借《学记》“先河后海”中“海源”一词,再借鉴仿鄞范氏“天一阁”,遂将此楼取名为海源阁。

海源阁藏书始于杨兆煜,经其后人杨以增、杨绍和、杨保彝、杨承训等一脉相承,致力于藏书,历时百年之久,使杨氏藏书蔚为壮观。

杨兆煜(1768-1838),字德馨,30岁中举人,曾任山东即墨县教谕,其斋名“袖海庐”。当时,杨兆煜已藏有很多书,为杨氏藏书奠定了很好的基础。他使用的印章有“古东郡厚遗堂杨氏藏”、“东郡厚遗堂珍藏”等。杨兆煜卒于道光十八年(1838年),终年77岁。

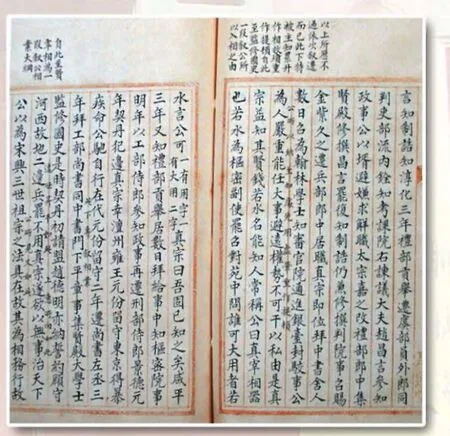

杨以增(1787-1855)(图一),字益之,35岁中进士,曾任贵州荔波知县、湖北安襄荆郧道员、河南开归陈许道员、甘肃按察使、陕西布政使、陕西巡抚权陕甘总督、江南河道总督兼漕运总督。咸丰六年卒于江苏清江浦任所,谥“端勤”。海源阁是杨以增在任江南河道总督期间所建。杨以增在湖北安襄荆郧道员任上开始有计划地收集书籍,其任江南河道总督时,购得江南藏书家黄丕烈的大部分藏书,使海源阁藏书大为充实。杨以增使用的藏书印章有“杨印以增”、“杨氏海原阁鉴藏印”、“东昌杨氏海原阁藏书记”、“东郡海原阁藏书印”等。

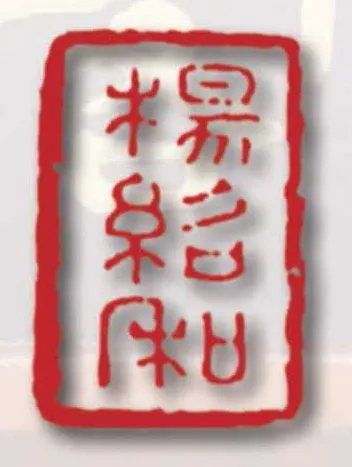

杨绍和(1832—1875),杨以增之子,字彦合,号勰卿,33岁中进士,历任翰林院编修、侍读等职,同治八年(1869年)将书稿进行校订编册,同治十年杨绍和曾编著并刊行《楹书隅录》十卷,内载海源阁所藏珍本268种。居官北京时,又得清室弘晓“乐善堂”藏书,使海源阁藏书更加丰富。杨绍和使用的印章有“绍和勰卿”、“竹言居士”、“杨绍和”(图三)等。

杨保彝(1852—1910),杨绍和之子,字奭龄,号凤阿,18岁中举人,曾任内阁中书、员外郎、北京总理各国事务衙门章京等职,编著《海源阁宋元秘本书目》及《海源阁藏书目》计208300卷有余,其中宋元珍本逾万卷,另有不载于书目者尚多。杨保彝使用的印章有“杨印保彝”(图十)、“香南室”、“奭龄鉴藏”等。

杨承训(1900-1970)(图十一),杨保彝嗣子,字敬夫。1921年肄业于山东法政专科学校,任北洋政府教育部秘书厅秘书厅行走、赈灾委员会干事,后于京奉铁路局文书科、京汉铁路总务处、北洋政府交通部任职。1927年迁居天津。其父去世时,他尚年幼,藏书及家政归母舅代劳。1927年为了避免战乱,唯恐藏书损失,遂将善本书运至天津。杨承训使用的印章有“海源残阁”、“杨印承训”(图十一)、“聊城杨承训鉴藏书画印”等。

杨氏藏书能够一脉相传,与其四代为官、一心向学关系甚大。杨氏几代人为朝廷官员,经济收入稳定,没有生计之忧,所以能够使得藏书代有所增;杨氏几代人一心向学,藏书热情有增无减;杨氏后代众人无不良嗜好,使得心怀不测之人无缝可钻;杨保彝无子,为防止藏书散落,呈请政府备案,保护得法;杨氏族人忠心耿耿,皆忠悃恳诚,使得杨保彝去世后二十年藏书依然保存完好。

二 海源阁藏书收藏方式、特色及藏书方法

杨氏五代人成就海源阁之浩瀚藏书,更兼其藏有“四经四史”等珍卷善本,遂筑就其独步北方私人藏书的地位。杨氏海源阁藏书的来源、特色及其藏书方法更是为世人称道。

(一)藏书来源

1.利用出外做官、外出经商等便利条件,广收天下图书。海源阁历代主人都有职务在身,且常年在他地任职,这为海源阁能够藏天下奇书提供了便利条件。海源阁杨氏历代曾在贵州、广西、湖北、陕西、甘肃、江南、北京、江苏等数省为官,每逢一地,都致力于珍卷善本的收藏,不断丰富海源阁藏书。异地为官,孜孜以求是搜集图书、完善藏书门类的不二法门。

2.独自刊刻书籍。聊城自唐宋以来,刻板、印刷技术一枝独秀,书坊、书肆等得到了很好的发展,使得私人藏书家能够根据喜好来刻印书籍。得益于梅曾亮、包世臣、高均儒等校勘家、书法家等大力相助,杨氏几代人曾编著刻印《跛溪年谱》《三续千字文注》《惜抱尺牍》《唐求诗集海源阁刻本》等多达数十种。据考,杨氏刻书种类有经部、史部、子部、集部三十九部,多达三百余卷,在清代私人刻书中居于中上。精挑细选、自我刊刻是丰富藏书的重要来源。

3.朋友间的馈赠。文人之间图书的馈赠是表达彼此情谊的一种方式,虽然赠送的图书数量不大,但多是珍本、善本。这也是个人藏书,尤其是珍本收藏的有益补充。杨以增的交游甚广,林则徐、崇恩、胡开益、钱仪吉、许瀚、陈尔墉等都是其至交。林则徐亦爱藏书,家中建有专用于藏书的“七十二峰楼”,兴趣相投,书信频繁,彼此赠书也成藏书之乐,梅曾亮、包世臣等友人也曾赠其大量图书。

(二)海源阁藏书“精”“博”并重,特色鲜明

杨氏海源阁以藏书之精善和广博,从而被誉为晚清四大藏书楼之一,又因宋元善本之多,有“男瞿北杨”之称。据《海源阁书目》和《海源阁宋元秘本书目》记载及学界考证,海源阁藏书总数计有四千六百余种、二十余万卷,其中宋元校抄五百余种近两万卷,普通版本大约有三千二百三十六种。如按照《中国古籍定级标准》(草案)中“具有特别重要历史、学术、艺术价值的代表性古籍”列为一级古籍,海源阁藏书中约有四百余种善本可进入一级古籍之列。

海源阁藏书数量众多,珍卷善本亦不在少数,但最为杨氏所珍爱的是“四经四史”十三部宋版书。杨氏将珍藏“四经四史”的书室题名为“四经四史之斋”。何谓“四经四史”?晚清学者陆以湉的《冷庐杂识》云:“聊城杨至堂河督以增,得宋版《诗经》《尚书》《春秋》《仪礼》《史记》《两汉书》《三国志》,颜其室曰‘四经四史之斋’。是皆可为艺林佳话。”

(三)藏书方法独特

海源阁布局合理。阁基高于地面,能够预防大水灌入阁内。阁上有窗户,便于通风除潮去湿。前有专门的晾书亭,定期晒书。院内有水井流寇,用来防火。海源阁单独建造,与院内其他建筑并不相连,这样可以防止家人随意进出,以免藏书受到损失或干扰。海源阁楼上五间北屋专门放置镇阁之宝—宋元佳椠与精校名抄,如“四经四史”,后院藏明清版本。

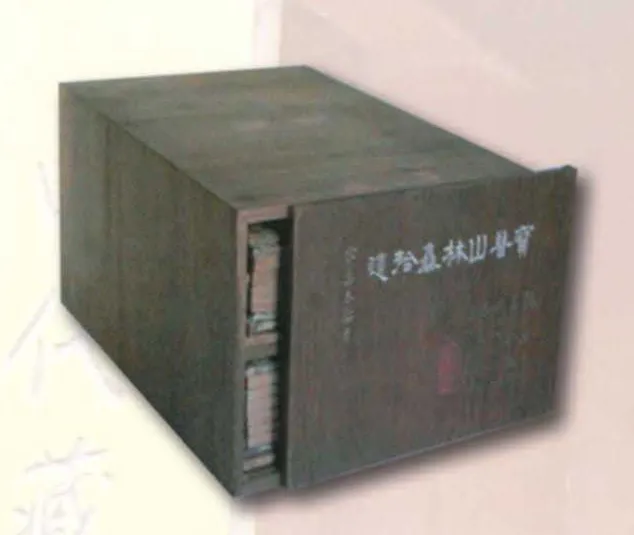

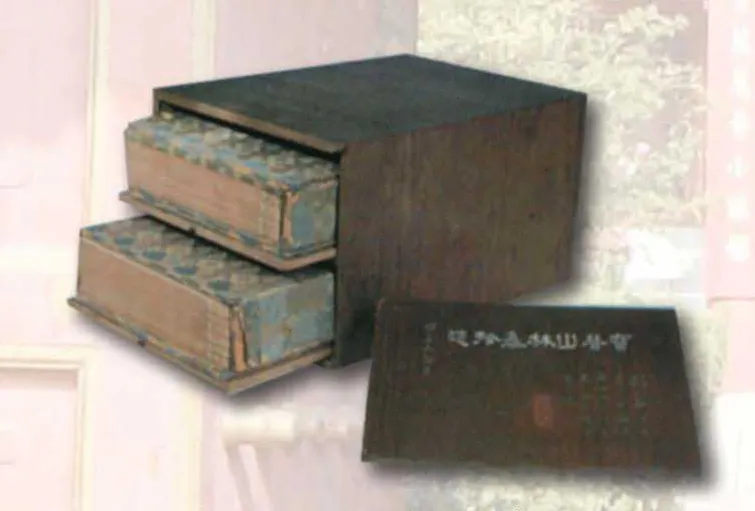

海源阁藏书十分谨细。阁内善本书用锦函包裹,然后放在楠木匣内。对于稍次一些的善本采用无函套只用木匣的包装方式,匣内放置一小包白棉纸包装的樟脑面。木箱四周封闭,箱面有通风口,木箱两头为活动挡板,箱内书下有垫板,垫板较书稍小,垫板头上有中间有一木杻,取书时将挡板向上提出,随即将垫板拉出,书随之出匣(图四、图七)。

海源阁藏书秘不示人。除非“契交”,一概不准进入海源阁观书,更谈不上借书。即使家人也得到一定的年龄才能到阁内观书,第四代传人杨敬夫也是在十六岁之后才得以登阁读书。杨氏旧例,家中仆人不准登楼,以致有服役数十年的仆人,竟然对阁内情形一无所知。即使至交也只能入海源阁一次,能两次入海源阁观书惟有潘祖荫一人。可知,海源阁藏书实行的是关门主义,多年来给人以神秘之感。

海源阁定时晒书。杨氏根据北方天气特点,选择在清明节至立夏之间晒书。因为清明节后,春意盎然,天气清朗,空气干燥,阳光和暖,气温最为适宜。立夏后,因雨水增多,天气逐渐潮湿,湿气容易侵入书内,故不适宜晒书。杨敬夫在《曝书》中提到:“我家遵守旧规,每二年或三年必晒书一次,全家共同从事,并预先邀同亲友数人帮忙,由清明节起,至立夏止。据先世遗言云:‘夏日阳光强烈,书曝晒后,纸易碎裂,不耐久藏,且时多暴风雨,有卒不得收拾之虞;秋季多阴雨,潮湿气盛故易袭入书内。清明节后气候干燥,阳光暖和,曝书最为适宜,立夏后渐潮湿,即不宜晒书矣。’晒书时将每册书按次序散列案上,在阳光下晒一至两个小时即移回室内,再按原来次序排列原架隔上,并用白丝棉纸将樟脑面包成许多小包,随书在函中放入一二,但不得放入书中。海源阁藏书尽属珍本,外有木匣,内有锦函。并在清明后,每日将全部门窗悉行放开,以使日暖风和之气徐徐进入,只将架隔上浮尘掸净,但不启函出书,由上午十时起至下午四时止,大约五天至七天,过此时期,即将全部门窗重行关闭,严密钉锁,同时封条,以照慎重。”由此可见,海源阁晒书极为得法。

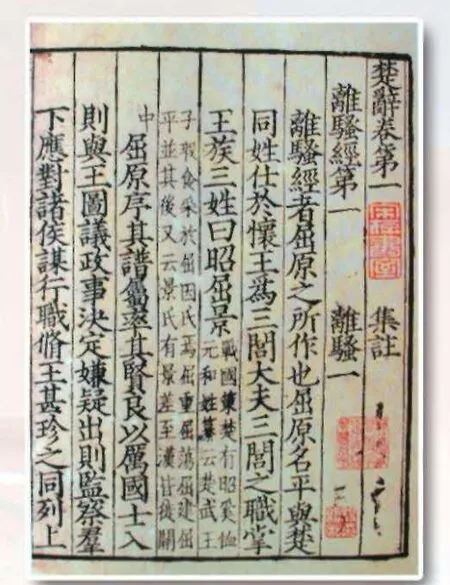

三 海源阁藏书的劫难与新生

海源阁藏书遭受过屡次灾难,第一次是咸丰十一年(1861),藏于杨家别墅“陶南山庄”的珍贵书籍被捻军烧毁近半,尤以经部居多。第二次是光绪二十六年(1900年),藏于北京南顺城街杨保彝家中的珍贵图书被八国联军洗劫,损失惨重。第三次是1928年,西北军马鸿逵部进驻聊城,掠走损毁海源阁部分藏书。第四次是1929年,土匪王金发占领聊城,将珍本秘笈金石字画择优掠去。第五次是1930年,冀匪王冠军匪部盘踞海源阁六个月,将藏书大批运走外,焚毁弃掷书籍文物数量较大。此后各方军队入城,海源阁藏书不仅善本处境极危,就是普通书籍也大量损毁。在多次劫难中,海源阁藏书流出数量巨大,被土匪毁弃或散出后下落不明者两千零四十五种,其余藏书虽历经劫难,但多数还是归国家各类图书馆、博物馆所有,成为国家宝贵文化遗产的重要组成部分。如国家图书馆现藏有海源阁藏书二百四十三种(图九、图十五),山东省图书馆现藏有两千一百九十八种(图十二),山东博物馆现藏有二十八种,台湾图书馆现藏有六十六种,此外尚有六种藏于俄罗斯国家图书馆,一种藏于美国国会图书馆,一种藏于日本中央大学图书馆。

聊城解放时,解放军入城部队执行的一项重要命令就是“保护中国四大书库之一的海源阁图书馆”(图十四),用计将城内匪军诱出城外围歼。1956年12月,山东省人民委员会将海源阁列入山东省第一批重点文物保护单位,纳入统一保护行列。1959年,中国历史博物馆把海源阁、天一阁、建成于明嘉靖十三年的皇史宬、建成于清乾隆四十年的文渊阁列为全国四大典范公私藏书处。1972年毛泽东主席赠送访华的日本首相田中角荣《楚辞集注》一书,就是海源阁藏书的影印本。但是在1966年秋天,这座具有一百二十六年历史的文化遗址被以“破四旧”的名义彻底拆除。

近四十年后,地方政府在海源阁原址,遵其旧制修复重建(封面图)。修复后的海源阁仍然藏有两千五百八十七种藏书,如《海源阁书目》六册、海源阁藏书印章十一方、《杨端勤公奏疏》二十一册、《海源阁丛书》五种、《禹贡九州图》、《恒星赤道图》、《皇朝一统图》、《万国地球图》等千余件珍贵文物。目前,海源阁已成为远近闻名的瞻仰和学习中国优秀历史文化,查阅珍贵古籍资料的大众性教育学习场所。

海源阁藏书是中国私人藏书的一个典型案例,即使现在藏书四散各地,甚至流失海外,但其在学人心中的位置是不可撼动的,其藏书、刻书等优秀的传统更是赋予中国藏书史独特的意义和价值。悬挂在海源阁大门两侧胡乔木题写的“一人致力万人受惠,四代藏书百代流芳”楹联,或许就是一个最好的诠释。

[1] 丁延峰.海源阁藏书研究[M].北京:商务印书馆,2012:97.

[2] 杨朝亮.中国著名藏书楼海源阁[M].济南:山东文艺出版社,2004:101-104.

珍藏撷英

图一 杨以增

图二 杨承训

图三 杨绍和印

图四 海源阁善本装函

图五 海源阁藏书楼全景图

图六 胡乔木题词

图七 海源阁善本装函

图八 海源阁额匾

图九 楚辞集注八卷宋端平刻本

图十 杨印保彝

图十一 杨承训印

图十二 欧阳文忠公文抄不分卷-清杨氏厚遗堂抄本

图十三 墨子十五卷芝城铜活字蓝印本

图十四 解放军入城三项命令

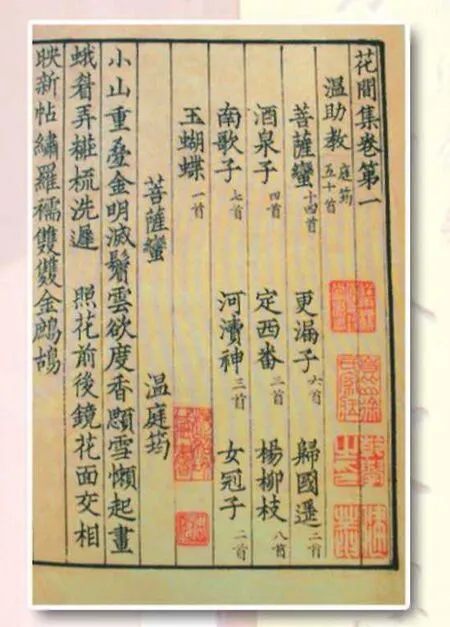

图十五 花间集十卷宋刻递修公文纸印本