图书馆弱势群体信息权益保障情况的实证研究*

2014-12-03洪伟达

洪伟达 王 政

(1.中共黑龙江省委党校 黑龙江哈尔滨 150080)

(2.黑龙江省图书馆 黑龙江哈尔滨 150090)

信息公平的“垂直理论”认为,在客观因素(经济、政治、文化教育、技术等方面)上处于优势地位的群体,比那些处于劣势地位的群体享有更好地获取和利用信息的机会和条件。公共信息资源的拥有量和利用能力不仅深刻地影响着个体精神生活的富有程度,而且在很大程度上决定着其财富拥有量、社会地位的高低、社会参与程度、教育资源获得等诸多方面。弱势群体在公共信息获取权益方面的缺失很可能加重其经济贫困程度、丧失发展机会、造成民主权利缺失,从而在公共信息的获取、利用等环节出现了“强者更强、弱者更弱”的“马太效应”。

正因为如此,图书馆(本文所指图书馆主要是公共图书馆)保障弱势群体信息获取权益才彰显出其重要战略意义;图书馆对弱势群体信息获取权益进行调查研究、科学分析、系统反思才成为必要。因此,笔者开展了关于弱势群体信息获取行为以及图书馆利用情况的问卷调查,并对调查情况进行实证分析,试图揭示图书馆保障弱势群体信息权益保障情况,在此基础上提出改进对策。

1 图书馆保障弱势群体信息权益的理论基础

1.1 图书馆具有保障弱势群体公共信息获取权益的社会优势

一方面,图书馆有义务和条件为弱势群体提供平等的公共信息服务。图书馆是社会中重要的公共信息基础设施,以信息资源的保存和传播为基本职能,是公共信息整序、保存、利用方面的“专家”,具有信息资源集中、信息内容丰富及信息服务多样化等优势。因此,对于图书馆来说,为所有公民提供平等、免费(公共)、公众最需要的基本信息服务,是保障公众公共文化获取权益、维护社会信息公平的重要途径,具有其他组织不具备的得天独厚的优势。另一方面,图书馆通过保障弱势群体的公共信息获取权益可更好地履行社会教育职能。根据国外(非洲、印度、拉美)的研究显示,教育是弱势群体摆脱贫困状况的最有效手段。从社会公正论角度来说,文化和教育资源在社会政策制度安排下的公平配置是弱势群体改变命运的重要机会。由于图书馆是弱势群体获得公共信息资源和完成成人教育、消除社会上层人群对知识垄断的重要甚至是唯一可负担得起的渠道和途径,因此图书馆对于肩负起弱势群体社会教育、改善弱势群体社会地位、保障弱势群体信息权益具有独特的社会优势,可以从信息和知识角度有效地促进信息公平。

1.2 维护社会民主和公正,体现社会包容

一个公民能够理智地参与民主政治需要具备两个基本条件:一是能够获得充分的相关信息;二是具有一定的文化及政治素养。因此,让公民掌握充分的知识和信息是实现民主政治的必要条件。图书馆通过保障公民平等自由地获取其需要的知识和信息,可以极大地服务于民主制度的运行。如,ALA在其提出的核心价值“民主”中指出:“图书馆为其所服务的社区所有人民提供自由、平等的信息获取。”澳大利亚的《公共图书馆服务声明》要求公共图书馆成为公民获取信息和知识的第一场所,其中宣称了图书馆对于保障公民平等地获取信息服务的意义,强调了图书馆在民主社会发展中的重要作用。南非学者A.Arko-Cobbah在《获取信息的权利:南非公民社会与善政》中高度评价了信息获取对民主的重要作用,将“认识信息获取的权利”视为“南非民族的中心支柱”。

1.3 是履行社会责任的重要手段

图书馆作为一种典型的公共物品,是政府为保障公民平等、自由地获取知识和信息而设置的制度安排,是社会通过信息资源的公正分配和均衡配置的方式实现信息公平的机构,其属于非营利的公共组织。图书馆应为所有公众提供平等的服务,并对以任何原因(包括种族、性别、生理、经济、政治以及宗教信仰)将一部分人排斥在外而造成的“数字鸿沟”扩大的影响负责。由于这些替国家(政府)承担的社会责任具有必须性,所以图书馆应积极采取措施消除这些负面影响或使其降到最低程度。对于弱势群体来说,享受免费的图书馆服务是他们能够负担得起的获得信息和知识、接触网络、接受社会教育、参与培训的主要渠道,是保障他们信息权利、文化福利和受教育权的重要手段,为弱势群体提供公共信息服务/援助是履行社会责任的重要手段。因此图书馆被认为是消除社会“数字鸿沟”的重要组织和机构。

2 图书馆保障弱势群体信息权益的实证调研

2.1 调研目的、对象、内容、方法

本次调查研究的目的是:(1)描述和揭示弱势群体信息获取的方式、内容、地点、目的、成本、障碍等信息行为;(2)理解弱势群体之所以利用或者不利用图书馆的规律和原因;(3)了解弱势群体选择图书馆不同服务项目的规律及原因,获得弱势群体对图书馆的认知情况;(4)通过弱势群体对图书馆提出的建议和意见,为图书馆保障弱势群体公共信息获取权益,提高弱势群体对图书馆服务的利用率。

本次调查时间为2013年6月~12月,在黑龙江省各省、市级公共图书馆对在馆读者进行随机问卷调查,其中黑龙江省图书馆发放问卷400份,哈尔滨市图书馆发放问卷100份,其它11个市级(未包含大兴安岭地区)图书馆每个馆发放问卷50份,共计1050份,回收问卷份1031,其中有效问卷份1007,有效回收率为97.67%。

本次调查采用的方法是判断抽样和偶遇抽样相结合发放调查问卷,辅以访谈方式。调查问卷当面发放、当面填写、当面回收,以保证较高的回收率。调查问卷共44道问题,内容包括三部分:第一部分为读者信息;第二部分为信息行为;第三部分为图书馆利用。

课题组按照“审核复查→编码录入→数据清理→统计分析”的流程,对调查问卷进行处理。在此过程中,采用了人工清理和统计软件相结合的方式,使用的是专业统计分析软件Excel和SPSS19.0对数据统计与分析。在审核复查环节,采用分散实地审核与集中系统审核相结合的方式。

2.2 调查情况分析

2.2.1 调查对象基本情况

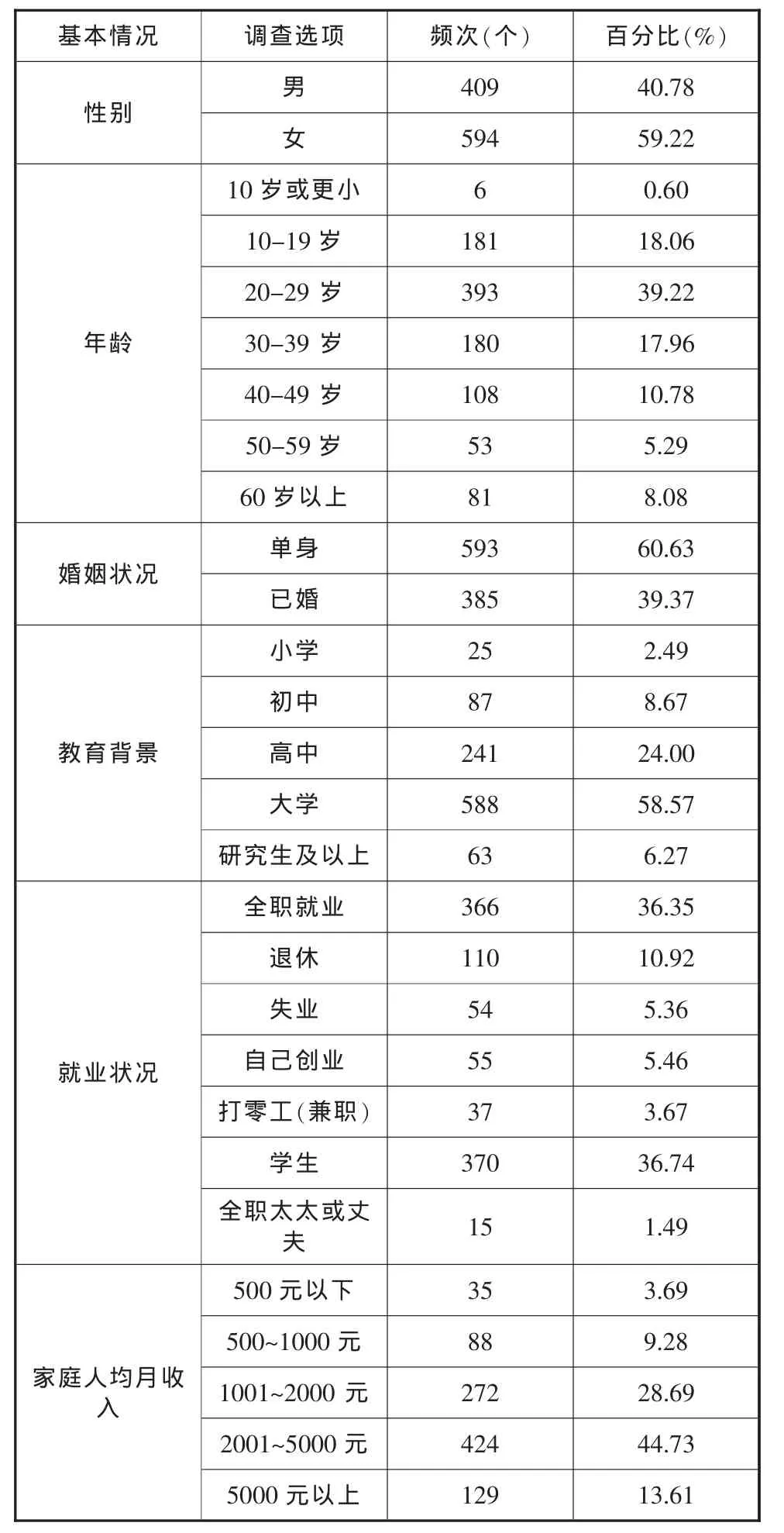

调查结果显示(见表1),调查对象女性(59.22%)多于男性(40.78%),以年轻人居多,30岁以下占57.88%。研究发现,儿童及青少年比成年人更有可能成为图书馆用户。这在英国情况更突出,英国2006年的统计显示,14岁以下的儿童中,82.6%有自己的图书馆证。此外,退休人员也比其他人群更有可能成为公共图书馆用户。教育背景层次较高,以大学学历居多(58.57%)。所有研究都发现,受教育程度是影响公众是否利用图书馆的显著因素:受教育程度高的公众更有可能成为图书馆的用户。例如,美国调查发现,公共图书馆利用率随受教育水平的提高而上升。学生(36.74%)和全职就业(36.35%)占很大比例。美国2008年的调研显示,拥有年龄在6~13岁或18~20岁成员的家庭比其他家庭更有可能成为公共图书馆的用户。家庭人均月收入绝大多数在5000元以下 (86.39%),以2001~5000元区间所占比重最大(44.73%)。美国1949年的《公共图书馆调查报告》发现,非常富有的人和非常贫困的人都较少利用图书馆,中等收入水平的成员比收入特别低或特别高的成员更乐于使用图书馆。

表1 调查对象的基本情况

2.2.2 弱势群体信息行为现状

(1)信息获取方式状况(见表2):调查对象获取信息的方式较为丰富,呈多样化分布,网络、电视、图书、报刊、熟人交流、广播等都是平时获取信息和知识的主要渠道,其中网络、电视、图书、报刊的使用比例均超过了50%。

对未成年人来说,获取信息的主要方式是图书、电视和网络;而老年人主要是电视、报纸杂志和广播。随着学历的提高,通过网络获取信息的比例显著增高,分别是:小学(46.2%)、初中(49.4%)、高中(57.3%)、大学(80.9%)、研究生及以上(96.8%)。随着收入的增加,通过报纸和杂志、图书获取信息和知识的比例随之提高,有更多地通过电视和网络获取信息的趋势。月收入5000元以上的高收入群体更加注重信息获取,在各种信息获取方式的使用上都高于其他收入群体;而500元以下的低收入群体除了熟人方式外,其他各种方式的使用比例基本都处于相对较低水平。

表2 获取资源的方式分布

(2)信息获取地点状况:信息获取地点以图书馆、家里、公共场所、单位为主,社区、政府部门等地点相对较少,可以看出,图书馆已经走入人们的日常生活,成为获取信息的重要地点。随着年龄的增长和社会角色的变化,在图书馆、社区获取信息的比例有随之升高的趋势;未成年人和老年人通常在图书馆和家里获取信息。随着学历的提高,在政府部门和单位获取信息的比例随之提高;小学学历在图书馆获取信息的比例最高,研究生学历在家里获取信息的比例最高。全职就业更多地在单位和图书馆获取信息,退休、自己创业、学生、失业、打零工、全职太太或丈夫更多地在家里和图书馆获取信息。随着收入的增加,有更多地在政府部门和单位获取信息的趋势,月收入1000元以下的低收入群体更多地在图书馆和家里获取信息。

(3)关注资源的类型(见表3):时事政治、文化娱乐、生活实用、健康保健等方面信息是最受欢迎的内容,此外教育科技、经济财政也具有一定的关注度。未成年人最关注的信息是文化娱乐类和教育科技类,20~29岁群体最关注的信息是文化娱乐类和时事政治类,30岁在上群体最关注的信息是时事政治类、健康保健类,由此可见,随着年龄的增长,关注的内容逐渐发生变化,逐渐由娱乐和教育转变为时事和保健等内容。时事政治、经济财经、文化娱乐、生活实用、健康保健等方面内容与教育背景呈较强的正相关关系,随着学历的提高,对这些方面内容的关注度也逐渐提高。月收入1000元以下的低收入群体最关注文化娱乐、生活实用等方面的信息,5000元以上的高收入群体最关注时事政治、文化娱乐、教育科技等方面信息。

表3 关注信息资源的类型

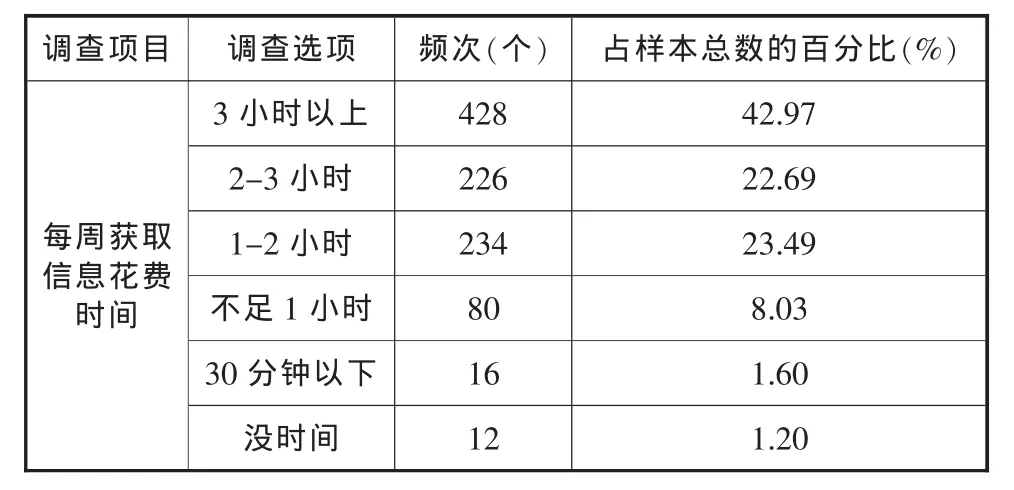

(4)花费的信息获取时间状况(见表4):随着人类社会进入到信息社会,信息资源在生活中扮演越来越重要的地位,花在获取信息资源的时间也相应地增加。10岁以下的未成年人和老年人用于获取信息的时间较多,近半数每周花费3小时以上。2/3研究生学历的调查对象每周花3小时以上用于信息获取,而小学和初中学历分别为40%和36%。全职太太或丈夫用于信息获取的时间最多,之后是全职就业、失业,创业用于获取信息的时间最少。月收入5000元以上高收入群体用于获取信息的时间最多,有52.3%每周多于3个小时;500以下和500~1000元分别为37.8%和35.2%。

表4 调查对象每周获取信息花费时间

(5)信息获取目的状况(见表5):从获取信息的目的来看,调查对象获取信息具有较强的目的性。未成年人认为“增加新知识、新见闻,积累谈资”和“为学习和工作寻找资料”是获取信息的主要目的;老年人则认为是“了解最新的时事动态”和“增加新知识、新见闻,积累谈资”。小学和研究生学历群体获取信息是为了“为学习和工作寻找资料”和“增加新知识、新见闻,积累谈资”;初中和高中学历群体是为了“增加新知识、新见闻,积累谈资”和“消遣娱乐,舒缓压力”。随着学历的提高,选择“解决工作或生活问题”和“消遣娱乐,舒缓压力”的比例随之增高,选择“了解最新的时事动态”和“为学习和工作寻找资料”的比例也有增高的趋势。退休、失业、自己创业、打零工群体都将“增加新知识、新见闻,积累谈资”、“了解最新的时事动态”作为获取信息的主要目的。随着收入的提高,将获取的信息用于“改善生活,增加收入”的比例随之提高,将获取的信息用于“消遣娱乐,舒缓压力”的比例有随之提高的趋势。

表5 获取信息的主要目的

(6)信息需求满足情况:在信息需求满足方面,大部分(83.13%)调查对象的信息需求基本上能得到满足,但只有11.38%能够完全得到满足,“很难得到”或者“不能得到”的情况较少。10岁以下的未成年人满足感最高,而由于生理、获取手段等方面原因,老年人满足感最低。研究生学历群体满足感最高,其次为小学学历群体。失业和退休人员满足感较高。月收入500~1000元者满足感最高,月收入5000元以上者满足感最低。

(7)信息获取障碍状况(见表6):随着信息爆炸式的增长、信息传播和通讯技术的飞速发展、获取信息的渠道和手段的增多,使人们在享受获取信息丰富和便利的同时,也产生了一定的负面影响和困扰,对个人信息素养和信息技能的要求也越来越高,增加了准确获取信息资源的难度(见表6)。

表6 获取信息的障碍

10岁以下的未成人、50岁以上的中老年人将“技术更新太快,难以掌握”视为最大障碍,10~49岁群体则是“信息海量,可靠性降低”。可见,年龄是掌握新的信息获取渠道和技术的障碍,儿童和中老年人在学习和掌握新技术获取信息方面处于相对劣势地位,成年人虽然信息渠道和技术存在的障碍较少,但是由于获取到信息量更大,对其利用信息资源也造成一定的困难。

小学学历群体获取信息的最大障碍是成本问题,初中学历群体是技术问题,高中、大学、研究生学历群体是信息量问题;随着学历的提高,将信息量问题视为障碍的比例也随之提高。退休人员将技术和渠道问题视为主要障碍;打零工、失业群体则认为是成本和信息量问题。月收入500元以下、2001~5000元、5000元以上群体将信息量和渠道问题视为主要障碍,月收入1001~2000元、500~1000元群体认为是成本和信息量问题。

(8)信息资源对物质生活和精神需求的影响情况:24.2%的调查对象认为获取到的信息对生活质量和收入水平有很大促进作用;43.1%表示促进很小;21.3%认为基本没有影响。绝大多数调查对象认为,获取到的信息对精神和个人素养的提高有影响,半数认为促进作用很大,40.4%认为影响很小。由此可见,调查对象更多地将获取到的信息用于改善个人精神生活方面,而改善个人物质生活方面并不是获取信息的主要原因和动力。

30~39岁和20~29岁群体认为对个人物质生活、精神生活以及个人素养的提高有很大促进作用的比例分别位于第一位和第二位。研究生学历人员认为对个人物质生活、精神生活以及个人素养的提高方面有很大促进作用的比例高于其它学历人员。月收入5000以上的群体认为对个人物质生活有很大促进作用的比例最高;随着收入的增加,认为获取到的信息对精神需求和个人素养的提高有“很大影响”的比例随之增加。2.2.3弱势群体对图书馆服务利用情况

(1)对图书馆设施的利用频率:调查对象对图书馆的利用频率多数都有相对固定习惯。一般以周为单位,有68.1%的每周至少一次,18.9%的每天都利用图书馆。老年人的利用频率最高,其次为20~29岁群体,而其他年龄段由于学习和工作的原因,利用频率相对较低。大学学历群体利用频率最高,研究生学历群体利用频率最低。失业和退休群体利用频率相对较高,全职就业和创业的群体利用频率相对较低。月收入1001~2000元的群体利用频率相对较高,5000元以上的群体利用频率相对较低。

(2)经常使用的图书馆服务项目(见表7):调查对象对图书馆的使用仍以传统服务为主,在阅览室(自习室)学习、借书、读报刊占据前三位,使用电脑和网络也成为重要选择。39岁以下群体经常使用的服务是在阅览室学习和借书,40~59岁群体是读报刊和借书,老年人是在阅览室学习和读报刊。随着学历的提高,对查用数字资源(如数据库)、设备设施或空间的利用、借DVD或VCD的比例随之提高。全职就业、全职太太或丈夫、退休、打零工、失业、创业的调查对象经常使用的服务均为借书、在阅览室学习、读报刊;学生经常使用的服务为借书、在阅览室学习、使用电脑和网络(见表7)。

表7 调查对象经常使用图书馆服务项

(3)到图书馆寻找的信息类别(见表8):超过半数的调查对象到图书馆是寻找学习资料,日常生活信息、健康和医疗信息排在二、三位。39岁以下群体主要寻找学习资料,40岁以上群体主要寻找健康和医疗信息;随着人们在不断年龄阶段社会角色和学习任务的不同,寻找学习资料的比例随着年龄的增长而降低;人们到40岁以后,关于自身健康和保健意识的更强,寻找健康和医疗信息的比例随着年龄的增长而增长。随着学历的提高,其寻找与工作相关信息的比例随之提高,寻找权威信息的比例有随之提高的趋势。收入500元以下、500~1000元群体获得学习资料和日常生活信息,5000元以上群体获得学习资料和健康和医疗信息;随着收入的提高,人们更加注意借助公共设施为工作服务,通过图书馆获取与工作相关信息的比例随之提高。

2.2.4 弱势群体对图书馆服务认知情况

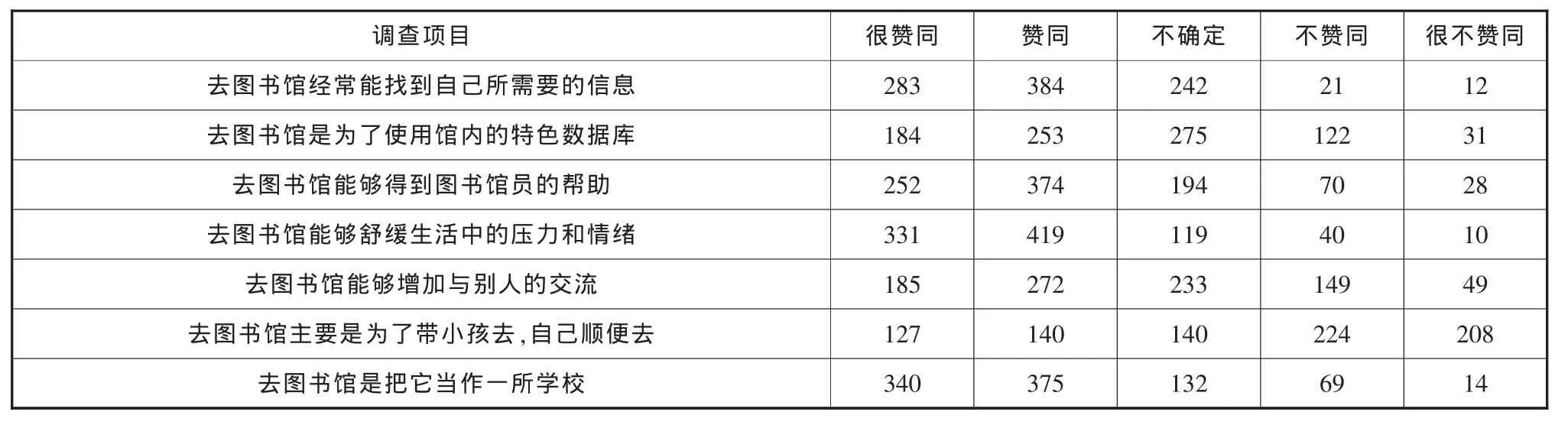

(1)对图书馆的认知(见表9):该部分调查共有7道问题,具体分析呈现如下:①70.8%去图书馆能经常找到所需信息,3.5%不能找到,25.7不确定。小学学历、全职太太或丈夫、收入2001~5000元群体能够找到的比例相对较高,大学学历、失业、收入5000元以上的群体比例相对较低。②50.5%去图书馆是为了使用特色数据库,17.7%选择不是,31.8%不确定。10岁或更小、研究生学历、全职太太或丈夫、收入500~1000元人员使用比例相对较高,10~19岁、小学学历、打零工、收入500元以下人员使用比例相对较低。③68.2%去图书馆能够得到馆员帮助,10.7%不能得到帮助,21.1%不确定。小学学历、退休、月收入500~1000元人员得到帮助的比例相对较高,研究生学历、学生、收入5000以上人员的比例相对较低。④81.6%去图书馆能够舒缓生活中的压力和情绪,5.4%不能,12.9%不确定。60岁以上、小学学历、退休、收入1001~2000元群体舒缓生活中的压力和情绪的比例相对较高,20~29岁、研究生学历、失业、收入500以下人员的比例相对较低。⑤51.5%的人员去图书馆能够增加与别人的交流,22.2%不能,26.2%不确定。10岁或更小、60岁以上、小学学历、退休、收入500~1000元者增加与别人的交流的比例相对较高,20~29 岁、研究生学历、失业、收入 2001~5000 元的群体比例相对较低。⑥31.8%的人去图书馆是带孩子,自己是顺便去;51.5%主要是自己去;16.7%不确定。小学学历、全职太太或丈夫、收入500~1000元人员去图书馆是带小孩去,自己顺便去的比例相对较高;研究生学历、学生、收入500以下人员的比例相对较低。⑦76.9%的人把图书馆当作一所学校,8.9%不是,14.2%不确定。60岁以上、小学学历、退休、收入2001~5000元者把图书馆当作学校的比例相对较高,10~29岁、研究生学历、打零工、收入500以下者的比例相对较低。

表8 调查对象到图书馆寻找的信息

(2)不使用图书馆的原因

从调查结果看,不使用图书馆的主要原因是时间因素。49岁以下者不使用图书馆主要原因是时间,50~59岁者是距离,60岁以上者是生理问题;由于生理原因不使用图书馆的比例随着年龄的增加而提高。因为距离原因不利用图书馆的比例,随着收入的增加有而提高的趋势,但收入超过5000元的高收入群体,其支付交通费的能力较强(如有私家车、打车等),受距离因素有所减小。

(3)解决利用图书馆时遇到困难的方法(见表10):由于图书馆工作人员在专业知识和技能等方面存在的优势,因此成为遇到困难时首先求助的对象。选择上网求助的比例随着年龄的提高而降低。全职太太或老公遇到困难的解决渠道更少,求助馆员的比例最高,之后是求助熟人,如果还没解决就直接放弃;学生求助馆员的比例最低,而求助其他读者和上网求助的比例最高。创业、全职就业、退休的放弃比例相对较低。收入500元以下者上网求助和放弃的比例最高,5000元以上收入者询问其他读者和求助熟人的比例最高。

表10 调查对象如何解决使用图书馆时遇到的困难

(4)图书馆存在的不足(见表11):图书馆存在的首要不足是“资源老、更新慢”,其次是图书馆数量少、离家远。未成年人和老年人认为“图书馆数量少,离家太远”是存在的首要问题。小学、大学、研究生学历人员认为图书馆存在的最大不足是“资源老,更新慢”,初中、高中学历人员认为是“图书馆数量少,离家太远”。收入500~1000元人员认为是“资源老,更新慢”;500元以下收入人员认为是“馆员少,服务意识差。

表9 调查对象对图书馆的认知

表11 调查对象认为图书馆存在的不足

(5)图书馆改进的措施(见表12):大多数调查对象认为改进图书馆服务,政府应该更多地负起责任,增加资金和相关资源的投入。认为通过“政府重视,增加投入”改进图书馆不足的比例有随着年龄的增加而提高的趋势。随着学历的提高,认为图书馆改进应通过“政府重视,增加投入”、“社会和个人积极参与”的比例也随之提高。收入500元以下者认为应“图书馆自己改进”,收入2001~5000元者认为应“政府重视,增加投入”;收入5000元以上者认为应“社会和个人积极参与”以及“媒体加大宣传”。

表12 调查对象认为图书馆改进的方面

2.3 调查结论

(1)弱势群体信息获取权益无法得到有效保障,信息满足感不高,生活品质受到影响。大多数人都认为获取的信息对他们的精神生活有很大的促进作用,对物质生活的提升也有一定帮助。低收入人群对时事政治、经济财经、健康保健等类别的公共信息关注度较低,对求职就业类信息关注度较高,获取到的信息很少用于“了解最新的时事动态”、“改善生活,增加收入”,很难将信息转化为收入。本次调查中,收入500元以下的群体只有8.3%获取信息是为了改善生活,而收入5000元以上的比例为21.1%。打零工和失业群体获取信息更多地抱着改善生活的目的,更关注求职就业类的信息,看电视的时间较少,阅读率低(包括图书、报纸和杂志)。同时,人们逐渐认识到信息和知识的缺乏将会对个人经济收入、社会地位、人际关系、身体健康等方面带来一定的负面影响。低收入人群认为很难通过获取到的信息提高生活品质、提升个人物质生活、精神生活以及个人素养。

随着人们信息意识的不断增强,信息和知识在学习、工作、生活中的重要作用不断显现,人们将信息和知识水平视为影响生活的重要因素之一,因此用于获取信息的时间也逐渐增多。但是,由于经济收入、受教育程度、信息技能等方面劣势,弱势群体信息获取行为受到信息成本、网络技术、社会环境等因素的影响,致使在信息获取方面存在一些障碍。例如,10岁以下的未成年人和老年人均将“技术更新太快,难以掌握”视为获取信息的最大障碍,虽然近半数花费3小时以上的时间用于获取信息,但是结果并不令人满意,老年人信息获取的满足感最低。失业群体获取信息不仅存在经济(金钱)方面的障碍,而且还存在技术(信息海量、无法准确获取需要信息)方面的障碍。

(2)弱势群体对图书馆认知度较低,不能完全满足信息获取需求。目前,随着图书馆业务的不断拓展,图书馆的服务也不仅仅局限在传统图书馆服务方面,一些特色服务也逐渐受到读者青睐,成为满足公众信息需求的重要渠道。但是,由于弱势群体由于受到生理、经济、技能、观念等方面的影响,致使他们对图书馆的认知程度较低,停留在传统服务方面,不能有效地通过图书馆满足信息获取的需求,信息获取权益得不到有效保障。

本次调查中,10岁以下的未成年人和老年人不能有效使用图书馆的光盘、设备设施或空间、数字资源和信息咨询等服务项目;同时,未成年人很少能通过图书馆获得具有权威性的、公民权利的、与工作相关的、关于本地情况等方面信息,也较少利用图书馆的特色数据库。月收入500元以下的低收入人群不能较好地使用图书馆的特色数据库,也不能较好地舒缓生活中的压力和情绪,对把图书馆作为社会学校的认知度低,不能充分利用图书馆进行社会学习,遇到困难更多的是上网求助和放弃。失业人员不仅会遇到经济上的困难,同时还有可能承担着巨大的心理压力,出现不愿与他人交往、自卑、敏感等心理现象。本次调查中失业人员不能经常通过图书馆找到自己所需要的信息,不关注权利保障和生活方面的信息;不愿参加读者活动、讲座等服务项目,也不能增加与别人的交流,舒缓生活中的压力和情绪。但是,可以看到,由于我国“空巢”老人的增多,很多老年人生活孤独、精神寂寞,去图书馆能够增加与别人的交流,舒缓生活中压力和情绪,而且能够把图书馆当作一所学校来充实晚年生活,实现老有所为、老有所乐。

(3)图书馆应提升服务质量,改进服务模式,更好地保障弱势群体的信息获取权益。图书馆作为保障公众信息权利的制度安排,是公众(特别是弱势群体)获取(公共)信息资源重要的,甚至是唯一的、可承受的渠道,其服务质量将会对弱势群体的信息获取效率以及信息权益的实现程度产生举足轻重的影响。图书馆在满足大众服务的同时,应该关注残疾人、未成年人、老年人、失业等弱势群体的信息需求,根据他们对图书馆的评价,改进服务模式,为他们提供更具有针对性的服务。

本次调查中,收入500元以下的低收入群体使用图书馆比较在意环境(噪音、采光、空间等)、工作人员服务等方面的满意度,认为图书馆存在的不足主要是“馆员少,服务意识差”,要求“图书馆自己改进”。10岁以下的未成年人对图书馆环境方面的满意度最高,老年人满意度最低。此外,由于收入等原因,图书馆是低收入群体使用电脑、获得网络信息资源的重要途径,因此受到图书馆每次利用电脑的时间限制的影响较大。失业人员对电脑软件、网速满意度低。

3 图书馆保障弱势群体信息权益的改进对策

3.1 以图书馆为基础推进公共文化服务体系建设

从宏观层面来看,国家需要建立起完善的、覆盖全社会、面向所有人群的公共文化服务体系,使公众的文化信息需求得到基本满足,提升人民的幸福指数。图书馆作为公共文化服务体系的重要组成部分,其固有的公共物品性质与公共发展目标要求其责无旁贷地担当起保障公众文化获取权益的责任,承载起提供普遍均等、惠及全民的公共文化服务的神圣使命。然而,需要注意的是,公共文化服务均等化不是服务平均化,而是体现公民的机会均等和基本权利均等,从而使弱势群体的公共信息获取权益得到有效保障,使其同样能够享受到基本的公共文化服务。这就要求政府、社会以及图书馆对弱势群体加以适当的政策倾斜,对其开展“信息扶贫”,使弱势群体享受到“文化低保”,最终体现社会的公平和正义;加强信息基础设施的投入和建设力度,提升信息技术水平,重视网络信息资源建设,从而减小地理环境和经济发展水平因素对公共信息获取的制约;对于农村和偏远地区的弱势群体,应构建起以县级图书馆为总馆、乡镇图书馆为分馆、村图书室或农家书屋为基层站点的“总馆+分馆+站点”三级公共文化服务体系,从而实现公共文化的普遍均等、惠及全民。此外,图书馆公共信息的服务方式不仅限于各类信息资源的合理保存和无偿提供,还应拓展至公共文化休闲、阅读推广活动等内容;同时,应注重与教育、科研等系统的合作共建,形成合力,共同促进公共文化的建设。因此,我国图书馆应借鉴国内外有效的公共文化服务方式,根据我国现有基层公共文化服务状况,设计符合公众需求、结构合理、实用高效的公共文化服务方式,从而进一步保障各族群众基本文化权益。在这样的理论支撑与实践条件下,还必须依托乡镇(街道)文化站、村(社区)文化室完善图书馆服务网点,形成覆盖城乡、惠及全民的公共图书馆设施网络,推进流动设施建设,建立起灵活机动的流动服务网络,推动图书馆服务进一步向基层延伸。

3.2 为弱势群体提供具有针对性、差别性、高效性和可操作性的公共信息服务

(1)老年人。第一,在图书馆设施和设备方面,可设立专门的老年阅览室或者老年阅读区,提供大字书、放大镜、老花镜、有声读物、视听设备等方便老年人阅读的设备。第二,在课程和培训方面,可根据老年人对医疗保健方面信息需求强的特点,开设医疗保健、营养健康、常见慢性疾病的预防和治疗以及医疗机构相关信息等内容的课程和讲座。第三,在延伸服务方面,图书馆可与社区、老年大学、老年公寓、养老院等机构合作,建立老年人图书馆或图书室,把图书馆办到老年人身边,供其就近接受服务,满足信息需求。

(2)残疾人。第一,完善图书馆残疾人专用设备设施建设。加大无障碍设施的建设力度,如设立无障碍通道、残疾人专用卫生间、盲人试听设备等;开辟残疾人专用阅览空间,如盲人阅览室;提供便于残疾人使用的设备,如助听设备、图文电话、带字幕的视频播放设备等。第二,开展就业指导和信息提供服务,满足残疾人的信息需求,帮助残疾人重新走入社会。例如,黑龙江省图书馆免费为盲人、聋哑人等残疾人群体开展电脑培训、手语培训、俄语培训、葫芦丝学习班等,提高残疾人的信息技能和素养。第三,采取流动图书馆、电话咨询、送书上门、为盲人提供面对面朗读服务、网络辅导等方式,开展面向残疾人的图书馆延伸服务,扩大图书馆服务范围,延伸图书馆服务触角。例如,天津市河东区图书馆开展为残疾人送书上门服务,方便残疾人阅读,受到广大残疾人读者的欢迎和好评。

(3)农民工。图书馆要降低“准入门槛”,减少城市低收入者和农民工使用图书馆的成本(如免收图书押金),激发其利用图书馆的热情。例如,图书馆可在工地设立务工者的文化家园——工人阅览室和基层服务点,为农民工们提供内容涉及政治、经济、法律、文学、实用技术及娱乐等领域的图书、期刊报纸,定期提供各种信息咨询服务(如职业技能培训或讲座,法律、政策、就业、医疗等实用信息的咨询服务)。此外,图书馆还可为城市流动人口、农民工等群体提供图书馆流动车服务。例如,黑龙江省图书馆向建设地铁工程的农民工捐赠图书,为其放映公益电影;哈尔滨市图书馆建立了汽车流动图书馆,为城市偏远地区、驻军和监狱中的服刑人员定期提供信息服务。

(4)未成年人。首先,图书馆应将重点放在未成年人的信息素质教育和信息能力培养上,特别是网络信息利用能力和信息道德的培养,从而保障他们能够获得健康、安全的信息资源。图书馆可为未成年人设置专门的信息获取绿色通道,提供绿色网络内容与文化产品信息,如各种绿色网站尤其是绿色少儿网站的全部内容(包括网站频道内容、网站栏目内容及以网络为载体的其他绿色产品的相关信息);提供绿色上网场所,如经国家相关机构认证、批准设立的专供少儿上网的场所、少儿图书馆、公共图书馆中的未成年人电子阅览室等;安装绿色上网软件,屏蔽黄色信息、暴力信息等,将健康、有益于其成长的信息资源直接呈现给他们。此外,还应注重辅导未成年人检索与利用图书馆电子资源,提高其信息识别思维与能力;加强未成年人安全知识提供力度,增强未成年人安全意识和面对突发事件时的自我保护措施。

3.3 以数字资源服务方式弥合图书馆建设和使用差距

3.3.1 构建公共数字文化服务体系

目前我国图书馆服务是以本馆纸质资源为主的阵地服务,但由于读者受地域范围、时间、交通、生理等因素的影响,接受公共文化服务范围与数量受到一定限制。随着文化部全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室改造工程的推进与实施,以数字资源形式存在公共文化服务,不仅服务量有效增加,限制逐渐缩小,而且时效性增强,半径有效扩大,受益群体日益增多。随着我国新型城镇化进程的加快,应加大各级行政区划尤其是小城镇和农村的公共数字文化服务体系的建设力度,全面提升公共文化服务的能力和水平,创新文化发展体制机制,增强文化发展活力与动力,把握信息技术时代的文化发展主导权。2011年发布的《文化部、财政部关于进一步加强公共数字文化建设的指导意见》明确提出了加强公共数字文化建设的具体举措。据此,公共数字文化服务体系应以全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室改造工程的建设为平台,依托图书馆丰富的数字资源,运用云计算、物联网、大数据等高新技术,构建全方位、一体化的公共数字文化服务体系。具体到组织实施方式,构建完善的公共数字文化服务体系,一方面要充分发挥数字图书馆的资源优势,建设多点认证VPN专网,充分发挥数字图书馆的资源优势,拓宽公众资源获取渠道;另一方面,要全面加强公共数字文化的制度体系、网络体系、资源体系、管理体系和服务体系建设,创新公共数字文化服务机制,继续推进少数民族地区地方特色数字资源建设。此外,还应运用多种公共文化资源服务方式,提升公共数字文化供给能力,延伸图书馆服务触角,使公共文化服务惠及城乡居民。

3.3.2 加大数字资源开发与建设力度

公共图书馆通过免费提供基本信息服务帮助弱势群体,使其能够获得有助于自身发展的信息资源,从而促进社会的安定、和谐与健康发展。所以在公共图书馆数字资源建设与服务的实践中,应根据保障信息公平以及消除“数字鸿沟”的指导思想,以为公众提供平等服务、为弱势群体服务为目标,建设能够惠及大多数民众尤其是文化程度不高、信息素养不高、经济条件不好的弱势群体的数字资源体系,消除弱势群体获取公共信息的环境、经济和社会等障碍。目前,公共图书馆的数字资源建设主要涵盖商业数据库、自建数据库、网上免费链接三种类型。商业数据库种类繁多,应主要购买学术类文献数据库以及部分对学术研究有用的社会、经济、法律等领域的事实数据库;自建地方特色数据库要本着满足社会发展需要的原则,从本地区社会、政治、经济、文化、科技等的发展趋势综合考虑,建设具有本地特色、与本地区发展相适应的数字资源,以资源的独特性吸引人们利用图书馆;网上免费链接资源的搜索与提供非常重要,尤其要注意免费链接资源的真实性、可靠性、安全性、长期性。此外,由于图书馆经费有限,购买商业数据库的能力较为薄弱,但是可以寻求国家政策上的支持,如依托全国文化信息资源共享工程建设相关政策,结合本省的实际情况,加大力度建设表现形式多样、视音频内容丰富、地方特征鲜明的各类特色文化信息资源数据库。

3.3.3 开发数字资源管理与使用平台

数字资源建设是保障弱势群体公共信息获取权益的基础,建设开发统一的数字资源管理与使用平台是真正实现资源共享、使基层群众尤其是弱势群体享受到普遍均等的数字资源服务的关键。为了消除地理、经济、社会等因素导致的“数字鸿沟”、加大弱势群体对数字资源的共享与利用,图书馆一方面要整合各类数字资源,构建统一、高效的在线检索平台;另一方面,要进行数字资源的深层次标引与加工,实现数字资源使用平台的深度链接、指引功能。如此,公众可以实现图书馆数字资源的远程访问,既保障了公众无障碍地享用图书馆资源的浏览和检索服务,减少了使用图书馆资源的阻碍,降低获取成本;又能够及时、充分、深度利地用图书馆资源,提升图书馆特色资源服务的效益。

[1] Cutrona.C.E,Russel,l D.Type of social support and specific stress:Toward a theory of optimal matching[A].Social support An interactional view[C].New York:Wiley,1990.

[2] 李昭醇.公共图书馆为弱势群体服务的思考[J].图书馆论坛,2002,(5):56-60.

[3] ALA.Core Values of Librarianship[EB/OL].[2014-05-15].http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/oif/statementspols/corevaluesstatement/corevalues.cfm.

[4] 联合国教科文组织.公共图书馆宣言[EB/OL].[2014-05-15].http://www.chnlib.com/Tsgdt/311.html.

[5] LISU.Digest of statistics,2006[EB/OL].[2014-05-13].http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/downloads/Digest06.pdf.

[6] 于良芝,许晓霞,张广钦.公共图书馆基本原理[M].北京:北京师范大学出版社,2012:124.

[7] SEI-CHING J.SIN,KUN-SUN KIM.Use and non-use of public libraries in the information age:a logistic regression analysis of household characteristics and library services variables[J].Library and Information Research,2008,30(3):207-215.

[8] 河东区:区图书馆为残疾人送书上门[EB/OL].[2014-05-15].http://www.tj.xinhuanet.com/misc/2006-07/21/co ntent_7580696.htm.

[9] 王素芳.我国城市弱势群体信息获取问题初探[J].图书情报工作,2004,(1):34-36.

[10] 范并思.基层公共图书馆数字资源建设:理念、原则与方案[J].图书馆论坛,2005,(6):190-195.

[11] 袁红军.省级公共图书馆特色资源建设与服务调查研究[J].新世纪图书馆,2013,(10):48-51.