城郊居民养老现状调查研究——以烟台市为例

2014-12-02邹宜珺李梅芳

■邹宜珺 李梅芳

自我国2001年正式步入老龄化社会,到2011年第六次人口普查,65岁以上的老年人口比例已达9.1%,老年人口数量以每年3%以上的速度递增,然而,我国老龄化是在“未富先老”问题显现,问题棘手,而城郊老年人的养老问题处于更为尴尬紧迫的局面。

随着经济的发展,城市化的推进,城市用地的征占更为普遍,原有的农村居民失去了赖以生存的土地,以土地为基础家庭养老模式被弱化,而又缺乏城市居民较为完善的社会保障制度支撑,传统家庭养老思想受到社区养老观念冲击,但其又没有条件融入社区,陷入两难困境。据统计,近年来,我国完全失去土地或部分失去土地的农民高达4000-5000万人,同时每年还要新增大约200多万人。无地,无业,无保障的城郊农民逐渐增多,城郊养老在家庭养老土地养老的道路上走到了死胡同,目前对于城市养老农村养老研究不断增多,城郊养老更需受到关注。在这种大背景下,本文对当前烟台市城郊地区(烟台高新区及牟平区)的养老现状及城郊居民养老认知进行了调查分析,以初步探讨在此形势下城郊养老问题的前进方向。

研究对象

此次调查对象为烟台高新区和牟平区常住居民和部分外来常住打工者。采用分层随机抽样的方法,对牟平区、高新区按3∶1分层抽样,从两个区内分别随机抽取个体填写调查问卷,以样本结果估计总体。发放问卷共400份,回收问卷391份,回收率97.75%。有效问卷389份,有效率99.49%。

城郊居民养老现状分析

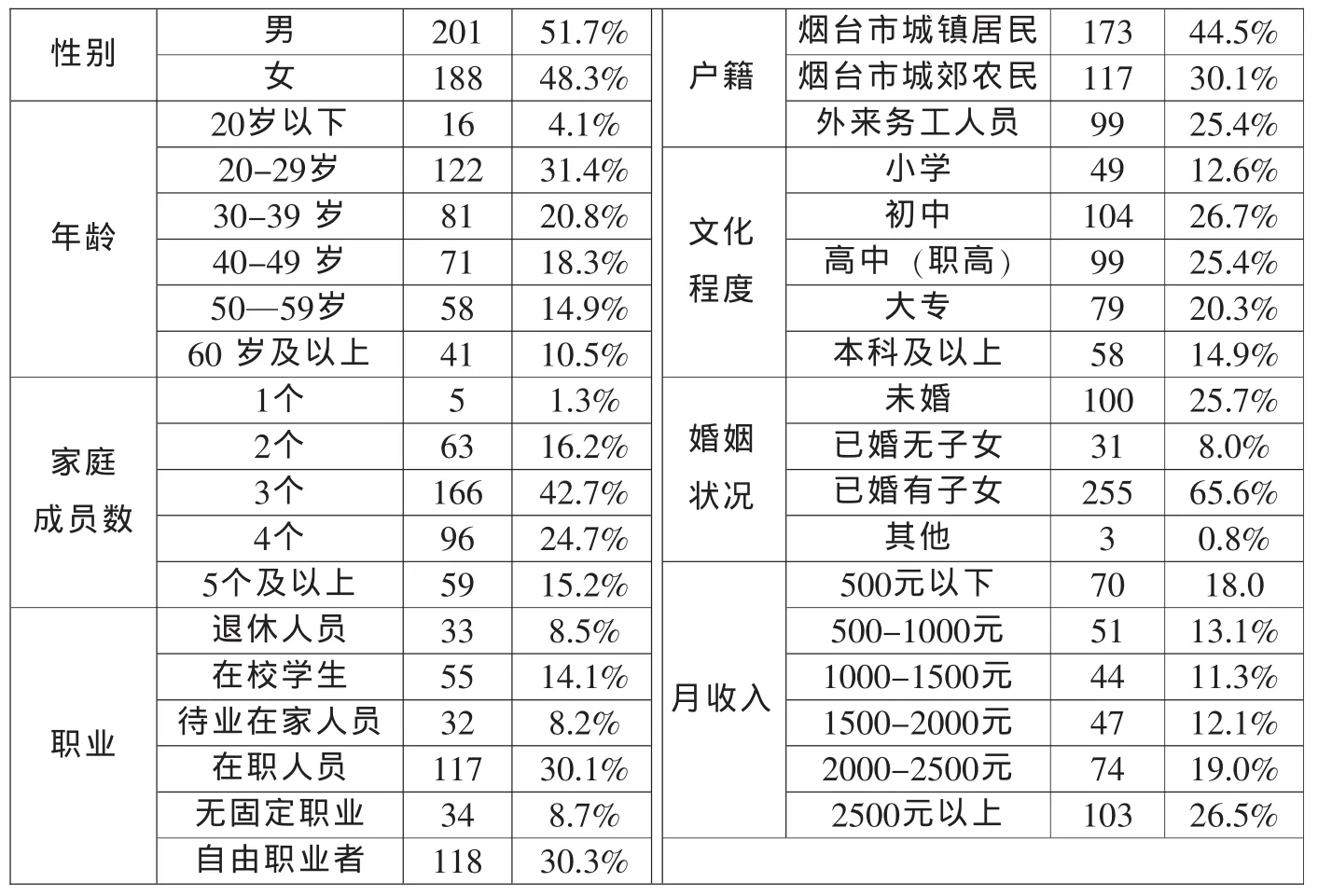

(一)被调查者的基本情况

被调查者主要为烟台高新区和牟平区常住居民和部分外来常住打工者。将被调查者基本情况进行了汇总,见表1所示。

(二)养老金的积累

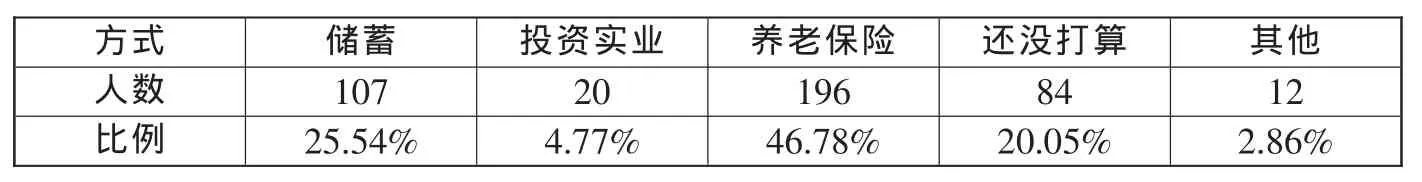

1.养老金储蓄方式选择的基本情况

我们对于被调查对象积累养老金方式的选择进行统计汇总,结果如表2所示。从表2可以看出,大部分受访者选择通过养老保险的方式积累养老金,其次便是储蓄的方式,同时超过1/5的受访者表示还未开始对养老资金进行积累。

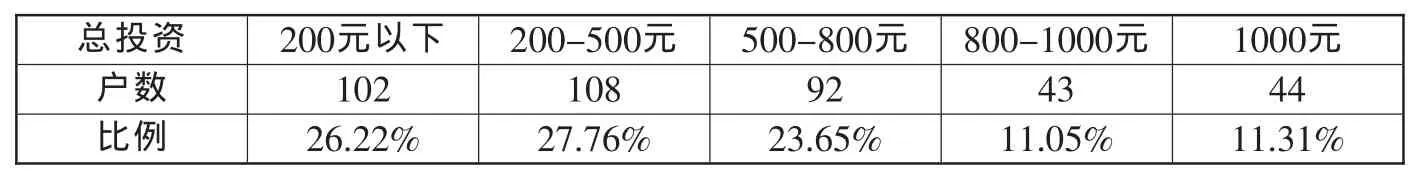

2.养老投资的基本情况

我们对被调查对象家庭每月用于养老方面的总投资进行分组,结果见表3所示。由表3可以看出,大多数被访者每月用于养老的投资集中在0-800元,500元以下占半数以上,城郊居民及外来务工人员对养老投资并不多。

(三)养老总投资的影响因素分析

1.养老总投资与月收入的关系研究

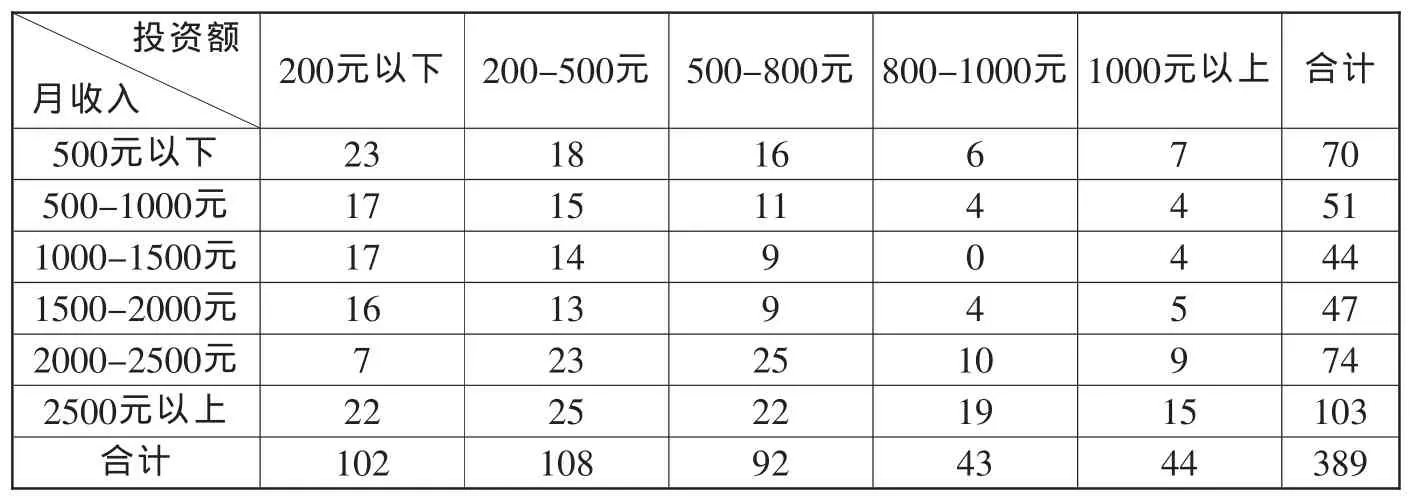

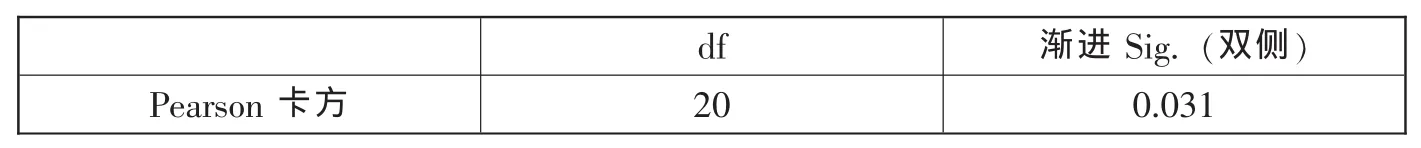

养老投资作为家庭支出中的重要部分,其数额可能与家庭收入多少有直接关系(见表4),于是就此对两者关系进行卡方独立性检验。提出原假设:被调查者家庭每月用于养老方面的总投资与月收入存在正相关关系。从表5可以看出Pearson卡方的P值小于0.05,为0.031。则推翻原假设,即被调查者收入与每月养老方面投资不独立,且收入越多相应每月养老投资越多。

2.养老总投资与户籍的关系研究

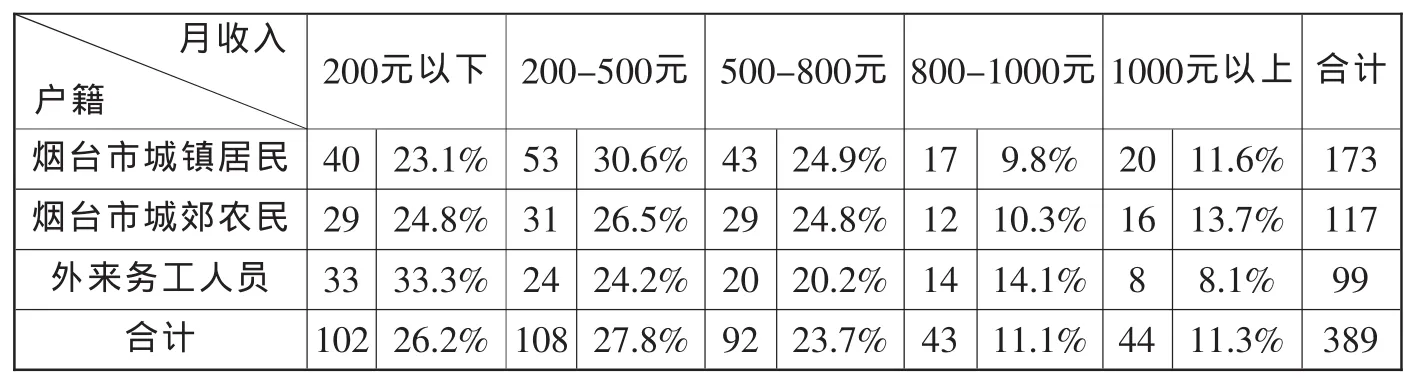

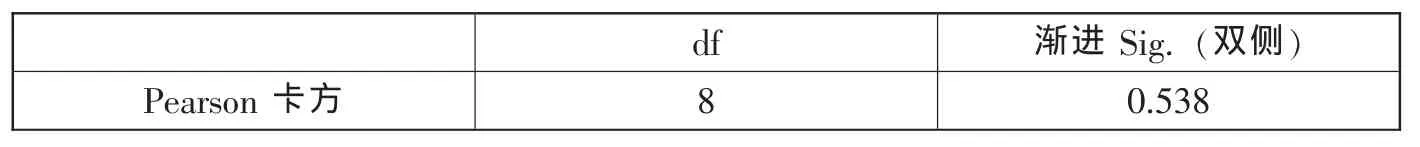

我们对不同户籍者家庭每月用于养老方面的总投资进行比较。根据表6可知,不同户籍的人口由于面临的经济问题不同,文化程度,生活背景均有一定差异,城镇居民养老体系较为完善,城郊农民中很多面临土地保障的丧失,分析来看对于养老投资也应有一定区别。因此,对户籍与家庭月养老投资额进行卡方检验。提出以下假设:被调查者户籍与其家庭每月用于养老方面的总投资具有显著相关性。根据表7可看出,户籍与养老投资比较的P值为0.538大于0.05,则没有证据推翻原假设,即被调查者户籍与其家庭月养老投资数额无关。

3.养老总投资与不同文化程度的关系研究

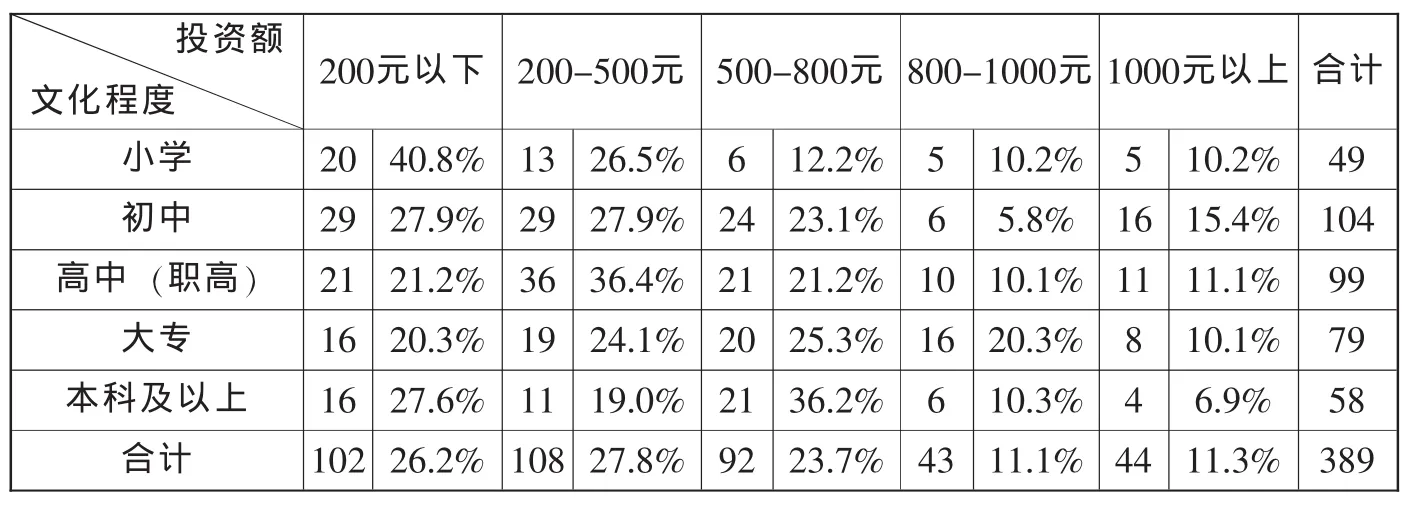

我们认为不同文化程度人口养老观念会有所不同,为此,从养老总投资与不同文化程度的关系角度进行分析。分析结果见表8所示。

由上表8可看出,大专学历者中有更大比例的人群养老投资在月投资800以上,相应高中(职高)学历者比例较初中学历者也要高,由此可以得出月养老投资额可能与文化程度有关。由此,我们进一步对被调查者文化程度与其每月养老投资关系进行检验,提出以下原假设:被调查者文化程度与其每月养老投资额无关。

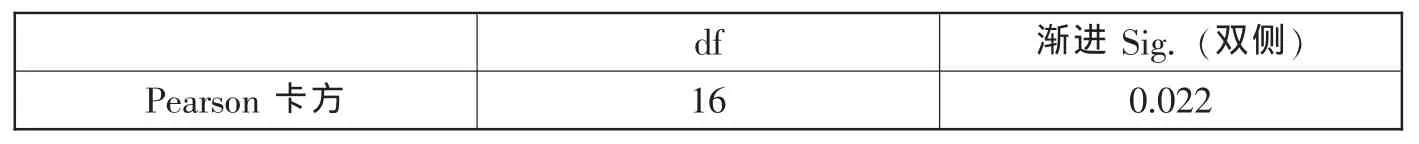

由表9可知,文化程度与月家庭养老投资总额的比较P值小于0.05,所以推翻原假设,即调查对象文化程度与月家庭养老投资总额有关。月家庭养老投资总额受文化程度影响。通过对比,学历越高相应养老投资越多。由于受访的大学及以上学历者多为在校学生还未工作,所以大专学历者投资相应较多。

表1 被调查者基本情况频数分布表

表2 被调查者积累养老金的方式

表3 被调查者家庭每月用于养老的总投资

表4 不同月收入者家庭每月用于养老方面的总投资比较

表5 月收入与家庭每月养老投资的卡方检验

表6 不同户籍者家庭每月用于养老方面总投资的比较

(四)现阶段养老方式选择

1.养老方式选择基本情况分析

(1)当前养老方式选择分布

在调查问卷中,我们对当前主流养老方式进行了汇总,并对受访者或其父母的养老方式情况进行汇总,结果如表10所示。

根据表10,传统的家庭养老模式在城郊居民养老方式中占主导地位,其次是自我储蓄养老,而现代的养老方式,社区居家及社会机构养老比重少。自我储蓄养老随着老年人年龄增长,经济能力下降及经济形势的变化会受到巨大冲击,这种养老方式需政府及时引导避免资金大量贬值管理不善使得老年人无钱养老。

(2)是否与父母共同居住

我们对被调查者当前与父母共同居住情况进行了调查,结果汇总如表11所示。

由表11可知,大部分受访城郊居民及外来打工者仍与父母共同居住,在不与父母共同居住的人群中,极少部分受访者表示以后打算与父母居住。可以看出,以父母同子女共同居住为特征的家庭养老方式仍是主要倾向,发挥重要作用。

2.养老方式期望分析

(1)晚年是否同意与子女共同居住

为调查今后城郊居民养老方式走向,我们对被调查者晚年与子女居住倾向进行调查,结果如表12。

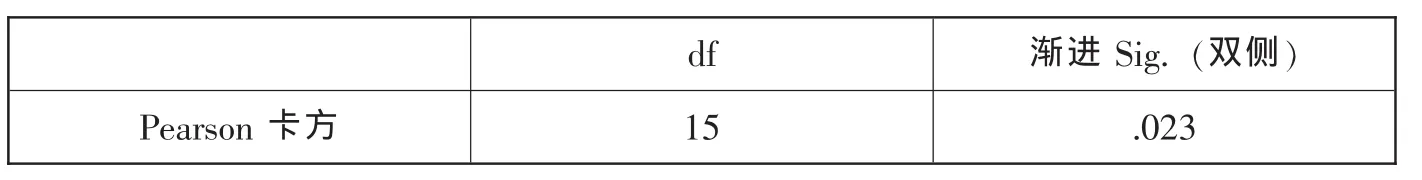

根据表12可知,被调查者大部分赞同晚年与父母共同居住。鉴于个体养老方式选择受个人生活经历影响较大,因此对被调查者晚年是否与子女共同居住与现阶段是否与父母(子女)居住进行卡方独立性检验。提出假设:被调查者晚年是否同意与子女共同居住与被调查者当前是否与父母(子女)共同居住相关。

根据表13,Pearson卡方值为0.023>0.01,所以不推翻原假设,被调查者当前是否与父母(子女)共同居住与被调查者未来自身选择无关。城郊后代养老方式选择受父母影响小,年轻一代养老模式的建立仍需根据现实发展情况决定,并已经发生较大变化。

(2)对于与父母(子女)共同居住看法

同时,我们对受访者对于与父母(子女)共同居住满意度进行了调查,结果如表14所示。从表14可以看出,大多数与父母(子女)共同居住的受访者中对于这样的生活持满意态度。家庭养老方式具有独特的强大的优势。

(3)最理想的养老方式

为了对城郊居民养老观念进行一定了解,并对于今后城郊养老模式的转变发展进行预测,我们对城郊居民理想的养老方式进行了调查。结果如表15。从表15中可以看出,家庭养老、社会机构养老是被调查者最理想的养老方式,目前逐步由家庭养老向社会养老模式的转型也符合这一特点。同时也提醒我们,家庭养老具有的独特优势使这种模式将持续存在并占有重要地位,机构养老及社区居家养老若想发展要力争在这些方面取得突破,以更好弥补家庭养老不足。

表7 户籍与家庭每月用于养老投资的卡方检验

表8 不同文化程度者家庭每月用于养老方面总投资的比较

表9 文化程度与家庭每月养老投资额的卡方检验

表10 被调查者(或其父母)养老方式表

表11 被调查者同父母共同居住情况

表12 被调查者晚年是否同意与子女共同居住

对于养老问题的认知

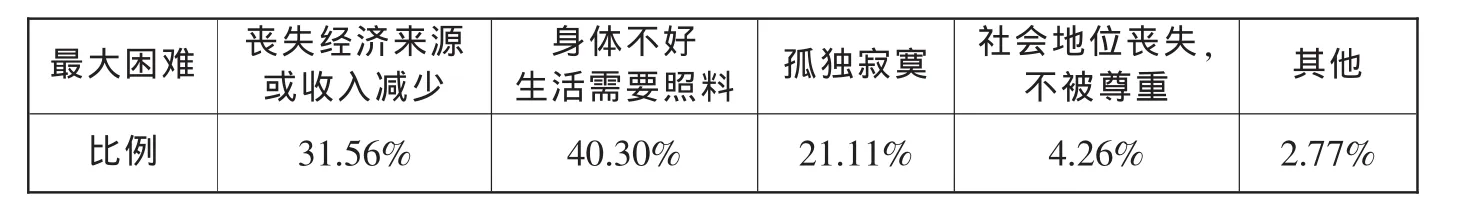

(一)您认为老人生活中的最大困难

我们对被调查者任务的老年人生活中最大的困难进行了统计,结果如表16。

由表16可知被调查者所认为的老人生活中面临的最大困难主要是身体不好生活需要照料和丧失经济来源或收入减少这两项。比较能代表烟台城郊居民及外来打工者对养老问题的担忧。解决老年人生活照料及资金支持是当务之急,也是众多养老机构改善服务以及政府完善养老机制的切入点。另外,超过1/5的被调查者选择了孤独寂寞,老人的精神慰藉问题也需给予充分关注,养老服务应更加多元和整体的关注老年人的生活。

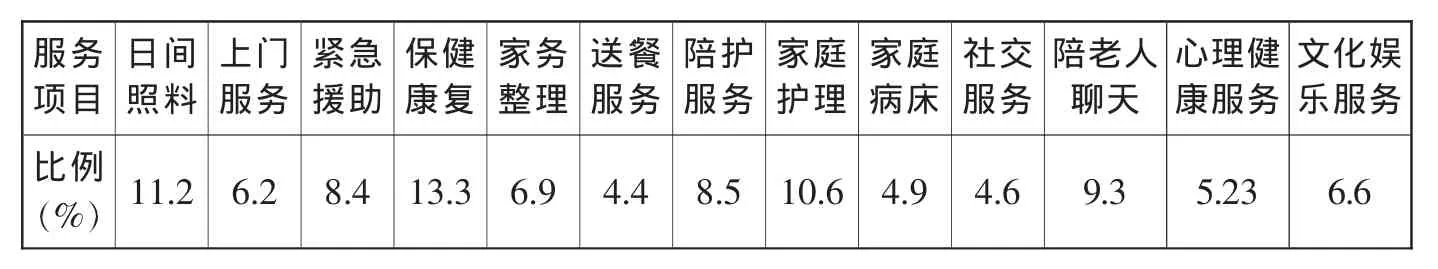

(二)您认为老年人最需要的服务项目

我们对老年人最需要的服务项目进行了统计,结果如表17所示。

由表17可以看出保健康复、日间照料、家庭护理、陪老人聊天依次是调查对象认为的老年人最需要的服务项目,与平时认知不同,对于老年人紧急时刻的救助排列靠后,日常的持续性的服务更受关注。政府及相关养老机构可根据大众养老需求对提供的服务进行调整,更好地满足养老需要。同时值得注意的是,陪老人聊天位居第四,对老年人精神方面的援助不可小视。

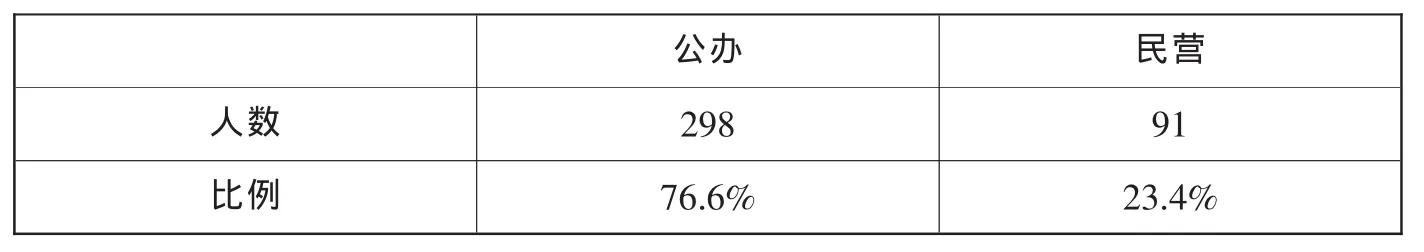

(三)什么性质养老机构的选择及其影响因素

为了探究居民对于养老机构性质的偏好及政府在建立养老机构中的责任我们对被调查者养老机构的选择进行了汇总。

结合表18及以上分析可以看出,公办养老机构相比民营更受欢迎,那么对于任何群体,无论收入高低,公办养老院更易被民众接受。因此,政府在建立养老机构方面作用不可小视,政府应承担起机构养老普及重任,政府的参与更符合民众利益诉求。

由表19可以看出,大部分人选择养老机构主要考虑服务质量,服务态度,绿化环境,服务价格,交通便利这五大因素,在今后养老机构建立完善中应着重考虑这些因素,鼓励更多人考虑并采用机构养老方式,促进养老方式选择向社会机构养老转变。而养老机构地处位置,郊区或者市区,以及品牌信誉并不太受关注。

研究结论及建议

(一)研究结论

在此次调查中,我们针对城郊居民养老现状的调查分析主要包括养老金积累,现阶段调查对象养老方式选择,养老方式期望分析以及城郊居民及外来打工者对于养老问题的认知等方面。通过调查我们基本可以得出城郊养老模式正在由家庭化养老向社会化养老转变的结论及以下内容:

1.烟台市城郊居民养老模式具有多层次,复杂化等特点

在工业化及城市化的极大推动下,城郊地区处在变革的经济发展阶段,形成了具有自身特点的城郊养老模式。它区别于有较完善保障体系支持的市区,也不同于以土地养老为支撑的传统农村。同时,城郊居民对现代化养老观念接受快且主动。政府应及时引导取适合其特有经济形势社会形势的养老措施,形成配套的养老制度给予保障。

表13 晚年同子女居住倾向与当前居住情况的卡方检验

表14 被调查者对于与父母(子女)共同居住满意度的调查

表15 被调查者理想的养老方式

表16 老人生活中最大困难认知调查

表17 老年人最需要的服务项目

表18 不同性质的养老机构的选择

2.养老保险参保率低,养老经济基础薄弱

经统计验证月家庭养老投资受教育程度,个人月收入影响,但由于城郊居民受教育程度普遍相对较低,经济基础较薄弱,对养老保险制度普遍缺乏信任,政府宣传及行政责任不到位等原因,在调查中,被调查者选择养老保险方式投资养老的仅为46.78%,比率较低,养老月投资额也大都集中在800元以下,全面推广参保的目标尚未达到。要丰富城郊居民养老方式,必须以经济发展人们收入提高为前提,并加大政府养老资金投入,保证宣传。

3.传统家庭养老方式仍占主导,理想养老方式有所松动

由调查可知,现阶段烟台城郊居民养老方式仍以家庭养老为主,自我储蓄养老位列其次。家庭养老仍将在很长一段时间内处于主导地位。但社区居家养老,社会机构养老等更具现代化的养老方式也逐渐被接受,养老方式变化的趋势顺应了向社会化养老过渡的潮流。同时,政府在机构养老中有更高的公信力,政府及相应社会机构应当抓住这一契机,让更多城郊居民主动了解并参与社区及机构养老,完善城郊社区服务,以对家庭养老方式提供有益补充。

(二)建议

1.建立面向城郊居民,符合城郊发展要求的养老保险体制

解决城郊居民养老问题的关键就是建立符合城郊需要,适合当地发展的养老保险体制。城郊地区仅仅搬用城市或是农村的养老保险体制,不现实也不适用。但是,要力争解决我国长期存在的城乡二元结构问题,必须力争使城郊居民市民化,让城郊居民享受到更为完善,先进的养老服务。

2.保障养老保险资金支持,来源广泛,专款专用

城郊地区大多面临城市化中失地农民生活难以保障的问题,养老保险体制作为安全网要提供足够的支持。政府应当在资金上给予一定倾斜,增大政府支付额度。城郊居民社会保障基金必须要及时、足额地划拨到当地财政部门的基金专户中。资金的使用和支付由当地的劳动和社会保障部门负责,实行收支两条线和财政专户管理,单独建账,专款专用,不得转借挪用,或截留挤占。

3.促进社会化养老发展,推动社区养老规模化、专业化、产业化

社区居家养老兼顾发展需要及现实需要,有助于实现城郊养老体系的社会化,规模化管理解决城郊甚至跨城乡的养老问题,实现城乡养老资源共享互补,推动养老质量的整体提升。政府应加强对社区养老服务及养老机构建设进行专业化、产业化引导,通过资金补助,技术支持,人才引进,完善行业规则及制度,加强监督等来推动其健康发展,弥补家庭养老不足。

表19 选择养老机构时最关心的因素

4.加强现代养老观念宣传,进行试点建设,逐步推广

政府应帮助城郊居民树立科学的养老意识,要坚持结合本地情况,以实践为先锋,抽调得力工作人员走村入户,深入群众,通过召开座谈会、动员会,谈心交流会等形式,向群众解释政策,让群众了解政策,积极主动参与进来。并动员所有相关部门的力量,紧密配合,切实保障,使整个工作有条不紊的开展。另外,新工作的推展要精心选择试点,积累经验,逐步推进。

参考资料

1.安同侃.城市郊区失地农民养老保障的社会网络分析.安徽农业科学,2011(17).

2.陈赛权.中国养老模式研究综述.人口学刊,2000(3):30.

3.李士梅.中国养老模式的多元化发展.人口学刊,2007(5):43.

4.许文苑,王定俭.当前解决城郊结合部被征地农民社会保障的三个问题.经济师.2009(6):10-12.

5.施国庆,黄晶.思想战线.2010(6):43-47.

6.马红鸽.城市郊区农村居民家庭养老支持力系统的构建.西北农林科技大学学报.2012(6):136-142.

7.张时飞.为城郊失地农民再造一个可持续生计.公共管理高层论坛.2006(2):133-147.

8.刘毅,曹清连.城郊养老社区合作开发模式的构想.中国城市经济,2010(11):248-250.

9.叶军.农村养老社区照顾模式探析[J].中国农业大学学报(社会科学版),2005(1):37-39.