时间的空间识解理据

2014-12-02肖燕

肖 燕

(重庆师范大学 外国语学院,重庆 400047)

1.引言

时间是一个抽象概念,其存在方式是事件和运动,这是人类认知时间的共性。Boroditsky(2000,2001)、Boroditsky和 Ramscar(2002)、Matlock(2005)等的实验证明,空间和空间运动等经验范畴会极大地影响我们对时间的理解。在本体上,时间通过事物和运动来理解,并借助空间实现概念化。(Lakoff,2006:200)Lakoff和 Johnson(1999:140)、Engberg-Pedersen(1999:134)、Evans(2005:60;2007:750)等对时间认知模型①时间认知模型是一种时间自我中心认知模型,把人和时间作为相互参照的实体,包括自我在动和时间在动两种形式,即时间运动时,人被视为静止的实体,人运动时,时间则被视为静止的实体。的讨论表明,时间认知与时间的特性一样具有延伸性、线性和方向性等特征,具有空间属性,语言使用中主要表现为空间—时间隐喻。

哲学的存在论、现实论和永恒论都把时间及其所依附的事物置于空间场景中。哲学界认为,空间性是世界的一种构成因素,同时,我们生活的世界也是一个时间性世界(海德格尔,2009:309;Baker,2010:27),体现了世界的属性是时间性和空间性统一的哲学观点。认知语言学对时间概念的空间隐喻表征讨论重视空间运动的隐喻组织(Evans,2007:760)和二者之间的映射关系(Núnez&Sweetser,2006),对时间隐喻的空间表征基础有所忽略,本文主要依据认知语言学的概念隐喻观探究时间隐喻的空间基础,从时间与空间的内在关联和人认知时间的本质属性视角讨论时间与空间的概念和范畴相关性以及人类认知世界的本质中人与时间和空间关系。

2.时间与空间的认知关联

2.1 时间认知中的空间构想

由于时间的抽象性特征,我们不能直接经历时间本身,而是经历空间中的事件或通过感知物体运动过程经历时间,因此,借助具体知识理解抽象知识是一种认知普遍性。人类从这种经验中抽象出了时间和空间的概念以及概念之间的隐喻联系,于是空间性在我们的知觉空间中表现为距离、方向和维度。受身体的自然维度限定,我们只能看到自己前面的空间,无法看见身后的空间。视角因素决定了对看得见的空间具有认知优先原则,与时间联系时,我们同样是从现在的视角把过去看作是在身后,未来在我们的前面(Tenbrink,2007:12),体现了人类思维的隐喻性特质。语言学和哲学都认为隐喻是人类认知的核心(Fauconnier& Turner,2002:15),具有跨学科本质:产生于大脑、身体、文化的共同作用(Gibbs,2008),因此,空间隐喻成为时间概念化的一种主要途径。蓝纯(2008:91)甚至认为,如果没有空间隐喻就不能理解时间概念。时间认知模型中“移动的时间”(moving time)和“移动的自我”(moving ego)的时间构想实质上是一个空间隐喻,这个隐喻的结构基于时间定位中的观察者自我中心。例如:

(1)当它在日落后出现于东方星空时,说明播种的季节快到了。(CCL语料库)

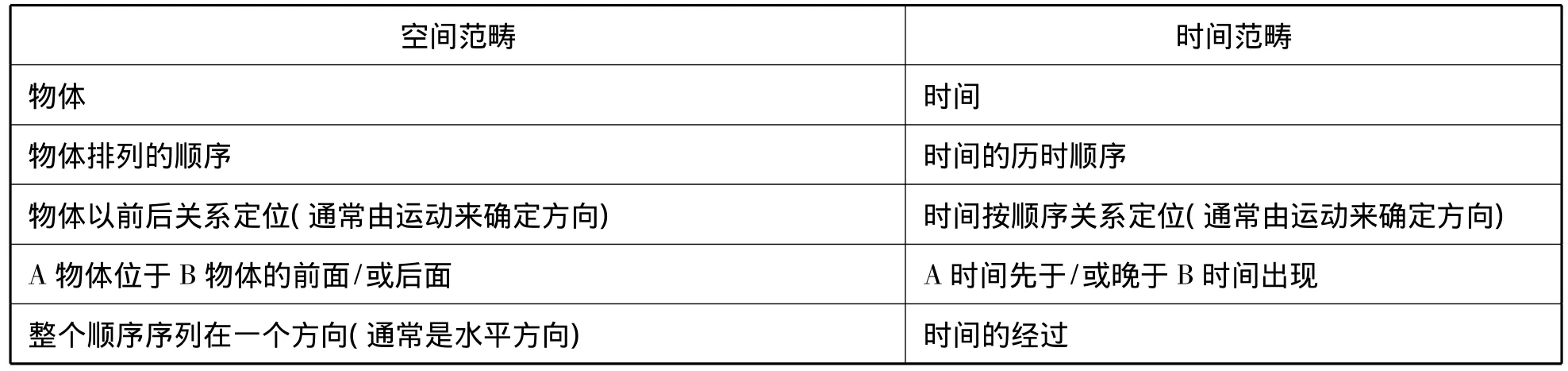

“播种的季节”在说话人(观察者)的思维中是一个运动的时间,他所处的位置与“现在”相关联,“播种的季节”被构想成一个物体朝观察者运动,这个物体在空间中的运动轨迹在视觉想象中形成一队物体,在空间中按顺序成直线排列,作为一个整体朝一个方向即观察者现在的位置水平移动。这种视角与本体论视觉的时间认知相吻合,即空间构想是时间认知的最基本的方式,因此,我们通过实体、方位和运动来理解时间,这种理解的基础条件是现在时间与观察者处于同一方位,时间被隐喻为物体,物体(时间)的经过是运动。Lakoff(1990)认为,当一个事物运动时,另一个是静止的,静止的实体是指示的中心。因此,以静止的人为中心的视角和人的身体自然方向决定了现在、过去和将来的位置。在从空间到时间的映射中,空间域(源域)中物体排列的顺序、运动的方向等,在时间域(目标域)中被映射为时间经过的顺序和方向,其相互关系如表1所示:

表1 空间—时间映射关系(肖燕,2012)

通过映射,形成了“时间是空间”隐喻,抽象的时间概念变得更加具体。由于两个概念在抽象性上并不对等,更加具体的空间概念成为认知时间概念的载体,两个范畴映射的不对称网络产生的概念隐喻以不同的方式对时间进行概念化表征,这样,空间词汇不仅用于谈论时间,空间知识也用于时间思维中。(肖燕,2012)因此,空间词汇更多地用来谈论时间,这也符合隐喻本身的结构映射特点,即“两个范畴之间并不对等,基础范畴为目标范畴提供了更坚实的结构”(Wolff& Gentner,2011)。

“时间是空间”隐喻具有认知普遍性。尽管人类文化类型存在差异,但相似的社会生活体验形成了共同的时间的空间识解范式,空间—时间隐喻几乎存在于所有人类的时空认知中,是最普遍时间思维形式。无论从文化视角还是从概念化视角看时间的空间识解,它都“具有文化普遍性、心理真实性、多产性,并在思想和语言中被深深固化”(张建理、骆蓉,2007;Fauconnier & Turner,2008:54)。时间和空间作为人类认知的基本范畴和概念,也是人类认识世界和表征世界的两个基础方位框架结构。发展心理学认为,空间是时间的原型概念来自儿童对空间和时间的最初认识。Piaget(1969:1-2)和周蓉(2003)的研究表明,在儿童的早期思维中,他们不能分清楚时距和空间距离,空间和时间一开始就被等同起来就,成为一个不可分离的整体。这种概念模糊性一方面是儿童的认知能力不足所致,另一方面也说明了时间和空间的不可分离性,用空间来表征时间是最方便最容易的方式。这种早期生活经历及以后的文化经验是时间—空间隐喻产生的心理基础。中英文中“光阴似箭”、“逝者如斯夫”、“river of time”、“flow of time”等描述时间的语言,以隐喻的形式把时间和空间等同起来,使二者在语言表征、范畴和概念上都紧紧地交织在一起。

2.2 概念与范畴依存关系

时间与空间是两个较为抽象的概念和范畴,需要借助他物理解。对空间的认知借助空间中的物体,对时间的理解借助事件。我们通过感知房间中的书桌、书架而感知空间的存在,通过理解上课、吃饭、睡觉等事件理解一天的时间,因此,理解时间和空间是人类认知世界的基础,它们在概念和范畴上是一种依存关系,其中任何一方缺失世界都不存在。在语言的表征上,时间语言和空间语言也相互借鉴。例如:

(2)a.Long time no see.(时间的持续)。

b.瑞士的巴塞尔紧邻德法两国,仅相距5分钟车程(CCL语料库)。(两地间的空间距离)

在空间表征中,距离是我们可以感知的实体,能够亲历,可以用仪器测量,因此可以在心理映现,形成概念图式。而时间概念的抽象性决定人类非纯时间的隐喻理解,因此,(2)a用描述空间词汇描述时间的持续。同样,在空间表达不方便或更繁琐时,(2)b也用时间来表征空间。

但是,时间和空间的依存关系并非是一种对等依赖。空间的概念比时间更具体,人类天生具有认知从简和把抽象知识建立在具体知识之上倾向性,于是自然地把时间概念与较之具体的概念联系起来,依托更加具体的事物和概念去理解和表征时间。(肖燕,2012)因此,语言和语言使用中的时间表征在很大程度上是空间性的,用描述空间的方位、长度、距离等词汇表达时间概念。例如:

(3)a.The London-Prague service,which started in April,produced sales wellahead of forecast(BNC 语料库).

b.She had our land on a 10-year lease from the National Agrarian Institute,but she was six yearsbehindwith the rent.(BNC 语料库)

c.……试飞到投产需3年,再加上15~20年的生产时间,一共需30年漫长岁月。(CCL语料库)

d.它与批文下达的时间相距三个月之久。(CCL语料库)

时间范畴和空间范畴也被看成是人类认知中两个最基本的范畴,这两个范畴常常存在认知上的相互交织,有时甚至没有明确的界限。但时间作为一个抽象范畴,本身没有内在的结构,只能以类比的方式从比它具体的范畴中借用其概念和结构(Matlock et al.,2005),并且借助空间词汇表达时间概念,(3)a和(3)b中的ahead,behind,(3)c和(3)d中的“30年漫长岁月”、“相距三个月”分别用描述方向和距离的空间词汇表达时间的方位和时距。由于时间在很大程度上是通过空间这个更具体的经验范畴隐喻映射建构的(Lakoff,1990),这个图式建构在我们的心理图式中是一个无形的空间支架式建构,依托这个支架,时间素材得以展开(Stocker,2012),形成时间的空间隐喻源,通过概念隐喻(或概念转喻),语言表征中产生了空间性时间或时间性空间。

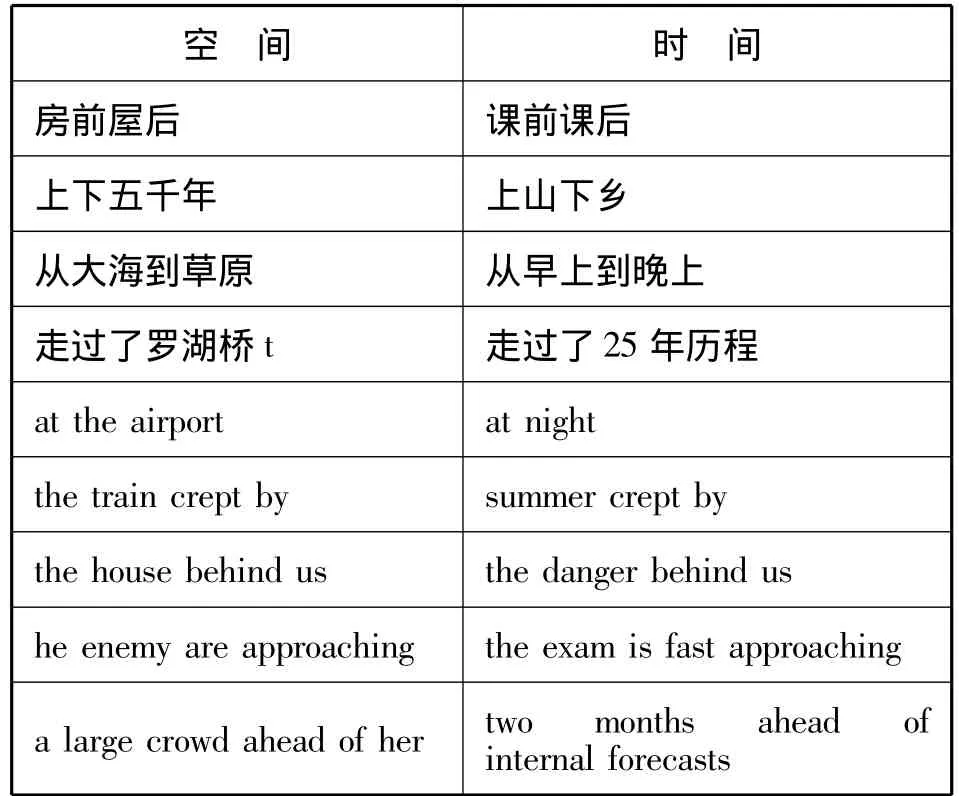

从抽象性程度看,空间比时间具体,二者产生隐喻联系时,空间更多地用于表征时间。在隐喻类比中,我们熟知的基础范畴能够为界定不够清楚的目标提供推理结构(Wolff& Gentner,2011),空间范畴比时间范畴的概念和结构更为具体、清楚,因此,空间被首先用来理解时间,空间范畴也“以隐喻转换方式概念化时间”(Tenbrink,2007:12)。概念和范畴的借用形成了二者间的隐喻关系,空间的图式化识解如上下、前后、左右、远近、中心与边缘、接触等空间关系都用来描述时间。时间借助空间概念化在语言表征中得到印证。Jackendoff(1983:189)认为,在时间关系表征中,时间介词与空间介词总体一致,它们在句子中出现的位置相同,二者共享很多词汇,如表2所示:

表2 中英文空间—时间共享词汇例示

2.3 维度关联

在时间与空间的维度关联上,认知语言学认同哲学和数学领域对时间的理解,即时间并不独立于空间之外,它们共同组成一个时空连续体,这是一个四维时空实体,时间是其中的一个维度(冯文丽、孔秀祥,2001;Hacker,1982;Mundle,1967)。人类认知世界的维度像空间的维度一样是多维的,这些维度在我们的思维中呈等级状,时间维度在第一个层次,空间维度在第二个层次(Navon,1978)。这也从一定层面解释了空间到时间的映射后,时间即使是一个运动的物体,也被概念化为一个一维、线性运动的物体。二者的隐喻映射关系基于二者之间的维度相关性。在概念语义学框架内,空间中的点被概念化为零维度,线是一维的,平面是二维的,立体是三维的,而平面和立体要获得方向就必须解构为线性的轴线(Jackendoff,1991),通过空间中物体的运动映射,时间获得了方向,同样成了一维、线性运动的物体,与时间相关的事件也被看着是零维度的点状或一维的直线延伸。虽然事件和时间单位都处于时间线上,但它们可以从内部构想为零维度、一维度、二维度和三维度(Tenbrink,2007:23;Radden,2011:3),保留其多维空间特性。

对时间和空间维度特征关联性发现是人对有形世界认知的结果。现象与存在主义哲学家Dreyfus(1975:150)提出:人的身体结构是一个自我解释的实体,具有过去、现在和将来三个维度。这种解读也把观察者所处的方位定为现在,其前面和后面的空间分别与将来和过去对应。而实体的维度确定了时间识解中的空间方向性,作为实体的人的位置与时间的相互关联存在于识解者的认知维度中。因此,时间认知模型中的时间变成静止的大地时,时间被概念化为一个平面空间,犹如人在静止的时间大地上行走,时间与空间关联起来,产生一个时空连续体,Lakoff和 Johnson(1999:160)和 Tenbrink(2007:1)等把这个连续体称为四维空间,时间是这个连续体中的第四个维度。在语言表征上,空间和时间短语常常相似或者等同。例如:

(4)a.今天你在张村把东西卖了,带上钱,走到李村,你又可以用这钱去买想要的东西。(CCL语料库)

b.在20世纪,世界的城镇化过程在继续前进。今天,我们快走到21世纪的大门口。(CCL语料库)

c.……然后不约而同地相拥着走向我的小屋。(CCL语料库)

d.她想和他们交流,将带着这些新的见解走向未来。(CCL语料库)

(4)a中的“走到李村”和(4)c中的“走向我的小屋”是描述空间的短语,虽然动作发生在特定的空间场景中,但它们都有一个时间的维度,类似的短语同样用于时间描述,因此,(4)b中的“走到21世纪”和(4)d“走向未来”是空间化的时间描述,其中的“21世纪的大门口”、“未来”在概念上是立体空间场景,人不仅进入一个空间,而且进入了这个空间中的时间内,时间作为一个维度与空间共同组成时空连续体。在四维时空连续体中,维度中时间的事件意义与词汇概念中涉及的具体有界事件相关,这个有界事件指某个复杂事件顺序有始有终(Lakoff&Johnson,1999:160),因此对时间的理解也是对空间的理解。例如:

(5)a.The woman’stime(labour)approached.(Evans,2007:754)

b.登机的时间到了,姜昆匆匆道别。(CCL语料库)

(5)a和(5)b都是描述的自然发生的有界事件,事件有时间的起始和结束,发生在某个空间中,空间与时间(时间事件)一起组成一个时空连续体。

虽然时间本身具有线性特征,但空间时间的维度不仅仅是一维的,在非自我中心的时间认知中,通过映射,空间时间隐喻中的时间维度发生了改变,运动的物体映射到时间范畴后具有了拓扑学特征。英语中的 in,on,at,within等介词把时间限定在了一个拓扑空间关系中,中文则通过与其他词的搭配表达时间的立体维度。(肖燕,2012)例如:

(6)a.in Winter/on Saturday/within the week

b.在距离考研将近30天左右的时间,将给学员下发三套模拟试题。(CCL语料库)

3.时间的空间识解的哲学理据

哲学的存在论和永恒论都把时间、人和空间视为一个有机结合体。在海德格尔的时空观中,人居于中心地位。他认为,一切存在者都具有空间性。(海德格尔,2009:309)同时,时间与存在、特别是人的存在联系紧密,他认为人性即为时间性,时间性之为此在①海德格尔把“此在”解释为存在者。存在者就是所有我们所谈论的东西,我们所意指的东西,我们对之有所思有所行的东西,是所有我们与之有干系的东西,是我们自己之所是与我们如何是之方式……是当下切下我的此在。(海德格尔,2009:196,431)存在。(海德格尔,2006:20,2009:429-447)认知语言学也把时间看着是一个智力构想、一种永恒的存在。(Evans,2007:752)通过时间认知模型可以看出,静止的时间和运动的时间两种存在方式都与人在空间场景中的位置和方向相关,对空间和时间认知的结合产生了时空一体的感知印象,并通过语言以概念隐喻进行表征,这体现了Johnson(2008:39-48)的“哲学即隐喻”思想,他认为哲学用隐喻界定所有的抽象概念,没有隐喻就没有哲学。

哲学对时间概念的追问同时指向世界的时间性和空间性。我们通过理解特定事件和物体的时间性来理解世界的时间性,这些事件和物体总是限定在一定的时间和空间中。(肖燕,2012)从哲学视角看,时间无所不在,世间万物及诸现象均表现出它们的时间性,“所有的事物一定是在某个(或某一段)时间在世界上存在”(Baker,2010:35),而事件和时间的方位都存在于空间中。在定位一个事件时,我们必须同时指定时间和空间,它们中的任何一个缺失,我们的事件知识都不完整。(Galton,2011)这一点在小说的背景交代和叙事情景中得到有力支持:时间、地点、人物三大要素具备才能完成整个故事,人、时间和空间融为一体。象哲理小说《时间旅行者的妻子》中,主人公亨利不能自控的不断时空穿越虽然与现实错位,但他每一次出现都是人与时空的融合。因此,在对时间与存在的感知上,人类的体验是相同的,即通过感知事件和运动而感知时间。我们经历的事件是时间性事件,也是在一定的空间场景中有序存在的时间。例如,乔伊斯的长篇小说《尤利西斯》把人、时间和空间巧妙结合,让事件既按一定时间顺序依次发生,又把每一个事件限定在一个时间段和具体场景中,人物的思维虽然跳跃,但始终跳不出给定的时间和空间。

世界的空间性表现为运动与静止的统一,其中的拓扑空间具有基础性,即世间万物在静态空间中存在,即使我们理解的运动事件也有一个起始和终止的时间和空间范围,例如,旅行是从出发到终结这个过程的积累,Casati和Varzi(1999:157)把这种空间运动看成是一个时间过程,包括时间过程内的起始运动到过程终结两个连续事件。于是,我们可以通过理解空间运动及空间中事物的存在来理解时间并以空间隐喻的形式表征时间。在哲学视域内,空间中普通的物体随时间变化而发生改变,在不同时间呈现不同特征,与不同的物体产生联系,时间概念也因此与其他概念产生联系,特别是与空间概念发生关系。因此,可以借助空间和空间中的物体(实体)认知时间,并通过空间测量和时间量化。例如:

(7)a.从寒松园到杨家药铺不过是一箭之遥的距离,但对此刻的乐梅而言,却漫长得有如一生一世。(CCL语料库)

b.日喀则到萨嘎480公里沙石路,只见你超车不见车超你,九个小时路程颠得我七荤八素。(CCL语料库)

用空间词汇表达时间概念或用时间词汇表达空间概念时,是对事物存在方式的概念化表征,也是对时间性事件的理解,但不是一个具体的计算值。(7)a中“一箭之遥”指两地之间的距离很近,但这里用隐喻的方式指乐梅行走所花的时间,而且是一种主观时间,把本来到达目的地花费的较少时间概念化为“一生一世”的时间。存在主义哲学把世间万物都看成在空间中存在,这种空间性显示为距离与定向的性质。对距离和时间的判断虽然不是准确的计算,但它们在日常生活中具有可理解性,“一箭之遥”以隐喻方式指示的较短距离和时间,虽然测量出的不是一个具体数字,却是一个可理解性时间。(7)b中,“480公里沙石路”与“九个小时路程”,一个表示时间、一个表示空间距离,但描述的同一个时间性事件,它们任何一个都可以代替对方来指说话人从出发点到目的地的旅行,是说话人和听话人都能理解的空间和时间表征方式。人们认知时间段时往往和空间距离联系起来,反之亦然,用空间距离指时间或用时距指代空间距离是时空表征中一种常见的隐喻和转喻思维方式。

4.结语

本文通过考察时间和空间的内在联系对时间概念的空间表征理据进行了探讨。时间的空间识解是时间认知中最基本的隐喻思维,这基于二者在概念、范畴和维度方面的关联。这种识解方式体现了人类认知时间的一般原理,与哲学关于时间、事物和人的存在关系论吻合。从哲学的角度看,时间和人都存在于空间中,无论运动时间还是静止时间都与识解者(人)一起置于空间场景中,因此,人和时间作为存在者,同样具有空间性,他们的运动或静止状态以空间隐喻表征。

由于时间概念在不同学科的意义并非完全一致,我们很难穷尽时间概念的空间隐喻表征理据。尽管如此,相关学科如认知科学、认知心理学的时间概念对认知语言学时间概念化的基础建构仍然是今后需要继续探讨的议题。

[1]Baker,L.R.Temporal Reality[M]//J.K.Kampbell et al.Time and Identity.Cambridge,MA:The MIT Press,2010:27-47.

[2]Boroditsky,L.Metaphoric Structuring:Understanding Time through Spatial Metaphors[J].Cognition,2000(75):1-28.

[3]Boroditsky,L.Does Language Shape Thought?—Mandarin and English Speakers’Conceptions of Time[J].Cognitive Psychology,2001(43):1-22.

[4] Boroditsky,L.& M.Ramscar.The Roles of Body and Mind in Abstract Thought[J].Psychological Science,2002(13):185-189.

[5]Casati,R.& A.C.Varzi.Parts and Places[M].Cambridge,MA:The MIT Press,1999.

[6]Dreyfus,H.L.Human Temporality[M]//J.T.Fraser,& N.Lawrence.The Study of Time II.Proceedings of the Second Conference of the International Society for the Study of Time.Berlin.Heidelberg.New York:Springer-Verlag,1975:150-162.

[7]Engberg-Pedersen,E.Space and Time[M]//J.Allwood& P.Grdenfors.Cognitive Semantics:Meaning and Cognition.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,1999:131-152.

[8]Evans,V.The Structure of Time:Language,Meaning and Temporal Cognition[M].Amserdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2005.

[9]Evans,V.How We Conceptualize Time:Language Meaning and Temporal Cognition[M]//V.Evans et al.The Cognitive Linguistics Reader.London:Equinox Publishing Ltd.,2007:733-765.

[10]Fauconnier,G.& M.Turner.The Way We Think:Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities[M].New York:Basic Books,A Member of the Perseus Books Group,2002.

[11] Fauconnier,G.& M.Turner.Rethinking Metaphor[M]//R.W.Gibbs.The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought.Cambridge:Cambridge University Press,2008:53-66.

[12]Galton,A.Time Flies But Space Does Not:Limits to the Spatialisation of Time[J].Journal of Pragmatics,2011(43):695-703.

[13]Gibbs,R.W.Metaphor and Thought:The State of the Art[M]//R.W.Gibbs.The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought.Cambridge:Cambridge University Press,2008:3-13.

[14] Gibson,J.J.Events are Perceivable but Time is Not[M]//J.T.Fraser& N.Lawrence.The Study of Time II.Proceedings of the Second Conference of the International Society for the Study of Time[M].Berlin· Heidelberg· New York:Springer-Verlag.,1975:295-301.

[15]Hacker,P.M.S.Events and Objects in Space and Time[J].Mind,1982(91):1-19.

[16]Jackendoff,R.Semantics and Cognition[M].Cambridge,MA:The MIT Press,1983.

[17] Jackendoff,R.Parts and Boundaries[J].Cognition,1991(41):9-45.

[18]Johnson,M.Philosophy’s Debt to Metaphor[M]//R.W.Gibbs.The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought.Cambridge:Cambridge University Press,2008:39-52.

[19]Lakoff,G.The Invariance Hypothesis:Is Abstract Reason Based on Image-Schemas?[J].Cognitive Linguistics,1990(1):39-74.

[20]Lakoff,G.Conceptual Metaphor:The Contemporary Theory of Metaphor[M]//D.Geeraerts.Cognitive Linguistics:Basic Readings.Berlin · New York:Mouton de Gruyter,2006:165-238.

[21]Lakoff,G.& M.Johnson.Philosophy in the Flesh[M].New York:Basic Books,a Member of the Perseus Books Group,1999.

[22]Matlock,T.et al.On the Experiential Link Between Spatial and Temporal Language[J].Cognitive Science,2005(29):655-664.

[23]Mundle,W.K.The Space-Time World[J].Mind,New Series,1967(76):264-269.

[24]Navon,D.On a Conceptual Hierarchy of Time,Space,and Other Dimensions[J].Cognition,1978(6):223-228.

[25]Núnez,R.E.& E.Sweetser.With the Future Behind Them:Convergent Evidence From Aymara Language and Gesture in the Crosslinguistic Comparison of Spatial Construals of Time[J].Cognitive Science,2006(30):401-450.

[26]Piaget,J.The Child’s Conception of Time[M].New York:Ballantine Books,1969.

[27]Radden,G.Spatial Time in the West and the East[M]//M.Brdar et al.Space and Time in Language.Frankfurt et al.:Peter Lang,2011:1-40.

[28]Stocker,K.The Time Machine in Our Mind[J].Cognitive Science,2012(36):385-420.

[29]Tenbrink,T.Space,Time,and the Use of Language:An Investigation of Relationships[M].Berlin· New York:Mouton de Gruyter,2007.

[30]Wolff,P.& D.Gentner.Structure-Mapping in Metaphor Comprehension [J].Cognitive Science,2011(35):1456-1488.

[31]冯文丽,孔秀祥.语言表达中的时间和空间[J].修辞学习,2001,106(4):6-8.

[32]蓝纯.从认知角度看汉语和英语的空间隐喻[M].北京:外语教学与研究出版社,2008.

[33]马丁·海德格尔.存在与时间[M].陈嘉映、王庆节,译,北京:三联书店,2006.

[34]马丁·海德格尔.时间概念史导论[M].陈嘉映,译,北京:商务印书馆,2009.

[35]肖燕.时间的概念化及其语言表征[D].西南大学博士学位论文,2012.

[36]张建理,骆蓉.汉英空间—时间隐喻的深层对比研究[J].外语学刊,2007,135(2):68-73.

[37]周榕.儿童时间隐喻能力发展趋势初探[J].现代外语,2003(3):221-231.