透明帽辅助吸引切除胃黏膜下肿物

2014-12-01冯红军付玉军米彩锋石艳伟吕明明

冯红军 付玉军 米彩锋 石艳伟 吕明明

随内镜技术的不断发展, 内镜黏膜下剥离术(ESD)治疗胃黏膜下肿物损伤小, 风险相对较小, 并可获得完整的病理诊断资料, 逐渐被愈来愈多的医生采用和患者接受, 并取得了良好疗效。但是ESD技术操作难度大, 耗时长, 花费较高,并发症较多。作者通过透明帽辅助吸引切除胃内黏膜下肿物及穿孔后闭合术治疗黏膜下肿物, 取得了较好的疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本院2012年3月~2013年5月期间收住的胃内黏膜下肿物患者64例, 其中男40例, 女24例。年龄26~56岁, 平均年龄(46.3±5.6)岁, 所有患者经胃镜及超声内镜诊断病变的位置、来源及累及层次。所有患者经超声胃镜确诊为黏膜下病变, 宽基, 无蒂, 病变直径≤10 mm。患者术前签署治疗同意书, 告知手术风险和其可能获得的益处。

1.2 方法

1.2.1 器械 Olymps GIFQ-260J胃镜, FD-1U-1热活检钳、HX-610-135钛夹及二氧化碳(CO2)气体灌注系统, 高频电切装置(E-RBE ICC-200), EU-M30内镜超声系统, 氩离子凝固器(APC300), 治疗过程中镜头端附加透明帽。

1.2.2 方法 患者术前禁食10 h以上, 术前给予静注盐酸派替啶50 mg、654-2 5 mg、安定10 mg。先胃镜观察肿物的大小、部位及形状。并反复注水, 尽量吸净胃液。圈套器在透明帽前端形成一环状并紧贴透明帽内壁, 随后, 透明帽连同圈套器移向肿物, 对准肿物后负压吸引, 待肿物完全进入透明帽后, 收紧圈套器切除病灶。病灶切除后创面用氩气刀或热活检钳烧灼处理, 观察肿物切除完整程度, 有无出血及穿孔, 未一次性完整切除的可再次用圈套器套扎切除, 金属夹夹闭创面。病变组织用福尔马林液固定送病理检查。术后常规给予质子泵抑制剂和黏膜保护剂应用, 3 d后如无出血、发热等并发症可开始少量流质饮食。

1.2.3 评价指标 ①病灶一次性完整切除率:病灶分块切除或黏膜分片切除者不计入在内。②组织学完全切除率:病变组织切除, 病灶基底和边缘均无病灶残留作为统计标准。③并发症:包括术中出血、穿孔, 并出现气胸、气腹, 纵隔气肿或者皮下气肿。

2 结果

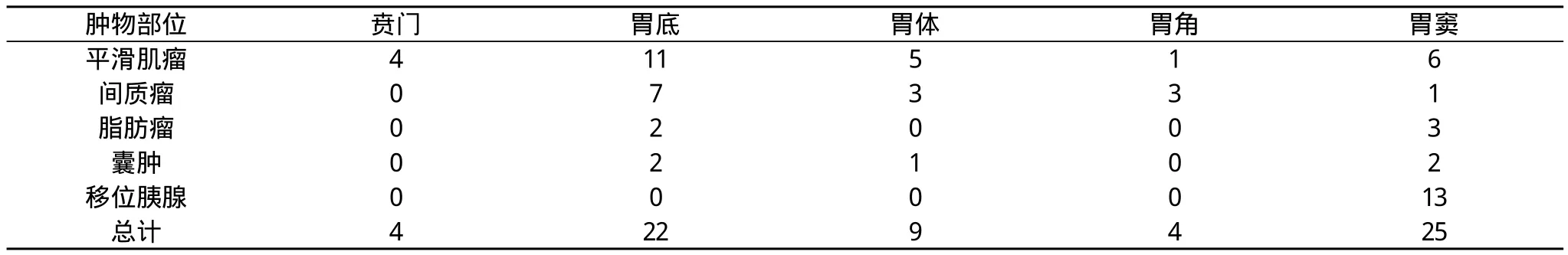

2.1 病变部位 贲门4例;胃底22例, 胃体9例, 胃角4例,胃窦部25例, 各个部位肿物分类见表1。其中胃窦部黏膜下肿物占39.1%, 胃底黏膜下肿物占34.4%。病灶一次性完整切除率90.6%(58例), 组织学完全切除率93.8%(60例)。

表1 各个部位肿物分类(n)

2.2 术中及术后情况 64例黏膜下肿物患者均顺利完成手术, 手术时间18~46 min, 平均(26.3±13.0)min, 有9例出现了穿孔(占14.1%), 其中穿孔部位:胃底3例, 胃体2例, 胃窦部4例。穿孔后均用钛夹夹闭创面, 术后给予禁食及补液治疗, 并给予质子泵抑制剂应用, 必要时应用抗菌药物。其中1例患者出现了低热, 3 d后恢复正常。胃底、胃体及胃窦部穿孔9例术后立位腹平片显示膈下少量游离气体, 未出现明显气腹、气胸。因应用二氧化碳灌注, 4例穿孔患者术后恢复较快, 未出现胸闷、呼吸困难等其他并发症。术中出血2例(占3.1%), 均在胃体部, 均用热活检钳止血, 并用钛夹夹闭创面。

2.3 术后随访 所有患者1个月后复查胃镜, 术后创面愈合良好, 无复发。目前所有患者随访中, 平均随访时间4.5个月。

3 讨论

胃内黏膜下肿物可起源于黏膜下层或较深的固有肌层。起源于黏膜下层的肿物, 可以通过圈套器套扎术切除;圈套器套扎术适用于黏膜下层较浅的肿物, 黏膜下注射后抬举征阳性, 优点是直接、简便、快速、安全。缺点是:对于较深的、起源于固有肌层的黏膜下肿物, 隆起不明显、抬举不充分时难以切除[1], 且易造成胃穿孔。ESD的优势在于对较大的病灶能实现整块切除。尤其对多发病变、病变直径≥3 cm及较深的黏膜下肿物可以一次性切除, 大大提高了一次性完整切除率。黏膜下注射可以将病灶抬起并与肌层分离, 有利于完整切除病灶, 减少出血和穿孔等并发症的发生保证了病灶的一次性完整切除[2]。但是, ESD手术要求操作技术难度大, 手术时间长, 并发症多, 费用高。

胃内黏膜下肿物主要包括平滑肌瘤、间质瘤、脂肪瘤等,多为良性肿瘤, 少数为恶性肿瘤[3], 起源于固有肌层的部分间质瘤具有潜在的恶变倾向。大多数黏膜下肿物内镜下无特异性表现, 普通内经检查难以判断其性质, 活检病例诊断多为黏膜慢性炎症性改变。超声内镜可以通过内镜观察病灶的形态改变, 准确定位并进行实时超声扫描以获得管道层次的组织学特征及周围临近脏器、血管的超声图像。因此超声内镜可以显示病变的大小、形态、位置、内部回声、边界、起源以及病灶与周围血管关系等信息, 对黏膜下病变诊断和指导治疗有重要意义。因此超声内镜能对消化道隆起性病变进行较准确的定位及初步定性诊断[4], 同时也为临床治疗方案的选择提供可靠依据[5,6], 但超声内镜仍无法进行准确的最终诊断。对于直径≤10 mm的固有肌层来源的黏膜下肿物以随访观察为主。待肿瘤生长至直径超过5 cm, 或者出现溃疡出血, 或者发现近期迅速生长, 再行手术治疗。对于部分随访患者, 随访观察会造成巨大的经济负担, 也会带来沉重的精神压力。而且部分肿瘤为潜在恶性的肿瘤, 随访观察存在一定的风险;当肿瘤较小, 还没有向恶性转化时, 若能够完整而微创的切除肿瘤对于患者而言具有更大的受益。

对于直径≤10 mm, 超声内镜显示周围无大的血管的黏膜下肿物, 采用透明帽辅助吸引切除黏膜下肿物取得了较好的疗效。适应证是:直径在10 mm左右内的胃内黏膜下肿物,包括固有肌层起源肿物。超声内镜评价肿物的大小及所在的胃壁的层次, 并评价出血的风险。对于>10 mm的肿瘤采用ESD或者隧道黏膜下肿物切除。透明帽辅助吸引切除黏膜下肿物不同于透明帽吸引法黏膜切除术(EMRC)[1], 不需要黏膜下注射, 以便黏膜下肿物尽可能被吸引到透明帽中。透明帽辅助吸引切除黏膜下肿物操作注意事项:①术前要仔细观察肿物大小、部位, 选择合适的透明帽, 并通过超声内镜了解黏膜下肿物基底部情况, 一般直径≤10 mm, 同时吸引肿物要充分, 以便肿物能完全吸引到透明帽中, 达到一次性完整切除。②助手配合要默契, 圈套器先在镜前端透明帽内形成一圆环状, 并紧贴透明帽前端内壁。当透明帽对准肿物时,随着内镜的移动, 圈套器要保持原有的形状及位置。③透明帽辅助吸引切除黏膜下肿物不怕穿孔。术前应反复冲洗局部,尤其胃内黏膜下肿物, 然后吸净胃液, 尽量减少术后腹膜炎的发生。有出血时要电凝止血。当穿孔时, 要吸净胃内液体,及时处理创面并夹闭穿孔部位。④术中要用二氧化碳气体灌注, 即使有穿孔, 由于机体吸收较快、手术时间短, 可减少并发症发生。⑤术中要严密观察生命体征以及胸部、腹部情况。如出现严重纵隔气肿或气腹应及时穿刺放气, 或者出现大出血, 需要转外科治疗。本研究中, 一次性切除率为90.6%, 与侯晓佳[7]报道黏膜下剥离术相比较低。透明帽辅助切除术因不需黏膜下注射及黏膜下剥离, 故费用较少, 手术时间也少, 本研究手术时间18~46 min, 平均(26.3±13.0)min, 比报道的内镜黏膜下剥离术(ESD)时间短[8], 从而减少了出血、皮下气肿等并发症的发生。但是穿孔率为14.1%, 比Gotoda等[9]报道胃黏膜下肿物ESD术穿孔率高, 但本研究中不怕穿孔, 穿孔后可用钛夹夹闭创面。同时应用CO2作为充气媒介, 因CO2属于脂溶性物质, 有很好的血液和组织可溶性,组织穿透力强, 扩散较空气迅速, 可以很快通过细胞膜而进入血液, 并经呼吸而排除体外。所以即使有穿孔, 因手术时间短, 穿孔直径小, 及时给予钛夹夹闭, 术后禁食、抗生素应用等, 一般可避免外科修补手术, 临床症状也一般比较轻。但是有时穿孔会引起严重的胸腔瘘和腹腔瘘的可能, 从而引起严重的纵隔感染及腹腔感染。发生术中出血、穿孔的危险因素与病变的部位、面积和病灶的深度以及切除深度、面积等有关, 也与病灶周围血管情况和患者的血压、肝功、凝血功能等有关。因此, 严格掌握透明帽辅助切除术的适应证,进行个体化治疗, 有利于降低出血及穿孔等并发症的发生,同时控制血压, 改善凝血功能有助于减少出血的发生。

总之, 对于黏膜下肿物的内镜下治疗, 要根据情况选择简便、经济、较安全的内镜下治疗方式, 减少医疗纠纷而不应为了追求效益和新技术的发展而给患者增加意外的风险和经济负担。

[1]薄元恺, 润景谟, 张金宝.几种内镜黏膜切除术在消化道黏膜下肿瘤切除术的选择应用.中华消化内镜杂志, 2008, 25(3):151-152.

[2]邓彬, 丁岩冰, 眭伟, 等.选择不同黏膜下注射液行内镜黏膜下剥离术的临床研究.中华消化内镜杂志, 2010, 27(7):363-364.

[3]周平红, 张轶群, 姚礼庆.消化道黏膜下肿瘤微创切除新技术的开展及评价.中华胃肠外科杂志, 2013, 16(5):406-410.

[4]朱薇, 辛小敏, 郭文, 等.食管黏膜下肿物的特性以及超声内镜的诊断和治疗意义.胃肠病学, 2013, 18(3):163-165.

[5]Sato T, Peiper M, Fritscher-Ravens A, et al.Strategy of treatment of submucosal gastric tumors.Eur J Med Res, 2005, 10(7):292-295.

[6]Shim CS, Jung IS.Endoscopic removal of submucosal tumors:preprocedure diagnosis, technical options and results.Endoscopy,2005, 37(7):646-654.

[7]侯晓佳, 李兆申, 施新岗.内镜黏膜下剥离术的疗效及出血危险因素分析.中华消化内镜杂志, 2012, 29(10):249-251.

[8]陈正义, 吕静, 云小余.内镜下黏膜剥离术治疗黏膜下隆起性病变的价值.海南医学院学报 , 2010, 16(4): 448-449.

[9]Gotoda T, Yamamoto H, Soetikno RM.Endoscopic submucosal dissection of early gastric cancer.J Gastroenterol, 2006, 41(10):929-942.