关于闽侯昙石山遗址塔式壶的考识

2014-11-28李林

李林

【摘要】 昙石山遗址“塔式壶”的用途及命名长期存在争议,文博界先后有“灯具”说、“陶盉冥器”说以及“原始魂瓶”说等观点。本文通过对以上观点的辨析,力求探索“塔式壶”的用途以及流变。

【关键词】 昙石山遗址;塔式壶;陶盉;冥器

[中图分类号]K85 [文献标识码]A

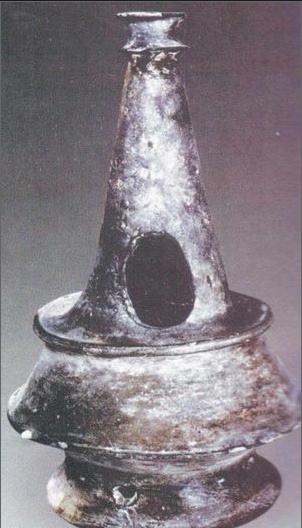

1996年福建省博物馆在闽侯县昙石山新石器时代遗址第八次考古发掘中,从距今约5000年的第二期文化遗存地层M125墓葬出土了一件造型独特的陶器。[1]该陶器为素面泥质灰黑陶,通体灰黑色,上部为平顶长颈实心的截锥形,顶缘外凸且起棱两道;扁折腹,上、中腹各起棱一道,在器身中部颈腹交接处有一椭圆形器口,腹部中空;下为喇叭形圈足,圈足部有4个圆形的小镂孔;器身通高28.6厘米,顶径3.5厘米,最大腹径15厘米,足径11.8厘米(图1)。该器物在福建众多史前遗址出土的陶器中仅此一件,由于缺乏相关资料,无法解释它的具体用途。鉴于此陶器整体呈现上窄下宽的塔状,下部为昙石山遗址同期出土常见的折腹壶形,所以遂将其命名为“塔式壶”。

但长期以来对该陶器的用途及命名一直存在争议,文博界先后有“灯具”说、“陶盉冥器”说以及“原始魂瓶”说等观点。本文通过对“塔式壶”研究中以上观点的分析,来探讨该类陶器的用途以及发展流变。

1.“灯具”说

有学者认为该陶器为四五千年前昙石山人所使用的陶灯:“据日本庆应大学名誉教授江坂辉弥先生介绍,这种陶器在日本长野县绳纹时代遗址出土了十几件,被命名为‘燈,里面还残存有烧剩的灯芯草和烟炱。而四五千年前的昙石山就已使用如此精美的陶灯,堪称‘中华第一灯。”[2]但其并未提供日本长野县绳纹时代遗址出土陶灯的详细资料和图片,仅引用了江坂辉弥先生的口述介绍。江坂辉弥先生是研究日本史前时代绳纹文化的考古专家,曾于1999年作为中日合作考古项目的日方领队参加福建昙石山遗址的防霉抗藻保护加固工作。

笔者认为判断该陶器是否为陶灯,必须依靠可信的资料证据。笔者经过努力搜寻,终于找到了日本长野县伊那市御殿场遗址出土的绳纹时代陶灯的图片资料[3],这件收藏在伊那市考古资料馆的绳纹时代陶器被命名为“颜面付钓手土器”,译为汉语是“人面装饰的手提式陶器”(图2、图3)。高39.5厘米,宽25厘米。这件“颜面付钓手土器”的说明翻译成汉语是:“也被称为香炉形陶器,器物上部为三面组合的锥形体,正面顶端安装着具有日本中部山岳‘胜坂式陶器特有的人面装饰;正面和左右侧面各有圆形的窗口,正面圆窗的后面有五个像手指样的支撑物,器物正面与手指样支撑物连接部位的前端被有意压印出小凹陷;燃料燃烧的烟炱使器物正面发黑,这是件稀有罕见的容器。”这件陶器是日本绳纹时代中期的遗物,年代相当于中国的夏商时期,但说明中并未提及“还残存有烧剩的灯芯草”。

这件“颜面付钓手土器”与昙石山遗址出土的“塔式壶”有几分相似,但仔细观察,这件日本长野县出土的陶器的正面和左右侧面都有圆形的窗口,以利通气透光。1996年在日本岩手县宫古市“近内中村遗址”出土两件香炉形陶器,是日本绳纹时代后期后半段的遗物,年代相当于中国的商周时期,器物高度约13厘米,陶器上部均有多个圆窗或镂孔(图4、图5)。昙石山遗址“塔式壶”仅在器身中部颈腹交接处有一椭圆形器口,如果作为燃烧照明的灯具,则会存在供氧不足和排烟不畅的缺点,而且只能通过一个不大的孔洞向外照射光亮,又无反射聚光功能,反而遮挡了光线向四周照射。

新石器时代晚期,人类夜晚照明还是用篝火或者点燃树枝竹片等可燃物捆扎的火把。部分日本考古学者认为伊那市御殿场遗址出土的“颜面付钓手土器”和近内中村遗址出土两件香炉形陶器并不是照明灯具,而是用于冬季随身取暖的暖炉之类的器具(与当代福建山区农村常见的“火笼”功能相同),因此,正式发表的发掘报告并不称它们为陶灯,而是依据其外观形状命名为“颜面付钓手土器”或者“香炉形土器”。

通过以上对比分析,我们可以判断昙石山遗址出土的“塔式壶”不是灯具。

2.“原始魂瓶”说

王有为、林瑞明先生认为此“塔式壶”是“古代的原始魂瓶,早期的魂瓶或由瓮棺演化发展而来,是作为瓮棺的变体出现”[4]。目前考古发现的中国瓮棺葬遗存大多出现在黄河流域,在距今七、八千年前的裴李岗文化时期就已普遍流行瓮棺葬。新石器时代的瓮棺其实是由大陶瓮、大陶罐等陶器套合而成的,并没有特意制造陶制棺具。因此,魂瓶并不是由瓮棺演变而来的。

魂瓶又称“皈依瓶”、“堆塑罐”,是六朝时期我国东南地区墓葬中常见的随葬冥器。魂瓶是由东汉晚期流行的“五联罐”演变而来的。有研究者认为:“东汉中后期佛教在中国广泛传播,在世俗信众的墓葬中普遍随葬五联罐,其造型有特定的宗教含义,即象征小乘佛教的佛塔。小乘佛教佛塔的布局是在塔基之上,建筑中央大、四隅小的五座塔组合成金刚宝座式塔。佛教信徒认为佛塔即是佛的化身。我国六朝时期的冥器五联罐是以五个陶罐来代表五座佛塔,形成一大罐肩负四个小罐的构造,用以模拟金刚宝座式佛塔的造型。同在昙石山新石器时代遗址出土的陶罐、陶壶、陶鼎等器物,以及此后中原地区商周时期古遗址或墓葬中都有相似的器物出土。假如昙石山遗址出土的‘塔式壶是我国古代早期的原始魂瓶,为何在商周、春秋战国时期墓葬中却从未发现相似的器物?”[5]因此,昙石山遗址“塔式壶”也不是早期的原始魂瓶。

3.“陶盉冥器”说以及“塔式壶”的发展流变

1996年在浙江省嘉兴市南河浜崧泽文化遗址内出土了两件“异形盉”陶器[6],其中一件M63:1的尺寸为通高32厘米,器身肩部开口直径9厘米,腹径18厘米,底径12厘米(图6);另一件M25:13异形盉尺寸为高45厘米,上口径5.6厘米,下口径8.4厘米,腹径24厘米,底径15厘米(图7)。另在《浙江考古精华》一书中提到在距今5000-6000年前的余杭吴家埠遗址出土的澄滤陶盉,器中部有一竖向隔档,全器通高22厘米,喇叭形器嘴高10厘米,器身高12厘米,器身口径23厘米,圈足径13厘米,是用于酒类的澄滤。[7]在距今6000多年前,太湖周边地区远古先民己开始酿酒,屡次在发掘的遗址中发现酿酒专用的澄滤器。

但在距今四五千年前的原始社会,酒类是有相当地位的部落首领才能享用的美食。同时由于酒类对饮用者脑部神经的麻醉作用,会使饮酒者精神亢奋产生某种幻觉,更增添祭祀典礼宗教神权的神秘感。嘉兴南河浜遗址M25墓出土“异形盉”(图7)的冲天流高耸于容器正中,犹如雄鸡引项高歌,造型庄重典雅、超凡脱俗。南河浜M25的“异形盉”是用于酒类灌斟的容器,性质类似于后世的酒壶,它应该是用于祭祀典礼等庄重场合的重要礼器。[5]

福建昙石山遗址位于闽江下游,接近入海口的江海交汇之处,可能还存在族群迁徙的因素,受到沿着海岸线南下的江浙地区崧泽文化、良渚文化的影响较为显著,而闽侯昙石山遗址M125墓葬出土的这件“塔式壶”体型较小,特别是腹径仅有15厘米,容量很小,所以它不是件实用器而是专门制作用于随葬的冥器,它的造型源自与嘉兴南河浜遗址“异形盉”类似的酒器。此外,昙石山遗址M125墓还出土了其它20多件精美的陶器,显示了墓主人应是当时富有的部落权贵。说明M125的墓主人可能是原始宗教的祭司或巫师之类的领袖人物,才特意制作了这件“陶盉冥器”用于在死后随葬,希望在另一个世界继续享有崇高的权威。[5]

这种“塔式壶”形式的陶器,到了夏商时期发展成为“象鼻盉”,其形制独特,绝非生活日用陶器,应属于礼器类,专用于供奉祭祀的酒器。如,1984年出土于河南偃师一座墓葬的二里头文化早期“象鼻盉”[8],器物编号为84YL IV M51:1,泥质灰陶,长颈、扁腹、假圈足外撇、小平底,高26厘米;薄胎呈青灰色,坚硬致密,器身饰弦纹等拍印的几何花纹。顶部似象头,眼、鼻、口等皆形象齐备,长长的鼻子用作器流,流两侧饰有对称乳钉(图8)。还有甘肃省庄浪刘堡坪出土的“象鼻盉”,泥质黑陶,长颈、平底。顶部形似兽面,流根部两侧有两个对称圆形泥饼,器表通体磨光,颈部饰二周弦纹(图9)。此外,还有浙江江山肩头弄遗址和福建光泽马岭遗址都出土了类似的“象鼻盉”。

二里头文化时期的“象鼻盉”,除了庄浪刘堡坪的那件出土背景不详外,皆出自等级较高的墓葬,很可能属于中、小贵族墓葬。此类象鼻盉大多与陶爵、白陶盉、角、觚等精美的陶礼器组合出现,由此可见,“象鼻盉”与昙石山遗址出土的塔式壶类似,也是一种反映等级身份的礼器。

总之,虽然关于昙石山遗址出土的这件新石器时代晚期的陶器究竟是“灯”,是“壶”,是“魂瓶”,是“生活用具”,还是“祭祀神器”,考古学家们还在争议中,尚无定论。但这丝毫不影响它独特的价值和意义,至少在我国目前的考古发现中,它是史无前例,也是绝无仅有的。

参考文献:

[1]福建博物院.闽侯昙石山遗址第八次发掘报告[R].北京:科学出版社,2004.

[2]欧潭生.闽豫考古集[M].福州:海潮摄影艺术出版社,2002.

[3](日)爱知县陶磁资料馆.东洋陶磁名品展[M].株式会社印象社,1994.

[4]王有为,林瑞明.福建昙石山遗址出土“塔式壶”考辩[J].文物春秋,2011(5).

[5]王华璇.昙石山遗址出土“塔式壶”考辨[J].福建文博,2013(2).

[6]浙江省文物考古研究所.南河浜——崧泽文化遗址发掘报告[R].北京:文物出版社,2005.

[7]浙江省文物考古研究所.浙江考古精华[M].北京:文物出版社,1999.

[8]中国社会科学院考古研究所.二里头陶器集粹[M].北京:中国社会科学出版社,1995.