聚酰亚胺薄膜表面无钯活化化学镀铜

2014-11-25潘湛昌张鹏伟张晃初曾祥福胡光辉肖楚民罗俊明

潘湛昌 *,张鹏伟,张晃初,曾祥福,胡光辉,肖楚民,罗俊明

(1.广东工业大学轻工化工学院,广东 广州 510006;2.胜宏科技(惠州)股份有限公司,广东 惠州 516211)

聚酰亚胺(PI)以其优良的耐高温和电绝缘性能被广泛用于PCB 行业,已成为加工高端挠性线路板的主要材料。化学镀铜可在非导电基体上进行,并能用于多个领域,如装饰表面制造、超大规模集成电路制备等[1]。然而欲在聚酰亚胺薄膜上化学镀铜,必须要先在其表面制备出一层贵金属微粒,以便使之具有催化还原铜的能力[2]。聚酰亚胺薄膜表面亲水性和极性差,导致其与其他材料的结合不牢。所以要想获得结合力良好的镀层,必须对聚酰亚胺薄膜进行表面改性。聚酰亚胺薄膜在碱性溶液中发生水解,表面会生成一层聚酰胺酸盐[3],从而大大提高其与其他材料的结合力[4-7]。

现阶段化学镀铜的活化多采用贵金属钯作为活化剂,但是金属钯过于昂贵。笔者曾有用银作为催化剂在PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)表面沉铜的先例[8-9],但在聚酰亚胺表面用银作为催化剂进行化学沉铜至今尚未见报道。所以本文采取价格较为便宜的银作为催化剂。

1 实验

1.1 化学镀铜

取聚酰亚胺薄膜基体5 cm × 5 cm × 0.05 mm,用去离子水清洗干净后,在室温下放入丙酮中溶胀20 min,取出后用去离子水清洗干净,然后放入质量分数20%的NaOH 溶液中水解60 min 进行化学改性(即利用碱与PI 进行化学反应,以改变其化学性质),取出后用去离子水清洗干净,再放入1 g/L AgNO3溶液中浸泡5 min进行活化。活化后用去离子水清洗,之后直接放入镀铜液中进行镀铜。化学镀铜的配方如下:

以上试剂均为市售分析纯。

1.2 形貌结构和性能的表征

采用Nicolet380 傅里叶变换衰减全反射红外光谱仪(美国热电集团)表征化学改性后的聚酰亚胺表面结构。采用日立S-3400N 型扫描电子显微镜分析铜层的表面形貌,并用其附带的X 射线能谱仪对聚酰亚胺薄膜表面吸附银微粒进行表征。采用Ultima-III 型X 射线衍射仪(日本理学)测定试样的构相,铜靶,扫描速率8°/min,工作电压40 kV。采用JJ200 电子天平(常熟市双杰测试仪器厂)对镀铜层厚度和镀铜速率进行表征。铜层的结合力采取划痕法和胶带法进行定性测试。

2 结果与讨论

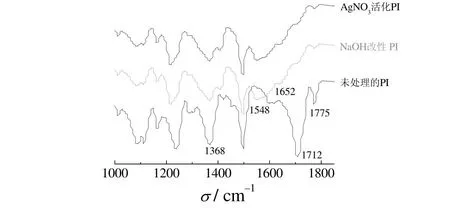

2.1 聚酰亚胺处理前后的红外光谱图

聚酰亚胺的结构式如下:

图1 为聚酰亚胺及其表面经不同预处理后的FTIR-ATR 光谱。由图1 可观察到,经NaOH 溶液化学改性后聚酰亚胺的表面结构发生了变化:1 368、1 712 和1 775 cm−1处的红外吸收峰减弱,对应于其基团中羰基对称和非对称振动以及碳氮键振动,表明聚酰亚胺的基团在处理后被打开;1 652 cm−1和1 548 cm−1处出现新的吸收峰,对应于CONH 基团中的C=O 伸缩振动和N─H 弯曲振动,表明聚酰亚胺表面有氨基化合物生成[5],说明聚酰亚胺在NaOH 溶液作用下发生了水解。在AgNO3溶液中活化5 min 后,聚酰亚胺的红外谱图并没有明显变化,说明AgNO3溶液仅起到活化作用,并不具备对聚酰亚胺化学改性的作用。

图1 聚酰亚胺薄膜预处理前后的FTIR-ATR 光谱Figure 1 FTIR-ATR spectra for polyimide films before and after pretreatment

2.2 聚酰亚胺表面的活化

聚酰亚胺经过 NaOH 处理后直接放到 1 g/L AgNO3中浸泡5 min 进行活化。活化后经去离子水清洗之后直接放入镀液中,经过10 s 之后可以看到在聚酰亚胺薄膜表面有黑色颗粒生成,其EDS 能谱图如图2。由图2 可以明显看出,有银元素吸附在聚酰亚胺薄膜表面。

图2 经银活化的聚酰亚胺表面化学沉铜10 s 后的能谱图Figure 2 Energy-dispersive spectrum for silver-activated polyimide surface after electroless copper plating for 10 s

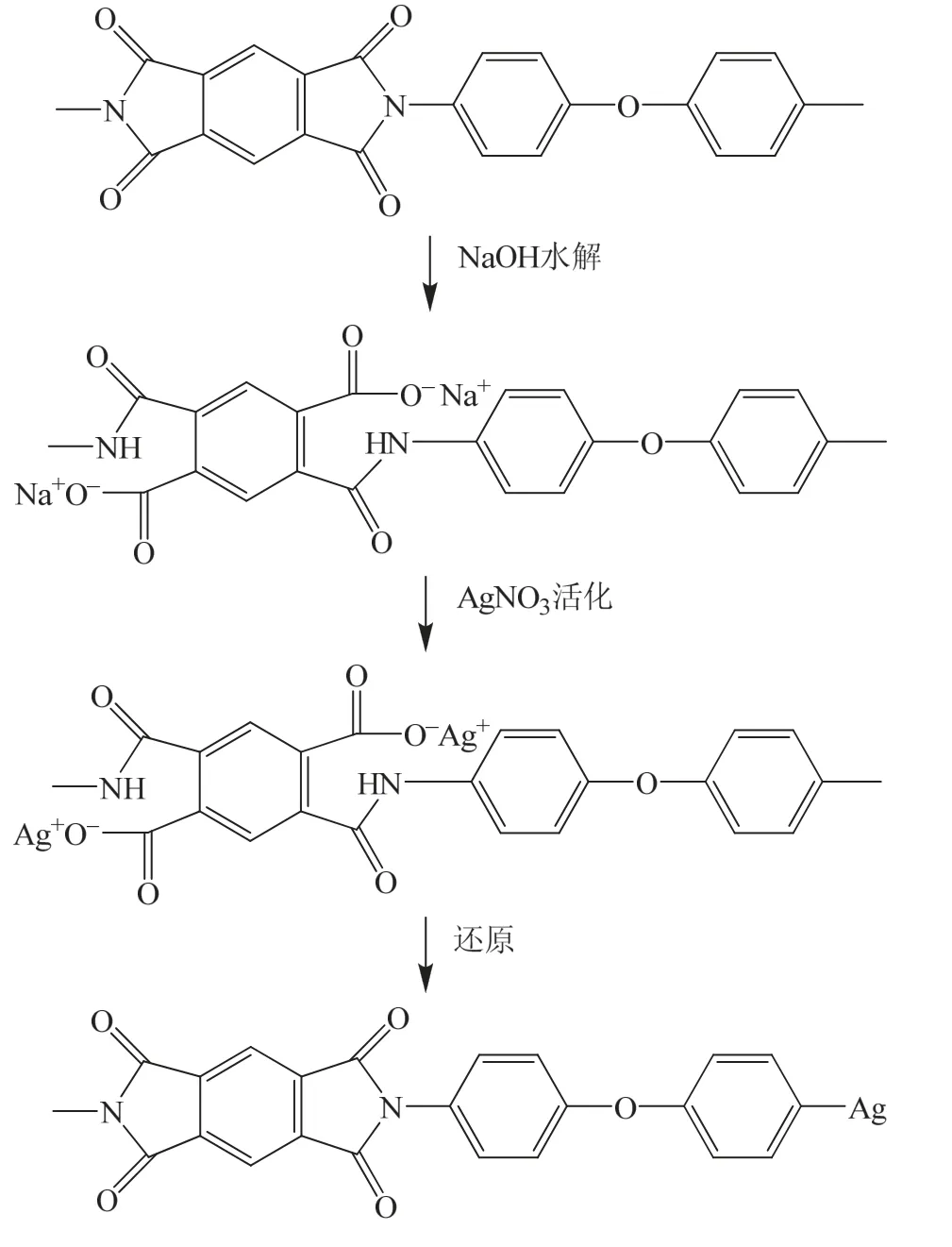

根据图1 的红外光谱以及图2 的EDS 能谱分析,并参考秦志英和王为在研究聚酰亚胺表面钯微粒的制备及化学镀铜效果[5]中提到的聚酰亚胺水解过程,可推测出聚酰亚胺在NaOH中水解及与Ag微粒的结合过程如下:

2.3 化学沉铜层的表征

2.3.1 沉积速率和沉积厚度的测量

沉积速率(平均镀速)采用称重法测定,将施镀工件5 cm × 5 cm 的小片洗净、风干后,称其质量为m1(g),化学沉积60 min 后,用蒸馏水冲洗干净,待风干再称其质量为m2(g),依据式(1)计算可得到镀速v:

式中,ρ──Cu 镀层的平均密度,取8.8 g/cm3;A──镀件的被镀表面积,cm2;t──施镀时间,h。最终测得沉积速率v=1.2 μm/h。

2.3.2 镀铜层的致密度和形貌

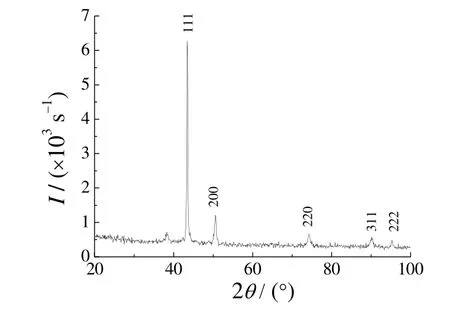

由于聚酰亚胺表面吸附的Ag 含量较低,彼此间存在间隙,此时的聚酰亚胺不具有导电性能或导电性能很差,因此不能进行电镀。但吸附的Ag 微粒可催化化学镀铜反应,吸附有Ag 微粒的聚酰亚胺上化学镀铜层色泽光亮,表面平整,无漏镀,颗粒细致均匀、致密度高,其表面SEM 形貌见图3,图4 为化学镀铜层的XRD 谱图。从图4 可以看出,衍射峰谱与Cu 标准卡片(PDF65-9743)基本一致,其铜镀层的晶粒尺寸由谢乐公式计算为28.86 nm,说明铜层晶粒细致。

图3 化学镀铜层的SEM 形貌Figure 3 SEM morphology of electroless copper coating

图4 化学镀铜层的XRD 谱Figure 4 XRD spectrum for electroless copper coating

2.3.3 化学镀铜层的结合力

(1)采用划痕法定性分析化学镀铜层与聚酰亚胺表面间的结合力:用小刀在镀铜层上划5 mm × 5 mm格子,将其加热到150°C,保温30 min 后放入水中急冷到室温,观察表面是否起皮。结果无论是直接刻划还是刻划以后作加热急冷处理,均没有发生起皮现象,表明化学镀铜层与聚酰亚胺薄膜结合良好。

(2)采用3M 胶带粘贴法:将3M 600 胶带粘贴在镀铜后的聚酰亚胺薄膜上,确保胶带与镀层紧密贴合,中间无气泡或缝隙,然后快速将胶带从镀铜层上扯落,观察镀铜层是否破损。结果3M 600 胶带并不能粘贴下镀层,镀层未破损,表明化学镀铜层与聚酰亚胺结合力良好,可以满足线路板行业的应用。

(3)参考GB/T 5270–1985《金属基体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法》,采用划格试验法:用一刃口磨成30°的锐角硬质钢划刀,在镀层上划边长为1 mm 的正方形格子,划时用力按压划刀确认划破整个镀层,观察格子内镀铜层是否从基体上脱落。结果格子内镀铜层并没有脱落,表明镀层与聚酰亚胺基体结合力良好。

3 结论

本研究表明,聚酰亚胺在碱性条件下水解之后对银离子有很强的吸附作用,银离子被还原之后形成的银微粒吸附在聚酰亚胺表面,并能催化聚酰亚胺化学镀铜反应。该方法用于化学镀铜,可获得色泽光亮、颗粒细致均匀、与聚酰亚胺薄膜基体有良好结合力的铜镀层。该方法有望用于挠性线路板的制造,可作为一种新型聚酰亚胺挠性超薄覆铜板的制作,也可发展为一种新型加成法或半加成法制作挠性线路板的方法。

[1]SHIH D Y,KLYMKO N,FLITSCH R,et al.Oxygen induced adhesion degradation at metal/polyimide interface [J].Journal of Vacuum Science&Technology,1991,9 (6):2963-2974.

[2]秦志英,王为.聚酰亚胺表面钯微粒的制备及化学镀铜效果[J].材料保护,2012,45 (11):45-47.

[3]蒋英,阙正波,张竞,等.聚酰亚胺薄膜表面水解动力学研究[J].绝缘材料,2009,42 (2):52-54,58.

[4]LEE K W,KOWALCZYK S P,SHAW J M.Surface modification of PMDA-oxydianline polyimide:Surface structure-adhesion relationship [J].Macromolecules,1990,23 (7):2097-2100.

[5]THOMAS R R,BUCHWALTER S L,BUCHWALTER L P,et al.Organic chemistry on a polyimide surface [J].Macromolecules,1992,25 (18):4559-4568.

[6]LEE K W,VIEHBECK A.Wet-process surface modification of dielectric polymers:Adhesion enhancement and metallization [J].IBM Journal of Research and Development,1994,38 (4):457-474.

[7]MATSUOKA M,MURAI J,IWAKURA C.Kinetics of electroless copper plating and mechanical properties of deposits [J].Journal of the Electrochemical Society,1992,139 (9):2466-2470.

[8]潘湛昌,张惠冲,武守坤,等.聚酯膜光接枝丙烯酸表面改性无钯化学镀铜[J].电镀与精饰,2012,34 (10):6-9.

[9]潘湛昌,程果,武守坤,等.聚乙二醇改性PET 薄膜化学镀铜[J].电镀与涂饰,2013,32 (1):25-28.