DNA自动售货机

2014-11-24陈婧

陈婧

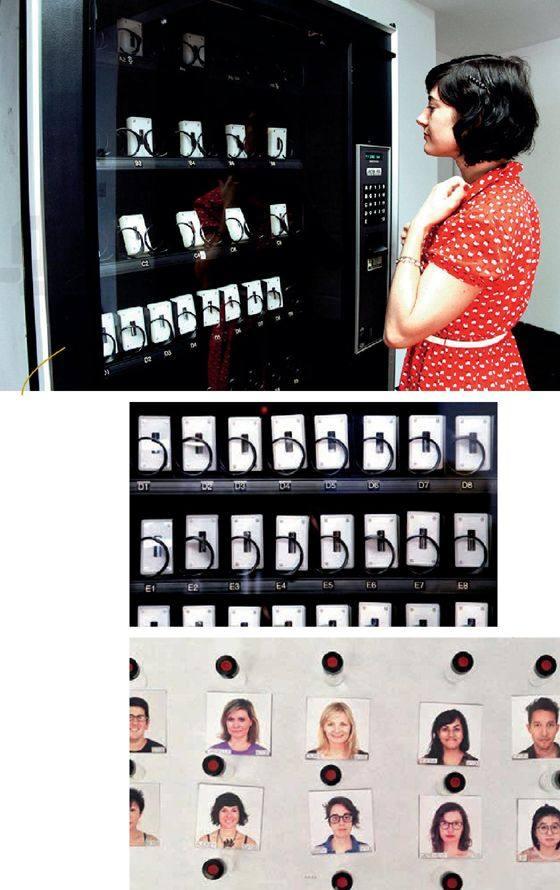

你留意过街头的那些自动售货机吗?里面出售的有饼干、矿泉水、棒棒糖或是饼干、薯片。但是你可曾想过,在这台机器里面卖出的是人体DNA!当你投入几枚硬币之后,机器推送到你面前的是人体里提取的DNA基因,包装在一个小瓶子里,还有一张有收藏价值的DNA主人的照片。这个想法看起来荒诞不羁,却即将成为现实。

当然在目前它还是一个艺术装置,作者是来自美国的大学教师加布里埃尔·加西亚·科伦布。在2014年的夏天,这种自动售货机将走下工厂的流水线,并被摆上纽约市的街头。到时候,你就可以对准自己喜欢的数字编号下手,机器会任意给你推送一个带有DNA基因的小瓶子,就像风靡美国的“Blind-box”玩具,打开到底会是怎么样的一个“小怪物”?

科伦布并不是第一个把人体DNA当艺术品的,2002年在日本艺术家村上隆的画作中,就有一幅著名的《如果双螺旋觉醒了》,蓝色和绿色的螺旋体沉默地表达了人体的奥秘。而美国艺术家希斯德威·哈格伯格的“奇观的视觉”作品中,她在实验室中从头发中提取人体基因序列,然后从基因序列中还原性别、种族和其他因素,并使用3D打印机重新创造出一个逼真的人体头像。另外,美国科学家保罗·鲁特蒙发明了“DNA摺纸技术”,用几百个DNA短链把长很多的基因带折叠成纳米尺寸的形状和样式。还有安德里安·萨拉穆诺维克,这位生物科学“画家”将自己舌苔上的表皮细胞中提取的DNA,制成基因序列图谱,并转化成了油画作品,现在他们也为更多人提供这种“DIY绘画”服务。

但至少对大众来说,制作DNA基因序列图已经不是一件难事了。在LiveScience实验室,甚至只要厨房里的一些食材,就可以提取出这些生物的基因序列,比如你在调制一杯夏威夷鸡尾酒的时候,就可以得到一份菠萝的DNA基因序列图。科伦布自己是个收藏爱好者,他收藏过的东西有很多,而这次推出人体DNA自动售货机的目的,就是为了给“人类”爱好者们收集不同的人体DNA——当然目的不止于此,他也希望通过艺术的方式给日渐广泛的生物基因提取技术一个争议的机会,拥有他人的生物基因,到底会不会产生严重的法律问题?

作为一个当代数码艺术家,科伦布还创作了许多其他装置,指向了我们生活着的数字空间,如何在这个“转瞬即逝”的时间域里,把一个人的“痕迹”留给我们的下一代。作为一个装置艺术家,科伦布的作品更多地以视频的方式被观众牢记,这或许与他在南加州大学电影制作专业以及纽约大学的互动传播专业的学习密不可分。有的评论家把科伦布称作“现代的疯子科学家”,除了DNA自动售货机,他还创造了这样的作品,比如把朋友们在生活中的某些情境做成微缩版本的电影,然后把他们“放映”在那些看起来“不可能”的东西里,像水晶的球形瓶、行李箱里、还有粉碎机的罩壳里!

“迷你”的朋友们就好像被围困在了那个空间里,一直活在那个世界里。他得意地把自己的作品称作“收藏了生命的微电影”。你还可以和他们互动,当你把指尖滑过玻璃瓶或是其他物体的表面时,就好像你真的在街头和他们相遇那样真实,这些朋友们会做出惊恐、或是久别重逢的表情,还有的会向你求助,也有的会躲你远远的。在那个空间里,他凝固住了一个时间、一个姿态、一份情感,把一个可能完全没有物理形态的东西,创造出了一个物理的外在。通过这种方式,他捕捉了生命的瞬间,珍藏了生命的记忆。

作为一个处在上升期的艺术家,科伦布已经获得了不小的成就。2007年,科伦布获得了奥地利林茨Ars Electronica艺术节杰出奖,2008年又荣获纽约艺术基金会视频类大奖,2012年起成为了TED的访问学者。对科伦布来说,在眼下这个瞬息万变的世界中,留住记忆,才是最需要艺术家去做的事情。但“收藏”记忆的方式是不是可以更有趣、更有生命力、但也遵循法律与伦理,到底是该把你的朋友微缩之后“圈”在玻璃球里?还是从自动售货机里,买上一份带着他照片的基因序列图?

记者:设计人体DNA自动售货机的初衷是因为你喜欢收集吗?

科伦布:我喜欢收集,还是孩子时就开始收集很多稀奇古怪的东西,它们来自世界各地,尤其是那些放在瓶子里的昆虫,所以我特别喜欢美国的自然历史博物馆。我在博物馆里第一次看到那些动物标本的时候,我在脑海里浮想到一个词汇:活着的雕塑。这些标本刻画了动物一生中的某个时刻,所以我开始想到自己,到底用哪种方式可以记住我自己的一生,让它一直保存下去,还有我的那些朋友们。

记者:为什么会联想到DNA这种独特的形式?

科伦布:我的朋友奥利弗·梅德韦迪科是Genspace生物实验室的创始人,他的实验室位于纽约布鲁克林区的一个社区,离我家不远,任何人都可以去上课。大约一年前,一个偶然的机会,我们在那里学习如何在暗室中培育大肠杆菌,在此之前,我从来没有想过DNA基因序列会有如此美丽的图形。那天我看到了奥利弗从草莓中提取出来的DNA,它是如此的美丽,又真的很有趣。这让我一下子对这个表现形式产生了浓厚的兴趣。很多人尤其是在艺术圈的人,不一定会和科学扯上关系。但是因为草莓DNA序列吸引了我,不久我加入了他的实验室。我问奥利弗,如果我们能提取草莓的DNA,我们能从人体上提取吗?大约10分钟后之后,我第一次看到了自己的DNA的长相。

记者:你提取DNA的来源通常来自哪里?是志愿者吗?

科伦布:在实验室里,我们可以让自己的DNA出现在小瓶子里,我们有这样的技术,可以拿自己做实验。但是要推广,我们首先拟定了人类DNA提取协定书。在与一些艺术家好友共进晚餐的时候,我和他们介绍这个项目,他们很多完全不相信人类的基因序列是可见的,这也促使我去寻找那些愿意提供DNA的人。每个星期五的晚上,我就会在家里举办一些奇特的派对,吸引大家过来参加。那些有意愿的人就会愿意贡献出自己的一点头发,我会用照相机拍摄他们、用摄影机记录整个过程,这不仅因为可以起到DNA辨识的作用,而且你也可以从他们的反应上看出来,他们迷上了自己的DNA,对科学有兴趣。我还开放自己的工作室,邀请大家过来参观,在知情的基础上签名加入这个项目。另外在纽约大学教书的时候,通过我的介绍,我提取的DNA也从朋友圈慢慢发展到了更多的普通人。

记者:怎么会想到用自动售货机来提供给公众收藏?

科伦布:有一天我发觉DNA螺旋长得就像自动售货机里空置货架的螺旋架,这让我欣喜若狂。除了那些地铁里可见的自动售货机,的确在美国还有一些并不常见的自动售货机,比如在洛杉矶的商场里有鱼子酱自动售货机,还有艺术售货机Art-o-mat,卖的是各路艺术家创作的小艺术品,比如火柴盒上的创作,或木块上的画作,都是限量的。为什么不能有个人体DNA的自动售货机呢?这激发了我去做一个独特的装置,投币可以买人体DNA样本,除此之外还能获得一张DNA所有者的照片。

记者:你是如何决定DNA售货机里售出哪个产品?

科伦布:我在收集朋友们的DNA小瓶子之后,就尝试对他们进行整理和分类,希望让大家进行选择。这有点像我的Facebook,某种程度上就像创建了一个基因的“社交网络”,但是除了年龄、性别、职业、种族、肤色这类“标签”之外,我并没有找到更好的办法。有一次一个朋友经过,看到我桌上的DNA测序图片,问我为什么它们有编号?是因为前者比后者更加罕见吗?它们其实只是按照我提取的DNA顺序进行的简单排序,这个问题是我从未想到过的。这个让我想到了我童年时收集玩具的过程,并找到了解决办法。

记者:为什么说这个过程像收集玩具?

科伦布:这有点像“blind-box”,你买这些玩具盒,你不知道里面有些什么。当你打开他们,发现都是罕见的玩具。我花了一个晚上绘制自动售货机,让购买者可以用一个合理的价格,从传统的自动售卖机里购买一个人类DNA的样本。你可以想象购买者投入硬币,点击一个数字,突然会弹出一个不为人知的小瓶子,里面是一个陌生人的DNA,和每一个DNA在一起的还有一幅珍藏版的限量肖像画,以及一个链接可以观看如何给人体提取DNA的过程,给购买者的兴奋感就像获得了一个罕见的玩具!

记者:推出之后,人体DNA自动售货机的反响如何?

科伦布:第一批使用的是传统售货机,摆放在纽约的画廊里,它的销量很好。在购买者开始接触它们的时候,他们并不知道这是什么,他们在机器前仔细地阅读并感到非常惊奇。我们第一次只制作了100份DNA作品,很快销售一空。我更想让这些自动售货机出现在交通枢纽,普通公众更多,比如纽约的中央车站,或是宾夕法尼亚州的车站,并通过它去看大家的反应。当生物技术和DNA测序变得越发常见,如同激光切割和3D打印,你会仍然愿意提供你的DNA,让它成为自动售货机里的一部分吗?同样,你会去购买别人的样本吗?你购买样本是为了做什么呢?

记者:你更加担心的是什么问题?

科伦布:假想并不太久的未来,每个人都可以方便地获得廉价的生物技术,DNA的价值是不是就会等同于自动售货机里的糖果、苏打水和饼干?还有那些医药巨头公司正花大价钱试图从购买人类的DNA用于药品和疫苗开发,而DNA的主人并没有给予授权,恰如我们的智能手机正在悄悄获取我们的行为数据,而我们对此也完全不知情。关于获得DNA的合法性和道德中有两个案例值得关注,1951年海莉耶塔·拉克斯接受了一次宫颈癌的手术,但她健康身体组织的一部分在未授权的情况下被切除,用于制成疫苗和艾滋病、癌症、放射研究,“海拉细胞”就是以她的名字缩写命名,至今还在使用。还有个案例,1990年约翰·摩尔在洛杉矶加州大学医学中心接受白血病治疗,美国最高法院判决他身体组织中被切除的部分,不属于本身,可以被商业化使用,这意味着可以进行大量复制,造成法律和道德的问题。而未来的基因工程,就像3D打印那样普及,究竟该如何才能保护我们的隐私权和对DNA的所有权?

记者:你的作品是在表达一种无声的抗议吗?

科伦布:我用一种看似游戏的方式,在表达一个关于隐私保护的担忧和对于人类DNA所有权的思考。我想让大家不要忘记海拉细胞和摩尔案例中,我们的人体组织和DNA在不知情的情况下被商业化,而未来这样的情况或许更容易发生。我希望把人体DNA作为一种“可收集”的材料,促使公开讨论DNA所有权的法律问题。有些人已经对DNA自动售货机产生厌恶,因为它使用的是人类基因的材料,也有人感到害怕,万一这样的DNA样本被购买之后,被移植到了犯罪现场。在美国,移动电话和上网信息被收集、贩卖已经非常普遍,在基因“黑市”上,人体基因的信息也正在被收集和贩卖。我并不是一个偏执的人,我始终抱着开放的态度去接受新科技,但是艺术的一项作用是对正在发生的事情进行反思。我用人体DNA自动售货机发起对话,而不是引起对抗,讨论如何才能在未来让基因材料的使用、持有变得更加安全、规范,教育我们如何合理地去处理自己和他人的DNA,以及在什么情况下才能让人类的数据被哪些人所获取。