血细胞分析技术及其进展研究

2014-11-23吴太虎

段 浩,陈 锋,顾 彪,李 抄,吴太虎

0 引言

血细胞分析仪是当前国内外各大医院及实验室所采用的一种进行血液参数分析和实验的重要仪器,它为医疗工作者对被检测者的血液基本情况提供量化认知依据,并为后续医疗行为的开展提供参考。自20世纪40年代问世以来,经过60多年的发展,血细胞分析仪从仅能进行红细胞、白细胞测量演变为可进行白细胞五分类、七分类甚至九分类,报告参数多达几十项的全面综合型分析仪器[1]。其主要进展表现在白细胞测量原理的不断创新上:从原有的物理性测量发展为物理、化学、生物等多学科技术手段综合运用,测量方式也由半自动化转变为全自动化,尤其是电子技术和图像分析技术的不断突破促进血细胞分析技术测量范围更广、准确度更高[2]。本文从血细胞分析技术的问世开始,对其发展历史进行简要介绍,重点阐述了湿式技术在白细胞分类和精确测量方面的原理。同时,结合作者自身的工作实践体会,对干式测量技术及其应用前景进行了概述,并大胆预测了未来血液分析技术的发展趋势。

1 血细胞分析仪的发展历史

20世纪40年代末,血细胞分析主要采用光电法和电容法,其原理为利用细胞稀释液对光吸收度不同而采用光敏元件进行血细胞计数,或者根据血细胞通过测量电极时改变极间电容的方法进行脉冲直方图计数,然而仪器灵敏度低和易受干扰等缺点使其在推广应用上大大受限[3]。20世纪50年代后期,库尔特发明了电阻抗法(亦称电阻法),主要利用血细胞的低频不导电特性对红细胞和白细胞进行计数,该方法因其测量准确度高至今仍广为应用。20世纪70年代以后,库尔特和希森美康公司先后推出可进行白细胞二分群(小细胞群和大细胞群)的仪器,其报告参数也从单一血细胞计数发展到包含平均红细胞细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)等多个综合分析表征量[4]。自此之后,许多公司相继研制并推出了可进行白细胞三分群(小细胞群、大细胞群和中间细胞群)的血细胞分析仪,可报告的参数增加到十几项。进入20世纪90年代,白细胞分群技术获得长足进步,物理、化学等手段的综合应用使得白细胞从三分类发展到五分类、七分类,甚至是九分类,可报告参数也增加到20多项。其中,除主要血细胞参数外,各细胞亚群参数也纳入测量范围并进一步精细化,这使得血细胞分析仪报告参数在保证测量准确性的前提下充分增加,从而更加客观全面地反映出测试者的血液状况[5]。

2 血细胞分析仪的主要测量原理(湿式分析技术)

血细胞分析仪主要是对血液有形成分(红细胞、白细胞、血小板及血浆等)的定量测量,并通过相关参数推导反映人体血液循环及机体内环境稳态状况。当前市场上血细胞分析仪器种类繁多,但其检测原理及参数基本相同,现介绍如下。

2.1 红细胞和血小板的检测原理

人体血液中的红细胞和血小板在细胞体积和数量上存在明显差异,因此,二者在同一个测量通道内进行区分计数。主要测量方法为电阻抗法,后期发展出现的光散射法则在细胞计数和体积测量的基础上给出平均血红蛋白含量、平均血红蛋白浓度(MCHC)等更多测量及推导参数。

(1)电阻抗法:采用电阻抗法进行细胞测量的检测装置主要由2个电极组成,极间电压恒定。未加入血样时鞘流液流速稳定,从而使得极间阻值维持不变。由于血细胞是不良导体,稀释后的血样在鞘流液的引导下以恒定速率通过电极时,进样微孔附近电极间的液体被排开,阻值发生变化,产生计数电脉冲信号。脉冲信号的幅度表征血细胞体积,数目表征血细胞数量。红细胞和血小板在体积上存在较大差异,因此,通过设置脉冲幅度阈值可在单测量通道内对二者进行有效区分:一般将2~35 fL的颗粒统计为血小板,大于36 fL的颗粒统计为红细胞。脉冲信号经过幅度甄别器、滤波、信号放大器及算法处理,得出相应分类的数目[6]。

(2)光散射法:红细胞的光散射计数主要是采用高、低2个角度测量同一个经戊二醛固定红细胞的散射光。根据Mie理论,当球形化的血小板单个通过激光照射区时,在高角度测量细胞的折射指数(RI),它与细胞的密度有关,可准确得出平均红细胞体积、平均血红蛋白含量等参数。低角度测量散射光的转换能量大小可以获得单个红细胞的体积及其总数。光散射法对红细胞和血小板的测量可将小型红细胞、血小板、红细胞碎片及电子噪音进行区别,甚至可以计数30~60 fL的大型血小板。

然而,红细胞和血小板的测量信号常有交叉(如大型血小板脉冲信号误判为红细胞,小型红细胞脉冲信号进入血小板计数),造成实验误差。因此,对二者的精确区分测量采用了以下几种技术。

(1)扫流技术:红细胞体积相对血小板较大,已经通过测量室进行脉冲计数的红细胞一旦回流至感应区边缘,则会出现较小涡流而产生类似血小板的脉冲信号,从而导致血小板假性计数。扫流技术在红细胞计数小孔后设置了稳定流路,可保证通过微孔已进行计数的红细胞立即被冲走,进而防止假性计数脉冲的产生。

(2)防反流装置:为了防止已进行测量计数的红细胞回流,在计数池小孔后方感应区之外设置挡板,板上存在直径略大于红细胞直径的小孔。进行计数时已通过感应区的红细胞在负压作用下立即通过小孔流走,即使产生涡流,挡板也会阻止红细胞回流,保证脉冲计数的准确性[7]。

(3)鞘流技术:为了避免红细胞从计数孔边缘流走及涡流、回流等现象出现,采用鞘流技术。将细胞稀释液通过一毛细管对准测量孔,伴随四周的鞘流液一起流出,这使得中间的细胞稀释液在鞘流液作用下形成单个排列的细胞流,从而确保了在电阻抗和流式测量2种方法中红细胞和血小板计数的准确[8]。

(4)浮动界标技术:正常情况下,红细胞和血小板体积差异较大,采用固定阈值很容易进行区分(通常以35 fL作为测量阈值)。但在机体病理情况下,血小板体积可能超过35 fL,在某些贫血(如缺铁性贫血、地中海贫血)患者中,红细胞体积则偏小。因此,固定阈值可能造成血小板和红细胞漏检。针对此类情况,可在脉冲直方图正常值范围内(通常为5~35 fL)选取频数最低点作为二者的计数阈值,以此进行浮动界标判断计数[9]。

其他形态红细胞的测量,如网织红细胞(晚幼红细胞脱核后到完全成熟红细胞之间的过渡细胞)的检测是基于其自身的特殊性质:胞浆内残存的嗜碱性物质活体状态下可被吖啶橙、碱性槐黄等荧光染料染色,在激光照射下发出固定波长的荧光,仪器通过测试发光细胞数量和光强即可得到网织红细胞的各项参数。有核红细胞和白细胞可同时进行测量,加入溶血剂溶解成熟红细胞后,采用聚次甲基荧光染料进行核染色,检测其荧光强度便可明显区分出2个细胞群。

2.2 白细胞的测量原理

白细胞的分类测量技术从最初的电阻抗法物理计数逐渐发展到生物与化学染色等技术相结合进行三分类、五分类甚至九分类计数,其测量原理的不断创新是血细胞分析仪发展的主要方面。

(1)电阻抗法:早期白细胞测量计数采用电阻抗法。首先对采集到的血样进行一定比例稀释并加入溶血剂,使得红细胞溶解的同时白细胞皱缩、胞浆渗出,保留下来的包膜将细胞器包裹在细胞核的周围。然后细胞悬浮液通过计数孔进行脉冲信号采集和直方图输出,各分类细胞值通过计算细胞群在脉冲直方图上的面积得出:35~90 fL为小细胞亚群(以成熟的淋巴细胞为主),90~160 fL为中间细胞群(以单核细胞为主),160~450 fL为大细胞亚群(以中性粒细胞为主)[10]。此方法可对白细胞进行三分类,淋巴和中性粒细胞计数准确度较高。

(2)光散射与细胞化学联合分析技术:这种方法主要利用各类白细胞的过氧化物酶(MPO)浓度不同对白细胞进行六分群,同时对嗜碱性粒细胞进行单独测量。白细胞各分群中嗜酸性粒细胞、中性粒细胞、单核细胞(除早期外)内所含过氧化物酶浓度依次降低,淋巴细胞、嗜碱性粒细胞、幼稚红细胞、巨核细胞均不含此酶。待测血样首先加入清洗剂和甲醛混合的等渗稀释液,然后加入过氧化氢和四氯-萘酚,细胞内的过氧化物酶分解过氧化氢产生氧,使四氯-萘酚氧化后显色并沉淀,定位于酶反应部位。采用激光束低角度(0~5°)和高角度(5~14°)照射细胞,并采集其散射光强度信号:低角度散射光反映细胞大小,高角度散射光反映核叶数目及大小(核叶多、大则散射光强)。通过分析此测量通道分类图可以得出以上细胞参数并分析出大型不染色细胞群(非典型淋巴细胞或MPO阴性的原幼细胞)。对于不含过氧化物酶的嗜碱性粒细胞,其测量采用时间差法与红细胞、血小板共用一个通道,加入排他性试剂溶解其他细胞,嗜碱性粒细胞与裸核一起进入测量通道,通过前向角和散射角的测量进行区分计数:嗜碱性细胞呈高狭角散射,位于脉冲直方图的上半部,裸核位于下半部。此外,还可以在细胞悬浮液中加入吖啶橙等荧光染料,经激光照射激发,对网织红细胞进行计数。该项测量技术对白细胞区分较好,计数准确度较高,但测量过程中消耗试剂种类繁多,流路和光路的精密度要求较高[11]。

(3)多角度偏振光分析技术:这种技术主要基于嗜碱性粒细胞的吸湿特性和红细胞经低渗鞘流液处理后不影响白细胞计数(鞘流液作用下红细胞内的血红蛋白游离出细胞外,鞘流液渗入,其细胞膜结构依然完整,折光指数与鞘流液基本相同,因此,不影响白细胞计数)的原理[12]。采用鞘流技术使血细胞单个通过检测区,利用0、10、90°散射光密度测量值列表来进行血细胞分析:0°前向散射光强度(1~3°)反映细胞体积及数量;10°散射光强度(7~11°)反映细胞结构和核质复杂性;90°散射光强度(70~110°)反映细胞内颗粒及分叶状况;90°D(消偏振光)散射光强度(70~110°)是基于嗜酸性粒细胞可将垂直角度的偏振光消偏振的特性,从而将嗜酸性粒细胞从中性粒细胞中分离出来。该技术的优势在于采用10°窄角和偏振加消偏振检测法,系统分辨力得以提高,实现了白细胞五分类,同时对其他异常白细胞可进行提示[13]。

(4)VCS探针技术:该方法是库尔特公司继电阻抗法后又一重要技术。V表示体积,采用低频电流分析细胞体积,能有效区分淋巴细胞和单核细胞。C表示电导,采用高频电磁波,根据各种细胞的电导性不同来测定细胞内部结构、核浆比例,可用于区分体积相同的2组细胞群,如小淋巴细胞和嗜碱性细胞。S表示光散射,适用氦氖激光源发出的单色激光照射细胞,并收集10~70°细胞散射光,可以获得细胞形态结构等信息,从而较好地区分细胞的颗粒构型和质量[14]。待测血样中首先加入只作用于红细胞的溶血剂,溶解红细胞。然后加入抗溶血剂中和溶血剂作用,使白细胞表面、胞质及细胞大小等特点仍保持与体内相同的状态。样本溶液在鞘流液包围中通过测量区,同时接受VCS探针测试。在实现白细胞五分类的基础上,该技术还可以检测幼稚白细胞、异型淋巴细胞、有核细胞、抗溶血红细胞等。

(5)电阻抗、射频和细胞化学技术:该技术主要是半导体激光流式细胞技术结合核酸荧光染色技术进行白细胞计数和分类,依据3类信号来鉴别细胞类别:前向散射光(FSC)反映细胞体积大小;侧向散射光(SSC)反映细胞的颗粒和细胞核等信息;侧向荧光(SFL)信号用于分析DNA和RNA的含量[15]。通过在血样中加入STROMATOLYSER-4DL试剂(以下简称4DL)可以溶解红细胞和血小板,并在白细胞膜上打出10~50 nm小孔。然后细胞悬浮液中加入试剂STR0MATOLYSER-4DS,其中的聚次甲基染料通过小孔进入白细胞内与细胞器和细胞核中的核酸结合,在633 nm激光照射下激发荧光强度与其含量成正比。由于4DL对淋巴细胞透化作用最大,染色后其荧光较粒细胞强。嗜碱性粒细胞在4DL作用下脱去部分颗粒,其荧光强度最弱。中性粒细胞仅脱去部分胞浆,荧光强度介于二者之间。同时,淋巴细胞内的细胞器较少,因此,侧向散射光和荧光较单核细胞弱。4DL与嗜酸性粒细胞的特异性结合可以通过测量侧向散射光信号将其有效区分出来。针对嗜碱性粒细胞,同样采用特异性试剂溶解其他细胞,进行前向散射光和侧向散射光测量即可进行分离[16]。此外,电阻抗法和射频技术也被用于测量幼稚细胞:根据幼稚细胞表面相对成熟的细胞膜脂质较少的特点,在细胞稀释液中加入硫化氨基酸,占位不同使得结合在幼稚细胞表面的氨基酸较多,具有一定抵抗溶血剂的作用。血样加入溶血剂后成熟细胞破碎,则通过电阻法可检测出幼稚细胞,而射频技术用于测量细胞核的大小和颗粒的多少。

2.3 血红蛋白的测量原理

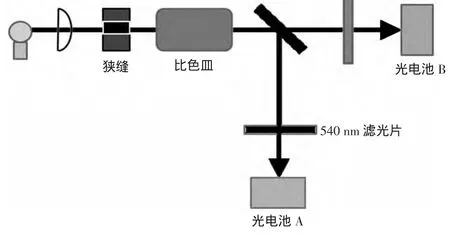

由于临床检验中难以从血液中分离出血红蛋白,因此,采用比色法进行间接测量。首先向待测血液中加入溶血剂,使得红细胞破裂、血红蛋白溶解出来。然后加入氰化钾将其转化为颜色稳定的氰化血红蛋白,血红蛋白含量越高,则颜色越深,吸光性越强。一般采用双波长法测量血红蛋白,其原理如图1所示。氰化钾的光密度曲线在540 nm处有一个吸收峰,光源发出的光经过透镜和狭缝透射过比色皿到达一个半透半反镜上分成2束光:透射光经690 nm滤光片到达光电池B转化为参考信号,反射光经过540 nm滤光片到达光电池A转化为样品信号。设λ1=540 nm,λ2=690 nm,则在 λ1时吸光度为 Aλ1=Kλ1CL+AS1。其中,Aλ1为在 λ1时的吸光系数,C 为待测物质浓度,L为比色皿厚度,AS1为光散射和背景吸光度。同样,对于λ2也有Aλ2=Kλ2CL+AS2。AS1与AS2近似相等,则参考信号与样品吸光度之差为 ΔA=(Kλ2-Kλ1)CL。此式说明样品中的待测组分浓度与两波长的吸光度之差成正比,因此,通过求出参考和样品信号差便可以求得相应的血红蛋白浓度。

图1 双波长法测量血红蛋白原理图

3 干式血细胞分析仪的测量原理

3.1 基本测量原理

干式血细胞分析仪测量主要基于细胞染色和离心分层技术。通过毛细作用将血样灌入特制毛细管中,使血液与草酸钾、吖啶橙及EDTA抗凝剂充分混合。其次加入特定比重的浮子,在12 000 r/min离心机中进行高速离心5min。由于血液中各成分存在密度梯度,因此,离心后毛细管从下到上依次为红细胞、白细胞、血小板、血浆,如图2所示[17]。加入浮子是为了对数量较少的白细胞分层(具体为粒细胞层、淋巴及单核细胞层)进行层厚扩展,以便于区分。然后采用红色光源照射毛细管,采集透射光信号强度图用于区分2层红细胞(由于部分浮子进入,分为被扩展红细胞层和未被扩展红细胞层)、血浆。之后采用波长为470 nm的蓝光照射毛细管,激发染色剂产生荧光,粒细胞层、淋巴及单核细胞层、血小板层分别发出橘红色、亮绿色、橘黄色荧光[18-19]。采集荧光信号,通过处理荧光图像可获得各个细胞层的厚度,与其对应密度相乘即可得到细胞数量[14]。相较于湿式测量方法,干式测量虽然精确度略低,但无需多种试剂,不存在复杂流路和光路的诸多要求,最大限度保证了血细胞的原始状态,并且抗震性能较好,适用于各种复杂环境下的测量。

图2 离心后毛细管血样分层放大视图

3.2 血红蛋白的测量原理

红细胞中1/3为血红蛋白,其余为水和低浓度盐类,其中,仅有血红蛋白对红细胞比重有决定性作用,同时血红蛋白也是待检测者红细胞密度差异的唯一来源。平均血红蛋白浓度和红细胞密度存在线性关系,如表达式(1)所示:

其中,Dr为红细胞密度,KS和KO分别为常数,通过进行数据拟合得出[20]。因此,求MCHC转化为求Dr,需要对浮子进行平衡态受力分析,此时毛细管中的血样及浮子位置如图3所示。

图3 浮子位置示意图

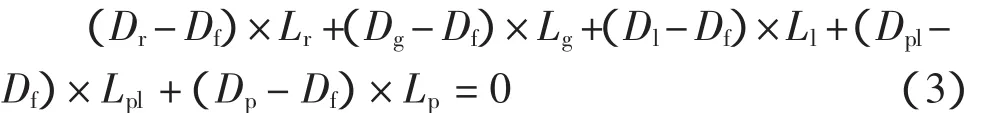

离心完成后,浮子受力分析如图4所示。浮子在自身重力Gf、红细胞层浮力Fr、粒细胞层浮力Fg、淋巴及单核细胞层浮力Fl、血小板层浮力Fpt及血浆层浮力Fpm共同作用下处于平衡态,则可得表达式:

其中,Fr=DrLrSg,Fg=DgLgSg,Fl=DlLlSg,Fpt=DptLptSg,Fpm=DpmLpmSg,Gf=DfLfSg。 Dr、Dg、Dl、Dpt、Dpm、Df分别为红细胞、粒细胞、淋巴及单核细胞、血小板、血浆、浮子的密度,Lr、Lg、Ll、Lpl、Lp分别为浮子浸入红细胞层、粒细胞层、淋巴及单核细胞层、血小板层、血浆层的深度,S为塑料浮子横截面积,g为重力加速度。由受力分析图可知Lf=Lr+Lg+Ll+Lpt+Lpm,则代入表达式(2)得到:

图4 浮子受力示意图

由上式可以求出红细胞层的密度Dr,代入表达式(1)求出参数MCHC,最终可求得血红蛋白含量[21]HGB=MCHC×HCT(红细胞压积)。

4 血细胞分析仪的发展趋势

当前各类血细胞分析仪的测量原理多种多样,已全面综合运用物理、化学、生物、电子及光学等学科手段,测量也逐渐从血液主要细胞类逐渐扩展到各亚群及变异细胞群,精细和自动化程度大大提高。综合现有仪器的测量原理及优缺点,现对血细胞分析仪未来的发展趋势进行简要预测:

(1)测量对象的精细化。现有各类型血细胞分析仪针对血样中的主要细胞群测量的技术已经十分成熟,准确度也较高,进一步提高其精度对于患者诊断依据的提供已无较大影响。基于此,各大厂家逐渐将测量精细化对象扩展到各细胞亚群,如B淋巴细胞、网织红细胞、有核红细胞等。此类细胞的一般性特征为数量相对于其他细胞来说较少,其测量精确度有待进一步提高,但对于机体病变的判断及研究意义重大。因此,未来血细胞分析仪的功能差异化将主要体现在对亚群细胞的精确计数上。

(2)测量硬件上的精细加工。目前,湿式的测量通道大多是基于细胞体积并结合染色技术进行细胞类型判别。流路和光路是进行细胞计数的关键硬件,进一步细分测量通道进行并行测量对于提高测量结果的准确性、操作的便捷性及效率至关重要,同时,细化测量通道设计也会大大降低后期软件的处理难度。

(3)软件分析智能化。在测量硬件条件确定的背景下,软件分析将直接影响分析效率及结果的精确度。当前采集的数据主要是一维、二维图像,三维图像较少。基于此的算法层出不穷,如EM算法、SVM算法、Eigen算法、神经网络算法等。由于前二者处理技术相对成熟,而三维图像携带的数据信息最全,对硬件要求较高,因此,未来血细胞分析软件部分将偏向三维图像辨识发展,以求多维度下联合判别,提高识别的准确性。出于实时性和分析难度的考虑,二维信号仍是当前以及后续一段时期血细胞分析的主要信息载体和处理对象。

(4)血细胞分析已经从简单的物理性能的研究转向对细胞内部化学性质及免疫性质的方向发展,即从细胞学向分子生物学,从分子生物学向免疫学方向发展。

[1] 乐家新,丛玉隆.血细胞分析技术与临床应用[J].继续医学教育,2006,20(26):43-48.

[2] 杨胜科.血液分析仪技术及应用[M].西安:西安地图出版社,2002:1-3.

[3] 伍柏青,傅新文.当代五分类血细胞分析仪技术原理分析[J].实验与检验医学,2011,29(4):391-394.

[4] 王汝忠.谈血细胞分析仪的进展及技术[J].医学工程师,1996(1):1-2.

[5] 丛玉隆,乐家新.再论血细胞分析技术进展及临床应用[J].中华检验医学杂志,2007,30(4):365-370.

[6] 于彦,徐增高,杨涛.浅谈血细胞分析仪的检测原理[J].医疗装备,2001(8):10-11.

[7] 陶敏.提高血细胞分析仪检测结果准确性的管理措施[J].中医药管理杂志,2011,19(8):778-779.

[8] 姜穗.血细胞分析仪的工作原理及其近期发展[J].医疗设备信息,2004,19(4):36-39.

[9] 朱根娣,许忻.血细胞五分类技术及其应用进展[J].医疗卫生装备,2009,30(6):105-106,111.

[10] 乐家新,丛玉隆,兰亚婷,等.网织红细胞计数与分群测定及临床应用探讨[J].临床检验杂志,2003,21(4):231-233.

[11] 王谦,展凤霞.新鲜全血在不同血细胞分析仪对比试验中的评价[J].山东大学学报:医学版,2009,47(11):68-74.

[12] 周金生.血细胞分析仪研究与进展[J].中华医学研究与实践,2004,2(5):23-24.

[13] 肖木洲,张广聪,叶竟妍,等.全自动血细胞分析仪对形态异常血细胞检测功能的评价[J].广州中医药大学学报,2006,23(3):225-227.

[14] 孟冬娅,牛景阳,徐亮.血细胞分析仪白细胞5分类法原理[J].沈阳部队医药,2010,23(4):277-279.

[15] 张时民.五分类法血细胞分析仪测定原理和散点图特征[J].中国医疗器械信息,2008,30(12):1-9.

[16] 王侃.浅析五分类血球仪的计数及分类原理[J].医疗装备,2010(1):47-48.

[17] Wardlaw Stephen C,Levine Robert A.Quantitative buffy coatanalysis:A new laboratory tool functioning as a screening complete blood cell count[J].JAMA,1983,249(5):617-620.

[18] 孔志明,大石英恒.吖啶橙荧光染色法和Giemsa染色法对微核的比较观察[J].细胞生物学杂志,1987,9(3):137-139.

[19] Shuyun Bi,Chunyu Qiao,Daqian Song,etal.Study of interactions of flavonoids with DNA usingacridine orangeasa fluores cenceprobe[J].Sensors and ActuatorsB:Chemical,2006,119(1):199-208.

[20] Levine Robert A,Wardlaw Stephen C.Method formeasuring hemoglobin:United States,4875364[P].Oct.24.1989.

[21] Stephen C.Wardlaw.Method and apparatus for measuring blood constituent count:United States,4558947[P].Dec.17.1985.