技术锁定的研究述评与未来展望

2014-11-22王华清

赵 莉,王华清

(中国矿业大学 管理学院,江苏 徐州 221116)

一、引 言

自经济学家Paul A.David[1]和Arthur W.Brian[2]提出技术锁定(Technological Lock-in)的概念以来,技术创新领域的研究者日益关注技术锁定现象或技术锁定效应。通过对现有文献的梳理发现,技术锁定领域的研究主要集中在三个层面。第一,宏观层面,Djelic和Quack[3]、Morgan和Kubo[4]、丁重和张耀辉[5]等制度学家利用技术锁定理论解释制度僵化带来的危害。如Djelic和Quack(2007)研究了开放系统下社会发展路径的转型过程,研究结论显示:路径转型源自步骤和接点二者结合逐步递增的渐进程序,即在路径锁定情形下,社会制度变革是渐进的过程,不可能一蹴而就。第二,中观层面,David和Arthur等经济学家采用技术锁定理论解释行业“次优”技术锁定的结果。如Arthur[2]对比分析了收益递增、收益递减和收益不变三种情形下,技术所占市场份额的动态性变化,并重点剖析了导致“次优”技术锁定的市场条件。Castellucci[6]等指出技术锁定意味着某个特定的技术路径一旦被选定,转移到其他技术路径的难度增加。第三,近年来微观层面的技术锁定研究逐渐得到学界的关注。国外学者基于动态能力的视角研究指出技术锁定会增强企业竞争优势,并能够在一定程度上提升企业的创新绩效,但长时间的技术锁定会导致组织僵化[7-8]。我国学者对技术路径锁定的研究,多是基于发展中国家企业的视角,研究跨国公司技术锁定对发展中国家企业尤其对国内企业造成的影响[9-11]。

由技术锁定三个层面的研究可以看出,关于技术锁定的研究由宏观转向微观,且研究结论由原来的倾向于“次优技术”锁定阻碍社会或行业的技术进步,发展到目前从“利弊”两个方面分析技术锁定对企业竞争优势产生的影响。本文收集大量的国内外相关研究文献,系统梳理技术锁定的内涵、成因、对经济发展、社会技术进步和企业竞争优势产生的影响、应对技术锁定的策略研究等内容。同时,指出现有研究的不足,并对未来研究作出展望。

二、技术锁定内涵界定研究

通过对国内外研究文献的梳理发现,关于技术锁定的概念,国外学者主要基于技术发展路径依赖的视角进行界定,认为长时间的技术依赖会导致技术锁定。Arthur[2]认为技术锁定表现为经济系统中的一种均衡状态,如果外部刺激因素不够强大,这种均衡状态就会持续相当长的时间。而打破这种均衡状态则需要耗费很高的成本,如果行为主体不能承受这一成本,其使用的技术就只能按照以前的路径继续发展。于是,经济系统就被长时间地锁定在当前的均衡状态中。经济系统的均衡状态体现在企业的技术创新过程中,就表现为由企业的路径依赖导致的技术锁定现象。Liebowitz和Margolis[12]、David[1]认为路径依赖的重要发现是其“由历史事件决定的锁定”,技术锁定表现为企业技术发展过程中出现的历史因素,对未来的技术变迁起决定性作用[13]。Daniel[14]认为技术锁定是一种形式的路径依赖,由于网络效应的存在,市场一旦选择了某项技术标准,即使出现更好的替代技术市场仍被该项技术标准锁定。Yanhona和Shou[15]则认为在企业内部及行业内出现主导设计就意味着技术锁定。

国内学者对技术锁定的研究,主要是在国外学者研究的基础上进行的。因此,对技术锁定概念的界定除了借鉴路径依赖理论以外,还体现了我国所处的发展中国家的情形及技术锁定现状。刘世俊[10]指出技术锁定是跨国公司利用其在某方面拥有的垄断优势,在技术、产品价值链形成过程中的某个或某几个环节,设计一道或多道令竞争者难以破解的“know-how”,从而,使其保持在该领域的垄断地位,并获取垄断利润。跨国公司技术锁定的主要技术形式包括专利技术、专有技术或技术标准等。杨玲萍和吕涛[16]研究认为,技术锁定是技术或技术系统沿着某个特定的路径向前发展,随着投入的增加、采用时间的延长,摆脱该路径变得越来越困难。所以,技术和技术系统在更长的时间里趋于维持现状,并抵制潜在更优技术或技术系统的出现。杨园华等[17]认为技术锁定是指某项技术在获得市场主导地位之后,为了降低风险,企业在进行投资时会优先考虑选择现有主导技术,即企业在技术创新中表现出依赖现有技术,抵制潜在技术的习惯。赵莉[18]从微观层面界定了技术锁定的概念,认为技术锁定是企业对现有技术产品的乐观预期或对现有主导技术的依赖,致使企业不愿或不能很快地采用新技术。同时,在研究中她还根据技术与市场的关系,将技术锁定划分为技术主动锁定、技术自我锁定和技术被锁定三种类型。

从国内外学者关于技术锁定内涵的界定,可以看出,技术锁定具有路径依赖性,其一旦形成,就表现为一定时间内的相对稳定性。且对潜在更优技术的开发和采用具有一定的抑制作用,导致转向其他替代性技术的障碍增大。

三、技术锁定的成因分析

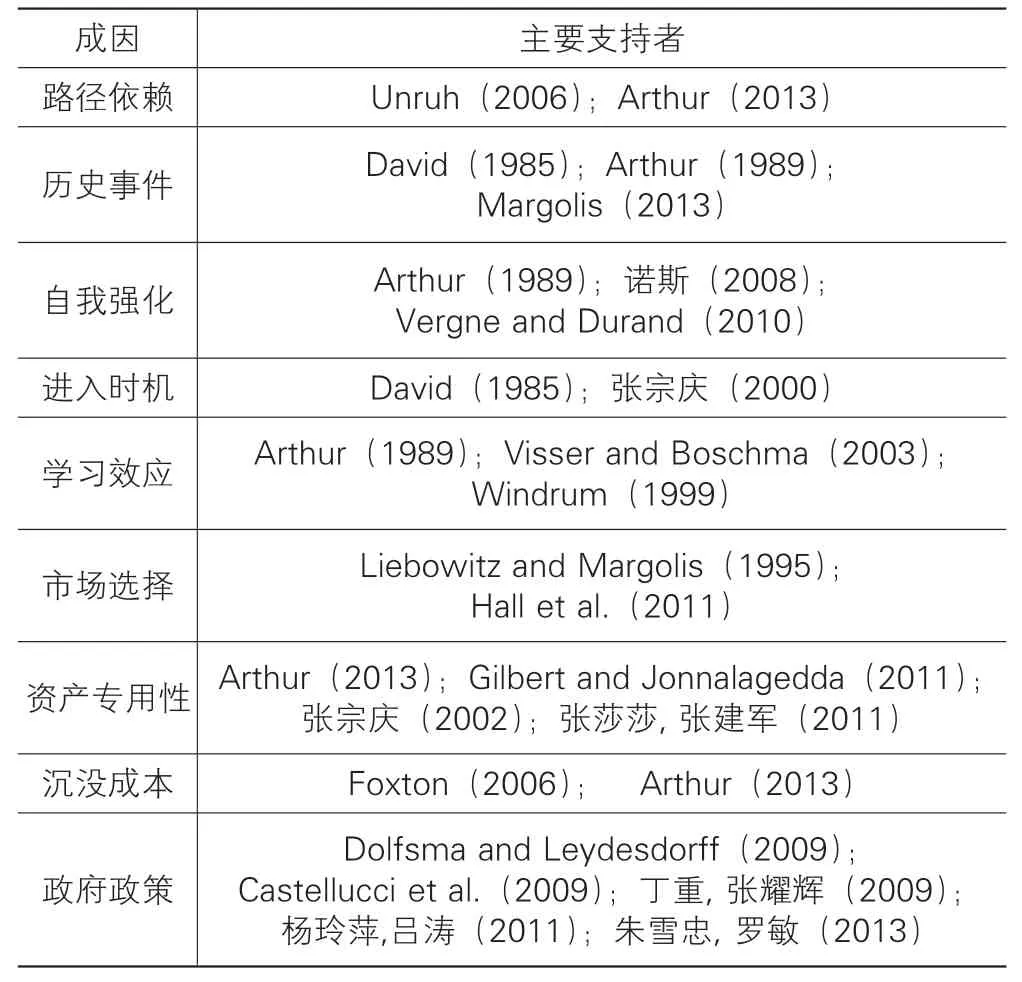

Unruh[19]认为技术锁定的出现是多种因素错综复杂影响的结果,这些因素包括行业技术、基础设施、相关企业及用户数量等。通过对现有文献的梳理,发现造成技术锁定的原因较多(见表1)。目前尚未出现对技术锁定成因进行系统梳理的研究文献,本文在前人研究的基础上,将技术锁定的成因主要归纳为以下几种观点:路径依赖说、市场竞争说、NIH说等。

(一)路径依赖说

路径依赖是指在局部稳定均衡的状况下,某个系统的发展路径取决于其目前所在的或将要进入的选择域。路径依赖决定了系统的未来发展方向,最早出现的技术可凭借其先入优势,利用规模经济、学习效应及业内外追随者采用该技术产生的协同效应,实现技术路径的自我强化。后进入市场的技术相比在先技术可能拥有性能优势,但由于失去市场先机,仍难以占领市场,从而导致市场“锁定”在某种无效状态中。Arthur[20]认为在技术收益不变或递减的情况下,能够预测技术路径,社会系统或组织的“自我强化”会引致技术锁定。诺斯[21]从社会制度及制度变迁的角度研究技术锁定,得出了与Arthur相同的研究结论,即“报酬递增”和“自我强化”是形成技术锁定的原因。Vergne和Durand[8]结合David(1985)、Arthur(1989)等的研究结论,指出狭义的路径依赖在“偶然性”和“自我强化”两种情形下,体现出随机过程的特性,并在外部突发事件刺激不足的情况下形成技术锁定。演化经济学的研究者认为,技术、经济属于具有正反馈机制的随机非线性动态系统,一旦该系统受外部“小事件”或“偶然情形”的影响,就可能使其他的解决方法处于优势,该系统就会沿着这条固定的路径继续演化,由此形成技术锁定[22]。根据技术发展的现实来看,情况也是如此,最终主导市场的技术不一定是最优技术,而是由偶然的“历史事件”[2]或路径依赖影响的结果[19]。而由路径依赖导致的技术锁定是一种均衡状态,一旦形成,在外部事件刺激不足的情况下,就很难改变这种锁定。技术锁定通常表现出两个特征:一是不可预测性;二是潜在无效性。

表1 技术锁定的原因研究

(二)市场竞争说

现代技术体现出越来越多的复杂性,采用该类复杂技术的个体或组织需要付出更高的学习成本和机会成本。因此,该类复杂技术获得持续改进的机会就越多,市场对其依赖也越大。在这种情况下,与该技术相竞争的其他技术逐渐被市场淘汰,从而形成技术锁定(lock-in)[23]。Arthur[2]认为在技术收益递增情况下,技术发展的路径难以预测。尤其是当两个或两个以上的技术在同一市场上进行竞争时,偶然的、不起眼的事件可能使其中一项技术获得较大优势,从而占据市场主导地位。Arthur[24]还指出市场上技术产品的兼容性也是造成技术锁定的原因之一,他还认为,“锁定”与“最优”是两个相互独立的问题,只有在收益增加或成本降低的过程中,技术或产品才有可能取得市场主导地位。由于技术锁定的偶然性较大,所以,很难根据初始条件准确预测路径锁定方向[8]。叶晓煌等[25]认为技术创新的收益存在外溢性,企业之间博弈的纳什均衡必然导致没有企业愿意进行创新,从而形成技术锁定效应。任静等[11]指出激烈的市场竞争环境和技术产品效益外溢,是跨国公司为获取垄断优势而采取技术锁定策略的主要原因。

(三)NIH说

从企业内部看,“Not-invented Here(NIH)综合征”是导致技术锁定的原因之一,它是企业出现技术自我锁定和被锁定的根源。“NIH综合征”是指在一个稳定的研发团队内部,团队成员认为只有他们才拥有某一特定领域的权威知识,任何外来的新思想、新技术都是不可接受的,从而导致该研发团队丧失创新积极性、整个研发组织绩效降低的现象[26]。Chesbrough[27]认为“NIH综合征”是来自企业内部的开放式创新的阻力,它在一定程度上表现为企业的仇外态度。导致“NIH综合征”的原因相当复杂,它既可能与企业的组织文化、人员结构、高层态度等因素有关,也可能与企业研发团队的工作氛围、研发理念、创新模式等因素有关。“NIH综合征”给企业带来的负面影响是非常明显的,它滋长了企业的研发惰性,尤其在新技术层出不穷的竞争环境下,企业选择技术路径的机会稍纵即逝,但技术选择的结果却决定了企业未来的发展前景和在行业中的地位。

四、技术锁定的影响研究

从技术锁定的现有研究文献来看,学者在关注技术锁定的内涵及成因的同时,更加关注技术锁定对经济发展、社会技术进步及企业成长造成的影响。宏观和中观层面的研究文献,主要关注技术锁定对经济发展、社会和行业技术进步带来的影响,得出的主要研究结论是技术锁定不利于经济发展和社会技术进步,尤其“次优”技术锁定,具有更多的负面影响;微观层面的研究文献,主要探讨技术锁定对企业技术创新、竞争优势等方面产生的影响,得出的研究结论不同于宏观和中观层面的“一边倒”,而是从正反两个方面探讨技术锁定对企业的影响。本部分主要分析技术锁定在宏观和中观层面对经济发展、行业和社会技术进步影响的研究,同时,分析技术锁定对企业技术创新和竞争优势影响的研究文献。

(一)技术锁定对社会经济发展的影响

宏观层面关于技术锁定的研究,主要关注技术锁定对经济发展带来的影响。从技术锁定的发展阶段看,初期出现的技术锁定有利于维护经济系统的均衡状态,从而避免资源浪费,有利于提升整个系统的经济效益,有利于社会经济的发展[2]。Arthur认为伴随收益递增规律出现的技术锁定,能够增加社会财富。但随着技术锁定向中后期发展,技术锁定就会展现出其固有的僵化、次优、低效等局限性,导致整个系统抵制对外部潜在最优技术的采用,阻碍了新技术的成长,进而影响经济增长。如杨玲萍、吕涛研究认为社会一旦选择了某项技术,就意味着整个技术系统的形成及固化,如要进行技术转换,则难度相当大,会影响整个社会经济系统的发展[16]。丁重、张耀辉从制度的视角分析了中国特色“低技术锁定”出现的原因,他们认为政府对垄断厂商在制度和政策上的扶持,削弱了社会上其他组织进行创新的动力,从而降低了技术创新对经济增长的贡献[5]。

(二)技术锁定对行业和社会技术进步的影响

宏观和中观层面关于技术锁定的研究,主要关注技术锁定对社会和行业技术进步产生的影响,得出的研究结论主要认为:路径依赖情况下产生的技术锁定不利于行业技术创新[28],技术锁定会带来技术创新的低效率。尤其是“次优”技术锁定,对后续技术及外围技术的研发、创新效率、资源消耗等带来的负面影响更大,导致转向其他更优技术或潜在新技术的障碍重重[6]。杜宇玮等从中观的产业层面,实证分析了不同要素密集型产业的锁定效应,研究了锁定效应对中国代工产业升级的影响[29]。对于行业内的企业而言,每家企业都希望本企业的技术能够锁定外部市场。尤其在高新技术领域,企业如果能够通过先入优势占领市场,就有可能占据行业中的领导者位置。但在技术复杂性日益提高、技术生命周期日益缩短的激烈竞争环境下,依靠单个企业的力量通常难以垄断市场。现有市场中的技术标准或锁定技术,一般是业内几家或多家势均力敌的企业之间博弈的结果,这就难免造成行业内“次优”技术锁定的现象。从短期来看,技术锁定能够带来市场的稳定,避免企业间的恶性竞争,使行业内的相关企业获利;但从长远看,“次优”技术锁定不利于企业的技术创新,打击了行业内其他企业从事技术研发的激情,最终将不利于整个社会技术的持续发展与进步[18]。

(三)技术锁定对企业技术创新的影响

根据技术与市场之间的关系,企业的技术锁定可以划分为内部锁定和外部锁定两种类型。在开放式创新环境下,技术的内部锁定通常表现为企业的自我封闭,并切断了与外部最新技术与信息的联系,从而影响企业技术创新与经济效益的正相关关系[30];而技术的外部锁定,一方面表现为本企业的技术产品或服务能够很容易地被外部市场接受,形成技术标准的锁定。而行业内的其他企业迫于这种市场压力,会采取相应的策略:即向标准锁定企业交纳许可费或退出该技术市场或开发与该技术相关的外围技术等。无论业内企业采取何种应对策略,在该项技术生命周期内的技术锁定对本企业是有利的,能够为企业带来垄断利润,并提升企业的创新绩效[18];国际上大型跨国公司擅用技术锁定策略,因为技术锁定能够加强东道国企业对跨国公司技术的依赖,同时,减少技术产品效益外溢[11]。另一方面,技术的外部锁定可能会出现“次优”技术,由于受路径依赖或偶然性“历史事件”的影响,在市场上取得主导地位的技术可能是“次优”或缺乏效率的。随着企业技术外部锁定范围的逐步扩大,竞争对手的技术则会被淘汰,这种情况不仅抑制了替代性技术的出现,还阻止了对潜在更优技术的采用[2]。

Arthur[2]认为市场是否锁定于“次优”技术,受现有规范、规则等因素的影响。通常情况下,一项标准被采用的初期对于采用人而言是最佳的,但随着时间的推移和规则的转换及技术升级中出现的困境,使得当初的选择看起来是“次优”的。以国内外学者研究较多的“碳锁定”为例,在发电领域火电的发电效率远低于水电与核电,火电却成为市场上的主导技术,导致这种结果的主要原因是技术系统的锁定。杨园华等[15]的研究也证实了企业面临的低碳技术创新困境与现有技术锁定有关。

(四)技术锁定对企业竞争优势的影响

Teece等学者最早在企业创新能力形成中提出技术锁定问题,他们认为持续创新能力体现在企业的组织流程中,是由组织流程的发展路径决定的。现代复杂技术被运用的越多,收益增加就越多,获得的经验与持续改进的机会也越多[2]。任静等[11]以我国农业领域作为研究切入点,剖析了跨国公司对我国农业的技术锁定。他们研究认为跨国公司主要运用系统的知识产权布局及技术转移内部化,实现技术的主导地位,并维持其在某个领域的垄断优势。跨国公司为保持其在核心技术上的垄断优势,对发展中国家企业从早期的技术封锁、技术垄断,发展到提出一套精心设计、巧妙安排的技术锁定战略,以防止技术转移和运用过程中的效益溢出,其最终目的是加强东道国企业对跨国公司技术的依赖性。

房春红[31]认为企业的持续创新能力能够提升技术型企业的研发水平,但如果这种持续创新能力演变成为核心刚性,则不利于企业研发活动的开展。由于核心刚性的存在,企业的核心能力难以应对复杂多变的外部环境,尤其难以应对由不确定性和技术快速变迁所形成的超竞争(hyper-competition)环境。核心刚性导致企业过分依赖现有技术,进而发展成为阻碍企业技术创新和发展的包袱,同时,核心刚性也是造成企业技术内部锁定的原因之一。根据上述分析可以看出,我们在研究中应该采取“两分法”看待由企业核心刚性导致的技术锁定,即技术锁定是一把“双刃剑”。如果企业技术能够锁定市场,则在一定时期内有利于企业竞争优势的形成。但从长远来看,技术锁定会使企业安于现状,从事技术创新的积极性降低。市场中一旦出现替代性技术或其他新技术,原有锁定企业由于对外部市场的反应迟钝,导致在新一轮竞争中处于被动地位。

五、应对技术锁定的策略研究

技术锁定表现为企业对现有技术关注较多,而在替代性技术出现时依然倾向于选择现有技术,导致新技术、新工艺难以被企业引进和采用[17]。Dolfsma和Leydesdorff[32]认为技术锁定是能够突破的,很多研究者在研究中提出技术锁定的“解锁”或“反锁定”策略。研究者主要根据技术锁定的成因、所在国家或区域的经济发展水平、行业特点及企业技术能力等提出针对性的建议。本文将这些对策、建议进行了梳理归纳,发现研究者主要从技术和制度两个方面提出了相关的对策建议。

(一)突破技术锁定的技术性策略

在激烈的国际市场竞争环境中,技术和知识等无形资产,发挥着不可替代的关键作用[33]。市场中那些需要使用易耗品的耐用商品生产厂家,通常将其易耗品设计成与其他厂商生产的耐用品不兼容的形式,从而将消费者锁定在本企业生产的技术产品上[34]。Visser和Boschma[35]提出企业可以通过学习提升技术创新能力,从而积极应对技术锁定。Dolfsma和Leydesdorff[32]研究了在何种技术发展情况下,原有技术路径锁定才能得以突破。鉴于国内企业普遍存在的技术自我锁定或被国外跨国公司技术锁定的现状,国内学者在改变技术引进模式、加强自主创新、建立企业联盟、重视国际技术合作与交流等方面提出突破技术锁定的策略性建议[35-37]。杨萍玲和吕涛研究认为突破技术锁定的“解锁”策略包括:大力发展新技术,实现技术升级;使新技术的信息透明化;建立从意识到行动的反馈机制;加强国际合作与交流,在学习国外先进技术的同时,加大技术自主创新,以免受制于人[16]。张莎莎等[38]认为技术锁定的突破可以通过突破性创新和渐进性创新两个关键点,利用知识创新打破原有技术锁定及由技术锁定产生的各种约束,获得技术创新成果。赵莉[18]及朱雪忠等[39]认为我国企业要突破技术锁定,必须充分利用专利等知识产权在技术创新中的作用,加强自主创新,保持自身技术的独立性。降低对国外技术的依赖程度,提高自主创新技术的科技含量,并逐步实现“反锁定”。

(二)突破技术锁定的制度性策略

现有技术锁定的研究中,凡是涉及应对技术锁定问题的策略性建议时,多会提及政府制度、政策的重要作用,认为政府的角色或政策能够影响技术锁定和促进技术突围。Castellucci[6]等认为好的制度设计应该是能够阻止或去除对社会进步不利的技术锁定的。Blume[40]指出制度锁定是持续创新的障碍,所以,政府应在基础研究、财政资助方面出台优惠政策,引导行业、企业摆脱低技术锁定。丁重和张耀辉[4]基于中国情境,提出了如何跳出中国经济高速增长的“低技术锁定”怪圈的建议,认为政府的职责是创造一个公平竞争的市场环境,而非对某类企业采取政策倾斜,传达不公平竞争的信号。政府政策应着力推进市场化改革,转变政府职能,让市场在资源配置和要素流动中起主导作用,这才是打破“低技术锁定”的根本性举措。杨园华等[17]认为要突破企业的技术锁定,政府发挥的作用及政策引导非常重要。对于成长潜力大、效率高、能极大改善消费者生活水平或环境友好型的技术,政府应出台政策从技术研发、市场培育等方面给予扶持和优惠。杨萍玲和吕涛[16]同样认为制度对技术发展的引导作用十分重要,政府政策对于促进技术系统的变革是尤为关键的。

六、现有研究不足及未来研究展望

本文结合技术锁定领域的国内外研究文献,归纳总结出现有研究主要存在以下不足:首先,目前关于技术锁定的研究,主要集中在宏观和中观层面,对微观企业层面的技术锁定关注较少;其次,在为数不多的微观层面的研究中,定性研究占了绝大部分比重,定量研究缺乏;最后,国外研究技术锁定的学者多是基于发达国家及企业的视角,而对于发展中国家后进企业关注不够,导致研究结论的普适性欠佳。国内研究技术锁定的学者主要基于发展中国家的研究视角,研究跨国公司技术锁定对发展中国家企业技术发展带来的负面影响,而忽略了现阶段我国技术发展现状。随着我国经济的发展,企业技术实力的提升,在某些行业领域内出现了拥有国际领先技术的国内企业,同时也存在很多技术落后、追赶型企业,即行业内企业间的技术差距在拉大。我国某些企业的技术不仅被国外跨国公司技术锁定,还可能被国内领先企业的技术锁定,但目前尚未出现针对这一情况的学术研究。

针对现有研究不足,本文对技术锁定的未来研究做出展望。第一,微观企业层面的技术锁定研究是未来的趋势。因为,无论哪个层面的技术锁定研究,归根结底,技术研发和使用的主体是企业,即使行业内的主导技术,也通常掌握在一家或少数几家企业手中。第二,定量研究是技术锁定未来采用的主要研究方法。针对目前定性研究多,定量研究缺乏的现状,研究者需要结合行业、企业技术创新现状收集的调研数据,运用统计分析方法进行研究。确保研究结论具有普适性,帮助实务界更加科学、全面地了解技术锁定的作用。做到理论联系实际,以更好地指导企业技术创新实践。同时,选取典型技术、典型企业进行案例研究;最后,根据技术锁定的成因或内容,划分不同的技术锁定类型,如技术主动锁定、技术自我锁定和技术被锁定等,并针对不同的技术锁定类型,探讨技术锁定对企业创新绩效的影响,提出针对性的对策建议。拓展技术创新的研究领域,使技术锁定的研究向纵深发展。

[1]David PA.Clio and the Economics of Qwerty[J].American Economic Review,1985,75(2):332-337.

[2]Arthur W B.Competing Technologies,Increasing Returns,and Lock in by Historical Events[J].The Economic Journal,1989,99(394):116-131.

[3]Djelic ML,Quack S.Overcoming Path Dependency:Path Generation in Open Systems[J].Theory and Society,2007,36:161-186.

[4]Morgan G,Kubo I.Beyond Path Dependency?Constructing New Models for Institutional Change:the Case of Capital Markets in Japan[J].Socio-Economic Review,2005,2(3):55-82.

[5]丁重,张耀辉.制度倾斜、低技术锁定与中国经济增长[J].中国工业经济,2009,260(11):16-25.

[6]Castellucci F,Zheng H J.Technological Regimes,Schumpeterian Patterns of Innovation and Firm-level Productivity Growth[J].Industrial and Corporate Change,2010,19(6):1829-1865.

[7]Helfat C E,Peteraf M.The Dynamic Resource-based View:Capability Lifecycles[J].Strategic Management Journal,2003,24:997-1010.

[8]Vergne JP,Durand Rodolphe.The Missing Link Between the Theory and Empirics of Path Dependence:Conceptual Clarification,Testability Issue,and Methodological Implications[J].Journal of Management Studies,2010,47(4):736-759.

[9]刘志彪,张杰.全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策——基于GVC与NVC的比较视角[J].中国工业经济,2007,24(5):39-47.

[10]刘世俊.论技术锁定与反锁定[J].经济论坛,2006,13(5):32-34.

[11]任静,刘丽军,宋敏.跨国公司在我国农业领域的技术锁定策略与对策研究[J].中国软科学,2012,258(1):39-46.

[12]Liebowitz SJ,Margolis SE.Path Dependence,Lock-in and History[J].Journal of Law,Economics and Organization,1995,11:205-226.

[13]Redding S.Specialization Dynamics[J].Journal of International Economics,2002,58(2):299-334.

[14]Daniel F.Spulber.Famous Fables of Economic-Myths of Market Failures[M].Wiley-Blackwell,2002.

[15]Yanhona L,Shou C.Studies on the Competitiveness of ICT Enterprises based on the Evolution of Dominant Design[M].Wuhan:Wuhan University of Technology,2007:676-679.

[16]杨玲萍,吕涛.我国碳锁定原因分析及解锁策略[J].工业技术经济,2011,31(4):151-157.

[17]杨园华,李力,牛国华.我国企业低碳技术创新中的锁定效应及实证研究[J].科技管理研究,2012,32(16):1-4.

[18]赵莉.高新技术企业专利管理与技术创新绩效的关联研究[D].武汉:华中科技大学,2012.

[19]Unruh C,G,Carrill-Hermosilla J.Globalizing Carbon Lock-in[J].Energy Policy,2006,34:1185-1197.

[20]Arthur W B.Increasing returns and path dependence in the economy[M].Ann Arbor:University of Michigan Press,1994.

[21]道格拉斯·C.诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].上海:格致出版社,2008.

[22]熊鸿军,戴昌均.技术变迁中的路径依赖与锁定及其政策含义[J].科技进步与对策,2009,26(11):94-97.

[23]Rosenberg N.Inside the Black Box:Technology and Economics[M].Cambridge:Cambridge University Press,1982.

[24]Arthur W.Brian.Comment on Neil Kay’s Paper-‘Rerun the Tape of History and QWERTY Always Wins’[J].Research Policy,2013,42(6-7):1186-1187.

[25]叶晓煌,叶雪洁,吕莉.创新外溢与创新的技术锁定效应[J].中国科技论坛,2011,27(2):27-32.

[26]施春来.“非此地发明综合症”与研发组织活性研究[J].科技进步与对策,2009,26(4):5-9.

[27]Chesbrough H.Open Business Models:How to Thrive in the New Innovation Landscape[M].Boston:Harvard Business School Press,2006.

[28]彭纪生,孙文祥,仲为国.中国技术创新政策演变与绩效实证研究(1978-2006)[J].科研管理,2008,29(4):134-150.

[29]杜宇玮,周长富.锁定效应与中国代工产业升级:基于制造业分行业面板数据的经验研究[J].财贸经济,2012,33(12):78-86.

[30]陈钰芬,陈劲.开放式创新:机理与模式[M].北京:科学出版社,2008.

[31]房春红.高新技术企业持续创新能力管理研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2008.

[32]Dolfsma W,Leydesdorff L.Lock-in and Break-out from Technological Trajectories:Modeling and Policy Implications[J].Technological Forecastingamp;Social Change,2009,76:932-941.

[33]Visser J E,Boschma R.Learning in Districts:Novelty and Lock-in in a Regional Context[J].European Planning Studies,2004,12(6):793-808.

[34]Gilbert M.S.,Jonnalagedda S.Durable products,time inconsistency,and lock-in[J].Management Science,2011,57(9):1655-1670.

[35]姜劲,徐学军.技术创新的路径依赖与路径创造研究[J].科研管理,2006,27(3):36-41.

[36]邓练兵,刘纯安.技术溢出理论与中国本土企业技术创新失效现象及对策研究[J].中国科技论坛,2009,25(10):22-27.

[37]张建宇.破坏性创新与在位企业执行困境的突破[M].北京:经济科学出版社,2010.

[38]张莎莎,张建华.低碳经济技术锁定突破研究[J].技术经济与管理研究,2011,32(10):67-70.

[39]朱雪忠,罗敏.以专利政策为核心的低碳政策互动机制研究——从促进低碳技术创新的视角[J].中国科技论坛,2013,29(4):109-115.

[40]Blume S,S.Lock in,the State and Vaccine Development:Lessons from the History of the Polio Vaccines[J].Research Policy,2005,34:159-173.