外国人名汉译若干基本原则探析——从美国总统Barack Obama的中文译名谈起

2014-11-09王银泉

王银泉

(南京中医药大学外国语学院,江苏南京 210046)

引 言

长期以来,我国翻译界对于外国人名的译名一直存在一些分歧和争议。在翻译实践中,同一个外国人名被翻译为不同中文译名的现象屡有出现,这种一名二译甚至多译的现象既反映了当前翻译市场存在的一定程度的混乱,也不利于翻译事业的发展,会造成国际交往的混乱和障碍。笔者试图对外国人名翻译过程中的错译误译原因进行分析,同时就外国人名翻译的一些基本原则进行探讨(有固定汉字拼写法的日本、韩国、朝鲜、越南等国公民的姓名翻译不在本文探讨范围之内)。

一 奥巴马的一名二译

民主党总统候选人Barack Obama在举世瞩目的2008年美国总统大选中,创造了美国历史纪录。2012年的总统大选中,他更是以压倒性优势成功连任。

颇有意思的是,在我国媒体报道中,读者不难发现,Barack Obama的名字出现了至少两个译名,分别为“巴拉克”和“贝拉克”,而且皆来自权威媒体,网络搜索就能找到大量例证。虽然说关心天下者已经无人不知,“巴拉克·奥巴马”和“贝拉克·奥巴马”其实就是同一个人,但是,其中文名不同却也是不争的事实。

那么,“巴拉克·奥巴马”和“贝拉克·奥巴马”,究竟孰是孰非?目前我国官方采用的译名已从奥巴马在美国总统大选中登台亮相初期时的“巴拉克”改为“贝拉克”,奥巴马与他父亲同名,而Barack这个名字来自肯尼亚的斯瓦希里语,意为“上天福佑”。由于这个名字本身就来自非洲方言,在进入英语的时候拼写为Barack或Barak均有可能,而既然后者习惯上被译为“巴拉克”,前者同样用“巴拉克”作为中文译名也未尝不可,而且,外国人名翻译中的一个基本原则是约定俗成,既然Barack Obama的名字早先已经使用了“巴拉克”这一译名并且已经广为接受,后来改为“贝拉克”又是因何而起呢?笔者认为完全没有这个必要。

二 “望文生音”——外国人名翻译中的一大问题

众所周知,人名属于专有名词,而专有名词的翻译通常有三大原则,即音译为主、名从主人、约定俗成。关于外国人名翻译,我们长期以来坚持的首要翻译原则就是音译。著名学者戴问天曾在《再谈外国人名(及地名)翻译问题》一文中指出,外国人名通常都采用音译的办法,很少采用意译。原因很简单,人名和地名,即使意思很清楚,也是不宜意译的。地名还有少数可以意译,如“牛津”“好望角”,人名则几乎无例外都应该音译[1]。但是,Barack Obama的一名二译提醒我们,在翻译外国人名的时候,已经出现了两大问题:一是译名读音与外文读音不是很接近;二是同一个外国人却被我们翻译成了不同的译名。

外国人名的官方译名基本上是通过新华社译名室的工作人员来确定的,新华社定期发布的国外政坛要人的姓名翻译也是由他们完成的。然而,即便是这样的权威机构翻译的外国政要姓名也未必完全经得起推敲,新华社资深译审刘炳章先生指出,回顾一下现在流行的一些专名的译法,可以看出问题不少,就人名来说,很多名人的译法不准确,例如“尼克松”就不如港台译的“尼克森”准确,“基辛格”不如译作“基辛杰”,“里根”不如台湾译的“雷根”准确,“布什”也不如台湾译的“布希”更为接近原文读音[2]。

“望文生音”可以说是长期以来外国人名翻译出现错误的比较典型原因,而更深层的细节原因可能是译者在翻译这些外国人名的时候“只见其字,不闻其声”,也就是只看到了文字,但却不知道怎么发音。虽然在大多数情况下可以根据读音规律去判断,但是英语中出现的人名,其出处并非仅仅是英语这一单一语种,因此,即使面对的是英语拼写的人名,却未必能够确定其读音。如美国副总统Joseph Robinette Biden,如果光是从文字以及读音基本规律去分析,其姓很有可能会被翻译为“比登”,但是,Biden的准确发音为[baid∂n],所以应该译“拜登”,这也是目前采用的统一译名。又如,俄罗斯总统Putin,由于俄罗斯语有软音化的特性,所以,Putin不译作“普丁”而应译为“普京”。对此现象,陈刚在同一篇文章中提到,英语有一些名字是同形不同音,如 Berkeley英音为[ba:kli],美音为[be:kli],所以应分别译为“巴克莱”和“贝克莱”(约定俗成的除外)。还有一些名字读音不规则,如Maugham不应译成“毛格姆”或“毛汉姆”,应译为“毛姆”。因其中的gh不发音。其实,著名球星Beckham的规范译名是“贝克姆”,因为h不发音,不过现在的流行译名是“贝克汉姆”,只得“将错就错”了。

三 颇为不易的名从主人原则

外国人名翻译中出现的另一问题就是如何理解名从主人原则。关于译名问题的论述中国古代便已经开始。据《春秋穀梁传》记载,远在两千多年前,孔子已经就撰写史书、记载名称的方法提出过“名从主人,物从中国”的原则[3],意思是外来专有名词要根据诸侯小国、少数民族、异域他国语言本身的发音来确定,而事物名称要用中国自己已有的名称来命名。从此以后,“名从主人”一直被后学者奉为圭臬,作为译写外语人名、地名的指导原则。如Juan是个西班牙人的名字,应该根据西班牙语的读音译为“胡安”,而不是“乔安”;Jose在西班牙语中是“何安”,而到了法语和荷兰语中就是“若泽”。其道理就如同外国地名翻译中的“巴黎”是根据Paris的法语读音而不是英语读音翻译的,否则就应该是“帕里斯”了。

但是,外国人名的翻译究竟是应该按照其在英语中的读音还是其在本国语言中的读音来处理,目前看来显然存在一定程度的混乱,尤其是一些在欧美国家通用的姓名。一个典型例子就是Michael这个常见外国人名,常见的汉译名有“迈克尔”“米切尔”和“米歇尔”等,比较了解人名翻译原则的译者一般会在这个名字出现在法语、西班牙语中的时候将其译为“米歇尔”,在英语中则通常译为“迈克尔”,但是,如果这个人是美国人,这种处理方式未必保险,因为美国白人本来就是欧洲各国的后裔组成,欧洲不同的语言中有着不同的拼写或读音。比如说,几个世纪前的西班牙国王菲利普,西班牙文写作Felipe,而在英语中则是 Philip,在德国叫作Karl的人到了法国就摇身一变成为了Charles。就读音来说,同样是Richard,按英语读音的音译方法应该将其译为“理查德”,按法语应该是“里夏尔”,而德语则译为“里哈德”。又如,国际金融大鳄George Soros,其姓氏被译成“索罗斯”,可是他的祖籍国家是匈牙利,根据新华社译名室的观点,其姓氏按照标准应该译成“绍罗什”。但是,现在继续使用“索罗斯”这一译名则又可以被看作是遵循了外国人名翻译中的约定俗成原则[4]。

四 译名的约定俗成

在翻译外国人名时,约定俗成也是一个十分重要的原则。《荀子·正名》曰:“名无固宜,约之以命,约定俗成谓之宜,异于约则谓之不宜。”翻译中的“约定俗成”,指的是英汉翻译中某一名词译成另一种语言后,该译法经过一定时期的实践与运用后,得到了人们的广泛认可,为全社会所遵循和沿用,且固定下来,不再变更。但是,约定俗成的译名中存在着一个问题,那就是有些译名从音译的角度来说不够准确甚至是错误的,但是却被长期沿用至今,等于是将错就错,只能理解为每一个规则都有例外。

至于约定俗成的译名翻译得不太准确该如何处理的问题,学者戴问天的观点是,凡已有约定俗成译法的应该一律从“俗”,即使原来的译法不大合适,也不要轻易更改。约定俗成的译名即使不能一律从“俗”,也只能小调,不宜大动;大动会引起混乱,而且是大范围的混乱[1]。比如NBA著名球星Kobe Bryant,普遍被译为科比·布莱恩特,但新华社译名室认为根据规则,Kobe应该译为“科贝”,并且在提交2008年北京奥运会组委会时就使用了“科贝”这一译名,但奥组委最终还是坚持根据已经形成的大众喜好翻译为“科比”,这就是约定俗成原则的体现[4]。

外国人名翻译中的约定俗成原则还反映在早期采用的归化音译法而产生的译名。早期的中国人对待外国人名翻译,一般采用结合归化策略的归化音译方法,即将外国人名改变姓名的前后顺序,并根据其姓名中的部分读音所能对应的汉字,给予他们相对应的中文名字,比较著名的如明末清初的耶稣会传教士 Matteo Ricci(利玛窦)、英国作家Bernard Shaw(萧伯纳)、加拿大医生 Norman Bethune(白求恩)、美国驻华大使Leighton Stuart(司徒雷登)、美国的中国问题研究泰斗John King Fairbank(费正清)等。外国人名归化音译法目前在港澳台仍然有一定的影响力,以至于出现了Chris Patten(彭定康)、Jim Carrey(金凯瑞)、Harrison Ford(夏逊福)、Sylvester Stall-one(史泰龙)等人名翻译,这种译名自有其可取之处,而且已被全社会所广泛接受,因此也不宜另行改译。

五 两岸三地外国人名翻译之差异

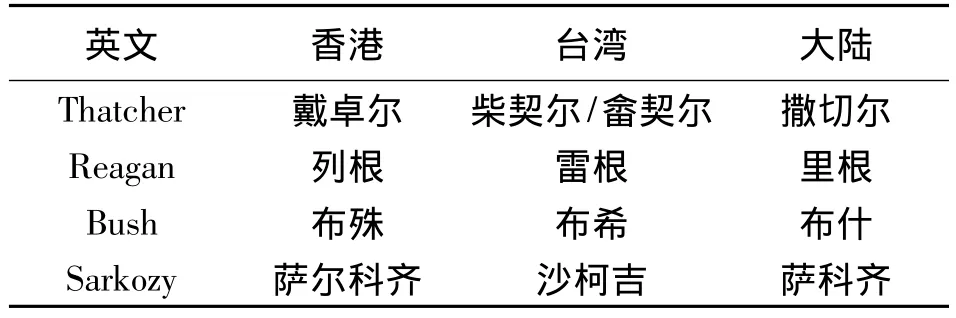

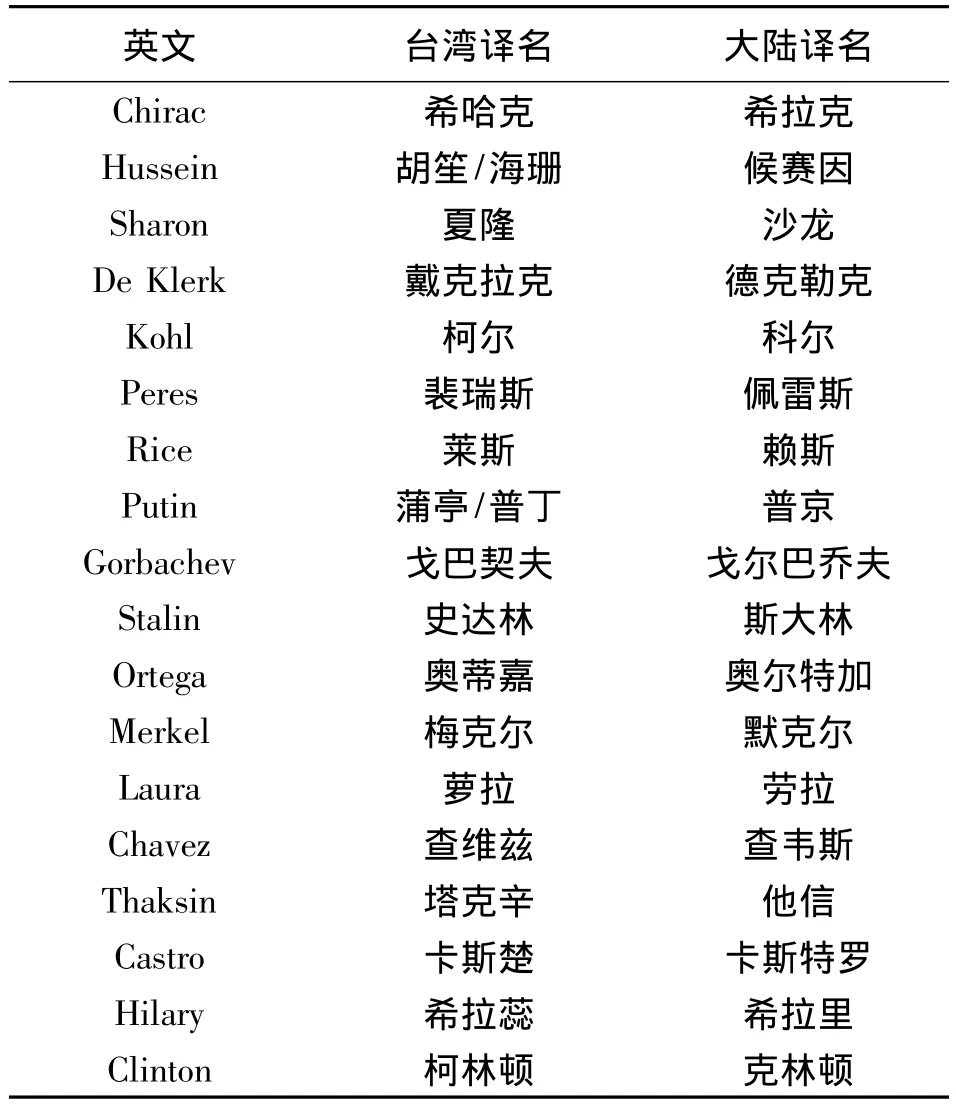

关于外国人名翻译,还有一点不容忽视,那就是目前已经出现了大陆、港澳和台湾两岸三地外国人名翻译存在较大差异的现象。究其原因,方梦立曾指出,由于台湾与祖国大陆在政治上有三十多年的时间在经济文化上完全隔离,加之大陆与港澳及海外华人社区之间的文化交流一度甚少,外国人名地名翻译的各自为阵,缺少沟通,彼此之间出现差异也就在所难免了[5]。此外,在外语教学过程中,无论是祖国大陆还是港澳台,一般只是向学生传授外国人名地名翻译的音译原则,但不强调外国人名地名的翻译必须规范化和统一化。两岸三地对待外国人名翻译的差异,仅以外国政要和体坛明星的人名翻译为例就有不少,见表1、表2、表3:

表1 两岸三地人名翻译对照表

表2 香港和大陆人名翻译对照表

表3 台湾和大陆人名翻译对照表

出现上述不同译名,主要在于历史原因,如英国1966年前存在的殖民地部(Colonial Office)曾经会为全国所有议员和官员编写一份官方译名表,方便殖民地范围内的中文使用者。由于香港人普遍使用粤语,官方译名也以粤语的广州音作标准,这些汉化译名让当地的中国人有一种亲切感,因此,译名表以粤语读音为基础、以归化音译法为手段来翻译。在中国内地传媒走向世界以前,这份标准就成为当时英国官员的唯一标准译名。而从1972年中英建交开始,中国大陆范围内官方和民间都没有使用过此类译名。

还有学者指出,由于香港与大陆有着不同的社会制度、不同的生活习惯,两地类似的文化中也包含着不同的因素,语言文字的用法有一定差异,此外也采取了不同的翻译方法与准则,因此两地的外国译名仍有很大的差异[6]。此外,由于香港在两岸三地中的桥头堡作用,香港的翻译方法也在一定程度上影响到了台湾,但是,台湾地区对于外国人名和地名的翻译也并非完全仿照香港,而是自有一个体系,既不同于大陆,也不完全像香港。具体来说,1949年之前就形成的外国人名译名,两岸之间差别甚小,而1949年之后的外国译名则差别甚大,主要原因是台湾依然袭用过去的翻译方法,比如比较倾向于用中国人姓氏来译名以及选词的不同,而大陆的翻译方法变化则很大。

六 不容忽视的媒体乱译外国人名现象

在国际新闻报道中,也存在着一名多译的现象,比如,德国施罗德政府的外交部长姓Fischer,他在中央电视台综合频道和新闻频道上经常露面,译为“菲舍尔”,但同是此姓的一位德国跳水运动员,中央电视台体育频道一位著名主持人却总译为“菲斯切尔”[1]。由于报道是通过大众传媒来传播的,因此很容易扩散引发误解。面对媒体各行其是的译名,受众只能经常去猜测这些人是否为同一个人。王燕、王金波就指出,学术界、新闻界某些人员在处理外国人名地名时缺乏常识,无视标准,率尔操觚,错误百出,这种译名混乱现象若不能得到及时遏制,必将助长胡译乱译之风,阻碍学术和新闻事业的发展[7]。

七 结语

外国人名翻译绝非易事,若不加以规范,则必定出现误译。中国大陆曾组织专家学者,为世界50多种语言制定汉字译音表,每种语言可能出现的音节,都指定音译汉字。译名以音似为主,形似为辅。人名翻译,有部分音节按男女分用不同汉字。外国民族名可参考《中国大百科全书·民族》和商务印书馆的《世界民族译名手册》。外国人名,优先参照新华通讯社译名室编辑、中国对外翻译出版公司1993年出版的《世界人名翻译大辞典》,以及《中国大百科全书》各卷所附的“外国人名译名对照表”。其次可参照新华社编辑、商务印书馆出版的针对各个语种的姓名译名手册。以上均未收录的人名,可根据新华社编辑、商务印书馆出版的《译音表》中相应语言的译音表音译。总的来说,翻译外国人名时需要考虑的主要原则包括直接音译、约定俗成、标准译名以及例外情况,也就是说:①大多数人名可以直接音译处理,音译时应遵照本民族的发音,而不是一切都从照英语的发音;②已有长期、广泛使用的译名则尽量遵循约定俗成原则;③有统一标准译名的则也不宜另创翻译;④对于女子名字,尽量体现出女性性别特征;⑤而一些复杂译例则需要根据具体情况灵活处理。译名就是为了方便大家理解和交流的,因此,任何不遵循上述原则另起炉灶自创译名的做法都是不可取的。

[1][EB/OL].http://book1.jrj.com.cn/news/20060613/000000075228.htm.

[2]刘炳章.新闻翻译断想[C]//刘洪潮.怎样做新闻翻译.北京:中国传媒大学,2005.

[3]陈福康.中国译学理论史稿[M].上海:上海外语教育出版社,1992.

[4]龚萌欣,刘华宾.管理全球人名 译名室告诉你拉丹拉登孰是孰非[EB/OL].http://2008.eastday.com/o/20080801/u1a3753814.html.

[5]方梦立.海峡两岸间人名地名翻译的差异及统一规范化的必要性和意义[J].北方论丛,1999(1):123-124.

[6]邹幸居.香港与大陆译名差异现象浅析[J].西北第二民族学院学报,2004(2):133-136.

[7]王燕,王金波.译名问题初探[J].外语教学,2005(4):81-84.