百年一叶

2014-11-04张春燕

□ 张春燕

百年一叶

□ 张春燕

叶谦吉教授在编写专著

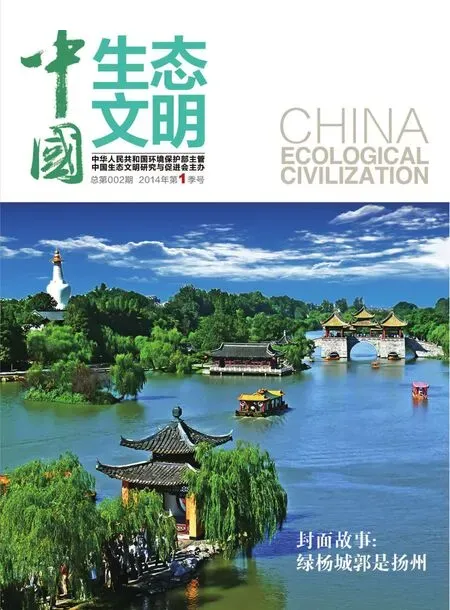

当“生态文明”已成为国策时,鲜有人知道,学术界最早提出这一划时代概念的人,是一个现年高逾104岁的老人,西南大学的叶谦吉教授。

一

1973年的中国。

好一个萧瑟秋天。秋风杂着一丝寒意,重庆的空气里凝聚着雨气,仿佛细雨绵绵总会不期而遇。

西南农学院(1985年更名为西南农业大学,2005年西南农业大学与西南师范大学合并组建为西南大学)里走出一位老先生,身着粗布衣裳,目光平和,手里拿着务农的工具。他,就是被下放改造的叶谦吉,曾经的西南农学院总务长兼教授。受到50年代一场风波的冲击,被打成右派,下放到西南农学院农场劳动改造。每当他的手接触到土地,他的大脑却思考着“森林、土地和人”的这三者关系。现在,他虽然面朝黄土背朝天,可他心中却越发理清了农业和生态环境的关系。是了,他从眼前的农田里看到了中国农业存在的最致命的问题。

毁林开荒!水土流失!

森林不再,土壤肥力就得不到保障,粮食就欠收。粮食欠收,农民又毁林开辟出新的耕地。一片片的土地不断地被耕种、荒芜、遗弃,一片片的森林又不断砍伐。耕地开垦得越来越多,大环境却越来越差,农民反而越来越穷。

对于普通人来说,劳作就是一亩三分地。对于叶谦吉来说,劳作就是从微观到宏观,从特殊到普遍,从眼前这片土地逐渐放大,再放大。站在西南地区的上空向下俯视。这里多丘陵、多山地,耕地面积少,这也是我国农业的基本国情。把西南地区的农业问题研究透彻了,差不多就能把全中国的农业问题说明白了。

一定要保护森林!是夜,在昏黄的台灯下,叶谦吉匍匐在书桌前,整理白天的思绪。他写道,中国的农业问题,是一个系统而复杂的工程,根子在于农业环境的保护……

二

叶谦吉出生在江苏无锡一个农民家庭,小学毕业时,父亲将他送入一家药铺当学徒。3天后的凌晨,叶谦吉摸黑悄悄离开药铺,回到家中。他对清晨中醒来甚至还有点错愕的父母说,我要读书!

家里哪来的钱?父母一筹莫展。

上海海关当科长的堂兄知道他的恒心,手书一封问他:“我可以资助你读书,但你要用英文写一篇文章,告诉我你为什么要读书。”

“堂兄你好:原因有三。一,不为当官不为发财。二,不当医生。邻居有位医生,放高利贷剥削了很多贫农。三,我立志像祖父一样当一名教师,让那些贫苦人家的孩子都能读书。”

工整隽永的英文手写字,湿润了堂兄的双眼,他同意资助叶谦吉,但又附加了一个条件:你得考上苏州桃坞中学。

叶谦吉果然不负期望,考上当时苏州最好的桃坞中学。

桃坞中学给了他宁静的学习港湾,他饥渴而贪婪地吸收着知识。读完初中、高中,又以优异的成绩考上南京金陵大学农学院农业经济系。在大学期间,他扎进农业问题的研究中,他要想方设法地琢磨,为什么中国那么贫穷,为什么中国的农民那么穷?叶谦吉将目光聚焦在“农业和土地”问题上,越过一座高山,又向新的山峰攀登。

1936年,叶谦吉荣获美国洛克菲勒学术基金会优秀青年教师奖学金,并且获得到美国旅行参观访问的机会,同年被保送到美国康奈尔大学研究生院农业经济系导师鲍伊尔(J.E.Boyle,Rrof.)门下攻读一年,后又转到哈佛大学研究生院经济系进修。当时哈佛大学有位教授的创新理论——“土地经济”理论非常有名。叶谦吉认为这个理论对中国非常有用,中国土地资源丰富,土地经济怎么利用,对建设国家有着举足轻重的作用。于是他转学到哈佛大学进修,听这位教授的课,并收集他的论文。

在哈佛大学进修的时候,南开大学经济研究所何廉所长发了一份电报,希望叶谦吉能回国从事科研工作。而与此同时,叶谦吉收到了莫斯科中山大学的聘书,邀请他去苏联任教授。

叶谦吉选择了回国。

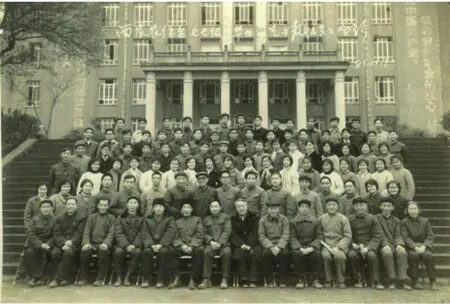

叶谦吉教授与西南农学院1954年毕业生合影

三

新中国成立了,叶谦吉感受到巨大的喜悦,终于站在讲台上,终于能够和学生们畅谈中国土地的问题,农民的问题。终于换来和平年代。

此时,西南农学院星光璀璨,人才济济,各门各家,独领风骚,有中国土壤学的开拓者和奠基人、中国科学院院士——侯光炯;中国蚕桑学领头人、中国工程院院士——向仲怀,中国近代蚕桑学科的主要奠基者——蒋同庆,中国昆虫学界的著名学者——蒋书楠,中国魔芋之母——刘佩英……

就在叶谦吉即将攀登科研的又一高峰时,一场突如其来的浪潮将他淹没。

1957年,轰轰烈烈的运动席卷而来。叶谦吉被打成右派。

叶谦吉成了一名地地道道的农民。每天,他和农民一起,面朝黄土背朝天,日复一日地劳作。既然研究农业,索性从实践中来,到实践中去。他反倒是比别人留意得更多。白天,他在地里劳动,回到家就挑灯夜读。他写下自己的思考,琢磨他观察到的田间地头里点点滴滴。

这是一段宝贵的经历,在接近长达18年的劳动生涯里,知识分子叶谦吉是一个彻彻底底的农民。

1975年,西南农学院的院长来看他,拉着他的手,他的手掌里都磨起老茧了。老院长说,我们想让你到资料室去,资料室你可以订阅你想看的书,想看的资料。

叶谦吉的眼睛噙满泪花。

65岁的叶谦吉订阅了大量外文原版的生态经济书籍,他的身板非常硬朗,他走起路来蹬蹬作响,他的英文水平很高,他能直接从国外专家那里吸收到最前沿的资讯和研究。此外,他还发现,中外农业交流中许多专业词汇翻译参差不齐,严重制约了中外农业学术与沟通,他决心亲自编写一本字典,1987年,《英汉农业经济词典》编撰面世。

此时,他已经站在全球生态的高度看待中国的农业问题。

叶谦吉教授与西南农学院农业经济管理学院77级毕业合影

四

1978年,求真务实的春风吹绿了祖国大地。关于真理的讨论照亮了人们的心房。

人生跨越半个世纪的叶谦吉又回到了教学岗位上。1981年,他迎来了自己的第一批研究生。他已经72岁了。近30年的储备,都藏在脑子里呢。厚积薄发,平反的第一天起,他就提笔,开始把前半生的研究心得浓缩在一篇篇字字玑珠的论文里。

那时,我国南方丘陵山区出现“以粮为纲,开山种粮,越种越荒”的现象。为提高粮食产量,农民大量开荒,带来了生态破坏,而生态的破坏又阻碍农业生产的发展,导致土地荒漠化,很多农田因此而变成荒漠。叶谦吉提出,生态农业是中国未来的绿色革命之路。

1982年,《农业经济问题》学术期刊第11期,作为首篇题为《生态农业》的文章摊开摆放在时任农业部部长何康面前。《生态农业》中提出的植树造林、以森林为中心的生态农业思想,和他不谋而合。

他指着这篇文章激动极了,说得好啊!说到根子上了。

他找来政策法规司司长郭书田,你联系联系叶老,要搞试点、搞探索,然后推广。看他需要什么帮助,农业部要大力支持他。

翻开中国地图,西南地区包括中国西南部的广大腹地,包括青藏高原,四川盆地、秦巴山地及云贵高原大部。对应的行政区划上大致包括重庆市、四川省、云南省、贵州省、西藏自治区以及陕西省南部(陕南地区)。西南地区具有地处偏远、交通不便、生态失调、自然条件差、生产手段落后、粮食产量低、收入来源单一、农业文化素质不高等特点。在生产方式上“越耕越穷,越穷越耕”的问题日益凸显,同时带来了人的“贫困”和生态环境的“贫困”,其实质就是要解决人与发展、环境与发展之间的矛盾。

叶谦吉带着第一批学生们在重庆北碚区、大足县、遂宁县、罗甸县4个地方开展了生态农业试点。川中多丘陵、山区地带,地形地貌类型丰富,非常适合生态农业的观察。大足县是第一个试点。叶谦吉设计了一套生态农业的总体思路:保护森林——保护农业生产环境——减少水土流失——保障土壤肥力——增加粮食收成——多种经营——增加农民收入。

1983年,大足县里走进一位精神矍铄的老者,他和学生们将在这里开辟一个生态农业的新天地。

大足县南北山地区的大山被划分成两半,山的这一半给叶谦吉做生态农业试点,山的另外一半,不愿意参加试点的农民继续按照以往的方式生产。重庆市科委选定大足县南北山地区114个村进行生态农业建设试点,指导人为叶谦吉,定名为“大足县南北山生态农业试验区”。

114个村的部分农民加入了生态农业生产试点,叶谦吉一来就蹲点,一来就下农田。他手把手地教农民如何耕作、如何布置规划生产。

他说,老李,你看,以前你一块田里只种庄稼,这样太单一,不好不好。你可以在田里养上鱼,在地里养上鸡鸭,鸡鸭吃了害虫,通过生物之间的互利共生联系来发展生产。

老王,你来你来。我们光种庄稼,土壤肥力不够,这也不行。我们要种树,在山头种树,树一多,下再大的暴雨也不怕。只有森林茂密起来,我们的土地就有了保护神。

5年过去了,南北山的农民一对比,有的乐开了花,有的哭丧了脸。

植树造林、多种经营的农民们,每年粮食增产,其收入是旧的生产方式的3倍之多,不仅粮食增产,农民腰包鼓起来,生态环境也越来越好。

《经济日报》1989年5月1日第1版刊登记者姜洋《叶谦吉与他的生态农业》一文报道:“经过5年时间的试验,试验区114个村的山绿了,水青了,土肥了,水土不再流失了,干枯了30多年的井重新冒水了,吃返销粮的村向国家交售余粮了,试验成功了。”

1991年5月,农业部、林业部、国家环保局、中国生态学会、中国生态经济学会在河北省迁安县联合召开生态农业(林业)县建设经验交流会,这是国家有关部门正式介入生态农业县的建设工作。

1993年12月,国务院7个部、委、局联合成立了全国生态农业县建设领导小组,并召开了第一次全国生态农业县建设工作会议,标志着我国生态农业县建设从此纳入国家的政府行为,在全国有计划地开展起来。

1996年,国务院7个部、委、局联合在辽宁省本溪市首次召开了全国生态农业地市建设工作会议,讨论了在地区范围开展生态农业建设问题。

1997年8月5日, 江泽民总书记在姜春云副总理关于在西北地区开展生态农业建设的报告上作了重要批示,号召“大抓植树造林,绿化荒漠,建设生态农业”,“再造一个山川秀美的西北地区”……

五

1987年5月,初夏。

在安徽阜阳市召开的全国生态农业研讨会上,针对我国生态环境趋于恶化的态势,叶谦吉做了这样一个报告。他说,我们要大力提倡生态文明建设。“所谓生态文明,就是人类既获利于自然,又还利于自然,在改造自然的同时又保护自然,人与自然之间保持着和谐统一的关系。”

他说,文明时代,是人与自然之间建立一种和谐统一的关系,人利用自然,又保护自然,是自然界的精心管理者的时代。

他说, 21世纪应该是生态文明建设的世纪。

掌声雷动。

从生态农业到生态文明概念的提出,这是一种偶然中的必然,得益于叶谦吉长期从事农业研究的基础。

六

99岁叶谦吉生日那天,西南大学校长握着他的手说,叶老,我们来看您啦,你要保重身体。有什么需要,就跟学校提出来吧。

叶谦吉说,什么都不需要,除了一台笔记本电脑。恩,我要上网,查资料方便些,我最近关注生态灾害……

叶谦吉有读书看报的习惯,尽管他在90岁以后,学校建议他,为了他的身体状况,不要再带博士了。他依然坚持学习,在97岁的时候,连续发表了3篇关于生态灾变论的论文。

他说,人类活动行为不仅有边界范围的极限,而且超越自然和生态系统所允许的范围越远,其造成破坏的程度就越大,而且其治理的难度也就越大。假如人类活动行为刚刚在人为演替系列某个点使生态系统失衡,如果此时就采取措施进行治理,让其恢复良性循环的功能,大约只要几年的时间,此为上策;当失衡的生态系统从量变到质变,使生态系统退化到一定程度再去治理,相对于量变前治理其难度和时间要大,但如果此时去治理较之以后的情况来说也不失为中策;只有当人类的行为已经使生态系统从质变到衰变,从衰变到灾变,从灾变到溃变时再去治理,已是下策或失策和下下策。不仅造成破坏程度和治理难度很大,而且良好生态系统的恢复需要经历几十年、几百年、甚至上千年都难以恢复,至于是进入不可逆状态,生态系统濒临崩溃,重建无日;更严重后果往往是“沙进人退”、“人口大迁移”、“无人区”等结局,这就退化成“无人生态系统”。犹如中国敦煌、楼兰、罗布泊、丝绸之路、唐番古道等消亡就是历史例证。

黄树村

他还对人与自然的关系进行了再认识,他说,人类行为活动必须牢固树立“人类起源于自然,生息繁衍于自然,理应与自然和谐亲密相处,共生共荣,同舟共济”,保持自然生态系统正常物质与能量良性循环,避免生态系统的结构与功能失去平衡,如果人类行为与活动的不合理干扰超越自然生态系统的自我调节与恢复能力的阈限,就会引起生态灾变现象,导致人类社会经济的衰退,甚至于崩溃,最终形成严重灾难的恶果。

叶谦吉是一位传奇式的人物。从1909年出生到现在,他的人生走过104年,相当于一部中国近代史的厚度。他的研究始终围绕着中国的国情,他对未来思考得很深远。在他撰写的《生态农业——农业的未来》专著中,他就富有远见地看见了时至今日开始凸显的人类与环境的难题。

仿佛他正站在群山之顶,眺望着海洋般的森林在祖国的土地上升起,充满了绿色的中国,更伟大富强。

原西南农业大学综合大楼