馆藏唐代弥陀造像的风格与特征分析

2014-11-03赵铮司树美

赵铮 司树美

摘要:山东茌平出土的有明确纪年的唐代背屏式佛造像却有着鲜明的北朝及隋朝的雕刻风格及特征。这铺造像的出土,为研究初唐时期山东西部佛教造像艺术提供了宝贵的资料。

1979年聊城市博物馆(原聊城地区博物馆)收藏了一铺由茌平县广平乡出土的背屏式唐显庆五年(公元660年)比丘尼行儒造弥陀像(见图1),国家一级文物。

造像通高52厘米,宽33厘米,背屏厚5厘米,下部基座厚11.5厘米,石灰岩质地。造像刻高浮雕三尊像,主佛高18.2厘米,结跏趺坐于束腰莲台之上。主佛磨光高肉髻,面形长方,容貌清癯,双目细长微睁,额头明净,双眉舒展低垂,面露微笑,上下唇角轮廓明显,表情和悦平静,脖颈刻蚕节纹两道,身着敞领袈裟,右侧袈裟覆肩从胸前垂下搭于左臂。上身为斜纹单线刻衣纹皱褶,腰部以下为双线刻打磨呈圆弧状衣纹皱褶,袈裟下摆外侈,搭于莲座之外;内着僧祗支,上束帛带,腰部系带,衣纹细密。左手置于腿上,掌心向上,右手上举至胸口处,拇指与食指相捻做环状,施“说法印”。背有圆形头光,头光浅刻两同心圆,内圈饰莲花纹,外圈饰火焰纹。背屏上端略残。莲座为仰莲束腰式,束腰处雕力士两躯,下为覆莲基座。

左右两胁侍菩萨高18.7厘米,头带花冠,前额梳刘海发式,宝缯垂肩,神态肃穆恭顺,脖颈刻蚕节纹两道。左胁侍菩萨配圆形项圈,璎珞结于腹前下垂过膝,帔帛搭于右臂,从右臂弯自然垂下至腿部复随璎珞提于左手,左手向下,帔帛在腿部形成优美的弧线,右手向上,执一莲蕾,左右手各佩环形腕钏,跣足立于覆莲基座上,基座下为束腰莲台。右胁侍菩萨除花冠、面目、项圈几处不同外,大小形制相同于左胁侍菩萨,如同镜像(左手持莲蕾,右手提帔帛)。

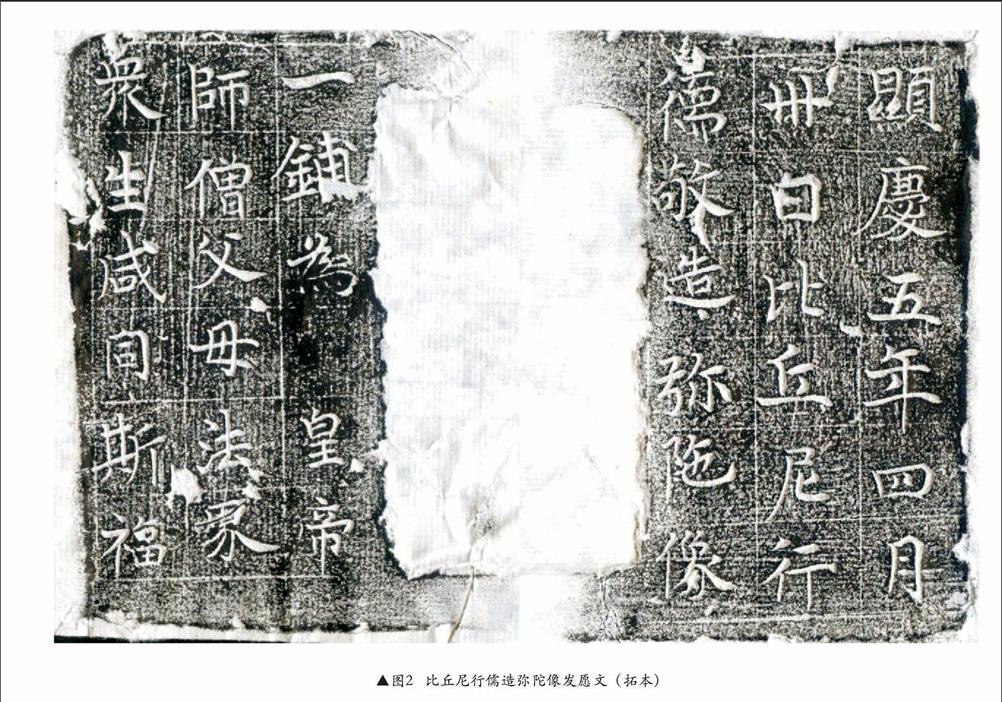

造像底座为长方形平台,正面开长方形小龛,龛中线雕化生童子顶托博山炉,两侧以浮雕形式刻护法狮一对,鬣毛卷曲,身体蹲踞,张口瞪目,颇为凶猛。发愿文刻于小龛两侧,共六行三十五字:“显庆五年四月卅日比丘尼行儒敬造弥陀像一铺为口皇帝师僧父母法界众生咸同斯福。”显庆五年即公元660年。发愿文为楷书,书写规整俊逸,线条细劲道婉、轻灵飞动,颇具唐初书法大家褚遂良“清远萧散”之美(见图2)。内容为女尼行儒为皇帝、师僧、父母及众生祈福而造像一铺。

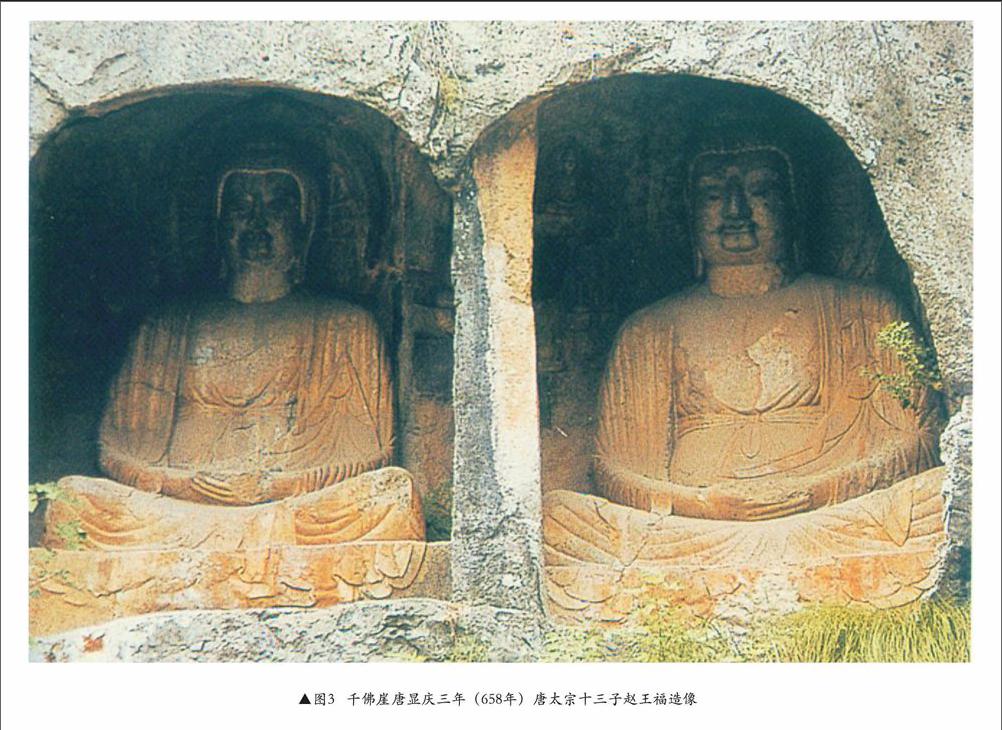

“佛教在山东地区的传播,开始于十六国时期。经过魏晋南北朝,至隋唐时期达到全盛。这时期僧徒活动频繁,建寺、造像、造塔等活动遍及山东各地。其中,济南、青州和东平以其遗存较多而成为当时的中心”。所以山东地区有明确纪年的唐代造像不在少数,但背屏式造像并不多见,显庆年间造像则以济南柳埠干佛崖造像(以下简称干佛崖造像)为代表。干佛崖造像位于济南市历城区柳埠镇神通寺遗址内,原有造像220躯,现存210躯,造像题记40余则,其中有纪年者10则,包括武德、贞观、显庆、永淳、文明5个年号,前后延续约60年。像主有唐皇室成员,如南平长公主、赵王李福、驸马刘玄意,也有一般官僚、僧尼和民众,造像绝大部分为唐初雕造。由此可见,干佛崖造像多为皇家所造,造像样式应和当时主流雕刻技艺同步,研究显庆时期造像多以此为参照物。

干佛崖显庆时期造像与茌平(唐代属河南道郓州东平郡偏隅)发现的民间造像相比较,虽大小形制相差悬殊,雕刻工艺迥异,但在风格上还能管窥一二,也正是这种差异凸显出这铺弥陀造像的雕刻艺术及时代特征。分析如下:

一、“据初步统计,隋唐两代的佛像以阿弥陀像为多,与北朝晚期崇拜弥勒和观世音有明显不同。阿弥陀信仰在这一时期流行起来。其原因,一方面,佛经所宣扬的西方净土,十分美丽富饶,唤起人们信仰和崇拜;另一方面,佛经中宣传的阿弥陀佛信仰,修行方式简单,只要口宣佛号就可积功德,得报应,往生西方净土世界。”“在组合造像内容方面,多为一佛二菩萨像,组合简单而统一,这是唐代组合造像的一般特点。”阿弥陀佛是佛教净土宗的主要崇拜对象,他或以独尊形象,或与左右胁侍观世音菩萨、大势至菩萨一同组成“西方三圣”,行儒造弥陀像属后者,符合初唐时期组合造像的特点。

还有一点值得注意:北朝及隋唐发愿造像主尊佛像多以施“无畏印”和“与愿印”为多,而施“说法印”并不常见,这大概与发愿人的身份有关,平民百姓信奉佛教是希望它能够解决现实生活中的疾苦,寄托诸多愿望,所以佛以施“与愿印”为多,而行儒造像的发愿人为出家的比丘尼,四大皆空,惟愿芸芸众生(皇帝、师、僧、父母、法界众生)聆听佛法,脱一切苦,咸同斯福。

二、行儒造弥陀像主佛“右侧袈裟覆肩从胸前垂下,搭于左臂”袈裟穿着方式不同于济南地区显庆年间造像袈裟穿着方式(见图3)。

如图所示,唐显庆年间干佛崖造像多为双领下垂式袈裟,两肩衣领自然下垂至腹部,再上绕裹双臂,衣纹多为垂直,少斜纹。行儒造弥陀像袈裟的穿着方式却在北朝及隋代造像中常见(见图4)。

如图所示,此像亦着敞领式袈裟,右侧袈裟从胸前垂下,搭于左臂,衣纹刻法相似,虽造像大小有别,但似曾相识的气息跃然纸上。

三、行儒造弥陀像主尊佛像磨光高髻,面容长方清癯,五官较小,脖颈呈梯形;三尊造像皆上身较长,躯干呈筒状,体态较僵硬。上述特点传承了隋代造像的某些特征(见图4)及隋末唐初武德时期的造像风格(见图5)且有北朝“秀骨清像”的意味。

“济南柳埠干佛崖的几躯显庆年间的造像均头结细密螺发,脸型长方,五官较大,面部肌肉结实,颈部肥硕挺壮,着双领下垂式袈裟,衣纹为等距平行垂纹,衣纹刻法与千佛崖贞观十八年造像相似,呈漫弧形下陷状。干佛崖结跏趺坐的几尊造像膝盖部均有三角形衣角,两腿不分,腿部衣褶呈囊状,这些特点虽不是该地所独有,但却是该地造像的一个非常鲜明的特点。”(见图3)通过描述,我们发现行儒造弥陀像不符合上述特点且差别很大,这可能与该造像为民间造像有重要关系,茌平在唐代位于东平郡边隅,消息闭塞,造像样式跟不上时代,造像规制多依北朝及隋代样式。

四、造像下方小龛内护法狮颇具唐代风格,个体不大但造型饱满,大气雄健,头部造型夸张,鬣毛卷曲,前肢直挺,后肢蹲踞,张口瞪目。“‘十斤狮子九斤头的夸张变形手法,已高度地概括了唐代民间石狮的造型变化特点,要特别提及的是早期石狮的那种原始狂野不羁、耀武扬威的霸气,已肃然收敛变为蹲踞,使狮身整体构成一个倾斜向上的锥形体……巧妙地将后肢屈踞所积蓄的后坐力以及向上的运动感,和缓地、沉厚地、富有人情味地吸收、消融,让其位于固守的、自足的、含威不露的仁圣精神”。从雕刻工艺来看石狮与三尊造像相比更显圆熟,由此我们推测初唐时期民间匠人对镇门守户、辟邪赐福的石狮制作较多,雕刻规制和工艺手法都“与时俱进”。

通过上述几点我们发现行儒造弥陀像在内容上符合唐代佛教净土宗流行的普遍现象,在雕刻风格上与济南千佛崖同时期雕刻风格迥异,有着北朝和隋代的鲜明印记。由此可见,初唐时期在山东西部佛教宗派流行上紧随时代,但在雕刻风格、表现形式上却比较滞后,地域艺术文化差距颇为明显,而正是这种差距给这铺石刻造像赋予了独特的魅力,为我们研究佛教艺术提供了珍贵的资料。