郏县:文化扬帆海天阔

2014-10-28左朝阳余光正宋丽丽

左朝阳+余光正+宋丽丽

这里是毛主席写下光辉批示的地方,是“中国知青运动的圣地”,是“汉初三杰”之一“谋圣”张良的故里,是唐宋八大家之“眉山三苏”的归宿之地(苏洵为衣冠冢);这里有中顶莲花山,是号称天下三顶之一的道教圣地;有享誉中外的“山儿西”烟,是全国四大烤烟发源地之一;这里还有十里飘香的郏县牛肉、饸饹面、豆腐菜……

这里,就是充满神奇和魅力的地方——河南省平顶山市郏县。

岁月悠悠,沧海桑田,穿越千年时空,抖开历史长卷,祖先留给我们的是那灿若群星的人文资源和弥足珍贵的非物质遗产。在郏县这块737平方公里的土地上,文化遗址星罗棋布,有全国重点文物保护单位4处,省级文物保护单位4处;中国历史文化名镇(村)3处,省级11处;中国传统村落9处,省级51处。

近日,本刊记者一行带着无限的希冀与憧憬,走进了这片充满神奇和魅力的地方。

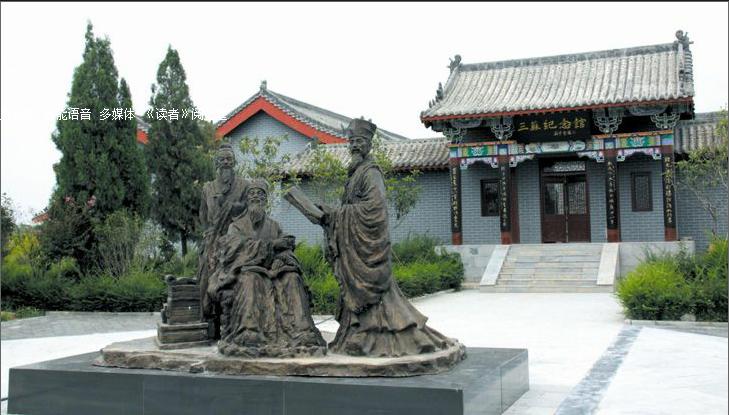

三苏文化传天下

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”千百年来,许多立碑筑墓者为历史所淹没,而中国文学史上“一门三父子”的文学灿星“三苏”,为何却以映照千古的光焰留在人间?

三苏父子是北宋中期的大文学家。在中国文学史上均有重要地位,其中苏轼成就尤为突出。苏轼,字子瞻,号“东坡居士”,北宋著名文学家、书画家、诗人、词人,他是继欧阳修之后,北宋文坛的领袖。他开创了与婉约派并立的豪放词派,扩大了词的题材,丰富了词的意境,冲破了诗庄词媚的界限,对词的革新和发展作出了重大贡献。在绘画方面,他明确提出“士人画”的概念等,为其后“文人画”的发展尊定了理论基础。除此之外,苏轼还擅长行、楷书,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

三苏文化是中华民族优秀传统文化的一部分,是以苏东坡为代表的集苏洵、苏辙文化成就而形成的融哲学、历史学、文学、领导学、军事学、养生学、美学、烹饪学等为一体的综合性文化现象。可以说,“三苏”是中国传统文人之翘楚,三苏文化堪称中华传统文化之精华。系统地了解三苏父子的人文精神内涵就会发现,三苏父子的为人、为官、为文以及治国、治学的理念既具有涵盖四书五经的宏观性,又具有儒释道会通合流的立体性,为世人留下了宝贵的精神财富。

由于三苏“气节忠贞海内”“文章彪炳千古”,给当时和后世文坛以极大影响。近900年来,崇拜三苏的达官显贵、文人墨客、平民百姓纷至沓来,拜谒凭吊苏坟,历代不断。他们不仅植树修坟,凭吊祭祀,而且大都赋诗作文勒之于石。因此,苏坟柏林越来越大,碑刻愈来愈多。

为了打造三苏文化名片,郏县县委、县政府聘请高资质策划规划团队,编制了《三苏文化产业园总体规划》,对三苏景区进行改建扩建,先后投资数千万元建成了东坡湖、东坡碑林、东坡园林、三苏园东坡生平事迹展馆等景观,启动了东坡碑林二期工程。先后举办了苏轼葬郏900周年研讨会、苏轼行书《寒食帖》邮票发行仪式、三苏文化高峰论坛、首届“三苏奖”全国书法展览、清明节公祭三苏等一系列三苏文化活动,积极参加世界苏姓恳亲大会,成功承办了中国第四届、第十四届国际性苏轼学术研讨会,广泛开展了三苏文化交流和对外宣传活动,提升了影响力和知名度。三苏园景区内有保存完好的全国唯一的元代三苏塑像,是全国重点文物保护单位;有闻名全国的四大回音建筑之一的蛤蟆塔、著名八景之一的“苏坟夜雨”。三苏园里面,文化风味浓厚的东坡碑林,更是让人陶醉在书法的艺术殿堂里。三苏文化已成为郏县的一张文化名片,成了展示郏县形象的窗口。

书法之乡美名扬

2014年6月10日,在简朴、务实、高效的气氛中,由中国书法家协会和河南省书法家协会主办,郏县县委、县政府承办的“中国书法之乡·郏县”授牌仪式在郏县会议中心大厅举行。中国书法家协会正式授予郏县“中国书法之乡”牌匾,使郏县再添一张“国”字号文化旅游新名片,同时也使郏县成为平顶山市首个获此殊荣的县(市)。这是郏县深厚的文化底蕴和多年来高度重视文化建设,把发展繁荣书法艺术作为“文化强县”建设的结果。

郏县历史悠久,文化底蕴深厚,自古以来便是人文荟萃之地,书法艺术文化积淀深厚。现存包括元代大书法家赵孟頫书丹的各类书法石刻300余块,大文豪苏东坡在郏县留下了大量的书法遗墨或石刻。据三苏园景区负责人宁贯晓介绍,三苏园内的东坡碑林是为纪念苏轼葬郏县900周年建的,收录了启功、欧阳中石等当代197位书法家书写的苏东坡诗文136篇,共计碑刻384块。特别是碑林内的百位书法家书写苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,气势磅礴,别具一格,在全国诸多碑林中独树一帜。

近年来,郏县书协在郏县先后开展了苏轼葬郏900周年书法展、第六届“红牛节”书画展、“广阔天地知青杯”全国硬笔书法大赛、《宋词》邮票首发式、首届“三苏奖”全国书法展览、建党节书画展、廉政杯书画展等书法赛事,还在全县持续开展了“书法进万家”和义写春联等群众性书法活动。书法展览、培训、讲座、笔会、交流常年不断,月月不同,活动内容丰富多彩、效果显著。

郏县书协十分注重书法教育培训。据该县书协主席陈高杰介绍,书协连续不断举办培训班,先后培训学员2000余人。郏县书法从少年抓起,在全县32所中小学开设书法课,有规范的书法教材和专职书法教师,书协把郏县新世纪小学作为培训基地,青少年活动中心面向全县开展书法教育,每年培训学员800余名,为书法事业可持续发展储蓄了后备力量。目前,该县书法爱好者超过3万人。据不完全统计,先后有80人次获得国家级和省级大奖,出版书法作品集10余部。其中,在第三届和第四届中国书法兰亭奖大赛中,郏县先后有4人(次)获奖。

陈高杰告诉记者,“中国书法之乡”这张国家级文化名片,必将进一步扩大郏县文化的对外影响,提升城市的文化品位和美誉度,为推动郏县科学发展作出更大的贡献。

文化扬帆海天阔

除了享誉中内外的三苏文化和书法文化外,郏县还有许多文化为人们所传颂。endprint

知青文化:1955年,郏县大李庄乡32名初中毕业生和高小毕业生回乡参加合作化工作,引起了毛泽东同志的特别注意,作出了“一切可以到农村中去工作的这样的知识分子,应当高兴地到那里去。农村是一个广阔天地,在那里是可以大有做为的”光辉批示,从而引发了历时10年、有1800万知青、牵扯1800万个家庭的上山下乡运动,中央和省级40多家新闻单位派驻记者云集郏县。知青生活成为文学家、史学家反映和研究的对象。这里保存完好的知青故居、知青路、知青井、知青林、知青之家、知青企业与建起的“广阔天地大有作为”纪念馆,构成了颇具特色的知青文化,郏县大李庄乡因此被誉为“中国知青运动的圣地”。

儒道文化:孔子是我国儒家学说的创始人,曾在郏县黄道镇西黄道村停车小驻,主持编写的我国第一部诗歌总集《诗经》,并选用了歌咏郏地的《汝坟》诗一首。后来孔子五十八代孙移居郏县,成为孔姓全国十大支派之一。北周著名金石学家、时任郏城知县的郭忠恕倡导和支持孔子后裔建起了郏县文庙。郏县文庙,名列北宗曲阜文庙、南宗衢州文庙之后。2001年,中国古建筑专家组组长、中国文物学会会长罗哲文一行来这里考察,称之为“全国县级文庙,郏县是最好”,并亲笔题写了“郏县文庙”匾额。

老子是我国古代著名的思想家,道教尊老子为始祖及被神化,始于秦汉。据中国道教史和《历代真仙体道通鉴后集》记载:“道教始祖老子降生之时,即行九步,步生莲花,左手指天,右手指地,曰:天上地下,唯道独尊,我开扬天上道法,普度一切动植众生。”郏县有座莲花山,有九座山峰,状如九朵莲花,与位于太行山第一峰的二朵莲花山——老爷顶和湖北的四朵莲花山武当山,并称道教的三大圣地,只因郏县的这座莲花山位于太行山(辉县)莲花山——老爷顶和四朵莲花山武当金顶之间,故称中顶莲花山。从“三顶”在道教史的位置和道众心目中的地位看,中顶的地位和辈分,都高于其他“两顶”。

郏县的中顶莲花山上有玄元行宫祖师庙、山腰有朝天宫、山下有迎恩宫等建筑,始建于北魏,屡毁屡建,已历一千多年,现正在进一步保护、规划和开发之中。

饮食文化:姚庄乡的三郎庙村,是春秋时期“清河战役”的古战场,“隔河比羿”的故事就发生在这里。该村的井水被参战将士狂饮,古井被楚庄王命名为“玉泉井”。据传,嘉佑年间,苏洵携苏轼夫妇服除返京,曾在此小住“问茶”。中国民俗学泰斗钟敬文教授亲自指导他的几位学生对郏县茶文化进行了为期半个月的实地考察,称以郏县的茶馆、茶棚、茶具、茶情、茶艺为代表的茶文化是中原民俗文化的“活化石”,并在《中原民俗文化丛书》一书中,有专章介绍郏县的茶文化。20世纪80年代中期反映郏县食文化、茶文化的电视专题片,在中央电视台春节晚会之前的黄金时段播出,后经中宣部批准,作为外宣和对外文化交流的重点片,分送各国驻华大使馆。郏县传统饮食风味独特,茶水、牛肉、饸饹面、烧鸡、三炖、豆腐菜被称为“饮食六绝”。

古寨文化:临沣古寨始建于明末,重修于清同治元年(1862年),迄今已有150年的历史。整个村落被一种浅红色条石砌筑的寨墙紧紧围住,故又被称为“红石寨”或“红石古寨”。寨内有较为完整的清代四合院、三合院20多座和清代民居近400间,既有中原农村特有的以砖、石为主体高大深邃的建筑,也有南方以木格子门窗为装饰小巧玲珑的建筑。古建筑专家考察后认为,临沣古寨是中原地区保存最完整的古村寨,被誉为“中原第一红石古寨”,是中国江北地区堡寨式古村落的典范。临沣古寨于2005年9月被建设部、国家文物局联合公布为第二批“中国历史文化名村”,2012年12月被国家住建部、文化部、财政部公布为第一批“中国传统村落”,2013年3月被国务院公布为第七批“全国重点文物保护单位”。

文化是一个民族的血脉,是人们的精神家园。一个地区的文化资源、文化氛围和文化发展水平,在一定程度上体现出一个地区的竞争力,决定这个地区的未来。但文化不是化石,而是活的生命,只有发展传播,才有生命力、影响力,地区发展才有持续的力量。

为了提升文化软实力,扩大影响力,实现资源优势向产业优势的转化,郏县县委、县政府明确工作思路,以文化扬帆,把“文化旅游区”建设纳入全县经济社会发展的大盘子,文化、旅游融合推进。成立了以县政协主席为组长、县四大班子相关领导为成员的文化旅游工作领导组,专门负责指导协调全县文化旅游工作,并按照“突出重点、打造亮点、龙头带动、梯次推进”的文化旅游产业发展思路,以“两园一寨”景区为重点,先后编制了《三苏文化产业园旅游发展总体规划》《知青文化创业园规划》《临沣寨中国历史文化名村保护和旅游规划》《临沣寨景区旅游总体规划》等共计十多项规划,切实做到规划先行,逐步推进。在工作推进中严格落实“五个一”工作机制,即:一个园区、一名领导、一套班子、一个目标、一抓到底。领导组每季度召开一次推进会,听取进度汇报,总结工作经验,解决存在问题,抓好工作落实。从2010年起郏县财政每年投入专项资金1000万元,目前全县已投入各类资金近亿元,主要用于“两园一寨”(三苏园、知青园、临沣寨)的保护利用和开发建设,全力加快文化旅游产业的发展。

乘风破浪铸辉煌

思路和强有力的措施不仅健全了配套设施、完善了服务功能,而且使文化旅游景区焕发了新的活力。目前,三苏纪念馆配套设施全部完成,于2013年11月举行了三苏纪念馆开馆暨国家4A级景区揭牌仪式,正式对外开放;东坡碑林二期工程正在施工建设。知青园被河南省旅游景区质量等级评定委员会批准为国家3A级景区,并获批省级爱国主义教育基地。临沣古寨被河南省文物局授予生态博物馆,先后争取到临沣寨旅游产业扶持项目资金400余万元。文化旅游的融合推进,充分发挥了旅游业“食、住、行、游、购、娱”六要素的作用,带动相关产业发展。据不完全统计,2013年,全县旅游业年总收入已超过2000万元,并以20%的速度递增。

党的十八大开启了文化改革发展新航程,报告指出,文化产业到2020年将成为国民经济支柱性产业。河南省委、省政府把华夏历史文明传承创新区作为中原经济区五大战略定位之一,文化产业成为我们实现“中国梦”“中原梦”的重要力量。今年,平顶山市政府先后出台《关于加快文化产业发展的意见》《平顶山市重点文化产业园区和重点文化企业发展实施意见》提出,到2020年全市文化产业年均增速达到20%以上,文化产业增加值占全市地区生产总值的比重达到6%左右。同时,平顶山市政府每年列入财政预算1000万元专项资金,用于扶持文化产业的发展。

面对机遇,郏县先后确定了以文化旅游业为主的三苏文化产业园区、知青文化产业园区、临沣古寨生态文化旅游产业园区,以生产制造为主的广阔天地铁锅铸造文化产业园区、安良神前陶瓷文化产业园区、姚庄金镶玉文化产业园区。目前,这些文化产业园区已经成为郏县经济社会发展的重要组成部分。另外,“文化搭台,经贸唱戏”,郏县还广泛开展三苏文化、知青文化、书法艺术等交流活动,助推招商引资工作,并充分运用博物馆、纪念馆平台,利用县域三苏文化、知青文化、谋圣(张良)文化等历史文化遗产,广泛开展爱国主义教育和廉政教育活动,有力地推动了全县精神文明建设。

“文化扬帆海天阔,乘风破浪铸辉煌。”郏县人民乘着文化建设之风,为建设生态宜居、富裕文明、平安幸福的郏县,续写新的辉煌!endprint