黄河流域纳污和生态流量红线控制

2014-10-23连煜张建军

连煜 张建军

黄河流域是我国重要的能源基地和粮食主产区,也是国家重要的生态功能区和生态屏障区。黄河流域水资源匮乏、供需矛盾突出、水生态失衡问题极为尖锐,作为流域内和下游及华北广大地区重要的战略资源,水资源已经成为流域经济可持续发展和生态健康维持的最关键控制因素。黄河水资源的规划利用、综合开发及统筹管理,在新时期国家和流域规划中作用重大,在黄河流域规划环评中确定和提出水环境承载能力与生态流量控制红线,对于新时期制订资源、环境和生态保护统筹协调的流域综合规划,促进流域水土资源的合理开发、高效利用与有效保护,具有重大的环境与生态保护意义。

重要功能湿地与断面生态流量红线的确定

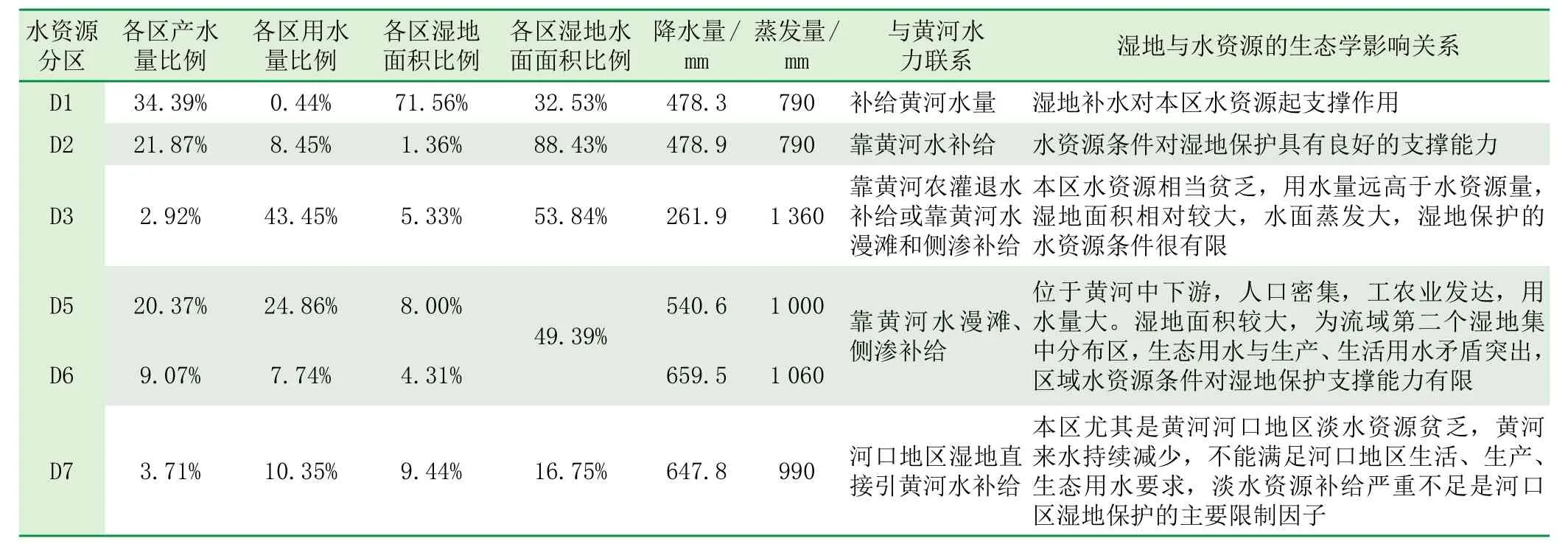

从水资源属性上划分,黄河流域共分为八个水资源二级分区,其中流域重要湿地主要分布于七个主要的水资源产流区和农业利用区,主要湿地类型为河源区水源涵养湿地、河道及沿河洪漫湿地、灌区引黄湿地和河口三角洲湿地等。黄河湿地规模和功能的维持,主要取决于黄河流域水资源空间布局的支撑及变化情况。而由于黄河水资源时空分配的现状主要受人工调配和调度的控制,因此,在黄河综合规划中将流域重要湿地作为水资源和生态的重要保护目标任务予以明确,对于指导流域和区域各专业规划的编制、实施河流断面生态流量控制和促进流域生态修复及河流健康具有重要意义。

分区域水资源与湿地生态空间格局

黄河流域上中下游不同的水资源条件及配置情况,决定了流域差异化湿地景观的典型性。总体上看,黄河原生湿地基本位于水量丰沛和水源涵养状况良好的上游区域及河口陆海交互的三角洲,而中下游湿地则主要属于河道摆动或引黄灌溉退水所形成的半人工湿地类型。

水资源条件决定了流域湿地类型与生态特征。在黄河流域水资源分区中,除宁夏、内蒙古缺水区域因农业灌溉退水形成较多的耗水性湿地外,其他湿地资源多分布于水资源条件相对优越的分区和黄河干流附近,其主要湿地面积、布局和相应分区的水资源条件如表1所示[1]。

黄河流域水资源稀缺性特点极为突出。以往在部分水资源极为匮乏的省(区),也存在人工湿地和城市大水系景观湿地建设,造成区域水供需矛盾激化和流域上下游、左右岸水资源与水生态失衡加剧的现象。因此,在流域规划中既要考虑湿地功能的重要性,更应从全局角度考虑上下游、左右岸水域和湿地生态系统的总体利益,统筹保护,以避免因局部湿地的过度扩张而造成流域水资源失衡的河流生态系统破坏问题。

规划环评在研究考虑各分区差异化的水资源条件与经济社会用水情况的基础上,谋划统筹考虑对流域重要湿地实施有效保护和水资源生态配置的水土资源开发格局与水生态保护布局。

在考虑区域水资源承载条件和流域湿地功能保护的原则下,规划环评确定将黄河河源区重要湿地、黄河口三角洲湿地、黄河中下游河流洪漫湿地作为流域重要湿地,纳入流域水资源配置和调控规划的优先保护对象,予以重点保护。

表1 黄河流域重要功能湿地与水资源条件

主要控制断面环境流量及调控指标

在水资源开发利用规划中,明确黄河生态系统用水规模与生态敏感区的水量配置过程,是实现流域规划生态保护目标的重要基础。根据黄河流域层面重要湿地功能保护和河流生态健康保护要求,在耦合流域水资源承载条件与分配调度可行性的基础上,提出维持黄河生态保护最低要求的断面生态流量调控指标[2],如表2所示[2,3]。

水域纳污红线与入河污染物的控制

黄河流域污染物产生量远远大于水环境的承载能力和环境保护控制水平,在水资源开发利用规划中科学核定以水环境承载能力为基础的纳污控制指标红线,对于保护水功能和促进水环境目标的实现,具有重要的科学意义。

流域纳污能力核算与控制红线

黄河流域内9个省(区)共计有28个水资源三级区,流域COD、氨氮的纳污能力分别为125.2万t、5.82万t。流域纳污能力主要分布于黄河干流等水资源量相对较大的水域,干流纳污能力占流域总量的70%左右,湟水、汾河、渭河、伊洛河、沁河、大汶河等支流占12%左右。流域水资源的各省(区)开发量,受国务院黄河流域水量分配控制指标和南水北调西线工程建设进度等因素的刚性约束。未来15年,黄河流域主要区域的水域纳污能力将基本保持在现状水平[3]。

表2 黄河主要控制断面生态流量调控指标 单位:m3/s

目前,流域水域受纳点污染源为废污水42.45亿m3、COD 135.65万t、氨氮13.06万t。从流域总体分析,流域现状COD、氨氮的纳污量稍高于纳污能力,但从污染物排污入河和流域纳污能力空间布局的关系和协调性分析,黄河流域排污与纳污能力的空间与时间冲突极为尖锐。由于黄河流域的70%排污量均集中在黄河干流及湟水、汾河、渭河、伊洛河、沁河等河流,并重点分布在西宁、兰州、银川、石嘴山、包头、太原、宝鸡、西安、三门峡、洛阳等城市河段,城市重点区域严重超载的水功能区占流域总数的20.3%,但其承纳的负荷量却占到了流域排污入河总量的92.6%,形成了黄河流域极为典型的重污染区段和中下游跨行政辖区的突出水环境问题。

基于纳污红线管理的入河排污控制规划

根据流域水资源时空分布、开发利用和保护要求,在规划实施的水域纳污能力核算基础上,2020年、2030年黄河流域水功能区COD入河控制量分别为29.50万t、25.88万t,氨氮入河控制量2.80万t、2.18万t[4,5],如表3所示。

表3 黄河流域分区域的污染物入河总量控制方案

加强纳污红线和生态流量红线管控的建议

优化调整流域重点区域经济发展模式和产业结构。黄河流域产业结构偏重于煤炭、电力和煤化工重点产业及造纸等规模以下产业,污染物产生量大、控制水平低、区域污染可控性差并多产生跨区域的水污染问题,应根据黄河水环境承载能力,合理调整经济布局,按照循环经济理念优化调整经济发展模式和产业结构,加强饮用水水源地保护,确保供水安全的优先环境管理。

加强落实生态水量保障和入河污染物控制。在规划编制和规划环评中需针对水生态和水环境红线管理,落实生态水量保障和入河污染物控制意见[6,7],以流域重要保护性湿地和城市集中饮用水水源地保护为优先,认真落实严格水资源的管理制度,推进节水减污型社会的建设步伐,强化对流域水资源的管理和保护。

严格实施水污染综合防治与控制管理。根据核定的水域纳污能力和入河污染物限排控制要求,实行流域重点控制单元污染减排和差异化环境控制。统筹兼顾地表水和地下水、水量和水质、上下游、左右岸、干支流,以及水资源保护、开发、利用的各个环节,协调考虑水资源、水环境和水生态保护的刚性要求,制定流域和区域相结合的水污染防治综合控制规划,促进对流域生态和环境的有效控制。

建立完善跨界水质监督与考核。建立省(区)界缓冲区水质达标评价体系,并实行目标考核制,将水功能保护、限制排污与入河控制及污染物减排政策措施进行以流域为单元的省(区)分解落实,实施有效的监督和考核。

建立健全管理机制及预警监测体系。建立健全黄河流域水资源、水环境和水生态保护的多部门协调机制,重视流域规划的湿地功能保护与生态用水优化,并将其作为流域规划与河流生态健康维持的重要任务和目标加以落实。建立黄河水生态监测体系,重点监测湿地、水生生物及其生境要素,构建基于水量调度的生态效益监测评估反馈体系,对河流治理、开发、利用可能诱发的水生态问题进行长期预警监督。

[1] 连煜, 王新功, 王瑞玲, 等. 黄河生态系统保护目标及生态需水研究[M]. 郑州: 黄河水利出版社, 2011.

[2] 连煜. 黄河河流健康评估及生态流量的保障与控制[R]. 郑州: 第五届黄河国际论坛,2012.

[3] 连煜. 黄河河口淡水湿地生态需水研究[R].郑州: 中-荷政府议定双边合作研究YRDEFS项目, 2007.

[4] 水利部. 黄河流域主要功能区纳污能力计算与核定[Z]. 2003.

[5] 黄河流域水资源保护局. 黄河流域水资源保护规划[Z]. 2010.

[6] 黄河水利委员会. 黄河流域综合规划[M].郑州: 黄河水利出版社, 2013.

[7] 黄河流域水资源保护局. 黄河流域综合规划环境影响报告书[Z], 2012.