论宋金磁州窑瓷枕上风俗画

2014-10-21李纪贤

李纪贤

伴随着城市的进一步繁荣、市民阶层的不断壮大和发展,宋代的市民文艺空前活跃。加之市民意识的日益高涨,并开始形成有别于传统的价值观念、提出了新的生活理想和审美观,宋代反映现实的“风俗画”也在这样的文化心理背景下出现并获得健康成长。作品和话本戏曲一样反映市民阶层的生活理想和审美情趣,使他们从中看到了自己所熟悉的生活和亲切的场面。如燕文贵的《七夕夜市图》、张择端的《清明上河图》、马远的《踏歌图》、王居正的《纺车图》等,在题材上都是适应当时不断扩大的欣赏对象。北宋后期以降,连画院内也涌现出不少专攻风俗画的高手。风俗画的沛兴,匹配了宋时社会审美思潮的转捩。

北宋时风俗画的流行,也刺激了民间制瓷窑场的釉下彩绘艺术。宋·邵伯温的《邵氏闻见录》载:“康节先公过士友家,见其枕屏上画小儿迷藏,以诗题其上云:‘遂令高卧人,欹枕看儿戏。”由此可见当时的风俗画在家用的器物——瓷枕上也广为盛行。制瓷匠师与画院画家有别,他们本来都是来自民间的劳动者,社会地位低下、身份卑贱,长期生活在社会的底层。但他们的视野比较阔广,能广泛地接触到社会生活的方方面面,与市民阶层特别是广大的劳动群众有着鱼水般的亲情,对他们平凡而又丰富的日常生活十分熟悉,因此观察的社会现象非常细腻深刻。深厚的生活基础,长期的生活积累,使他们创作出来的作品,洋溢着一股深厚的乡土芳菲,散发着非常浓烈的民间生活气息。诚然,制瓷匠师为了谋生,乃应对作坊主的要求而作画,但他们所受的限制不像画院画家那样的严格,相对而言,能较自由地发挥自己个性的创造。因而,像磁州窑那样的民窑瓷绘,能保持着艺术上的淳朴性和自由、豪放的艺术特色。

两宋的风俗画中,儿童题材是极受重视和关注的内容。磁州窑烧制的瓷枕,儿童题材也是较为多见的专门画题。1954年,河北邢台曹演庄出土、现藏于河北省博物館的“宋磁州窑腰圆形白地黑花垂钓纹枕”(图1),就是一件画意非常清幽的作品。它上面的瓷绘,乃描绘中古时期一个悠闲自得的儿童,夏日时候在河边独自持竿垂钓、三鱼正欲争食鱼饵的刹那间。可以说作品是非常写实的,创作题材来源于生活,朴素的画面上倾注着制瓷匠师最淳朴的感情,因而对广大的观者有很大的感染力。

自隋唐以来,儿童题材就成为包括陶瓷艺术在内的我国古代美术作品衍生不息的装饰内容。有宋一代,以儿童生活为内容的绘画已达到鼎盛时期。苏汉臣、李嵩就是两宋画院内专精并对描绘儿童有特殊兴趣的画家。苏汉臣的儿童题材作品非常丰富,传世的《秋庭戏婴图》一向被评论家们赞誉为“深得其状貌,更尽其神情”的优秀作品(图2)。画家所用的笔致是非常严谨而细腻的,描绘的是富家子弟们的生活情趣。像这件作品那样,宋时画院画家风俗画中的儿童题材作品,都富含王孙世家的富贵气息。而宋代磁州窑生产的瓷枕上所表现之儿童题材,除上面谈及的那件宋磁州窑腰圆形白地黑花钓鱼纹枕外,就笔者所见到的还有“骑竹马纹”(图3)、“抽陀螺纹”(图4)、“踢毽子纹”、“放风筝纹”(图5)、“童子戏花纹”(图6)、“童子放鸟纹”(图7)等画面,都是对中古时下层社会儿童生活的忠实记录。上述内容大都打破了贵族儿童生活的范畴,它们与表现、描绘纨绔子弟的生活内容大异其趣。像“抽陀螺纹”枕中的“抽陀螺”,这种玩意儿不可能流行在贵族子弟的生活圈子之中,所以在画院画家笔下就不会出现充满紧张气氛的“抽打陀螺”画面。它如“骑竹马纹”枕、“放风筝纹”枕、“小儿相扑纹”枕等,也都不是一般地表现孩子们的欢乐雀跃,而是通过在戏耍中的各种模样,多侧面地揭示孩提时代的情趣,它们都是民间生活中“童趣”的真实写照。与画院画家的着眼点有别,民窑的制瓷匠师都是把一个个普通的儿童和他们日常生活中看似平淡实则充满“野趣”的生活小事,作为主题来表现。对生活的观察,他们把注意力转向更平凡的日常琐屑的生活小景上,从中发现画院画家不曾发现的美。

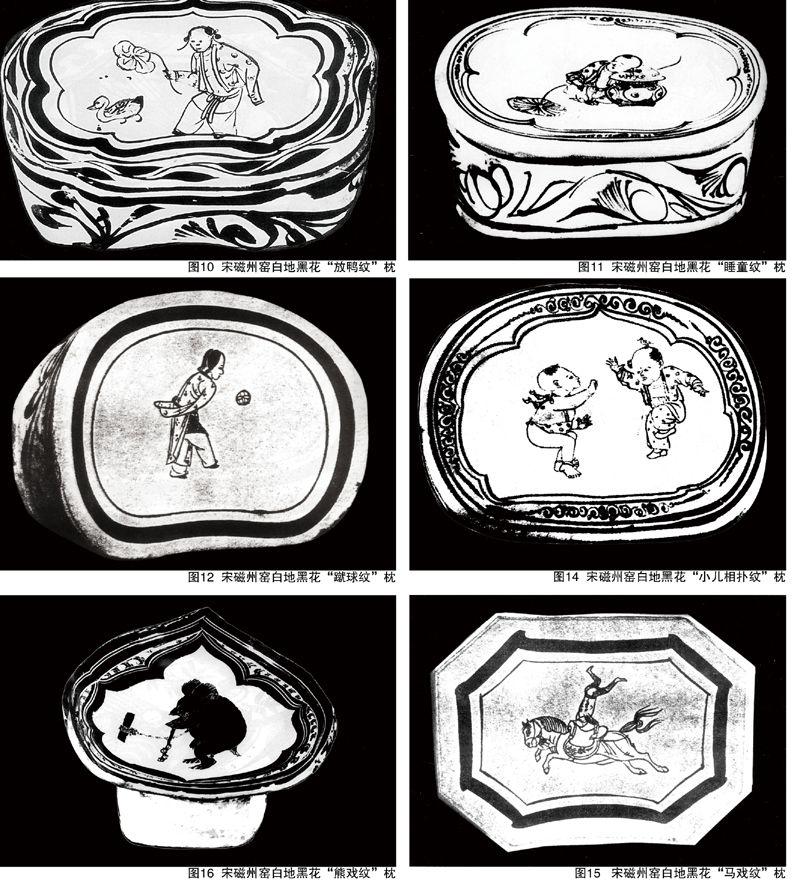

在我国传统的儿童题材中,“放牧图”与“婴戏图”、“货郎图”一样,也是其中一个重要的内容。画家们在这类作品中,塑造了一个个有儿童个性的鲜活形象。有宋一代,纸本的绘画,就笔者所知道的有祁序的《江山放牧图》、李安忠的《逐羊图》和《牧羊图》、甄慧的《牧童卧牛图》、王逸民的《秋林牧戏图》、闫次平的《牧牛图》、陈居中的《骑犊图》,著名的文人画家苏轼和李公麟也曾合作过《竹石牧牛图》。笔者在此不厌其烦地列举这么多的作品,只是想说明上述“放牧图”中牧童们所放牧的动物都是牛或羊这两种家畜。然磁州窑瓷枕上的“放牧图”,就笔者见到的“童子放鸭”、“童子赶鸭”的画面(图8、9、10),他们所放牧的却是普通农家为了养大后能变钱买些油、盐、酱、醋所饲养的家禽。在这些枕具上,磁州窑制瓷匠师对中古时乡村牧童的生活予以真实的描绘,但其放牧的动物却与纸本绘画完全不同。表现对象所出现的变化,在我国古代美术史上,为我们了解和研究宋时的放牧题材增添了新的内容。本文所收集到的几件“童子放鸭纹”枕具,画面上牧童的动态相异,他们的年龄、性格甚至服饰也绝无雷同,行为和姿态生动不一,制瓷匠师也基于平日对他们的观察非常仔细,因此能从不同视角再现主人公的各种场面,将他们刻画得神情毕现。最为生动的是“睡童纹枕”(图11),枕面上的主人公衣服敞开、两眼紧闭,正倒卧在一旁的坐墩上。半天下来,也许太累了,孩子这时已忘却了自己的“使命”,香甜地在野外睡着了,睡梦中他赶鸭用的荷叶已坠落在地,画面上没有鸭子。这件作品的构思非常巧妙,制瓷匠师调动观者情绪,让你充分发挥自己的想象力,鸭子这时可能在池塘中戏水,或许在田边啄食……这一属于传统意义上的田家风俗画,被赋予宁谐牧歌式的抒情色彩,使画面具有田园抒情诗般的魅力。

城市经济的日渐繁荣,也进一步唤起民窑制瓷匠师对世俗生活的兴趣。他们的视角不断地转向日常、琐细的生活小景,扩展到平凡市井和农村生活及社会活动的各个方面。瓷枕上描绘“蹴鞠”的画面就是表现北宋时广泛文化娱乐中上层人士和市民们的一种爱好与兴趣。宋磁州窑白地黑花“蹴球纹”枕描绘一轻松自如的少女,她倒背双手、面对跃起的气球,正抬起右脚沉着镇定地欲踢球(图12)。同一主题的宋磁州窑白地黑花“童子蹴鞠纹”枕(图13),主人公在气球面前表现得惊慌失措,不知如何是好。从两件瓷枕上人物脸部的不同表情、手脚有别的姿势和情态,反映出“蹴鞠”在当时社会生活中盛行之一斑,它们以形象生动的画面,再现宋时“蹴鞠”兴盛的状况。

历史的步伐迈入赵宋时代,市井喧嚣,都市空前活跃。从文献和绘画作品所知,东京汴梁城,不仅商店、酒楼、茶坊比比皆是,各种文娱活动的场所也非常众多。那些供市民冶游的商业性娱乐场所,时人称之为“瓦舍”。这种“瓦舍”拥有很大的面积,内设众多的表演棚——“勾栏”。瓦舍勾栏里聚集了各类时兴的表演伎艺,每日不停地进行演出;在瓦舍中各个勾栏里,平日都有不少人在游荡,往往聚集很多人观看各种伎艺的表演。《东京梦华录》中的“京瓦伎艺”谓:“不以风雨寒暑,诸棚看人,日日如是。”京瓦伎艺中表现的内容十分丰富,内中提到一种“小儿相扑”,笔者认为本文选登的绘有两个孩子“搏斗”画面的宋磁州窑白地黑花“小儿相扑纹”枕(图14),应是当时“小儿相扑”的伎艺表演。这件枕具上的两个孩子被“相扑”巧妙地组织在一起,无论从动作到眼神都有交流,一招一式身体的动感非常强,透过这两个妙在似与不似之间的形象,宋代磁州窑制瓷匠师恰到好处地抓住了最富有表现力的情节,在艺术表现上是非常贴近生活的。宋代磁州窑烧制的白地黑花“马戏纹”枕(图15),也于画面正中的部位,描绘一着紧身衣裤的表演者,他非常勇敢地倒竖在急速奔驰的马背上,表演着令人不寒而栗的一种绝技。国家博物馆研究员邵文良经过认真仔细研究后认为:画面主人公所表演的是当时京师汴梁城马术中一种“倒立”的项目。这个项目的姿势当时有极为严格的规定,它必须以“两手握镫、以肩着鞍桥、双脚直立”。我们审视画面上所表现的动作,制瓷匠师抓住最为惊险的一瞬间,人物的动态都是按规定的程式出发,表演者完成了应有的操作,动作合乎规范,与上述要求完全相符。画杂技能如此出奇立异,在宋代风俗画中堪称一件优秀的小品。此外,还有“熊戏纹枕”等(图16),不一一列举,由此再次显示磁州窑的制瓷匠师,洞察社会生活是非常广泛的,生活基础也相当深厚。

综观上述,瓷枕上的釉下彩绘,其笔墨形式乃以单一的线条结构来刻画所表现的对象,即采用白描的画法。磁州窑瓷枕上的釉下彩瓷,同样既没有墨色浓淡与虚实的效果来描绘事物,它们也不施丹青,纯用墨笔单线勾勒物象。笔者认为,磁州窑瓷枕上采用的“白描”画法,绝不是受李公麟和同时代纸本的影响,绝非模仿卷轴画的表现技法。无论是装饰手法和彩绘的笔墨形式,磁州窑都是继承唐代长沙窑开创的途径,乃从制瓷工艺本身所固有的传统中吸取营养,为己所用。著名的唐代长沙窑釉下褐彩童子持莲花纹执壶(图17)和1983年出自湖南长沙铜官窑址中出土的唐长沙窑釉下褐彩七贤人物纹罐(图18),它们上面所绘的人物皆以白描的手段来完成的,单纯的线条独立地描绘出对象的形体结构和神情动态。长沙窑的釉下彩绘对磁州窑有十分显著的影响,从这两件作品就有着无可怀疑的继承性。至于唐代壁画上多为粉本作为起稿用的白画,它和长沙窑的白描勾勒,两者究竟谁影响谁,笔者现在还没有新的資料来说明问题,只能有待日后作进一步研究的课题。

构图作为形式可见的重要因素,包括表现所描绘对象的组织结构和经营位置。而上面所提到的那些瓷枕,在构图上也都呈现出它们不同于画院作品的艺术特色。画院画家的作品往往注意描写全景,大多作全景式的构图。前面提到的苏汉臣那件《秋庭戏婴图》,其环境的描绘占据了画面的相当部位,庭院布景、花卉、湖石都加强了画面的力度。而磁州窑瓷枕上的彩绘,不拘于特定时空的限制,都没有繁琐的景物陪衬和附加物,大胆取舍,可谓构图简洁、精练。它们营造的境界,制瓷匠师在画中所倾注的表情、传达的格调,都具有非常浓郁的世俗气息。“钓鱼纹枕”除了与人物活动有紧密关系的,画面没有耗费笔墨去描绘背景的具体位置,制瓷匠师只是通过人物的表情、动势以及微风的吹拂让观者感受到主人公所处的独特环境。“钓鱼纹枕”虽只画一个人物,这种用画人物特写的画法,构图上也十分注意章法。我国传统的国画,画一个人时,讲究“宁偏勿中”。瓷枕中主人公的位置,符合构图的规律。此外,上述瓷枕都不像纸本《秋庭戏婴图》那样所谓整体气势雄伟宏大。画院画家的作品,往往细碎求多,构图繁实,以致给人有“迫促”之威。而磁州窑的瓷枕全省略了背景,这样制瓷匠师在处理距离和空间关系上能取得表现上的更大自由。似此自然留白的构图,是非常成功的。瓷枕上不画背景,以白衬黑,体现出中国传统绘画“计白当黑”、“以虚代实”的民族艺术特点。这种巧妙的构图,也符合南齐·谢赫“六法论”中关于经营位置的论述。