关于“力的合成”的省优质课观摩的思考

2014-10-21陆永华

陆永华

(苏州园区第二高级中学,江苏 苏州 215000)

2013年10月9日至11日举行了江苏省高中物理优质课评比暨观摩活动.笔者全程观摩了来自江苏省6个地级市选手对“力的合成”课例同题异构的精彩演绎,受益匪浅.结合笔者对平时教学的粗浅认识,对本节内容的教学作如下思考.

1 当前教学的常见两种偏向

1.1 常见教学偏向之一:囿于教材,照本宣科,且限于一本之见

教师备课时没有把握教学内容的内在逻辑,也未结合学生的认知规律形成教学逻辑,仅囿于教材编排而照本宣科式的教学,满足于一本之见,教学研究仅限于“教教材”.以现行人教版教材为例,教材运用“一个成年人用的力与两个孩子用的力”提水效果相同的生活实例引入合力与分力的概念后,通过“探究求合力的方法”得出力的合成满足平行四边形定则,最后提出“共点力”概念.部分选手及平时不少教师教学时仅按照教材知识点之间的逻辑关系排列出“知识线”,依据教材排列将“共点力”概念放在最后,但按照认知规律,只有知道了共点力,才能进一步研究共点力合成的法则.因此,按知识点的内在联系及逻辑关系,调整教材中知识点的呈现顺序形成知识线:合力、分力→共点力→平行四边形定则.若将教材本身等同于教学过程,则缺点就不可避免地被直接“复制”到课堂教学之中.

1.2 常见教学偏向之二:“功利化”习题教学研究替代教学过程

此类大型优质课评比与我们平时的教学课堂相比,对力的平行四边形定则的科学探究味浓,注重引导学生对探究过程的分析,但对于如何进行探究实验操作及引导学生利用“力的图示”研究平行四边形定则等仍有一定困难.鉴于上述困难,且在高考成绩“功利化”诱导下,平时教学中,不少教师采用简单易行的教学方法是分散教学难点,先教给学生力的平行四边形定则,再让学生在实验验证和反复运用中逐步深化对力的合成法则的理解,然后采用习题反复训练巩固替代对教学过程本身的研究.

2 教学设计突出“以生为本”——教师思维还原稚化

教师在设计教学环节时需要“还原稚化”思维,回归学生的思维起点.在教学实践中,要给学生充分展现教师的思维过程,引导学生思维,并表现得“大智若愚”,切忌“越俎代庖”代替学生思考,或者比学生更聪明地思考.本节教学设计回归学生思维起点首先需明确以下两方面.

2.1 学生脑中前概念对学习“力的合成”的负面影响

前概念是指个体在没有接受正式的科学概念之前,对感知日常生活现象长期的经验积累与辨别式学习而形成的对事物的非本质的认识.在认识力的合成之前,学生只学过标量的代数运算,对于矢量运算是一个完全陌生的概念,脑中根深蒂固的标量运算对学生学习力的合成而言是一种负迁移.学生习惯性地只会进行“1+1=2”式的标量运算,表现为对力进行合成时,照搬标量运算的方法来应付,而矢量运算使用的平行四边形定则,对于学生初次学习而言比较抽象,且涉及几何和三角等数学知识,感觉有难度,从而产生一种不愿接受平行四边形定则的消极心理倾向.

2 .2 引导学生突破直线思维到平面思维的转化

教师思维还原稚化,需降低姿态,以学生现有认知水平为教学起点.学生在初中所学的二力平衡为标量代数运算,要想直接过渡到互成角度的力的合成遵循平行四边形定则的矢量运算,思维阶梯跨度较大,在认知水平上是一次质的跨越,很难要求学生一次转化完成,因此要进行思维稚化降阶处理.根据高一前阶段学习力是矢量后,二力平衡便由标量转化为矢量运算问题,引导学生首先解决同一直线上合力与分力的关系.这是从标量运算到矢量运算转化的第一次跨越,此时仍限于同一直线上的力(矢量)的合成,然后在教学中由浅入深地逐步引导学生,完成从直线思维(同一直线)到平面思维(平行四边形)转化的第二次跨越.

3 教学过程中几个环节的处理探讨

3.1 课题的引入环节的处理

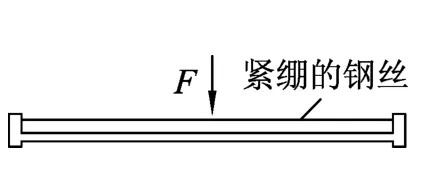

图1

新课题引入教学常见的有“实验设疑”、“游戏活动”、“播放视频资料”、“新旧知识联系”、“魔术表演”等引入形式.多数教师在引入课题时都基于学生的原有认知结构,给学生设置一个“震颤”——认知冲突的物理情境,造成认知结构的不平衡,激发学生的探究学习动机.美国高中物理教材《Physics——Principles and Problems》中,通过起步实验“2N+2N=2N”引发学生的认知冲突.6位选手课题引入如表1所示.其中4位选手均采用“学生提水”,结合学生的感知生活经验,如图1所示的日常生活中的提水,若认为两个女生力的大小都是100N,则男生提水力的大小为200N吗?相比而言,学生的亲自体验式教学比仅仅“播放视频”和“图片展示”效果更佳,若能够在此基础上显示“提水”拉力示数(如使用力传感器),便使得其余未参加提水体验的学生参与度更高.“学生提水”与“1+1=?”有异曲同工之妙,使学生原有数学知识“1+1=2”被颠覆,基于学生提水切身体验的感性经验与原有认知提出问题,形成认知冲突并激发认知驱动:男生和女生提水所用力之间到底是什么关系?另外,如图2的学生手指“断钢丝”体验式实验放置在“力的分解”部分引入似乎更为适合.

图2

表1

3.2 优质课(公开课等)中的预设与生成的差异处理——弹性预设

预设,是实现教学目标的重要途径,精彩的预设体现了教师的匠心独运;生成,是教学追求的一种高度,丰富的生成展现了师生智慧碰撞的火花.在教学实践中,如何科学“预设”并达到最优化,在“预设”下学生是否能够“生成”,以及“生成”了却不在“预设”范围内该如何应变等,都是亟需教学智慧解决的问题.

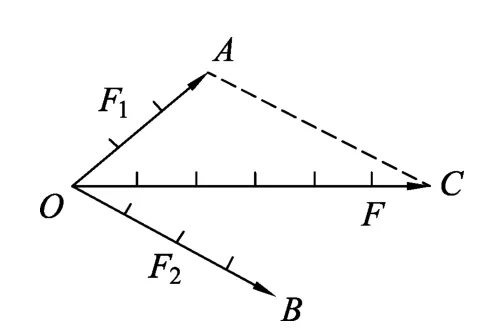

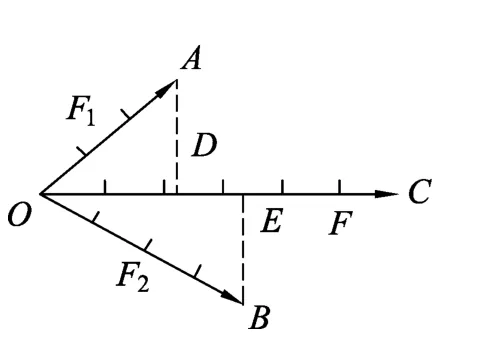

图3

此类大型省级优质课评比,参赛选手都经过几轮上课打磨,精心预设各个教学环节,不少教师的教学预设相当精确,甚至有时精准到秒计,但此类优质课评比都是借班上课,选手对学生的原有认知水平不甚了解,实际课堂中都会遇到学生的回答与教学预设明显不相符合的差异现象.对此,部分选手为完成“教学任务”而拘泥于静态的“预设”,一带而过,朝着预设的教学思路“往前走”,这也是大型优质课评比或公开观摩课常见的“通病”之一.譬如在图3所示的画出合力与分力的情况下,如何引导学生通过做辅助线探究实验结论,教师预设是连接AC与BC,构成平行四边形OACB,再通过投影或数码直接拍摄学生作图结果,引导学生发现都是平行四边形形状.由于学生有所预习准备,探究过程非常顺畅,潜意识的思维方向往“平行四边形”聚拢.笔者观察到,6节课中,部分学生添加辅助线的方式如图4和图5所示,但没有举手示意.在6位教师的教学设计案中,有一位教师“弹性预设”图4和图5所示的添加辅助线方式,其余都没有该预设.教学实践中的精心预设是非常必要的,图4和图5两种添加辅助线方案比较常见且都有缺陷,但是图4稍加分析便可引导出三角形定则,图5蕴藏了正交分解的思想.另外,有学生课后玩笑式地提出为什么力的合成满足平行四边形定则,而不是五边形或六边形?这种课堂上突如其来的“生成”或许会让没有“弹性预设”的教师手足无措.实际上,矢量合成基本法则有4种:平行四边形法、三角形法、多边形法和正交分解法,它们是同一种方法的不同呈现形式,其中平行四边形法最直观,三角形法最基础.因此,教师作为课堂组织者、引导者和倾听者,要善于发现学生困惑的焦点及各种反馈信息的动态“生成”,而要做到游刃有余的及时“解惑”,实施具有灵活发挥空间的“弹性预设”非常必要.

图4

图5

3.3 由验证性实验修订为探究性实验的探讨

旧教材为“验证力的平行四边形定则”的验证性实验,新教材修订为“探究求合力的方法”的探究性实验.本实验在新教材实施过程中到底采用验证性还是探究性实验,在不少教师中存有争议,疑义的教师认为:① 通过两个互成角度的力与一个力作用效果相同,就要求学生领悟得出力的合成遵循平行四边形定则,不符合学生的认知学力水平;② 教材上设计的探究内容,与平行四边形定则的演进完善过程中所涉及的伽利略、牛顿、哈密顿等科学家所研究得到规律的方式并不很相符;③ 对于力的合成需掌握的物理基本思想方法,如平行四边形定则作图求合力(物理方法)、等效替代(思维方法),就算不通过探究实验,也能达到这两个教学要求.

这与教师对科学探究的认识及课堂科学探究水平不无关系.根据普通高中《物理课程标准》,科学探究过程包括以下几个要素:发现与提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证、评估与反思、交流与合作.七要素的有序排列实际上指明了科学探究的一般过程和步骤,但部分教师将“要素”等同于“环节”,按部就班且求全,造成课堂教学中科学探究的形式化,效果不理想,进而怀疑科学探究教学,使科学探究走向程式化和表面化.课程标准指出的要素是科学探究的标志,一个具体的教学过程只要具有一两个要素,就有了探究性,即学习中的科学探究不一定是“完整”的.另外,教学中的科学探究活动,最显著特征就是有教师引领下的探究,不能把学生的科学探究等同于科学家的科学探究.本次赛课的6位选手均引导学生进行科学探究,主要采用教材提供的探究实验或DIS实验系统进行探究.旧教材的“验证性实验”指明应该怎样操作、会看到什么现象、现象说明什么问题、最后得出什么结论,而新教材的“探究性实验”则是在简单介绍原理之后,指出“探究时应该注意下面几个问题”,并非部分教师理解的“天马行空式的学生自主探究”,6位选手对教材研究到位,“探究的思路”、“操作的技巧”、“数据的处理”等都是由教师在适当的时机给学生引导释疑.相比之下,新教材没有像旧教材那样一步一步地告诉学生怎么做,而是为了降低探究的难度,指明探究时要注意的4个问题,以及“建议用虚线把合力的箭头端分别与两个分力的箭头端连接”等话语,把学生可能出现困惑的地方点出来,事情则要学生去做,不是采用灌输的方式,而是引导学生通过自己的思维活动,在独立思考的基础上获得知识,提高学生获取知识的能力.科学探究是一个复杂的过程,涉及理论和实践领域多方面的问题,绝对不能将其简单化和程式化,科学探究能力的培养是一个逐渐深化的螺旋式进程.只有通过不断地让学生经历探究过程,才能让学生体会到科学探究的精髓.

3.4 关于实验误差处理的探讨

在实验教学中引导学生分析并采取有效措施减小实验误差,提高实验精度,对培养学生的科学态度和科学精神,提高分析和解决问题的能力,具有积极的促进作用.物理必修1教材“学生实验”章节要求学生“知道系统误差和偶然误差”,但没有要求定量地分析实验误差或说明多大的实验误差才是允许的,更多的实验结论表示为“在实验误差允许范围内,某某实验结论成立”,给学生一种实验处理的模糊感觉.因此,实验误差处理需在超纲能力要求之外的“精确分析”和误差允许范围内某结论成立的“模糊分析”两者之间寻求一个平衡点,破除学生心理对实验误差的模糊处理感觉.试采取以下几点加以说明:① 首先给学生指出,实验测量值和理论值之间有偏差是正常的,在正常误差范围内的偏差是允许的,但必须如实记录数据,不能为更好得出实验结论而“伪造数据”,正确理解和分析实验的表象与理想结果之间发生偏差的真实原因.② 给学生“蜻蜓点水”式的“系统误差”的说明,如实验原理和中学物理实验器材精密度不够等,但对于部分选手在此处使用DIS实验系统值得商榷,DIS实验探究最大优势在于精确显示数据,正是由于DIS实验显示实验数据“太精确”,使得实验误差暴露无遗,反而使学生认为实验结果与理论值之间存在挥之不去的误差,从而对探究实验结果存疑,增加了实验分析的难度.③ 对学生体验操作过程中出现的“偶然误差”剖析,如长度测量的误差、弹簧秤与板面是否平行的误差、力的图示作图误差等.有位选手以物理必修课本为研究对象,即测量实验值可认为近似相等且在竖直方向,全班26组数据显现出偶然误差的特征:“理论值与测量实验值相比,偏大偏小(大小),偏左偏右(方向),随机分布”,针对情况给予学生点拨.④ 最后,指出力的平行四边形定则如同牛顿第一定律一样,是无法利用实验完美证明的定则,使学生对实验结果更加信服.

4 关于本节内容的其他教学方式尝试及借鉴

4.1 基于“教学用科学史”为主线的科学探究教学

科学探究教学形式可以多样化,展现物理知识的形成过程及科学家的研究历程都应可成为科学探究教学的形式.鉴于科学探究是一个复杂的过程,且有时候的探究能力要求超出学生的认知能力,部分教材编写者(如探究色彩浓厚的美国高中物理教材《PSSC Physics》)采取详细叙述科学家探究过程的知识呈现方式,让学生在科学家的探究历程中体验探究.基于文献[3]中提出的“教学用科学史”为实施科学探究教学提供了途径.

图6

汉代《淮南子·主术训》已有合力的初步概念:“积力”(合力),明代茅元仪在《武备志》中明确提出了合力概念.古希腊亚里士多德最先领悟到在矩形的特殊情况下的平行四边形定则.伽利略首先用三角形法研究运动合成问题,1638年,伽俐略依靠思辨与实验相互印证与补充,首开运用几何法研究运动叠加问题的先河,他在《关于两门新科学的对话》的“定理2,命题2”中诠释道:一个物体同时被两个匀速运动所推动,cb和ba分别表示在相同时间间隔内的水平位移和垂直位移(图6),那么,被这两个运动推动的物体描绘出的轨迹是对角线ca,有ca2=cb2+ba2,即合位移的平方等于两个分位移的平方和.1687年,牛顿凭借敏锐的直觉,推断出了运动和力的分解与合成所遵循的定则,但未作进一步的证明,他在《自然哲学的数学原理》的“物体的运动”的推论1、2中分别写到:“一个物体,同时受到两个力的作用,就将沿平行四边形的对角线运动,所用的时间和它分开受到这两个力的作用而沿两边运动的时间相同.”1725年,瓦里翁在《新力学或静力学》中用力的合成与分解原理解决了各种具体静力学问题,并把力的平行四边形原理推广到运动学的速度中去.随着数学深入到矢量理论的研究,英国著名数理学家哈密顿等人使矢量代数化,最终奠定了矢量理论基础,也使力的平行四边形定则为人类的理性所服膺.

由此可见,力的平行四边形定则看似简洁,实则经历了漫长的历史发展过程.通过展示力的平行四边形定则不断修正、完善的重要演进阶段,把握知识发展脉络,使学生感受科学家们的探究历程、丰富智慧及所付出的艰辛与努力,引导学生建立将物理看作一个动态的不断完善演进的物理科学史观.

4.2 他山之石,可以攻玉——借鉴其他版本教材的教学处理方式

对同一教学内容进行不同版本教材之间的学习借鉴,是进行教材二次开发和更好服务于教学的途径之一.我国赵凯华和张维善先生主编的《新概念高中物理读本》第1册中,在第1章第5节单独列标题“矢量”,包含“矢量的加减法和变化率、矢量的分解”,单刀直入点出矢量合成服从平行四边形定则,随后在第2章第2节中的“力的叠加与平衡”给出力的叠加满足平行四边形定则.美国的4本高中物理教材① 《Physics——Principles and Problems》(最受美国师生欢迎的使用最广泛的教材)、② 《PSSC Physics》、③ 《Modern Physics》和④ 《The Project Physics Course》,教材①②重点讲述矢量运算法则,后讲述力是矢量,合成满足矢量运算法则,教材③④直接讲述力的合成的方法.这些教材认为这仅是一个数学问题,不需要探究,处理方法倾向于将所需要的数学知识教给学生,让学生自己运用数学知识来解决物理问题.我国现行的高中数学教材涉及矢量运算的模块,比高中物理教材明显滞后,笔者对无法发挥数学工具的作用抱有遗憾.

教无定法,本文仅是吹毛求疵,旨在抛出“砖”,引来各位专家同仁的“玉”,以便取长补短,为进一步优化课堂教学贡献绵薄之力.

1 王较过等.高中物理教科书科学探究内容的呈现方式及实施策略[J].中学物理教学参考,2012(12).

2 赖玉华等.浅论高中物理教学设计的从“预设”到“生成”[J].中学物理教学参考,2012(11).

3 胡扬洋等.物理教材引入科学史的新观点[J].课程·教材·教法,2012(12).

4 胡化凯.物理学史二十讲[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2009.

5 储方宣.追溯“力的平行四边形定则”的由来[J].物理教学探讨,2007(3).

6 赵凯华,张维善.新概念高中物理读本[M].北京:人民教育出版社,2006.