基于教材实验的中考试题编制

2014-10-21林君祥

林君祥

(嵊州中学初中部,浙江 嵊州 312400)

实验是科学的灵魂,一套优秀的科学试卷必定有几道出彩的实验题.可以说,实验题设计的好坏直接决定了一套科学试卷的质量档次.科学实验题通常是指利用所学的科学基本知识和实验基本技能,以实验为载体设计科学试题,重点考查学生观察、操作、设计、测量、分析、归纳等能力的笔试试题.

由于初中阶段学生学习的知识是有限的,接触到的实验也是有限的,且各地市中考命题都是在封闭的条件下进行的.受命题现场条件的限制,在实验题的命制过程中很难有机会做实验,这就给命题组带来非常大的挑战,稍有不慎,就容易出现主观臆断,甚至科学性的问题.为了保证试题的公平公正,命题组往往会充分利用教材中的丰富的实验资源,如教材中的“活动”、“探究”、“讨论”、“实验”、“思考”、“读图”等栏目,充分利用好教材中的这些资源,既能够提高试题质量,又能引导师生做实验、研究实验.笔者通过对近3年浙江省各地市中考试题的阅读和分析,发现不少试题都来源于教材实验,或单独考查某种科学方法,或以某个共同知识点串联起多个教材实验,或是教材实验的细化、创新和拓展等.

1 教材实验的重现

这类对教材实验内容的再现性试题,难度相对较低,一般都能通过图片找出相关的知识,考查的内容主要是教材中出现过的部分实验的目的、原理、器材与仪器的使用、实验方法与步骤、实验现象等的掌握情况,通过该类试题的考查可以帮助学生体验知识的形成过程以及加深知识的理解和掌握.

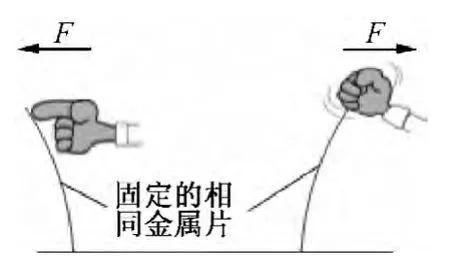

图1

例1.(2012年绍兴)如图1所示实验,表示力的作用效果与

(A)力的大小有关.

(B)力的方向有关.

(C)力的作用点有关.

(D)力的大小、方向和作用点都有关.

(来源于浙教版7年级下册第2章第4节“力的图示”,56页活动栏目)

图2

例2.(2011年舟山)如图2是研究光的反射定律的实验装置,为了研究反射角与入射角之间的关系,实验时应进行的操作是

(A)沿ON前后转动板E.

(B)沿ON前后转动板F.

(C)改变光线OB与ON的夹角.

(D)改变光线AO与ON 的夹角.(来源于7年级下册第1章第5节“光的反射和折射”,23页活动栏目)

2 教材实验的细化

在某些教材实验中,往往涉及到一些重要的实验试剂、关键的实验步骤和独特的科学方法等,但在具体实验时,由于种种原因,如实验室条件不够,无法开展相关的实验;教师不够重视或教师认为该实验比较繁琐、持续的时间比较长,没有好好组织实验等,导致这些相关问题在实验中并没有得到很好的解决,给学生留下相应的薄弱环节.当学生对该实验没有一个感性的认识时,解决起来难度会变得较大.设置此类试题的指导思想就是想让教师和学生重视教材实验中的一些细节,就算有种种困难,也要想方设法让学生有一个接触体验的机会.

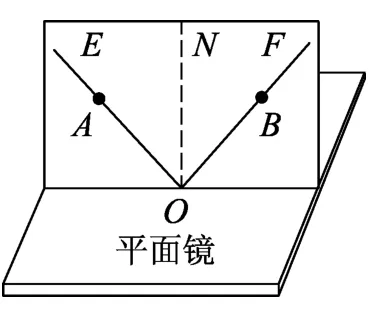

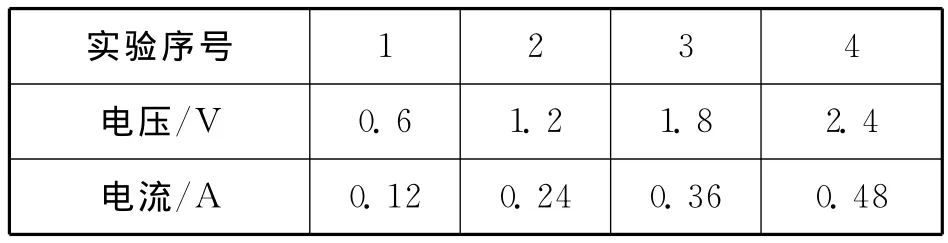

例3.(2013年绍兴)小敏利用如图3甲所示的电路图,探究“电压保持不变时,电流跟电阻的关系”.

图3

表1

(1)请根据电路图,用黑笔画线代替导线完成图3乙的实物连接;

(2)实验中,控制定值电阻两端电压为2V,用5Ω的电阻完成实验并在表中记录数据.改用10Ω的电阻继续实验,闭合开关后,移动变阻器的滑片时,眼睛应注视(选填序号);

(A)滑动变阻器的滑片.

(B)电压表示数.

(C)电流表示数.

(3)小敏继续实验最后得到3组数据,如表1分析数据可得出的结论是

分析:该题的第(2)小题的得分率相对较低,究其原因是教师在实验时没有分析透,学生也只重视实验结果和结论,对操作过程未进行深入思考.根据串联电路分压的知识,当5Ω的电阻改用10Ω电阻继续实验时,电压表的示数会变大,控制变量的实验方法要求适当增大滑动变阻器的阻值.

例4.(2011年舟山)在科学研究中,实验设计的严密性和操作的规范性都是确保获得正确结论的前提.

(1)如图4甲所示,在一空集气瓶的上面,倒扣一个装有红棕色二氧化氮气体的集气瓶,两个瓶口之间用一块玻璃片隔开.抽去玻璃片后,看到空集气瓶中慢慢有红棕色气体进入.用该实验验证“气体分子在不停地运动”不够严密,因为出现这一实验现象的原因,也可能是二氧化氮气体的大于空气.

图4

(2)在“研究杠杆平衡条件”的实验中,每个钩码重为0.5N,弹簧测力计以如图4乙所示的方式拉着杠杆并使之在水平位置平衡.读数并计算后发现结果与杠杆平衡条件不符.该实验操作的不规范之处是

分析:本题主要考查实验设计的严密性和操作的规范性,(1)密度大的气体易向下运动,密较小的气体易向上运动,如果把较大密度的气体放在上面,不能充分说明气体分子的不停运动;(2)研究杠杆平衡条件实验中,弹簧测力计垂直于杠杆施加拉力,可以使力臂与杠杆重合,便于读出力臂,如果拉力与杠杆不垂直,力臂与杠杆不重合,直接在杠杆上读力臂就会导致实验结果出现错误.

3 教材实验的整合

此类试题在知识上涉及与实验相关的学科主干,在设计上涉及与中考实验能力考查相适应的学科特点,构成了一个综合性实验试题.命题的指导思想是,或以教材中某些重要实验设计的主干为模板,优选科学教材中其他实验的部分装置,并与之拼凑、重组,形成完整的、系统的实验设计;或将教材实验某些装置分解为具有一定实验功能的实验片段;或要求考生按照题目要求,依据实验原理,从中选出一些装置进行科学组合、合理连接,以完成某一具体实验等.

图5

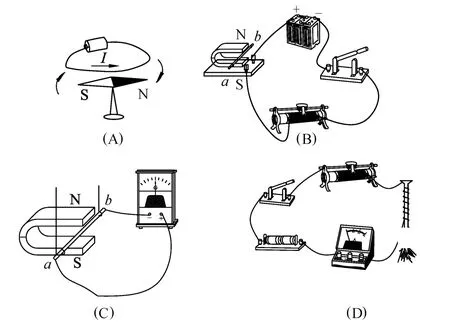

例5.(2013年丽水)如图5所示是一手压电筒,按压手柄,塑料齿轮带动线圈内磁性飞轮高速旋转,使灯泡发光.图6实验中与手压电筒产生电流的工作原理相同的是

图6

分析:此题涵盖了8年级下第4章中出现的多数实验,电磁感应、通电导体在磁场中受力运动、奥斯特实验、电磁铁磁性强弱的决定因素等知识点,而根据题意,明确出手压电筒的制成原理是解决此题的关键.

图7

例6.(2011年宁波)学习光学知识后,小科对有关实验进行了思考和创新:

(1)在如图7所示的“探究平面镜成像规律”实验中,小科用玻璃板代替平面镜来完成探究活动,是因为玻璃板有平面镜所不具有的(填“反光”或“透光”)的特点;

(2)当点燃的蜡烛放在玻璃板前20cm的A处时,玻璃板后B处的蜡烛好像也被“点燃”了;

(3)小科用凸透镜替换玻璃板,将其放置在AB中点且垂直AB的位置上,移动光屏到B点时,发现光屏上恰好成了一个清晰的倒立、等大的像,则该凸透镜焦距为cm.

分析:本题源于“研究平面镜成像特点”的实验,用玻璃代替平面镜是由于玻璃既能成像又能透过玻璃确定出像的位置,同时还考查了测量凸透镜焦距的方法.

4 实验意外现象或数据的分析

在实际实验教学过程中,由于分析问题不全面或是学生知识迁移错误等原因,有时会发生理论预设与实验结果不符的意外情况,如果处理不当会对学生知识的获得产生负面影响,但正确、科学地处理实验意外不但能激起学生的探究兴趣,提高学生的创新能力,也有助于优化实验教学效果,提高学生的知识应用能力和操作的规范性.

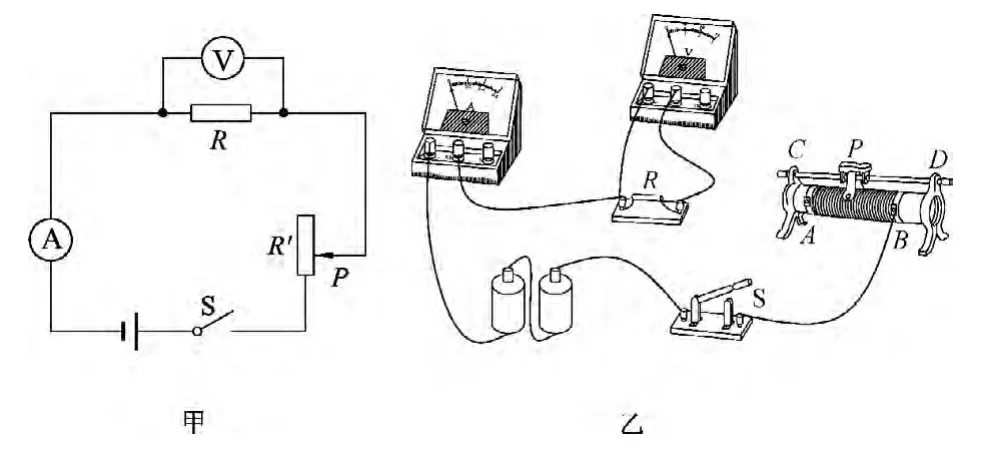

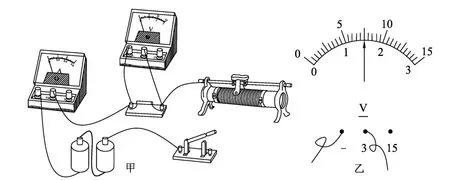

例7.(2013年台州)在“测定导体电阻”的实验中,电源使用2节新干电池,被测电阻的阻值约为5Ω,滑动变阻器的规格是“10Ω 1.5A”.

(1)图8甲是没有连接完整的实验电路,请你用笔画线代替导线,将电路连接完整;

(3)电路连接正确,实验数据记录如表2所示,其中一组数据有拼凑的嫌疑,请指出并说明判断依据

图8

表2

分析:第(3)小题考查了对数据的分析.表面上看,每一组数据都符合电流与电压的规律关系,但利用滑动变阻器的规格仔细去分析计算还是不难发现第1次实验的电压不可能低至0.6V或第1次实验的电流不可能低至0.12A.

5 教材实验的创新

在平时对实验题的命制过程中,教师往往从实验的原理、材料和试剂、方法步骤和实验结果的评价方面入手,命制出一些简单、常见的选择题或非选择题,但给人的感觉很平淡、没有新意.中考命题时就不同了,命题组教师往往会对教材实验进行了有益的创新与改进,这就要求教师们能在平时积累实验素材,对那些教材中现象不够明显、操作不够简单的实验进行适当改进,然后再利用改进实验素材从知识、技能等方面精心设置问题.如从实验原理是否科学合理,装置的选择是否合理等方面作相应的深入.

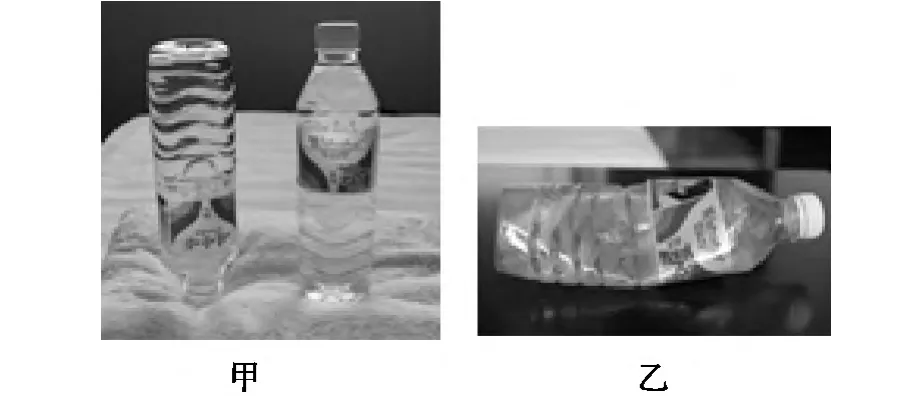

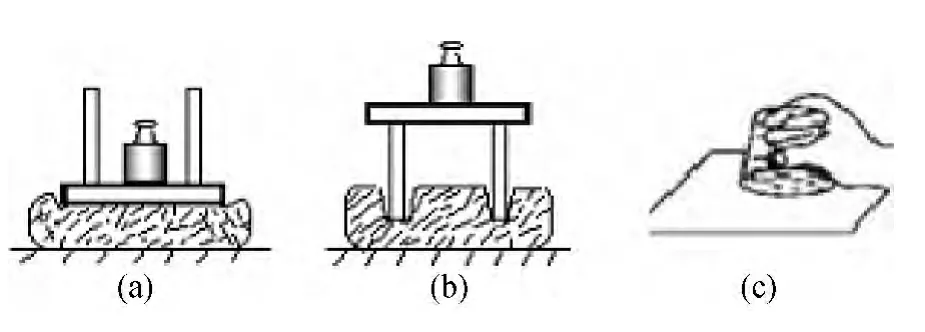

例8.(2013年丽水)小云用矿泉水瓶做实验,如图9所示.

(1)将两瓶相同的矿泉水如图9甲放置,验证的是压力的作用效果与的关系.

(2)如图9乙,他在空矿泉水瓶中装入少量热水,迅速倒出,再马上盖上瓶盖,看到矿泉水瓶瘪了,验证的是的存在.

图9

图10

分析:本题考查了压力作用效果的影响因素及证明大气压的存在,教材中是采用了图10(a)、(b)、(c)的实验方法,而本题只用一个简单的矿泉水瓶,就完成了以上2个科学实验,充分体现了科学就在我们的身边.

6 教材实验的拓展

如果教师善于挖掘教材实验,会发现在某些教材实验的实验原理、方法步骤和实验结果中,往往还蕴藏着一些可以继续探究的内容.对教材实验的拓展,可从对实验结论的再认识,对实验中观察到的异常现象、科学规律得出的发展史等方面展开.

图11

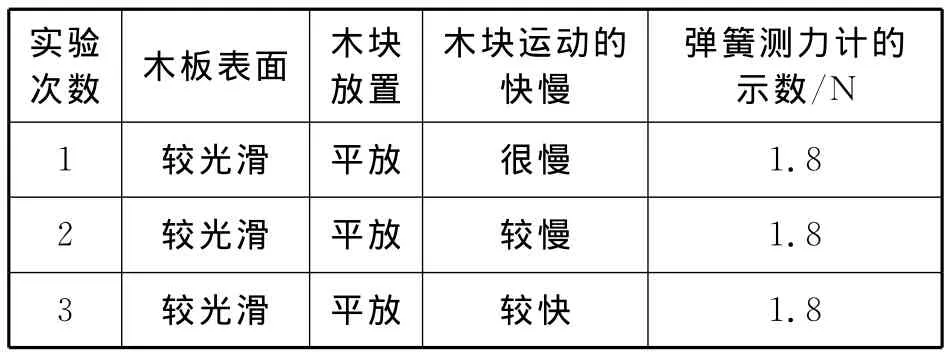

例9.(2012年金华)在做“探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关”实验时,某学生用弹簧测力计拉着同一木块在水平木板上做匀速直线运动,如图11所示,实验记录如表3.该实验是为了研究滑动摩擦力与下列哪个因素的关系.

表3

(A)接触面压力大小. (B)接触面积大小.

(C)物体的运动速度. (D)接触面粗糙程度.

分析:本题考查了摩擦力的大小与什么因素有关的实验.教材中得出了滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关,而分析表中数据可知,木板表面的光滑程度、木块放置方法、弹簧测力计的示数都相同,只有木块运动的快慢不同,这是对教材内容进行了适度的拓展.利用控制变量法分析可知,该实验是为了研究滑动摩擦力与物体的运动速度的关系.

图12

例10.(2013年温州)在不同的变速运动中,速度改变的快慢是不同的.例如,火车进站时速度减小得很慢,炮弹在炮筒里速度增加得很快.为了描述速度改变的快慢,在物理学中,人们引入加速度的概念.加速度等于速度的改变和发生这一改变所用时间的比值.

(1)根据以上描述,若用v0表示物体开始时刻的速度(初速度),用vt表示过了一段时间t末了时刻的速度(末速度),则速度的改变为用a表示加速度,那么加速度的公式a=

(A)速度大,加速度一定大.

(B)速度小,加速度一定大.

(C)速度小,加速度一定小.

(D)速度小,加速度可能大.

(3)在物理学中,把速度随时间均匀增加的直线运动称为匀加速度直线运动,图12中的直线分别表示两个匀加速直线运动的速度时间图像,看图回答的加速度大.(填“甲”或“乙”).

(4)某汽车从静止开始以恒定加速度直线行驶,加速度的大小为6m/s2,则2s 末汽车速度的大小为m/s.

分析:本题虽然是一道高中物理题,但初中学生还是可以根据题中所给的信息并结合我们已有的学习方法和知识完成解答的.它主要考查学生对新知识的学习、分析能力.

由上可知,实验题作为中考试题的一个活跃板块,其素材一般源于教材,通过改进、变换(变换仪器、原理、方法、问题角度等)、迁移、综合,使之成为了一个充满挑战的专业领域.因此,作为教师在做好课堂实验的前提下,要重视对教材实验的分析、挖掘,对典型实验的拓展和延伸,对常规实验的创新和改进.