人民币图像数字叙事及女性形象探析(上)

2014-10-13河北常彬张鹏

河北 常彬 张鹏

图1 第一套人民币1元、10元、100元

货币是国家的名片,货币图像所承载的意义,能够反映出时代的特征和社会的发展。迄今为止,人民币已发行了五套。1948年12月,第一套由当时在河北省石家庄市成立的中国人民银行发行,券面上方的“中国人民银行”六字由时任华北人民政府主席的董必武题写。除西藏自治区和台港澳外,1951年底人民币完成了在全国范围内的统一发行,成为新中国唯一的合法货币。最初的设计有毛主席头像,送审时,毛主席不同意,说:“票子是政府发行的,不是党发行的,现在我是党的主席,而不是政府的主席,因此,票子上不能印我的像。”(张哲强:《人民币背后的故事》,《金融博览》2010年第11期)设计图于是改为了与经济建设和人民生活有关的图案,所有券别上的图案均以场景、事物为主,人物极少。如1元“工厂图”(图1),5元“水牛图”,10元“锯木/犁田”,20元“工厂/火车”(图1)、“打场图”“推煤车”“驴子/火车”“万寿山”,50元“瞻德城”“火车图”“水车/矿车”,100元“驴子运输队”(图1)、“万寿山”“北海桥”,500元“拖拉机”“起重机”,1000元“马饮水图”(图2)、“牧马图”“帆船图”,5000 元“农机耕地”(图2)、“牧羊图”“蒙古包”,10000元“双马春耕”(图2)、“骆驼队”“牧马图”“轮船图”,50000元“收割机”(图2)、“新华门”等十二种币值六十二种券面(康柳硕:《对第一套人民币的几点认识》,《甘肃金融》2006年第1期),每一种币值有多种票面图案。在这些币值券面中,只有5元“织布图”(图4)、10元“工农图”(图5)、50元“工农图”三种票面上的人物形象略为突出。这些设计反映出新中国成立前后中国社会经济发展的现状,大多以农耕、放牧、古迹、名胜为表现对象,多属于前现代的生产生活方式。同时,也端倪出新生政权的工业化起步,如表现工厂、矿山、火车、轮船烟囱里冒出的浓浓黑烟(图1),甚至在田野边,也矗立着工厂的烟囱(图1),以此展示百废待兴的新生政权、由农业文明向工业化道路迈进的宏图愿景,高大的烟囱和浓浓的黑烟成为追求现代化的标志。

图2 第一套人民币1000元、5000元、10000元、50000元

第一套人民币的图像设计,以表现劳动/生活场景为主、人物形象为辅,这些模糊点缀的人物形象,几乎是清一色的男性,六十二种票面图案中,除了1元币上女农民形象依稀可辨外(图3),只有5元“织布图”上的女性形象较为清晰可见,表现她们在家庭纺织机上手工织布(图4)。这些画面传递了关于那个时期中国社会经济、政治、文化、性别定位等等丰富信息。中国是一个传统的农业社会,男耕女织的家庭分工和社会经济模式延续了几千年。那时的广大农村,尤其是北方农村,仍然沿袭了男耕女织生活方式,男人下地、妇女纺织,农业生产完全由男人承担。女性生活基本囿于生养孩子、缝补浆洗、操持家务,不参与社会生产劳动,很少接受教育,没有社会地位和经济权利,从精神到身体都属于夫家和父家。在小农经济时代,这样的生活方式基本满足人们的生产生活需要。第一套人民币画面传递了这样的农耕文化气息,男人下地、男人做工,男人承担社会生产的一切活动,唯一以女性为主角的就是在家纺织的农村妇女(图4),反映了新中国成立初期中国社会的经济模式和发展水平。

图3 第一套人民币1元

图4 第一套人民币5元

有意思的是,10元(图5)、50元币上的工人农民形象,原型为上海印钞厂工人杨琦和翟英,他们参与了这套人民币的设计,并承担了雕刻制版工作(《首套10元人民币工人原型现身》《,现代快报》2007年12月4日)。但也发现,其中隐含着许多性别差异对待的男女不平等信息和男权社会自我中心的思维模式。我们知道,晚清至民国,中国妇女在接受教育、走出家门、参与社会生产、获取独立人格上已经有了较大改变,许多血汗工厂在榨取女性劳动力剩余价值的同时,客观上也将城乡贫困女性变成自食其力的劳动者,甚至成为家庭收入不可或缺的来源,一定程度上改变了妇女的传统生存方式和依附心理,女性在自立中找到了自信。而在第一套人民币六十二种票面图像中,我们完全看不到这样的社会变革信息,男性中心主义的话语掌控,将一切社会生产行业的建设者、贡献者都归功于男性,他们是工厂做工、矿山开矿、渡轮开船的工人,他们是春耕撒种、秋场扬簸、赶马牧牛的农牧民,他们是所有行业的建设者,其间没有女性的身影,社会意识和性别偏见的公共表达屏蔽了她们的实际存在和社会贡献。即便在1元币券上模糊地出现了扛着锄头跟从在工人大哥身后的农妇形象,画面位置的次从性也潜在地表达了农业文明的次先进性、女性身份的第二性。所以,在第一套人民币的典型表达中,工人是男性、农民是男性(图5),共产党领导的工农政权的核心力量都由男人组成,突显了男权社会的自我定位和身份想象,男人是这个社会的主宰,掌控一切,创造一切,言说一切,也规定着一切。

图5 第一套人民币10元

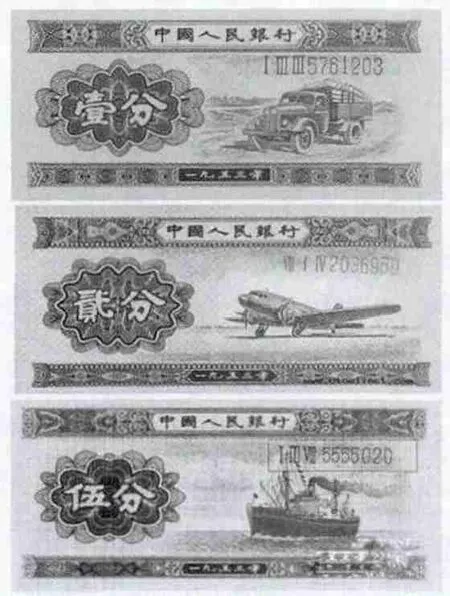

图6 第二套人民币分币

图7 第二套人民币角币

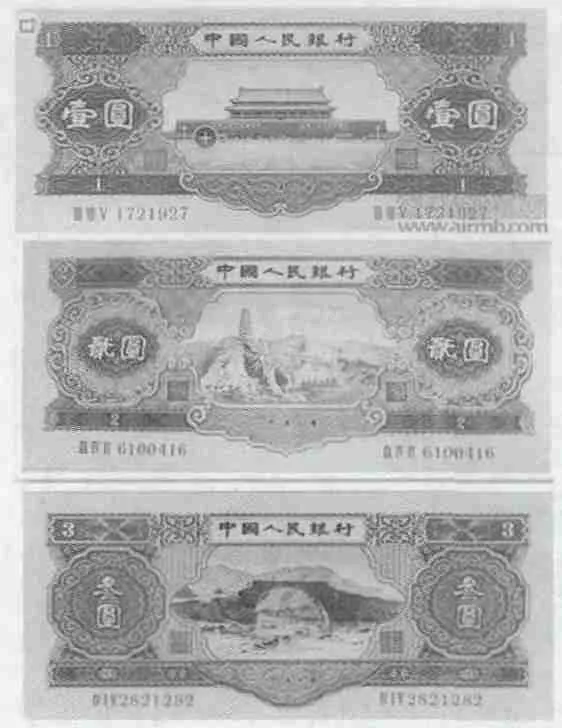

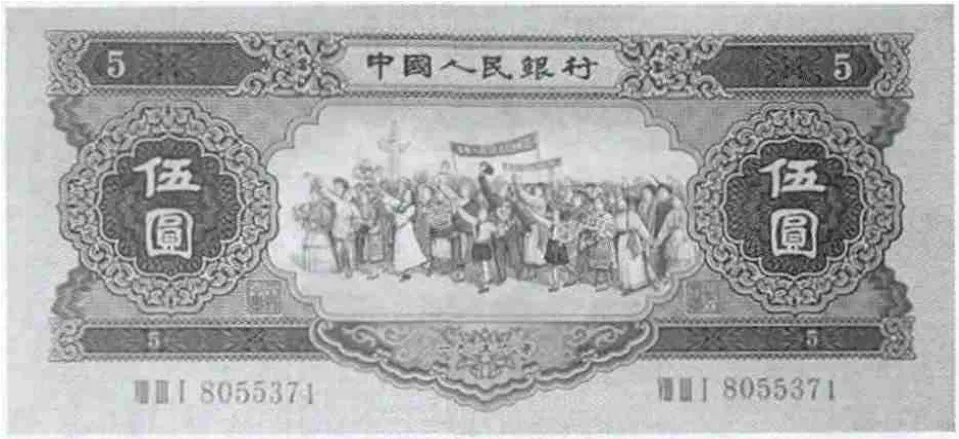

1955年发行第二套人民币,改革了第一套人民币大数额面值,取消了 从 20元、50元、500元、1000元 到50000元等九种币值,其繁杂的十二种币值六十二种票面图案也得到了极大简化。第二套人民币最大券面为10元,十一种面值对应十一个票面图案,发行角币和分币。分币以工业、交通为主题(图6):1分“卡车”、2分“飞机”、5分“轮船”,象征国家的基础建设在“海陆空”的立体空间里全方位展开。角币(图7)反映农业机械化、工业生产建设场面,体现新中国社会主义建设风貌:1角“拖拉机”、2角“火车头”、5角“水电站”。1元、2元、3元券分别采用北京天安门、延安宝塔山、井冈山龙源口图景,表现了中国共产党的革命历程(图8)。5元券表现了民族大团结(图9),10元券表现工农联盟的主题意蕴(图10)。

图8 第二套人民币1元(天安门)、2元(宝塔山)、3元(井冈山)

图9 第二套人民币5元

与第一套人民币券面图像相比较,第二套人民币图像意义发生了很大变化,展现了新中国正力求由农业社会向工业社会迈进的激情意志,从分币到角币的图像意义,凸显国家“发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础”的第一个五年计划纲要。而且,在20世纪50年代,“左”代表革命与政治方向正确的时代,分币与角币中所有的汽车、飞机、轮船、拖拉机、火车、水电站的图案方向,均是一律朝着“左”向运行(图6、图7),这本身不是一个偶然的巧合,而是政治意识形态的寓意表达。1元、2元、3元币的图像意义(图8),象征中国革命的历史进程,即天安门←宝塔山←井冈山,犹如叙事上的倒叙手法,有其意义结构:三个象征性场景,代表三个历史阶段,蕴含中国革命的特殊岁月和艰难历程,从秋收起义(井冈山),到延安根据地(宝塔山),到走向胜利(天安门),中国共产党建立了多民族大团结的统一国家(图9)。倒叙式的叙事核心落在1元券“天安门”的币值和图像意义上,象征国家统一(一元)与革命胜利(走向天安门)。次大面值的5元券“各民族大团结”(图9)、最大面值的10元券“工农头像”(图10),意在揭示新中国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的各民族大团结的政体性质。第二套人民币币值大小的图像排列,不是一个简单的画面展示,而是一个从经济基础到上层建筑的意义序值(分币、角币、5元、10元图像所承载的意义表征),一个现实与历史的交叉回顾(1元、2元、3元),一个多民族国家国体性质的最高诉求(5元、10元)。数字叙事的背后是国家大政方针、经济建设需求、意识形态建构的意义表达。

图10 第二套人民币10元

值得注意的是,第二套人民币的图像叙事中,女性形象得到了前所未有的表现,最大面值10元券上的“工农头像”(图10),第一次凸显女性形象。只见她头裹毛巾,手抱麦穗,健康淳朴,略显懵懂的目光,满含期待与憧憬。很显然,她的农民身份,代表了新中国政权力量的依靠基石——农民阶级,她身旁的工人老大哥坚毅地为她指示着方向,他们肩并肩地站在一起,寓意着他们结成的工农联盟,有着共同的奋斗目标。而且,她的社会身份第一次以国家名片的方式传递出男女平等观念,女人也是国家的主人,也是社会的参与者与贡献者。在这张“工农头像”上,不要小看券面的币值和她与工人老大哥并肩站立的肢体语言,他手指前方,他是觉悟者、主导者和引路人;她是跟从者,被指引和被觉悟,一捆结实的麦穗挡住了她大半个身体,实实在在埋头苦干的劳动者跃然纸上。最高币值的数字意义和他们工农身份及肢体语言表达,指向了最高理念的意识形态诉求——新中国是工人阶级领导的、工农联盟为基础的社会主义国家,这是它最根本的国体性质。同时,我们还看到其中隐含的性别意义,她的农民身份,代表着工农联盟中次先进性的农耕文化,所以要被工人阶级所领导、所指引;她的女性身份,代表着两性关系中的次从性即第二性,她“天生地”落后于男性,所以她要被男性启蒙、觉悟、引导,她扮演的是跟从者的角色。这与第一套人民币1元券“工农图”(图3)有着异曲同工的表达:“她”跟在工人大哥的身后,走在通向工业化道路的田野上,远处的厂房、高耸的烟囱,是现代化追求的标志;“她”的农耕文明的次先进性,需要被指引、被带领,跟从在代表先进性的工人大哥身后,才能迈向理想的所在。这在1962年发行的第三套、1987年发行的第四套人民币中有着延续性的思维定势和意义表达,即便是现代化大机器生产下的纺织女工,也仍然不脱传统社会“男耕女织”的“现代织女”身份定位。