政治合法性的伦理学论证模式——基于中西元典的比较分析

2014-10-11江苏省委党校法政教研部江苏南京210009

(江苏省委党校法政教研部,江苏 南京 210009)

(江苏省委党校法政教研部,江苏 南京 210009)

政治合法性的伦理学论证模式是合法性规范主义理论的亚类型,它在构建政治秩序的基础上,通过塑造伦理与政治合一的一元魅力型权威实施政治教化以达到统治双方伦理的同质性,从而使政权获得合法性。这是一种高调的同时也是危险的论证模式。经过文献梳理、对比分析孔孟、柏拉图和亚里士多德的伦理政治观发现,迥异的历史背景与立论基础产生的伦理与知识差异,使中西元典呈现出不同的理论特征与实践走向,将政治从伦理中剥离以构建现代政治是我们必须面对的课题。

政治合法性;伦理;道德;孔孟;柏拉图;亚里士多德

一、合法性的伦理学论证模式

政治合法性是指政治统治依据传统和公认的准则而得到人民的同意和支持,表现为人民对政治权力的认同和自愿服从,是有效统治和政治稳定的基础。当代合法性理论的集大成者哈贝马斯认为,合法性意味着某种政治秩序被认可的价值,[1]184强调合法性是符合价值规范基础上的支持和忠诚。在这里他将合法性理论的经验主义和规范主义传统结合起来,既指出了人民的认同与服从这一经验现象,又强调了服从必须有正当性基础。合法性理论的规范主义传统最早可以追溯到古希腊,它主要关注政治统治的价值基础问题,对统治服从关系进行价值追问,强调政治秩序应该符合诸如正义、道德、伦理、至善等价值规范,否则政权即使得到普遍支持也是不合法的。在规范主义看来,合法性首先根植于价值认同,合法性理论主要是对标准和真理的讨论。“权力合法性的唯一基础和来源是它符合本集体的价值和标准体系所规定的合法性设想,而且本集体内部一致同意这种设想。”[2]117

古希腊和中国儒家的政治思想是一种典型的伦理政治观。“政治具有伦理的原理与形式,伦理具有政治的结构与功能。”[3]政治建立在伦理学之上,权力用来实施道德教化,政治是伦理的手段,伦理上的整体主义和目的论决定着政治生活的结构与功能。另一方面,伦理规范着政治,政治只有具有伦理关怀才算正当,因而伦理获得了对政治进行价值批判的力量。合法性的伦理学论证模式是这样一个过程:思想家首先树立一个一元化的统治者,统治者通过道德修养塑造权力与伦理合一的权威类型,然后以伦理道德为手段实施政治教化,促进人们认识和价值的统一,以获取被统治者的认同,增强国家政权的合法性。政治合法性的伦理学论证模式是合法性规范主义的亚类型,它倾向于把永恒的伦理规范作为合法性基础,规范主义理论强调的价值认同在中西元典中表现为政治教化以达到伦理道德的同质性。在中西元典那里,伦理道德因素是公民体认权力正当性的前提,是权力赢得合法性的动力。[4]

二、道德与君主权威

(一)尊君之位

孔子在《为政》篇开篇即云:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”(《论语·为政》)这句话是孔子论政治的总纲领。我们至少可以从这句话得出三个要点:(1)德治;(2)君主居于中心地位;(3)民众的支持。君主中心地位的获得和民众的支持是以德治为条件的。从德治的立场看,区分君主与民众的主要标准是道德的差异,这一点可以还原为君子与小人的二分法。孔子在多处将君子与小人对比阐述,君子有德而小人无德,孟子认为“君子以仁存心,以礼存心。”(《孟子·离娄章句下》)仁义礼智信五德均属君子。君子与小人的道德差异彰显了君子播其德于天下的政治责任,“天之生此民也,使先知觉后知,使先觉觉后觉也。”(《孟子·万章章句上》),“是以惟仁者宜在高位。不仁而在高位,是播其恶於众也。”(《孟子·离娄章句上》)因此,德位合一成为德治仁政的先决条件,统治者必须首先是道德完美的君子。

孔子的政治思想常常被概括为正名主义。面对东周礼崩乐坏、天下无道的局面,孔子强调为政的第一要务乃是“正名”,即恢复西周的礼治秩序,“礼乐征伐自天子出”,形成“君君臣臣父父子子”的局面,让君臣父子各归其位,各尽其职,不相僭越。显然,正名所推崇的这种基于血缘宗法制度的政治关系,其结果只能是提升国家这个大家庭的家长——君主的权力地位。孔孟所欲恢复的周礼通过一系列典章制度、规矩仪节等政治生活的规范,其功能在于在政治行为体中别内外、定等级,处于这一权力链条顶端的君主自然成为一元化的绝对权威。另外,作为孔孟复古理想的一部分,君权神授的殷周天命观将君主视为天与民联结的中枢,君主上承天命下治万民,其权力来自天的授予而立于万民之上,君权更有几分神秘主义色彩。实际上,道德教化的顺利实施是以君主权力的绝对性为后盾的,统治权威是君主推行道德教化所必备的物质条件。可见,君主权力既是血缘的,又是伦理的,也是政治的。孔孟对尊君之位并未专门论述,而是暗含在教化之道中,尊君是其合法性思想的隐性基础。

(二)修君之德

1.教化得民心。德治要求君主首先修德成为圣人,以德配天,与最高权力相匹配,再实施道德教化。富民是教化的基础,一方面民富(重农)才能国富兵强,国家赋税能有保障,政治生活才能成立。另一方面更重要的是,足民之食能杜绝民众铤而走险,犯上作乱:“若民,则无恒产,因无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。”(《孟子·梁惠王章句上》)富民以教化为目的,在孟子提出的那个著名的民生计划中可以看到,在让百姓吃饱穿暖后,紧接着必须教导人民“修其孝悌忠信”,这继承了孔子“富之教之”的思想。道德教化是统治者唯一要重视的为政之本,是得民心、提升政权合法性的不二选择:“善政不如善教之得民也。善政,民畏之;善教,民爱之。善政得民财,善教得民心。”(《孟子·尽心章句上》)“以善养人,然后能服天下。”(《孟子·离娄章句上》)教化的内容是人伦:“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。”(《孟子·滕文公上》)为此统治者要做到以下几点:第一,君主要重孝、亲情等等家庭伦理:“君子笃于亲,则民兴于仁。”(《论语·泰伯》)“慎终追远,民德归厚矣。”(《论语·学而》)第二,要德礼并行:“道之以德,齐之以礼,有耻且格。”(《论语·为政》)第三,要加强道德修养,成为表率,身体力行,感染民众。这一点孔子讲的最多:“有君子之道四焉:其行己也恭,其事上也敬,其养民也惠,其使民也义。”(《论语·公冶长》)“恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”(《论语·阳货》)“临之以庄,则敬;孝慈,则忠;举善而教不能,则劝。”(《论语·为政》)孟子讲仁政,多强调仁义礼智信五德是为人处世、治国理政最基本的道德要求。最后,君主要善于选贤任能,使“贤者在位,能者在职。”(《孟子·公孙丑上》)

在教化的政治过程中,统治者在解决人民温饱的基础上,通过正己修身、政治教化树立道德权威,以争取人民的认同与服从。有德者在位是政治统治的前提,以道德规制权力是政治统治的关键。因此合法性的获得只能是道德教化的结果,其内在动力是伦理而非强力,权力与伦理完美结合。教化得民心,得民心者得天下,孔子认为民众对政权的信任是极端重要的:“民无信不立。”(《论语·颜渊》)孟子说,行仁政就如救民于水火、解民倒悬,那么“民之望之,若大旱之望雨也。”(《孟子·滕文公章句下》)“民归之,犹水之就下,沛然谁能御之?”(《孟子·梁惠王章句上》)可见,孔孟对道德教化有很强的自信,充分认识到了民心向背的力量,对天命存而不论,体现了鲜明的民本思想。

2.修身政治。在教化得民心的过程中,君主修身在先,人民信服在后,合法性的获得主要是统治者自身的责任,君主处于主动地位:

季康子问政于孔子。孔子对曰:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”(《论语·颜渊》)

子曰:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”(《论语·子路》)

君仁莫不仁,君义莫不义,君正莫不正;一正君而国定矣。(《孟子·离娄章句上》)

这里的君显然拥有绝对权威,否则其影响范围是有限的。君主先正己后正人,推己之仁心及于民众即是仁政,存在一个“爱有差等”的差序格局。教化扩展顺序中的差序格局与孔孟对道德修养的主张是一致的,修身和为政是同一种进路。从为政的起点看,君子对于“仁”的培养必须“为仁由己”,有关君子修身准则是“君子求诸己”、“反身而诚”,从为政的路径看,“亲亲而仁民,仁民而爱物。”(《孟子·尽心章句上》)“修己以敬、修己以安人、修己以安百姓”(《论语·宪问》)都体现着《大学》由治心、治身而齐家、治国的过程。这也印证了孔孟思想中政治与伦理的同一以及由伦理而政治的进路。为政最终归于起点:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”(《大学》)反过来说,君子用伦理达到移风易俗的目的,就是参与政治的表现,修身政治和道德教化带来了开放的政治空间,个人可以凭借治身和易俗参与政治。制度上,伦理政治依托于宗法制坐实社会基础,家国一体为伦理的政治功能的扩展提供了制度依托;功能上,伦理的普遍性带来了政治空间的开放性,道德的正当性维护着政治统治的合法性。

(三)道德魅力型权威

德治塑造了道德化的君主,教化之下的民众对君权提供合法性支撑,拱卫君主立于中心地位。孔孟自信,只要君主修身行德,符合理想的圣人,就能对人民产生巨大的吸引力:“子欲善而民善矣。君子之德风,小人之德草。草尚之风,必偃。”(《论语·颜渊》)伦理政治之下的君主权威为什么有如此强的政治社会化能力?孔孟的自信何来?首先在思维方式上,他们将君主和民众都视为一种道德存在,统治服从关系被化约、还原为无德对有德的归附问题。尤其对君主要求以道德规制权力:权力要受到伦理规范的重塑与制约,以增强权力的道德正当性。君主要彰显自己人性、亲情、重礼仪尤其是道德魅力的一面,尽量隐蔽或者克制权力的刚性甚至侵犯性,呈现出道德完美的形象,以更好地教化人民、获得认同。其次,政治的本质是伦理。君子与小人的二分法奠定了君民结构划分的基础,家国同构之下的政治关系根基于伦理关系,政治合法化依靠道德教化,君主只有立德修身才能处于政治生活的核心地位,合法化的路径遵循推己及人的差序格局,圣王的理想政治就是道德的完满——政治以伦理为开端并终于伦理。最后,周公对西周王朝的合法性论证塑造了道德榜样与政治权威合一的王的观念,自此有德者在位、内圣外王成为后代思想家理想的王权状态,先王之治被认为是真实的历史事件,这也进一步增强了其自信。

孔孟的自信造就了道德魅力型权威,其特点是塑造君主个人超凡的道德品质来感召民众获取认同。道德魅力型权威通过君主个人的修养得以展现,通过道德教化提升民众道德,在提升的同时促使被教育者心悦诚服,而不假于其他外力,这是一种理想化的伦理政治观。伦理对政治的化约使权力受到道德理性的规制,以道德规制权力赋予了政治事务以公共性,人们可以有理性的公共空间和话语资源批判政治,使权力产生自我矫正和适应性。但另一方面,一元绝对权威也可能会压制伦理带来的公共性,使君权滑向不可抗拒的神圣化。权力与道德的结合体现着整体主义思维,一旦权力主宰理性,身心、家庭、道德、政治都将被纳入到王权的控制之下。伦理政治最大的困难是将圣人与君主串联不起来,[5]因此最糟糕的情况是,道德魅力型权威成为专制王权的附庸,理想化的合法性论证成为谎言,暴力取代伦理成为政治的逻辑。

三、正义与城邦的合法性

(一)美德是正义的基础

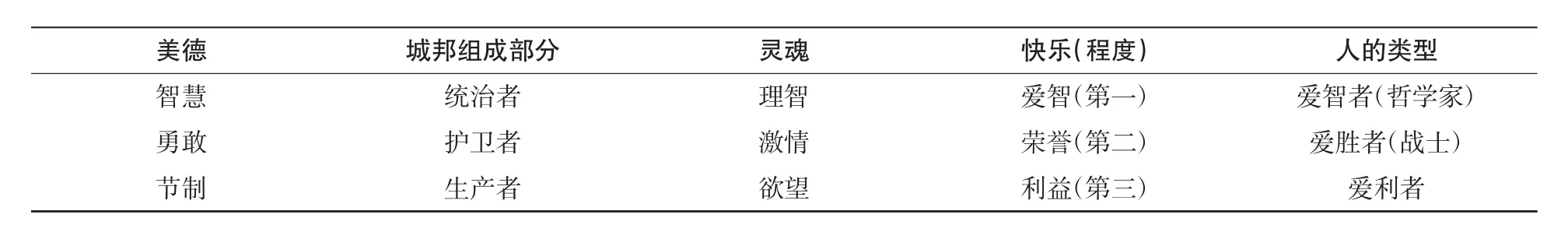

柏拉图在《理想国》中关心的问题是城邦的正义是什么以及正义的城邦如何实现。就前者而言,他根据三种美德的划分以及相互关系的论述建立起正义的概念,就后者而言,他认为只有让智慧的化身——哲学家做统治者才能实现城邦的正义。柏拉图在界定正义之前先给出了城邦的三种美德即智慧、勇敢和节制,这三种美德分别属于城邦的三个组成部分即统治者、护卫者和生产者,这三种美德同时也对应着灵魂的三个部分即理智、激情和欲望(见表1)。每个人在国家里执行一种最适合他天性的职务,“正义就是只做自己的事而不兼做别人的事。”[6]156换句话说,正义就是按照美德的要求各司其职,互不僭越。国家和个人的正义都是按照三种美德的分工及相互关系而来的,个人正义和国家正义含义的相同来自个人美德和国家美德的同一,美德将城邦和个人紧密联系在一起,过好公共生活是公民的天职,为城邦借助公权力教育公民提供了理论基础,形成了柏拉图独特的有机论国家观。至此,柏拉图根据美德建立了合法性城邦的框架,美德结构是其合法性的伦理学论证模式的根本依据,城邦有机组成部分只有合乎正义才是合法的。柏拉图后来又提出了三种快乐和人的三种类型,三种美德各有自己的三种快乐:爱智、荣誉和利益,而这三种快乐又属于三种人,爱智者、爱胜者和爱利者(见表1)。最终美德把城邦、灵魂、快乐和个人四者的关系打通,美德是理解正义的钥匙,美德与快乐这个人生的终极目的相联系,可见美德具有典范意义,是思考城邦政治和个人生命的最终标准。

表1 以美德为标准的三分法

要建立正义的城邦,第一要务乃是城邦的最高统治者必须是哲学家。将城邦正义化约为美德来看,就是智慧要在三德之中处于统治地位。哲学家是智慧的爱好者,他的知识来自于对理念的认识,知识即美德,而且是一切美德中最大的美德。因此哲学王统治是最善的,受智慧的统治就是正义。“所谓哲学家执政,就被柏拉图理解为高超的智慧、真实的知识、完美的德行与绝对的最高权力的结合。”[7]83知识引人入善,哲王的职责是认识善的理念再回来当统治者,引领大家走出洞穴,认识真理,践行智慧和正义。可见哲学家的知识对被统治者来说是绝对权威,而哲王本身意味着只有以知识统治权力,权力才会有正当性,故理想国中的合法性类型是知识型权威。公民教育的目的在养成城邦各部分的美德,使灵魂三部分和谐,护卫者要温文而又勇敢,哲学家的教育要促使灵魂转向、认识真理,把握善的理念。这是公民参与城邦事务的前提,也是城邦合法性产生的条件,因而值得柏拉图在书中以惊人的篇幅论述。

(二)城邦公职分配中的正义

亚里士多德的《政治学》是一门政体研究的学问,他以经验研究的方法考察了古希腊158个不同政体,正义、美德都是在政体之下展开讨论、在不同政体中衡量的。在亚氏那里,伦理与政治相对分离,呈现出经验主义的伦理政治观。他认为,城邦以正义为原则,其目的是优良生活,研究城邦的政治学的目的是人间至善。城邦必须受到伦理的指引才能达到其目的,城邦也因伦理获得了质的规定性和合法性。

城邦的正义主要是指公职分配中的正义,最大的公职分配就是政体类型。亚氏指出,“政体为城邦一切政治组织的依据,其中尤其着重于政治所由以决定的最高治权的组织。”[8]132在城邦中占据统治地位、拥有最高治权的公民组织的性质决定了政体的形式。政体可以说是各阶级在城邦中的地位,相当于我们所说的国体。统治地位以城邦职司的分配方式体现出来,因此“政体就是城邦公职的分配制度”,[8]185公职分配依据不同,政体也因此不同。众所周知,亚氏根据统治者的性质(宗旨和人数)将政体分为六种,后来亚氏又根据公职分配的依据对政体做了重新分类,这种分类依据分配正义产生。城邦职司分配中的正义是比值相等。“比值相等的意义是根据各人的真价值,按比例分配与之相衡称的事物。”[8]239因此,政治权利的分配必须以人们对于构成城邦各要素的贡献的大小为依据。[8]154城邦公职分配的依据就是质和量。质是指自由身分、财富、名望、才德、勇毅等公民品德,量是指人数多少。“组成城邦的一个部分优于质而另一部分则优于量。”[8]213一邦之内维持政体的部分必须强于反对政体的部分才是稳定的合法的。如果穷人人数多超越了另一部分人质的优势,建立平民政体,富户和贵族质上的优势足以抵消在量上的劣势则建立寡头政体,倘中产阶级的人数超过穷人或富人,则建立共和政体。因此政体要与公民团体的性质相适应,各公民团体依据其力量在城邦中占据相应的地位就是正义的,根据正义原则可产生多种政体(见表2)。

表2 分配正义之下的政体分类

表2政体分类中前三种政体主要优于质,后两者是量占优势,但政体都有其主导性的公民品德,量和质统称为亚氏经验主义的美德观,政体以美德为分类依据。政体不同,公民品德即不相同,所担任的职司不同,要求不同的公民品德。比如在理想城邦,轮番为治,好公民的品德同于善人的品德(至善),好公民须要同时研习统治者和被统治者的品德。而在一般城邦,好公民的品德与善人的品德不全然相同。明哲是统治者所应专备的品德,被统治者所应专备的品德为信从。政体不同,公民教育的理念也不相同,要按照政体的精神教育公民,使其适合城邦的公民品德,这样才能为城邦树立合法权威。亚氏理想城邦的公民教育则要求人人养成善人的品德,教育要引向适合过最优良生活,培养四德:勇毅、智慧、节制和正义。教育的内容和形式与柏拉图大同小异。

四、比较与反思

以孔子、孟子、柏拉图和亚里士多德的伦理政治观为基础,可以将合法性的伦理学论证模式分为以下四个环节:(1)建立符合正义的政治秩序。在孔孟那里就是要尊君之位,恢复礼治秩序,在柏拉图那里,城邦的正义要求三部分各司其职,在亚里士多德那里就是按照公职分配中的正义原则确立政体,使政体与公民品德相适应。(2)塑造德位合一的魅力权威。孔孟强调君主正己修身的克己功夫,以道德规制权力。柏拉图认为只有让哲学家做国王,以知识统治权力,城邦才能上轨道。亚氏的理想城邦要求统治双方都养成善人的品德。(3)道德教化。孔孟认为为政要遵循富民教民的顺序,君主行人伦之教,推己之仁心逐步恩及民众。柏拉图设想的公民教育包括音乐和体操两项,目的是使灵魂和谐,认识理念。亚氏理想城邦的公民教育与其老师类似,目的在培养公民美德,过优良的生活。(4)价值认同。“一个富有伦理道德感召力并具有极强政治实践才能的人出来控驭政治生活,人心秩序与政治秩序当然可以顺当地理顺了。”[9]被统治者的认同是一元权威教育的结果,以统治双方伦理道德的同质性实现,是一种高调的政治理想。

作为古典形态的伦理政治观,中西元典表现出特有的理论气质和崇高理想。但是二者合法性论证的内在逻辑又有明显区别,决定了其不同的实践走向。首先,从理论基础上讲,中国先民在进入政治国家时保留了较多氏族社会的因素,血缘宗法制以及家庭伦常支撑起了政治结构和关系,“整个伦理政治建立在家族血缘的根基上”[3],形成家国一体的格局。建立在小农经济基础之上的君主制始终是历史实践的唯一形态和理想形态,理论家关注的重点是君臣民三者政治关系的理顺与协调,尊崇君主一元权威成为建立政治秩序的必然前提。从思想资源上讲,儒家自觉继承了前代文明,尤其是人文主义传统,周礼、天命观以及六经等经典为儒家提供了良善政治的范本,恢复完美的三代之治成为自觉的理想追求。古希腊则是另一种完全不同的情况,古希腊城邦制度打破了氏族制度,城邦由平等的公民个体组成,公民作为认知主体产生平等、公有的观念,公共生活让位于城邦这个基本单位,公民美德是城邦生活的基础。当时希腊半岛存在着的纷繁复杂的政体为理论家提供了广阔的视野,城邦的阶级结构及政体问题成为理论家关注的焦点,理顺阶级关系、规范统治阶级的统治方式成为思想家论述的主要内容。古希腊悠久的哲学传统形成的理性主义,持续对宇宙本原和真理展开探讨,人与世界的关系而非人际关系是哲学的主题,因而用理性认识世界,用知识摆脱经验束缚,以达到人的至善成为自觉追求。

其次,伦理政治的本质不同。由于理论传统与实践的差异使伦理政治的本质内容发生变化,伦理与知识分别构成中西伦理政治的本质,中国基于家庭伦理,古希腊则是公民美德。孔孟那里君主权威来源于其伦理功能,圣王内涵是正己修身,教化以正人伦,而城邦的正义来自阶级关系的和谐,公民美德要求知识的统治才是最理想的城邦,哲王教育公民认识理念。中西分别形成伦理型权威和知识型权威,分别依托于人格魅力和美德伦理,合法性资源因而不同。由于伦理与知识性质的差异产生了政治结构与功能的分疏,结构表现为爱有差等的差序格局和有机体国家。功能上,伦理的普遍性促成政治空间的开放性,伦理存于日常生活,政治对此予以承认而表现出人性关怀;美德由于严格的界分导致政治空间的封闭与等级不可僭越,知识成为哲学家(统治者)的专利,个人价值只有在整体中才能展现,个人唯有培养理性才能接近权力,统治阶级某些刚性条件将许多非公民排除在政治参与之外。这种中西分殊也为思想家对情感、财产、家庭的不同态度所佐证。

最后在实践指向上,孔孟在尊君之下更强调君主的道德责任,要求统治者以民为本,仁政爱民,关注民生。秉持现实主义将伦理政治坐实到家庭关系,内化为人的内心情感,使伦理切实可行,政治关系更牢固。古希腊则按照正义的理念对城邦政体进行优劣评判,知识统治权力要求公民都按照理性(统治者)的要求,强健体魄,培养美德。践行真理成为城邦的真正目标,超越经验,走向彼岸。知识的内涵比伦理更广,理性程度更高,强调美德的纯粹性,而对人的情感欲望持禁欲主义。

其共同的基点是理论预设上伦理对政治的化约,使政治变得单一机械,操作感更强。合法性的伦理学论证模式最终塑造了一个权力、伦理、知识合一的超强魅力权威,哲学上的整体主义和目的论是理论源泉。它在儒家那里表现为内圣外王和追求大一统,在古希腊那里表现为哲学家/公民美德的统治,城邦整齐划一,伦理的同质性是思想家理想的政治生活,这种状态下的政权具有高度合法性。然而,实践证明,这种伦理政治合法性太过理想化,稍有不慎伦理就会被权力所绑架,由于政治弥散于社会、文化、身心各个角落,权力支配社会导致权威人格,致使社会经济文化停滞不前,政治为强权逻辑主宰,专制王权成为历史发展的主要障碍。

作为教化的政治已成为历史,为权力设定边界是现代政治的基本精神。古希腊伦理政治之后,西方经历了中世纪漫长的神权政治,直到资产阶级革命时代,以权利为基点的政治理论实现了从古典到现代的转换。而中国直到现代化的前夜,儒家思想仍被定于一尊,伦理政治遭遇现代化,我们只能在此基础之上理解和建设新中国。这一方面显示了传统政治思想的强大生命力,另一方面表明伦理政治的根本弊端并未得到清醒认识和深刻反省,对现代政治理念也不可能发自肺腑地认同。近代以来我们一直面对这样一个问题:如何将政治从伦理中剥离,建构现代的权利政治、限权政治、经验政治。显然我们不能割断中国历史与现代的联系,任何政治理论都应当解决好伦理政治观的现代定位。

孔孟伦理政治思想将王权奠基于家庭伦理关系之上,最大限度地实现了政权对社会的整合能力,权力必须在价值规范的引导之下才能逐步做大做强,政治的教化功能也在一定程度上提升了人的道德理性,知识分子的积极参政成为政治文明的推动因素,个人理想与良善政治得以完美结合。另一方面,儒家自觉继承了殷周以来的君主制和宗法制传统,君主独尊、宗法伦理和正己修身构成孔孟思想的本质内容。时过境迁,儒家伦理的当代复兴只有在它祛除了过多的政治抱负,并且最终确立“以权利规范权力”的基本政治架构之后,才会有拨云见日之感。

[1]哈贝马斯.交往与社会进化[M].张博树,译.重庆:重庆出版社,1989.

[2]莫里斯·迪韦尔热.政治社会学——政治学要素[M].北京:华夏出版社,1987.

[3]樊浩.伦理政治:中国特色的文化原理与文化机制[J].人文杂志,1992(6).

[4]唐土红.论权力合法性的伦理意蕴[J].伦理学研究,2010(9).

[5]曾德雄.中国传统政治的合法性问题[J].浙江学刊,2005(3).

[6]柏拉图.理想国[M].北京:商务印书馆,2009.

[7]丛日云.西方政治文化传统[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2007.

[8]亚里士多德.政治学[M].北京:商务印书馆,2009.

[9]任剑涛.中西政治思想中的伦理际遇[J].政治学研究,2000(3).

政治合法性的伦理学论证模式

——基于中西元典的比较分析

王磊宁,布成良

D0

A

1001-4225(2014)05-0066-06

2013-11-03

王磊宁(1988-),男,陕西华县人,江苏省委党校法政教研部硕士研究生。

布成良(1964-),男,山东梁山人,博士,江苏省委党校法政教研部教授。

汪小珍)