四维视角下河北省城镇化协调发展评价

2014-10-08王余丁郑林昌

王余丁,郑林昌 ,陈 茹

(河北大学 经济学院,河北 保定 071002)

城镇化是农村人口逐步向城镇转移,且伴随文化、观念、生活方式、就业方式、土地利用、空间组织以及社会管理、服务设施、生活环境等不断变化的动态过程。因此,衡量一个国家(或地区)的城镇化发育程度不仅要考虑人口转移过程,同时也要考虑人在此过程中文化、观念、生活、就业、设施、环境、服务等方面的变化。但当前国内外多数研究采用城镇人口占总人口比例的方法来判断城镇化发育水平,显然这与城镇化的内容有一定差异。尽管目前有些研究从工业、土地、社会等方面测算城镇化发育程度,甚至有学者综合经济、产业、社会、空间、土地等测度城镇化水平[1-6],但也多是专业性测算,不是缺乏综合性测度,就是指标过于繁杂。2011年,河北省城镇人口占总人口比重为45.60%,2000年此比重仅为26.08%,10年城镇人口比重增加了19.51个百分点,由此可以判定河北省城镇化已经进入了快速发展时期。在河北省人口大规模向城镇转移的过程中,城镇经济活动、居民生活、社会服务、社会保障等又是如何,它们之间的协调关系又是怎样,这是一个亟需回答的理论问题和实践问题。

一、四维视角下城镇化综合评价指标体系的构建

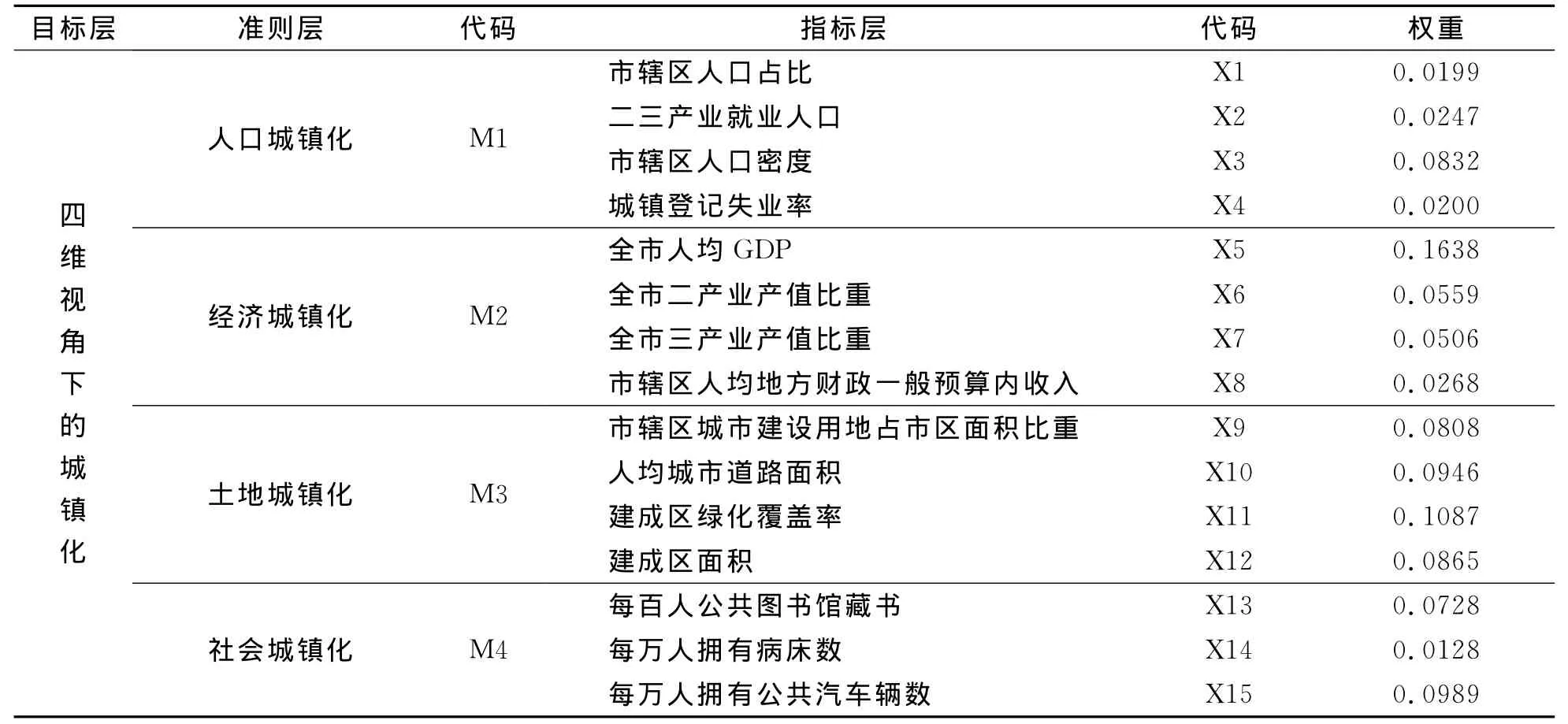

城镇化是一个包含多项内容的动态过程,其中城镇化中的人口、经济、社会以及土地利用的变化又是重中之重。衡量一个国家(或地区)城镇化发育程度首先应该测评此四项活动的现状及变化。城镇化中人口的变化可以称之为人口城镇化,它是城镇化的核心;城镇化中经济活动的变化为经济城镇化,主要是衡量非农经济在国民经济中比重和地位的变化,其中工业化是城镇化发展的动力,故经济城镇化是城镇化的动力基础;城镇化中居民文化、观念、教育、社会保障、社会服务等的变化为社会城镇化,它是城镇化的保障,没有社会城镇化,城镇化就会缺乏稳定性;城镇化中土地利用的变化为土地城镇化,它是城镇化实现的空间基础和实现条件,没有土地城镇化,城镇化无从谈起。城镇化的实现需要四个维度城镇化的相互协调、相互促进,其中任何一个维度的城镇化不足或缺乏都不是真正意义上的城镇化。目前,国内外有关城镇化的测算主要集中在单一指标评价和综合指标评价两方面,其中单一指标评价就是利用一项指标来判断城镇化,而综合指标评价则是综合多项指标来反映城镇化水平[7-8]。每种评价方法都有其特殊的优点和缺陷,考虑本研究需要测评城镇化多项内容,故采用综合指标评价方法。综合评价城镇化发展水平首先需要构建城镇化评价指标体系。而任何评价指标体系的构建都需要坚持一定原则,需要根据评价目的和需要构建,否则会直接影响研究分析的结果。构建四维视角下的城镇化评价指标体系,既要尊重城镇化发展的实质内容,又要充分考虑到经济城镇化、社会城镇化、人口城镇化和土地城镇化所涉及的内容;但指标的设计又不能面面俱到,否则所涉及的工作量将非常庞大;指标的设计还需要在坚持一定的科学性基础之上,使得设计指标体系具有可操作性,指标涉及的数据易于收集、处理[9]。本文在借鉴已有指标体系基础上,遵循指标设计的基本原则,建立了包括人口城镇化、经济城镇化、土地城镇化、社会城镇化在内的四维视角下的城镇化综合评价指标体系,该指标体系包括1个目标层(四维视角下的城镇化)、4项准则层(经济城镇化、社会城镇化、人口城镇化、土地城镇化)和15项具体指标。

表1 四维视角下的城镇化综合评价指标体系及权重

二、数据来源与评价方法的选择

(一)数据来源

本文评价对象为河北省11个地级市,时间跨度为2006年—2011年。数据主要来源于历年《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》《河北统计年鉴》,部分对比数据来源于相关的政府报告及统计局公布的年度数据。

由于指标原始数据之间存在量纲差,而评价所需数据需要是能够对比量纲一致的数据,为此在进行评价之前需要对指标原始数据进行标准化处理。具体标准化处理公式如下:

(二)评价方法的选择

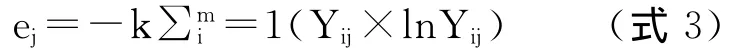

采用熵值法来评价河北省城镇化四个维度的协调发展。熵是德国物理学家克劳修斯(Rudolf Clausius)提出的一个热力学概念[10],用S表示,用来量度一个系统内各个子系统之间是否协调有序。熵值法计算方法如下:

(1)计算第i年第j项指标值的比重:

(2)计算第j项指标的信息熵:

(3)计算第j项指标的信息熵冗余度,代表着第j项指标的信息效用价值:

(4)估算第j项指标的权重:

其中,n代表指标个数。

(5)计算第i年第j个指标的评价得分:

(6)第i年综合水平得分:

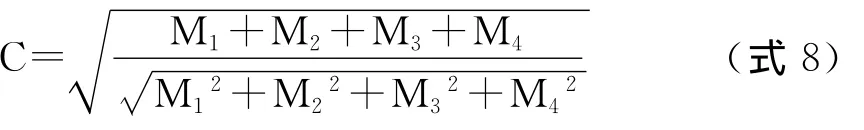

利用城镇化协调发展度来反映人口城镇化、经济城镇化、土地城镇化、社会城镇化之间的协调程度[11],其测算公式表示如下:

其中,C表示城镇化协调度,M1、M2、M3、M4分别表示人口、经济、土地、社会城镇化评价得分。当M1=M2=M3=M4时,C取得最大值,说明协调发展水平达到最高,即人口城镇化、经济城镇化、土地城镇化、社会城镇化四个子系统之间的协调程度最高。C越大,说明系统的协调发展程度越好,即人口、土地、经济、社会城镇化四个子系统之间的协调发展水平越好。

(三)熵值法计算指标权重

把标准化处理好的2011年数据代入到式2—式5,可以得到城镇化协调发展评价指标体系所对应的权重。为使得年度评价结果间具有可比性,本文所有评价均采用此权重,具体权重如表1所示。

三、四维视角下的河北省城镇化协调发展评价

(一)城镇化总体评价

评价结果显示,河北省四项城镇化存在较大差距。2011年,全省土地城镇化评价得分0.3912分,远高于其它三项城镇化的评价得分,由此可以判断相对于城镇化对经济发展、社会发展和人口发展的需要,当前河北省快速城镇化对土地的需要和占有要大很多,这对于全省日益紧张的土地指标是一个严峻的挑战。相反,人口城镇化评价得分最低,得分只有0.1325分,这说明河北省城镇化发展并没有解决相应人口发展的需求,且距离人口发展所需仍有一段距离,关注人的城镇化是今后全省城镇化工作的重中之重。经济城镇化和社会城镇化评价得分相差不大,2009年之前社会城镇化评价得分略高于经济城镇化评价得分,2009年之后经济城镇化评价得分超过了社会城镇化评价得分,这主要是由于反映社会城镇化的指标内容需要一定经济基础,经济发展水平越高,其社会城镇化水平也会越高。

图1 2006-2011年河北省城镇化四个子系统评价得分

从动态发展角度看,近年河北省四项城镇化的评价得分均有所增加,但评价得分之间的差异也在持续扩大。2006-2011年,全省四项城镇化评价得分均有不同程度的提升,其中土地城镇化的评价得分增速最快,年均增速超过12%,这与当前全省大规模的城市建设和房地产业快速发展有关;经济城镇化的评价得分增速其次,年均增长8.5个百分点;社会城镇化的评价得分年均增速6%,这说明全省社会城镇化的改善幅度要小于经济城镇化;人口城镇化的评价得分年均增长约3个百分点,在各项城镇化评价得分中增速最低,这说明河北省城镇化不仅当前不能解决人口发展的需求,且解决人口发展需求的速度也慢于其需求增加的速度。在各项城镇化水平不断提高的同时,它们之间的差异也在日益扩大。2006年土地城镇化评价得分与人口城镇化评价得分之间的差值只有0.1173分,但到2011年分值差值已扩大到0.2587分,这应引起有关部门的高度重视;相反,经济城镇化与社会城镇化之间的差异则没有明显变化,两者之间的评价得分差值一直都不大,这也进一步验证了上述经济城镇化与社会城镇化相伴而生、共同发展的推论。

图2 2006-2011年河北省城镇化各子系统得分变动情况

(二)城镇化地区发展评价

城市经济城镇化与经济发展水平有着密切的关系,经济城镇化在空间上总体表现出“中间高-两头低”的分布特点。评价结果显示:2011年,保定市、石家庄市、沧州市和唐山市等经济发展水平相对较高的城市,其经济城镇化评价得分也相对较高,尤其保定市和石家庄市的经济城镇化评价得分均超过了0.3分;而承德市、秦皇岛市、衡水市经济发展水平相对较低的城市,其经济城镇化评价得分也较低,尤其承德市和秦皇岛市的经济城镇化评价得分均低于0.27分。从空间上看,保定市、石家庄市、沧州市和唐山市组成了经济城镇化的高地,而河北省南北两侧的承德市、秦皇岛市、张家口市以及邢台市构成了经济城镇化的洼地,经济城镇化具有“中间高-两头低”的空间分布特征。

相对于经济城镇化,城市社会城镇化与其经济发展水平的关系相对弱些,且社会城镇化在空间上呈现出“东南高-西北低”的特征。2011年,经济城镇化评价得分最高的保定市,其社会城镇化却在各市排名最后,其北部和西北部的张家口市、承德市的社会城镇化评价得分也很低,它们在空间上形成了“环首都”的一片洼地;相反,该片区东南的秦皇岛市、唐山市、沧州市、石家庄市等城市的社会城镇化评价得分相对较高,它们在空间上形成了一片高地。

人口城镇化的空间分布与经济城镇化的空间分布非常相似,两者唯一不同的地方就是廊坊市在各市的排名稍微有不同,其经济城镇化的排名(第6名)要高于人口城镇化的排名(第8名)。土地城镇化的空间分布与经济城镇化、人口城镇化的空间分布也有很多类似之处,所不同的是张家口市土地城镇化的排名(第4名)高于经济城镇化、社会城镇化和人口城镇化的排名(第7名、第10名、第6名),石家庄市土地城镇化的表现(第5名)逊色于其经济城镇化、社会城镇化和人口城镇化的表现(第2名、第2名、第2名)。

从动态变化角度看,虽然历年各市经济城镇化、社会城镇化、人口城镇化和土地城镇化的评价得分有一定差异,但评价得分在空间上形成的格局并未发生明显变化,即经济城镇化、人口城镇化和土地城镇化在空间总体仍表现出“中间高-两头低”的空间分布特点,社会城镇化在空间上也呈现出“东南高-西北低”的特征①篇幅所限,2006-2010年河北省11地市经济城镇化、社会城镇化、人口城镇化和土地城镇化具体评价结果略去。。

(三)城镇化协调发展评价

河北省四个维度城镇化之间的协调性并不强。2011年,河北省11地市的城镇化协调发展度评价得分均未超过0.52,与1的理想值仍然有一定差距,这说明目前河北省各市城镇化之间的协调性相对较差。由上述分析可知,全省城镇化协调发展度较低,主要是由于其土地城镇化发展过快而人口城镇化发展过慢造成的,今后要提高四个维度城镇化之间的协调性,需要重点控制城镇化对土地的需求,同时增加城镇化中人口发展的需求。虽然四维城镇化之间的协调性并不好,但从动态角度看,这种协调性有逐步改善的趋势。2006-2011年,11地市的城镇化协调发展度均有不同程度的提升,尤其石家庄市协调发展度提升幅度最大,增幅达39.02%,即使增幅最小的承德市,增幅也有31.56%。即使如此,各市城镇化协调发展度仍显较低。

在上述各项城镇化差异的影响下,河北省各市城镇化协调发展度在空间上也呈现出了“中间高-两头低”的特征。中间地带保定市、沧州市、唐山市的城镇化协调发展度最大,超过了0.5,尤其保定市的城镇化协调发展度为0.5118,这主要是由于其经济城镇化和土地城镇化领先其它城市造成的;石家庄市、邢台市、张家口市的城镇化协调发展度次之;廊坊市和邯郸市的城镇化协调发展度又次之;而承德市、秦皇岛市和衡水市的城镇化协调发展度最差,尤其秦皇岛市的城镇化协调发展度不足0.45,这主要是其人口城镇化、经济城镇化和土地城镇化明显落后于其它城市造成的。

表2 2006-2011年河北省各地级市城镇化协调发展度

通过以上分析可以得到以下主要结论:(1)近年河北省各项城镇化均有不错表现,但城镇化之间的差异也很明显,土地城镇化明显偏高,经济城镇化和社会城镇化次之,人口城镇化发育程度最低,故河北省各项城镇化之间的协调性较差,这应引起相关部门的高度重视。(2)如果从11地市城镇化协调发展度上看,目前河北省城镇化之间的协调性也比较差,值得庆幸的是这种较差的协调性有不断改善的趋势,但这并不能掩盖各项城镇化之间差距扩大的现实。(3)从空间分布上看,河北省城镇化总体呈“中间高-两头低”的特征,中间地带各项城镇化发育相对较好,南北两端城镇化则相对落后,这是由河北省特殊的地理环境、发展历史、政策导向等因素共同作用的结果,但南北两端以及中部的保定市应该成为今后全省城镇化协调发展关注的重点。

[1]张同升,梁进社,宋金平.中国城市化水平测定研究综述[J].城市发展研究,2002,9(2):36-41.

[2]陈明星,陆大道,张华.中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析[J].地理学报,2009,64(4):387-398.

[3]李国平.我国工业化与城镇化的协调关系分析与评估[J].地域研究与开发,2008,27(5):6-11.

[4]郑文升,王晓芳,李诚固.1997年以来中国副省级城市区域城市化综合发展水平空间差异[J].经济地理,2007,27(2):256-260.

[5]欧向军,甄峰,秦永东,等.区域城市化水平综合测度及其理想动力分析:以江苏省为例[J].地理研究,2008,27(5):993-1002.

[6]曹广忠,边雪,刘涛.基于人口、产业和用地结构的城镇化水平评估与解释—以长三角地区为例[J].地理研究,2011,30(12):2139-2149.

[7]刘爽.城镇化发展的系统分析与研究[D].北京交通大学,2005:14-18.

[8]胡永宏.综合评价方法[M].北京:科学出版社,2000:10-11.

[9]范宏杰,胡红红.城市化评价模型及其应用研究[J].河北经贸大学学报,2013,34(3):33-38

[10]刘勇,高建化,丁志伟.基于改进熵权法的中原城市群城镇化水平综合评价[J].河南大学学报:自然科学版,2011(1):53-59.

[11]陈凤桂,张虹鸥,吴旗韬,等.我国人口城镇化与土地城镇化协调发展研究[J].人文地理,2010,5(115):53-58