美国SL-9甘薯茎尖脱毒组织培养的最适激素浓度配比初探

2014-09-28聂明建刘少茹

戴 力,聂明建,刘少茹

(湖南农业大学农学院,长沙410128)

茎尖脱毒组织培养是甘薯获得无毒种苗的重要方法。由于不同基因型的甘薯品种所适用的培养基激素浓度配比不同,因此适宜培养基特别是诱导愈伤组织和芽的培养基的筛选便成茎尖脱毒组培技术的关键。试验在前人研究的基础上,以高淀粉型甘薯品种美国SL-9 的茎尖为材料,对其茎尖脱毒组培培养基的最适激素浓度配比进行了探索,筛选出了适合该品种且经济有效的培养基激素含量配方,以期加快甘薯茎尖脱毒组培技术的推广应用,推动优良品种的生产与开发。

1 材料与方法

1.1 试验材料

高淀粉型甘薯品种美国SL-9,由湖南农业大学甘薯研究所提供。薯块经恒温培养箱沙培后取茎尖为试验材料。

1.2 试验设计

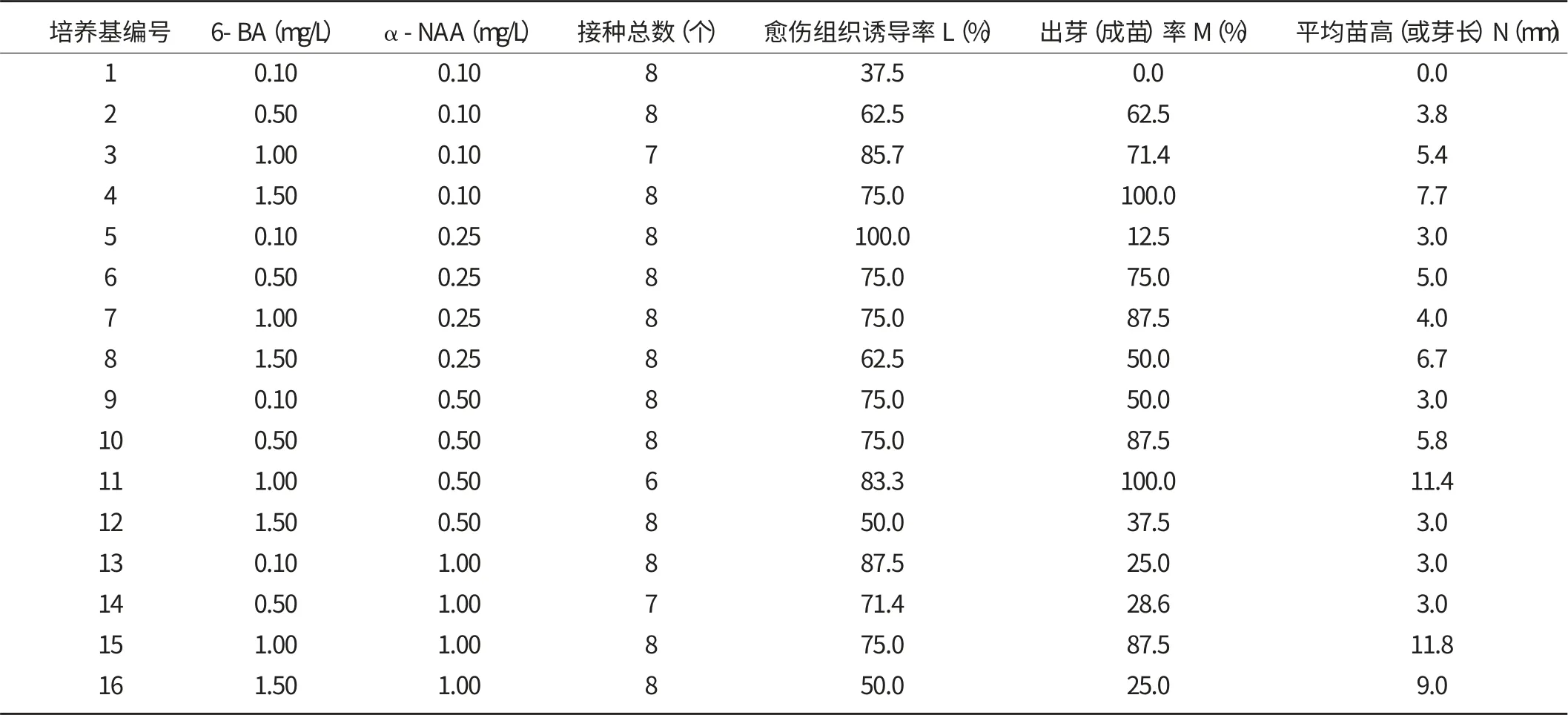

试验以MS 培养基为基础培养基,对6-BA 和α-NAA 两种植物激素进行不同浓度的配比,通过愈伤组织诱导率(%)、平均苗高(或芽长)(mm)和出芽(成苗)率(%)等指标考查甘薯茎尖组织的培养效果。其中,6-BA的浓度水平为:0.10、0.50、1.00 和1.50 mg/L;α-NAA 的浓度水平为:0.10、0.25、0.50 和1.00 mg/L;两者相互组合得到16个激素配比处理,详见表1。每个处理重复8 次,每次接种1个外植体。

1.3 评价指标

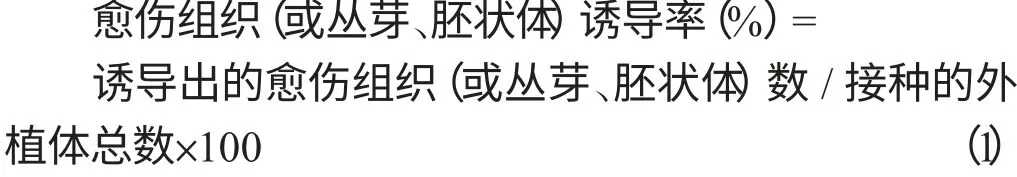

通常,在进行培养基中激素浓度和种类筛选试验时,都是直接以愈伤组织诱导率和成苗率或丛芽、胚状体诱导率的高低来衡量激素配比的好坏[1-2],诱导率公式如下:

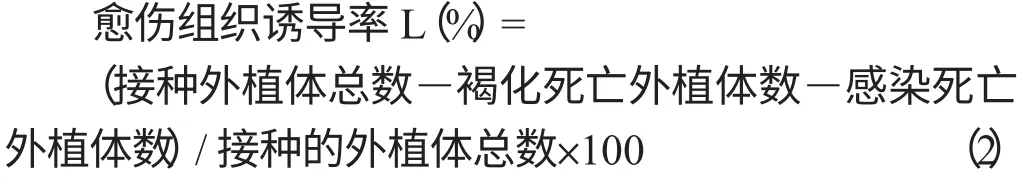

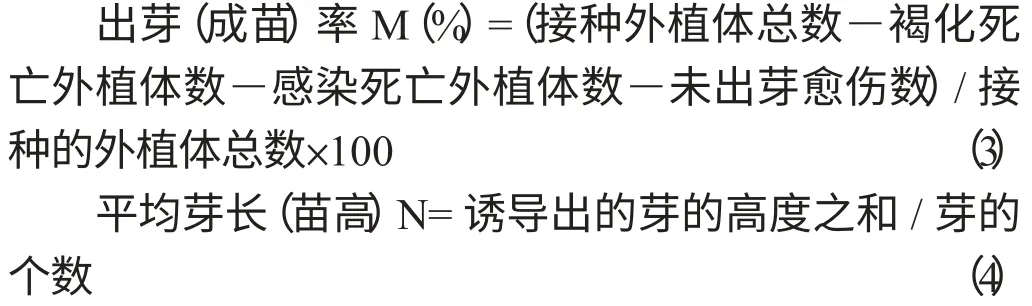

然而,在实际操作中,由于受到外植体褐变或感染等非激素因素的影响,单独以愈伤组织诱导率或成苗率均较难准确地反映出不同植物激素浓度配比的差异。因此,试验又引进了平均芽长(苗高)这一评价指标。以下为较精细的计算公式:

1.4 数据处理

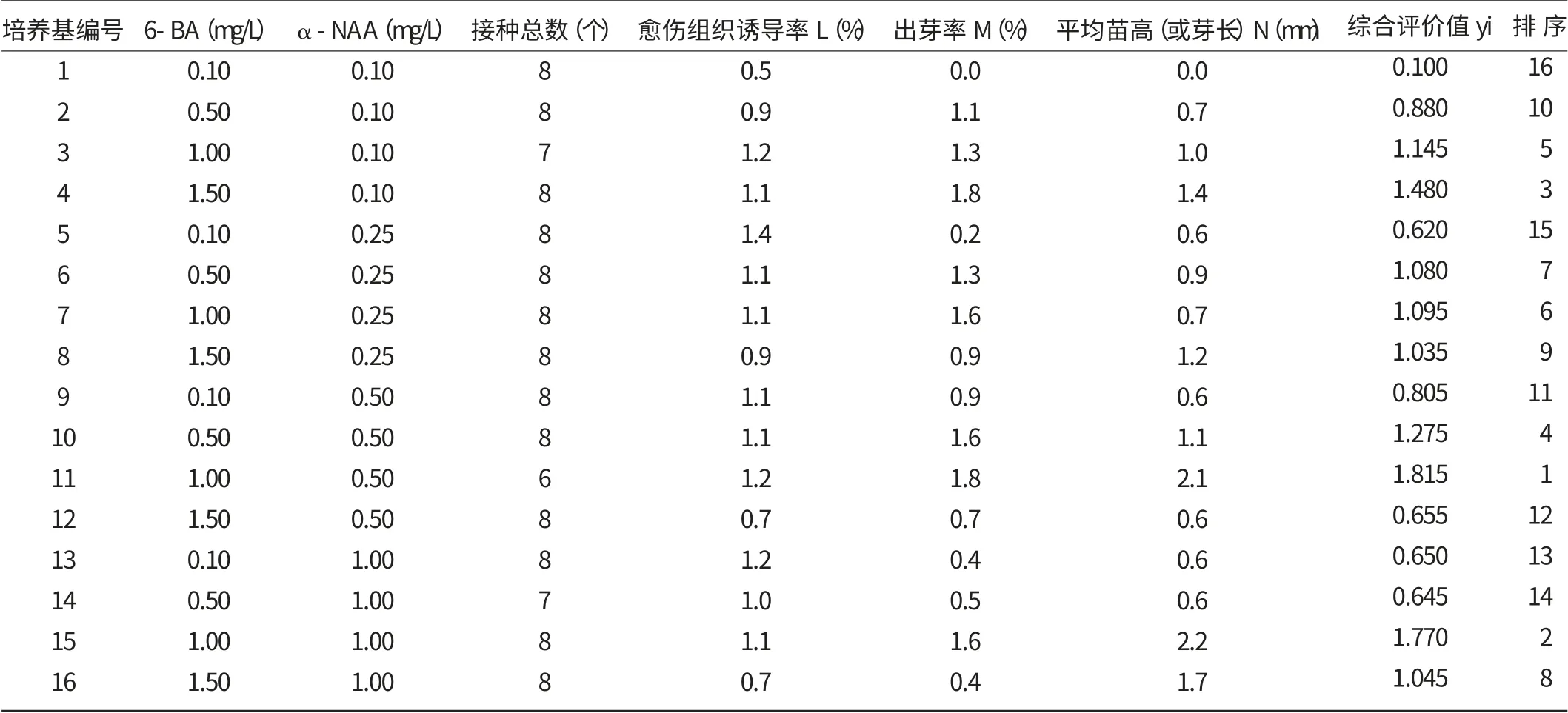

同时,为了准确地表现出培养基激素浓度配比与培养效果的关系,试验通过线性综合评价模型——公式(5),对上述三项评价指标进行综合评价,筛选出组培效果最好的激素浓度配比[3]。

式中,xij为第i个评价对象的第j 项指标值,ωi为评价指标xi 的权重系数(ωi≥0,=1),yi 为第i(i=1,2,3,…,n)个被评价对象的综合评价值。

试验中,根据专家的经验分别将三个评价指标的权重系数设置为:愈伤组织诱导率(L)0.20;出芽(成苗)率(M)0.35;平均芽长(苗高)(N)0.45。因此,综合评价值计算公式延伸如下:

然后根据yi的大小进行排序,综合评价值越大则激素浓度配比越好。

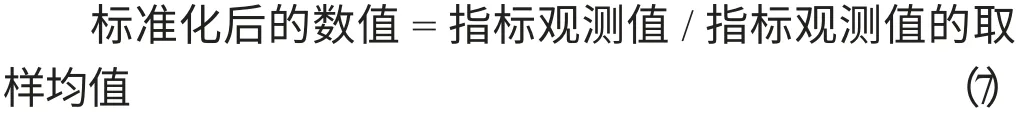

在利用上述模型时,使用均值化法对各项指标值进行无量纲化(标准化)处理。

试验使用excel 2003 软件对数据进行统计分析。

1.5 试验步骤

1.5.1 薯块发芽 选择健康的薯块,以河沙(经高锰酸钾消毒)为介质,置于恒温光照培养箱内催芽5~7 d,温度为25℃,相对湿度保持在85%左右。待芽长出5~6 叶时,就可以剪取茎尖进行组织培养试验。

1.5.2 外植体的消毒与接种 剪取1~2 cm 长的茎尖去叶,先用蒸馏水冲洗3 次,将冲洗干净的外植体转移至超净工作台中,用70%酒精处理10 s,然后用2%的次氯酸钠灭菌5 min,再后用无菌水冲洗4~5 次。在无菌条件下,直接切取含1~2个叶原基、长1.0~2.0 mm、宽0.5~1.0 mm 的茎尖接种到添加不同浓度植物激素的MS 固体培养基(pH 值5.8~6.0)上。

1.5.3 外植体培养 使用恒温光照培养箱培养,白天,2 000 Lx 光照16 h,温度为25℃;晚上,黑暗8 h,温度为22℃;相对湿度为80%~85%;定期喷洒70%~75%的酒精进行消毒,以减少培养过程中的感染。培养到第40 天统计愈伤组织诱导率、出芽(成苗)率以及芽长(或苗高)等指标,然后将长出的甘薯苗转移到生根培养基中诱导生根。

说明:由于培养40 d 后,除少数处理的不定芽长达到组培通常使用的成苗标准(>1cm) 外,大多数愈伤组织的不定芽长度都低于此标准。因此,试验所使用的苗高(芽长) 观测标准与通常所用的标准所不同:高度h≥10mm 的为苗,而h<10mm 的为芽。另外,由于测量时小芽或幼苗仍在试管中(测量后还需继续培养),无法测得其准确高度,因此本试验便采用五等法对幼苗大小进行观察记录:只有愈伤而看不到芽时记为0;0<h≤3 mm 的记为3 mm,3 mm<h≤5 mm 的记为5 mm,5 mm<h≤7 mm 的记为7 mm;7 mm<h≤9 mm 的记为9 mm,以后1.0、1.3、1.5、1.7、1.9 mm 依此类推。

2 结果与分析

2.1 不同激素浓度配比对愈伤组织诱导率的影响

由表1 可知,在16 中培养基配方中,愈伤组织诱导率排在前三位的分别是5 号(0.10 mg/L 6-BA+0.25 mg/L α-NAA)、13 号(0.10 mg/L 6-BA+1.00 mg/L α-NAA)和3 号(1.00 mg/L 6-BA+0.10 mg/L α-NAA)培养基,除1 号(0.10 mg/L 6-BA+0.10 mg/L α-NAA)培养基的愈伤组织诱导率低于40%以外,其它培养基的愈伤组织诱导率均≥50%。

2.2 不同激素浓度配比对出芽(成苗)率的影响

在16 中培养基配方中,出芽(成苗)率以4 号(1.50 mg/L 6-BA+0.10 mg/L α-NAA)和11 号(1.00 mg/L 6-BA+0.50 mg/L α-NAA)培养基最高,其次是7 号(1.00 mg/L 6-BA+0.25 mg/L α-NAA)、10 号(0.50 mg/L 6-BA+0.50 mg/L α-NAA)和15 号(1.00 mg/L 6-BA+1.00 mg/L α-NAA)培养基,第三为6 号(0.50 mg/L 6-BA+0.25 mg/L α-NAA)培养基。而1 号培养基的出芽(成苗)率最低,没有出芽;5 号、12 号、13 号、14 号和16 号培养基的出芽(成苗)率也均低于40%。

当α-NAA 浓度为0.10 mg/L 时,随着6-BA 浓度的升高,美国SL-9 甘薯茎尖组织的出芽(成苗)率也随之增加;而当α-NAA 的浓度在0.25~1.00 mg/L 时,美国SL-9 甘薯茎尖组织的出芽(成苗)率随着6-BA 浓度的升高表现出先增加后下降的趋势。而且,当6-BA 浓度为0.10 mg/L 时,其茎尖组织的出芽(成苗)率≤50%;当6-BA 浓度为1.50 mg/L、α-NAA 浓度为0.25~1.00 mg/L时,其茎尖组织的出芽(成苗)率也≤50%。

2.3 不同激素浓度配比对平均苗高(或芽长)的影响

在16种培养基中,平均苗高(或芽长)排在前三位的分别是15 号、11 号和16 号(1.50 mg/L 6-BA+1.00 mg/L α-NAA)培养基,其平均苗高(或芽长)在9.0 mm及以上。

表1 培养40 d 后各处理的甘薯茎尖组培效果

2.4 综合评价不同激素浓度培养基的茎尖培养效果

从综合评价值排序(表2)可以看出,11 号培养基(1.00 mg/L 6-BA+0.50 mg/L α-NAA)的综合评价值最大,y=1.805,L=83.3%,M=100.0%,N=11.4 mm,表明其综合培养效果最好;其次为15 号培养基(1.00 mg/L 6-BA +1.00 mg/L α-NAA),其yi=1.738,L=75.0%,M=87.5%,N=11.8 mm;第三为4 号培养基(1.50 mg/L 6-BA+0.10 mg/L α-NAA),y=1.474,L=75.0%,M=100.0%,N=7.7 mm;综合评价值最小的是1 号培养基(0.10 mg/L 6-BA+0.10 mg/L α-NAA),y=0.105,L=37.5%,而M 和N 值均为0。因此可知,试验筛选得到的美国SL-9甘薯茎尖组培的最适培养基激素浓度配比为1.00 mg/L 6-BA+0.50 mg/L α-NAA。

表2 无量纲化处理后的数据及各处理的综合评价值

从表2 中还可看出,在0.10、0.50 和1.00 mg/L 6-BA水平内,α-NAA 的浓度为0.50 mg/L 时,甘薯茎尖培养效果的综合评价值较高;当6-BA 处在相对较高的浓度水平1.50 mg/L 时,α-NAA 的浓度只有在相对较低水平0.10 时,综合评价效果才表现最佳。在0.25、0.50 和1.00 mg/Lα-NAA 水平内,6-BA 的浓度水平均在1.00 mg/L时培养基培养效果的综合评价值较高,综合评价效果表现最佳。

3 小结

试验筛选出的11 号和15 号培养基,不仅愈伤组织诱导率L 和出芽(成苗)率M 高[L(11)=83.3%,M(11)=100.0%;L(15)=75.0%,M(15)=87.5%],而且成苗速度较快,培养时间较短(二者接种培养40 d 后的苗高分别为:11.4 mm 和11.8 mm),均适用于高淀粉甘薯品种美国SL-9 的茎尖脱毒培养。其中,11 号培养基(1.00 mg/L 6-BA+0.50 mg/L α-NAA)的综合培养效果要稍好于15号(1.00 mg/L 6-BA+1.00 mg/L α-NAA),主要表现为其愈伤组织诱导率和出芽(成苗)率相对要高,而幼苗生长速度却相对稍慢,但两者之间几乎无差别。

4 讨论

4.1 激素浓度及配比与组培培养效果的动态关系讨论

试验结果表明,在一定浓度范围内,茎尖组培的愈伤组织诱导率L 和出芽(成苗)率M 会随着NAA 浓度的增大而减小;并且这一范围的大小还可能与相配伍的6-BA 的浓度有关。如表1 所示,当6-BA 的浓度为0.10 mg/L 时,α-NAA 浓度值在0.50~1.00 mg/L(或更大)的范围内与M 值呈负相关,而当6-BA 的浓度增大为1.50 mg/L 时,这一范围便增大到0.10~1.00 mg/L(或更大)。从而笔者认为α-NAA 浓度对组培愈伤组织诱导率和出芽(成苗)率的影响可能呈抛物线状的变化趋势,并且这一抛物线的跨度可能与6-BA 的浓度成正比。即6-BA的浓度越大,α-NAA 浓度与L、M 呈负相关的范围便越大。而α-NAA 浓度变化对平均苗高N 的影响却很小。另外,试验还发现,当α-NAA 浓度一定时,在一定范围内,平均苗高N 和成苗率M 可能随6-BA 浓度增大而增大,不过当两种激素浓度均处于较高水平时,增大幅度会减小甚至反向变化。

综上所述,可推测6-BA 对茎尖组培芽苗伸长生长的作用可能要比α-NAA 大,α-NAA 对愈伤组织诱导的作用可能比6-BA 大,而出芽(成苗)率可能受两种激素的影响都比较大,这与曹秀敏等[4]的研究结果相似。

另外,初步研究发现,当6-BA 的浓度大于或等于α-NAA 的浓度时,培养基的综合评价排序普遍靠前,而当6-BA 的浓度小于α-NAA 的浓度时,排序普遍靠后。这表明,当6-BA 的浓度大于或等于α-NAA 的浓度时,综合培养效果相对较好,更有利于诱导成苗和幼苗生长。

对于甘薯茎尖组培中两种激素的适宜浓度及配比,根据前人的研究可以总结出一个大概的浓度范围:6-BA为0.5~1.0 mg/L,α-NAA 为0.01~1.0 mg/L,并且前者的浓度通常要大于后者的浓度。例如:阮龙等[5]对皖薯3 号等3个甘薯品种进行茎尖组培时发现,MS+1.0 mg/L 6-BA+0.2 mg/L α-NAA 组成的培养基培养效果表现较好,培养40 d 后的出芽率均在85.0%以上;而尚佑芬[6]等筛选得到的培养基MS+0.5 mg/L 6-BA+0.2 mg/L α-NAA,其培养的茎尖组织平均发芽率达到97.3%,成苗率达76.5%,接种后43~60 d 的苗高即有5 cm 左右。陈玉霞等[7]用MS+0.5 mg/L 6-BA+0.1 mg/L α-NAA 培养鄂薯1 号和“51-93”等多个甘薯品种,40 d 后测得的成苗率为31.2%~100.0%;王芳等[8]用附加有1.0mg/L6-BA+0.1 mg/Lα-NAA的MS 培养基培养彩薯1 号,50 d 后的成苗率为40.0%。试验所得结果均符合前人的这一经验范围。

4.2 组培效果评价指标及评价方法

在实践中发现,愈伤组织诱导率和出芽(成苗)率的大小均在一定程度上受到外植体褐化死亡现象的影响。当培养早期由于各种难以把握的非激素原因(如:外植体的取材时间和部位、植物的生理活动、培养基中无机盐和肌醇浓度高低、消毒时间及消毒液的浓度等等)导致外植体褐死数目增加时,理论上能够形成愈伤组织或幼苗的外植体数目就会减少,甚至在理论水平上愈伤组织诱导率或成苗率要高的激素水平可能受其影响而变得很低。总之,即其他非激素因素通过造成外植体的褐变死亡可能对不同激素水平处理的效果差异产生严重干扰。而褐变死亡这一复杂的生理生化现象是很难消除的,只能从数据的处理方面尽量减少其对激素处理的差异显现带来的干扰。

因此,为了能够更准确地表现出激素处理与培养物生长的关系,笔者在原有通用的两个评价指标(愈伤组织诱导率和成苗率)的基础上增加了另外一个指标——平均芽长(苗高),即一定时间内芽或苗生长的高度,该指标可直接反映出组织在培养基中的生长速度,与激素浓度的关系更直接。

然而,在组织培养中利用线性综合模型来评价不同培养基的培养效果,筛选出最适培养基激素浓度配比的做法,在之前的报道中几乎没有,在该试验中属于创新应用,因此此评价方法的有效性、准确性和可重复性还有待更多的试验验证。

另外,虽然组培成苗的快慢主要与芽分化和生长的快慢有关,但严格的成苗速度还应该与丛芽根系诱导生长的快慢有关,因此针对高淀粉甘薯品种美国SL-9 的快速成苗还需要在筛选最适生根培养基方面作进一步研究。同时,成苗快慢与幼苗的质量之间是否存在一定的关系,还需深入研究。

[1]王玉英,高新一.植物组织培养技术手册[M].北京:金盾出版社,2006.3

[2]杨贤松.紫色甘薯茎尖培养一步成苗技术的研究[J].资源开发与市场,2008,24(4):292-293.

[3]邹永红,谭建林.基于综合灰色关联度加权法的玉米品种评价[J].南方农业学报,2011,42(8):1007-1010.

[4]曹秀敏,张 明,熊法亭,等.平薯3号脱毒苗组培快繁技术研究[J].陕西农业科学,2008,(6):19-20,35.

[5]阮 龙,王 钰,张 瑛,等.6-苄基腺嘌呤和萘乙酸对不同基因型甘薯茎尖培养的影响[J].安徽农业科学,2003,31(4):551-552.

[6]尚佑芬,赵玖华,杨崇良,等.甘薯茎尖分生组织培养技术的研究[J].山东农业科学,1994,(4):23-24.

[7]陈玉霞,张朝成,周天虹,等.甘薯茎尖脱毒培养技术研究[J].湖北农业科学,1996,(2):20-25.

[8]王 芳,沈 岚,刘 健,等.彩紫1号甘薯茎尖脱毒与组培快繁技术研究[J].宁波农业科技,2011,(3):9-11.