重庆民族地区红色旅游创新发展研究

2014-09-28陶少华

陶少华

(长江师范学院 历史文化与民族学院,重庆 408100)

我国的红色旅游萌芽于建国初期的伟人故里、革命遗址等的修缮和参观,[1]在历经半个世纪之后的21世纪初进入全面发展阶段。2004年和2011年颁布的两个全国红色旅游发展规划纲要掀起了红色旅游高潮。国家重点支持主要红色旅游景点、线路和景区的发展,属于政府主导型旅游发展模式。中国共产党革命的总体趋势是从农村向城市、边远贫穷地区向富裕的内地推进,革命早期留下的许多红色旅游资源位于边远少数民族地区,这些红色旅游资源数量多、开发价值大。民族地区的红色旅游鲜见深入系统的论述,本文拟探讨重庆民族地区红色旅游创新发展策略。

一、重庆民族地区红色旅游资源及其开发现状

重庆民族地区主要指酉阳、秀山、黔江、彭水、石柱五个渝东南少数民族区县。这一地区是重庆市唯一的民族地区,也是湘鄂川黔革命根据地的主要组成部分之一。

(一)重庆民族地区的红色旅游资源开发概况

改革开放以前重庆民族地区的红色旅游基本处于停滞状态,红色旅游活动只是零星开展,红色旅游景点很少进行修缮。改革开放至2003年,重庆民族地区的红色旅游处于发展、成熟阶段,多数红色旅游景点在20世纪80年代得到一定的保护和开发,如南腰界红三军司令部遗址、贺龙德政碑和怀龙亭分别于1986年、1984年由政府出资进行修缮,并分别被列为市级和县级文物保护单位,且对游客开放。随着2004年全国红色旅游大潮的到来,重庆民族地区的红色旅游进入全面发展时期,国家投入更多的财力、物力和人力对这一地区的重要红色旅游资源进行保护和开发。如2008年4月,酉阳县政府修缮了赵世炎烈士故居,重建了赵世炎烈士陈列馆,新建了赵世炎烈士凭吊广场、游客接待中心和生态停车场,重新对外开放后,前来参观、凭吊的游客络绎不绝,年接待游客60万人次以上。

(二)重庆民族地区的主要红色旅游资源

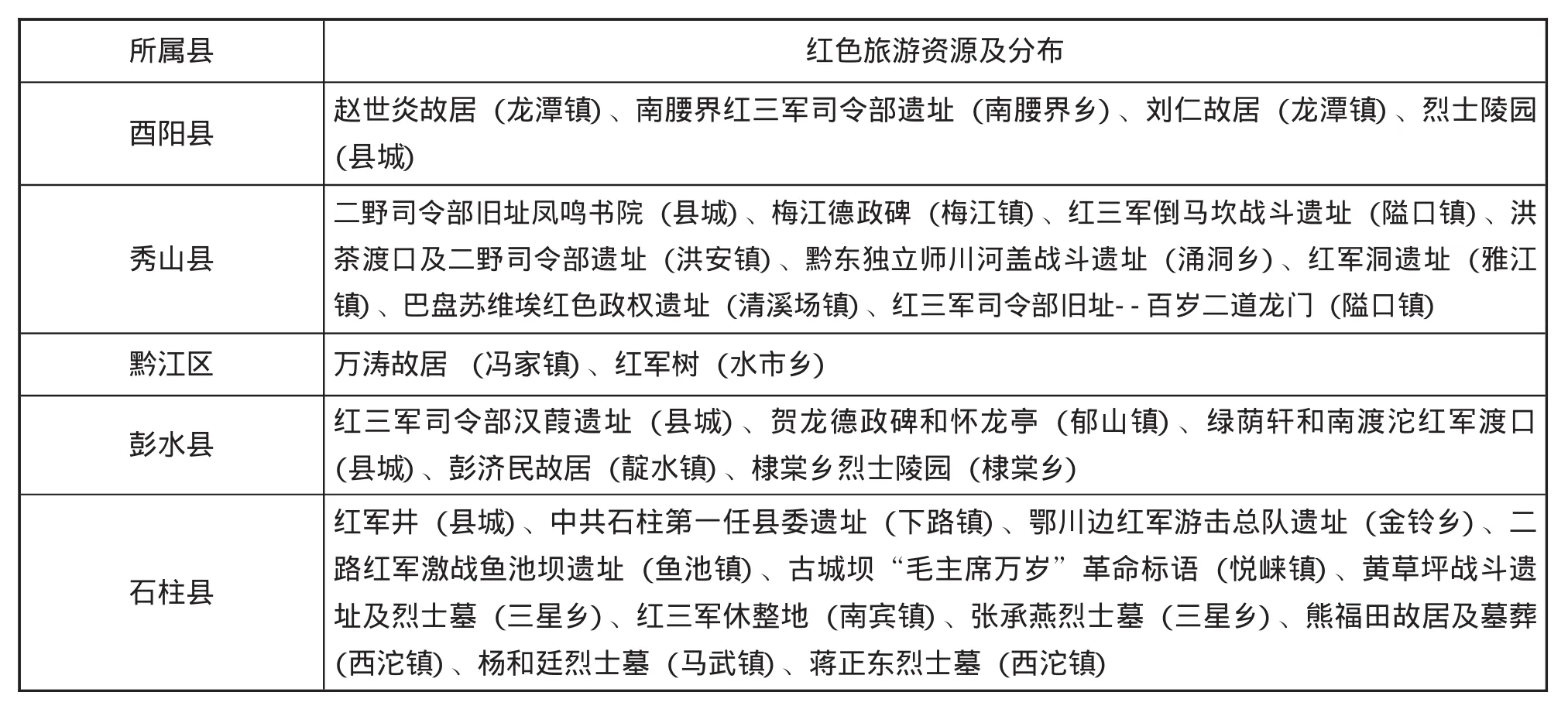

重庆民族地区遗留下各个历史时期的丰富的红色旅游资源(表1)。

表1 重庆民族地区主要红色旅游资源及其分布

二、重庆民族地区红色旅游发展中存在的问题

重庆民族地区红色旅游发展在取得一定成绩的同时,也存在诸多不足之处,正视这些不足之处对促进该区域红色旅游进一步优化发展具有重要的意义。

(一)红色旅游资源本身存在不足

首先,红色旅游资源分散地分布在偏远乡村,不利于开发成性价比较高的旅游线路;红色旅游资源远离城镇和著名景区而缺乏依托点,不利于与其他类型旅游资源组合开发而产生集聚效应。其次,多数红色旅游资源的文物级别不高使其隐含的历史文化信息有限,影响将其开发为旅游产品后的市场影响力和知名度。再次,规模小、单体红色旅游资源的产业开发难度大,可欣赏性不强,很难有较大的市场号召力。最后,没有实物载体的红色旅游地缺乏具体可感的红色旅游景观,怎样将抽象的革命历史具体化,怎样增强开发出的红色旅游景观的可感性和吸引力是开发面临的困境。

(二)在“纲要”框架下众多散小的红色旅游资源未得到充分保护和开发

两个“纲要”从全国的角度支持重点红色旅游景区、景点和线路发展,而众多知名度小、规模小、资源组合度差的红色旅游资源未得到充分的保护和开发。《2011-2015年全国红色旅游发展规划纲要》制定了全国的红色旅游发展总目标:“到2015年,列入全国红色旅游经典景区名录的重点景区基础设施和环境面貌全面改善,重要革命历史文化遗产得到有效保护”,“配套服务更加健全”。重庆民族地区的红色旅游资源纳入十二个重点红色旅游景区之一的“川陕渝红色旅游区”,赵世炎故居纳入三十条红色旅游精品线之一的“重庆-广安-仪陇-巴中线”,赵世炎故居同时是全国100个红色经典景区之一。其他知名度低、规模小、资源组合度差的红色旅游资源主要由地方财力支持保护和开发,而地方政府因财力有限或重视不够使这些文物较少或没有得到保护和开发。如洪茶渡口及二野司令部遗址仅在洪安古镇渡口边旧址旁的门口挂了一块木牌,平日既没有向游客开放,也没有开展其他纪念活动。

(三)红色旅游产品开发方式简单化

重庆民族地区的红色旅游资源开发方式呈现简单化特点,以静态展示为主。缺少参与性和娱乐性,游客短暂参观后即离开,其主要原因是当地政府缺少资金对红色旅游资源进行全面升级打造,开发者也缺乏创新开发的意识和手段。

(四)对民族地区经济带动作用较小

“纲要”提出红色旅游是“经济工程”、“富民工程”,使红色旅游成为带动东道主地区尤其是老、少、边、穷地区民众脱贫致富的重要手段。重庆民族地区是一个典型的老、少、边、穷地区,从前几年重庆民族地区红色旅游发展状况来看,它对这一地区的经济带动作用较小。首先,该区域的红色旅游业收入在整个地区经济发展中贡献率较低。这一地区的多数区县的红色旅游在旅游业中的比重较小,在整个经济中的比重更小,如石柱县“一园”(黄水国家森林公园)、“一场”(千野草场)、“一街”(西沱土家风情街)、“一人”(巾帼英雄秦良玉)的旅游业发展整体框架,红色旅游在该县旅游发展总体布局中居于次要地位,秀山、彭水、黔江等区县也大抵如此。其次,红色旅游经济带动作用的区域差异明显,除酉阳依托赵世炎故居等红色旅游发展较好且对经济带动作用较大以外,重庆其他民族区县红色旅游对当地经济带动作用较小。再次,少数民族地区民众从红色旅游中受益少。红色旅游景点多是免门票,收益主要来自吃、住、行、购、娱等方面,红色旅游游客停留时间短,多不在当地过夜,这方面的消费多留在城镇。当地少数民族民众尤其是少数民族农民从红色旅游中受益较少。如到赵世炎故居和纪念馆参观的游客停留时间为一两个小时,然后在龙潭镇上或酉阳县城食宿。

三、重庆民族地区红色旅游创新发展策略

(一)整合“红色”、“绿色”、“古色”、“彩色”旅游资源

将民族地区红色旅游与“绿色”、“古色”、“彩色”等旅游资源结合开发可增强旅游资源组合度和吸引力。第一,红色旅游资源与“绿色”旅游资源组合开发。“绿色”旅游资源指生态旅游资源,南方民族地区多具有优美的自然生态旅游资源,可将“红色”、“绿色”旅游资源结合开发,红色文化是生态旅游景区的灵魂,生态旅游景区是红色文化的依托和载体。结合开发的原则是空间的就近性、事件的关联性,空间就近有利于旅游线路的设计,事件关联性即找出二者的相关性以利于旅游线路主题的设计,如秀山红军川河盖战斗遗址位于美丽的川河盖草场生态旅游区,可将红色旅游景观与草场生态旅游景观连在一起形成旅游线路,分别吸引以两种景观为旅游目的的游客,以红色旅游景观为主要旅游目的的游客在参观川河盖战斗遗址后,以优美的川河盖草场生态景观吸引他们,让他们欣赏美丽的生态景观,培养保护生态的意识;以生态景观为主要旅游目的的游客在欣赏了优美的川河盖草场生态美景后,让他们随后参观瞻仰川河盖战斗遗址,受到革命主义的熏陶。

第二,红色旅游资源与“古色”旅游资源组合开发。“古色”旅游资源在此特指红色旅游资源以外的历史文化旅游资源。少数民族大都具有悠久的历史,留下丰富的“古色”旅游资源。将红色文化融入民族地区的历史文化,寻找它们内涵之间的关联,开发设计旅游线路。如彭水县具有厚重的“黔中文化”、贬谪文化、盐业文化和红色文化,可将郁山镇、汉葭镇、红军渡等连成旅游线路贯穿上述文化,既体现历史的先后发展顺序,又将当地少数民族民众历来尚武、善战、忧国、忠君的美好品德贯穿其中。第三,红色旅游资源与“彩色”旅游资源组合开发。“彩色”旅游资源指少数民族多彩多姿的民风民俗旅游资源,将二者组合开发可丰富旅游内涵,克服单体小规模红色旅游资源开发困难的局面。如将秀山县梅江镇金珠苗寨的苗族建筑、饮食和节日等民族文化旅游资源与梅江德政碑组合开发旅游线路,可突出民族文化、民族团结、军民团结等主题。

(二)延展红色旅游资源的文化内涵

除革命的角度,还可从历史、文化、民族等角度延展红色旅游资源本身的内涵,多角度进行开发。第一,延展红色旅游资源历史内涵以开发旅游产品,增加旅游资源的历史厚度,如绿荫轩除了是近代革命遗迹外,也是宋代文人黄庭坚流放彭水时的寓所,是重要的文化遗迹,并且在此有多部名篇问世,旅游开发时可深入挖掘历史文化。第二,延展红色旅游资源的文化内涵,如秀山凤鸣书院既是解放军二野司令部旧址,也是始建于清嘉庆二十三年(1818年)有近两百年历史的著名书院,除了红色旅游文化外,其书院文化也颇值得挖掘开发和进行旅游开发。第三,延展红色旅游资源的民族文化内涵,如赵世炎烈士故居还具有重庆民族地区传统大户人家民居建筑的典型特点,其民族的材料、布局、功能等民族建筑价值也值得深入地进行旅游挖掘和开发。

(三)体验式开发民族地区红色旅游资源

体验经济是以服务为舞台,以商品为道具来使消费者融入其中,使消费者产生美好的感觉和难忘的体验的一种新经济形态。[2]旅游的本质是体验,故重庆民族地区红色旅游可采取体验式开发。第一,注重人文关怀。营造事件、环境、氛围等给游客以听觉、视觉、触觉、味觉、嗅觉等生理体验,满足游客人性化个性化的精神需求。在坚持红色旅游的政治、文化主旋律的前提下,改变目前红色旅游以参观展览、听讲解的满足浅层次视觉、听觉生理体验的现状,提供红色饮食和民族特色饮食、体验民族地区生态旅游景观、模仿性战事和拉练活动,为游客提供多样深层的生理体验,为游客个性化的需求提供选择的空间。第二,加强旅游纪念品开发。旅游纪念品分为免费赠送和付费购买两类,可将民族手工艺品等民族文化元素与红色旅游结合开发纪念品,如将土家族的西兰卡普织锦艺术与红色旅游组合开发,让游客参观制作现场,购买相关产品。第三,注重体验式营销。民族地区红色旅游的体验式营销主要有品牌营销、影视营销和网络营销三种。通过已有的著名革命地进行红色旅游品牌营销,同时扩展品牌内涵,加入“绿色”、“彩色”等内容。

(四)综合措施增加红色旅游对民族地区经济发展带动作用

增强重庆民族地区红色旅游对区域经济带动作用主要可采取如下举措。第一,在吃、住、行、游、娱等方面延长民族地区红色旅游本地产业链,以留住游客在本地消费,提高游客的游、行比例,以增强对当地经济的带动作用。第二,通过红色旅游基础设施建设带动民族地区经济发展。两份红色旅游发展纲要都强调红色旅游要把社会效益放在首位,政府将为红色旅游提供强力的资金支持,红色旅游的道路、电力等基础设施建设与民族地区经济社会发展统筹安排,以此带动当地经济发展。第三,增强社区民众在民族地区红色旅游发展中的参与程度。改变社区民众在民族地区红色旅游发展中参与较少的现状,让民众充分参与红色旅游发展的决策、服务和利益分配。第四,大力发展红色旅游民族地区的“绿色”购物游。国外的旅游购物品占旅游经济收入的50%以上,我国仅占15%左右,[3]购物游潜力巨大。重庆民族地区历来是以农业为主的良好的生态地区,各种丰富的“生态”食品、手工艺品、土特产等旅游商品定会受到红色旅游游客的青睐。

摒弃狭隘的红色游发展观而采用大红色旅游发展观,采取综合措施开发民族地区的红色旅游资源,增强旅游产品的内涵和吸引力,以更好地实现红色旅游的社会效益和经济效益。

[1] 刘 莎.关于红色旅游历史的考察[J].九江学院学报(社会科学版),2006,(3).

[2] 约瑟夫·派恩,詹姆斯·吉尔摩.体验经济[M].夏业良,鲁炜,等,译.北京:机械工业出版社,2002.

[3] 魏小安等.西部开发旅游发展战略[M].北京:中国旅游出版社,2002.