理据分析,文化体验

——对外汉字入门阶段教学新探

2014-09-19马春燕

马春燕

(浙江理工大学文化传播学院,杭州 310018)

理据分析,文化体验

——对外汉字入门阶段教学新探

马春燕

(浙江理工大学文化传播学院,杭州 310018)

汉字教学向来是对外汉语教学热点和难点。经过二十多年的努力,虽然对外汉语教学界从各个方面提出了诸多有益的教学策略和教学方法,但是效果一直不好,尤其是对汉字入门阶段的研究几乎是空白。文章总结以往的经验,依照汉字的“演变—定型”规律寻找现代汉字形成的理据,从文化的角度挖掘与之相关的文化内涵,结合具有世界性的美感认知,把这种汉字理据分析、美感体验和文化应用于教学,探索一条将汉字教学和文化教学有机结合起来的教学新路。

汉字;入门教学;理据;文化

从20世纪90年代起,汉字教学就成为了汉语教学的热点,但是汉字教学也被公认为对外汉语教学的一个难点[1]。要学好汉语,必须学好汉字。如何帮助外国留学生学好汉字,在尽可能短的时间内解决汉字教学这一难题,是把汉语作为外语教学的一个重要环节[2]。

二十多年来,对外汉语教学界学者都在锲而不舍地研究汉字教学的方法,针对性的研究越来越多,也提出了诸多有益的教学策略和教学方法。但是以往的研究除了张清顺和张朋朋的《零起点留学生错别字统计分析》[3]和肖丽的《海外汉字入门阶段的笔顺教学初探》[4]外,其余大多研究的是入门后的汉字习得问题。根据印京华的调查,几乎每一所开设中文课的美国大学里,都有一半左右已经开始学习中文的学生因汉字难识、难写、难记而在第二学期或第二学年停止学习汉语[5]。法国教育部汉语总督学白乐桑也曾经提醒我们,“不承认汉字的特殊性以及不正确处理中国文字和语言特有的关系,正是对外汉语教学危机的根源”。而汉语学习者在学习半年后不能坚持学下去的根本原因是“汉语教材及其教学方法未能充分根据汉字特点进行有效学习”[5]。因此,如何带领留学生进行汉字入门是解决汉字教学的关键。

要教好汉字首先要消除学生的畏难情绪,想办法使学生对汉字发生兴趣;要教给学生一些方法、要领及汉字基本知识,在教学过程中要尽可能地做到化难为易、化繁为简,使他们感到学汉字并非完全无规律可循。就像李清华所说“只要入了门,学起来还是满有意思的”[2]。

一、入门阶段留学生书写汉字的主要问题

汉字难在哪里?可概括为“三难”,即难认、难记、难写。造成“三难”的原因可归纳为以下四点:1.汉字结构复杂;2.认知方式不同:神经生理心理学家研究发现,对不同文字符号的识别显示出大脑两半球不同的优势效应机制;3.书写方式不同:拼音文字是一种线性字符序列,书写时只有从左到右一个顺序,字母和字母之间不交叉,而且有倒笔和逆笔;而一般认为汉字是属于二维平面的。汉字由笔画组成,汉字层级较多、结构较为复杂,其所包含的信息比拼音文字要复杂得多。在初识汉字的留学生眼中,汉字往往是一堆毫无意义的抽象符号,甚至被认为是一些图画,因此他们在书写汉字时根本无从下手。

留学生在汉字入门阶段的主要困难表现在两个方面,第一个方面是笔顺的问题,第二个方面表现在书写细节上。

(一)笔顺问题

入门阶段的留学生通常是在“画”汉字,而非写汉字。他们的“画”既无顺序也无章法,时常出现倒写或者逆写的情况,常常勉强可以“依样画葫芦”,但是一旦离开了“样”,基本上连“葫芦”都画不了了。即使抓耳挠腮写出一个汉字来,也往往是缺胳膊少腿。这主要是因为基本笔画和笔画顺序没有掌握[2]。

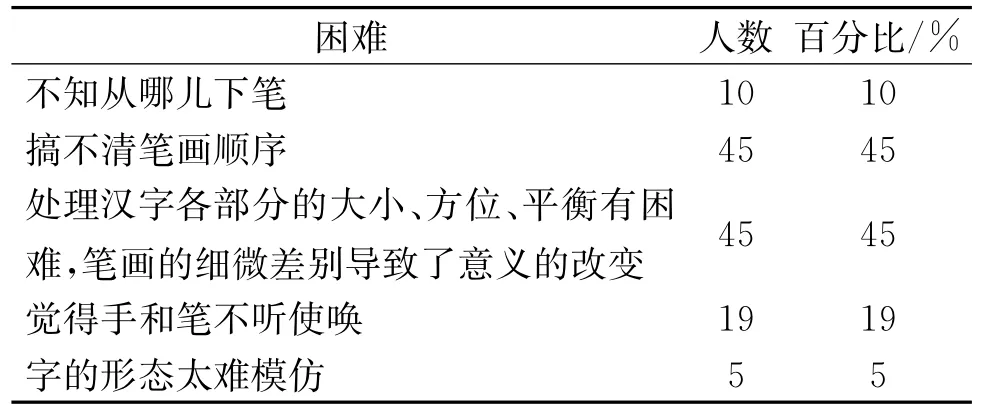

笔顺问题包括两方面:第一笔是哪一笔;每一笔的起点在哪里。林奕升[6]在2008年3月到9月期间对美国4所高中里所有的汉语学习者进行了问卷调查,当问及“你初次书写汉字时,遇到的困难有哪些?”时,得出的结论也基本相似,具体见下表1。

表1 你初次书写汉字时,遇到的困哪有哪些?[6]

这是学生母语负迁移的结果,在拼音文字中我们常见有倒笔(如d)、逆笔(如e、g)和走回头路(如d、h、m)的写法。傅永和先生指出:“汉字笔画的书写规则有两条,写任何一个笔画,笔头只能从笔画的一头向另一头走一次,不能走回头路,即不能回笔。写横只能由左向右,不能由右向左。写竖、撇、点、捺只能由上向下,不能由下向上。”

(二)书写细节问题

初级阶段外国留学生最常使用的策略中就有整体字形策略,对汉字字形进行想象,把汉字字形作为一个整体来记忆[7]。在书写错误中错字比别字多,由字形相似导致的错误比由字音相似导致的错误多[8]。我们也在教学实践中发现,细节是最多困扰留学生的问题。

初学者书写细节的主要困惑表现为如下八个方面:

(a)是左勾还是右勾

汉字的一个“勾”可左(如“你”)可右(如“钱”),而且可能在一个字当中“勾”也会既有往左又有往右(如“我”),那么到底什么时候“左勾”什么时候“右勾”?有无规律可循?

(b)是点还是撇

有的只有“点”,如“忙、难、家、校、六”;有的“点”和“撇”在一起用,如“学、弟、我、信”,“学”是两“点”一“撇”,“弟”是一“点”一“撇”,“我、信”是一“撇”一“点”;只有“撇”的,如“白”。以上的“点”和“撇”因为都较短小,对留学生来说几乎是一样的,不仅很难注意到到底是“点”还是“撇”,几“点”几“撇”更是无从记忆。

(c)是点还是捺

在汉字中,同样是在右下角的最后一笔,有的是“点”,有的是“捺”。“不、去、咳、条、以、从、六”最后一笔都是“点”,但是“妹、人、大、夫、英”的最后一笔却是“捺”,更别说在“人”、“以”和“从”中,都有“人”旁,有的是点有的是“捺”,这样的细节留学生近乎抓狂。

(d)是点还是竖

当“点”在字头时,留学生往往会把“点”写成“竖”,如“忙、难、家、校、六”中第一笔的“点”。

(e)是横还是提

汉语中“横”可以分为“平横”和“斜横”,“斜横”也叫“提”。而把“提”放平45度即成“横”,留学生也常常陷入“这个横是平的还是斜的”的困顿中。如“我、取”中的“提”,很容易被写成“横”。

(f)是横撇还是提

如“我”的第一笔和第四笔分别是“横撇”和“提”,以及第六笔的“撇”,看起来都差不多,学生既难以分辨,更难以记忆和书写。

(g)是竖还是撇

如在“川、开、几”中,都有“丿”,学生往往简单地“竖”来代替,虽然留学生看起来差不多,也一般不会成为别字,但是中国人看起来非常别扭,极度缺乏美感。

(h)一样长还是不一样长?谁长谁短?

如“三、川、住”,留学生往往对其长度表现出随意性,想让哪笔长就让哪笔长,不仅写出来的汉字毫无美感,而且也影响对一些跟长度有关的汉字的记忆,如“土”和“士”等。

作为初学汉字的留学生,他们自己在学习汉字的过程中是无法主动注意到细节的,需要老师对他们进行系统的理据性分析、讲解和手把手地纠正。如果逐字记忆的话,不仅记忆量大,而且枯燥,效果非常差,更不能教会学生“举一反三”。

然而,汉字经历了两千多年的发展,是在人类使用过程中慢慢演变、定型的。任何一种文字都不可能是突然定型的,其形态的形成一定跟其历史演变有关,因此我们应该从它的发展中去探寻原因,找出规律,应用于教学。我们还可以利用这种探寻法教学,使得在对外汉语教学中,把汉字与文化融合到语言教学中,这样做也具有直接和便利的特点[9]。

二、汉字的理据与文化

(一)汉字笔画笔顺溯源

李恩江认为:汉字的外部形态之所以变成今天的形状,很大程度上取决于毛笔的功能特征;正像钉头字的形状是由平头笔刀在泥板上压刻所促成,缅文字母的圈儿体是由于用针笔在棕榈叶上刻字的影响[10]。

考古发现,在出土的甲骨上也有墨写或硃写的文字,这些字的笔顺都是由上而下、自左而右的,与今天的字没有差别。这跟右手执笔有关系。执笔的姿势决定了手眼的相对位置,手眼的相对位置决定了笔道或笔画的顺序。因此汉字的笔顺总的原则是“从左到右,自上而下”辅之以“横竖相交先横,撇捺相交先撇”。“从左到右,自上而下”不仅指运笔的方向,也是汉字各部件书写的先后顺序。因此,在教学中可以引导学生找出最左、最上的那一笔,作为一个字的起点,然后按照“从左到右,自上而下”的规律往下书写。

奠定现在汉字体例的当属隶变。隶书的笔画源自毛笔的挥洒。毛笔的特点是笔锋锐利,饱满圆润,而且具有弹性[11]。具体表现为如下几个方面:

(1)“撇”“捺”的产生是由毛笔的性质所促成,右手之笔,左行易细,右行易粗,写得美观些,就成了“撇”和“捺”。

(2)“勾”的产生起源于连笔,因为用笔迅速,直笔的尾端往往朝运笔的方向冒尖,后来为了美化,就固定成了“勾”。

(3)“点”的前身一般是短划,后来为适应书写快捷的需要才变成“点”,而“点”在汉字的不同部位的不同形状则体现了毛笔的弹性和书写者的审美要求[10]。

(4)“左点”和“右点”的关系也大致跟运笔和审美相关,当“点”往左的时候,因为运笔的原因,会带出一条常常的尾巴,从而成“撇”;当“点”往右的时候则可收尾成“点”或者放笔出去成为“捺”,这具体取决于空间大小。

(5)提的出现很多也是由连笔而来的,如“氵”和“冫”原本应该都是“点”,但是因为用笔迅速,最后一点的尾端朝向了下一笔方向,后来美化固定就成了“提”,其实现在我们依然可以看到“点”的痕迹。

以上规则不仅解决了留学生书写汉字的细节问题,而且,通过讲解和毛笔演变练习,可以让留学生自己来判断这些细节怎么样既方便书写又美观,从而在今后的教学中能“一点就通”。

(二)汉字的整体结构和方正之态溯源

早期汉字的书写载体为竹简,由于呈窄长条形,竖放横排,上下两端用麻绳编连。每简写一行字,自上而下书写,整编呈自右而左排列,由此形成了每个汉字限定宽度的体例。同时,由于竖向长度上没有限制,甲骨文和早期金文就表现为字的长短参次不齐,这样既不美观,也可能会使上下结构的合体字误认为是两个字甚至三个字,从而闹出“买猪舌”被误认为“买猪千口”的笑话。

鉴于以上原因,先民采取了两种方法来规避:一是改变文字各部件的位置,二是限定汉字的长度。

(a)左右结构的奠定

在改变文字各部件的位置的时候,先民采取尽量减少上下结构的方法,如将上下结构变为左右结构,将一部分移入另一部分之内或者蜷缩于文字的一角。也正是由于这些原因,使得现代汉字中,左右结构在常用汉字中具有压倒性优势。根据何九盈等的统计,左右结构在《辞海》中的频率为68.45%,在GB2312-1980中的频率为62.30%[12]。邢红兵对汉字部件统计分析发现,在《(汉语水平)汉字等级大纲》中,左右结构的汉字占56.82%,左中右结构的占0.31%[13]。

(b)方正之态的形成

先民在文字规范中限定了汉字的长度,如在《大克鼎》、《小克鼎》、《宗妇簋》中已经有打上方格写字的情况了。通过以上两种改革,方块字的大致格局就由此定下了。

虽然汉字发展到后来,采用了右行而下的书写方式,左右结构并没有引起太大的麻烦,原因是方块字的书写格式已深入人心,而且汉字的许多偏旁左属右属各不相同,加之汉字笔画安排上的向心作用保证了每个汉字的独立性[12]。

(c)汉字的这种向心结构和毛笔运笔时的连笔特征,也奠定了“横”“横撇”“提”区分的体例,如“我”的第一笔是“撇”不是“横”“提”是为了跟第二划的“横”连接,第四划的“提”是为了跟第五划的“弯钩”连接,再接下来是“撇”那是为了跟前面的“勾”连接,一个汉字的笔画环环相扣,由此也体现了汉字的笔顺规则。

(三)汉字中体现的审美取向

1.和谐之美

汉字是方形字,由于书写在竹简上,书写的宽度上有限定,所以各部件势必要写得小一些。不管怎样安排布局、调整比例和结构部位,每个字都必须合理地分布在方形的框架之内,因此笔画繁杂的字高度和宽度大一些,反之就小一些;做部首的构件,无论在什么位置,所占比例都较小;字内不管几个部件,空隙尽量小一些,字与字之间留有一定的空隙。体现了儒家思想中的“中”和“让”文化。

2.参差之美

用毛笔书写有一条守则——蚕头燕尾之笔每个字当中只能有一笔,其他的笔画都得收敛,这样就形成了伸与缩、主与次的辨证法。因此不会有两条长横也不会有两条长竖,一定是长短错落的。如“三、川、林”等。体现了中国“伦”和“第”文化。

3.方正之美

汉字,纵有行,行有列,体现了整饬之美。这种方正之美体现了中国“天圆地方”和“外圆内方”的文化思想。

4.黄金分割之美

汉字的方正之中又体现了人类统一的美学。启功先生经过多年的探索,通过对欧阳询、柳公权等前人经典书法碑帖的深入研究,从数学、美学的原理上,论证了汉字结构的“黄金分割律”。启功先生把四方形的各边分成13等份,这样在各方向的5∶8位置形成4个交叉点,他认为字的重心就大约在这4个点上[10]。

三、文化理据下的汉字入门教学

对照留学生汉字入门阶段的难点,深入研究汉字的形成原因及其美学特点后,发现留学生汉字入不了门实际上是缺乏对汉字和汉字文化的正确、系统的认识。

一方面,汉字凝结了中华民族的智慧,中国人民依靠汉字传承文化传统。无论是英国语言家帕默尔指出的“汉字是中国文化的脊梁”,还是安子介先生提出的“汉字是文化的根”,都说明了汉字在中华民族的形成和发展史上所起的作用是无法估计的,它使中华民族几千年的灿烂文化保存下来并发扬光大,也反映了中外学者都非常注重研究汉字文化[9]。

另一方面,Ungerer认为认知模式受文化模式(cultural models)的影响[14]。

在汉字教学中,汉语教师应当充分考虑汉字的特点和汉字所蕴涵的文化内涵,尽可能地以系统的方式来讲解,帮助学生了解汉字文化,用他们对文化的热情来激发他们对汉字的认知和喜爱,这也是习得汉字的难点的突破口所在。具体可以从以下几个方面来进行。

1)赵贤州在《关于文化导入的再思考》中提出文化导入的“阶段性、适度性、规范性和科学性”四原则[16]。在汉字的入门阶段,要加强汉字本身笔画、笔顺、结构形成的理据分析,让学生感受汉字的美感所在,从理性的、概括的、周遍性的文化角度去进行教学。我们要根据学生的语言水平、学习阶段,选择合适的文化内容,以尊重历史、尊重汉字的发展规律为基础的方法进行讲解,才会使文化讲解不偏离文化的本初,不增加学生课堂学习的负担,不使文化讲解在汉字教学中解喧宾夺主、哗众取宠,才能避免教师讲解的任意性和揣测性。

2)留学生大部分是成年人,具有一定的分析和理解能力,要注意发挥成年学生的优势。教师应当从入门阶段就引导学生从根本上理解并掌握汉字的特点和基本理论,从而逐步培养学习者的汉字观念。

3)教学中应该掌握汉字整体的系统观,避免“一字一义一文化”的讲解模式。通过教师讲解引导,使学生理解、分析并掌握汉字结构的内在规律、文化内涵和美学特征。

4)美感是由感性认识向理性认识深化、飞跃的过程,这种飞跃和深化离不开具体的感性形象;在汉字教学中教师要告诉学生汉字本身所传达出来的美感,尽可能地帮助学生体会到这种美感。利用汉字中美的因素组织教学,用中国汉字中特有的美感力量去唤醒学生爱美天性和求知欲望,使学生对汉字产生浓厚兴趣,让汉字学习由沉闷变轻松,由负担变享受。这不但能让学生感到神秘新奇,带给学生审美体验,也能提高学生对汉字的整体理解和记忆能力[15]。实践证明,这种教学方法不仅能激发学生的兴趣,而且习得效果也非常显著。

(5)教师在授课过程中可以借助毛笔和宣纸,在实践中让学生体会汉字笔画和笔顺的理据性,根据汉字的黄金分割美学特征和向心结构,学生在教师的监控下进行笔画笔顺探索训练,将汉字的书写和中国文化内化为自身的认知和实践。

需要注意的是,教学步骤上不强求一蹴而就,不要一开课就一股脑儿把这些汉字文化都传输给学生,在传授的时候一定要注意“适度”、“适量”。比如可以根据综合课上学过的生词情况,学写生词的时候逐一进行分析,既不增加学生的负担,又帮助学生理解和分析汉字的笔画、笔顺、结构的内部规律。最终达到学生经过一学期的汉字学习,不但掌握了本学期的汉字,而且能够举一反三,将理据和文化美感应用到以后的汉字学习当中。

四、结 语

由于认知方式和书写习惯等区别,加之汉字形态的复杂性,汉字对于留学生(尤其是非汉字文化圈的留学生)来说,难认、难记、难写。以往的机械记忆法、主观猜测法都没有达到良好的效果。究其原因,主要还是很多对外汉语教师没有对汉字理据、文化和美感体验跟人类的认知规律之间的互动做深入的研究。

汉字作为记录汉语的符号,“凡解释一字即是作一部文化史”[12],汉字蕴含着中国的文化;作为一种艺术形式,汉字蕴含着中国人特有的审美观;作为中华文明的载体,汉字又蕴含着中国人民的世界观和价值观。从对外汉语教学的对象来看,学习者大多为具有逻辑思维的成人。学习者乐于通过理据分析来接收第二语言的习得。

因此,教师在教学中要将语言、文字、文化有机结合起来,借助汉字的理据和美感来改善、巩固对外汉字的教学效果。当然,汉字教学的过程实际上也是提升留学生对中国文化深入理解的过程,通过汉字教学,可以深化留学生对中国文化的认知和理解。

基于这样的思考,本人在汉字教学中,探索出了一条将汉字教学和文化教学有机结合起来的教学新路。依照汉字的“演变—定型”规律寻找现代汉字形成的理据,从文化的角度挖掘与之相关的文化内涵,结合具有世界性的美感认知,把汉字理据分析、美感体验和文化应用于教学。实践也证明,这种教学方法,不但学生乐于接受,而且在教学中还能起到举一反三的作用,值得推广。

当然,文中所举汉字理据分析和文化、美感体现只是作为本案教学对象的探索。在实际教学过程中,由于“三教”变量的复杂性,需要教师根据学生的实际情况,对具体问题具体分析,作出更深入、具体、操作性强的探索。

[1]尤浩杰.笔画数、部件数和拓扑结构类型对非汉字文化圈学习者汉字掌握的影响[J].世界汉语教学,2003(2):72-80.

[2]李清华.汉字教学体会点滴[J].语言教学与研究,1982(2):136-141.

[3]孙清顺,张朋朋.零起点留学生错别字统计分析[G]//北京语言学院第三届科学报告论文选.北京:北京语言学院出版社,1985.

[4]肖 莉.海外汉字入门阶段的笔顺教学初探[J].语言文字应用,2006(增刊):23-25.

[5]印京华.美国大学汉字初级阶段教学效率的问题与对策[J].云南师范大学学报,2003(3):7-11.

[6]林奕升.汉语零起点美国高中生汉字学习问卷调查及教学策略[D].上海:上海外国语大学,2009.

[7]江 新,赵 果.初级阶段外国留学生汉字学习策略的调查研究[J].语言教学与研究,2001(4):10-17[8]江 新,柳燕梅.拼音文字背景的外国学生汉字书写错误研究[J].世界汉语教学,2004(1):60-70.

[9]王晓坤.对外汉语字教学的文化关照[J].长春大学学报,2009(5):103-107.

[10]李恩江.书写材料对汉字形体、结构的影响[J].古汉语研究,1991(1):71-77.

[11]欧阳志辉.“中庸”思想对中国书法的影响[J].大连理工大学学报:社会科学版,2010(4):98-101.

[12]何九盈,胡双宝,张 猛.中国汉字文化大观[M].北京:北京大学出版社,1995.

[13]邢红兵.《(汉语水平)汉字等级大纲》汉字部件统计分析[J].世界汉语教学,2005(2):49-55.

[14]Ungerer F,Schmid H J.An Introduction to Cognitive Linguistics[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

[15]罗 婷.感悟汉字之美,促进汉字教学:以对外汉语教学为例[J].读与写,2011(4):190.

[16]赵贤州.关于文化导入的再思考[J].语言教学与研究,1992(3):31-39.

(责任编辑:王 宁)

Motivation Analysis and Cultural Experience——New Exploration on Character Teaching to Foreigners in lntroduction Stage

MA Chun-yan

(School of Cultural Communication,Zhejiang Sci-Tech University,Hangzhou 310018,China)

Character teaching is always a hot spot and difficulty in the teaching of Chinese as a foreign language.Through efforts over twenty years,though many beneficial teaching strategies and methods have been put forward in various aspects in the circle of teaching of Chinese as a foreign language,the effect is always poor.In particular,the research on the introduction stage of Chinese characters is almost blank.This paper summarizes previous experience,seeks the motivation of formation of modern Chinese characters according to the law of“evolution-setting”of Chinese characters,explores relevant cultural connotations from the perspective of culture,applies such Chinese character motivation analysis,aesthetic experience and culture to teaching in combination with aesthetic cognition of world nature and explores a new teaching path combining Chinese character teaching and cultural teaching organically.

Chinese characters;introduction teaching;motivation;culture

1673-3851(2014)02-0056-06

H195.3

A

2013-07-02

浙江理工大学留学生《汉语听说》系列课程(11220732321104);浙江省外国留学生教育工作专题调研项目;浙江省教育科学规划2014年度项目

马春燕(1981-),女,浙江浦江人,硕士,副教授,主要从事语言学及应用语言学、对外汉语教学与管理的研究。