肝脏转移性黑色素瘤5例临床及影像学分析

2014-09-12曹瑞珍王春平

曹瑞珍 王春平

黑色素瘤原发于表皮和真皮交界处,以皮肤、口腔、眼部等为好发部位,其恶性程度高、易广泛转移,眶内、肝、肺、骨、腹膜后为转移多发部位。我国恶性黑色素瘤的发病率相对较低,肝脏转移的报道较少。我们经病理诊断5例肝脏转移性黑色素瘤病患者,分析其临床表现及影像学特征,以增加对该病的认识,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2010年-2012年解放军302医院肿瘤诊疗与研究中心住院的肝脏转移性黑色素瘤病患者共5例,其中男性3例,女性2例,年龄42~56岁,平均年龄50.2岁。

1.2 临床症状

5例患者均为亚急性起病,病程4天~2 个月。3例以腹胀为首发症状,以乏力、纳差起病1例,1例无不适症状。2例患者有肝脏增大,肝脏触痛阳性,1例有肝病面容,1例肝掌可疑阳性,5例黄疸、蜘蛛痣均阴性,脾未触及,肝区叩击痛阴性,移动性浊音阴性。扑翼样震颤阴性。其他表现: 1例反酸明显,1例后背部不适。5例患者皮肤均无先天性色痣。

1.3 辅助检查

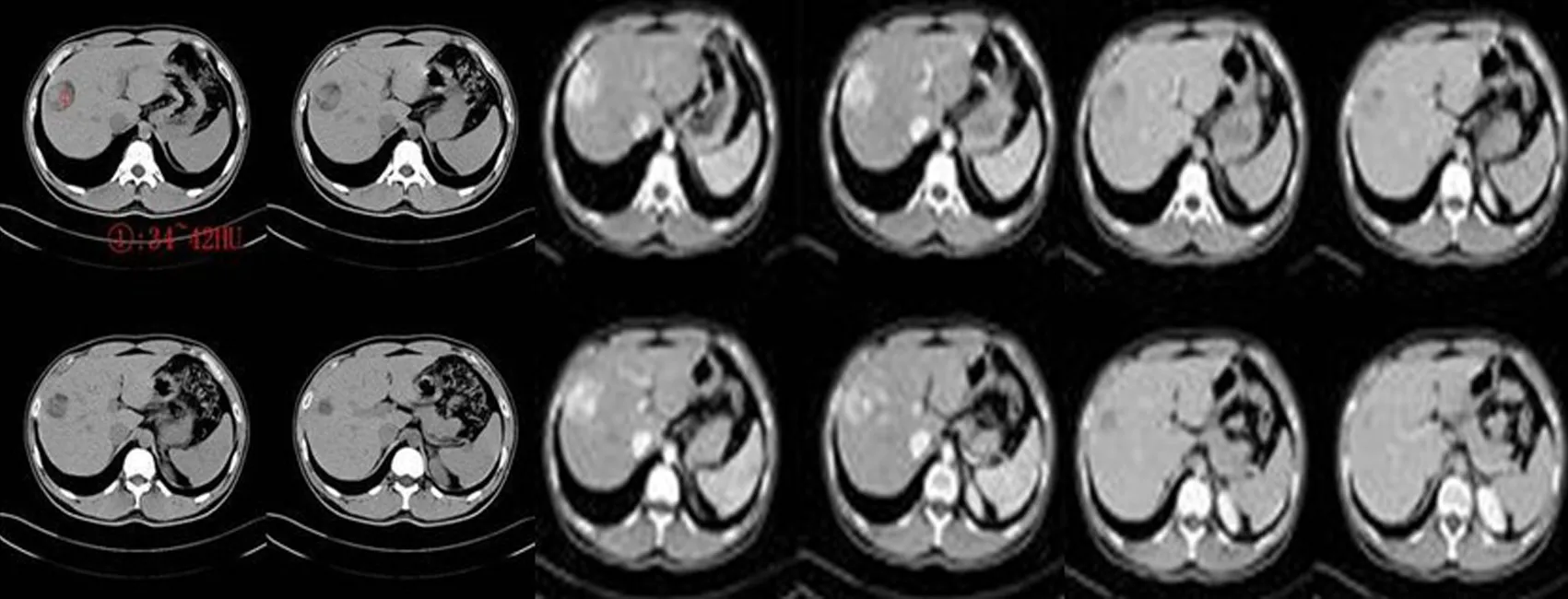

实验室检查:肝炎标志物检查:1例乙肝五项:HBsAg(-)、抗-HBs(+)、HBeAg(-)、抗-HBe(+)、抗-HBc(+),丙肝抗体阴性,其余4例肝炎标记物均为阴性;肝功:2例出现谷丙转氨酶ALT升高(52~123 U·L-1),r-谷氨酰转移酶GGT升高(118~275 U·L-1),碱性磷酸酶ALP升高(224~401 U·L-1),其中1例出现白蛋白ALB下降(32 g·L-1),1例出现胆碱酯酶CHE下降(3883 U·L-1),3例出现乳酸脱氢酶LDH升高(302~2406 U·L-1);5例血常规、凝血四项、甲胎蛋白AFP、癌胚抗原CEA等肿瘤标记物均正常。影像学检查:3例患者行腹部CT检查:1例肝脏饱满,2例肝脏形态规整,表面光滑,3例肝门结构均清晰,同层面肝实质CT值高于脾实质CT值,肝实质可见多发类圆形低密度影,2例部分病变内可见致密影;增强扫描:1例动脉期病变未见异常对比增强,2例动脉期病变部分明显强化,门脉期及延迟期病变均呈低密度影(图1)。2例患者行腹部核磁检查:1例肝实质可见长T1长T2结节影,动脉期病变周边见少许强化,门脉期及延迟期病灶呈低信号改变(图2),部分病灶中心见小班片状不均匀强化;1例肝实质散在多个团块状及结节状短T1稍长T2信号,动脉期病变呈均匀中等强化,门脉期及延迟期病变部分环形强化,部分均匀中等持续强化。5例患者中1例门脉主干宽约1.5 cm,其余4例正常,门脉未见异常信号。病理学检查:5例均行CT引导下肝脏穿刺,肉眼所见分别为褐色、黑褐色、淡黄色、灰白色、黑色。病理检查结果:黑色素瘤肝转移。

平扫:肝实质见类圆形低密度影;增强:动脉期病变明显强化,门脉期低密度影。

病变T1加权相上为低信号,动脉期病变周边见少许强化,门脉期病灶呈低信号改变。

2 结果

确诊前1例考虑为原发性肝癌,4例考虑为肝脏转移瘤。最终1例诊断为阴道黑色素瘤肝脏转移,1例诊断为眼部黑色素瘤肝脏转移,1例因便血行病理检查确诊为直肠恶性黑色素细胞瘤合并肝脏、脊柱多发转移;2例原发灶不明。

3例患者在诊断后3~6 个月死亡,1 例患者未完成随访,1 例患者目前病情尚平稳。

3 讨论

按瘤细胞的来源,肝脏黑色素瘤可以分为原发性和转移性。肝脏转移性肿瘤中10%~20%被诊断为黑色素瘤,且预后大都较差,生存率极低。黑色素瘤进展较快,约20%患者在发现时已经有转移。王惠杰等[1]提到眼恶性黑色素瘤等发生转移时常局限于肝脏,因而多数情况适行局部治疗,皮肤恶性黑色素瘤等仅有一部分病例的病变局限于肝脏而适行局部治疗。我中心的5位患者有4人行氩氦刀冷冻消融术,但总体术后预后不良。约有10%~20%的黑色素瘤原发灶隐蔽而难于发现,甚至在出现淋巴结及内脏转移灶并确诊后,仍然找不到原发灶[2]。

肝脏转移性黑色素瘤患者在临床上多无肝病背景,仅少数可出现继发性肝癌的征象如肝大、肝结节、肝区痛、黄疸等。本组3例患者临床上腹胀为主要表现,2例肝脏增大,并未出现黄疸,肝区疼痛;其中2例出现转氨酶(ALT)的升高,可能与黑色素瘤转移造成肝细胞的炎症反应有关,3例出现乳酸脱氢酶LDH)升高。乳酸脱氢酶(LDH)可被用于评估黑色素瘤的治疗反应、预后及复发,但无早期诊断意义[3]。

影像学检查对肝脏转移性黑色素瘤有一定意义,但不能用于确定诊断。本组病例中3例CT下表现为肝实质多发类圆形低密度影,增强扫描:病变未见异常对比增强(1例),或部分轻度强化(2例),门脉期及延迟期病变呈低密度影。这3例患者腹部CT发现肝脏多发占位性病变后行CT引导下穿刺活检而确定诊断,故缺少MRI资料。在各种影像学检查方法中,MRI最为敏感,是诊断黑色素瘤的最佳影像学方法[4]。多数肝脏转移瘤在MRI上表现为T1、T2延长,在T1加权相上为低信号,在T2加权相为高信号。本组病例中腹部核磁检查:1例肝实质可见长T1长T2结节影,动脉期病变周边见少许强化,门脉期及延迟期病灶呈低信号改变,符合肝脏转移瘤的影像学特征;1例肝实质散在多个团块状及结节状短T1稍长T2信号,动脉期病变呈均匀中等强化,门脉期及延迟期病变部分环形强化,部分均匀中等持续强化,与王俭等[5]报道的一致。因转移瘤的形态多不规则,多发者大小不等,瘤块内常发生坏死、囊变、出血、脂肪浸润、萎缩、纤维化、钙化等改变,因此,MRI信号强度不均匀[5]。如果黑色素瘤内黑色素细胞的含量大于10%,由于黑色素的顺磁性,在MRI上可出现特征性的T1高信号,T2低信号病灶,而我们的2例患者腹部核磁表现与上述表现并不一致。MRI不能对转移瘤做出组织学诊断,多发的转移灶可有不同的MRI表现[6]。

综上所述,我们认为:无肝病背景患者临床上出现腹胀、乏力、纳差等症状,应完善肝功能等化验,即使肝功正常者、无明确黑色素瘤病史者、皮肤无先天性色痣者亦不能排除肝脏转移性黑色素瘤病。应完善肝脏影像学检查,虽然多发的转移灶影像学表现不尽相同,但是可以提示肝脏多发占位性病变。应行肝脏穿刺,病理检查对疾病的诊断有重要意义。黑色素瘤原发灶隐蔽,甚至在出现肝脏转移灶并确诊后,寻找原发灶仍相当困难。

[1] 王惠杰,张湘茹.肝脏转移瘤的局部治疗〔J〕.实用癌症杂志,2004,19(2):221-222.

[2] 高瑛瑛,陆华虎,骆 丹,等.不明原发灶的肝转移性恶性黑色素瘤一例〔J〕.中华医学杂志,2010,90(22):1584.

[3] Caron J,Mange A,Guillot B,等.血清蛋白指纹图谱技术提高黑色素瘤诊断的敏感性〔J〕.国际肿瘤学杂志,2009,36(11):879.

[4] 胡兴荣.肝脏原发性恶性黑色素瘤一例〔J〕.中华放射学杂志,2006,40(10):1115.

[5] 王 俭,韩希年,郝楠馨,等.肝脏恶性黑色素瘤的CT、MRI表现(附二例分析)〔J〕.中华放射学杂志,1998,32(1):67.

[6] 高元桂,蔡幼栓,蔡祖龙.磁共振成像诊断学〔M〕.第1版.北京:人民军医出版社,1992:496-497.