阿司匹林对维持性血液透析患者心脑血管事件的干预作用

2014-09-12贺海东胡屏陈霞孙蔚倩孙静徐旭东

贺海东,胡屏,陈霞,孙蔚倩,孙静,徐旭东

(上海市闵行区中心医院 肾内科,上海 201199)

慢性肾脏病(CKD)患病率逐年升高,近期最新调查显示中国成年人群中CKD的患病率达到了10.8%,且CKD相关的心血管疾病(CVD)发生率和死亡率亦明显高于相同年龄段的普通人群,而维持性血液透析(MHD)患者心脑血管并发症发生率高达36.6%[1- 3]。心血管并发症发生甚至早于肾功能减退,CKD已成为心血管事件的独立危险因素,同时CVD又是CKD患者住院和死亡的主要原因,在终末期肾衰(ESRD)维持性血透患者中CVD导致的死亡率更高,是患者死亡的首要原因。因此对CKD合并CVD者,早期进行有效的干预和治疗,对于CKD患者的远期预后显得至关重要。

1 对象与方法

1.1 研究对象

100例CKD患者接受维持性血液透析治疗6个月以上,近8周透析充分(KT/V值≥1.2)。排除标准:(1) 入选前2个月发生急性心脑血管事件,包括急性冠状动脉综合征,新出现的心律失常、心力衰竭,新发生的脑血管意外、外周血管栓塞性疾病;(2) 合并肝功能异常、恶性肿瘤、精神疾病、妊娠;(3) 近4周内消化道出血,近1年内消化道较大手术史;(4) 同时服用氯吡格雷、华法林、潘生丁、双密达莫或非甾体类抗炎药等药物;(5) 血小板<100×109L-1;(6) 阿司匹林过敏。100例患者中男45例,女55例,年龄43~78岁,平均(53.7±7.5)岁。将100例患者随机分为阿司匹林组(治疗组)和对照组,每组50例。

1.2 治疗方法

两组患者均给予维持性血液透析治疗,每周2次血液透析(HD),每周1次血液透析滤过(HDF),治疗组50例患者给予口服阿司匹林肠溶片,0.1 g每晚,对照组不给予阿司匹林治疗。观察时间为3年。

1.3 体格检查及体液化验

所有患者入组前及入组后每6个月测定血压、心率、血常规、血脂、血糖、糖化血红蛋白(HbA1c)、血磷、血钙、甲状旁腺激素(PTH)、凝血时间、透前和透后肾功能、心电图、心超、头颅CT或MRI,评估残余肾功能(Kru)、spKt/V。

1.4 观察指标

终点事件:(1) 因心脑血管疾病死亡;(2) 新发非致死性心梗、急性冠脉综合征;(3) 新发脑卒中;(4) 实行冠状动脉搭桥术或经皮冠状动脉介入术。未发生上述心脑血管事件者定义为安全生存。不良事件为出血并发症。

1.5 统计学分析

2 结 果

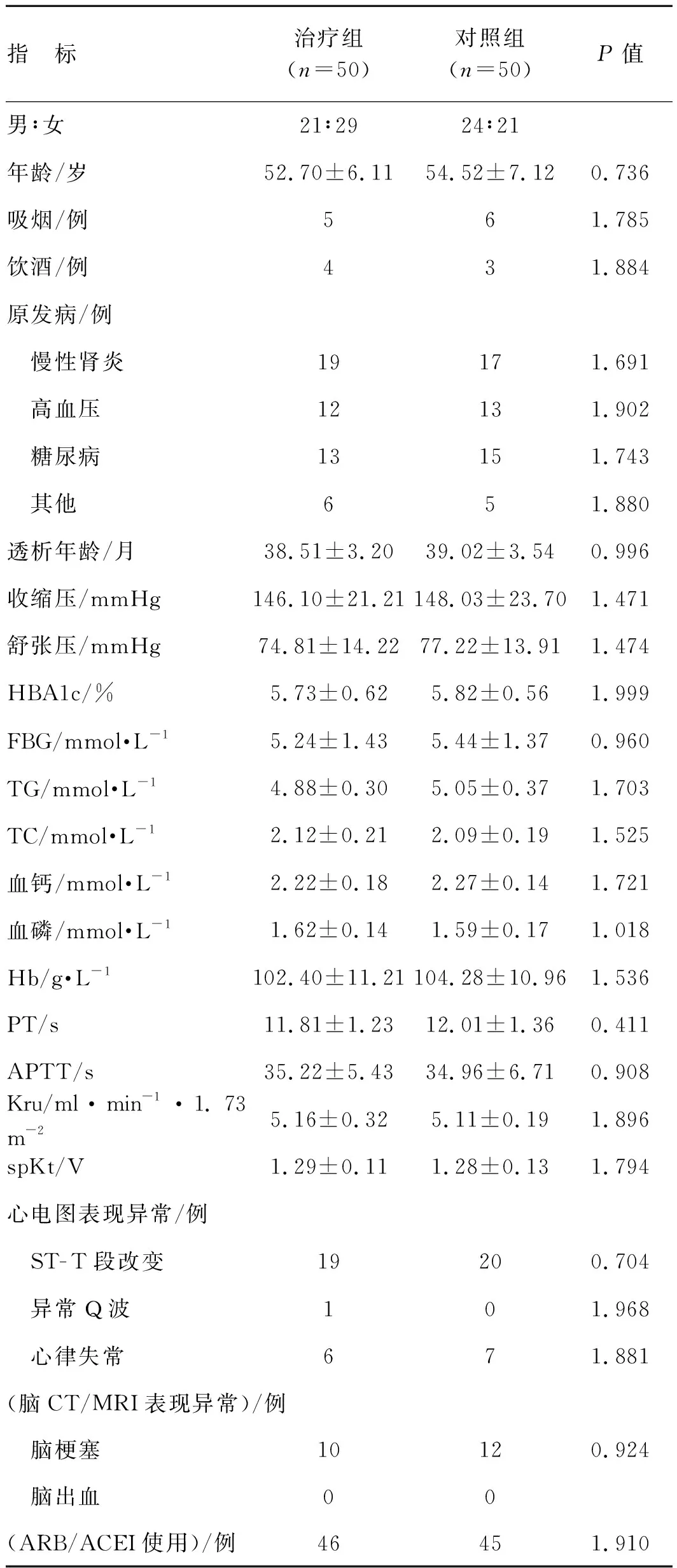

2.1 两组患者的一般情况

两组患者的年龄、病程、长期吸烟及饮酒情况、空腹血糖(FBG)、血压、甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、血钙、血磷、血红蛋白(Hb)、Kru、spKt/V值以及血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)和(或)血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)使用等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1两组患者特征表

指 标治疗组(n=50)对照组(n=50)P值男∶女21∶2924∶21年龄/岁52.70±6.1154.52±7.120.736吸烟/例561.785饮酒/例431.884原发病/例 慢性肾炎19171.691 高血压12131.902 糖尿病13151.743 其他651.880透析年龄/月38.51±3.2039.02±3.540.996收缩压/mmHg146.10±21.21148.03±23.701.471舒张压/mmHg74.81±14.2277.22±13.911.474HBA1c/%5.73±0.625.82±0.561.999FBG/mmol·L-15.24±1.435.44±1.370.960TG/mmol·L-14.88±0.305.05±0.371.703TC/mmol·L-12.12±0.212.09±0.191.525血钙/mmol·L-12.22±0.182.27±0.141.721血磷/mmol·L-11.62±0.141.59±0.171.018Hb/g·L-1102.40±11.21104.28±10.961.536PT/s11.81±1.2312.01±1.360.411APTT/s35.22±5.4334.96±6.710.908Kru/ml·min-1·1.73 m-25.16±0.325.11±0.191.896spKt/V1.29±0.111.28±0.131.794心电图表现异常/例 ST-T段改变19200.704 异常Q波101.968 心律失常671.881(脑CT/MRI表现异常)/例 脑梗塞10120.924 脑出血00(ARB/ACEI使用)/例46451.910

2.2 观察期结束时两组患者各项指标的比较

观察期结束时两组患者血糖、血脂、血压、血钙、血磷、Hb、Kru、spKt/V值差异无统计学意义(P>0.05),但是对照组心脑血管疾病发生率较治疗组明显升高(P<0.05)。见表2。

表2治疗后两组患者特征表

指 标治疗组(n=50)对照组(n=50)P值收缩压/mmHg145.55±18.71147.03±21.220.731舒张压/mmHg77.12±13.9377.31±12.301.506HBA1c/%5.54±0.715.67±0.551.782FBG/mmol·L-15.37±1.385.44±1.231.410TG/mmol·L-14.72±0.334.98±0.351.901TC/mmol·L-12.27±0.242.10±0.170.781血钙2.34±0.152.41±0.181.636血磷1.70±0.161.66±0.171.742Hb/g·L-1103.57±12.33102.69±11.361.410PT/s11.95±1.0711.87±1.151.337APTT/s35.33±5.6235.21±5.881.133Kru/ml·min-1·1.73 m-25.08±0.375.10±0.181.324spKt/V1.31±0.151.30±0.141.701心电图表现异常/例 ST-T段改变23360.014 异常Q波380.048 心律失常9111.034(脑CT/MRI表现异常)/例 脑梗塞12200.024 脑出血020.056(ARB/ACEI使用)/例46471.941

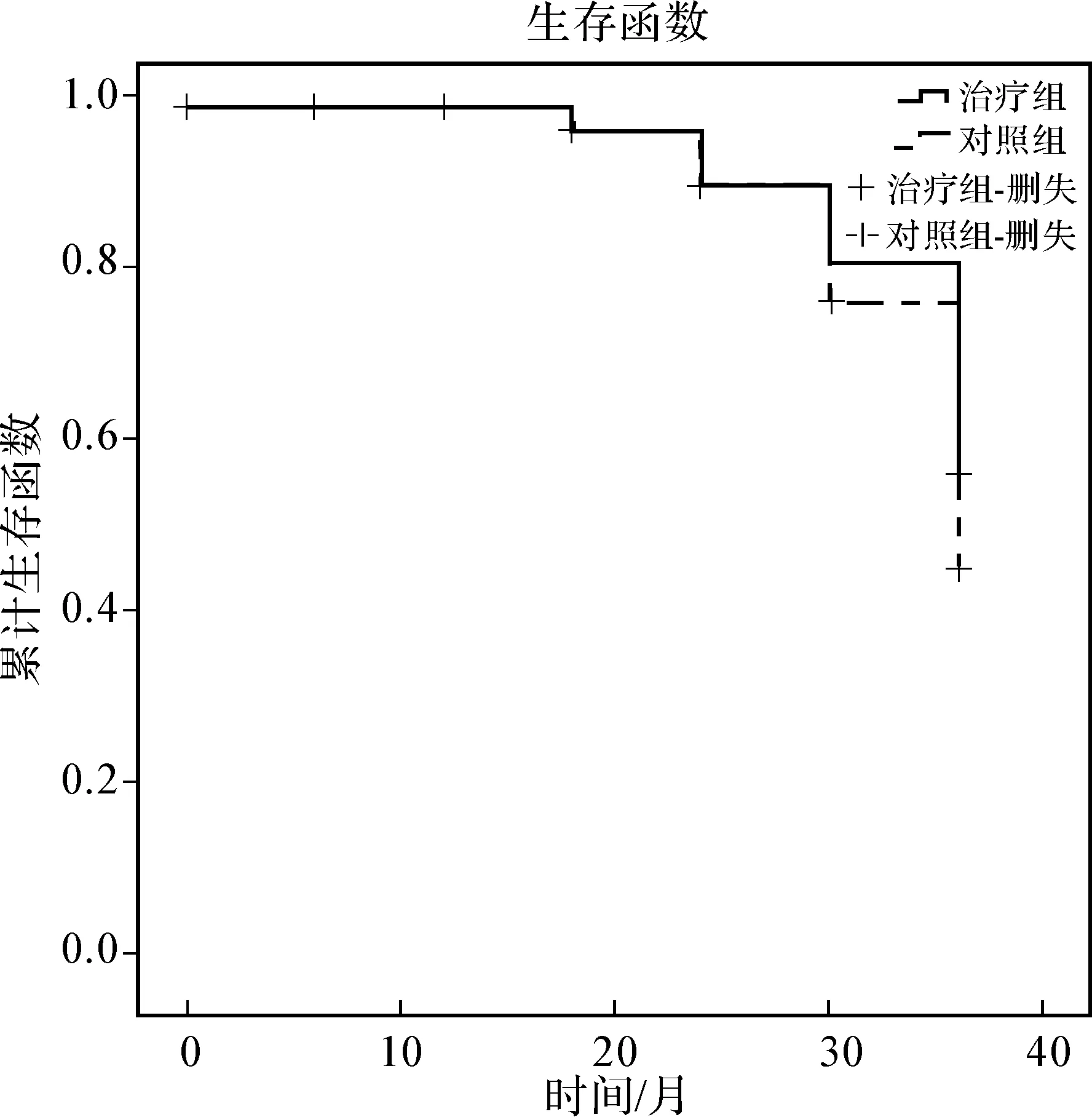

2.3 安全生存率数据比较

3年随访结束时,治疗组和对照组患者3年安全生存率分别为67.11%和46.97%,3年心脑血管安全生存率治疗组患者高于对照组,两组间差异有统计学意义(χ2=7.07,P<0.05,图1)。

2.4 不良事件比较

3年随访结束时,治疗组与对照组相比出血事件无显著差异(χ2=6.90,P>0.05,图2)。

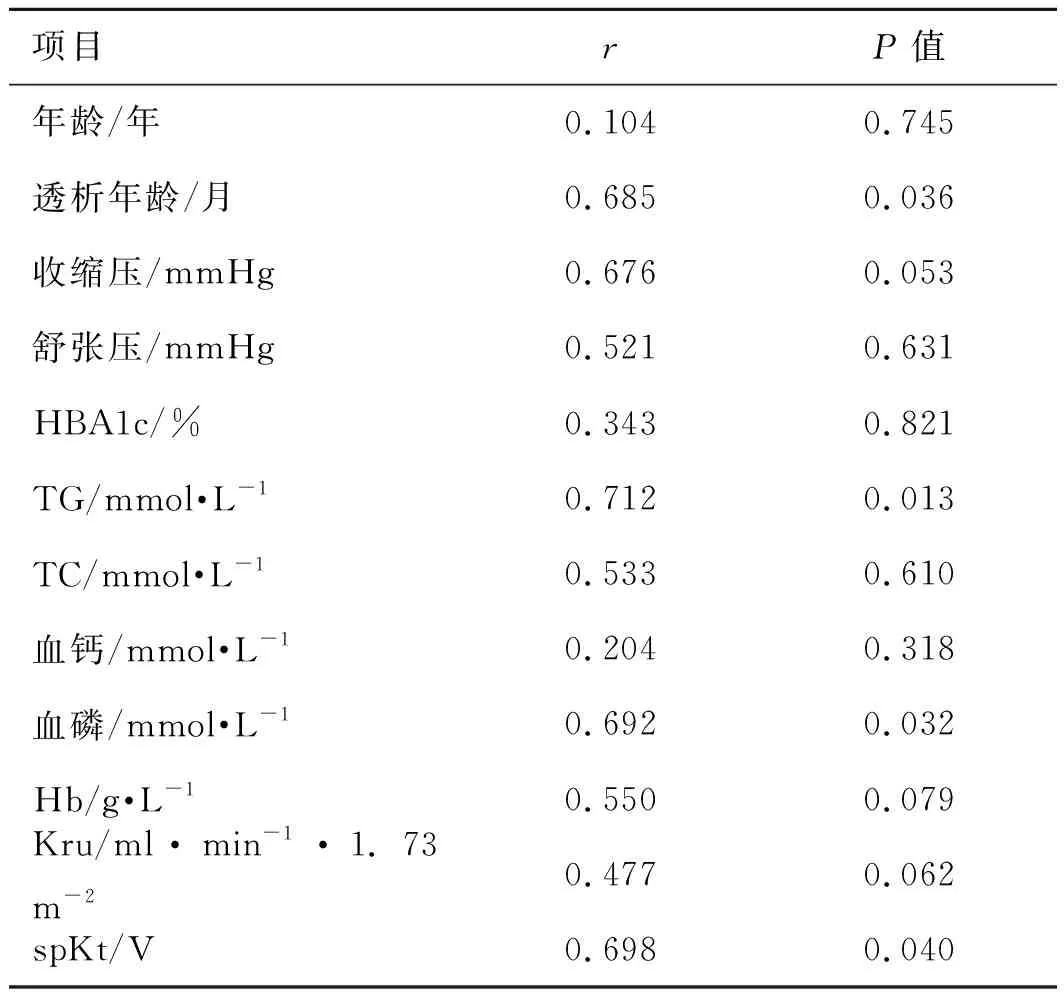

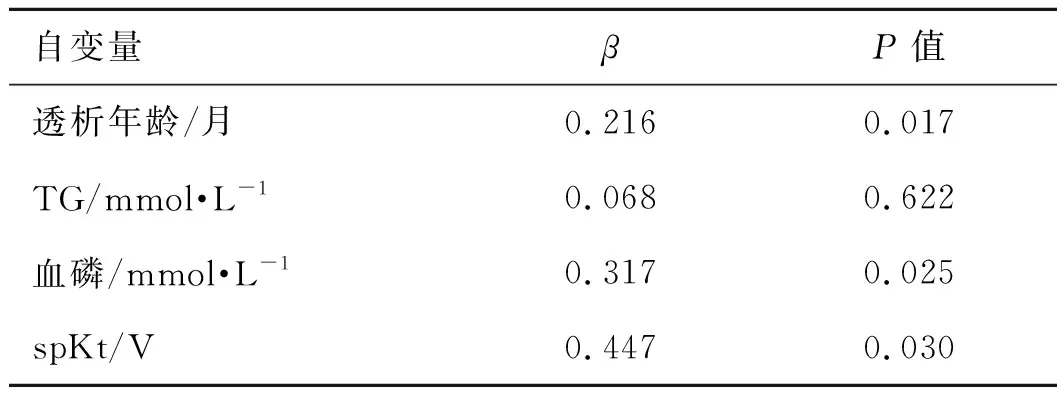

2.5 Cox模型多因素分析

对发生心脑血管事件患者的年龄、透析时间、Hb、血糖、TG、TC、血钙、血磷、血压、Kru、spKt/V值共11项指标代入Cox模型,使用Pearson法进行分析,结果进入方程的变量有透析时间、甘油三酯、血磷、spKt/V4个指标,具体结果见表3。

图1安全生存曲线

图2不良事件曲线

对有相关性的指标进一步采用多元逐步回归分析,结果显示透析时间、血磷、spKt/V是影响CKD患者发生心脑血管事件的独立危险因素,具体结果见表4。

3 讨 论

根据美国肾脏数据库(USRDS)2005年发布的年度报告显示,美国终末期肾脏病(ESRD)的发病率和患病率逐年增长,已经分别由1980年的83.9/百万人口、280.0/百万人口增长至2003年的337.6/百万人口和1 496.0/百万人口。在中国,CKD的患病率也迅速增长,最新调查显示我国成年人群中CKD的患病率达到了10.8%,据此估计我国现有成年CKD患者1.2亿。

表3CKD患者心脑血管事件与各项指标的关系

项目rP值年龄/年0.1040.745透析年龄/月0.6850.036收缩压/mmHg0.6760.053舒张压/mmHg0.5210.631HBA1c/%0.3430.821TG/mmol·L-10.7120.013TC/mmol·L-10.5330.610血钙/mmol·L-10.2040.318血磷/mmol·L-10.6920.032Hb/g·L-10.5500.079Kru/ml·min-1·1.73 m-20.4770.062spKt/V0.6980.040

表4CKD患者心脑血管事件多元线性回归模型

自变量βP值透析年龄/月0.2160.017TG/mmol·L-10.0680.622血磷/mmol·L-10.3170.025spKt/V0.4470.030

在此基础上,CKD合并CVD的情况尤为突出。侯凡凡等[4]对中国5省市1 239例CKD患者进行的流行病学调查结果显示,中国CKD患者冠状动脉疾病的患病率为16.5%,左心室肥厚为58.5%,充血性心力衰竭为27.7%,脑卒中为5.6%,大血管动脉粥样硬化性病变为31.5%,并且其患病率随肾功能的恶化而增高;在透析患者中20%合并冠心病,31.5%合并周围血管病变。中国上海地区11家医院对1 093例CRF患者的调查[5]显示,86%的CRF存在各种类型CVD,以缺血性心脏病、心衰等最为常见,CVD相关死亡率占44.2%。CKD患者高血压发生率达70%~80%,透析患者则几乎均有高血压。CVD是导致透析患者死亡及其他致死性并发症的主要因素。在ESRD MHD患者中CVD导致的死亡率高达50%以上[6],是患者死亡的首要原因,且心血管并发症发生甚至更早于肾功能减退,CKD已成为心血管事件的独立危险因素,同时CVD又是CKD患者住院和死亡的主要原因。因此早期发现CVD患者,并进行有效的干预和治疗,对于CKD患者心、脑、肾的远期预后显得至关重要。

同时,报道显示CKD患者脑卒中发病率也较高[7],MHD患者死于脑血管意外的占总透析患者死亡例数的第二位,约为14%,其脑血管意外年发生率约1.66%。透析患者因脑卒中而需住院比率高于普通人群5~10倍[8]。中国国内报道MHD患者脑卒中患病率高达16.3%,显著高于普通人脑卒中的患病率8.0%~8.6%[9- 11]。既往认为在透析患者的脑血管意外中脑出血的发病率最高,死亡率最高。但近年来的研究表明,随着糖尿病、高龄及长期透析患者的显著增加,无症状性脑缺血病变的发病率有明显增加。脑血管意外事件中脑卒中多引起急性的神经学症状,而无症状性脑缺血病变多引起精神及心理学症状。

阿司匹林抗血小板聚集的作用主要是通过抑制体内前列腺素(PG)的合成来实现。血栓素A2(TXA2)是血小板释放ADP及聚集的诱导剂,小剂量的阿司匹林能抑制前列腺素合成酶,能够减少血小板中TXA2的生成,而呈现抗血小板聚集的抗血栓形成的效能。但在大剂量时阿司匹林能抑制血管壁中PGI2的合成,PGI2是TXA2的生理性拮抗剂,PGI2合成减少,TXA2的功能相应增强,诱发血小板的聚集。试验证明,血小板中前列腺素合成酶对阿司匹林的敏感性远较血管中的前列腺素合成酶高,因此用小剂量的阿司匹林(成人50 mg·d-1)就可预防血栓的形成,而大剂量却无此功能。我们把阿司匹林随着药物剂量由小变大而产生防止血栓形成和促进血栓形成的完全相反作用称为阿司林的双向作用。由于阿司匹林的双向作用,在临床上选择合适剂量的阿司匹林是预防缺血性心脑血管疾病的关键。多数研究认为,小剂量(50~350 mg·次-1,1次·d-1)对多数缺血性心脑血管疾病均有效[12- 13],且无严重不良反应。

最近三十多年来,国内外的多项研究已经证实阿司匹林在防治诸如心肌梗死、脑卒中等心脑血管疾病有确切的疗效。阿司匹林通过其抗血小板聚集作用减少心脑血管事件的发生,已经使许多患者从中获益。

阿司匹林是第一个应用于临床的抗血小板聚集药,被广泛用于心血管栓塞性疾病的防治。既往诸多临床研究均表明,阿司匹林用于心血管疾病高危患者,可使心脑血管事件降低,但诸多研究均尚未涉及MHD患者,而MHD患者心脑血管并发症发生率是CKD 人群中最高的。本研究发现MHD患者使用阿司匹林可安全有效防止心脑血管事件发生,因此小剂量阿司匹林在MHD患者中的应用存在较大的临床价值,对降低该类患者的心脑血管事件的发生有着积极的意义。

[1] GO A S,CHERTOW G M,FAN D,et al. Chronic kidney disease and the risks of death,cardiovascular events,and hospitalization[J].N Engl J Med,2004,351:1296- 1305.

[2] RISCH L,SAGMEEISTER M,HUBER A.Chronic renal disease and cardiovascular risk[J].N Engl J Med,2005,352:199- 200.

[3] ANAVEKAR N S ,McMURRAY J J ,VELAZQUEZ E J ,et al.Relation between renal dysfunction and cardiovascular outcomes after myocardial infarction[J].N Engl J Med,2004,351:1285- 1295.

[4] 侯凡凡,马志刚,梅长林,等.中国五省市自治区慢性肾脏病患者心血管疾病的患病率调查[J].中华医学杂志,2005,85(7):458- 463.

[5] 上海市肾脏病心血管并发症调查协作组.上海地区慢性肾功能衰竭患者心血管并发症的调查[J].中华肾脏病杂志,2001,17(2):91- 94.

[6] 王凯,赵显国,李素珍,等.河南省维持性血液透析患者心血管并发症调查分析[J].中国血液净化,2008,12(7):361- 363.

[7] BAIGENT C,LANDRY M.Stduy of heart and renal protection[J].Kidney Int Suppl,2006,84:s207- s210.

[8] 龟田正邦,反口滕,西中和人.透析患者脑血管障碍动向[J].临床透析,1997,13:159- 163.

[9] 赵燕茹,倪兆慧.慢性肾脏病患者脑卒中的发生及其相关因素[J].中华肾脏病杂志,2009,25(5):345- 348.

[10] 中华医学会.中国脑血管病预防指南[M].北京:人民卫生出版社,2007:88- 90.

[11] 王志刚.血液净化学[M].2版.北京:北京科学技术出版社,2003:144.

[12] 中华医学会心血管病分会,中华心血管病杂志编辑委员会.阿司匹林在动脉硬化性心血管疾病中的临床应用:中国专家共识(2005)[J].中华心血管病杂志,2006,34(3):281.

[13] 白音.阿司匹林临床研究进展[J].赤峰医学院学报,2005,21(3):38.