吉林省“公农1号”紫花苜蓿高效根瘤菌株的筛选

2014-09-11石茂玲徐安凯王志峰周冀琼

石茂玲,邓 波,刘 蒙,徐安凯,王志峰,周 可,周冀琼

(1.中国农业大学 动物科技学院草地研究所,北京 100193;2.吉林省农业科学院 畜牧分院草地研究所,吉林 长春 136100)

紫花苜蓿(Medicagosativa)为多年生豆科牧草,是世界上种植广泛的优质牧草,在我国已有2000年的栽培历史[1],素有“牧草之王”的美称。

根瘤菌是一类广泛分布于土壤中的革兰氏阴性细菌[2]。根瘤菌能侵染豆科植物根部或茎部形成根瘤或茎瘤,并在根瘤或茎瘤中分化成类菌体,将空气中的氮素固定为植物可吸收利用的氮[3,4]。根瘤菌与豆科植物形成的共生固氮体系具有非常显著的特点,要使苜蓿获得最佳固氮效果,需要根瘤菌与寄主植物间的交互作用匹配很好[5],而且根瘤菌-豆科植物共生关系和地理环境存在密切关系[6-8]。

吉林省是我国紫花苜蓿的重要生产基地,试验以栽培面积较大的“公农1号”紫花苜蓿为研究对象,对4个生态类型地区的紫花苜蓿根瘤菌资源进行调查,分离纯化不同生态类型地区的具有优良性能的“公农1号”苜蓿根瘤菌株,以期为该地区菌剂研究提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 根瘤菌资源调查

试验选取吉林省4个不同生态类型地区,即西部沙地草原区(白城市)、中部草甸草原区(大安市)、中部平原农田区(公主岭市)、东部山地农田区(延吉市)为调查样区。于2011年5月采样,详细记录样地周围环境,土壤类型,植物生长状态(营养生长、花期等)以及根瘤形态。每个样区选3个采样点,每个采样点3次重复。采集按照边长为30 cm的正方形挖掘植株,记录根瘤数、有效根瘤数(粉红色或浅红色根瘤)、根瘤着生部位,量取根瘤大小,称量单个根瘤重及总根瘤重。

1.2 根瘤菌株的分离、纯化

将根瘤用无菌水冲洗干净,0.1%的HgCl2溶液浸泡5 min,95%乙醇处理30~60 s,无菌水冲净,接种于YMA 斜面,挑取单菌落,革兰氏染色镜检,直至得到纯菌落。

1.3 水培回接试验

回接试验是确定根瘤分离物是否为根瘤菌的方法,在根部结瘤的可以初步确定为根瘤菌[9,10]。将“公农1号”苜蓿种子消毒催芽后,浸泡于相应的根瘤菌株悬液30 min,移入低氮培养基试管,剩余菌液加入微氮培养基试管,加盖棉塞,置于培养箱培养8~10 d,去掉棉塞,自然培养。每个试管3粒种子,每菌株4个试管作为重复。同时以不接种根瘤菌株的苜蓿苗为对照,适时加入无菌水。植物生长45 d进行收获,观察植株生长并记录。

1.4 盆栽试验

1.4.1 土壤处理 试验在吉林省农业科学院畜牧分院温室进行,土壤类型为暗棕色沙壤土,中性至微酸性。将土壤压碎去杂,充分混匀,称取5 kg,121 ℃高温灭菌后于25 cm花盆种植。

1.4.2 盆栽试验设计 将“公农1号”苜蓿种子消毒催芽后,用菌液浸泡15 min均匀播种于花盆,播种深度为1.5~2.0 cm,每个花盆栽植10株,并将剩余菌液浇于种苗周围,同时以不接菌者为空白对照。采用完全随机试验设计,每个处理设4个重复。最后转入光强7 000 lx、温度为( 22±3) ℃、日照时数12 h的温室中培养,并根据花盆中失水状况定期浇水。

1.4.3 接种效果的观测 植物生长到61 d开始观测,收获时将根冲洗干净,分别测定每株植物的茎长、根长、根瘤数和植物干重等。

(1)茎长和根长 将植株完全挖出土壤,用水冲洗根系,在新鲜状态下用直尺分别测定主茎和主根的长度。

(2)单株根瘤数 挖掘植株,轻抖根系的土壤,保证根瘤的完整,用水仔细冲洗后计算单株根瘤数。

(3)单株干重 将植株在烘箱中120 ℃杀青40 min,70 ℃烘干48 h,称重。

1.4.4 数据处理 用EXCEL 2007软件、SPSS 17.0统计软件进行数据分析和处理。

2 结果与分析

2.1 根瘤菌资源调查

吉林省“公农1号”紫花苜蓿根瘤菌的调查共采集了公主岭农田、白城沙地和草地、大安草甸草地、延吉山地农田的74株苜蓿,4种生态类型区的土壤中苜蓿根瘤多分布于根部10 cm以下的须根上;种植年限较长的苜蓿,根瘤多分布于表层须根;根瘤颜色以红色、粉红色或褐红色居多,形状大多为椭圆形、指状、掌状,部分不规则。

不同生态类型地区、不同土壤类型及不同建植年限“公农1号”苜蓿的根瘤数和根瘤重均存在差异(表1)。2010年种植于白城地区盐碱土的根瘤重显著大于沙壤土(P<0.05),但盐碱地苜蓿根瘤数与沙壤土根瘤数间差异不显著;沙壤土中根瘤重相差不显著的情况下,2003年种植的苜蓿的根瘤数明显比2008、2010年的根瘤数多。大安地区草原草甸土中,2003和2010年苜蓿的根瘤数相差不多,但2003年苜蓿的根瘤重显著大于2010年苜蓿的根瘤重(P<0.05)。于1997年种植于延吉地区的苜蓿,山地暗棕壤的根瘤数和根瘤重显著多于农田灰棕壤,农田灰棕壤显著多于山沟暗棕壤(P<0.05)。公主岭沙壤土1989年种植的苜蓿的根瘤重显著大于其他年份苜蓿的根瘤重,但根瘤数最少;2006年苜蓿的根瘤数显著高于其他年份苜蓿的根瘤数(P<0.05),同时其根瘤重较大。

表1 不同生态类型地区根瘤分布,根瘤数和根瘤重

注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05),下同

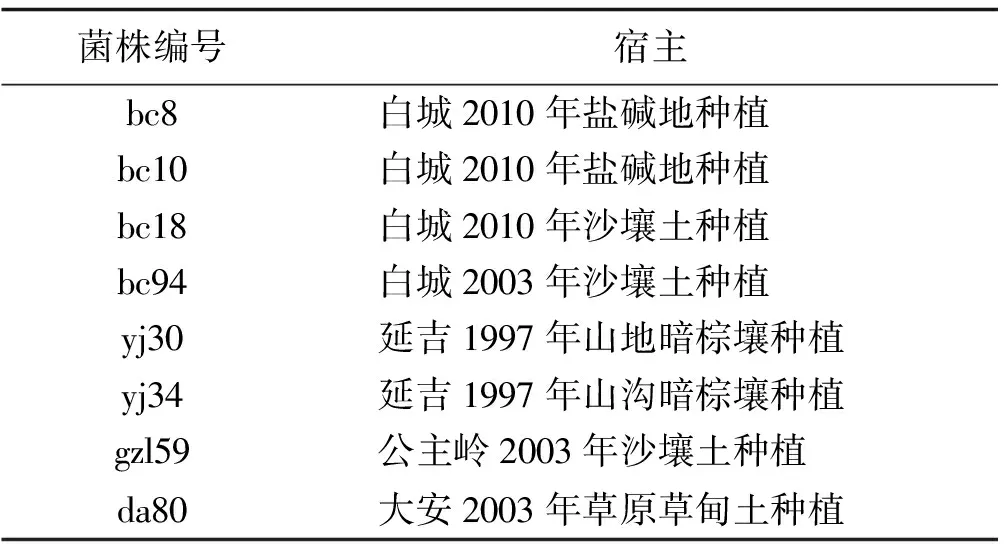

2.2 根瘤菌分离、纯化与回接

从采集的根瘤中,通过分离获得纯培养物81株,均为快生菌。分离纯化的菌株在回接试验中,有8个菌株能使“公农1号”苜蓿结瘤。综合结瘤数、生物量、根瘤重等指标,通过对菌株的显微形态、生理生化的研究,初步确定这8菌株为根瘤菌株,并用于盆栽筛选试验(表2)。

表2 筛选出的根瘤菌株编号及来源

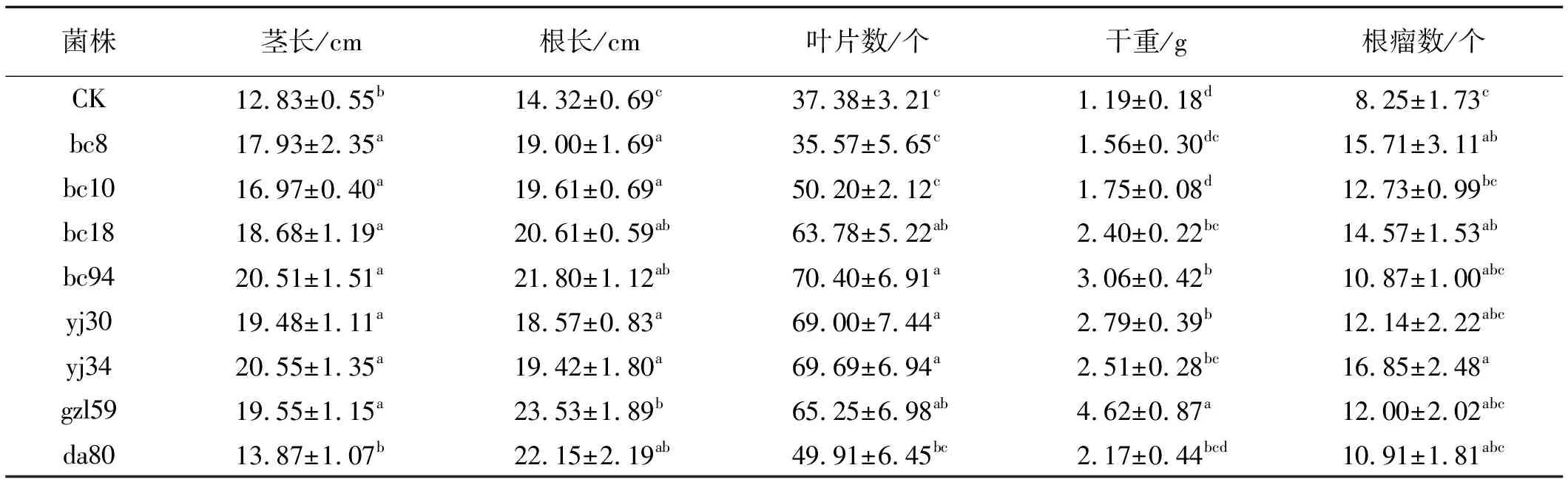

2.3 接种根瘤菌株对苜蓿生长和结瘤的影响

经过75 d温室盆栽试验,所得根瘤大多数是椭圆形、指状,极少数为掌状(表3)。

2.3.1 根瘤菌株对紫花苜蓿生长的影响 通过分析了接种根瘤菌株的“公农1号”苜蓿的茎长、根长、叶片数、干重和根瘤数数据,可以看出,根瘤菌株对苜蓿的茎长、根长、叶片数、干重和根瘤数均有明显影响,在8个供试菌株中,对茎长影响较显著的菌株依次是yj34、bc94、gzl59、yj30、bc18和bc8,分别使茎长增加60.17%、59.86%、52.38%、51.83%、45.60%和39.75%,bc10和da80与其他菌株间差异显著(P<0.05)。8菌株均对植株根长有显著影响,使根长增加29.68%~64.32%,其中,接种gzl59的效果最好,比对照增加64.32%;供试菌对植株叶片数的影响也很显著,菌株bc94、yj34、yj30、gzl59和bc18的叶片数显著高于其他菌株(P<0.05);供试苜蓿接种根瘤菌株gzl59、bc94、bc18、yj30和yj34能显著增加其单株干重(P<0.05),其中接种gzl59效果最好,比对照增长约3倍。

2.3.2 根瘤菌株对紫花苜蓿结瘤的影响 单株根瘤数不仅包括已具有固氮能力的根瘤和暂时还不具有固氮能力的根瘤,同时还包括没有固氮能力的无效瘤。“公农1号”接种的所有根瘤菌株与对照差异显著(P<0.05),根瘤数比对照增加32%~104%。菌株bc8、bc10、bc18、yj30、yj34及菌株gzl59的结瘤效果较好,其中菌株yj34根瘤数最多(P<0.05)。

表3 接种不同根瘤菌株后苜蓿茎长、根长、叶片数、干重和根瘤数

3 讨论与结论

(1)植物本身的遗传特性以及外界生境的不同会使根瘤的生成及其在宿主植物上的着生部位、颜色、形状等基本形态特征存在一定差异[11,12]。生长在不同生境的紫花苜蓿,根瘤分布情况不同,这与赵龙飞[13],徐琳等[14]的研究结果类似。

研究报道,土著菌数量的多少与土壤肥力、水分、当地气候条件等有关。杨旭升等[15]研究表明,种植苜蓿对土壤中苜蓿根瘤菌数量的明显增加具有时间的累加效应。种植3年乃至多年的草甸土或盐碱土苜蓿根瘤菌的含量明显多于仅种植1年的草地土壤。且不同的土壤中土著菌的生存和定殖能力不同。土著菌的数量多少还与土壤的质地有关,与质地较差的土壤相比,质地较好的土壤可以为根瘤菌提供更多的保护,因此,根瘤菌的数量也较多[16,17]。此外,复杂的生态环境可能比单一的生态环境更利于根瘤菌的生存和结瘤。

结果表明,吉林省域内同一地区同一土壤类型的苜蓿种植时间越长,其根瘤重量越大;同年种植的苜蓿,盐碱土的根瘤重大于沙壤土,山地暗棕壤的根瘤数多于农田灰棕壤。说明不同生态类型地区、不同土壤类型及不同建植年限的根瘤数量、重量存在差异。根瘤形成和发育与生态类型、土壤环境和建植年限存在着密切相关。此次试验与其他研究者的研究结果一致,可为吉林省根瘤菌资源研究及其开发利用提供相关科学资料。

(2)诸多研究发现,生态条件、土壤类型及起源等都会影响豆科植物与根瘤菌共生作用及其有效性[18,19]。师尚礼等[20]在2001年做的苜蓿根瘤菌有效性及影响因子的研究也表明,土壤结构、类型等会对土壤中根瘤菌的数目及其有效性产生影响。宁国赞等[21]、戴小密等[22]研究发现,根瘤菌接种在各地区增产幅度差异较大。黄芳等[23]也发现,同一豆科植物与根瘤菌组合在不同土壤中的产量差异显著。王晶等[24]在黑土和草甸土上接种根瘤菌株,发现由于中性或微碱性环境适于根瘤菌生长,根瘤菌在黑土上的接种效果极显著高于草甸土。

采用“公农1号”苜蓿回接结瘤试验,从分离纯化的81株根瘤分离物中获得匹配性较好的8个菌株。再经筛选,获得促进植株生长、结瘤能力均较强的根瘤菌株bc94,gzl59和yj34,确定为“公农1号”苜蓿吉林省区域内的高效根瘤菌株。3个高效菌株接种苜蓿的生长效应优于其他菌株,说明来源于沙壤土、暗棕壤和山沟生态类型地区“公农1号”苜蓿的根瘤菌株表现优于来源于其他土壤类型或生态类型地区根瘤菌株,对苜蓿植株具有促进作用。同时说明了根瘤菌对生态环境的适应性。

(3)土壤盆栽试验,对照处理(无接种)的苜蓿也出 现了结瘤现象,说明“公农1号”苜蓿种子中有内生的根瘤菌存在。虽然其存在有助于苜蓿结瘤固氮和植株生长,但从试验各处理的结果和对照的显著性分析来看,在结瘤竞争能力方面,种子内的根瘤菌远不如所接种的根瘤菌。这与陈力玉等[25]的研究结果一致。

参考文献:

[1] 周敏.中国苜蓿栽培史初探[J].草原与草坪,2004(1):44-46.

[2] 史晓霞,师尚礼,杨晶,等.豆科植物根瘤菌分类研究进展[J].草原与草坪,2006(1):12-17.

[3] 陈文新,汪恩涛.中国根瘤菌[M].北京:科学出版社,2011:3-4.

[4] 张虎天,郭丽琢,柴强,等.接种根瘤菌对豌豆/玉米体系根际细菌数量及氮营养的影响[J].甘肃农业大学学报,2011,45(2):30-33.

[5] 马其东,刘自学,洪绂曾,等.不同根系发育能力的苜蓿品种接种根瘤菌的效果[J].草业学报,1999,8(4):36-45.

[6] 陈文新,汪恩涛.根瘤菌-豆科植物共生多样性与地理环境的关系[J].中国农业科学,2004,37(1):81-86.

[7] 刘晓云,郭振国,李乔仙,等.南苜蓿高效共生根瘤菌土壤的筛选[J].生态学报,2011,31(14):4034-4041.

[8] 曾昭海,隋新华,胡跃高,等.紫花苜蓿-根瘤菌高效共生体筛选及其田间作用效果研究[C]∥第二届中国苜蓿大会论文集,北京:中国草学会,2003:68-70.

[9] 肖文丽.大豆根瘤菌竞争结瘤机理及其主要影响因子的初步研究[D].北京:中国农业科学院,2010.

[10] 蒋攀.四川大豆根瘤菌高效菌株的初步筛选[D].四川:四川农业大学,2013.

[11] 陈卫民,张执欣,张宏昌,等.甘肃中西部豆科植物根瘤菌多样性调查研究[J].干旱地区农业研究,2006,24(1):183-186.

[12] 杨文权,郭军康,冯春生,等.宁夏豆科植物根瘤菌资源调查及其生态分布[J].干旱地区农业研究,2007,25(5):176-181.

[13] 赵龙飞.河南商丘地区豆科植物根瘤菌资源多样性调查[J].江苏农业科学,2013,41(5):329-331.

[14] 徐琳,刘贤德,张勇,等.祁连山部分地区豆科植物根瘤菌资源调查[J].干旱地区农业研究,2012,30(4):236-240.

[15] 杨旭升,马志军,郭春景.北方寒地草场土壤中苜蓿根瘤菌分布状况研究[J].黑龙江科学,2012,2(6):10-11.

[16] 曾昭海,陈丹明,胡跃高,等.不同生态区若干典型作物土壤中紫花苜蓿土著根瘤菌分布状况[J].草业科学,2003,20(10):26-28.

[17] 王海霞,王永华,兰剑,等.宁夏紫花苜蓿土著根瘤茵的分布状况研究[J].宁夏农林科技,2012,53(01):44-46.

[18] 江木兰,张学江,徐巧珍,等.大豆-根瘤菌的固氮作用[J].中国油料作物学报,2003,25(1):50-53.

[19] 何庆元,胡艳,玉永雄.生态环境对根瘤菌竞争结瘤影响的研究进展[J].大豆科学,2004,23(1):66-70.

[20] 师尚礼,曹致中,赵桂琴,等.苜蓿根瘤菌有效性及其影响因子分析[J].草地学报,2007,15(3):221-226.

[21] 宁国赞,刘惠琴.中国豆科牧草根瘤菌大面积应用13年回顾[J].中国草地,1995(4):56-59.

[22] 戴小密,刘彦杰,叶小梅,等.接种大豆根瘤菌遗传工程菌株LMG101对大豆的增产效应[J].中国农业科学,2003,36(1):66-70.

[23] 黄芳,许修宏.不同类型土壤中大豆与根瘤菌的匹配性研究[J].东北农业大学学报,2007,38(2):211-214.

[24] 王晶,许修宏.根瘤菌与大豆在不同类型土壤中的生态适应性研究[J].中国土壤与肥料,2009(5):72-76.

[25] 陈力玉,张淑卿,李剑峰,等.接种荧光标记根瘤菌对苜蓿幼苗生长的影响[J].草原与草坪,2013,33(6):1-8.