黑夜迷蒙

2014-09-10刘声远康庆玲林文颖

刘声远 康庆玲 林文颖

A 黑夜定义

夜晚是与白天对等的另一个时段。

什么是“黑夜”?一个平凡的答案是:黑夜是一颗行星绕着一颗明亮恒星旋转的结果。但是对于人类来说,黑夜的定义远远不止如此。黑夜是一段不同于白天的奇特的时间。

各种文化几乎都把世界诞生之前的时光想象成黑暗,或者说世界是从黑暗中浮现出来的。许多文化负面看待黑夜,不光认为它没有光线,经常没有温暖,还认为它混沌而又惊悚。然而,人类与黑夜之间还有另一种关系。长久以来,我们一直有研究梦(想想弗洛伊德)、睡眠模式和夜间特殊行为的传统。这三者都把夜间设想成释放外部社会压力和内部压抑的时段。

不管睡眠习俗有多么世俗,它们都标志着深深的情感依恋和归属感。我们一生中大约1/3的时间是在睡眠中度过的,因此,我们如何以及和谁一起度过这段时光,对于家庭生活,对于休息和身体恢复,以及对于一个人在社会中的位置来说,都是十分重要的。在做梦期间,我们尤其容易产生各种联想、思考和记忆,而不论这些心理活动是否愉悦。

同样重要的,是夜晚的特殊社会地位。夜间不但是睡觉时间,也是庆祝的机会,还是脱离白天的困扰、获得安慰的机遇。在这个方面,夜晚并非虚无,而是充满人类和非人类的,真实和想象的,有时候还是模糊的、邪恶的或者险恶的生机和活力。

自从人类历史开始以来,人类一直在试图主宰或者“点亮”暗夜,或者说消除黑暗。多个世纪以来,这些尝试都仅仅表现在掌握火的使用,或者得到周期性满月时间的恩赐。对于人类早期历史的大多数时间来说,夜间除了星光和月光之外别无其他照明。今天的夜间虽然灯火辉煌,却依然合并着威胁、惊奇和刺激。

对白天的限制和控制的脱离,造就了人们独特的夜间活动。许多个人或群体喜欢黑夜,不想亮灯,而是需要黑暗来营生,他们当中包括贼、恶魔、猎人、战士和医疗术士,或者仅仅是想庆祝的人们。进行这些活动的方式之一,是通过打扮、喝醉、唱歌、跳舞和伪装等手段至少暂时性地过另一种生活。而不管他们是什么人,夜间事件的行为特征都截然不同于白天,有时候还充满创造力。一个很好的例子是里约热内卢的狂欢节,它简直就是白天的反面。尽管是在夜间,人们却清醒得很,但做的不是有生产力的事情,而是占据车道,盛装表演,充满奇想。

概括地说,夜晚就是另一类活动场所,它属于戏剧、音乐、舞蹈。但夜晚也是危险的动物、“魔鬼”、“神灵”或寻欢者、作恶者等出没的时间。总而言之,夜晚是与白天对等的另一个时段。

B 进入暗夜

夜间把我们变成另一种动物。

当你还醒着的时候,转变就开始了。就在你入睡之前,体温比午夜时的峰值下降差不多0.5℃。作为回应,促进睡眠的激素——褪黑素的水平飙升。突然之间,在整个白天堆积的睡眠压力不再遭遇高体温的阻力,疲倦感阵阵袭来。

这不仅是身体在为你好好睡一觉做准备。从某些方面说,它是在让你准备好变成另一种全然不同的动物,因为夜间的人体有着完全不同的功能特征。如果黑夜永无止境,我们就很难识别现在的自己(理由嘛,请你往后面看哦)。

当你屈服于睡眠的欲望后,你的体温开始下降。低的体热会减缓化学反应,为修复疲倦的肌肉和从大脑中“冲”走毒素设置舞台。现在,你已经准备好进入另一种真实:一系列上下翻滚的90分钟睡眠周期。在其中每一个周期,你都会经过四个睡眠阶段,结束于快速眼动阶段,这个阶段很像是大脑清醒时的状态,并且主持着你的睡觉时间的大部分。接着,下一个睡眠周期又开始了。大多数人的这些翻滚列车(或称过山车)阶段持续6—9小时。

但这并不是我们过去的睡眠习惯。在无处不在的人造光出现以前,人类的睡眠模式和今天的不一样。晚至18世纪——很可能要追溯到古希腊时期——人们谈论的是第一和第二睡眠。这两个睡眠阶段从黄昏持续到黎明,但其间被一两个小时的苏醒思考时段隔开。在火光或明亮月光下,人们从事各种活动,例如学习、写诗。有证据暗示,这种睡眠传统在今天的非工业化社会和部落社会中依然持续。

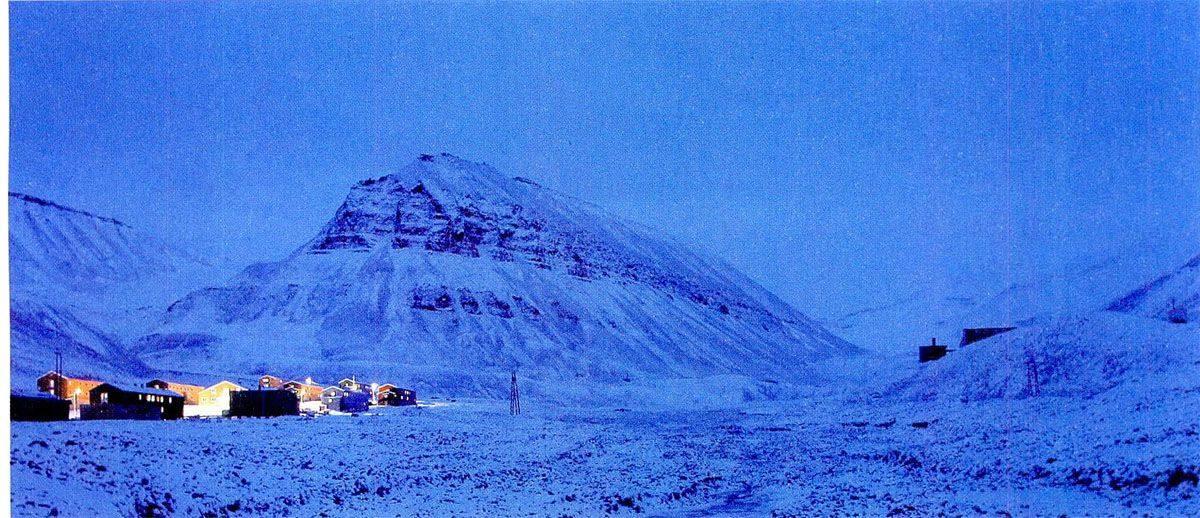

正如睡眠习惯可能会改变一样,日出总是会召唤我们作为白天活动的动物回到现实,那么,如果没有日出,黑夜连续数周,会发生什么呢?在南极科考站,黑夜可持续三个月,那里的情况能说明一些问题,但多个因素(包括各种工作安排,它们使得大部分自然节律依然和文明社会同步)的存在,使问题变得复杂化。

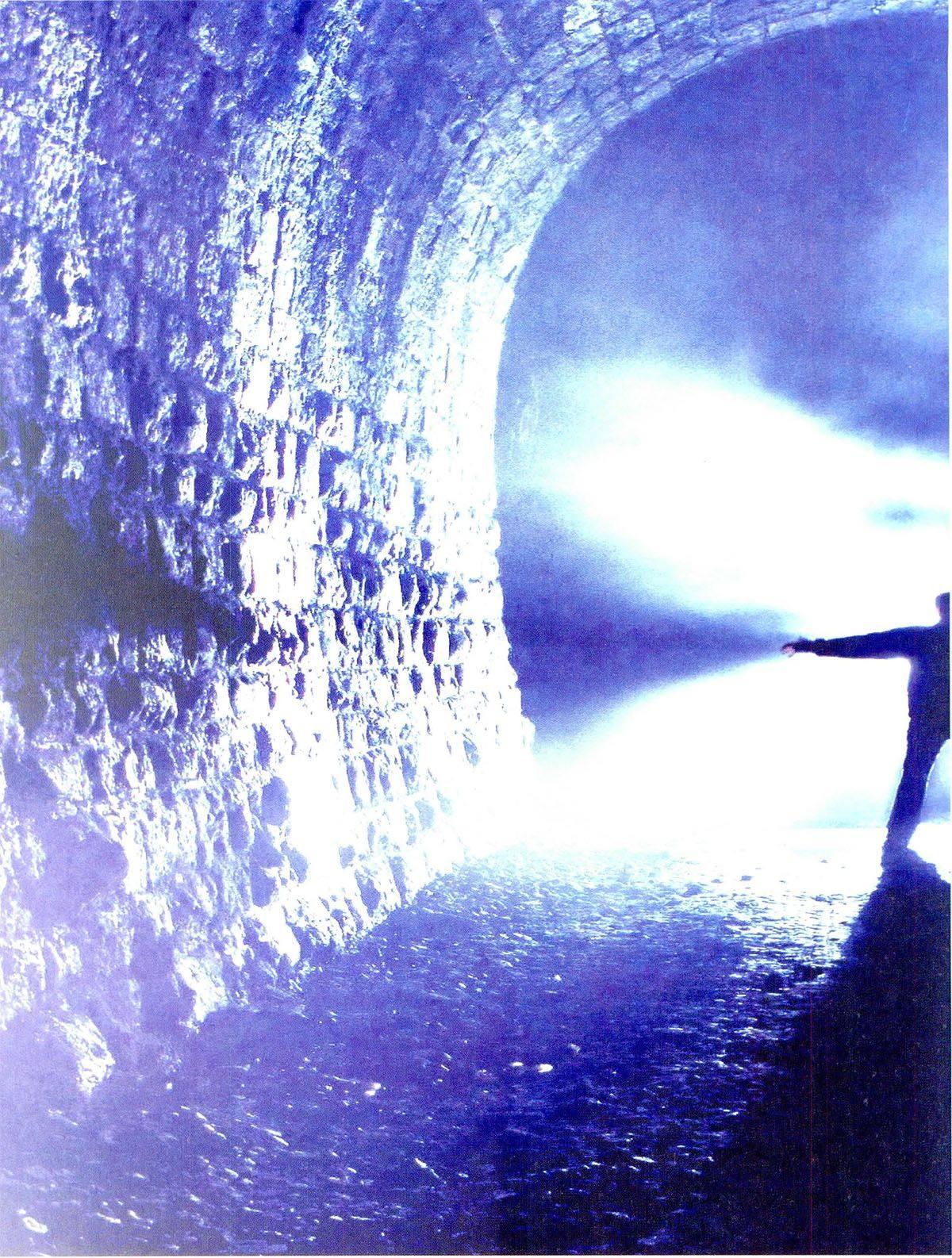

更令人满意的答案来自德国物理学家尤根·阿朔夫,他在20世纪60年代于慕尼黑一座弃用掩体中进行的实验,首次揭示了在无光条件下人体独立的睡—醒周期。一连好几周,阿朔夫的志愿者居住在掩体里,自行搜集尿液和监测体温。掩体内的光线完全由他们自己控制,但他们得不到来自外面的任何时间线索。工作人员送必需的物资来时,也不能透露时间信息。

从这片黑暗里,浮现出了人体独立生物钟的首个证据,阿朔夫由此成为时钟生物学的奠基人。虽然缺乏日出来提示外部时间,他的志愿者们依然倾向于每天睡大约8小时。然而,他们的清醒时间却稍稍超过16小时,从而揭示出一个比24小时慢20分钟的体内生物钟,他们的一天时间最终固定在了大约20.3小时。随着每一天的过去,掩体居民们睡得越来越晚,直到完全不与地面上的生活同步。

阿朔夫的志愿者们在这座临时“监狱”里待了28天。而另一个更极端的实验揭示了人体生物钟可能漂移到何种程度。20世纪60年代晚期是心理学自我实验的高峰期,当时,美国地质学家迈克尔·西弗里钻进山洞进行了为期两个月的单人研究。他抛开了手表及其他一切能表明外部时间的东西,期望在9月14日这一天结束实验。可在他自认为是8月20日的那一天,支援团队打来电话,祝贺他成功完成实验,这让他感到很不悦。西弗里已经在地下待了整整8周,可他的主观时间只过了外面时钟的一半——他转入了一天48小时(其中白天36小时、夜晚12小时)的周期。后来,他在得克萨斯州洞穴里连续待了6个月,再度证实了这一48小时生物钟的现象。

如果被迫生活在永久黑夜中,我们的24小时生物钟究竟会漂移到何种地步?2011年,对于生活在索马里沙漠洞穴里、已经在黑暗中演化了200万年的一种盲眼鱼的研究,为我们提示了这个问题的线索。由于没有眼睛,也没有任何外部时间线索,它的生物钟为47小时。

那么,24小时生物钟是否只是根深蒂固的48小时生物钟的一个子集呢?在这个每天都是24小时的世界上,这是一个很难调查的问题,但我们不妨根据已知的东西进行推测。我们每个人都有自己独特的生物钟(或者说时间节律),比如有人是“早鸟儿”,也有人是“夜猫子”。如果连续多日待在黑暗中,夜猫子的内部节律就会比早鸟儿越来越快地偏离当地时间,前者的生物钟可膨胀到25小时以完成化学运转。不过,除了那些倒班特别不同寻常的人之外,我们都被迫遵循相同的生物钟模式。

人类已经征服大海、天空甚至太空,但最大胆的举动或许依然是征服夜晚。我们已经用人造光殖民黑夜,但对黑夜的征服却可能是一把双刃剑——远非给予了我们发现自己的自然生物钟的机会,而是让我们越来越远离自然生物钟。

C 熬夜自杀

妈妈的话是对的——熬夜没有好处。

有时候,白天真的不够用。我们大多数人都有通宵熬夜一次或多次的经历,甚至有人熬通宵成了习惯——据说,大发明家托马斯·爱迪生在其发明的高潮期,可以一连几天不睡觉,而他的对手尼古拉·特斯拉在这方面与他不分伯仲。

但对于我们大多数人来说,熬夜实际上很不好受。我们身体的主时钟(大脑视交叉上核中的大约50000个神经元的组合)会回应光线等外部线索,协调器官和肌肉里的细胞钟。它会影响我们的自治系统的节奏,刺激我们的内分泌系统分泌与从睡眠到压力的一切事情都有关的激素。总之,想要忽略主生物钟是相当困难的。这能解释为什么倒班的工人很难得到充足的睡眠——在白天,生物钟会促使你醒着,让你哪怕很想睡也睡不着。想一想倒时差,你就能明白其中的道理。

一些睡眠研究者担忧,睡眠不足带来的远不止是疲乏,还包括杀手性的疾病。研究发现,长期熬夜者和睡眠长期不足的人更容易出现代谢综合症的症状,这是糖尿病和心脏病的前期。世界卫生组织在2007年曾公布,长期倒班可能会引发癌症。为什么会这样呢?答案可能在于两个同步系统失去同步,而这两个系统的同步性被认为控制着我们的睡眠模式。其中,自我平衡系统由我们睡觉多少来控制:只要我们是醒着的,神经传递素腺苷就会在大脑中堆积。过多的腺苷会让我们疲倦。另一方面,生理节奏系统被外部线索——授时因子主导。主要的授时因子是日光。由于一种激素——褪黑素的作用,天色变暗时我们会感觉到睡意。不能在“正确”的时间睡觉,就会打乱这两个系统的同步,而这会弱化人体免疫系统,增加心血管疾病和2型糖尿病的风险。

虽然不是不可能,但我们还是很难区分什么是睡眠不足带来的影响,什么是工作时间(例如夜班)或其他因素(例如饮食习惯不好)带来的影响(例如有证据显示,人们在缺乏睡眠时容易选择含有更高热量的食物)。换句话说,我们能有办法适应熬夜。例如,有些长期倒班者会使用药物来增加夜间警醒度,干扰睡眠模式。还有人服用褪黑素,帮助自己在白天睡会儿觉。但大多数人不想通夜不睡,因为这不仅对身体不好,也会影响家庭生活。更现实的办法或许应该是调整倒班方案,例如每周只能连续倒班两晚,同时让长期倒班雇员有几周的恢复期,即在此期间只在白天或午后工作。

如果你还是一心一意想做“夜猫子”,就不要光看发明家爱迪生熬夜,还要看德国化学家奥古斯特·凯库勒,后者可以说是在梦中有了大发现:他在梦中看见一条蛇正在吃自己的尾巴,由此发现了苯分子的结构。有研究表明,哪怕只熬一个通宵也会让人容易做出鲁莽决策。所以有科学家说,妈妈告诉你不要熬通宵来思考问题是对的。

D 梦游杀人

我们曾以为意识状态是分离的,接着却发现了深度睡眠。

“相机对准了一名睡眠不安的男子。他已经抖掉毯子,起身跪在了床上。但因为仍然睡着,他的嘴是松弛的,他开始拼命和重复地做击打动作。突然,他甩开双臂置于头上,看来是抓住了一把无形的‘剑’。接着,他把‘剑’一次又一次猛‘插’在床上。他的拳头在他身旁的床垫上留下深深凹痕,而那里似乎躺着另一名睡觉者。”

就像许多睡眠诊所的记录一样,上述实录让神经学家感到毛骨悚然。这名男子的大脑处于睡着的状态,他的身体却猛烈运动。人们来到睡眠诊所求助,其中一些人在睡觉时吃了自己在白天根本不会碰的东西,例如冰、狗粮或者清洗剂。他们还梦见自己试图拯救一个孩子或者伴侣,醒来却发现自己伤害了对方。这些都是深度睡眠患者。这类睡眠障碍模糊了睡和醒之间被划定的明确分界线。然而,科学家发现这个所谓的界线漏洞百出。

人们基本上处在三种状态:清醒、深睡和梦睡。清醒时,我们有意识地运动和回应外部世界。深睡时,我们没有意识地移动、抽搐和转身,基本上不知道外部世界。做梦时,我们无法动弹,唯一的世界就是我们大脑中的那个世界。长期以来,睡眠研究者假定我们在一个时刻只处在这些状态当中的一个。

因为我们的大脑和身体在不同的方式下运作,所以上述假设得到强化。神经学家说,上述状态代表着基本上不同的动物。在快速眼动睡眠中,大脑是活跃的,并且密集地做梦,身体却是“关闭”的,不再能控制自己的温度。骨骼肌则“冻结”,让你不能执行梦中的动作。在非快速眼动睡眠阶段,睡眠状态却几乎等同于清醒时,大脑不再那么活跃,你只会做轻松、平凡的梦,你的肌肉松弛,但你能移动。

神经学家已经多少了解了我们在其中每个状态下的情况,但不太清楚的是这些状态如何从一个变到另一个。假设一个好的工程师会用一个三路总开关来挖制这些状态:如果快速眼动睡眠正在进行中,那么非快速眼动睡眠和清醒状态就会关闭。但如果真有这样一个三路开关存在,深度睡眠就太令人费解了。事实上,深度睡眠令科学家疑惑这些状态的分离度究竟有多高。在深度睡眠患者中,睡眠看来都与觉醒状态搅在了一块儿。

这在非快速眼动深度睡眠患者中最明显,而这种患者在深度睡眠患者中最常见。负责运动、说话和导向的大脑部位滑入觉醒状态,但大脑的其余部分(包括使得我们意识到运动和监控运动的部分)却依然掉线,其结果就是一个虽然无意识,但是能走路、吃东西、叫喊和做其他活动的人,他们被统称为梦游者。他们第二天对之前发生的事毫无记忆,但确凿的证据出卖了他们:一名妇女半夜觉醒,感觉到无法解释的难受,结果看见了一根抽了一半、抹了黄油的香烟。

快速眼动深度睡眠疾病更难被解释。其中一种叫作“睡眠麻痹”,这种疾病如此可怕,以至于它被指责为是那些自以为被魔鬼附身或被外星人绑架者的症状源头。尽管患者的肌肉依然不能运动,其负责做梦的大脑部位看来却处在觉醒状态,这导致患者有意识,但又未能全面觉醒。由于快速眼动深度睡眠中出现的梦境生动、怪异、主题离散但又充满激情,其结果就是让患者感觉到房间里存在恶毒的阴影,常常是一种邪恶,它不仅令人恐惧,而且根本无法逃脱。

另一种快速眼动深度睡眠疾病叫作“快速眼动睡眠行为病”,这种疾病的患者会做一些生动却令人不安的梦,但不会“关闭”麻痹(麻痹会阻止患者在其他梦中不会真正动手)。也就是说,患者的身体会根据梦境指引做出行为。如果梦境是暴力的,真实的人就会被严重伤害,甚至被杀。

科学家已开始追踪快速眼动深度睡眠疾病背后的一些生理机制,并且调查患者为什么会在能走路的情况下保持麻痹。在正常的快速眼动睡眠中,两个化学信使——GABA和甘氨酸在大脑中释放,阻止我们运动。它们被相信在快速眼动睡眠结束时会耗散,但在睡眠麻痹过程中看来却继续存在,甚至在大脑其余部分正在觉醒的条件下也是如此,因此患者的肌肉不能活动。

快速眼动深度睡眠行为病的原因则不同,可能暗示患者大脑中发生着更严重的事情。与其他的深度睡眠不一样,这种病可能是由复杂的神经通路中某个部位的损伤造成的,这导致身体在快速眼动深度睡眠期间麻痹。通常情况是,快速眼动深度睡眠行为病患者后期会出现退行性病变,例如老年痴呆。

除了快速眼动深度睡眠行为病之外,科学家近年来越来越倾向于认同这一点:不同的意识状态之间的宽泛而模糊的界限,能够解释几乎所有的深度睡眠。也就是说,睡与醒并非绝对互斥,而应该是一种渐变。

跨界侵扰还可能解释其他意识中断的情况。例如,长期睡眠不足者即便在觉醒时也会出现幻觉,这是因为睡眠压力如此之大,就算是醒着患者也会进入快速眼动睡眠。事实上,由于人们每个夜间都会转换意识状态,或许真正的奥秘是:为什么深度睡眠患者却并非那么多呢?

黑暗恐惧症

关上房门。灭了灯。你熟悉的房间一下子变得毫无特色,漆黑一片。在房间角落。一团黑色越变越大。你的胸口发紧,胃部纠结,你肯定睡不着了……

黑暗恐惧症是一种常见现象——2/3的孩子都出现过。但它没有得到足够研究,无人知道它的动因是什么。有科学家猜测它是一种硬连线,即与生俱来的行为。与对其他“进化型危险物”(如蛇、闪电和溺水)的恐惧没有什么不同。大脑扫描看不到黑暗恐惧症是硬连线的任何证据。但只需看一个例子你就会相信它的:科学家在2013年8月宣布。他们在格鲁吉亚的一个远古兽穴里发现了5名生活在180万年前的人的遗骸,这些人显然都是被野兽拖进巢穴中啃光骨头的。而且很可能是在夜间。

大多数人最终都战胜了黑暗恐惧症。但显然不是所有人都能这样。如果黑暗恐惧症持续半年以上。它就会被认为是一种需要相应治疗的特殊恐惧症。

E 午夜惊魂

为什么我们那么喜欢吓自己?答案远比你想象的还要古老。

1973年12月26日,在美国各地,人群不畏严寒和冬季的黑暗,在电影院外面排队。其实,其中许多人不想这么干。一名中途离场的女观众说:“我再也不想看了。”另一名观众说:“我必须出来,我无法再忍受。”一些观众呕吐,另一些昏厥。电影院不得不开始囤积嗅盐和呕吐袋。一名影院经理说:“我在电影院工作了24年,还从未见过这样的事。”

造成这些观众痛苦的原因是恐怖电影《驱魔人》,它讲述的内容是一名12岁女孩被魔鬼附体。你可能会以为,恐怖故事应该让人们退避三舍,但实际上他们却都在火上浇油。这部影片相当轰动,票房收入是迄今所有电影中最高的之一。迄今问世的恐怖片已难计其数,而喜欢看恐怖片的人数多得更难统计。尽管总是在看与不看之间纠结,好多人还是忍不住要看下一部更恐怖的恐怖片,哪怕它会让他们很不好受。看完之后,他们会在叹气中解脱,然后笑着问:我们为什么会这样?

科学家指出,我们对恐怖电影的着迷很可能就像我们爱听故事一样古老,或者说,喜欢恐怖是人类的本性之一。早在恐怖电影出现之前很久很久,古人很可能就喜欢坐在篝火旁一边听鬼故事,一边紧张地瞥一眼周围的黑暗。

有人用弗洛伊德的理论来解释人们对恐怖的好奇:这是对压抑和焦虑的象征性宣泄。但科学家现在认为这种解释完全说不通。如果要想弄明白人们被恐怖吸引的真正原因,就不得不考虑生物学编程,即思考进化出来的人类认知特征。这意味着,我们必须把目光投向远古时期。

我们最早的祖先生活在充满危机的环境中。今天,非洲东部的大草原上生活着6种大型食肉性哺乳动物。而在大约250万年前,这个数字是18,其中包括剑齿虎和巨型土狼。毫无疑问,我们的祖先也在这些猛兽的“菜单”上。而且,在大多数情况下,可怕的杀戮都发生在夜最深时。1970年,一具350万年前的儿童头骨在南非的一座古洞中被发现,头骨上的一对圆形穿孔与豹子的攻击匹配。在另一些人骨化石上,则发现了来自其他夜行动物或拂晓行动物如狮子、土狼、鳄鱼甚至鹰的牙齿印和爪印。

虽然科学家并不清楚人类祖先中有多少人受到了掠食动物的攻击,或者被它们杀死,但他们知道现代的狩猎及采集者继续遭遇大量的野兽袭击。例如,巴拉圭的一个丛林部落中多达1/10的成员死于美洲豹的攻击,而且这种情况通常发生在夜间。

这种长久的进化型恐怖故事,在人类的认知中留下了深深的疤痕。进化历程赋予了我们一种探察威胁的系统,它让我们灵敏地感知我们的祖先所面对的那些世俗危机:蛇、蜘蛛,当然更有大型掠食者。一旦被触发,这个系统就会开启一系列生理和情感的反应,它们让我们的身体准备好逃逸或战斗——瞳孔放大,心跳急速,血液涌进肌肉,血糖水平升高。我们所经历的这种反应,就是害怕。

这一系统处于一触即发的状态,因为假警报的进化性代价远低于没有作出回应的代价。因此,哪怕只是疑似威胁的暗示也会让我们立即作出反应,即便对城市居民来说也一样——草丛中的一截胶管、黑暗中植物的沙沙声、想象当中的妖魔鬼怪,都可能让我们神经过敏。于是,恐怖故事或恐怖电影把我们送回到遥远的过去,那时候,太阳落山意味着危机时刻来临,真正的魔兽可能正蹲伏在篝火照不到的边缘。

我们的想象力超越了真正的魔兽,涉及到了僵尸、鬼怪及其他的非自然东西。但是它们所引发的害怕是一样的:对于被掠食的世俗性恐惧。不管那东西是什么,反正它正在我们看不见的阴影中对我们虎视眈眈,并在我们完全没想到应对的时刻向我们发起攻击。而等到我们发现攻击我们的对象是什么时,一切都为时已晚。

但这不能解释为什么人们会享受恐怖。20世纪80年代提出的一种论点指出,恐怖电影为青少年在黑暗中彼此接近提供了一种掩护。但这个模糊的解释显然不够。更好的答案来自于那些没有恐惧的人,他们不仅不害怕哪怕是最恐怖的电影,反倒认为它们很娱乐。这意味着恐怖电影的作用并非只是吓人:在恐怖的下面,潜藏着更有奖赏性的情感。

这在进化学观点上也说得通。尽管所有人都有全面的威胁探测系统,我们的祖先却可能还不得不学会认识环境中哪些特定的东西是令人害怕的。这个遗产使得今天的城市居民更容易患上恐惧症——比起真正的威胁如交通事故和饱和脂肪,人们更害怕狗、蛇和蜘蛛。那些发现这一认知过程具有奖励性的人,更可能在危机中幸存并传递其基因。因此,我们也进化出了一种倾向,就是从练习对掠食动物(尤其是在我们已知是安全的环境中)的固有恐惧中得到“反常的快乐”。从这一点上讲,这是人的本性之一。美国著名恐怖小说家斯蒂芬·金曾这样说:“我们制造恐怖,是为了帮助自己对付真正的恐怖。”

F 夜观银河

美国天文学家喜欢谈论纽约和洛杉矶大面积停电时的情况。这时候,市民们对自己头顶上的奇观感到兴奋而又不解。有人给消防部门打电话,说夜空中有烟雾。另一些人则说,那些诡异的光的背后是外星人。实际上,他们瞥到的是越来越少的人能看见的东西——银河系。这张360°全景照显示的是拱起在智利帕瑞纳天文台夜空中的银河系。

其实,你无需使用望远镜就能观察到一部分的宇宙奇观。为了看见不错的太空景象,请你等到一个清朗无月之夜到乡间去。如果还想看得更清楚,就请你到一座暗夜公园或暗夜保护区(一些国家有这样的地方)去。在那里,仅凭裸眼就能看见上万颗行星,而且视线特别清楚。当然,具体能看见什么则取决于你所在地点和时间。地球的近邻行星——金星很容易在夜空中看见,因为从地球上看去,它比其他任何天体都更亮。火星、木星和土星也很明亮,所以都容易观察到。如果时间和其他条件合适的话,就连难以捉摸的水星都能被看见。

在成千上万颗环绕地球的人造卫星中,有一部分足够明亮,呈现为在天空中移动的光点。它们中包括中国的空间站“天宫一号”和国际空间站。在天空中飞跑的闪光是铱通信卫星(简称铱星),它们的经过高度打磨的太阳能电池板会反射阳光。

地平线上的明亮白光是黄道光。它来自于太阳系中散射阳光的尘埃,它的三角形状让不少人误认为它是来自于外星飞船的头灯。在银河系以外,还有很多很多的其他星系。银河系的两个近邻——小麦哲伦云和大麦哲伦云,在图中呈现为银河系圆弧最右边弧线下方的污点,刚好在地平线上方。这些矮星系只有从南半球才能看到。正好位于地平线以下而不能被看见的星系——仙女座,距离地球250万光年。从北半球观察仙女座最好,它是用肉眼就能看见的最遥远天体。仙女座和银河系正处在迎头相撞的路径上,大约50亿年后它们将碰撞和合并。

在裸眼可见的恒星中,84颗已知拥有系外行星。其中一颗恒星——天仓五(也称鲸鱼座T星),被一颗疑似可居住行星环绕。当你抬头望天之时,你也许会好奇:如果天仓五的这颗行星上真有外星人的话,他们是否也正在仰望星空呢?

G 动物可怕

你没必要害怕黑暗,但得当心活跃在夜间的动物。

暗夜的沙沙声是否让你背脊骨发凉?果真如此的话,是正常的。许多在阴影中一闪而过的动物,真的需要你避开它们。从危险的到好奇的再到彻头彻尾怪异的,夜间充满生机。

在灯火辉煌的人类世界,我们24小时都可能活跃。但不要被这点愚弄了:暗夜对我们来说真的是一个另类的领域。看看我们的近亲——猩猩吧,它们只在日间活动,黄昏即入睡。

然而,夜间时间对我们最早的祖先来说的确是适合运动的。哺乳动物是从大约2亿年前开始演化的,当时正是恐龙的鼎盛期。由于能自己生热,那时,这些拥有小型啮齿类外形的生灵无需通过晒太阳来升高体温和提高活动水平,于是夜间生活成为一种堪称诱人的选择。通过占据黑暗,它们能够与白天活动的恐龙竞争资源。

这一遗产能解释今天哺乳动物的主要特征,尤其是敏锐的触觉、嗅觉和听觉,以及相对不好的视力。没错,从被作为宠物养的仓鼠到名字豪华的八齿鼠(它其实是一种难以名状的、老鼠样子的动物),许多啮齿类至今保持着夜间活动的习性。当然,它们实际上都属于老鼠类,抓刨文明社会的污秽残渣,出没于阴沟,大啖我们吃剩的食物,同时还传播疾病。

不飞行的恐龙在大约6500万年前的灭绝,使得哺乳动物能够进入白天的生境,并且个头长大。然而,绝大多数的食肉性哺乳动物至今仍基本上只在黄昏至拂晓时分活跃。其中两类动物尤其可怕:包括小狼和土狼在内的犬科动物,以及典型的夜间猛兽——嚎叫的狼和狮子、老虎。事实上,豹子、美洲虎及类似动物造成的威胁,或许有助于解释我们为什么会进化出对黑暗中任何可疑沙沙声的过度反应。

我们不熟悉的夜间动物可能也很多。以蜜獾为例,它们根本不像其名字所暗示的那样甜美。从非洲到亚洲都有蜜獾分布。它们对风都警觉的态度和凶猛的掠食能力,让它们被《吉尼斯纪录》列为“最无畏的动物”。它们不仅敢于冲击蜂巢吃蜂蜜(这就是它们的名称由来)且无惧蜂毒,而且敢吃眼镜蛇,这就难怪它们的天敌寥寥无几了。

不过,哺乳动物并非是让我们在入夜后害怕的唯一对象。早在我们的谱系进化之前,昆虫就已活跃在夜间。它们维持了包括最初的哺乳动物在内的许多夜间动物的生存,是这些动物的口粮。如果一飞而过的蝙蝠惊不到你,那么可能成为蝙蝠盘中餐的蚊子的刺耳哀鸣声如何呢?或者可能吸你血的蚊子呢?你不得不佩服夜间昆虫的导航能力,它们不仅能区分形状、色彩,甚至还能使用微弱的天体线索来定向。

在夜间活动还有另一个生存优势:在热带和干旱地区,它能让动物避免过热和脱水。一些最凶猛的夜间居民是沙漠动物,其中包括响尾蛇,它们使用红外热感应器来探测潜在的猎物;还包括希拉巨蜥,这种有毒的大蜥蜴生活在美国和墨西哥的沙漠中。

再来看蝎子。它们嘴旁有一对螯,哪怕一只小蝎子也会让你很难受。但它们还拥有最酷的夜间适应能力之一:吸收紫外光和发出绿光的角质层。月光是一种较弱的紫外光来源,所以有科学家推测蝎子使用荧光来发现同类,区别配偶和竞争者(它们通常会吃掉竞争者)。另一种观点则认为,蝎子发绿光是为了吸引另一种食物来源——蛾子。还有一种观点认为,绿光是对蝎子本身的一种警告。过多的绿光标志着月光强得足以让蝎子暴露在天敌(例如鹰、其他蝎子或者蜜獾)面前。蝎子的八只眼中的两只的位置刚好能让蝎子看见自己的身体。实验表明,如果暴露于强烈的紫外光面前,蝎子就会奔跑寻找掩护。

另一个夜间活动的好理由是避开在白天活动的掠食者。事实上,这一点曾被用来解释哺乳动物夜间活动的起源。但这个观点可能是误解,因为现在有令人信服的证据显示,许多种恐龙都既能在夜间、也能在白天捕猎。

H 月夜疯狂

满月夜会导致犯罪和自杀率上升吗?应该不会,不过,那些有关疯狂月夜的说法也并非全不可信。

从古至今,大多数人都相信月亮和生命现象有关。许多似是而非的说法出没于民间传说、宗教、占星术、文学艺术和现代影视传媒中。甚至还有科学家提供统计数字,说明月相与人口出生率、女性生理周期、谋杀和自杀、风流韵事、癫痫发作、抑郁、疯狂,甚至各种精神病有关。有些人甚至会告诉你:一切悲催的事情都发生在月圆之夜,月圆时,世界一片混乱。与此相关的传闻以犯罪和自杀率上升为最甚。

这一说法早在几个世纪以前就广为流传。满月通常与令人毛骨悚然的人类行为变化有关。正如“lunatic”(意思是疯狂的,精神错乱的,起源于拉丁文,luna在拉丁文中的意思是月亮)一词所表明的那样,满月被认为会引起暂时的精神错乱。同样,在电影世界里,月圆之夜也是异类现形之时,如狼人和女巫会在月光下暴露其尖牙利爪,吸血鬼和僵尸一到满月时分就会出来到处溜达,等等。所有这些听起来都是超现实的。不过,科学家发现,越来越多的动物会根据月相来进行活动。

目前,科学家们正为“月球引潮力是海洋潮汐的主要成因”这一假说争论不休。有些教授认为,人体的80%是水分,所以,月亮盈亏也能引起人和许多生物的“生物潮”。无论争论的结果如何,几乎所有动物体内都有一个生物钟,这一事实是无法改变的。动物体内无形的“时钟”由光调节,帮助它们在长达24小时的周期内,实现生活行为的同步发生。一些动物也拥有根据月相进行调节的“时钟”,尽管这些“时钟”是如何工作的尚不得而知。潮间带生物的节律周期为24.8小时。因此,如马蹄蟹会在涨潮时快速繁殖。科学家说,它们不仅有生物钟,而且还有一块能帮助调节其活动节律与潮汐期相一致的“无形钟表”。

很多软体动物和鱼类的节律周期为29.5天,而它们中的一些个头会随之发生改变,例如它们的生殖器官会增长或收缩来为满月夜的“大狂欢”做准备。其中最引人注意的一个场景每年都会在澳大利亚大堡礁上演,这就是在11月的一个满月夜,数十亿的珊瑚会在海洋中产下成团的卵子和精子,这些卵子和精子会浮至海面以供受精。珊瑚对类似于月亮释放出的蓝色的光尤为敏感,这也许就是为什么它们的活动与月亮升起和落下相同步的原因吧。

月光能将很多生物从黑暗中吸引出来。例如,月亮越圆、越亮,猫头鹰猴(又称夜猴,是高等灵长类动物中唯一的夜行性动物)就越活跃。科学家艾尔曾在月食之前和期间观察猫头鹰猴。他说:“它们会疯了似的来回走动,大声吼叫,而当乌云把月光遮蔽了时,它们就会变得像木头人,停在原地,一动不动。”

猫头鹰猴喜欢在月光下与“小伙伴们”嬉戏打闹;留尼汪圆尾鹱,即人们所说的“狼人鸟”,会根据月运周期来决定交配时间;有些捕食者则利用满月夜捕猎,如一些鸟类会专门挑选月光明亮的夜晚寻觅昆虫。当然,满月夜时,捕食者也容易暴露,这也就是为什么一些捕食者会回避光亮的原因。患有“月光恐惧症”的捕食者中包括不同种类的蝙蝠,在明亮的夜晚,它们通常会“躲”回到更加黑暗的栖息地中。

人类的行为是否也受到满月夜的影响呢?谈到犯罪问题,英国苏塞克斯警察认真谨慎地考虑过满月夜与犯罪率之间的关系,并在2007年的满月夜尝试着在布莱顿街道部署了更多的警员。尽管有调查发现满月夜与暴力事件具有相关性,但2009年的一份研究表明,事实并非如此。该研究记录了月圆之时德国发生的20000多桩攻击罪。但研究结果显示,这些犯罪行为与月运周期并不相关。同一研究组的一些成员也揭穿了月相影响自杀率的传言。

那么,传说中的月亮和精神疾病之间的联系是否也是虚构的呢?一位曾经研究过一种癫痫的科学家认为,这种疾病发作似乎和满月有关,因为对于癫痫患者来说,内分泌的改变会影响对癫痫的刺激,从而引发癫痫病发作,而荷尔蒙的分泌周期通常为一个月,这一周期与月运周期相似,约为29天。同时,一份长达4年的以入院记录为依据的研究发现,癫痫发作高发期多在满月期间,但这可能是受光线强度而不是月运周期的影响,因为另一份研究发现,当满月期间多云时,这种相关性也就不是很明显了。

光线强度也许起着更大的作用。尤其是在人工照明不足的地方,人们会聚在月光下,就像猫头鹰猴那样。这也可以解释最近的一些报道,报道称满月会影响睡眠质量。最近的一项研究发现,志愿者在满月夜会比平时多花5分钟进入睡眠,并且深度舒适睡眠时间会比平时少30%。

在最荒诞怪异的满月故事中,也许只有一个能得到合理的解释。1964年,伦敦盖伊医院的理查德医生指出:患有紫质症的人对光极其敏感,如果让他们暴露在光线下,会导致皮肤损伤和溃烂,有时甚至会毁容。难道,这就是关于狼人传说的起源?

I 夜间温度

夜晚,不只意味着黑暗的降临,它也是“冰冷刺骨”的代名词。在寒冷地区,很少有人会喜欢寒风凛冽的秋夜。然而,在酷热得让人流汗的夏季,夜晚就是一瓶沁人心脾的“冰啤”,它能让人一直凉到心里。太阳一下山,人和动物们就活动开来,享受在闷热天气中等待“冰啤”降临的劲爽感受。也难怪,那时的凉席能卖得如此火爆。

现在,夜晚变得是越来越热了。当然,在气候日益变暖的地球上,热一点也不是什么稀罕事。但令人惊讶的是,夏夜升温的比例比白天升温的比例要厉害得多。这样的后果连科学家也始料未及。不过,夏夜不再冰冷刺骨这一事实,让暖和的睡衣终于有压箱底的一天了。当然,缺点远比优点多。

在1950年到2010年期间,变暖的天数在全球范围内增加了约50%,而暖夜的天数增加了70%。在某些地方,暖夜天数甚至增加近一倍,而冷夜天数则下降了一半。

夜晚升温的趋势深受全球变暖的影响。科学家预计,夜间温度还会大幅增加。特别是在城市,夜间温度爬升更快。因为,太阳落山后,混凝土表面会将存储的太阳热能散发出来,而林立的建筑物又阻挡了冷风,让太阳热能无法冷却,于是更多的热被释放出来。

从表面上看,暖夜似乎是件好事——霜冻天数大为减少,这可以大大提高葡萄产区的酒产量。但糟糕的是,更少的霜冻天却让更多的害虫平安越冬(如不断啃食北美森林的针甲虫)。在哥斯达黎加的山区,由于云层增厚造成的暖夜还诞生了一位“冷血杀手”——壶菌,它能轻松地让青蛙家族尸横遍野。壶菌病是一种两栖类的传染病,它的出现与气温上升有关,全球变暖加速了它的扩散,令两栖类数量大幅下降。

暖夜也会影响其他生物的各种活动。科学家担心,蚊子军团恐怕会“大肆入侵”你的蚊帐。如果气温过于温暖,像疟原虫这样的病原体的生命周期就会加快,而这意味着更多的人将会被细菌、病毒、寄生虫等感染。

同样,植物也将被迫变得更加活跃,因为暖夜会消耗掉它们身上更多的能量。植物的这种加班加点似的“高频率呼吸”可以提高第二天的光合作用。一方面,植物会生长得更快;但另一方面,植物夜间能量损失的部分是根本无法靠“加班”来弥补的。因此,这种得不偿失会严重阻碍植物的生长。

暖夜还会增加森林野火发生的频率。在凉爽的夜晚,露珠附着在植被上,使其难以燃烧;而在温暖的夜晚,植被干燥,燃点低,枯枝落叶上特别容易发生火灾。此时的黑夜就像一个火药桶,一根香烟掉落,即刻火光冲天。

事实上,我们大多数人都不会注意到暖夜造成的后果,尤其是在温带地区。但有一个例外,那就是热浪。2010年美国西部热浪滚滚,温度直逼世界纪录。近25%的气象站记录显示,夜间温度比有记录以来的任何6、7、8月都要热。2003年的欧洲热浪,造成了超过21000人死亡,这也涉及非常温暖的暖夜。

炎热的夜晚意味着我们的身体没有机会冷却下来,高温在无形中“绑架”了我们的身体。人们会越来越难以忍受没有空调的房间。白天你可以去别的地方避暑,但晚上你必须待在家里,暖夜让你的身体越来越难以应付。

暖夜助纣为虐帮助病虫害过冬。暖夜让我们无法阻止森林大火。就算暖夜给葡萄酒生产商们带来了一些好处,但他们也避免不了被卷入致命的滚滚热浪。

J 唤回黑夜

今晚仰望天空,去数数有多少颗星星在眨眼睛吧。10颗?20颗?曾经,在没有月亮的黑夜,几十万颗恒星闪烁在天际的壮观场景,是人们用肉眼便清晰可见的。而如今,世界上75%的人从未见过银河,观赏满天繁星变成少数人才能享有的特权。

的确,现代人比任何时代的人都活得“阳光明媚”。一年365天,从黄昏到天亮,五光十色的“灯光工程”将黑夜染成白昼,让黑夜几乎没有任何喘息的机会。建筑灯光、路灯和车灯等人造灯光,被低层大气中的尘埃和气体分子反射,产生被称之为“天空辉光”的漫反射眩光。在某些夜晚,这种光线甚至比月光还要亮。然而,研究显示,这样的现象对人类或地球其他生灵都不是什么好事情。

美国医学协会证实,夜间照明会加剧人类肥胖、糖尿病、抑郁症和生殖系统的问题,因为体内昼夜节律的失衡会抑制荷尔蒙的分泌。当然,对人类来说,拉上窗帘或关灯就能解决这一问题。但是,植物和动物却不能主动地改变周遭的夜间光线,无所不在的夜间光线会影响许多物种。例如,受光线和交通噪声的双重影响,住在城市里的鸟儿要比它们乡下的亲戚们提早5小时起床,开嗓练歌;蝙蝠为了寻找昆虫,会被路灯吸引而直接被撞死;有些物种为躲避灯光以避免被食肉动物发现,逃到了地下洞穴等更黑暗的栖息地。许多地方的生物多样性因此下降。当然,植物也不能幸免,强光会使其免疫力低下,更易受到极寒天气或干燥气候的影响。天黑后的强光甚至会使夜间开花的植物终止生长,或直接干扰它们的生长周期,让其无法自然存活。

人造光线改变了动物的交配行为、迁移行为和捕食行为,捕食者甚至可能每天延长活动几个小时用来捕食。这明显打破了世间的平衡关系。

太多的夜间照明让天空无法保持真正的漆黑,而我们唯一能控制的,就是逐渐淘汰所有的1950年产的卤化钠灯。随着LED灯的发明,我们正步入微调室外灯光的时代。这意味着我们能尽力减少甚至扭转“光污染”的负面影响,将夜间照明的损害降至最低。目前,最新的照明系统能指引光束到它需要照射的地方去,而不是洒一大片光晕圈。

更为重要的是,人们能通过控制灯光的亮度来确保交通的安全。在潮湿大雾天气,太过明亮的灯光可能会影响司机的视野,而降低灯光亮度能确保司机安全。而且,从黑暗的乡村道路驶入灯火通明的城市,司机可能会出现短暂的失明;而当汽车离开城市时,司机的眼睛又需要一段时间才能适应乡村的黑暗。

有科学家这样设想:在晚高峰时段,保持灯火通明是十分必要的;但到深夜一点,商店和公共建筑的外墙以及霓虹广告牌则能关就关,一些小城市甚至可以完全关闭路灯。这样的举措能节省75%的城市能源。在科学家设想的聪明的黑暗世界里,我们可以节省一大笔钱,身体力行地保留住不必浪费的财富。

所以,让我们停止伪造黑色,虚拟黑夜,没必要让窗帘生意如此火爆。现在,是时候还原夜间的一切了,不要让黑夜成为过去。