贝鲁特,危地欢城

2014-09-10徐漫

徐漫

我在一本书中读到这样一句话:黎巴嫩是一个马赛克,却不是一个“大熔炉”。

在黎巴嫩首都贝鲁特生活了近半年,我开始渐渐了解这句话背后的深意。黎巴嫩的国土面积还不如北京城大,作为一个独立国家的历史也并不长,它原本是奥斯曼帝国大叙利亚省区的一部分。“一战”以后,黎巴嫩由法国委任统治,从叙利亚划分出来,并于1943年独立。今日隐藏在黎巴嫩社会中的诸多因素最早可以追溯到16世纪的奥斯曼帝国。作为丝绸之路上的一个重要贸易站点,它受到了东西方文化两股河流的共同浇灌,并深受欧洲文化的影响。由于存在着数量不小的基督徒,它成为欧洲势力在中东地区发展的一个重要中心。历史在黎巴嫩的多元社会中埋下了战争的种子,1975年爆发的内战持续了15年之久——至今仍是黎巴嫩社会中一块未能愈合的伤疤。

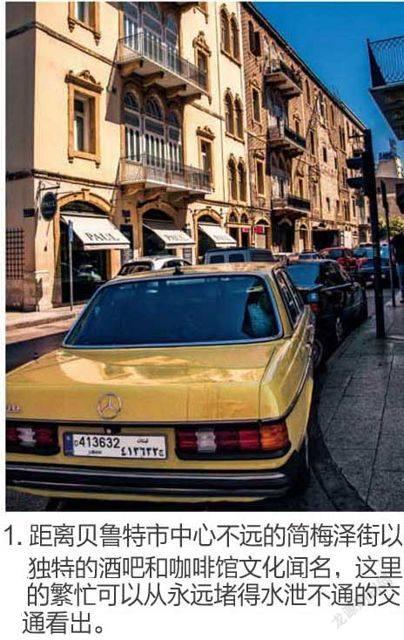

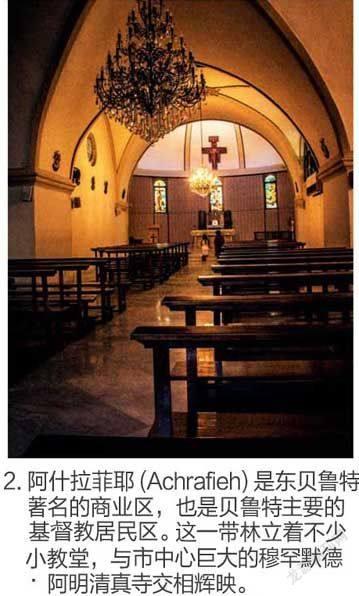

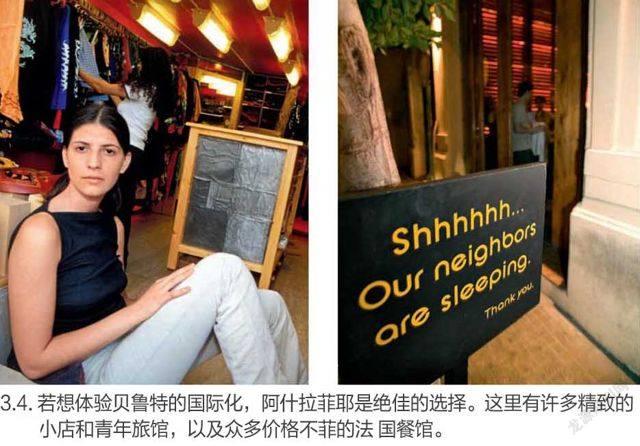

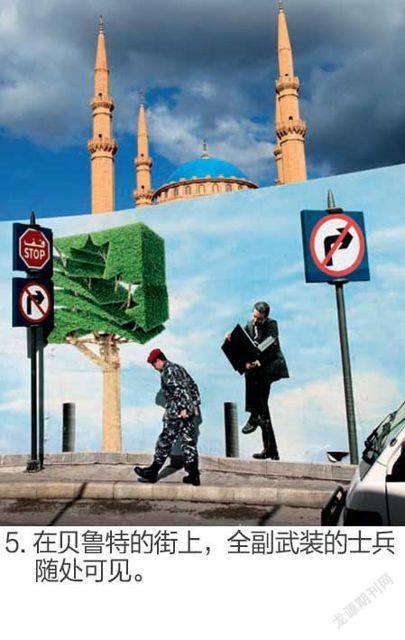

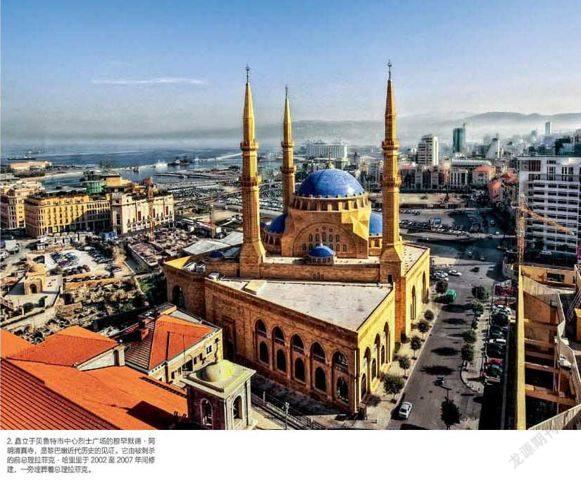

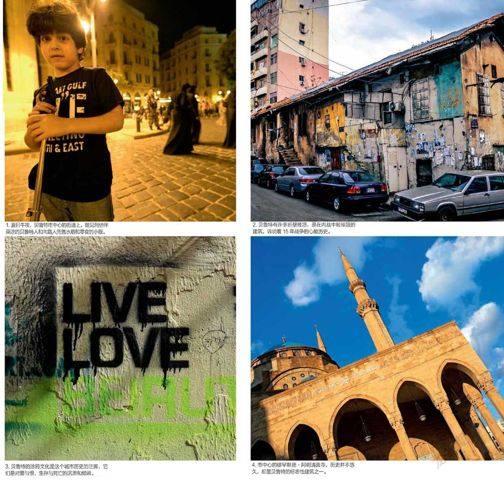

贝鲁特是个不大的城市,但却以教派划分为界限分明的不同区域。内战结束以前西贝鲁特主要为穆斯林人口,东贝鲁特为基督徒,而南部则主要居住着贫困的什叶派穆斯林。今天,虽然不同教派人口的混居越来越普遍,但我从贝鲁特的一个区域到另一个区域还是能感受到巨大的反差:处于西北海岸的哈姆拉是一个极度世俗化和国际化的天堂,在如今冲突暴力不断的黎巴嫩算是一片难得的净土。这里有中东地区最著名的高等学府贝鲁特美国大学——它引领并塑造着哈姆拉的咖啡馆文化,不断为贝鲁特注入年轻奔腾的血液。东贝鲁特的阿什拉菲耶则是非常典型的基督徒人口聚居区,保有浓厚的法国殖民统治遗产。贝鲁特市中心以及两个著名的酒吧街“梅泽小吃”街和马尔米海耶街则是内战后贝鲁特城市重建的产物。在市中心的“殉难广场”一旁耸立的“巨蛋”剧场是贝鲁特昨日和今日的见证——这个布满弹孔的巨大建筑废墟在内战前曾是能容纳1000人的剧场,而今只剩下镶嵌着枪眼的残骸,孤独地守候在灯火辉煌的穆罕默德·阿明清真寺一旁。

从贝鲁特的一个社区走进另一个社区,仿佛穿行于不同的世界。在哈姆拉,几乎买菜的小贩都能说流利的英语,阿什拉菲耶则处处都是法语。但若来到南贝鲁特,你会恍然置身于另一个世界。在居住着近12000名巴勒斯坦难民的什叶派穆斯林聚居区夏提拉,所能见到的只是满目破败的街区和建筑,与贝鲁特北部繁华商业区的歌舞升平形成鲜明的对比。夏提拉是贝鲁特让人心酸的地方,是被唾弃和遗忘的角落。在这里生活着一群没有身份的人,他们没有国籍,没有家园,没有归属。我的一个欧洲朋友曾搭乘一辆巴勒斯坦司机驾驶的出租车,在车上他与司机用阿拉伯语闲聊,说到巴勒斯坦难民时朋友语气充满同情。到达目的地时,司机没有收他的钱,说,你是我们巴勒斯坦人的朋友。

这就是贝鲁特,充满了光鲜,也充满了忧郁。它是一个巨大的马赛克拼图,将世俗与宗教、富裕与贫穷、希望与绝望、美丽与丑恶全都毫无保留地展现在你面前。在这个城市处处充满界限——在社区交接的边缘处,在人们谈话的字句中,在人与人的心里。

哈姆拉区是个充满年轻气息的世外桃源。

我初到黎巴嫩的时间是午夜。虽已是凌晨,街道上仍然人头攒动,酒吧的音乐声随处可闻。当我从车窗向外第一次凝望这座城市时,能感受到一种亲切的生活气息。哈姆拉狭窄弯曲的小街小道让我在一瞬间想到我孩童时期家乡的模样。林立在哈姆拉街道两旁的建筑看上去老旧不堪,有的甚至有些破败,但正是在这些老街巷的角落隐藏着众多看似不起眼却让人惊喜不已的小餐馆和甜品铺。

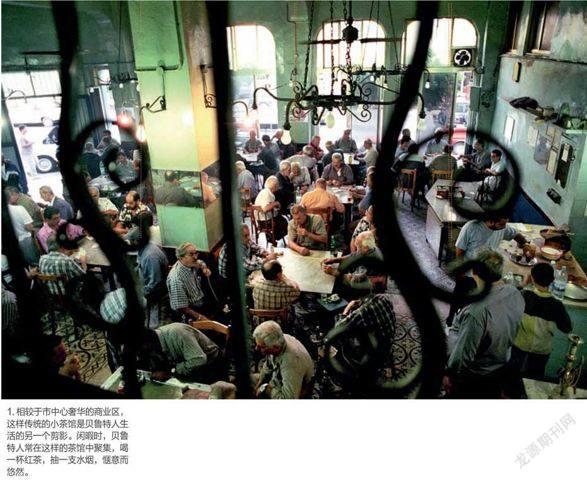

哈姆拉大街在1975年内战前被称作是“贝鲁特的香榭丽舍”,这条街道上各种富有独特品味的小咖啡店和西餐馆在19世纪六七十年代曾是学者和青年政治家们的聚集地。走在哈姆拉的街头,你能感受到这座城市复杂的历史——装饰一新的咖啡馆里飘扬出20世纪70年代的爵士乐,它们错落于老旧的居民区建筑之间。在这条大街的角落隐藏着我最钟爱的黎巴嫩餐馆——T-Marbuta。伴随着有些忧伤的阿拉伯小调走进这家小餐馆,一眼就能从落地窗看到布满了绿色盆栽的露天后院,仿佛是步入谁家的后花园。我喜欢在夏日的午后,走进这家小店,闻到铺面而来的水烟的花果香,在有着精细手工刺绣的长沙发上坐下,要一杯新鲜薄荷柠檬汁,点上几盘黎巴嫩“梅泽小吃”(Mezze),享受一个悠长舒适的下午。

黎巴嫩美食中,“梅泽小吃”是主角。阿拉伯语“梅泽”即各种小菜,包括沙拉、冷盘以及小份的热菜。黎巴嫩人的大餐往往由十几个不同的“梅泽小吃”组成,有时也会加上几盘烤肉以及米饭。最常见的“梅泽小吃”包括鹰嘴豆泥、茄子泥、蒜泥、薄荷酸奶酪等。我最爱的“梅泽”是一道酷似中餐的番茄茄子煲的小菜——穆萨卡(Musaqa)。在黎巴嫩的第一个月我便兴致勃勃地从房东太太那里偷学到穆萨卡的菜谱,并得到了夫人现身说法的亲手指导。这道菜的秘密就在于“慢炖”——茄子、洋葱、番茄和鹰嘴豆在烤箱里烤上近一个半小时,直到茄子的汁肉与番茄、洋葱以及胡椒的香味融为一体,而鹰嘴豆也变得柔软鲜嫩,入嘴便能融化。与中餐不同,穆萨卡往往是作为冷盘上桌,与其他“梅泽小吃”一起用阿拉伯面包裹着吃。除此之外,我一直坚持认为在T-Marbuta有着全城最美味的“法图什”(Fattoush)沙拉。这是小番茄、黄瓜、生菜与油炸阿拉伯面包片混合的沙拉,其独特的味道要归功于一种特殊的调料:石榴汁甜浆。这种调料有着让人忍不住浮出笑容的酸甜口感,与各种新鲜蔬菜混合无疑是绝配。

哈姆拉的餐馆和酒吧消费大多不便宜,但在T-Marbuta你可以花10美元左右享受一顿丰盛的晚餐。这家小咖啡馆有种生机勃勃的氛围,我总能看到神情严肃的年轻人在此议论时事政治,或是衣着个性的大学生们在此聚集。类似T-Marbuta这样的咖啡馆在哈姆拉随处都是,但需要花些心思才能从不起眼的街角将他们发掘出来。与哈姆拉大街仅有一街之隔的马克黛西大街上有一间隐藏在树荫下,近乎无法被察觉的小店,这是哈姆拉久负盛名的“布拉格咖啡馆”。几年前这里的店主曾考虑将咖啡馆转手关门了事,不想却在群众中引起强烈反响,并引发网上的联名反对。如今这家幸存下来的咖啡馆常常不甚繁忙,却始终保持着安静低调的风格。店里总是播放着20世纪70年代的音乐,投影仪从早到晚播放着黑白无声电影——或许正是这种泰然自若改变了布拉格咖啡馆的命运。

有时我觉得贝鲁特的外国人似乎远多于本地人,这个小小的国家尽管饱经战乱冲突的折磨,对于旅行者来说仍然魅力非凡。一方面阿拉伯的艺术文化和英法的殖民历史给这个国度留下了独特的文化遗产,另一方面贝鲁特的热情更让每一个游客印象深刻。走在贝鲁特的小街小巷就会发现,即使是水果店的小商贩也能熟练地用英、法、阿拉伯语三种语言与顾客交谈。

我在黎巴嫩有很多奇遇,其中感受最深的是我的房东夫妇。他们的公寓在紧邻贝鲁特美国大学的布里斯街上,是一座隐藏在白色铁栅栏门后的很不起眼的院落。庭院不大,但经历了近一个世纪的风风雨雨,亦有着说不尽的历史。

我第一次到访房东家是8月初,正值贝鲁特的盛夏,酷暑难当,但一推门便被面前的一片绿荫笼罩,铺面而来的花草香沁人心脾。老房子隐藏在花园里的盆栽和鳄梨树的树荫后,是座三层楼的建筑——房东夫妇及其外甥一家分住在一楼和三楼,中间的一层用来出租。

房东太太艾琳是英国人,半个世纪前在沙特阿拉伯与现在的丈夫米歇尔相识。两人在20世纪70年代初期搬回贝鲁特,从此便在此定居。这座老房子的出租史已有40多年,前前后后见证了不知来自多少国家的客人。一年前住在这里的一个日本女孩刚搬走,她在这里住了3年,艾琳至今仍对她念念不忘,好似挂念自己的亲生女儿。艾琳说她第一次见到我便深感亲切,仿佛我是日本姑娘转世归来。

我闲暇时最大的乐趣就是到楼上去和房东夫妇聊天,听他们讲述各种房客的故事。这里居住过的人几乎遍布世界每个角落——瑞典、挪威、美国、沙特阿拉伯等,但更多的则是来自黎巴嫩和邻国叙利亚的学生。我有时听他们讲起那些过客们的经历会心生感慨,觉得这老房子仿佛是乱世中的一个避风港,上演着平凡人世的悲欢离合。

夏天的很多个午后我都是与艾琳在厨房里度过的。她是我见过的最好的厨子之一,因此我总是缠着让她教我做黎巴嫩菜。米歇尔则成为了我的私人阿拉伯语教师,老人虽年过七旬却非常健谈,对辅导我做阿拉伯语作业乐此不疲,而且异常严厉。一次我高烧三日,米歇尔得知后几乎是命令我住到他们儿子的卧室,艾琳则一日三餐给我做好病号饭。后来我从黎巴嫩的其他外国朋友那里得知,米歇尔和艾琳是贝鲁特出名的模范房东。在贝鲁特这个国际化的城市里这样动人的故事并不少。多年的战乱和冲突让生活在贝鲁特的人对生命有了一种近乎超然的态度,对于像米歇尔和艾琳这样经历了15年内战的贝鲁特人来说,珍惜眼前,享受每一寸的平静就是最大的快乐。

滨海大道是贝鲁特最美丽的风景线,不论是白天傍晚,这里总是熙熙攘攘。

我的公寓在贝鲁特最繁忙的街道之一——布里斯大街上。这里坐落着中东地区最负盛名的大学——贝鲁特美国大学(AUB)。1866年美国传教士丹尼尔·布里斯筹款建立了这座大学。与黎巴嫩的其他美国大学一样,这里所有课程都以英语授课,并且汇集了来自世界各地的学生。贝鲁特美国大学对它所在的哈姆拉区产生了深远的影响,正是它塑造了哈姆拉,甚至是贝鲁特开放、自由、多元的氛围,也正是贝鲁特的青年学生们使得哈姆拉的咖啡馆文化得以兴盛延续。夏日午后,你能看到来自五湖四海不同肤色的国际学生们坐在校园的林荫下,那一刻你感到外面的世界仿佛都不复存在。

贝鲁特美国大学坐落在一座小山上俯视着地中海,占地25万平方米的校区处处都是绿意,一年四季皆有着迷人的风景。盛夏之时,从石榴树间沿着石阶一路向下,能看到远方闪烁着银光的海岸线。我喜欢在傍晚漫步于这座校园,找个树丛间的长椅坐下,凝望远方的灯塔在海上发出微弱的光芒,那是十分惬意美好的享受。

在美国大学的山脚下是一道近乎5公里长的海滨大道,它是这座城市最美的风景所在。午夜的人群熙熙攘攘,有提着水烟兜售的小贩,三五成群的年轻饶舌歌手,带着孩子的家庭……倚靠海滨大道的白色围栏,深吸一口气向远方的天际眺望,能看到一片灯火阑珊,那是夜色下黎巴嫩山中的村庄。村庄中的灯光仿佛黑夜中的一片火焰,将沉静的天与海烧得通亮。在宽阔的滨海大道两侧种植着高大的棕榈树,它们穿插在星巴克、麦当劳等西餐馆之间。

在海滨大道接近尽头的地方是一年多前刚建起的橄榄港湾,这个停泊着私人游艇的小商业区聚集着高档餐馆和酒吧。从这里再向前步行十几分钟能看到一个小型的游乐场和闪烁着彩灯的摩天轮,这就靠近了贝鲁特最受欢迎的海滩俱乐部:斯波尔丁。它坐落在海湾的一个平台上,露天的酒吧临海而建,风景美得让人叹为观止。然而这个白天还是海滩浴场的俱乐部,到了周末晚上则摇身一变成了夜店,音乐以迷幻电子为主打,这里展现着贝鲁特最疯狂的一面——年轻人彻夜派对狂欢,直到天明。

然而不论是美丽的海滨大道还是繁华的商业区,它们的恬静背后都隐藏着这座城市伤痕累累的往事。坐在橄榄港湾港口的木地板上,仰头便能看到与之紧邻的圣乔治酒店的废墟。8年前的冬天,黎巴嫩总理拉菲克·哈里里就是在那里被刺杀。圣乔治酒店在1975年前曾是贝鲁特社会名流的聚集地,经历了内战的洗礼,如今只剩下废墟孤独地矗立在灯火辉煌的海滨闹市区,无言地守望着来往的车流人群。