解答中考历史选择题的常见错误与应对策略

2014-09-10史联盟

史联盟

近年来全国各省市的中考历史试题,均能贯彻教育部和省(市)教育厅(局)关于中考命题的指导意见,紧扣课程标准对学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的基本要求,结合初中历史教学的实际,注重考查学生对基础知识与基本技能的掌握情况,促进学生的全面发展和可持续发展。测试的能级要求分为识记、理解、应用三个层次。许多考生,因为备考不充分,在中考中没有考出令自己满意的成绩,造成了遗憾。那么,考生在解答中考历史题时常见的错误有哪些呢?下面,笔者以选择题为例,结合2013年南京中考历史试卷的几道典型试题来具体分析一下。

例1

20世纪30年代,世界上第一个社会主义国家探索本国经济建设道路的举措是

(

)

A.实施新经济政策

B.优先发展重工业

c.颁布《国家工业复兴法》

D.优先发展农业和轻工业

解析:本题是一道“识记能级”的试题,命题意图:考查如何识记新经济政策、如何理解斯大林模式。答案为B。试题预估难度为0.80,实际难度为0.47。在考试中,有超过40%的考生误选了A。

例2下图材料中“民族革命统一战线”的任务是

(

)

A.推翻清朝统治

B.打倒北洋军阀

C.抵抗日本侵略

D.争取和平民主

解析:本题是一道“理解能级”的试题,命题意图:考查考生调动和运用所学知识,获取材料有效信息,并依据历史的时序性和阶段特征,进行理解、判断的能力。答案为C。试题预估难度为0.78,实际难度为0.67。在考试中,有分别超过15%的考生误选了B或D。

例3

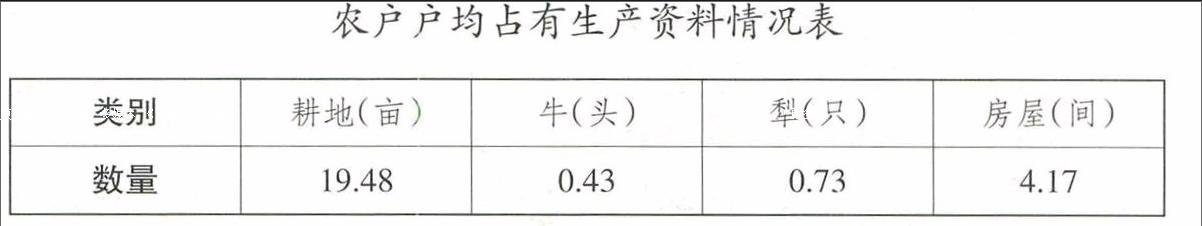

中华人民共和国统计局曾抽样调查了农民家庭平均占有(含所有权和使用权)生产资料情况。据下表判断,此项调查大致在

(

)

A.土地改革开始前

B.农业合作化运动完成前

C.人民公社化运动普遍展开后

D.家庭联产承包责任制推广后

解析:本题是一道“应用能级”的试题,命题意图:与例2有相似之处,但材料有效信息较隐蔽,不如例2那样明显,需要考生具备较强的对材料进行整合、提炼、应用的能力。答案为B。试题预估难度为0.50,实际难度为0.31。在考试中,有超过25%的考生误选了A,有超过30%的考生误选了D。

以上所选三个典例涵盖了对考生“识记、理解、应用”三个能级的测试要求,从考生解答的情况来看,整体都没有达到预估的期望值。考生在解答中考历史试题时出现如此常见错误的原因是什么呢?根据三道例题中考生暴露出的问题,结合平常的思考,笔者觉得主要原因有以下四点:

1.基础知识掌握不牢,缺乏系统性。

以例1为例:题干关键词非常明确——“20世纪30年代”、“第一个社会主义国家”,反映的是“斯大林统治时期的苏联”。题肢中对正确选项B形成干扰的是选项A,A项反映的是"20世纪20年代苏俄的经济政策”,考生的错选说明其知识储备不足、对基础知识的掌握缺乏系统性。

2.缺乏对历史的时序性和阶段特征的基本认识。

以例2为例:题干的关键词是“民族革命统一战线”、“1935年12月27日”。1935年底中国面临的基本局势是什么?如果考生能认识到1927至1936年属国共十年对峙时期、1937至1945年属抗日战争时期、1935年正处于中国由国共十年对峙转向抗日战争的时期,该题就容易判断了。1935年,日本帝国主义利用中国国内局势不稳的契机制造了“华北事变”,使中华民族处于生死存亡的关头,引发中国国内各阶层抗日情绪的空前高涨,毛泽东代表中共在1935年底提出新形势下党的基本策略任务正是对空前高涨民族抗日情绪的顺应。因此,考生错答其他选项是对20世纪30年代中国历史阶段特征认识不清晰的结果。

3.不能运用判断、比较、归纳等方法,分析、论证历史问题,缺乏必要的历史思维能力,不能准确理解重要的历史结论。

以例3为例:通过判断、比较、归纳中华人民共和国统计局曾抽样调查统计的“农户户均占有生产资料情况表”,可以分析出“农户占有一定的耕地、牛、犁和房间”等有效信息。打开历史思维的空间,上述信息实际上告诉了我们“那时存在农民占有一定的以土地为主要形式的生产资料”的历史结论。我们如何理解这一重要历史结论呢?建国后,这种情况只有在土地改革后到农业合作化完成前(全国大部分地区土地改革完成在1952年,农业合作化基本完成在1956年)存在——家庭联产承包责任制推广后,农村的生产方式与分配方式发生了变化,但土地所有制形式没有改变,仍然是集体土地所有制。

4.处理历史材料的能力不足、方法欠缺,不能揭示题意,找不准切人点和关键词。

现在的历史中考题,强调以新材料创设新情境来考查学生,因此,掌握处理历史材料的方法与能力、把握关键词、找准切入口是考生必备的素质。针对中考历史选择题解答出现常见错误的原因,考生在备考时应该掌握哪些应对策略呢?笔者觉得应该做好以下四个方面的工作。

1.夯实基础知识,力求做到“细、实、准”。

“细”就是以考试说明为纲,以教材为本,全面梳理,逐一落实,做到主干知识脉络清、基础知识无遗漏;“实”就是将考点一一落实到位,不仅记得住、说得出,而且能迅速写(选)得对;“准”就是对考点的基本内容、内涵和外延的理解、定位要准确、清晰,对重要的人名、地名、文件名等特定历史概念和专有名词的表述要规范。

2.理清历史线索,力求把握其内在联系(单元主题化)。

历史发展有其内在的规律性,可采用单元复习与专题复习相结合的策略,既理清单元主题、线索,把握基本考点的内部要素;又古今贯通、中外关联,把握考点之间的外部联系,做到单元中有主题、专题中有立意。

3.重视有效训练,力求拓展思维。

学会“运用判断、比较、归纳等方法,分析、论证历史问题;具备必要的历史思维能力,准确理解重要的历史结论”是义务教育阶段历史课程学习的基本目标,同时,从实践来看,也是中考历史测试的基本要求。因此,我们应珍惜历史课堂中教师提供的情境题训练机会,加强有效训练,大力拓展历史思维,不断改进学习方法,提高处理历史信息的能力。

4.培养应考能力,力求答题规范化。

这里讲的“规范”主要表现为及时训练。趁热打铁方可随心所欲,及时训练才能水到渠成。我们要充分利用复习阶段每一节课留出的当堂训练时间,及时巩固所学知识。另外,练的时间要有保证,练的程序要有条理。以选择题为例,其基本训练程序如下:①题干信息处理:准确地联系、选择、运用相关的知识储备,简化题干、确定答题角度,明晰测试意图与要求;②选项信息处理:准确地联系、选择、调动相关的知识储备,进行史实(时空)定位,明辨选项的是与非,发现相似选项的不同。把平时的测试当中考,加以规范的训练,应考能力自然而然就提高了。endprint