西江23-1油田韩江组储层敏感性评价

2014-09-10何婷婷肖传桃

何婷婷,肖传桃

(长江大学地球科学学院,湖北 武汉 430100)

储层损害是指在钻井、完井、井下作业及油气田开采全过程中,造成油气层渗透率下降的现象。它不仅会导致储油层的产能降低,甚至使储层完全丧失产油能力;还会影响发现新的油气层,给油田造成巨大的经济损失[1]。因此在勘探开发过程中,对储层进行保护是十分必要的。对于不同的油气层,其储集特征和导致损害的外部环境均有较大的区别,因此可能发生的损害机理和损害因素也不尽相同。因而对油气层损害机理的研究是保护油气层技术中一项必不可少的基础工作。下面,笔者根据XJ23-1油田韩江组岩性、物性资料的综合分析,对XJ23-1油田韩江组储层主要损害因素进行了初步的评价和诊断,并通过室内研究对其主要损害机理和因素进行探讨,从而为该地区各种入井流体的设计创造条件。

1 储层基本情况

1.1 油层分布

XJ23-1油田的含油层分布在上第三系中新统韩江组下部至珠海组中上部,埋深1326.0~1929.7m,含油层段长603.7m,钻遇油层从上到下有H0、H000、HA、H1B、H2、H2A、H3和H3B等8个层。油层之间发育有一定厚度的稳定泥岩,形成良好的储盖组合,使各油层具有各自的油水系统,形成多个独立的油藏。

1.2 黏土含量

XJ23-1油田韩江组储层的黏土矿物的含量变化较大,储层具有一定的非均质性。储层的黏土矿物中以伊蒙混层(I/S)、伊利石(I)和高岭石(K)为主,并且伴有少量的绿泥石(C),其伊蒙混层占50%~60%,伊利石含量约20%,高岭石含量在15%左右。总的来说该地区主力储层黏土含量较低,但储层内具有一定的非均质性,局部小层黏土矿物含量较高。

1.3 储集空间

XJ23-1油田韩江组的储集空间主要为砂岩孔隙,主要孔隙类型为原生粒间孔,孔隙连通性好,储层孔隙发育,物性好,油层平均孔隙度为22.6%~33.0%,平均渗透率为460~3167mD,属于中-高孔隙度、中-高渗透率储集层。

2 储层潜在损害因素和敏感性初步诊断

根据XJ23-1油田韩江组储层岩性、物性资料整理和分析,该段储层岩性疏松,胶结性差,孔隙发育,渗透性很好,分布差异较大。根据碎屑岩类储集层的油田开发储层分类判断,其储层主要为高孔、高渗储层。黏土矿物主要为伊/蒙混层(I/S)>伊利石(I)>高岭石(K)>绿泥石(C)。其中伊/蒙混层以及伊利石含量占绝大多数。由于伊蒙混层具有高的间层比(平均53%),因此储层可能具有较强的水敏性,储层黏土矿物很容易水化膨胀,有可能由于水化膨胀造成疏松砂岩解体,从而造成微粒运移,因此这将是储层重要的敏感因素。伊利石含量较高,高岭石含量也在13%左右,且有增加趋势,是造成储层速敏的主要原因。通过黏土微结构的特征分析及黏土粒径与孔喉尺寸的匹配关系表明,在低流速时地层即可释放微粒,由于孔喉直径大,产生的微粒不足以堵塞孔喉,因此可能会出现随流速增加渗透率增大的现象,由于储层岩性疏松、胶结性差,储层表现出未胶结或弱胶结性。因此当黏土等填隙物被解除后,砂粒将处于非胶结状态。在油气开采过程中,如果生产压差过大,或流速增加,极有可能促发黏土分散运移的作用,从而加剧储层的出砂趋势。

XJ23-1油田韩江组储层中黏土矿物中含有绿泥石,绿泥石的存在则可能会使储层具有酸敏性,它的均匀分布也会使得全油田范围内普遍存在酸敏的因素。

3 储层敏感性试验研究

储层敏感性采用储层敏感性评价标准SY/T 5358—2002《储层敏感性流动实验评价方法》[2]。

3.1 流速敏感性评价

速敏是指因流体速度变化而引起地层中微粒运移,堵塞喉道,造成渗透率下降的现象。

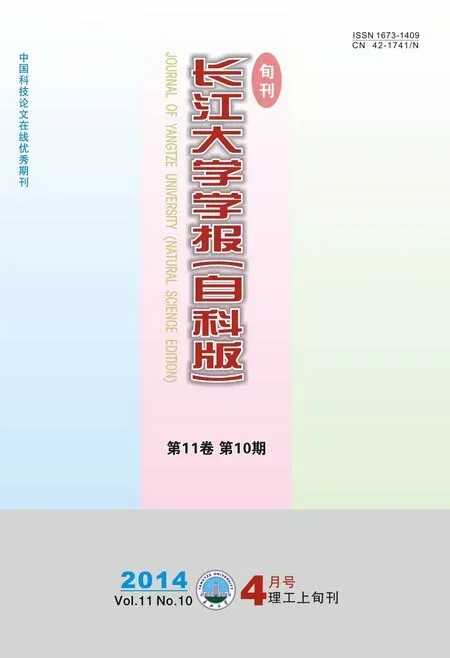

图1 XJ23-1-4井岩心单项盐水流速敏感性评价结果 图2 收集液体激光粒度分析结果

XJ23-1-4井岩心单项盐水流速敏感性评价结果如图1所示。从图1中可以看出,XJ23-1-4井岩心在单项盐水流速敏感性评价中表现为随着流量的增大,其水相渗透率也随之增大,当流量为2ml/min时渗透率的增加程度逐渐减缓。通过收集岩心出口端液体,用激光粒度仪检测出驱出液中有固相粒子存在,从而证实了确实存在微粒运移现象(见图2)。室内结果表现为无水流速敏损害,但考虑到出砂问题可能对储层造成的损害,在完井作业中也必须考虑到防砂工艺措施。

对于胶结疏松的岩石,随着流体注入速度增加,由于岩石胶结比较疏松,则微粒开始移动。对于渗透率较高、孔隙度较大的样品,由于孔喉半径大,允许通过较多颗粒,运移后冲出岩石端面,表现为渗透率不断上升的趋势;当运移微粒逐渐减少时,微粒冲出岩心或未堵塞喉道,则渗透率会逐渐趋于平稳。若发生运移的微粒尺寸相对于孔喉较大,数量多,则会在孔隙喉道处形成桥堵塞,造成渗透率下降。对于XJ23-1油田来说,由于储层表现出来的未固结或弱固结性,因此存在较为严重的微粒运移现象。在油气开采过程中,如果生产压差过大,或流速增加,极有可能促发黏土分散运移的作用,从而加剧储层的出砂趋势。

3.2 水敏感性评价

地层中黏土矿物在原始地层条件下是处于一种含有一定矿化度的水环境中,当淡水进入地层后,某些黏土矿物就会发生膨胀、分散,减少或堵塞地层的孔隙和喉道,造成渗透率的降低[3]。地层的这种遇淡水后降低渗透率的现象就称为地层的水敏性,水敏试验的目的就是评价地层水敏性损害程度的大小。

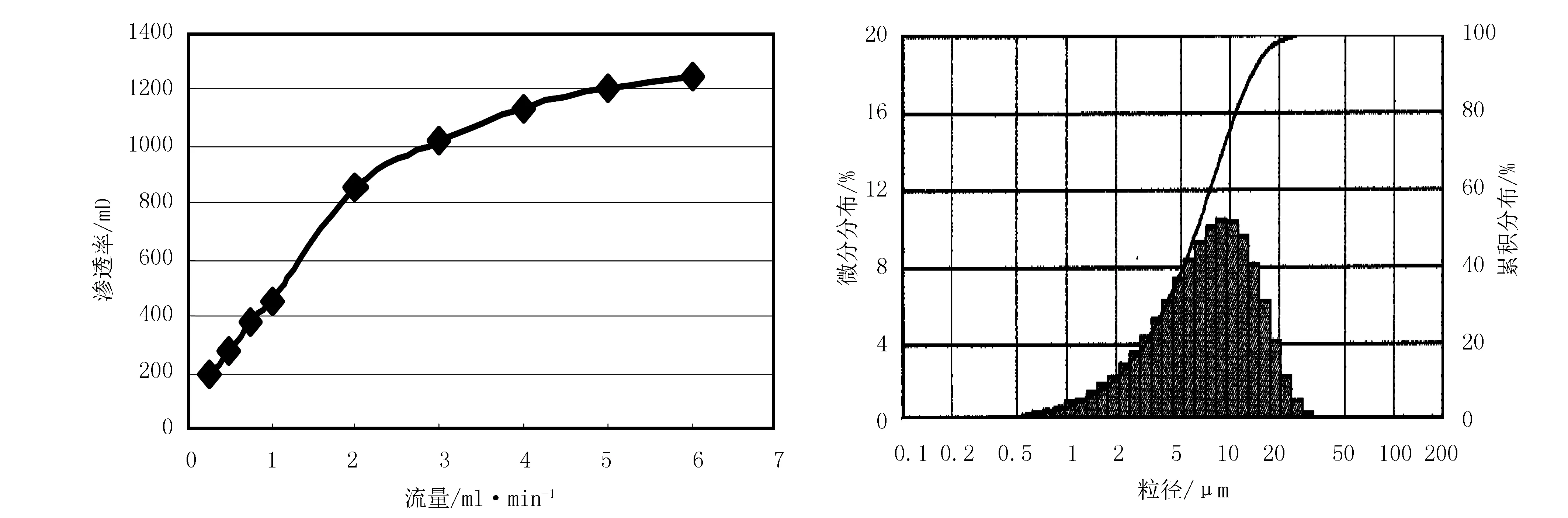

表1 单项水敏感性试验结果

注: 渗透率降低百分数是不同浓度的盐水为介质时岩心的渗透率与标准盐水为介质时岩心的渗透率的比值百分数。

单项水敏感性试验结果如表1所示。从表1可以看出,室内采用标准盐水代替模拟地层水时,地层岩心渗透率随矿化度的降低而降低,当矿化度降到5000mg/L时,渗透率下降到初始值的92.6%,可以确定其临界矿化度为5000mg/L。说明XJ23-1油田储层岩心具有中等偏强的水敏性。

基于此,在钻井过程中必须考虑到水敏可能造成的储层损害,并提前做好措施。

3.3 酸敏感性评价

如果在完井过程中,井眼附近的地层受到了堵塞损害,或者地层渗透率较低,影响了原油流出,就需要进行酸化处理以改善地层的孔隙结构和连通状况,以达到增产的目的。一方面,酸液对地层的孔隙有一定的溶蚀扩大作用,它使地层渗透率增加。另一方面,酸液与地层中某些矿物发生反应产生沉淀将会造成地层的堵塞,这种堵塞就是地层的酸敏性。

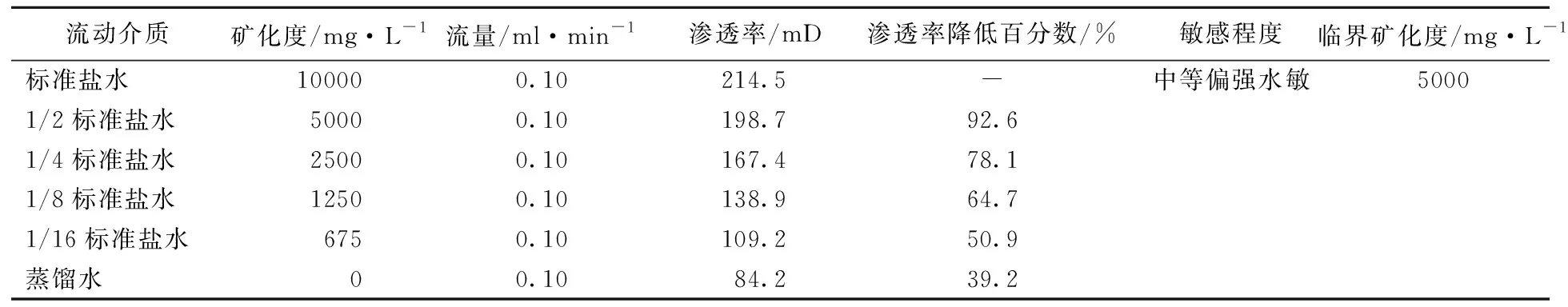

表2 酸敏感性试验结果

酸敏感性试验结果如表2所示。从2结果中可以看出,岩心在注酸后,渗透率均有明显下降,储层岩心的盐酸酸敏指数为11.1,土酸酸敏指数为21.6,表现为中等偏弱的盐酸敏感性损害。这与储层黏土矿物中含有绿泥石有关,绿泥石中含有大量镁、铁离子,注酸后会产生胶体状物质或是沉淀,从而造成储层孔隙堵塞[4-5],使储层具有酸敏性,它的均匀分布也会使得全油田范围内普遍存在酸敏的因素。

3.4 碱敏感性评价

在油气井钻、完井生产过程中,与地层接触的流体中有些是呈碱性的。碱敏性是指碱性液体进入地层后与地层中的碱敏性矿物发生反应而导致地层渗透率下降的现象。碱敏性评价试验的目的在于了解施工作业过程中对地层所用的碱性工作液是否会对地层产生伤害及伤害的程度,并找出产生碱敏的临界PH值,以此为据设计合理的施工工艺。

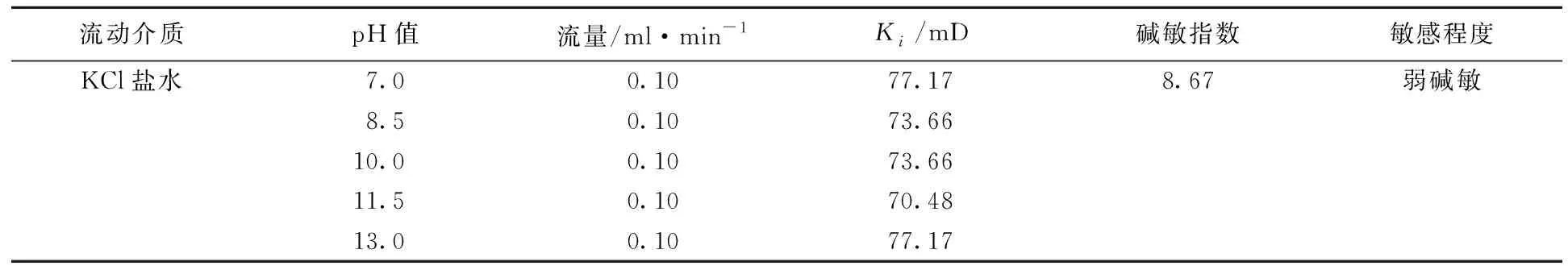

表3 碱酸敏感性试验结果

碱酸敏感性试验结果如表3所示。从表3可以看出,不同pH值的KCl盐水对岩心渗透率影响不大,基本无损害。XJ23-1油田储层岩心的碱敏指数为8.67,表现为极弱的碱敏性。根据油田关基础资料,XJ23-1油田主力储层段内的黏土总量相对较低,但存在一定的非均质性,并且伊利石含量较高,高岭石含量也在13%左右,而对碱敏感的蒙脱石含量很少,这应该是地层弱碱敏的原因之一。另外,地层水中也不存在碱性条件下易沉淀的高价金属离子,这也是地层弱碱敏的因素之一。

3.5 应力敏感性评价

目前应力敏感性评价试验主要可用2种不同的方式进行,一种是将围压保持恒定(如3.5 MPa),逐渐增加驱替压力以获得不同的有效应力(有效应力逐渐减小);另一种是将驱替压力(即流量)保持恒定,逐渐增大围压以获得不同的有效应力(有效应力逐渐增加)。笔者选用后一种方式。

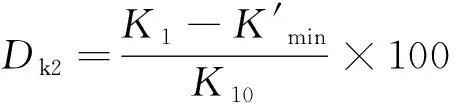

应力敏感性引起的渗透率损害率有2种计算方式:

(1)

(2)

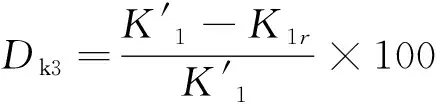

表4 应力敏感性试验结果

应力敏感性试验结果如表4所示。从表4可以看出,在改变围压的情况下,随着有效应力的不断增加,岩心的渗透率不断下降,并且在降低有效应力的情况下,岩心渗透率虽有所上升,但不能恢复到原来的渗透率上,这是典型的应力恢复的滞后现象。因此,XJ23-1油田存在应力敏感性,应力敏感指数Dk2为30.3;Dk3为8.58,属弱应力敏感。

4 结论

1)XJ23-1油田储层存在明显的微粒运移现象,虽然表现为非流速敏感性,但出砂问题是开发过程中需要注意的问题。

2)XJ23-1油田储层具有中等偏强的水敏性,钻井过程中须注意提高钻井液、完井液的抑制性,室内研究临界矿化度为5000mg/L。

3)XJ23-1油田储层对盐酸的敏感性为中等偏弱的敏感性,而对土酸的敏感性则为中等偏强。

4)XJ23-1油田储层对碱的敏感性较弱,不同pH值对储层的渗透率值变化不大。

5)对于XJ23-1油田的疏松砂岩储层,具有弱的应力敏感性。

[参考文献]

[1]张绍槐, 蒲春生. 储层伤害的机理研究[J].石油学报, 1994,15(4):58-65.

[2]SY/T5358-2002.储层敏感性流动实验评价方法[S].

[3]康毅力,罗平亚.黏土矿物对砂岩储层损害的影响——回顾与展望[J].钻井液与完井液,2000,17(5):36-40.

[4]连承波.龙西地区泉四段低渗透储层特征及油气富集规律[D].北京:中国石油大学(北京),2009.

[5]张金友,王兴志,张帆,等.川西北地区飞仙关组滩体类型及储集性研究[J].岩性油气藏.2008,20(3):65-67.