柳词与花间词的“救赎”

2014-09-08王磊

王 磊

(安徽行政学院安徽经济管理学院, 安徽 合肥 230059)

柳词与花间词的“救赎”

王 磊

(安徽行政学院安徽经济管理学院, 安徽 合肥 230059)

花间词和柳词在文学史上都被看作是艳情文学,但二者本质上实有不同。柳永的艳情词注入了对男女私情的个体化的真切体验,带着较为鲜明的平等意识和新爱情观,从而替花间词赎了“好色”之罪,而且柳词直率的情感表现、“骫骳从俗”的创作取向与中国封建社会后期审美精神走向言情化、世俗化有着潜在的深刻联系。

花间词;柳永词;救赎;启蒙

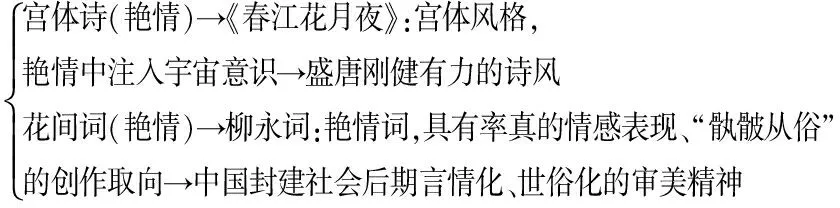

“救赎”是西方文学的一个普遍性主题。在基督教的罪愆意识的影响下,救赎意识不仅成为西方文学的一个显意识,而且救赎意识直指人生价值和个体存在的本根,因而具有强烈的批判反省精神。中国文化是一种缺少宗教情怀的世俗文化,中国文学也充满了世俗的精神,那么救赎意识在中国文学中是否就不存在呢?上个世纪40年代,闻一多先生发表了他的《宫体诗的自赎》一文。闻先生用他充满灵性的笔触奇妙地揭示了中国文学中一条潜在的救赎主题,那就是文学对“好色之罪”的“自赎”问题。中国传统知识分子对于艳情文学创作内心里是有一种“罪孽”意识的,中国传统文人的这种“罪意识”的典型表现即体现在诸如唐陈子昂的“常恐逶迤颓靡”和宋陆游的“以识吾过”的说法中。从这些说法中可以看出不同历史时期文学家对“好色之罪”的那种曲折的忏悔心情。笔者认为“好色之罪”及其救赎之主题是中国文学史上的一条不容忽视的发展线索。但“自赎”主题仍然是“潜在的”,闻一多以其非同一般的洞见揭示了这一潜在的文学发展规律,令人耳目一新。闻先生说盛唐诗肇始于《春江花月夜》这样一首“宫体诗”:“那一百年间梁、陈、隋、唐四代宫廷所遗下了那份最黑暗的罪孽,有了《春江花月夜》这样一首宫体诗,不也就洗净了吗?向前替宫体诗赎清了百年的罪,因此,向后也就和另一个顶峰陈子昂分工合作,清除了盛唐的路。”[1]宫体诗是在盛唐文学之前出现的一种香艳轻靡的艳情诗,按照闻先生的解释,初唐的《春江花月夜》也是一种宫体风格的诗,但却是一种充满了积极的自我救赎精神的宫体诗,它在宫体诗的旧形式中注入了新的时代精神,从而开启了盛唐文学的辉煌纪元。有时历史会出现惊人的相似之处!在宋词走向繁荣之前,也出现了一种艳情文学叫“花间词”,它同样提供了一个“反向的”历史支点。花间词的出现开启了一段新的艳情文学创作的历史,这一次历史的“救赎”任务则落在了柳永的身上:柳词不仅通过创作大量“慢词”来直面反映新的市民生活,为风格多样的宋词的出现准备了历史条件,而且其大胆的情感表现也为中国封建社会后期审美精神走向讴歌男女私情和追求情感解放作了历史性的先导,甚至也可以说是为后来的《牡丹亭》和《红楼梦》的出现准备了历史性的机缘。本文拟从闻一多先生揭示的文学发展的“救赎”视角切入来重新审视柳词创作的这一历史意义。

一、花间词:被“清雅”、“寄托”说遮蔽了的“好色”本质之揭橥

《花间集》是艳情词,这似乎是无可争辩的事实。之所以说是“似乎”,是因为历史上确实有人认为它不是艳情词。第一个为花间词作辩护的是为《花间集》作序的欧阳炯。欧阳炯的《花间集序》过去一般被看作是一篇有关艳情词的宣言,《花间》词“乃上承南朝宫体诗之传统,下扬晚唐五代之‘娼风’”[2]102。王运熙、顾易生的《中国文学批评通史》也持同样的观点,欧阳炯“赞美花间词,继承了南朝清商曲、宫体诗的传统”[3]713。但这样的说法忽视了欧《序》为花间词作辩护的意图,很遗憾地遮蔽了文学史上的一个有趣的现象,即中国古代的知识分子在对待艳情文学的态度上往往是言行不一的。朱崇才指出了欧阳炯序文中的“矛盾心态”:欧阳炯在承认花间词风格艳丽妖娆这一事实的同时,“又对这一事实抱着既欣赏又内疚、既自我赞同又自我批判的复杂心态”[4]14。欧阳炯的《花间集序》即带有强烈的寻找托辞而为这本“艳情词集”作辩护的意图。笔者的这一想法在彭国忠《〈花间集序〉:一篇被深度误解的词论》一文中得到了印证。彭文认为欧阳炯的《花间集序》表达的词学观是“扬‘清’贬‘艳’”。[5]

对《花间集》创作辩护最卖力,也最有影响的是清代的著名词学家张惠言。张惠言认为词“缘情造端,兴于微言,以相感动。极命风谣里巷男女哀乐,以道贤人君子幽约怨悱不能自言之情……盖《诗》之比兴,变风之义,骚人之歌,则近之矣”(《词选序》)[6]1617。按照这样的比附方式,他把花间词中的一些艳词作了一番“微言大义”般的阐读。例如他把温庭筠的《菩萨蛮》(小山重叠金明灭)说成是“此感士不遇也”,并将“照花”四句妄解为“离骚初服之意”[6]1609。在张惠言的“包装”下,花间词俨然脱离“艳科”,而“发乎情,而止乎礼义”,简直词也能“载道”了。

从深层心理学的视角分析,这些辩护也正曲折地反映了传统封建文人潜意识心理中对于表现艳情所存在的深刻的“罪意识感”。但我们不能因为欧阳炯和张惠言的辩护,特别是张惠言“比兴寄托”说的影响,而真的以为花间词与宫体诗有什么本质的区别。虽然《花间集》的创作主体由封建君臣更多变成了失意的封建文人,因而《花间集》中出现了一些清雅、甚至清绝之作,并也呈现出一定的多样化风貌,但这并不能改变其艳情的本质。如《花间集》收温庭筠的《菩萨蛮》词共14首,这14首词描写女子闺房的物品、女子头上的饰品、服饰图案、描写女子的发、眼、眉和花草莺蝶等处,笔者粗略统计了一下超过85处,平均每首有6处,约一对句有1.5处,个别首中一句中更有两三处相关描写。在温词中大量反复描写的物品有鸾镜、罗襦、绣衫、绣枕、锦衾、竹簟、锦账、绣帏、屏山、蝉鬓、宝函、玉钗、翠钿、人胜、花靥、钿筐、金粟、翠翘、凤篦、画罗、纱窗、玉钩、翠幕、翠箔、簏簌、香烛、金鸭(香炉)、兰釭、画堂、空阶、玉楼……,以及各种花草莺蝶,举不胜举。这些物品无不是围绕着女子身上饰品和女子闺房周边之物,反复细致,不厌其烦。对此邓乔彬有一个基本的评估:“这些作品主要是描写女子的外在姿容,写及不少欢会场面,其下者甚至流为色欲。”[7]19

经过盛唐开创的高峰,历史好像又重新跌回它的起点,那个被闻一多称为犯了“好色的罪”的起点。不过历史并不是简单地回复到那个起点:宫体诗只是南朝君臣在奢靡的宫廷生活中的唱和之作,而在《花间集》的绮语柔情中更加入了风流才子和失意文人们的清思雅韵这一新的因素。

闻一多先生说,张若虚用同是宫体诗的《春江花月夜》那“一番神秘而又亲切的、如梦境的晤谈,有的是强烈的宇宙意识,被宇宙意识升华过的纯洁的爱情,又由爱情辐射出来的同情心”一把洗清了宫体诗的“罪孽”。那么这一次同样是浮艳轻靡的“花间词”所犯下的“好色的罪”,历史的“救赎”行动又将由谁完成?“凡有井水饮处,即能歌柳词。”这一次是影响更为巨大广泛的柳永的“艳情词”创作,它将不再以“宇宙意识”来装点它的“爱情意识”,而是直接以“爱情意识”这一新的时代精神来开启一条“救赎”之路。

二、“别具只眼”:柳词“艳情”意识的当代解读

历史上对柳词的评价非常极端,赞美者誉之为“直逼唐人”,“格高千古”;贬之者则比之为“都下富儿”“声态可憎”,甚至说柳词有“野狐涎之毒”等,大加抨击。为什么会出现如此极端的评价?南宋张炎道出了其中的秘密:“词欲雅而正,志之所之,一为情所役,则失其雅正之音。”(《词源·杂论》卷下)[6]266“康、柳词亦自批风抹月中来,风月二字,在我发挥,二公则为风月所使耳。”(《词源·杂论》卷下)[6]267原来柳词之所以遭到了否定性的评价,是因为他写的是“风月”内容的艳情词。但问题来了:柳永的艳情词与“花间”的艳情词在“为风月所使”上又有何不同?为什么对柳词的评价在自宋以来大部分情况下都不如温词?如此,何以我们还要说柳永的艳情词赎了花间词的历史的“好色之罪”?如果因为“知人论世”的缘故,说柳永“薄于操行……日与狷子纵游娼馆酒楼间,无复检约”,“乃以无行黜之”(《苕溪渔隐丛话》卷二)[6]171,那么同样是写艳情词的温庭筠也是被评价为“有才无行”的,如《旧唐书》本传载温庭筠“士行尘杂,不修边幅,能逐弦吹之音,为侧艳之词”[8]1020。温庭筠与柳永基本上都属于仕途多舛的失意文人,温词与柳词也都被袁行霈称作是“浪子文学”。但温庭筠却被后世词家极为追捧,如张惠言说:“温庭筠最高,其言深美闳约。”(《词选序》)[6]周济说“如飞卿则神理超越,不复可以迹象求矣”(《介存斋论词杂著》)[6]1631,刘熙载更云:“温飞卿词精妙绝人”(《艺概·词概》)[6]3689。对柳、温二人艳情词的评价为什么会出现如此巨大的差别?

清王士禛说:“顾太尉‘换我心为你心,始知相忆深’,自是透骨情语。徐山民‘妾心移得在君心,方知人恨深’。全袭此。然已为柳七一派滥觞。”(《花草蒙拾》)[6]674原来真正的原因在于,柳永是“透骨情语”派故也!对照一下《花间集》和《乐章集》,花间词所抒发的情感内容仍然是传统的闺怨离愁,这决定了花间词无论是“清”或“艳”都反映了封建士大夫或封建权贵阶层的审美趣味。如彭玉平所言:“无论是《花间集》的文本,还是《花间集叙》,都融入了当时权贵阶层带有普遍性的生活情调和审美趣味。”[9]与之不同的是,柳永的艳情创作表达的是他与底层歌妓们完全个体化的真切的爱恋体验。虽然这些情感是带有风流才子性质的(实际上后期封建社会带有启蒙性质的文学创作内容大多是风流才子的爱情故事),但它们与传统士大夫们对这些歌妓们的感情在性质上是不一样的。这突出体现在柳词所传达的男女感情的性质已经大为不同,柳永的爱情观已是不讲社会身份,只讲“才子佳人”的具有较强平等意识的新爱情观。虽然唐代柳祥《潇湘录·呼延冀》已有“妾既与君匹偶,诸邻皆谓之才子佳人”的说法,而且到清代时“才子佳人”的爱情故事已成窠臼;但提出“才子佳人”的爱情理想,大胆表达对封建道德禁锢不满的,虽非肇始自柳永,但柳词对这一理想的直面的大胆讴歌恐怕也非前人所能及。“自古及今,才子佳人,少得当年双美。”(《玉女摇仙佩》)在封建士大夫们那里,歌妓们只是玩物,如晚唐节度使高骈《广陵宴次戏简幕宾》中便讲得很直白:“将军醉罢无余事,乱把花枝折赠人。”与之对照的是,柳永的“恋歌”中所传达出的对歌妓们的朴素的情感吟讴是非常真切感人的。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”(《凤栖梧》)“朦胧暗想如花面,欲梦还惊断。和衣拥被不成眠,一枕万回千转。”(《御街行》)“知何时,却拥秦云态,愿低帏昵枕,轻轻细说与,江乡夜夜,数寒更思忆。”(《浪淘沙慢》)“毕竟不成眠,一夜长如岁……系我一生心,负你千行泪。”(《忆帝京》)“好景良天,彼此空有相怜意。未有相怜计。”(《婆罗门令》)如此不胜枚举。读《乐章集》,想象一下其背后那些“平康巷陌”的爱情故事,会真有点像是读古代版的小仲马的《茶花女》,而且《乐章集》所表露的主人公的内心情绪比《茶花女》更复杂、更多面。只是柳词中所隐藏的那些感人的爱情故事,需要我们用阐释学的以重建历史情境的方法去细细品读才行。柳词中绝大多数词篇的抒情主人公都是以“我”的身份出现的。这种以自己的身份歌唱自己的爱情,而不是扭扭捏捏的“男子而作闺音”,包括大胆呼号“美人才子,合是相知”(《玉蝴蝶》)的直露的爱情诗篇,乃是历史上的一种全新意识。

《乐章集》的爱情描写不仅充满真挚的情感,而且更难能可贵的是柳永在他的创作中真实地刻画了歌妓们的心理活动和个性形象。“早知恁么,悔当初、不把雕鞍锁。”“镇相随,莫抛躲。针线闲拈伴伊坐。”(《定风波》)“待伊要、尤云殢雨,缠绣衾、不与同欢。尽更深、款款问伊,今后敢更无端。”(《锦堂春》)“永弃却、烟花伴侣。免教人见妾,朝云暮雨。”(《迷仙引》)简单的心愿,率真的个性,读来令人鼻酸情伤。这是迥异于封建士大夫趣味的新的市民阶层趣味的表现。封建士大夫们“男子而作闺音”所写不过是浮泛的闺怨离愁。在这些作品中女子要么是男子观看的物化对象,要么是表面写爱情但女子的形象却是完全抽象的。前者如温庭筠的《菩萨蛮》类,后者如苏轼的《水龙吟》(似花还似非花),人与物的形象完全是在一种迷离恍惚的浑然之中,而这样的审美趣味在封建士大夫们看来就是情诗的最高境界了。对此日人村上哲见有过比较深刻的表述:“在历来的诗词中,不仅缺乏一般地歌咏男女之情的内容,即使有所吟咏,也要经过观念作用的过滤,将其描写成为抽象的、象征式的形象;而耆卿则坦率地描绘出具体的活人及其感情;在这一点上二者有着根本的区别。”[10]198两相对比,我们就不难理解,柳永用贴近生活的语言所刻画的歌妓们的真实形象给予封建士大夫们的冲击是多么强烈了。宋张舜民《画墁录》记载了一个颇耐人寻味的故事:“柳三变既以词忤仁庙,吏部不放改官。三变不能堪,诣政府。晏公曰:‘贤俊作曲子么?’三变曰:‘只如相公亦作曲子。’公曰:‘殊虽作曲子,不曾道彩线慵拈伴伊坐。’柳遂退。”(引自《宋人轶事汇编》卷十)[11]晏殊位高宰辅,也写了不少艳情词。但他却看不惯柳永的艳情词,原因就在于柳词道出了市井歌妓们真实的思想情感。

《乐章集》中也有不少男女性爱内容的描写,但对比《花间集》,“花间”对男女性爱的描写是暗示性的和抽象的,是可以作“比兴寄托”的穿凿的,而柳词在对肉体关系的描写中注入了真实的生活,因而柳词的艳情描写便带有了更多的真正的肉体温度,是无法作“比兴寄托”的穿凿的。清田同之的话就暴露了其中的奥秘:“《国风》《骚》《雅》,同扶名教。即宋玉赋美人,亦犹主文谲谏之义。良以端之不得,故长言咏叹,随指以托兴焉。必欲如柳屯田之‘兰心蕙性’‘枕前言下’等言语,不几风雅扫地乎?”(《西圃词说》)[6]1452柳词之被人看作是风雅扫地,根本原因就是柳词直接来自生活的少有顾忌的描写是无法作“托兴”“主文谲谏”的解读的。这同样也是柳词罕见咏物词的原因,而咏物词却是大多数传统文人的一个创作特色。

柳永更把羁旅行役与艳情结合起来,这成为其艳情词创作的一个更大亮点。前人往往将柳永的羁旅行役词与柳永的艳情词一分为二,称前者为雅词而加以肯定,称后者为俗词而加以否定。如清邓廷桢说:“《乐章集》中,冶游之作居其半,率皆轻浮猥亵,取誉筝琶。如当时人所讥,有教坊丁大使意。惟《雨霖铃》之‘今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月’,《雪梅香》之‘渔市孤烟袅寒碧’,差近风雅。《八声甘州》之‘渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼’乃不减唐人语。‘远岸收残雨’一阕,亦通体清旷,涤尽铅华。昔东坡读孟郊诗作诗云:‘寒灯照昏花,佳处时一遭。孤芳擢荒秽,苦语余诗骚。’吾于屯田词亦云。”(《双砚斋词话》)[6]2528柳永的羁旅行役词意境高远壮阔,情感也相当豪放,因而被学者看作是柳词中的“豪放词”。但柳永的“豪放词”与苏辛等人的“豪放词”完全不同,它不是“摆脱绸缪宛转之度”,而是紧密地与抒写男女情爱相思内容的艳情成分相结合,往往上阕写羁旅行色和伤秋登高,下阕则转向相思怀人。如《雪梅香》上阕有“楚天阔,浪浸斜阳,千里溶溶”,意境阔大、雄浑,几乎可追盛唐气象,而下阕则转入“想佳丽,别后愁颜,镇敛眉峰”,更有“雅态妍姿正欢洽”等艳句对欢会场景的回忆。柳永的羁旅行役词与艳情词是深刻结合在一起的。其它如《曲玉管》(陇首云飞)、《两同心》(伫立东风)、《定风波》(伫立长堤)、《归朝欢》(别岸扁舟三两只)、《凤栖梧》(伫倚危楼风细细)、《阳台路》(楚天晚)、《诉衷情近》(雨晴气爽)、《留客住》(偶登眺)、《夜半乐》(冻云黯淡天气)、《轮台子》(雾敛澄江)、《玉蝴蝶》(望处雨收云断)、《洞仙歌》(乘兴)、《引驾行》(红尘紫陌)、《迷神引》(一叶扁舟轻帆卷)、《倾杯乐》(楼锁轻烟)等无不具有同样的抒情形态。包括柳永历来最受好评的《八声甘州》(对潇潇),被苏轼赞誉为“唐人佳处,不过如此”,其上阕“对潇潇、暮雨洒江天,一番洗清秋。渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼”,意境阔远,而下阕也是转入怀人意绪的抒发:“想佳人、妆楼颙望,误几回,天际识归舟。”

柳永将艳情打并入羁旅行役词之中,一方面借宋玉登山临水的意境而嵌入具有时代新意识的男女情爱的描写,一把将传统的因悲秋而生的悲慨难平的意绪转入哀感顽艳的艳情意识之中。“动悲秋情绪,当时宋玉应同。”实际上已是不同,星移景换,物是人非,时代精神已悄然潜移。李泽厚说:“苏东坡生得太早,他没法做封建社会的否定者,但他的这种美学理想和审美趣味,却对从元画、元曲到明中叶以来的浪漫主义思潮,起了重要的先驱作用。直到《红楼梦》中的‘悲凉之雾,遍被华林’,更是这一因素在新时代条件下的成果(参看本书《明清文艺思潮》)。苏轼在封建后期传统美学上的深远的典型意义,其实就在这里。”[12]267笔者不同意李泽厚的这一观点。柳词与唐诗中的李杜、宋词中的苏辛等相似作品的审美风貌都大为不同,它深刻地代表着中国封建社会后期审美精神的“转向”。因此,不是苏轼的“一洗绮罗香泽之态”,而是柳永的“透骨情语”,才是在中国封建社会后期的传统美学上具有深远的典型意义。另一方面柳永将艳情打并入羁旅行役词之中也改变了传统的抒写男女离别相思之情的文学意境。如温庭筠、韦庄、冯延巳、晏殊等,常常借闺中女子的口吻和眼界,景物不出闺阁园亭之中,意境狭窄,柳词则将相思怀人意绪和离别佳人的痛悔深怜之情置入高远的景物上和壮阔的意境中,从而开辟了艳情词的全新格局。

三、“情”对“色”的救赎与柳词历史性命运的再思考

鲁迅说:“旧文学衰颓时,因为摄取民间文学或外国文学而起一个新的转变,这例子是常见于文学史上的。”(《门外文谈》)柳词就是一个典型的案例。柳词创作的革新意义是多方面的:

(一)宋代城市经济的繁华使世俗的市民生活越发从文化意识的边缘走向中心,走向时代文学的前沿。柳永可看作是中国正统文学、文人文学向非正统文学、民间文学转关与革新的第一人。柳永“慢词”的叙事性功能增强也可看作是元明清戏曲兴起的前奏先声。清钱裴仲说:“柳词与曲,相去不能以寸。”(《雨华盦词话》)[6]3012李渔则直言柳永为“元曲之祖”:“柳七词多,堪称曲祖,精魂不肯葬蒿莱。”(《笠翁馀集》)[6]5包括《旧唐书·音乐志三》称词是“胡夷里巷之曲”,这些都反映了词的兴起发展与民间文学的深刻联系,这也体现在柳永“骫骳从俗”的创作取向上。柳词在词史上率先吸收了大量的民间俚俗语言入词,这方面也成为柳词饱受诟病的地方,如“浅近卑俗”、“词语尘下”、“闺门淫邪之语”、“多杂鄙语”、不雅、乏韵等等,但在今天看来,它反映的不过是新的文学样式和文学精神在其诞生后因为给予了传统创作观念以巨大冲击而必然引起的反弹。

(二)柳永的为人和创作都反映了中国封建社会的知识分子形象出现了新的转捩点。中国传统的知识分子形象用“身在江湖,心存魏阙”,或用范仲淹的“居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君”来描述是最恰当不过了,在如许高尚的道德精神内涵中本质上都缺乏一种个性的自觉意识和对自我价值的维护意识。从阮籍的“我腾而上将何怀”,李白“天生我才必有用”、“吾辈岂是蓬蒿人”中对个性和才情的张扬,到柳永“奉旨填词”、“白衣卿相”的反抗意识和潜意识中对封建最高统治者的鄙夷的态度,通过肯定个人的才情到肯定自我价值,这些都表现出鲜明的自我意识的觉醒。传统文人的“穷通观”被打破了,历史的深层意识形态到了柳永这里实际上已发生了质变。可以说,柳永的个性特质是后世唐寅、郑板桥这类“风流才子”形象的滥觞,也是贾宝玉形象之所以出现的一个历史性前提。用这一类的风流才子形象来对抗儒家的传统礼教价值观,这是中国封建社会后期启蒙思想发展的一个本质性特征和后期文学表现的一个主要内容,具有强烈的反封建意义。

(三)对“喁喁儿女私情”的大胆、直率、真诚的表现,是柳永词创作中最有价值的、最富有时代精神的内容。柳永词风格多样,才情很高,被苏轼赞誉为“其佳处不减唐人”,或“格高千古”(王国维),或“中具浑沦之气”(清宋翔凤《乐府余论》)。这样深具才情的人写出的作品被讥讽为“多杂以鄙语”、“浅近卑俗”、“词语尘下”,个中显然有“历史性”误读的缘故。若以为柳词是因为“多杂以鄙语,故流俗人尤喜道之”,那同样是好用鄙词俗语、“以笔墨劝淫”的黄庭坚词何以不能做到“天下咏之”、“凡有井水饮处即歌柳词”的地步?黄庭坚“有些艳词比柳词还露骨,语言比柳词更俚俗,有的方言甚至连字书上也找不到”[13]88。因此,真正的原因不在于鄙词俗语的使用,而在于柳词所描写的男女私情的内容、态度和方式,以及柳词所表现的女性形象所具有的强烈的个性特征,与传统闺怨诗、艳情诗所表现的类型化的女性形象和抽象化的女性心理有着非常强烈的对比。柳永的艳情词所歌唱的男女之情正是传统封建士大夫缺少的那样一种真挚的、个体化的、以“我”的名义承担的东西,在这历史性的“承担”中,甚至色欲的、肉体的体验也在柳词对“情”的真挚的吟唱中升华了。这些都决定了柳词与其他艳情词创作的本质性不同。在柳词所表现的“喁喁儿女私情”中透露出的实在是新的时代精神的躁动。

陆游曾指出:“《花间集》皆唐末五代时人作。方斯时,天下岌岌,生民救死不暇,士大夫乃流宕如此,可叹也哉!”(《跋〈花间集〉》)[14]358“流宕如此”的花间词其实也并不全是“好色”之作,像韦庄的“不知魂已断,空有梦相随”(《女冠子》),顾夐的“换我心,为你心,始知相忆深”(《诉衷情》)等,语言质朴,感情真率热烈,有民歌风,非常感人。但这一类的作品在《花间集》中为数不多。直到柳词出现,花间词那点隐晦于男权意识和“罪孽”意识下的真挚情感,才终于被解放出来,“救赎”出来。闻一多先生说张若虚等人的创作为宫体诗注入了“宇宙意识”,从而为盛唐刚健有力的诗风开辟了道路。但这一次,柳永的艳情词创作不再用“宇宙意识”装点自己,而是直接在传统的艳情描写中注入了对男女私情的完全个体化的真切体验,注入了真实的个体意识和生命意识,注入了对“喁喁儿女私情”的、不论身份只论“才子佳人”的平等意识和新爱情观,从而向前替“花间词”赎了“好色”之罪,为“好色的”艳情文学担当了一定的历史性的“救赎”意义。

简单图示如下:

这是一次“情”对“色”的历史性“救赎”。情的价值的觉醒和张扬是明末清初中国社会走向近代启蒙的路径之一。柳词率真的情感表现、真实的女性心理刻画以及“骫骳从俗”的创作取向推动了中国封建社会后期审美精神向言情化、世俗化的深刻转向。可以说柳永是当时最能代表新的时代精神的灵魂性人物。假如真像明代奇人冯梦龙所设想的那样,于儒道释教外别立一“情教”(《情史·龙子犹序》),或如《红楼梦》那样立一“情榜”,笔者以为理想版的教主或“榜主”的人选非贾宝玉莫属,而现实版的教主或“榜主”的人选则非柳永不可了!由“喁喁儿女私情”的醒觉到“情教”、“情榜”概念的提出,从柳永的艳情词创作到言情剧《牡丹亭》和爱情悲剧《红楼梦》的出现,中国封建社会后期审美精神发展的一条主线还是依稀可辨的。

[1] 闻一多.宫体诗的自赎[J].当代评论,1941(10).

[2] 杨海明.唐宋词史[M].南京:江苏古籍出版社,1987:102.

[3] 王运熙.顾易生.中国文学批评通史(三)[M].上海:上海古籍出版社,1996:713.

[4] 朱崇才.词话史[M].北京:中华书局,2006:14.

[5] 彭国忠.《花间集序》:一篇被深度误解的词论[J].学术研究,2001(7).

[6]唐圭璋.词话丛编[M]. 北京:中华书局,2005.

[7] 邓乔彬.唐宋词美学[M].济南:齐鲁书社,1993:19.

[8]刘昫等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[9] 彭玉平.《花间集序》与词体清艳观念之确立[J].江海学刊,2009:(2).

[10] 村上哲见.宋词研究[M].杨铁婴,等译.上海:上海古籍出版社,2012: 198.

[11] 丁傅靖.宋人轶事汇编[M]. 北京:中华书局,2003:465.

[12] 李泽厚.美的历程[M].天津:天津社会科学院出版社,2001:267.

[13] 袁行霈.中国文学史(第三卷)[M].北京:高等教育出版社,1999:88.

[14] 郭绍虞.中国历代文论选(卷二)[M].上海:上海古籍出版社,2001:358.

责任编校:汪孔丰

LIUYong’sciandtheRedemptionofHuajianci

WANG Lei

(Anhui Administration Institute, Anhui Institute of Economics and Management, Hefei 230059, Anhui, China)

Huajianciand LIU Yong’sciin the history of literature are both considered to be erotic, but they are different in essence. LIU Yong’s eroticciinjects real individual experience into love between men and women, with sharp equality consciousness and new love concept, atoning the crime of being erotic committed by Huajianci. The direct emotional expression and secular style in LIU Yong’sciis closely related to romanization and secularization of the aesthetic spirit in the later part of feudal China.

Huajianci; LIU Yong’sci; redemption; enlightenment

2013-12-04

王磊,男,安徽长丰人,安徽行政学院讲师,硕士。

时间:2014-4-18 17:23 网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/doi/10.13757/j.cnki.cn34-1045/c.2014.02.006.html

I207.23

A

1003-4730(2014)02-0027-06