政治隐喻中的意识形态

2014-09-06贺梦依

贺梦依

(遵义医学院,遵义,563003)

政治隐喻中的意识形态

贺梦依

(遵义医学院,遵义,563003)

文章以认知语言学中的概念隐喻为观察视角,选取中美两国政要互访期间在六所重点大学的演讲为语料进行研究,以揭示政治隐喻背后暗含的意识形态。统计数据显示在中美两国政要的演讲中,其隐喻的类型多达21种,可见政治隐喻的丰富和多样性。总体而言,汉语中概念隐喻更具普遍性。文章同时对中、美各方前五种隐喻以及中美独有的隐喻进行了详细的分析、对比和探讨,发现政治语篇中的概念隐喻具有一定的民族文化色彩和约定性。另外,文章借助统计软件包SPSS16.0对中美政要运用的隐喻频率进行了显著性差异对比分析和讨论。在概念隐喻与意识形态的关系上,研究表明概念隐喻具有意识形态建构功能,而意识形态制约着概念隐喻的生成和运用。

政治隐喻,意识形态,中美政要,频率

1.引言

政治受到根植于人性的客观法则的支配;而人类的基本需要既包括物质的,也包括精神的需要。政治行为往往是理想主义和现实主义的结合。在理想与现实的联姻中,意识形态既是政治行为的原因,也是政治行为的结果。意识形态主要为政治学和社会学所关注。然而语言作为社会认知的创造性工具,不仅是一种中介,同时也是一种“社会存在”,因为语言不仅构成了社会现象,而且它本身也是由社会现象所构成的。本文从认知语言学的角度探讨政治隐喻中的意识形态。

2.隐喻中的意识形态

意识形态一直是个极具争议的概念,可以说莫衷一是。十八世纪末法国哲学家Tracy(1754~1836)第一次提出了这一概念,他从认识论的角度出发,把意识形态看作一种新的“观念科学”(science of ideas),是一种观念学(麦克里兰2005:7)。意识形态一词最初属中性词,但很快因法国革命而被拿破仑赋予了贬义。在《德意志意识形态》中,马克思批评“青年黑格尔主义者”的观点是意识形态,并用意识形态来指一种狭隘的、带有阶级偏见的资产阶级观点(周琪2006:3)。汉斯·摩根索(1996:7)从现实主义出发,强调意识形态作为权力斗争工具的一面——它被用来为权力斗争辩护,使权力斗争合理化、合法化。政治家在权力斗争的旋涡中陷得越深,就越难看清斗争的真正性质,而总是用政治意识形态的假面具自欺欺人,使政治家本人和公众在心理上和道义上更易于接受这样的权力之争。

在语言学界,对意识形态关注最多的是从事批评分析的学者们。Fairclough(2003:9)认为,“意识形态是世界各方面的表征,对权力、控制、剥削等社会关系的建立、维持、改变起作用”。van Dijk(2008:34)则认为,“意识形态是社会认知的一种形式,为一个群体、阶级或其他社会组成的成员共享。意识形态不能简单地被认为是一系列观念或态度,其社会认知的特征是最基本的。意识形态是一种复杂的认知框架,控制着其他社会认知包括知识、意见、态度甚或偏见在内的社会表征的形成、转化和应用”。Lakoff说,“意识形态是一种特定的概念系统,包括道德系统。意识形态包括有意识和无意识两个方面。如果你去问一个具有政治意识形态的人信奉什么时,他将会列出一系列信念和概论。作为一个认知语言学家,将会分辨出隐含在这些有意识的信念中的无意识框架和隐喻。对我而言,这些隐含的、无意识的部分便是意识形态最有趣的。这也是认知语言学家的‘可为之处’”(转引自Oliveria 2001:37)。换言之,隐含在隐喻之中的意识形态是最值得去探寻的。Ungerer和Schmid(2009:143-152)指出隐喻有三大功能:修辞功能、解释功能和意识形态构建功能。隐喻的意识形态构建功能是通过“框架”的“框定”(framing)功能得以实现的。Minsky(1974:2)首次提出框架这个概念并指出,“当遇到新的情况(或是对现有观点要做出基本改变)时,人们总是要从记忆中挑选出一个结构(structure),这个结构就叫框架,框架即代表典型情景的数据结构”。之后,Fillmore等认知语言学家不仅对人们在经验积累过程中形成的概念框架进行了研究,还对人类如何在各种社会因素和心理因素的促使下利用框架来对人和事物进行“框定”做了研究。所谓框定,就是把某人某物看作是一个框架中的成分,并由此设定这个成分与其他成分之间的关系(朱永生2005:2)。概念隐喻的意识形态构建功能主要是基于Fillmore的框架理论得以实现。比如,为了使利比亚战争正义化,奥巴马总统在美国国防大学发表了有关利比亚战争的演讲,其采用了大量的概念隐喻:“卡扎菲的统治是噩梦”、“卡扎菲的统治是犯罪”、“美国是全球安全的领航者”、“美国是世界警察”、“美国是世界工作者”等,通过这些隐喻的框定作用,美国领导集团和政治精英被授予了一把“可怕而貌似正义的”软刀子,美国人民因此也就更容易接受利比亚战争(贺梦依2011)。总之,隐喻可以帮助政治家们对现实重组,创建一个隐喻性的现实,从而影响人们的思维,重塑人们的态度,框定人们的观点和意识形态,改变人们的行动。

3.分析和讨论

3.1 研究方法

本研究选取1997到2008年中美政要胡锦涛主席、温家宝总理、江泽民主席、奥巴马总统、布什总统、克林顿总统互访期间在六所重点大学发表的演讲为语料,建成六个语料库,编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ,库容分别为4296、4666、4555、13233、10902、20636,总计约58288字。

之所以选择两国政要在大学的演讲为语料,首先是基于青年自身不言而喻的重要性。其次是源于国际政治交流中的青年现象。青年外交历来都倍受各国重视,成为党和国家的政治策略。第三,根据政治学者对政治社会化过程的研究发现,一个人对于国家和政治团体的认同,大抵成形于求学时期的青年时代。因此,选择大学青年作为领导互访演讲的受众,其意义深远。这种语料因其高度的政治性而更具研究意义。

在隐喻的识别分析过程中,本研究采用Gerard(2002:386-407)的五步法:隐喻焦点识别、隐喻思想(概念)的识别、隐喻比较的识别、不完整命题的识别、隐喻映射的识别。在概念隐喻识别、分类的基础上,进而对其暗含的意识形态进行分析、讨论。

3.2 隐喻数据统计

根据概念隐喻理论和Gerard的隐喻识别统计方法,我们对六篇演讲文中的概念隐喻进行了统计。从表1可以看出每篇演讲文的隐喻数分别是181、162、144、118、83、139(包括源域和目标域)。其主要类型包括旅行隐喻、水流隐喻、建筑隐喻、战争隐喻、机体隐喻、拟人隐喻、学习隐喻、音乐隐喻、容器隐喻、戏剧隐喻和线隐喻等21种以源域为统计标准的隐喻(见表2)。另外,表3显示,演讲文中还出现以目标域为统计标准的一种物化隐喻。

表1 中美演讲文隐喻总体情况表

(注:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ之和为中方总数,Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ之和为美方总数,下同。)

表2 源域隐喻情况表

(续表)

表3 目标域隐喻情况表(物质、商品隐喻)

3.3 源域隐喻对比分析

3.3.1 中美排位前五名隐喻分析

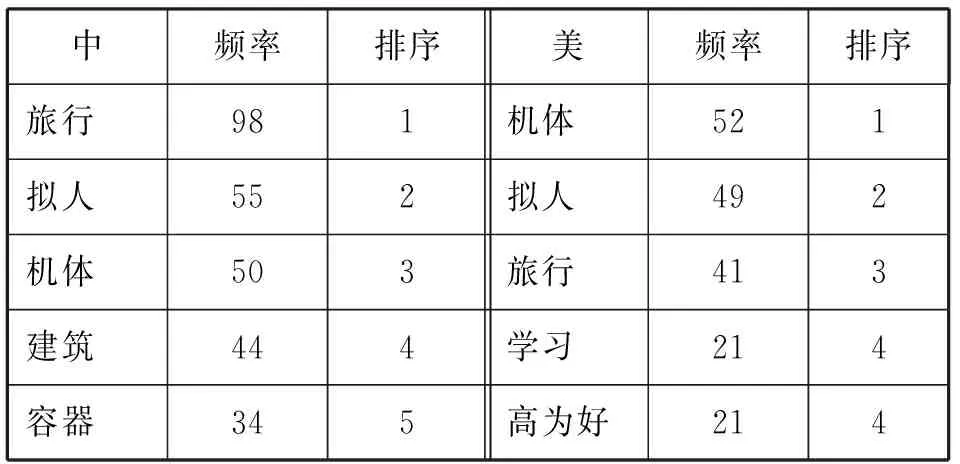

通过排序我们发现中方演讲文中排在前五位的隐喻类型分别是旅行隐喻、拟人隐喻、机体隐喻、建筑隐喻和容器隐喻;而美方排在前五位的隐喻为机体隐喻、拟人隐喻、旅行隐喻、学习隐喻和高为好隐喻,如表4所示:

表4 中美演讲文中排序前五名隐喻

3.3.1.1 中方前五名隐喻

旅行隐喻

旅行隐喻是Lakoff提出的“事件结构”隐喻的一个下位隐喻类型,即“某种长期的有目的的行动是旅行”(Long term purposeful activities are journeys)。在本文表现为“与政治相关的有目的的活动是旅行”。旅行隐喻在中方演讲文出现的频率最多,为98次,占中方隐喻总数的21.35%。隐喻具有层级性特点。与政治相关的活动很多,比如国家自身的发展、国际间的合作和构建和谐社会等。因此在“与政治相关的活动是旅行”这一概念隐喻下又能派生出诸如“国家自身的发展是旅行”、“国际合作是旅行”、“改革开放是旅行”等隐喻。这些隐喻通过蕴涵关系构成一个连贯的系统,都可以和“旅行”域形成跨域映射,进而构成以“旅行”为源域的概念隐喻。旅行隐喻可以把较抽象的、不易为广大受众理解的政治活动用人们具体的、熟知的、或多或少都有的“旅行”经验去框架化。旅行中的起始点、方向、道路、距离、速度、剩余路程等和目标域中的最初状况、坚持的原则和目标、采用的模式、取得的成就、经验与教训、发展速度、尚未完成的任务和实现的目标进行结构映射。

中方演讲文中的旅行隐喻涉及的主题主要有中国的发展和中国的改革开放。比如:“从1978年开始改革开放,我们终于找到了一条发展自己的正确道路”。中国领导人用旅行隐喻来喻指改革要想取得彻底成功就必须像“旅行”样,要达到目的地就必须克服很多困难,不断向前进,要用改革和发展的眼光去解决改革发展过程中出现的问题。

拟人隐喻

拟人是指把物体当作一个具体的人来看待。Lakoff和Johnson(1980:33)指出“拟人不是一个简单的单一过程,每个拟人隐喻所凸显的人的特征是不同的”。人具有物质性和精神性两个纬度,中方演讲文中拟人共有55处,主要是从人的精神纬度把人的精神特征——依附性还是独立性映射到目标域“国家”上,形成拟人隐喻“国家是人”。中方演讲文主要是凸显“中国/各民族作为独立的一个人而存在”的特征。比如“我们的发展,不应当也不可能依赖外国,必须把事情放在自己力量基点上”等。一个国家正如个体的人一样,必须独立自主、自力更生,具有自我创造性。中方领导把自己的国家喻指为一个人,即把源域“人”的本性——独立性、创造性映射到目标域“国家”上,说明中国创造性地走中国特色社会主义道路是符合事物发展客观规律的,也说明“现存的即合理的”。

机体隐喻

机体隐喻即把生命体的相关生理特征映射到非生命物体上。人类的由近及远、由具体到抽象、由简单到复杂的认知规律决定了有机体在认知中的重要作用。中方演讲文中机体隐喻所涉及的主题为中国的发展和中美关系。中国领导人经常使用“本”、“根本”等概念隐喻表达式以传播其以人为本、独立自主的治国安邦之道。同时大量的“生机”、“活力”、“繁荣”等指代草木生存状态的词用来喻指可喜的政治态势,这种政治态势包括社会主义制度,以及在此制度下的中国民主、文化、人民生活乃至整个中国呈现出的一派极具生命力的景象。这表明中国领导人在西方宣传中国价值观的同时,也在向美国青年阐明中国社会主义制度的合理性和适合性。中国有句古话:“非我族类,其心必异”(《左传·成公四年》)。在许多美国人的眼中,中国是属于“异类”的(非民主)“极权国家”。因此,中国领导人运用大量的机体隐喻来阐明中国特色社会主义制度的生命力。涉及中美关系的机体隐喻主要表明了两个观点:一是中美合作是符合两国利益的;二是中美两国要积极努力,相互理解,以确保两国关系健康地向前发展,尤其指出青年交流是推动中美关系的重要力量。

建筑隐喻

我们经常把一个无形事物的复杂、抽象结构构想为一个有形物质的结构,从而激发出隐喻概念“组织是有形结构”,形成物质“部分-整体”结构与组织的“逻辑与因果”的关系之间的映射。“建筑隐喻”就属其中一个例子。中方领导人主要把源域“建设大厦”映射到目标域“国家的现代化”上,从而使人们更容易认知目标域。建筑隐喻主要包括两个方面的映射。一是源域“建筑物的部分”(Parts of a Building)和“系统的组成”(Components of the System)。比如:“推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设协调发展,努力实现生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展格局。”这表明我国社会主义建设内涵在十七大后更加丰富,发展思路更加科学,中国特色社会主义事业总体布局更加全面,从以往的政治、经济、文化建设“三位一体”到现在的政治、经济、文化、社会建设“四位一体”。二是“大厦的设计与建设”(Designing and Constructing of a Building)与“现代化的设计与建设”(Designing and Constructing Modernization)之间的映射。比如:“28年前,中国人民开始了改革开放和现代化建设的伟大历史进程”。社会主义中国是一座大厦,党和国家领导人是总设计师和总工程师,人民群众是大厦的建设者,建设大厦的关键是打好地基。中国现代化最重要的是搞好初级阶段的工作,所以这类概念隐喻的运用能帮助国内外青年认清中国长期处于社会主义初级阶段的必然性和重要性。还有部分建筑隐喻喻指中美关系。值得一提的是,江泽民的提法是“建设性的战略伙伴关系”,而胡锦涛的用词是“建设合作性伙伴关系”。这也反映了国家间关系因国内实力和国际政治格局变化而变化。

容器隐喻

容器隐喻是本体隐喻中最具代表性的,它把人类的体验作为一个有界的、有里外之分的容器来看待。正如Lakoff和Johnson(1980:29)指出:“人类自身是物质性的,通过人体皮肤表面独立于周围世界,这样人体本身在大脑中形成有内部和边界的容器”。人度万物。即把人体容器图式投射到自然界无形的和抽象的行为、活动、状态等事件或事物上。在统计时,我们对大量诸如“进入校园”、“走出传统村落”、in China、in America这样的显性且不太相关的容器隐喻作了忽略。在被统计的34个容器隐喻中,基本上都是通过语言表达式“对外开放”和“改革开放”喻指中国是一个容器,有里外之分。中国领导人大量运用“开放”这样的表达式,表明中国在加紧国内改革建设步伐的同时非常重视和各国间的交流,吸取各种文明的长处,为我所用。

3.3.1.2 美方前五名隐喻

机体隐喻

机体隐喻在美方演讲文中出现52次,排位第一。机体隐喻涉及的主题一是中国的发展,二是美国的制度。奥巴马演讲中主要用“growth、growing”的语言形式喻指中国的发展,用“prosperity、prosperous”喻指中美共创共享的世界局面,表示对中国发展所取得的成就欣赏和认可。这种欣赏和认可源于奥巴马自身特定的视角,20世纪末尤其21世纪初,西方人提出了“中国模式”和“北京共识”。所谓中国模式,实质上就是“强政府,弱市场”模式。这种模式有优点也有缺点,优点就是能克服市场的一些弊端,能集中资源、精力办大事。而美国则刚好向反,走的是“弱政府,强市场”的模式。这种模式下,政府的和谐职能没有充分发挥出来,在市场的充分生长下,出现了一些美国难以收拾的残局,比如2008年的金融危机,因此美国在某种程度上也想借鉴“罗斯福新政”、通过总统权力扩张来解决美国的一些国内问题。所以不难理解,奥巴马演讲中的机体隐喻大量喻指中国的发展。

拟人隐喻

美方的拟人隐喻所涉及的主题很广,包括国家、文明、文化、民主、变化、司法、议院、大学、中美关系、二十一世纪等。拟人使得我们可以通过人的动机、特征和活动去理解种种非人实体,即以人的自身经验来理解世界。Johnson(2008:45)指出:“概念隐喻是人类理解的一种结构,隐喻的源域始于我们身体的感官运动经验,这成为抽象概念和推理的基础。从这个角度上讲,真理在于我们对于陈述的基于身体的理解是否与我们对情景的基于身体的理解一致,如果相符合,我们就认为这一陈述是真。由于我们总是根据我们的概念系统来理解陈述和情景,因此真理总是相对的,总是相对于我们这一概念系统的。由于每个人大脑中的概念系统不一,人们的理解也不都是全部的或绝对的”。美方领导为了达到其政治目的,在演讲中对大量的事物拟人化,通过拟人概念隐喻对中方青年进行现实重组。

旅行隐喻

美方演讲中旅行隐喻主要映射到两个目标域:一是美国的价值信仰;二是中美关系。比如:“In many ways—over many years—we have struggled to advance the promise of these principles to all of our people”。这与美国“例外论”意识形态紧密相关。众所周知,怀抱“民主、自由、平等”价值观念的美国一直视自己为“上帝的选民”,决心要拯救全人类,不负“天赋使命”,把其价值观推广到全世界,这是美国与生俱来的理想主义。这种理想主义本身或许没有太多的过错,但从意识形态的角度看,美国的对外政策中存在着马克斯·韦伯所说的“价值理性”与“工具理性”的分裂。在现实利益面前,美国的自由、民主、平等这套意识形态给它在世界上的霸权行为提供了有力支持。这里不管美方领导是基于哪种主义,有一点是确定的,即通过“民主输出”影响和“教育”中国的潜在领导人。

当用旅行隐喻来凸显中美两国关系时,美国领导用了大量的表示天气恶劣(tumultuous wind,frost)的词语来凸显美国为和中国建立友好关系而克服的重重困难,折射出在与中国百年激荡寒暖相间的交往过程中,美国也一直在努力。

学习隐喻

学习隐喻主要把中美两国政府喻指为学生,比如:“And yet the success of that engagement depends on understanding...and learn about one another and from one another”。学生在学习中经常要相互学习,尤其是碰到难题时经常一起商量解决。而两国政府也在经历相互学习的过程,要一起共同努力解决世界面临的难题。其次把书本中新的一章(new chapter)比作两国各自的发展进入了新的阶段,取得了新的成绩。学习隐喻正好和奥巴马总统运用机体隐喻来形容中国的社会主义制度相呼应。

“高为好”隐喻

高为好隐喻属于Lakoff概念隐喻框架下的方位隐喻。方位隐喻大多数和空间定位相关:上-下,里-外,前-后,深-浅,中心-边缘等。比如:“In 1979,trade between the United States and China stood at roughly5 billion,today it tops over400 billion each year”。美方领导大量运用“高为好”隐喻,除了人类共有的自身体验之外,还和美国的历史文化相关。根据《圣经·创世纪》,最初,神创造天地。神用六天创造天地万物,到第七日,神造万物的工作已经完毕。神开始按照他的形象造男女。因此人也是“神”所造。神在万物之上,那种至高无上且神秘的地位使得美国人对“高”情有独钟,而不像中国人安土重迁、崇尚稳定。另外,美国一直视自己的国度为人类的“山巅之城”,所有的眼光都将注视着他们。这种巅峰之“高”历来成为美国人心往神怡之追求。

3.3.2 中美独有的隐喻分析

统计结果显示“音乐隐喻”只在中国演讲文中出现,“线隐喻”和“圆圈隐喻”只出现在美方演讲文中。由于圆圈隐喻只使用一次,这里只对音乐隐喻和线隐喻作分析。

音乐隐喻

中国领导人有14处提到“和谐社会”、“和谐世界”。“和”、“谐”原用在乐曲的演奏上,不同的乐器高低音配合,各种音乐元素调和得当达到一个美妙的境界,使人得到美好的享受。即用乐器音调的配合来喻指社会/世界的和谐。和谐论思想是我国传统文化的一个重要理念,中国古代以“和”为最高的价值。无论是“以和为贵”,还是“天人合一”无不体现这一点。中国文化三大支柱之一的儒家尤其强调“和”,从“礼之用,和为贵”到“君子和而不同,小人同而不和”,再到孟子的“天时不如地利,地利不如人和”无不说明了这一点。道家也是重视“和”,讲天人合一,当然它更强调人与自然之间的和(儒家强调人伦之和),其“和”的方式是“无为”,“顺其自然”,这样就能达到和谐。佛家讲究的“慈悲为怀”,“寂灭欲望”,无非也是为了达到“和”,是天地众生的和,人与命运的和(即,不要与命运抗争,都是因果报应之结果)。“和”在儒道佛三家中的具体内容虽然有所不同,但都体现了中国文化的根本特征之一和基本价值取向——和谐思想。正是中国文化“和”精神,所以中国文化具有强大的包容性,也成就了中国人的求“和”性格。“和谐”思想除折射出中国的传统文化外,也反映了我国领导在现阶段社会矛盾凸现时寻求的消解矛盾的一种方法和治理理念。

线隐喻

线隐喻单独出现在美国领导演讲文中,主要为奥巴马所运用。线隐喻主要是将源域“线”(line)的连接作用映射到“中美两国之间的联系”上。美国领导人主要运用tie,connection等语言形式来表达中美之间是紧紧相连的关系。线隐喻反映了奥巴马政府的外交新理念——“巧实力”外交。一国的综合国力包括“硬实力”和“软实力”,将“硬实力”和“软实力”巧妙结合便是“巧实力”(贾凤兰、林巧燕2010:64)。其实在入主白宫之前,奥巴马将其未来的全球战略界定为“重振美国领导地位”(潘亚玲2010:16)。但是,2008年秋开始的全球金融乃至经济危机新型大国和非国家行为体的崛起以及新的政治利益格局的形成,使得奥巴马政府对其全球战略进行重大调整。上任后奥巴马在其外交政策中首先排在第一位的是“通过‘多元伙伴关系’(multi-partnership)和巧实力,动员国际社会为美国走出经济危机作贡献,实现所谓的‘全球繁荣’”。为了不使“重振美国领导地位”成为泡影,美国也需要“韬光养晦”。正如2009年4月奥巴马在法国的斯特拉斯堡对听众所说,单凭美国自己不能实现伟大的目标,美国需要伙伴和盟国。

3.3.3 中美出现频率呈显著性差异的隐喻分析

经过SPSS16.0数据统计卡方分析,中美两国政要在运用21种隐喻类型时,其使用频率呈显著性差异(P值小于.05)的有旅行隐喻、家庭隐喻、机体隐喻、音乐隐喻、大为好隐喻等(见表5)。有些已在上文讨论,此处只对未作分析且出现的百分比较高的(大于5%)家庭隐喻和大为好隐喻作一讨论。

家庭隐喻

中方领导使用家庭隐喻明显比美方领导多,且呈显著性差异。家庭隐喻是一种能深刻体现中国传统文化的概念隐喻。通过语言表达式“大家庭”、“当家作主”、“学子”、“同胞”、“国家”、“善邻”等把源域“家庭”的概念映射到目标域“国家”上。

中国是一个以血缘而结合的社会,社会组织以家族为中心,人与人的关系也由家族关系扩大而成。几千年的儒家文化造就了中国家庭中家庭成员对家的义务——父母尽责、儿女尽孝,以及家庭成员之间的相互支持和相互依赖。从现代价值观来说,传统的儒家文化与马克思主义进行了整合,抛弃了原有的家庭体系中等级森严、个人禁锢压抑的封建糟粕,家庭成员人人平等从而形成具有时代特色的新型儒学伦理观。家庭隐喻把中国传统、现代家庭价值观映射到中国的国家观上。中国领导人运用家庭隐喻向美国青年阐明了中华民族的复兴之路就是在马克思主义和儒学共同构成的基本价值体系的推动下进行的,也表明了中国一贯的“亲邻善友”的和平外交方针。同时以血缘为纽带的家族正统性和完整性喻指中国的完整、统一和神圣不可侵犯,这从“国家统一”、“国家主权”等语言形式可知其然。

大为好隐喻

大为好隐喻属于方位概念隐喻。人类往往以自己的体验来衡量世界万物,比如“好为上,坏为下;多为上,少为下”(GOOD IS UP,BAD IS DOWN;MORE IS UP,LESS IS DOWN)(Lakoff & Johnson 1980:15)。根据概念隐喻的系统性和连贯性,可以推出“大为好”(BIG IS GOOD)隐喻。中方领导运用了大量的“大国”、“巨大成就”、“最大的民族”、“广大劳动者”等语言表达式。大为好隐喻的使用和中国“龙文化”有关。中华民族一直都以自己是龙的传人为豪,随着中国疆域的扩展,这种龙文化根植于这个大一统的国家文化之中,其“大我”的文化内核与儒家思想的“大我”精髓互融,构建了上至天子下至百姓的“天朝大国”心态。另外从“中国”这个国家名称也可以说明其“大我”的中心地位观念。《礼记·王制》将天下分为“五方”,即:东、南、西、北、中。中即“中土”、“中原”,也就是黄河中、下游地区。以此为中心,“东方为夷”,“南方曰蛮”,“西方曰戎”,“北方曰狄”。后世历朝,有的人自称来自“中土大唐”,中国人认为自己所在的中国是天下的“中心”。另外,我们来看“中华”这个名称,中者,其方位与四周的距离相等;华者,光彩与光辉。在人类历史的长河中,中国曾经绝大多数时期内是世界上最开放、最强大、最文明、最发达的国家之一。因此可以说中国的“大国”指的就是“强国”。

3.4 目标域隐喻对比分析

根据统计数据,中美政要在演讲文时除了运用了21种以源域出现的概念隐喻,还使用了一种以目标域为形式的隐喻:物化/商品隐喻。即把非物质、非商品的东西物质化、商品化。具体的投射范围是世界、人、中美关系、政治、经济、生活、机遇、挑战、幸福、冷战、合作、真理、平等、民主、自由、团结、腐败、知识、文凭、天赋、策略、情感、兴趣等是物质、商品。从表3可以看出,美方领导运用物质、商品隐喻的频率要高,且涉及的主题很广。

我们知道在世界各主要民族中,美国人以讲究实际而著称于世。这种讲究实际的传统至少源于两个因素。首先源于美国的“西拓”历史。拓荒的历史造就了美国“一切都从实际需要出发”的思想观念,这种功利主义的追求贯穿于延续数百年对北美大陆的征服过程之中。其次与美国早期移民信奉的新教伦理密切相关。在新教徒的眼中,他们把来自上帝的声音与世俗的生活密切结合在一起,衡量“上帝选民”的标准是看教徒们在现实生活中的表现,通过勤奋劳作而获得事业成就或发财致富。正是新教伦理中的务实精神,才使得北美大陆的移民们乃至后来的美国人义无反顾地追求物质上的成功。也正因此,美国的科学研究只注重应用科学,抽象思辨的研究几乎没有市场。托克维尔(1991:518)曾指出:“在文明的世界里没有哪个国家像美国那样最不注重哲学了”。正如德意志的文化土壤造就了世界级哲学家辈出的辉煌时代,美国“最不注重哲学”的文化氛围同样培植出了在西方哲学史上具有很大影响力的实用主义哲学思潮,从皮尔斯到詹姆斯,再到鼎盛时期的杜威。因此,在美国人的眼里,一切皆可物化,一切皆有可能。

4.结语

没有隐喻的政治就像没有水的鱼(Thompson 1996)。因此考察中美两国政要互访期间在双方国重点高校的演讲对揭示两国政治外交中的意识形态具有重要意义。通过本研究,我们发现:第一,概念隐喻尽管是Lakoff基于英语提出的理论,但在汉语中也大量存在,这进一步证明了概念隐喻的普遍性。第二,概念隐喻本身并无好坏之分,但具有浓厚的民族文化色彩和约定性。因而不同文化系统的概念隐喻所蕴含的认知思维是有差别的。第三,政治隐喻通过框定作用表达丰富的政治含义和深刻的意识形态。

Fairclough, N.2003.AnalyzingDiscourse:TextualAnalysisforSocialResearch[M].London: Routledge.

Gerard, S.2002.Identifying metaphor in language: A cognitive approach [J].Style36(3): 386-407.

Johnson, M.2008.Philosophy’s debt to metaphor [A].In R.Gibbs (ed.).TheCambridgeHandbookofMetaphorandThought[C].Cambridge: Cambridge University Press.39-52.Lakoff, G.& M.Johnson.1980.MetaphorsWeLiveBy[M].Chicago & London: The University of Chicago Press.

Minsky, M.A.1974.Framework for representing knowledge [J].MIT-AILaboratoryMemo306(6): 1-106.

Oliveira, R.P.2001.Language and ideology—An interview with George Lakoff [A].In D.Hawkins & E.Sandikioglu (eds.).LanguageandIdeology[C].Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.

Thompson, S.1996.Politics without metaphor is like a fish without water [A].In J.S.Mio & A.N.Katz (eds.).Metaphor:ImplicationsandApplications[C].Mahwah: Erlbaum.

Ungerer, F.& H.J.Schmid.2009.AnIntroductiontoCognitiveLinguistics[M].Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

van Dijk, T.A.2008.DiscourseandPower[M].London: Palgrave Macmillan.

大卫·麦克里兰.2005.意识形态(孔兆政、蒋龙翔译)[M].长春:吉林人民出版社.

汉斯·摩根索.1996.国家间政治——权力斗争与和平(徐昕等译)[M].北京:北京大学出版社.

贺梦依.2011.概念隐喻与政治的关系识解[J].外国语文(3):48-52.

贾凤兰、林巧燕.2010.“巧实力”[J].求是(13):64.

潘亚玲.2010.冷战后美国对华战略转变的根本逻辑和手段——兼论奥巴马政府的对华政策[J].当代亚太(3):6-21.

束定芳.2000.隐喻学研究[M].上海:上海外语教育出版社.

夏尔·阿列克西·德·托克维尔.1991.论美国的民主(董果良译)[M].北京:商务印书馆.

周敏.2006.克林顿、布什对华政策的共同点分析[J].国际问题研究(9):208-209.周琪.2006.意识形态与美国外交[M].上海:上海人民出版社.

朱永生.2005.框架理论对语境动态研究的启示[J].外语与外语教学(2):1-4.

(责任编辑 甄凤超)

第十四届中国认知语言学国际论坛

(CIFCL-14)征稿与参会通知

论坛时间:2014年10月13-17日(10月12日下午14-21点,北航如心楼702,报到领取资料)

论坛主会场:北京航空航天大学

论坛分会场:清华大学、北京大学、北京林业大学、北京语言大学等

主讲人及系列讲座名称:Phillip Wolff,Emory University in Atlanta,Georgia:《实验认知语义学与语言思维界面10讲》“Ten Lectures on Experimental Cognitive Semantics and the Language-Thought Interface”

注册缴费:800元(学生500元),缴费即可参会

账户名:北京航空航天大学

账号:0200-0062-0902-6400-229

开户行:中国工商银行北京东升路支行

汇款备注:“CIFCL-14会费”或者“第14届认知论坛会务费”

转/汇款之后,发邮件至dujing431@163.com(杜静)或短信至18813156340提醒。提醒内容:报名人姓名,身份(学生/教师),单位,手机号,座机号,电子邮箱,缴款日期,金额,发票抬头。保留好汇款或转账凭据,作为报到依据。我们收到信息后会及时回复确认,收到确认方被视为报名成功。2014年10月1日24时之前交费,可获赠上届论坛之后本届论坛之前出版的最新论坛DVD及图书。

论文摘要:[无论提交论文与否均可参会]只限英文,使用英文发言。摘要七要素:题目、作者、电邮、单位、关键词3-5个、摘要正文、参考文献。发送至:cogforum@buaa.edu.cn和adam611@163.com。

被大会录用并宣读的论文将有机会发表在以下刊物上:CognitiveSemantics(ISSNs:2352-6408[print] & 2352-6416 [online]).http:∥www.brill.com/

(CognitiveSemanticspresents a continuation or “resurrection” of the previousInternationalJournalofCognitiveLinguistics).

北航外国语学院语言学研究中心

中国认知语言学国际论坛组委会

2014年6月5日

贺梦依,遵义医学院外国语学院教授。主要研究方向为认知语言学。电子邮箱:1536845882@qq.com*本文为贵州省教育厅高校人文社会科学研究项目“认知语言学视角下的意识形态研究”(编号11SSD006)的阶段性成果。

H03

A

1674-8921-(2014)09-0017-07

10.3969/j.issn.1674-8921.2014.09.003