从译者视域看戴乃迭独译的译者现身风格——以英译本《爱是不能忘记的》为例

2014-09-05李春芳

花 萌, 李春芳

(1.同济大学 外国语学院,上海 200092;2.苏州科技学院 外国语学院,江苏 苏州 215009)

从译者视域看戴乃迭独译的译者现身风格——以英译本《爱是不能忘记的》为例

花 萌1, 李春芳2

(1.同济大学 外国语学院,上海 200092;2.苏州科技学院 外国语学院,江苏 苏州 215009)

戴乃迭对中国文学作品的译介可以分为合译期和独译期两个阶段。目前学界的研究多集中在她和杨宪益的合译作品上,而对她的独立译介活动关注不多。独译阶段的戴乃迭脱离合译者、翻译助手的身份,在翻译的过程中充分发挥着译者主体性。翻译文本中存在大量“译者现身”的现象。通过对《爱是不能忘记的》的原本和英译本的比较,深度挖掘译者身份,力求更深刻地洞悉戴乃迭独译期明显的“译者现身”风格。

译者视域;戴乃迭独译;译者现身;《爱是不能忘记的》

比尔·詹纳说:“戴乃迭是当世寥寥可数的中文外译大家,她的译作一部分是独立完成的,一部分是跟她的丈夫杨宪益合作完成的,其数量和质量都令人叹为观止。”[1]可见,戴乃迭对中国文学作品的译介可以分为两个阶段。早期的20世纪30年代,其翻译模式主要是丈夫翻译初稿,她负责加工润色。长期以来国内学者多把视线放在杨宪益和戴乃迭共同翻译的思想和文本特点的研究上,如陈宏薇的“从小说美学角度看《孔乙己》英译文的艺术成就”、江帆的“‘化境’的再阐释—评杨宪益、戴乃迭所译鲁迅散文《雪》”等。

戴乃迭的独立译介阶段始于20世纪50年代。多年中国本土的旅居经历和早期的文学翻译历练使她开始脱离合译者、翻译助手的身份,并以自己的个人经历、学识所形成的“前见”,在翻译的视域融合过程中发挥着主体性。翻译文本中存在大量“译者现身”的现象。尤其是20世纪70年代末,随着文艺政策的日益放宽,戴乃迭的独立译介进入了活跃期,“现身”行为更为明显。与前期相比,学者对其独译时期的关注较少,发表的核心论文也是屈指可数,如王宏印和崔晓霞的“论戴乃迭英译《阿诗玛》的可贵探索”、付文慧的“多重文化身份下之戴乃迭英译阐释” 、王惠萍的“女性主义视角下的戴乃迭译介活动研究—对20世纪80年代中国女性文学的译介”等。

1986年由熊猫图书出版的译著LoveMustNotBeForgotten是戴乃迭独立译介全盛期的成果之一,也是迄今为止唯一的英译本。这部译作虽诚如1997年中国文学社出版商在再版该作新书推介中所称,“本集中的翻译十分忠实,且技巧娴熟”,但是“忠实”的背后随处可见译者的“身影”。[2]

一、译者视域

所谓“视域”,就是“理解者视力所及的区域,这个区域囊括了从某个立足点出发所能看到的一切”。[3]译者的视域由两部分构成:公共视域和独特视域。前者取决于译者所处的文化环境,其中文化身份和意识形态是两个最重要的制约因素;后者取决于译者独特的世界观、审美思想、个人经历、人格修养等个性化因素。翻译的过程至少要涉及两次“视域融合”:

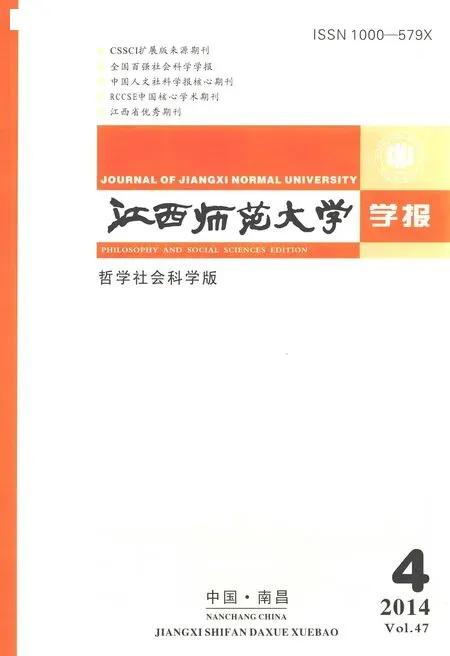

首先在译者和作者的视域融合中(如图1所示),译者发挥着主观能动性,努力用自己的“公共前见*“前见”指的是原文本的翻译者在翻译前已经具备的知识、观点、情趣等要素,是一种“认知”和“社会”视角的二维融合。它彰显了译者的主体性,暗示了原文本意义多元翻译化的可能。由于“前见”的不同,在文本的解释过程中,译者可以违反描述翻译学理论提出的“规范”,改变翻译策略,体现了“多变性”、“发明性”,实现了“创造性的叛逆”。翻译主体(原文作者、翻译者和译文读者)的“前见”可细分为“独特前见”和“公共前见”两个部分。前者指的是翻译主体由于经历迥异、性格不同、认识有别、观点不一而形成的“个体化”视域,不具有通约性;而后者是指翻译主体和社会其他成员之间共有的“集体化”视域,是个人所拥有的人类共享的精神知识,具有通约性。B”去解读作者的“公共前见C”,在动态的融合中,译者的视域得以扩大,构成更广阔的新视域。理想的模型中,如果译者外语能力优秀,其视域范围可以扩大到完全覆盖作者C的部分。但是即使如此,语际翻译涉及跨文化交流,作者持有的“独特前见*同上。D”具有不通约性,使得原文本意义有“不确定点”。正是这些“不确定点”使不同的译者通过自己的“独特前见A”去理解解释,从而形成了风格各异的“新视域”文本。

图1 翻译过程的第一次视域融合:A代表译者的独特前见,B代表译者的公共前见,AB构成译者视域;C代表作者的公共前见,D代表作者独特前见,CD构成作者视域;箭头E代表译者发挥主体性,实现视域融合的过程

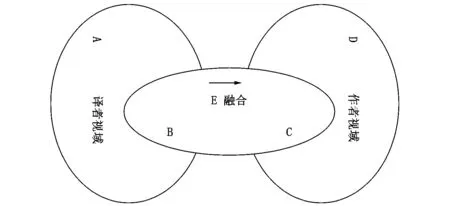

第二次的视域融合发生在译者和读者之间。在这一过程中,译者要把第一次视域融合后形成的新视域A’B’用目的语表达出来,完成翻译的理解和表达过程。译本意义的构建过程就是箭头E代表的译者和读者双向互动实现视域融合的过程。一方面,译者的劳动成果—译本,只有通过目的语文化中的读者解读才有意义,因此,译者在表达过程中要充分考虑由读者前见构成的阅读期待视域;另一方面,虽然目的语文化中读者的公共前见F基本趋同,但是个人在阅读品位、认知能力、社会阶级等方面的差异(即独特前见G),仍然会导致对译品持有不同的态度。

图2 翻译过程的第二次视域融合:A’B’构成第一次视域融合后译者的新视域;F代表读者的公共前见,G代表读者独特前见,FG构成读者的视域;双向箭头E是代表译者和读者双向互动实现视域融合的过程

总而言之,在翻译的两次视域融合中译者视域起到“承原起译”的核心作用。其所包含的公共视域和独特视域,相互融合,相互补充,形成了译者完整视域的 “统一体”。鲁迅说过,一部《红楼梦》,单是命题,就因读者的眼光而有种种:经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闺秘事……由此可见,在某种程度上,译者视域也会反映于译文中,从而显现译者的“现身性”。

二、公共视域:双重文化身份视域

文化身份是指文学和文化研究中的民族本质特征和带有民族印记的文化本质特征,是某一文化群体成员对其成员身份即文化归属的认同感。中国翻译史上著名的英籍翻译家戴乃迭女士于1919年生于北京,1937年成为牛津大学第一个中国语言文学专业的学生。自1940年起随丈夫著名翻译家杨宪益定居中国,从事中国文学英译50余年。独特的人生迁徙居住经历使戴乃迭具有中英双重文化身份视域,游刃有余地穿梭在东方和西方文化之间。在未完成的自传里,戴乃迭曾这样表达:“I feel I have two motherlands…”。[4]在这样一种双重身份视域影响下,戴乃迭的汉英翻译具有两大特征:拥有浓厚中国情怀的“异化”和以英语读者为中心的“归化”。

首先作为中国的儿媳,她深爱着中国。幼时埋下中国情结的种子,青春时与中国才子杨宪益喜结良缘,最好的年华忘我奉献于中国的翻译事业,夕阳时虽冤陷牢狱,老来丧子,但热爱中国矢志不渝。这种潜意识里热爱中国,尊重中国的独特情愫通过文字在其译作中集中体现,特别是文化负载词的翻译。

【例1】我那没有什么文化却相当有见地的老保姆说我“贼风入耳”了。

戴译:My old nurse,a shrewd though uneducated woman,said an ill wind had blown through my ear.

例1中“贼风入耳”属于典型中国特色文化的负载词汇。贼,意即伤害;贼风,指四时不正之风,穴隙檐下之风,皆有害于人畜。《素问·上古天真论》:“虚邪贼风,避之有时。”《晋书·凉武昭王李玄盛传》:“入岁已来,阴阳失序,屡有贼风暴雨,犯伤和气。”*汉典:http://www.zdic.net/。“贼风入耳”最早现于《扁鹊灸法》,“一贼风入耳,口眼歪斜,随左右灸地仓穴五十壮,或二七壮”,属于中医术语。[5](p6)该俗语原意指不正之风进入人体而使之呈现病态,引申为人受到外物影响呈现非常态。正如张洁在作品里所描写的,我(姗姗)一直以来“贼风入耳”的禀性难移,“不但搅扰着自己不得安宁,也搅得别人不得安宁”。面对如此复杂难解的文化负载词,戴乃迭没有选择归化策略,而是秉着对中国文化的一种热爱尊重之情,向西方读者展示了一个全新的视域,希望他们能够理解并接受。

【例2】曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

戴译:No lake can compare with the ocean,no cloud with those on Mount Wu.

例2选自诗人元稹为悼念亡妻韦丛所作《离思》。意即,沧海水,天下水之大也;巫山云,天下云之美也。要是欣赏过烟波浩渺的沧海,流云奔涌的巫山,怕是他处再也没有让人砰然心动的风景了。戴乃迭使用的异化翻译策略,不但准确地实现了语义的对等,更重要的是把承载典型中国文化的“沧海”、“巫山”以及诗句的原韵味传递给西方读者,扩展了阅读期待视域。按照当时西方英语国家惯例,威妥玛式拼音法是主流,但是戴乃迭的译本中采用的都是拼音法,如“Mount Wu”,“Beijing”等,从而实现了中国国家形象的在场。

作为一个英国人,她也深爱着英国。因此,在翻译的第二次融合中,身为英国人的戴乃迭始终考虑西方读者的阅读期待视域,打破了死译、直译模式,坚持读者意识的重要性。在对戴乃迭往事回忆中,有这样一段记载:当戴乃迭第一次回英国探亲时,竟然在伦敦的一家工厂临时工作了六个星期。起初,亲友们并不是很理解这种行为,误认为她是回国“挣英镑”。然而戴乃迭却是这样解释自己的初衷:“不熟悉当代英国工人的语言,我怎么能更好地把中国文学作品介绍给英国读者呢?”[6]可见,戴乃迭主张“读者接受性”,在翻译中充分显示“译者的在场”,大量地使用了归化略译、归化増译策略,以下各举一例:

【例3】我知道有人在背地里说长道短:“凭她那些条件,还想找个什么样的?”在他们的想象中,我不过是一头劣种牲畜,却变着法儿想要混个肯出大价钱的冤大头。这使他们感到气恼,好像我真的干了什么伤天害理、冒犯众人的事情。

戴译:I know people are gossiping behind my back,“Who does she think she is,to be so choosy?”To them,I’m nobody playing hard to get.They take offense at such preposterous behavior.

【例4】英国大作家哈代说过:“呼唤人的和被呼唤的很少能互相应答。”我已经不能从普通意义上的道德观念去谴责他们应该或是不应该相爱。我要谴责的却是:为什么当初他们没有等待着那个呼唤着自己的灵魂?

戴译:Thomas Hardy wrote that “the call seldom produces the comer;the man to love rarely coincides with the hour for loving.” I cannot judge them by conventional moral standards.What I deplore is that they did not wait for a “missing counterpart” to call them.

在例3中,戴乃迭既归化又略译地处理了原本中的汉式特色表达,如“说长道短”、“伤天害理”、“冒犯众人”、“我不过是一头劣种牲畜,却变着法儿想要混个肯出大价钱的冤大头”;而在例4中,戴乃迭归化増译了哈代在《苔丝》中的后半句,“the man to love rarely coincides with the hour for loving(恋爱的人和恋爱的时机很难相符相合,笔者译)”,目的是使前后呼应。其中前半句与我要谴责的观点对应,后半句则与我不能谴责的观点对应。

无论是归化略译还是増译,译本的可读性、易读性较死译、直译增强了许多,充分体现了戴乃迭以目标读者视域为导向,顺应英语世界的表达范式和阅读习惯进行翻译的“显性”特点。而此“显性”特点取决于译者的双重文化身份视域。

(一)公共视域:国家公务身份视域

将文本置于目标语文化的社会和文学系统里去探索翻译与其所在文化环境之间的动态关系,可以使研究者更好地认识翻译行为、过程、目的和效用。“在人们研究翻译过程、翻译译品以及翻译功能时,把翻译置于时代背景中研究。广义上讲,就是把翻译置于政治、意识形态、经济、文化等文本外的背景下研究”。[7]语言永远都是意识的产物,每一种特定的言语或多或少、或直接或间接地带有政治和意识形态的色彩。《爱是不能忘记的》的英译本收录于“熊猫丛书”,由中国外文局负责出版,属于我国对外翻译宣传的一部分。中国外文局是中央所属事业单位,是承担党和国家书、刊、网络对外宣传任务的新闻出版机构和对外传播机构。因此,除了具备一般翻译活动的特征之外,该译作还散发着与生俱来的一股政治气息,与国家意识形态的联系非常密切。该作第一版由外文印刷厂于1987年印刷,时值中国对外翻译事业的蓬勃发展期。《目前的形势和任务》中确立了新时期文艺政策的总方针“文艺既不从属于政治,也不脱离政治”。[8](p7)因此,尽管戴乃迭是一个不喜欢政治,也不参与政治活动的人,但是作为中国外文局的翻译家,她在LoveMustNotBeForgotten的文本处理中还是有意无意地加入了浓重政治色彩的序言。[9]在序言中除了介绍了作者张洁的生平、背景和作品以外,多次提及张洁是一位忠诚的社会主义拥护者和一名优秀共产党员:

【例5】From her teens on Zhang Jie took part in many political movements.A firm believer in socialism she joined the Chinese Communist Party at an early age.(青春年少时期的张洁参加了很多政治运动。作为一个共产主义的忠诚信仰者,她很早就加入了中国共产党。笔者译)

【例6】Zhang Jie…,declaring,“I wrote that book precisely because I am for socialism and China’s modernization.” Then on her way to our flat,she passed the free market outside our gate and felt it her duty as a Party member to intervene so as to stop a peddler from charging exorbitant prices.(张洁……宣称:“我写那本书恰恰是因为我拥护共产主义和中国的现代化建设。”之后她在返回我们公寓的路上,经过了我们门口的一个自由市场并发自内心的感悟:作为一个党员她有责任阻止这些小商小贩漫天的要价。笔者译)

【例7】While affirming her complete faith in socialism she will go on exposing its present shortcomings,thus courting criticism from her more conservative readers.(怀揣着社会主义信仰,即使会招致思想保守读者的批评,她仍将继续暴露当前社会的问题。笔者译)

可见《爱是不能忘记的》的英译中,译者戴乃迭无法脱离国家意识形态视域的影响,译本呈现译者的“政治身份”特征。

(二)独特视域:女性身份视域

早在20世纪30-40年代,戴乃迭在英国就朦胧地经历了第一波女性主义运动的洗礼。但是很快跟随着丈夫杨宪益来到了中国,并融入了这里的生活,此时女性主义视域的种子刚刚播入心田。之后20世纪60-70年代兴起的第二波女性主义运动并没有对戴乃迭的翻译行为产生决定性的影响,因为国家意识形态的“无性化”文艺方针束缚着译者主体性的发展。20世纪80年代,由于经济的蓬勃发展和政治文化氛围的相对缓和,戴乃迭作为一名女性译者在翻译的选材、目的和策略上无不充分发挥着自己的主观能动性,女性主义视域之花进入极致的“绽放”期。

戴乃迭在这一期间的作品选择上更加注重自我喜好。她的好友女权主义达文曾提及:“80年代,她(戴乃迭)对妇女运动产生了兴趣,大量翻译了从文革中成熟起来的一批中国当代女作家的作品。”如张洁的《爱是不能忘记的》等。[10](p152)

在翻译目的层面,除了动用个人海外关系推介译品以外,戴乃迭在序言中通过对张洁和母亲的相依为命,不堪第一任丈夫虐待而分道扬镳的婚历,离婚后所承受莫名的社会舆论与歧视等个人背景,以及张洁作品里对女性问题的关注,对男权社会鞭笞的介绍,使西方读者了解了在世界女权主义浪潮中中国女性生存状况与问题。

在翻译策略的选择上,戴乃迭可谓是煞费心机。在副文本的操控方面,戴乃迭除了在序言中积极推介作品的女性主义特征以外,在译品的插图、封面和封底的选择上都进行了女性角色的凸化处理。封面插图是一位女孩的头部特写。她面容清秀,头戴西式太阳帽,轻轻地仰起面颊,闭上双眼,微咧双唇……她仿佛在笑,在迎接着什么美好的事物,又似在痛吟,挣扎着摆脱束缚与枷锁—极其贴切地勾勒出当时中国女性的特殊境遇。封底附上作者张洁的照片,并指出:张洁是当代中国女性作家,特别关注中国女性与社会的关系问题;在具体的文本翻译上,戴乃迭有意识地采取了女性主义翻译实践中的“劫持”策略,根据自己的主观意向,在文本中凸显了女性地位。例如:

【例8】我不记得我的父亲。他和母亲在我很小的时候便分手了。

戴译:I cannot remember my father.He and Mother split up when I was very small.

【例9】几十年风里来、雨里去,他们可以说是患难夫妻。

戴译:For years,as man and wife they lived through hard times.

【例10】当我把顽皮的笑脸转向母亲的时候,我看见她是怎样地窘迫呀!就像小学校里一个一年级的小女孩,凄凄惶惶地站在那严厉的校长面前一样。

戴译:When I turned to Mother with a mischievous smile,she looked as upset as a first-form primary schoolchild standing forlornly in front of the stern headmistress.

例8是全文关于母亲 “Mother”的一个转折点。之前在关于母亲和女儿的描写中,使用的全是“mother”的正常用法,而之后全是“Mother”的首字母大写的用法,从而突显在与父亲以及老干部两个男性角色关系中的女性特征,与 “father”,“he”,“man”等词汇的普通用法形成鲜明的对比。在例9中,戴乃迭并没有把原文本“夫妻”对等翻译为“husband and wife”。同样是不以爱情为基础的婚姻,女人的身份是“wife” 而男人的身份却不能被定为“husband” 而只是“man”。这里女性主义再次被加强。在例10中,除了对“Mother”的强调,连校长一词也被劫持为“headmistress”,女性主义翻译“现身”色彩明显浓重。

在《爱是不能忘记的》戴译本中有一处略译很不经意,却十分值得关注:

【例11】那些文字并没有多少是叙述他们的爱情的,而多半记载的都是她生活里的一些琐事:她的文章为什么失败,她对自己的才能感到了惶惑和猜疑;珊珊(就是我)为什么淘气,该不该罚她;因为心神恍惚她看错了戏票上的时间,错过了一场多么好的话剧;她出去散步,忘了带伞,淋得像个落汤鸡……

戴译:No much space in the diary was devoted to their romance.Most entries dealt with trivia:why one of her articles had not come off;her fear that she had no real talent;the excellent play she missed by mistaking the time on the ticket;the drenching she got by going out for a stroll without her umbrella…

为什么在作者张洁所列举的众多生活琐事中,戴乃迭都有涉及,却唯独略译了关于女儿“姗姗”淘气的母女描写。这段文字不是文化缺省,也不是不可译的,更不是戴乃迭的翻译失误。这里,译者作为一个“特殊母亲”的独特视域起到了重要作用。

戴乃迭和杨宪益的爱情感天动地,但是对于三个子女的教育和关怀是远远不够的。“我的两个女儿都已结婚,但后来对自己的婚姻不满意,又都离了婚,俩人都前往美国深造”。[11]更让人痛心的是,无法从“文革阴影”走出的儿子杨烨于1979年1月26日在伦敦的家中自我完成了“火中涅槃”,实现了对“文化大革命”的愤怒痛斥。至此之后戴乃迭在烟酒中麻醉自己。在一次访谈中,当杨宪益被问及“您一生中有什么让您后悔的事吗?”时,老先生沉思片刻,轻声说道:“我打过乃迭一个耳光……这是我的第一次,也是唯一的一次打了乃迭,因为她不停地喝酒……。”*文汇报:http://whb.news365.com.cn/jy/201007/t20100710_2763951.htm。弗洛伊德曾提出“俄狄浦斯情结”的概念,认为男孩天生有一种恋母仇父的心理。事实上在爱的国度里,力比多的作用是相互的。儿子依恋母亲,同样母亲也眷恋着儿子。身为人母的戴乃迭怎么会不深深地疼爱自己唯一的儿子呢?同时弗洛伊德这样描述作家的创作:“现时的强烈经验唤起了作家对早年经验(通常是童年时代的经验)的记忆,现在,从这个记忆中产生了一个愿望,这个愿望又在作品中得到实现。作品本身展示出两种成分:最近的诱发场合和旧时的记忆。”[12]以此类推翻译作品,可以想象现时的强烈经验— 在翻译“珊珊(就是我)为什么淘气,该不该罚她”时,唤起了戴乃迭对早年经验的回忆—往日与儿子生活中的点点滴滴。更为巧合的是,《爱是不能忘记的》于1979年发表在《北京文艺》上。[13]1979这个敏感的数字,一定在翻译中带给了戴乃迭锥心的剧痛。因此,译品的两种成分—最近的诱发场合和旧时的回忆,使得拥有母亲独特视域的译者选择了略译策略—不愿意往日的阴霾再次笼罩心头,个人情感在译作中得到“现身”。从这个意义上说,戴乃迭的翻译实践与西克苏的理论遥相呼应。西克苏强调“女性写作”与母亲的根本契约关系,强调“母亲之声”的永久存在,强调用“白色墨水”(乳汁)写作,而且这种母性方式写作表现为“分离、分裂、只零破碎的残片的运作”。*陶丽·莫依:《性与文本的政治》。

三、结语

戴译本《爱是不能忘记的》是双声的,其中不仅可以感受到作者的语调,还可以体验到译者的独特“移情”。究其深层原因离不开 “承原起译”的译者视域。它包含公共视域和独特视域,两者相互影响,相互作用,一方面使译者对原文本的阐释呈现多元化。另一方面,使译者在译本产出过程中有意无意地 “现身”。这种“现身”不仅仅是译者的个人行为,同时受历史、文化、政治等因素的制约。身兼中英双重文化、国家公务人员、女性和母亲四种杂合视域的戴乃迭,在深度理解原作的基础上,结合目标读者的视域,采用归化、异化、増译、略译等多种翻译策略,成功地向英语国家读者描绘了新时期中国女性的生存状况,传递出中国国家形象和文化,为文学作品译介的译者研究提供了经典范式。

[1]杨宪益.此情何待成追忆—记戴乃迭生前两三事[J].对外大传播,2003,(1).

[2]徐保华.类型化:从张洁作品英译看第三世界女性经验外译过程中的流失[C].中国英汉语比较研究会第七次全国学术研讨会论文集,2006,11.

[3] Gadamer,Hans-Georg.TruthandMethod[M].London:Sheed and Ward Ltd,1975.

[4]Yang,Gladys.IFeelIHaveTwoMotherlands[J].Women of China,2002,(3).

[5]〔宋〕窦 材.扁鹊心书[M].北京:学苑出版社,2010.

[6]秋 茵.戴乃迭往事[J].文化交流,2001,(2).

[7]Tymoczko,Maria.TranslationinaPostcolonialContext[M].Mechester:St.Jerome,1999.

[8]邓小平.邓小平文选[M].北京:人民出版社,1983.

[9]Yang,Gladys.LoveMustNotBeForgotten[M].Beijing:Panda Books and San Francisco:China Books & Penodicals.Inc.

[10]杨宪益.我有两个祖国—戴乃迭和她的世界[M].桂林:广西师范大学出版社,2003.

[11]张昌华.“对不起,谢谢”—纪念戴乃迭逝世十周年[J].人物,2009,(1).

[12]西格蒙德·弗洛伊德.作家与白日梦[M].张焕民,陈伟奇译.上海:知识出版社,1987.

[13]张 洁.爱是不能忘记的[J].北京文艺,1979,(11).

(责任编辑:舒娜)

TheTranslator’sVisibilityofGladysYang’sIndependentTranslationFromthePerspectiveofTranslators——Taking the English Version ofLoveMustNotBeForgottenas a Case

HUA Meng1, LI Chunfang2

(1.School of Foreign Languages,Tongji University,Shanghai 200092;2.School of Foreign Languages,Suzhou University of Science and Technology,Suzhou,Jiangsu 215009,China)

Gladys Yang’s translation of Chinese literature can be classified into two categories:cooperative translations and independent translations.Present researches mainly focus on cooperative translation works by her and Yang Xianyi,and little attention is paid to her independent translation works.In the period of her independent translation,getting rid of the identity as an assistant,Gladys Yang brought translator’s subjectivity into full play,revealing the identity of the translator.Via comparison between the original Chinese text and its English versionLoveMustNotBeForgotten,this paper further explores the translator’s identity in order to demonstrate the apparent characteristic of translator’s visibility in Gladys Yang’s independent translation.

translator’s horizon;Gladys Yang’s independent translation;translator’s visibility;LoveMustNotBeForgotten

2014-05-28

江苏省哲学社会科学文化精品研究课题(编号:13jsskyjwhw-10)

花 萌(1981-),男,江苏宜兴人,博士研究生,同济大学讲师。研究方向为外国语言学与应用语言学。 李春芳(1969-),女,江苏徐州人,硕士,苏州科技学院副教授。研究方向为功能语言学、语篇分析、翻译研究。

H315.9

A

1000-579(2014)04-0134-07