摩登·多元·自由:《北洋画报》女性研究

2014-09-05周雨婷

周雨婷

(苏州大学 文学院,江苏 苏州 215123)

《北洋画报》(以下简称“《北画》”)是1926年7月7日在天津创刊的一份摄影画报,它以传播时事、常识、艺术为宗旨,表现了中西文化交汇、碰撞、融合过程中天津人的生活变化和思想变化,在研究天津女性角色变动的方面,为我们留下了非常珍贵的史料。

据《北画》反映,一方面,20世纪二三十年代的天津女性多数仍然受着传统观念的束缚,被定义为传统的家庭妇女,她们以男性为中心,依附男权生存,没有自己的声音,社会上对于女性的评价也往往带有封建色彩,认为优秀的女性必须具备贤妻良母的品质。

《北画》上“老宣”的言论就代表了这样的观点,这位作者的文章内容都是围绕女性来谈的,他说:“男子发誓永不爱妇人,与发誓永爱一个妇人,是相同的”[1];“女儿与死鱼是不可久留的。爱情之施于妇女,如太阳对于花,能使她们增加美丽,增添光泽;假若太激烈了,必定使她们枯萎,使她们凋谢”[2];“恋爱是妇女一生的历史,在男子不过是一段插文而已。妇女一生的苦乐全以被人爱的期限与程度而论”[3]。从父亲的角度而论,嫁出去的女儿是泼出去的水,留在家里一无是处,所以与死鱼无异;从情人角度而论,恋爱的主动权掌握在男子手里,爱情是男子对女子的施舍,女子能否被男子所爱决定她一生的幸福。“老宣”的这段话放大了女性的脆弱,夸大了爱情的重要,把男女之间的感情放在一个不平衡的天秤上,重男子而轻女子。“老宣”指出,男子要警惕女子的好奇心,因为从夏娃到今天的妇女,“好奇”是使她们堕落的最大原因;男女之间不可能存在纯洁的友谊,总有一方会不自觉地越过界限;结婚前的女子和结婚后的女子判若两人,男子需要睁一只眼闭一只眼。他还特别强调,容貌是女子有形的财产,是天赋的妙法,女子之于男子应以柔克刚,而不是以刚制刚,只要温柔一笑,无论对方是英雄豪杰还是强盗凶犯,都会拜倒在女人的魅力之下;贫困而美丽的女子更需提防,因为贫困引诱她自己,美色引诱别人。在“老宣”的笔下,女性显然成了危险的符号,她们代表脆弱、奢侈、欲望,被男性所观赏、玩味和掌控。

《北画》第7期上名为“越”的作者也学“老宣”来妄谈妇女:“对于新彩画的墙壁必要小心,对于涂脂抹粉的妇女要格外谨慎……有些女人对于她丈夫的话多半不肯留心听,单单对于她丈夫说梦话的时候,反倒非常的注意……女子有两副眼泪,一种是‘悲泪’,一种是‘诈泪’。”[4]把女子作为谈论和取笑的对象,“越”的最终目的不过是为搏读者之一笑,可见当时的女性是被男性观看、娱乐和消费的。

另一方面,天津社会上涌现了一批新式女性,她们受过良好的教育,拥有一定的知识水平和文化水平,试图撕去传统身份的标签,转身成为文明的、独立的、自由的现代都市女性,她们不再满足于过去狭小的生活圈,而是勇敢地走进城市生活的中心,饭店、影院、商场等公共娱乐场所里有她们活跃的身影,报纸、杂志、电影、海报等大众传媒上闪现着她们的名字。女性的社会生活参与度提高了,自我意识与个性意识也愈发强烈,一股新的风潮应时而起,它对女性的影响是全面深刻的,具体表现在如下几个方面。

一、穿着打扮摩登化

20世纪二三十年代天津女性的穿着以旗袍和宽袄为主,或单件式,或上短下长的两件式,尤其是旗袍,贴身的剪裁凸显了东方女性的独特韵味,但是它也有掩盖不住的缺点,过长的下摆限制了人的自由行动,丝绸的质地又不利于透气,因此人们开始把眼光投向了外国女性的穿着,借鉴洋服饰的优点,对传统服饰进行系列改革。

改革的方法大致有三种,第一种是 “截”,即缩短衣服的长度。《北画》曾刊登一幅当时的新装(见图1①《北洋画报》1926年8月14日第3版。),画中女子肩膀袒露在外面,袖子短到了肘部,右手摇着蒲扇,看起来甚为惬意,图旁配有文字:“黑色宜于冬而不宜于夏,此稍具知识者所共知者也;盖黑色吸收阳光,而能保存温度,白色反是,故夏白而冬黑,举世胥如是也。”[5]这是运用物理学原理选择衣服的颜色。第119、129、132和135期同样载有内衣装束的图片,但袖子消失了,上身只剩下镂空的肩带加束胸(见图2②《北洋画报》1927年9月7日第2版。)。第二种是“添”,即增加衣服的配件。在衣领、袖口、裙摆处缝上波纹,或者在腰际悬挂坠件,42期就专门介绍了西式的皮手套和毛领子(见图3③《北洋画报》1926年12月1日第3版。),为天津女性的装扮注入了一种摩登的气息。第三种是“松”,即拓宽下摆的弧度。33期和56期刊载了当时最流行的大衣斗篷和披风(见图4④《北洋画报》1927年1月19日第2版。),款式和图案既新奇又时髦,不少人争相仿效。

图1 新装 图2 内衣 图3 毛领 图4 斗篷

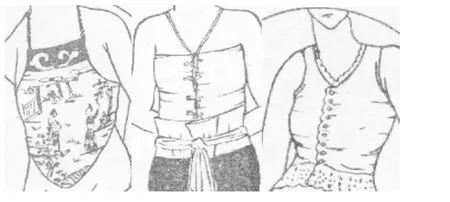

在这场轰轰烈烈的服装改革运动中,还爆发过一个小插曲,主要是针对小衫的保存与改良问题,反对人士与赞成人士展开了激烈的争论。反对派站在考据学立场上提出了小衫保存的原因:小衫历史悠久,《左传》中早有记载,隋炀帝诗曰“宝袜楚宫腰”,指的就是肚兜,作为祖宗留下的文化遗产是不可废除的;古时“妇人以乳高为羞,用此紧阑胸部”[6],穿小衫是妇女的习惯,没有了小衫的遮护易于诱导男性,有伤风化。赞成派则站在生理学的角度批驳了小衫落后的因素:“自贵妃之后,习为束胸,是戕贼天乳者,贵妃也。”[7]小衫是封建社会的产物,是女性为了取悦男性的工具,这种畸形之美给女性造成了伤害,“女子束胸直接影响于女子的健康,间接地就影响到家庭的快乐、子女的健全,以及社会的发达种种,不一而足。所以这个问题,简直是个社会问题,是个女子解放中的一个应先决的大问题”[8],小衫改良势在必行,因为它关乎下一代和社会的长远发展,出于健康和卫生的考虑,多数人还是赞成小衫改制的观点,于是小衫就从肚兜变成了胸衣,在人群中被逐渐推广开来(见图5⑤《北洋画报》1927年6月8日第4版。)。

图5 肚兜→胸衣→坎肩

《北画》第93、98和99期连载了《中国小衫沿革图说》,据这位“绾香阁主”介绍,最初的小衫像一只盾,穿在人的正面,背面靠带子系住,在绣货店里可以买到,而且男子也可用来防寒。后来小衫慢慢演变为抹胸,用一块方巾横裹至腰际,也需要两根带子固定防止滑落。最后小衫发展成了马甲(北方称“坎肩”),与现在的背心差不多,一排西洋小铁扣紧束胸部,领口缀以宽花边,实用又美观。天津女性不仅讲究日常穿着,更挖掘出了服装的表演功能:1927年1月15日,天津举办了一场盛大的化妆舞会,参与者多达百数,有一位叫做“梁宝畅”的女子周身贴满了气球,大大小小、红红绿绿,和她跳舞的人一不留神就会撞破气球,十分有趣,其他的女公子有的穿五色国旗,有的穿红色礼服,还有的穿上了男子的军装,大家争相出彩,热闹非凡。服装由简单实用到摩登时尚,从日常生活到舞台表演,折射出天津女性审美观念的变化,女性关注自我、审视自我、表现自我的意识得到了发展。

二、职业角色多元化

传统文化对女性的要求是三从四德,女性在家从父、出嫁从夫、夫死从子,遵从妇德、妇言、妇功、妇容,女性的生活以男性为中心,是单一的家庭妇女角色,她们多是节妇烈妇或贤妇孝妇,如《天津事迹纪实闻见录》载:“刘氏,米希荣妻。希容貌陋家贫,父母欲夺其嫁,氏年十四,誓死不从,卒归于米。天津巡抚夏玉旌其门曰:‘冲年贤德’。” “陈氏,孙开克妻。夫先姑殁,礼丧二葬,抚育二孤成立。乡闾称为孝妇。”[9]改朝换代后,社会风气为之一变,人们不再以贞节为女性评价标准,转而推崇有个性、有一技之长的女性,特别是20世纪二三十年代天津社会出现了一定规模的职业妇女,她们有演员戴影霞:“皖人,幼时袛居青岛及关外,于去秋随父来津,即入北方公司为演员”[10];记者汪竞英:“最近卒业于北京平大之新闻系,能闻诗,娴音乐,长将置身新闻中,一极有希望之人才”[11];书记卢荟敏:“粤人,毕业于北平某女学”[12];随员张雅南:“善交际,广结纳,尤喜扩女权”[13],等等。女性只有在经济上取得独立,才有可能争取人格上的独立,天津的妇女们认识到这一点,于是纷纷走上社会寻找新的角色定位,当时天津社会最为推崇的成功女性当属影星杨耐梅、律师郑毓秀和画家张湘婉。

《北画》第16期《谈谈电影明星》一文提到杨耐梅来津的盛况,杨女士人还没到天津,报纸就提前为她的新片预热,路边的海报贴得到处都是,官厅的告示和那些海报一比,真是望尘莫及,等到杨女士登台的那一天,院子里的座位都供不应求了,可见这位大名鼎鼎的女明星多么受欢迎。郑毓秀更厉害,这位号称“中国第一”的女律师“毕业于法国巴黎大学法科,更考得博士,实留学界从来未有之盛;归国后充上海租界公廨大律师,为律师界放异彩,为同胞争光荣,如女士者,诚得称为有功于国家者矣。”[14]她从北京南下到天津,被邀请住在国民饭店,接受了记者的专访。张湘婉也是学识了得,曾就读于海上美术图画专门学校,参加美术展览比赛都获第一,而且她是个名宦千金,家世显赫,举手投足流露出大家闺秀的风范,有位仰慕者曾专门为她题道:“雾鬓云鬟一笑颦,丹青铅椠傲三津”,长相雾鬓云鬟,画名远傲三津,可见张湘婉是个美貌与才气兼备的新式女性。上海的杨耐梅名气大,广州的郑毓秀学问深,北京的张湘婉才情高,但这三位都不是本土的天津人,天津的本地女性在寻找新岗位的过程中困难重重,她们从事的工作多是地位较低、薪水微薄的车夫或店员,并且随时面临解雇危机,例如春和大戏院的女招待员供职没多久工资就从十八元锐减至八元,最后被经理以缩减开支为由全部遣散了。这说明天津女性由家庭妇女向职业妇女角色的转变并没有完成,她们仍处在一个新旧交替的过渡阶段,转换成功的能凭一己之力在社会上立足,而转换失败的还得回到以男性为中心的相夫教子的生活中。

三、恋爱婚姻自由化

旧时在恋爱问题和婚姻问题上,女性是没有自主权的,她们受制于封建礼教,成为维护家长权威和扩大家族利益的牺牲品。五四新文化运动提倡婚姻革命,要求打破旧道德、旧习俗,建立男女平等、自由结合的婚姻制度,以个人本位易家庭本位,实现女性的自我觉醒与个性解放,对封建父权、夫权造成了冲击,在文明思想的洗礼下,20世纪二三十年代的天津掀起一股西式婚礼热潮,天津女性纷纷披上了美丽洁白的婚纱。

新式婚礼的特点首先是结婚简单、透明化了。女性将自己结婚的消息公布在报纸上:“朱桂莘总长之第二公子,与本埠徐建侯氏之女公子订婚,不日迎娶,已有先锋队到沪市布置一切,盖婚礼将在沪举行。”[15]婚礼往往是中西合璧或完全西式的,与繁琐的中式婚礼大大不同。民国以前天津妇女结婚要讲一系列的规矩,男方先到女方家说媒,正式提亲后要拿女方的名字去换帖,八字相合的话男方会送给女方戒指作为定亲信物,两家人再商定一个结婚的吉日,俗称“提日子”。到正式迎娶的那一天,新娘要经历开脸、铺房、饿嫁、戴绒花、别亲酒、戴凤冠、照轿、熨轿、起担、进门等礼俗。民国以后人们不再拘泥于六礼,婚礼一般安排在饭店,邀请亲朋好友参加,有时社会上的名流也会来捧场,例如吴子玉将军的儿子吴道时和张敬舆总理的女儿张义先就是在福禄林饭店举行结婚仪式的,“礼堂设福禄林大厅内,陈设缤纷美丽,中西参用……四壁五彩纸花,四角银色纸钟四架,彩纸绕之,连绵不断,洋味十足”[16],场面气派,来宾济济,政界要人悉数到齐,有总理颜惠庆、顾维钧、龚心湛,政党领袖王揖唐,部长曹汝霖、温树德、罗文轩,议长吴景濂,省长李济臣,大将王为蔚,车水马龙,堪称一时之盛。其次是离婚自由、合理化了。《离婚新语》一文谈到离婚问题时指出,保守的人士是批评离婚的,第一结发夫妻不可以离婚,第二书香门第不可以离婚,第三还没生儿子的人不可以离婚。与女子离婚不仅败坏门风,更重要的是妨碍传宗接代,作者王郎嘲笑他们的守旧:“观今之男女。十九都是鸭屁股。试问这发从那儿结起。”[17]离了婚的女子可以改嫁,死了丈夫的寡妇仍有权利追求自己的幸福。《北画》就曾介绍过一位外国寡妇,她的丈夫是美国汽车厂主道治,是十六大富豪之一,死后给她留下了7 500万元美金,这位年近五旬的寡妇最后与一位名伶结为连理。西方的妇女二嫁、三嫁、四嫁不算稀奇的事,因为欧洲人认为,妇人在未死之前,无论老幼,都有出嫁的资格。但寡妇再嫁的行为却遭到天津保守人士的抵制,认为此种作为有违伦常、大逆不道,万万不可模仿。但是反对归反对,离婚再嫁的大有人在,“恋爱无罪” “结婚自由”“离婚有理”俨然成了新女性的共识。

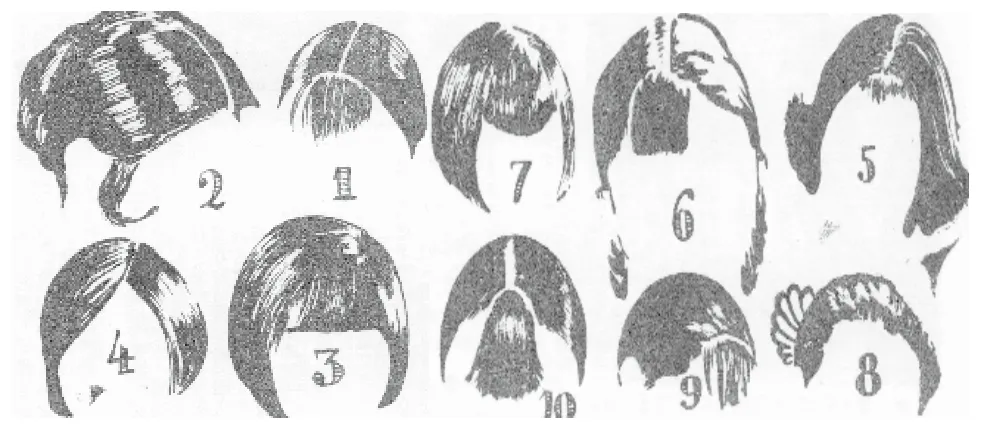

服饰、职业、婚姻方面的变化反映出了天津女性审美观念和女性社会地位的变动,不管这是因为女性自我意识的高涨,还是仅仅出于赶潮流的目的,女性越来越关注、关心、关爱自己了,她们的注意力甚至集中到身体本身,要求在身体上变新变潮。1926年11月11日,天津警察厅发布了取缔女子剪发的条例,理由是女子剪发于经济上是一大消耗,党军侦探女扮男装不易识别,表面上为节省经济、服务政治考虑,实际上巧妙地回避了禁止剪发的社会原因:开放的风气一开,人们的思想便不受控制,像剪发这类事情就随心所欲了。剪发运动如火如荼地进行着,女士们不但剪发,还要效仿明星剪得发式万千。《北画》大张旗鼓地举办过两次悬赏竞赛,给出发型让读者猜是从哪个明星的照片上绘下来的,答对者可获得法国名画与画报的合订本,报上的十种发型代表了女性最青睐、最追捧的明星款(见图6①《北洋画报》1927年2月16日第4版。)。为了配上时髦而前卫的发型,她们学习汉口妇女,脱掉了裹脚的绷带,穿上光滑透明的丝袜,蹬着尖尖的高跟鞋,优雅自如地穿梭在咖啡馆和跳舞场里。

图6 明星发型

20世纪的天津女性一方面从传统家庭主妇逐渐向现代都市丽人过渡,婚姻观、职业观与审美观发生了巨大变化。现代女权运动对妇女的社会地位重新进行了定位,取消了对妇女的歧视,妇女有了过去没有的工作、婚姻、财产权利,随着都市工业的发展,女性拥有了更多就业机会,她们中接受教育的人越来越多,岗位也多种多样,职业化的社会生活使她们成为一种文化群体,女性的现代感觉被全方位地挖掘出来了,女性新的穿着打扮、恋爱婚姻、职业角色都作为另一种生活空间被打开了,女性的人生价值得以重新诠释。但另一方面,天津女性仍然处在一个柔弱依附的、被看被消费的境地,“女性的美丽通过大众媒体纳入商业社会的审美标准”[18],女性仿佛就是画报上的商品,被不停地讨论,她们固守在“美丽”这个符号上被男性看着,自己快乐的同时也给男性带来了快乐,被看、被消费似乎成了“女性嵌入社会秩序的一种手段”[19]。

[1]老宣.妄谈[N].北洋画报,1926-08-14(3).

[2]老宣.妄谈[N].北洋画报,1926-09-15(3).

[3]老宣.妄谈[N].北洋画报,1926-09-18(3).

[4]越.妄谈妇女[N].北洋画报,1926-07-08(3).

[5]T.装束杂谈[N].北洋画报,1926-08-14(3).

[6]绾香阁主.关于小衫的考据[N].北洋画报,1927-05-25(4).

[7]悦之.束胸典故[N].北洋画报,1934-02-06(2).

[8]绾香阁主.妇女装束的一个大问题—小衫制应否保存[N].北洋画报,1927-05-04(4).

[9]佚名.天津事迹纪实闻见录[M].罗澍伟,点校.天津:天津古籍出版社,1986:47.

[10]伯仁.记戴影霞[N].北洋画报,1926-11-07(3).

[11]景景.女记者[N].北洋画报,1927-07-13(3).

[12]记者.仙宫一瞥记[N].北洋画报,1929-01-24(3).

[13]昭实.中西女界自由问题之比较观[N].北洋画报,1929-02-19(2).

[14]记者.女律师郑毓秀过津访谈记[N].北洋画报,1926-10-20(2).

[15]皇.沪滨杂讯[N].北洋画报,1926-11-20(3).

[16]吴秋尘.吴道时张义先结婚记[N].北洋画报,1928-01-11(3).

[17]王郎.离婚新语[N].北洋画报,1928-04-21(2).

[18]扈海鹂.解读大众文化—在社会学的视野中[M].上海:上海人民出版社,2003:182.

[19]菲斯克 约翰.解读大众文化[M].杨全强,译.南京:南京大学出版社,2001:104.