2013年洱源MS5.5地震烈度分布及震区活动构造背景研究

2014-09-05常祖峰张艳凤周青云虎雄林臧阳

常祖峰 张艳凤 周青云 虎雄林 臧阳

1)云南省地震局,昆明市北市区北辰大道 650041

2)云南大学,昆明 650091

0 引言

2013年3月3日13时41分15秒(北京时间),在云南省大理白族自治州洱源县炼铁乡长邑村(25.9°N,99.7°E)发生MS5.5地震。洱源、漾濞、云龙等县的部分乡镇遭受不同程度破坏。据统计,灾区总面积2081km2,地震导致30人受伤,直接经济损失70800万元。极震区烈度达Ⅶ度,宏观震中位于炼铁乡前甸村委会至江旁村委会一带,等震线形状呈椭圆形,长轴走向NW。

主震后的2013年4月17日9时45分54秒,又发生MS5.0地震。洱源、漾濞、云龙和大理等县(区)的部分乡镇遭受不同程度破坏,此次地震中又有14人受伤。该次MS5.0地震微观震中位于3月3日MS5.5地震震中东南方4.6km处(25.9°N,99.8°E),2次地震间隔45天,为主-余震型地震序列。2次地震灾区重叠,震害叠加,新的震害与已有震害难以精确区分。经评估,2次地震综合震灾直接经济损失为91678万元。本文在野外调查的基础上,归纳总结了地震的基本参数、烈度分布以及震区构造活动特征,并对其发震构造进行了研究。

1 地震基本参数

2013年3月3日MS5.5地震和4月17日MS5.0地震的微观震中与宏观震中基本一致,均位于洱源县炼铁乡长邑村一带,主要参数见表1。

表1 洱源MS5.5、5.0地震参数

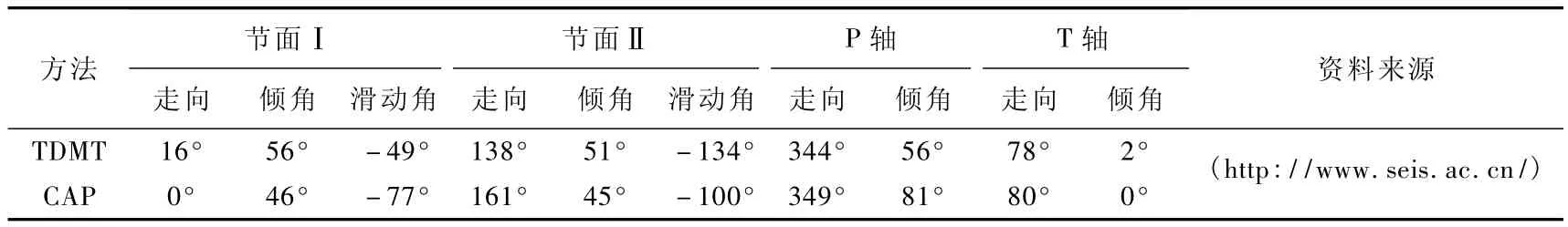

中国地震局地震预测研究所震后公布了利用2种算法得到的主震的震源机制解(表2)(http://www.seis.ac.cn/)。文中 TDMT(Time Domain Moment Tensor)法系采用波形进行反演的时间域矩张量反演方法,常被用来计算中小地震运动参数(张丽芬等,2013)。表2给出了应用该方法计算了3个台站的3分量波形数据,得到的震源机制解为:节面Ⅰ走向16°,倾角56°;节面Ⅱ走向138°,倾角51°;P轴走向344°,倾角56°。而结合近震和区域地震记录的 CAP(Cut and Paste) 方法(Zhao et al,1994;Zhu et al,1996;韦生吉等,2009;黄建平等,2009)则主要通过分别拟合体波和面波波形,求取M>3.5地震的双力偶震源机制解(刘宁等,2011),该方法在震源机制的确定上获得了广泛的应用(吕坚等,2008)。表2给出了利用CAP方法时使用了12个均匀包围震中台站的3分量波形数据,波形拟合结果较好,得到的震源机制解为:节面Ⅰ走向0°,倾角46°;节面Ⅱ走向161°,倾角45°;P轴走向349°,倾角81°。尽上述2种方法得出的震源机制解结果有一定差异,但总体上显示出 P轴方位为NNW向,倾角较陡,T轴方位为近EW向,倾角近水平的正断层兼走滑型的震源破裂。

表2 2013年3月3日MS5.5地震震源机制解

2 地震烈度及其分布特征

2.1 震区自然地理条件

震区地处滇西北横断山脉腹地的点苍山西北麓,属中山-高山地貌区,地形高差巨大,点苍山最高海拔4221m,澜沧江支流的漾濞江海拔为 1450~1650m,相对高差约2500~2800m。境内主要分布有中生界碎屑岩、古生界碳酸盐岩以及元古界变质岩,岩石表层风化强烈,风化壳厚度数米~数十米。气候属北亚热带高原季风气候。年平均气温13.9℃,年降雨量732mm。

2.2 房屋分类及破坏等级划分

2.2.1 房屋分类

灾区房屋建筑按结构类型可分为土木结构、砖木结构、砖混结构、框架结构等4类。

① 土木结构:主要为木屋架土坯墙或夯土墙瓦顶房。此类房屋多数由木屋架承重,土坯墙或夯土墙起围护作用。

② 砖木结构:主要为木屋架砖墙瓦顶房或砖墙“人”字型木架瓦顶房,由木屋架或砖柱、砖墙承重。

③ 砖混结构:主要由砖墙承重,预制板或钢筋混凝土现浇楼板及屋顶。

④ 框架结构:钢筋混凝土梁柱承重,现浇楼板或屋顶盖。

震灾区属于边远贫困山区(洱源、漾濞、云龙等3县均为国家级重点扶贫开发县),交通条件差,经济水平低。根据当地政府部门提供的灾区(评估区)基本情况可知,90%以上的房屋为土木结构或砖木结构(表3)。

表3 评估区建筑面积统计(单位:m2)

2.2.2 房屋破坏等级

根据震区房屋破坏情况和云南历次地震震灾评估经验,参照《地震现场工作第4部分:灾害直接损失评估》(GB/T 18208.4-2005)中房屋破坏等级划分标准,确定了房屋破坏等级具体的划分。

框架结构、砖混结构划分为5个破坏等级:

① 基本完好(含完好):砖混及框架结构房屋非承重构件轻微裂缝,不加修理可继续使用。

② 轻微破坏:砖混及框架结构房屋个别承重构件轻微裂缝,非承重构件明显裂缝;不需修理或稍加修理可继续使用。

③ 中等破坏:砖混及框架结构房屋承重构件轻微破坏,局部有明显裂缝,个别非承重构件破坏严重;需要一般修理后方可使用。

④ 严重破坏:砖混及框架结构房屋承重构件多数破坏严重,难于修复。

⑤ 毁坏:砖混及框架结构房屋承重构件多数断裂,结构濒于崩溃或已倒毁,无法修复。

对于简易房屋(砖木结构和土木结构),将毁坏、严重破坏合并为毁坏,将中等破坏、轻微破坏合并为破坏后划分为3个破坏等级:

① 基本完好(含完好):土木结构房屋个别掉瓦或墙体细裂;砖木结构房屋非承重构件轻微裂缝。

② 破坏:土木结构和砖木结构房屋的非承重构件如围护墙体明显裂缝或严重开裂、甚至局部倒墙,普遍梭瓦或明显掉瓦。修理后可使用。

③ 毁坏:土木结构和砖木结构房屋2面以上墙体倒塌,屋架明显倾斜或倒塌,屋顶盖坍落或完全倒塌;承重构件多数断裂或破坏严重,结构濒于崩溃。修理困难或无法修复。

2.3 地震烈度分布特征

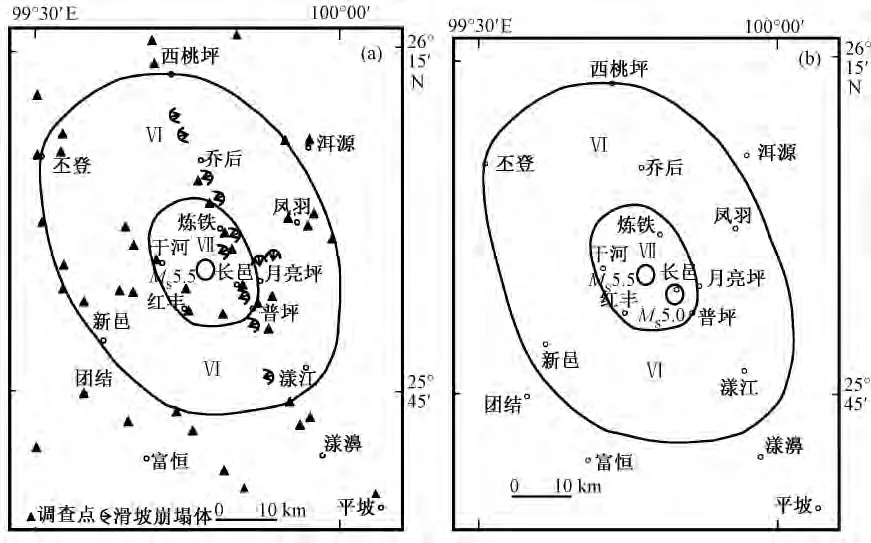

地震破坏情况(地震烈度)主要以房屋、地面和山体破坏及人体感觉为主要划分标志,与震区地形地貌条件、自然地理条件(降水强度、岩石结构和风化强度)、震源深浅等因素密切相关。3月3日5.5级地震后,现场工作队给出了地震烈度分布图(图1(a));其后4月17日发生的5.0级地震与5.5级地震震中区基本重合,2次地震的破坏彼此叠加难以区分,图1(b)为2次地震的综合地震烈度分布图。5.5级主震和序列中2次地震综合等震线均呈椭圆形分布,长轴方向为NNW向。

2.3.1 Ⅶ度区(极震区)

主要分布在云南省洱源县、漾濞县境内,东起洱源县炼铁乡月亮坪村以西,西至西山乡黑树坪村-多衣树村附近,北至炼铁乡上江咀村附近,南到西山乡勒登村-漾江镇冷涧村一带,呈长轴为NNW向的椭圆形,长15km,宽10km,面积约279km2(周光全,2013)。其内的土木和砖木结构、围护土坯墙(或夯土墙)地震时多向外倾倒,部分墙体局部倒塌,多数墙体开裂,缩瓦,少数地基开裂或不均匀沉降;砖混结构房屋个别地基不均匀沉降,墙体有贯通裂缝,少数墙体开裂明显;框架结构房屋少数填充墙开裂、抹灰层或装饰层脱落。

图1 地震烈度分布图

2.3.2 Ⅵ度区

Ⅵ度区呈长轴为NNW向的椭圆,长45km,宽30km,东起洱源县右所镇海棠村,西至云龙县关坪乡温坡村-长新乡丕登村一带,北至乔后乡西桃坪村,南抵漾濞县富恒乡白荞村附近,面积约2109km2。其间土木和砖木结构少数墙体局部倒塌,部分房屋墙体开裂,梭掉瓦;砖混结构房屋个别墙体开裂;框架结构房屋个别填充墙开裂。

2.3.3 斜坡效应与震害

震灾区处于云岭-雪龙山-点苍山等构成的横断山脉腹地,山高坡陡,沟壑纵横,突兀的地形使得地面震动幅度加大,导致斜坡地带的建筑破坏加剧及工程结构设施受损破坏。如建筑物基础和支撑歪斜,输变电、配变设施损坏、歪斜,公路路面、路基下沉、开裂和挡墙损坏,管道、蓄水池开裂漏水等等。同时地震还造成多处中小型滑坡、崩塌体。

滑坡、崩塌体大体沿普坪-乔后一线呈NW向展布,土方量10~100m3不等,多数出现在坡度40°以上的斜坡部位或岩石突兀地带,岩性以中生界红色碎屑岩和少量灰岩为主。这些滑坡崩塌体主要为浅层后推式重力成因,滑动面多为上部风化层与新鲜基岩接触面,是在地震发生时岩体振动所致。

3 活动构造背景研究

3.1 构造背景概述

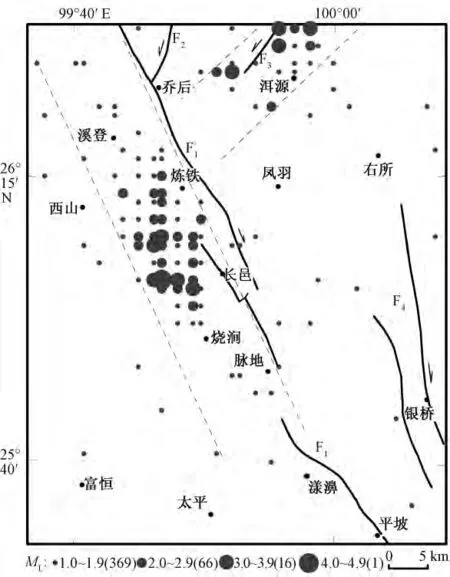

图2 2013年洱源5.5、5.0级地震震中分布与震区主要活动断裂分布图

震区位于一级大地构造分区唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系与扬子准地台交汇部位,震区地质构造复杂,发育有NW向和NE向2组活动断裂(图2)。北东向的龙蟠-乔后断裂和鹤庆-洱源断裂为晚第四纪活动断裂,以左旋走滑兼正断性质为主,沿断裂历史上发生多次6级左右地震。NW向的红河断裂是云南地区著名的全新世活动断裂,规模宏大,同时它作为川滇菱形块体的西部边界断裂,长期以来备受关注。据沉积建造、岩浆活动、构造变形、地球物理等方面的研究(阚荣举等,1986;钟大赉等,1989)认为,红河断裂带也是一条经历长期演化的块间构造变形带。新构造时期以来,它又经历了早期(古近纪)的大型左旋剪切运动和后期(新近纪以来)的右旋走滑运动(向宏发等,2004),其晚第四纪滑动速率可达7~8 mm/a(虢顺民等,2001;Leloup,et al,1995)。沿断裂历史上发生多次7级左右地震,最大地震为1925年大理7级地震。此次双震震中附近与之平行延伸的维西-乔后断裂在晚第四纪同样表现出明显的活动性,下面对其进行重点阐述。

3.2 维西-乔后断裂晚第四纪活动的地质证据

震中所在的乔后以南段,同样表现为明显的活动特征。长邑附近普坪村探槽揭示出断层晚更新世晚期以来活动特征(图3)。探槽位于普坪村平直的断层槽地内,微地貌上断层新活动特征明显。探槽长20m、深4m、宽3m、走向推断为80°。SE壁和 NW壁均揭示出断层的存在。断层位于断层陡坎下方,断错了晚更新世晚期的洪积物,被错地层C14测年结果(美国Beta实验室)为(13600±50)a BP,表明断裂在晚更新世晚期以来有过明显活动。需要说明的是,探槽剖面上显示的逆冲错距是断裂走滑运动伴生的产物。

震中附近的大邑坪-罗锅坪一带发育全新世的洪积扇堆积,其 C14测年结果(美国Beta实验室)为(2660±30)a BP,在断层通过处发育有长约1km平直的断层陡坎,陡坎高8~10m。从微地貌分析,此陡坎是断层全新世以来正断运动的结果。

乔后南东2km公路旁见断层发育在卵砾石组成的澜沧江支流漾濞江T3阶地上(图4),断层面上发育有厚约10mm的片理化带。根据区域测年研究成果,澜沧江、金沙江支流T2阶地的年龄为9~10ka BP(计凤桔等,2000),由此推测T3阶地形成于30ka BP左右,为晚更新世晚期堆积。

炼铁盆地南缘茄叶村一带见断层发育在汇合江的T3阶地上(图5),砾石层较松散,砂层光释光测年结果为(55.1±2.6)ka BP。砾石层中夹砂层及砂层透镜体被断层切穿,断层面平直,表明断裂在晚更新世有过活动。

据任俊杰等(2007)对平坡一带的研究成果,断裂以右旋走滑运动为主兼有张性正断性质,最新活动时代约2.2ka BP,且全新世晚期以来垂直运动趋于增强。此结论与我们在大邑坪-罗锅坪一带调查发现的断层陡坎形成时代及全新世活动证据非常接近。在断裂北段玉狮场一带(震区外),经探槽开挖同样揭示出全新世活动迹象。

图3 NW壁剖面(镜向NW)(a),SE壁剖面图(b)

综上所述,该断裂新活动时代主要在晚更新世晚期,全新世仍有明显的活动迹象,运动性质以右旋走滑兼正断为主,具有与红河断裂相似的运动学特征。

图4 乔后南东2km公路旁断层剖面

3.3 发震构造讨论

中强地震的发生往往与该地区的构造特征密切相关,因此,地震现场的一些宏观表现为地震发震构造以及动力学特征的综合研究提供了可靠的、直接的证据(Darka,1996)。尽管有时因震级相对较小没有形成地震地表破裂带,但特定条件下,依据震源机制解震源力学特征、地震造成的直接宏观震害及其线性分布特征和地质构造条件等,仍有可能对其发震构造进行分析探讨。

图5 茄叶村断层剖面

3.3.1 震源机制解

震源机制解不仅可用于分析判断地震时的应力状态,也有助于分析发震构造的力学破裂性质、震源运动特征和发震构造类型等。本次地震主震的震源机制表明:P轴为倾角较陡的NNW向,T轴为近水平的近EW向,其中的一个节面(节面Ⅱ)为NW向。在此应力状态下,沿节面Ⅱ易产生正断兼右旋走滑型破裂。节面Ⅱ的走向与维西-乔后断裂一致,且地震破裂型式与断裂的运动学特征基本一致。据此推断,此次地震应为维西-乔后断裂活动所致。

3.3.2 地震烈度和滑坡崩塌体分布特征

地震烈度呈现长轴为NNW向的椭圆形分布,长轴方向与维西-乔后断裂展布方向基本一致,且宏观震中和极震区均沿断裂线展布。此次地震造成的滑坡崩塌体沿普坪-乔后一线呈NW向展布,与维西-乔后断裂走向基本一致。据地震烈度分布和滑坡崩塌体线性特征分析,此次地震的发震构造为维西-乔后断裂。

3.3.3 微震活动

我们对震区2013年2月15日~2013年4月30日微震活动进行了统计(图6),其间共发生ML1.0~1.9地震369次,ML2.0~2.9地震66次,ML3.0~3.9地震16次,ML4.0~4.9地震1次,呈现出明显的NW向和NE向2个条带。微震分布集中在NW向条带中,与维西-乔后断裂近平行展布,微震活动分布情况也显示与此断裂活动有关。NE向条带沿鹤庆-洱源断裂展布,可能是维西-乔后断裂发生主震后,触发了鹤庆-洱源断裂的活动,这种现象也常见于其它地震序列中。

4 结语

(1)震区地处滇西北横断山脉腹地,巨大的地形高差和强烈的表层岩石风化是造成此次地震破坏较重的地质地貌因素。震灾区为边远贫困山区,居民房屋大多为土木结构和砖木结构为主的简易建筑,抗震性能差,成为地震灾害加重的建筑物抗震性能因素。加大对偏远贫困地区农村的基础性投入,改善农村成为居住环境,提高民居建筑抗震性能,对减轻震灾损失意义重大。

图6 震区微震活动分布 (震级为MS,括号内为地震数目)

(2)地震烈度区呈长轴 NNW向的椭圆形,极震区达Ⅶ度,长15km,宽10km,面积约279km2;Ⅵ度区长45km,宽30km,面积约2109km2。

(3)震区地质构造复杂,发育有NW向和NE向2组活动断裂。根据野外调查结果和探槽揭露,维西-乔后断裂为晚第四纪活动断裂,具右旋走滑兼正断性质,其新活动时代主要在晚更新世晚期,全新世仍有较明显的活动迹象。除2013年5.5和5.0级地震外,震中附近尚发生过1975年9月4日5.0级地震(25.83°E,99.83°N)和1977年3月17日5.2级地震(25.85°E,99.85°N),这些中强地震的发生,均与维西-乔后断裂的活动密切相关。

(4)据震源机制解、地震烈度分布、滑坡崩塌体分布及微震分析特征等分析推断,此次地震的发震构造为维西-乔后断裂。