彝良“9·07”MS5.7、5.6地震震亡人员研究

2014-09-05白仙富戴雨芡余庆坤张方浩李永强

白仙富 戴雨芡 余庆坤 张方浩 李永强

1)云南省地震局,昆明市北市区北辰大道 650224

2)昆明市西山区防震减灾局,昆明 650224

0 引言

2012年9月7日11时19分40秒(北京时间,后同),云南省昭通市彝良县发生MS5.7地震,震中位于北纬27.5°、东经104.0°,震源深度14km;12时16分29秒,彝良县再次发生MS5.6地震,震中位于北纬27.6°、东经104.0°,震源深度10km。据民政部门统计,地震在云南省造成81人死亡,832人受伤,其伤亡数目远超“区域地震应急辅助决策系统”评估的结果,且超出云南省1900年以来相近震级地震最高纪录(死亡50人)近1倍。

减少震害造成的人员伤亡是防灾减灾的首要目标(徐超等,2012),因而震灾人员伤亡一直是抗震救灾研究的一个重要方向。过往的统计研究都认为:地震人员伤亡与建筑物结构类型(Coburn et al,1989)和建筑物破坏程度(尹之潜,1990;傅征祥等,1993;邹其嘉等,1995)显著相关,也与发震时刻、人口密度、地震动参数等存在明显统计关系(Coburn et al,1989;傅征祥等,1993;肖光先,1987),并据此给出了一系列统计关系式(Coburn et al,1989;傅征祥等,1993;肖光先,1987)和地震人员伤亡评估模型(赵振东等,1998、1999;马玉宏,2000)。与统计研究相对应的是一些学者对单次地震人员伤亡进行的细微化研究,如1970年通海大地震造成了15621人员死亡,韩新民等(1996)以自然村为基本统计单元,给出了人员伤亡率与房屋倒塌率和地震烈度的经验关系;王中山(1989)对1976年唐山地震人员伤亡的直接原因进行了详细分析并以此总结了相关经验;李西等(2008)及徐超等(2012)对“5·12”汶川特大地震人员伤亡时空分布特征和原因进行了研究;李永强等(2010、2011)详细统计分析了1970年通海地震不同烈度区不同行政单元下的震亡比和1996年丽江MS7.0地震人员伤亡的社会学特征,这些都为区域地震的人员伤亡评估贡献了更为扎实的信息储备。

遵循前人的研究路径,我们深入调查了彝良地震造成的人员死亡的详细信息,这不仅能弄清个体人员伤亡的具体情况,还能剖析造成人员伤亡的深层次原因,以利于地震应急处置中人员伤亡评估技术的发展与完善,并对未来的区域规划和国土整治工作提供帮助。

1 灾区概况和震害基本特征

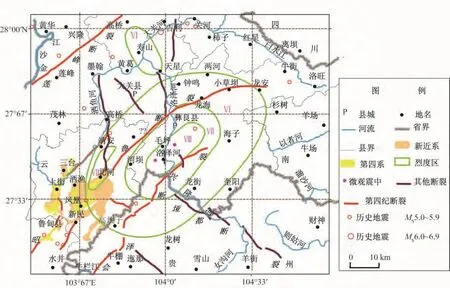

彝良县位于云南省东北部,县城距昭通市73km,距昆明市545km。全县大部分地区被河流切割成侵蚀山地,海拨2780~520m,境内有洛泽河、白水江和田黄河等3大水系。全县气候差异大,垂向差别明显,总体属北亚热带季风气候。震区地处扬子准地台(Ⅰ级)滇东台褶带(Ⅱ级)的滇东北台褶束(Ⅲ级)内,位于川滇菱形块体东侧的华南块体。震区构造复杂(见图1),主体构造为北东向断裂、褶皱,次要构造为北西-南北向断裂。主要断裂构造为北东向昭鲁断裂及会泽断裂。此次震灾地区主要涉及昭通市彝良县、昭阳区、大关县与镇雄县等,重灾区彝良县2011年总人口52.6万人,国土面积2804km2。地震造成房屋建筑和工程结构不同程度的破坏,宏观震中位于洛泽河镇的毛坪村至老洛泽河村一带,极震区内有大量滑坡、崩塌、滚石,干硬地表出现裂缝,烈度达Ⅷ度。此次地震还有2个烈度异常区,Ⅶ度异常区多位于小山包上,Ⅵ度异常区的居民点均处于山梁、边坡或陡坎边上,震害比周边居民点严重。

图1 震区地质构造简图

2 数据收集与处理

地震发生后,灾区各级民政部门按照云南省抗震救灾指挥部的部署,对人员伤亡进行了逐级上报。截至2012年9月17日,根据上报结果统计,此次地震造成云南灾区81人死亡,832人受伤。我们对上报的震亡人员信息逐一进行现场核实,获得了所有震亡人员的姓名、性别、年龄、民族、家庭住址、死亡地点、死亡时间、死亡原因等信息。因未对受伤人员进行相同的详细信息收集工作,故本文仅对地震震亡人员进行分析研究。

为了分析震亡人员的空间分布特征,在arcgis10.0平台上,从云南地震应急基础数据库中读取各烈度区内的所有居民点空间信息,再从云南数字乡村网上(中共云南省委员会等,2012)获取详细的灾区基础信息(表1),一并做为后文分析的数据基础。

表1 灾区基础信息

3 震亡人员特征与震亡原因分析

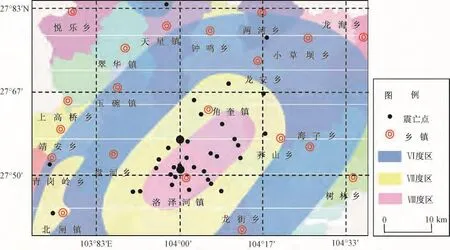

3.1 震亡人员空间分布特征

图2 地震死亡人员空间统计分布图

图3 各震亡点烈度值和震亡人数

3.2 震亡人员社会学统计特征

根据现场调查获知,彝良地震死亡者年龄最小4个多月,最大90岁;震亡人员有汉、苗、彝族,有本地人、外乡或外县甚至外省人员;从社会身份看有学龄前儿童、学生、农民、工人等。详细研究彝良地震死亡人员的社会学统计特征,对未来设计有针对性的精细化、人性化的应急对策会有帮助。

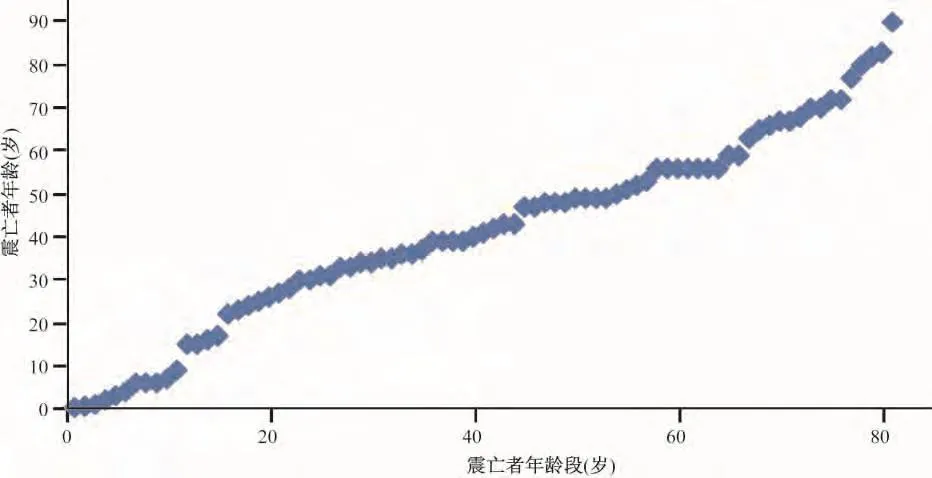

图4 震亡人员年龄分布图

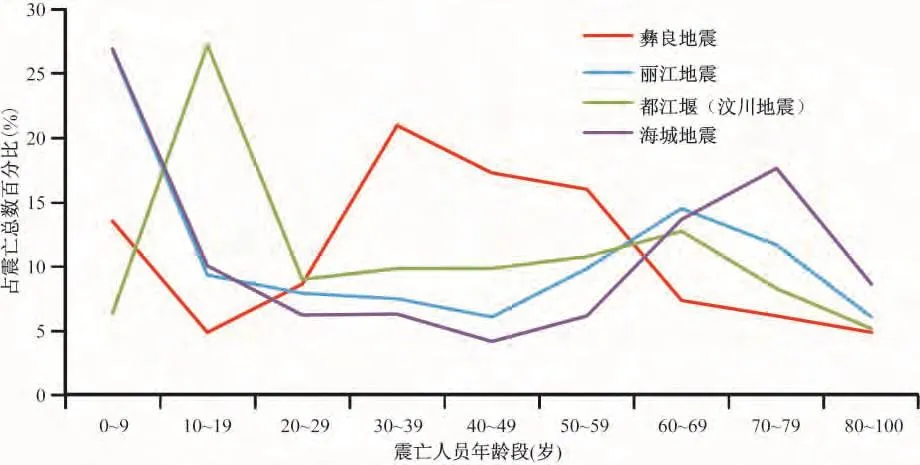

彝良地震死亡81人,按年龄从小到大依次给每位震亡人员一个序号,以此制作震亡人员年龄分布图(图4)。若按照10岁一个年龄档,从各年龄段绝对震亡人数看,30~39岁年龄段的震亡人数最多,共17人,占震亡总数的20.99%;其次是40~49年龄段,共14人,占震亡总数的17.28%;再次是50~60年龄段,共13人,占震亡总数的16.05%。在云南地区,20~59岁年龄段的人群属于劳动力人口,从年龄段反映出来的特征看,具有劳动能力的震亡人员较多,而其他年龄段的震亡人数相对较少。将各年龄段的震亡人数除以震亡总数得到不同年龄段占震亡总数的百分比,对比1975年海城(贾燕等,2004)、1996年丽江(李永强等,2011)、2008年汶川地震(都江堰市)等(吴昊昱等,2011)可以看出,彝良地震各年龄段震亡人数百分比呈近似倒U型(图5),表明体格健壮的劳动力人群震亡比例远大于体格较弱的老幼非劳动力人群;而海城、丽江、汶川地震的各年龄段震亡人数占震亡总数百分比均表现为近似U型,表明体格健壮的劳动力人群震亡比例小于体格较弱的非劳动力人群。李永强等(2011)认为丽江和海城地震死亡人员年龄分布特征可能是我国农村、乡镇地区地震造成直接死亡人员分布的基本特征。他同时认为,影响丽江地震死亡人员年龄分布特征的因素主要有2个:一是由于年轻人抵抗力与自救能力较强,所以震亡较少,而年长者行动不便,而年幼者灾害抵御能力较弱,被埋压后的自救能力亦较弱;二是由于年轻人反映敏捷,老年人与婴幼儿行动缓慢。显然,这2个因素不仅能解释丽江地震死亡人员年龄分布的特征,也能解释海城地震和汶川地震死亡人员的年龄分布的特征,但解释不了彝良地震死亡人员年龄分布的特征。如果把体格健壮的劳动力人群看作强抗震人群而把老幼人群看作弱抗震人群,则海城、丽江、汶川地震(都江堰市)表现出合乎常理的强抗震人群死亡率小于弱抗震人群,而彝良地震则恰恰相反(见图5),故彝良地震死亡人员的年龄分布特征显示彝良地震人员死亡应有其独特的原因。

图5 各年龄段震亡人数占震亡总数百分比

图6 各烈度区不同性别震亡人数及其占震亡总数百分比

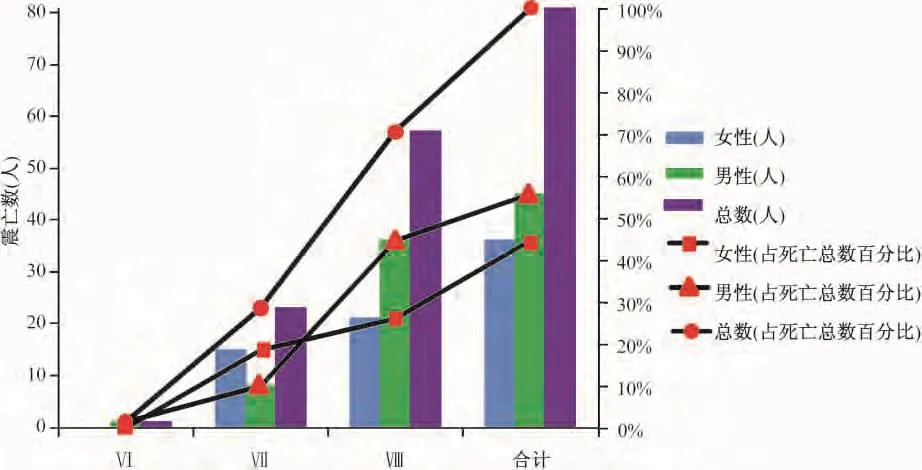

按照职业特征来看,彝良地震死亡的81人中,学龄前儿童8人、小学生3人、农业劳动力69人、农工(电工)1人,因地震死亡的学龄前儿童和学生均为农村户口,死亡的电工也是村里兼职的农业人口,故震亡人员均是农村人口。这一特征与云南大多数地震造成的死亡人员以农村人口为主的特征比较一致。从民族看,此次地震死亡人员中汉族68人,苗族等少数民族13人,汉族与少数民族的震亡比为100∶19.12,根据“全国第六次人口普查数据”(简称“六普数据”)(昭通市第六次全国人口普查办公室等,2012),彝良县汉族与少数民族常住人口比为100∶15.83。汉族震亡人数占汉族总人口的1.51%,少数民族震亡人数占少数民族人口总数的1.82%。震亡人员的民族特征统计表明少数民族相对震亡率略高于汉族,换言之,少数民族在地震面前显得更为脆弱。从性别统计看(图6),彝良地震死亡的81人中,Ⅵ度区男性1名,占震亡总数的1.23%;Ⅶ度区男性8人,占震亡总数的9.877%,女性15人,占震亡总数的18.52%;Ⅷ度区男性36人,占震亡总数的44.44%,女性21人,占震亡总数的25.93%。Ⅷ度区男性震亡数量和占震亡总数的百分比大于女性,男性震亡人数比女性多15人,为女性的1.71倍,占震亡总数的百分比男性超过女性18个点。而Ⅶ度区女性震亡人数和占震亡总数百分比超过男性,总数超过7人,约为男性的2倍,占震亡总数的百分比约超过9个点。男性震亡总数45人,女性36人,男性与女性的震亡比为100∶80,根据“六普数据”计算,彝良县男性与女性常住人口比为100∶90.45。男性震亡人数占男性人口总数的1.64%,女性震亡人数占女性人口总数1.45%。从单纯的性别统计结果看,男性相对震亡率高于女性,换言之,似乎男人在地震面前显得更加脆弱。仍与1996年丽江地震死亡情况进行对比,当年丽江男女比例为100∶93,此值与彝良县2012年男女比例相差约2.55%,丽江地震死亡人员男女性别比为100∶138,女性人口震亡率远高于男性人口,而彝良地震死亡人员男女比例为100∶80,丽江地震与彝良地震死亡人员性别比相差约58%,差别非常大。从云南历史地震人员死亡情况看,总体上女性相对震亡率比男性高,和丽江地震的情况比较一致。彝良地震死亡人员男性相对震亡率高于女性的特征似乎同样预示着彝良地震人员死亡有其独特的原因。

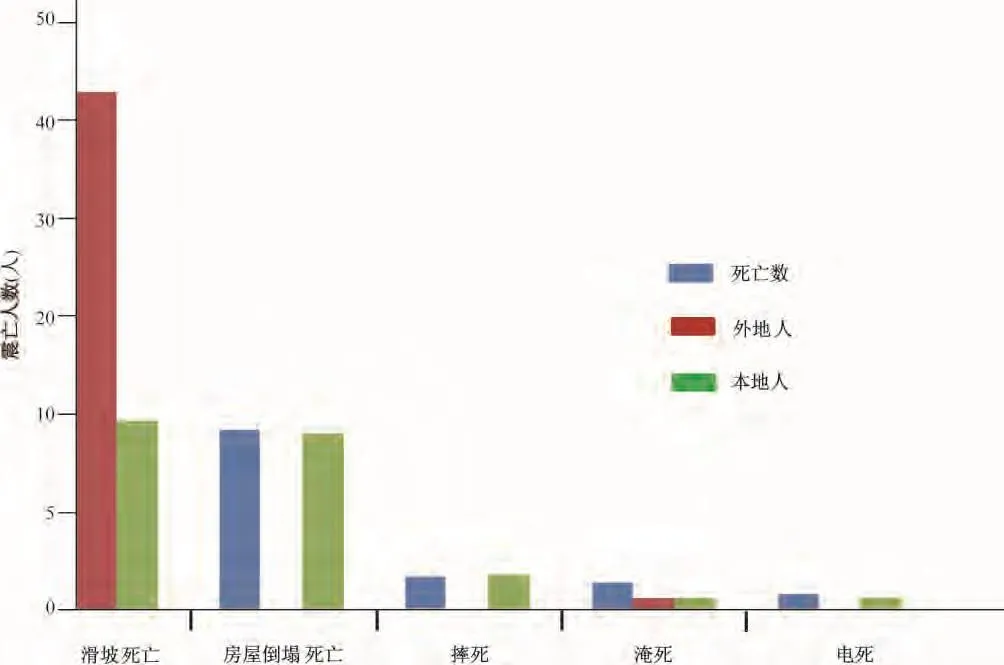

图7 各烈度区本地户口和外地户口震亡人数分布

根据对震亡人员的户口所在地和震亡地点的核实发现,大部分震亡人员震亡地点与户口地址有很大的不同,在茅坪、洛泽河、花椒园等地震亡的人员多为外村、外乡、甚至是外县和外省户口,下文统称外地户口。从统计分析看(图7),对比震亡地点和户口所在地址,Ⅵ度区本地户口1人,占震亡总数的1.23%;Ⅶ度区本地户口18人,占震亡总数22.22%,外地户口人5人,占震亡总数的6.17%;Ⅷ度区本地户口17人,占震亡总数的20.99%,外地户口40人,占震亡总数的49.38%;从震亡总数看,本地户口36人,占震亡总数的44.44%,外地户口45人,占震亡总数的55.56%。因此,外地户口震亡数超过本地户口震亡数是彝良地震人员震亡的又一重要特征,特别是在Ⅷ度区,外地户口震亡人数约为当地户口震亡人数的2.4倍。据核实后发现,外地户口震亡人员中有44名被地震滑坡时的滚石砸死(另有1人被河水淹死)。去除外地户口人员,从民族看,此次地震死亡人员中汉族31人,少数民族5人,汉族与少数民族的震亡比为100∶16.13,与彝良县汉族与少数民族常住人口比为100∶15.83更为接近。汉族震亡人数占汉族总人口的0.69%,少数民族震亡人数占少数民族人口总数的0.70%,两者也较为接近。从表面上看,虽然汉族抵御地震灾害的能力比少数民族稍强,但相差不大,这表明对于彝良这类经济欠发达地区,汉族和少数民族房屋的抗震水平都比较差。在不计外地户口震亡人员的情况下,当地震亡人员男性19人,女性17人,男性与女性的震亡比为100∶89.47,这与彝良县男性与女性常住人口比为100∶90.45比较接近;男性震亡人数占男性人口总数的0.69%,女性震亡人数占女性人口总数0.67%,两者也比较接近。在不考虑外地户口的情况下,从民族和性别比看,虽然仍然表现为汉族的死亡率低于少数民族、女性的死亡率低于男性,但其差别已减少很多,差异程度大幅下降。同样的方法,我们计算不计外地户口时各年龄段震亡人员占震亡总数的比例,从图8可看出,无论是考虑外地户口还是不考虑外地户口,彝良地震人员死亡都有一个显著的特征:30~59年龄段震亡人数占震亡总数的百分比高于其他年龄段死亡人数占死亡总数的百分比。但当不考虑外地户口震亡人数时,老年人占震亡总数的比例明显上升,这表明因地震造成房屋倒塌致死时老年人更容易遭受打击,而老年人行动迟缓抵抗力弱和较经常呆在家中的因素似能解释这个现象。要指出的是,彝良地震劳动力震亡人数占震亡总数比例高的现象应另有其因。

图8 彝良地震各年龄段震亡人数占震亡总数百分比

3.3 震亡原因分析

影响地震人员伤亡的因素众多,普遍认为地震强度大小、发震时间、结构抗震设防水平、结构类型、人口密度、经济发展水平、地震时的人员在室率、防范程度、次生灾害等都直接或间接地影响着地震人员死亡数量。

从地震强度大小看,在相距不到1小时的时间里,彝良县先后遭受了MS5.7和MS5.6两次地震,且2次地震的震中相距仅约10km,震害叠加非常显著。震害叠加是造成大量人员死亡的原因之一。

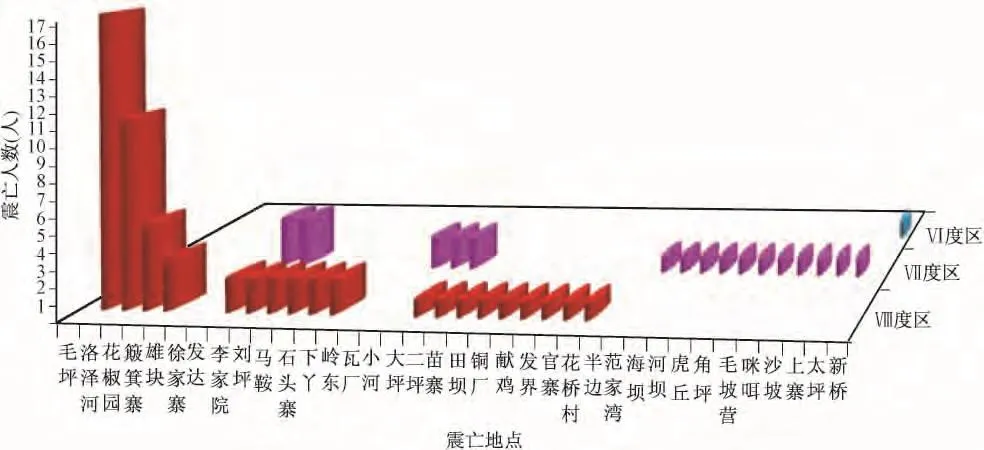

从造成死亡的直接原因看(图9),因滑坡被滚石等砸死59人,占震亡总数的74.07%,其中Ⅶ度区13人,Ⅷ度区47人;因房屋倒塌砸死15人,占震亡总数的18.52%,其中Ⅵ度区1人,Ⅶ度区6人,Ⅷ度区8人;因地震坠落摔死3人,占震亡总数的3.70%,其中Ⅶ度区2人,Ⅷ度区1人;因地震跌入河中淹死2人,占震亡总数的2.47%,Ⅶ度区和Ⅷ度区各有1人;因电力检修电死1人,占震亡总数的1.24%,分布在Ⅶ度区。若不计外地户口,滑坡砸死16人,房屋倒塌砸死15人,坠亡3人,电死1人,溺亡1人。因此,从直接死亡原因看,严重的山体滑坡次生灾害是导致彝良地震死亡人数较多的首要因素,房屋设防水平低、抗震性能差是造成人员伤亡的重要因素。

图9 各直接死亡原因导致的震亡人数

从经济发展水平和人口密度看,彝良县2011年的人口密度为192人/km2,居民年人均纯收入3190元,同期云南省平均人口密度为117人/km2,平均居民年人均纯收入4722元(云南省统计局,2012)。在云南129个县市中,彝良县人口密度居第28位,而居民年人均纯收入排在97位。由此可知,就云南省而言,彝良是一个人口密度高而经济发展落后的县区。一般而言,在相近的大背景下,经济发展水平越高房屋抗震性能越强,因房屋倒塌砸死的人数越少;人口密度越大则单位面积内的地震死亡率越高、死亡数越大。因此,人口相对稠密而且经济发展水平低、房屋抗震性能差是彝良地震死亡人数多的又一个重要因素。

但是,以上因素只能解释本次地震死亡人员数量较高的特征,仍然不能解释地震死亡人员中30~59年龄段人数较多、占震亡总数百分比较高、男性震亡人数和震亡比相对较高等震亡特征。调查发现,在重灾区的毛坪、洛泽河、花椒园、簸箕寨、雄块、徐家寨、李家园子等地有多家企业从事铅、锌、铜、铁、煤炭等开采经营活动,据不完全统计,洛泽河镇单煤矿生产点就要30多个,这些地区既是滑坡严重地带又是人员震亡的集中点,也就是说这些人员震亡集中的地点基本上都是工矿区。进一步调查发现,在工矿区震亡的63人中有59人因滑坡的滚石等砸死,这59人中有52人是从事采矿作业的农民工或其家属。52位采矿农民工中,14人是当地户口,其中12人为壮力人员;38人是外地户口,其中31人为壮力人员。当地简陋的矿业开采方式对地震滑坡等灾害防御能力非常低,导致地震死亡人数相对较多;矿业生产属于重体力劳动,从年龄看以20~59岁年龄段的劳动力为主,但因社会进步和教育事业发展,使得20~29岁的农民工受过的文化教育相对较多,有更多的生产生存技能,他们更倾向于到城镇打工而不是到矿区采矿,加之在地震逃生中反应更为敏捷,所以该年龄段震亡人数和占震亡总数在劳动力人员中相对较低,而30~59岁年龄段的农民工相较20~29岁年龄段受过的文化教育少,生活生产技能较为单一,他们相对更倾向在矿区工作,所以该年龄段震亡数和占震亡总数的比例较高;相对种植业而言收入较高的采矿业吸引着异地劳动力,形成矿工中总体上外地户口在绝对数量上占优势的格局,因此外地户口震亡人数较多。同时,少数民族在经济生产活动能力上较汉族相对落后,更倾向于从事矿业生产活动这一类更为高危、高薪的工作,因此在矿区少数民族震亡率稍高。矿产分布的地域性和采矿经营的相对集中性造成地震人员死亡集中在几个点上的极不均衡的空间分布特征。总体而言,经济欠发达的彝良社会状况、设防水平不高的矿区生产方式、经济文化水平相对落后的农业采矿工人应急逃生意识和逃生能力较弱等深层次原因,导致此次地震死亡人数较高,且呈现出30~59岁年龄段人员相对震亡率较高、男性相对震亡率较高、外地户口震亡人数超过当地户口震亡人数等与其他地震有显著差异的人员震亡特征。

4 基本结论与启示

4.1 基本结论

从震亡特征看,彝良地震人员死亡具有如下特征:①震亡数量多但震亡人员空间分布极不均衡,集中在少数几个地点上;②壮年劳动力人口震亡人数和占震亡总数的比重高,且以30~59岁之间的震亡人数占比最大;③震亡人员均为农村户口,且外地户口震亡人数超过当地户口震亡人数,是当地户口震亡人数的1.25倍;④男性人口震亡总数和相对震亡率高于女性人口;⑤震亡人员中汉族人口高于少数民族人口但汉族人口相对震亡率略低于少数民族。

从原因看:①次生地质灾害严重、房屋抗震能力差、人口密度高、震害叠加、经济发展水平低是造成大量人员死亡的重要原因;②地震引发山体滑坡是造成地震人员死亡的最直接原因,因滑坡砸死的人数超过总死亡数的74.07%;③灾区矿厂密集、采矿方式粗放、采矿人员地震逃生意识淡薄以及逃生能力差等是此次地震人员伤亡表现出独特特征的首要因素和深层次原因。

4.2 启示

我国从2002开始筹建地震应急基础数据库,经过“十五”期间区域应急指挥系统的建设与验收,各省的地震应急基础数据实现了从无到有的飞跃,并在数次地震应急中发挥了重要作用,但正如聂高众等(2002)指出的,地震应急数据库的内容及其应用场合决定了建设这一数据库工作是一项长期的任务。尽管各省按照《区域级抗震救灾指挥部地震应急基础数据库格式规范(修订稿)》要求建立各自的应急基础数据库,但仍有一大部分数据需要根据区域特点进行有针对性的补充完善。地震发生后,由于应急基础数据库中几乎没有彝良地区厂矿数据和崩塌类数据,使得在应急评估中缺失了对矿区提醒的项目。应充分认识基础数据完善和更新的重要性,以高度的社会责任感和科学负责的精神尽最大的力量、有针对性地不断完善地震应急基础数据,就云南多震多山的区域特点看,补充完善厂矿数据和崩滑类数据应该是迫在眉睫的重点工作之一,促使地震应急基础数据库“更加好用、更加管用”。

从震后地震应急辅助决策评估的科学方法看,地震人员死亡评估主要是基于地震死亡人员评估模型进行的。就已有的评估模型看,尽管考虑了多种影响因子,但这些模型多是基于地震造成房屋破坏进而引起人员伤亡这样的模式下建立的,然而,地震死亡人员实质上等于房屋倒塌砸死人数加次生灾害死亡人数加上其他原因死亡人数。完整的区域地震死亡评估模型应包含基于房屋破坏的死亡模型、次生灾害死亡模型等,这同样引发出一个新的研究方向,即地震次生灾害死亡模型研究。就云南多震多山的区域特征看,应加强地震滑坡等次生地质灾害死亡模型研究,使地震应急辅助决策人员伤亡评估方法更科学、模型更完整、结果更可靠、效果更显著。

从未来最大限度减轻地震人员伤亡的区域发展战略看,将加快区域经济发展,提高建筑物抗震设防水平作为减轻地震伤亡的重要途径当然是区域发展长期坚持的战略决策之一,但加强宣传和应急演练特别进一步考虑像厂矿社区的地震演练和应急宣传应该提上议事日程。一个地震多发区域,应急演练和应急宣传不应该只停留在校区、广场等场所,要根据区域特点尽量分析抗震薄弱环节,尽快提高这些环节的设防能力,强化这些环节的应急演练和应急宣传。