山西地区视应力时空变化特征分析

2014-09-04梁向军李丽宋美琴孟晓琴刘林飞

梁向军 李丽 宋美琴 孟晓琴 刘林飞

1)山西省地震局,太原市晋词路二段69号 030021

2)太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站,太原市晋源区太原基准地震台 030025

0 引言

地震孕育过程中可能伴随着地壳应力变化,研究其变化与地震的关系是揭示地震前兆、探索具有明确物理意义的地震预报方法的途径之一。随着我国数字化地震观测台网的建立,空间分辨率逐步提高,地震监测能力得以明显提升。近年来,视应力作为一个地震震源参数,在地壳应力场动态变化监视和地震预测研究中受到重视(程万正等,2006;王卫东等,2004;黄显良等,2005;乔慧珍等,2006;吴忠良,2002)。刘红桂等(2006、2007)认为地震视应力具有较好的预测意义,可将中小地震的视应力值超过0.9MPa作为云南地区预测未来可能发生中强地震的参考指标,且在云南地区高视应力与地震频次相关(秦嘉政等,2006)。易桂喜(2011)、李艳娥(2012)等研究了汶川8.0级地震前四川地区地震视应力时空变化特征,结果表明在震前5年的时间内,汶川地震震区的应力显示了清晰的上升-下降过程,且在临震前又有一定幅度的上升。陈学忠等(2003、2007、2011)对多次强震的地震视应力进行计算后认为可将视应力用于强震震后趋势预测。

山西及周边地区的地震活动性受到诸多学者的关注,杨文政等(1999)用地震活动性加速模型分析后认为山西地震带的下一次强震将发生时间为2004年,但到目前为止仍未发生预期地震。自2009年原平4.2级地震以来,山西相继发生4次4级以上地震,呈现出活跃的态势。虽然在震后趋势判定中用视应力来判断震源区应力状态(宋美琴等,2012a、2012b、2011、2013),但缺乏系统的分析研究,因此,有必要对山西地区的视应力时空变化特征进行深入分析。

1 研究资料

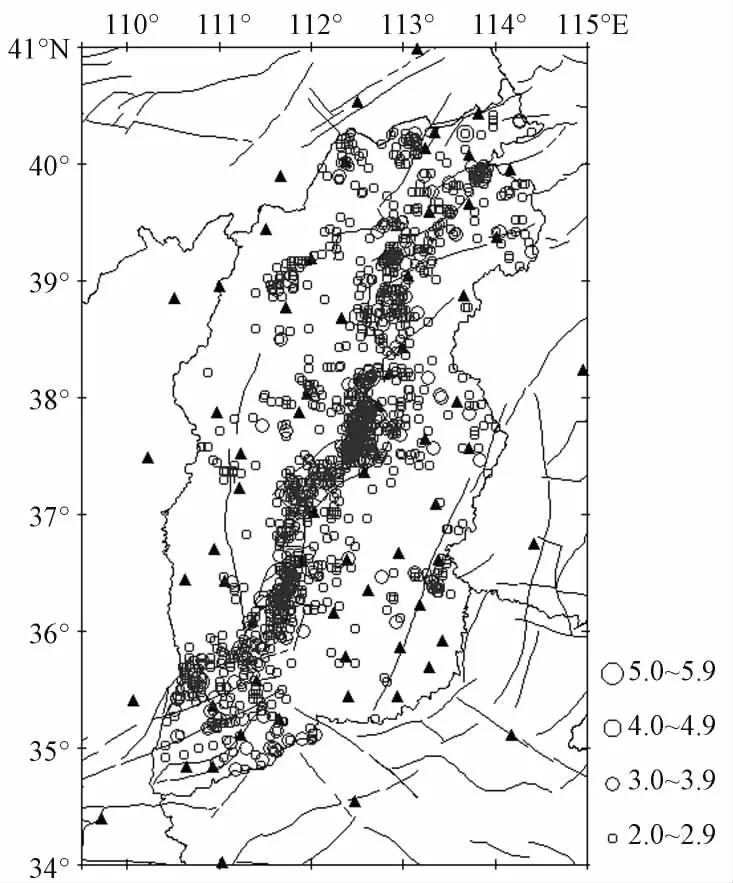

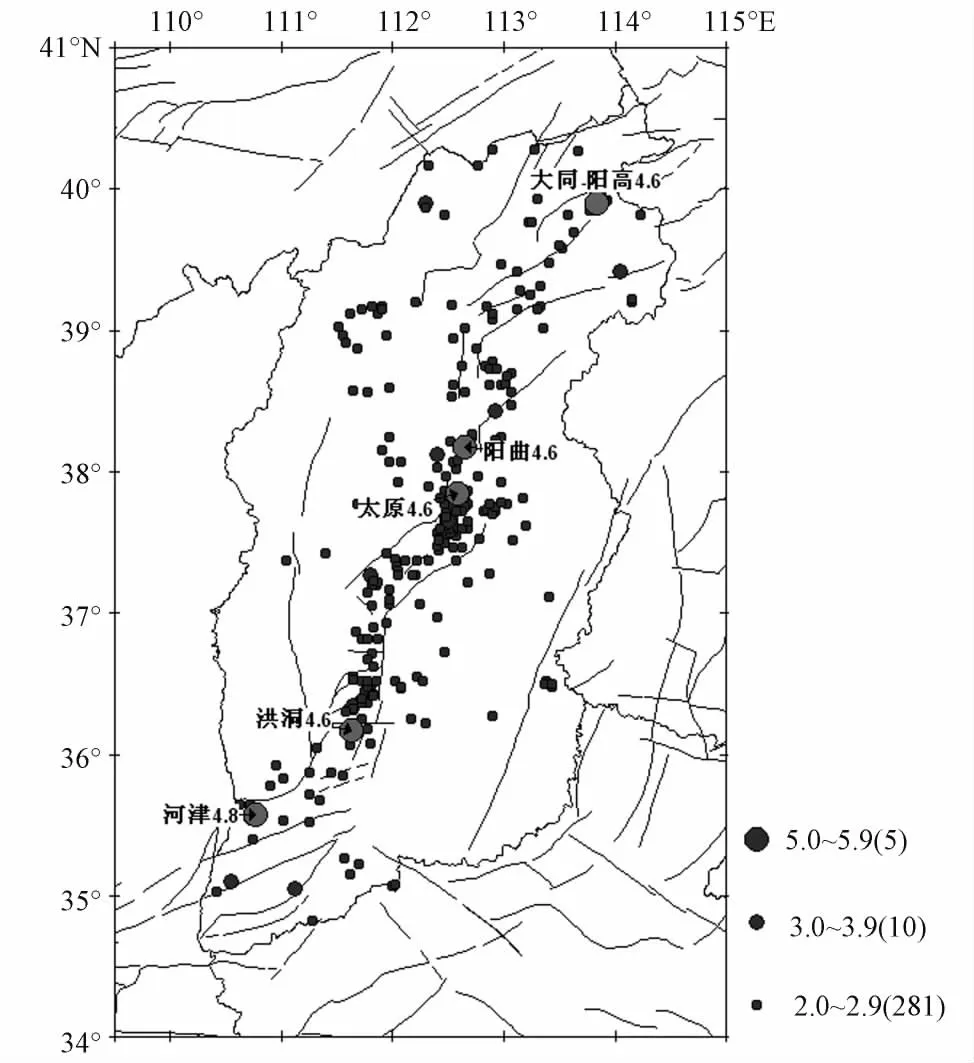

本文选用山西测震台网记录的2001~2011年的ML≥2.0地震的数字化波形,考虑到视应力计算条件,在近震源条件下,选用了震中距≤200km、信噪比较高、记录清晰的台站波形数据。首先对资料进行去倾斜及仪器响应的校正处理,然后选取S波段1.0~20Hz范围内的波形进行震源谱计算,最终取得1061次地震的震源参数。这些地震主要分布在山西断陷盆地内,隆起区有零星分布(图1)。

图1 参与计算的地震震中(空心圆)和所用台站(实心三角形)的分布

2 地震视应力测定方法

地震视应力为地震效率与平均应力的乘积,是平均应力的下限,表示单位地震矩的震源辐射出的地震波能量,可以作为对当地绝对应力水平的间接估计(吴忠良等,1999)。得到地震矩和地震能量的平均值后,地震视应力为

式中,μ为剪切模量,ES和M0分别为地震辐射能量和标量地震矩。

对于某次地震,据上述方法分别求得每个台站的地震矩M0和地震能量ES,再由各台站的平均值得到最后结果。为了消除个别台站的异常高值对平均值的影响,在由各个台站的值求平均值时采用Archuleta等(1982)的方法。

式中xi为第i个台站的地震矩或地震能量,N为台站数。Δx为误差因子,其意义为当x取对数时的标准差。

3 地震视应力时空变化特征

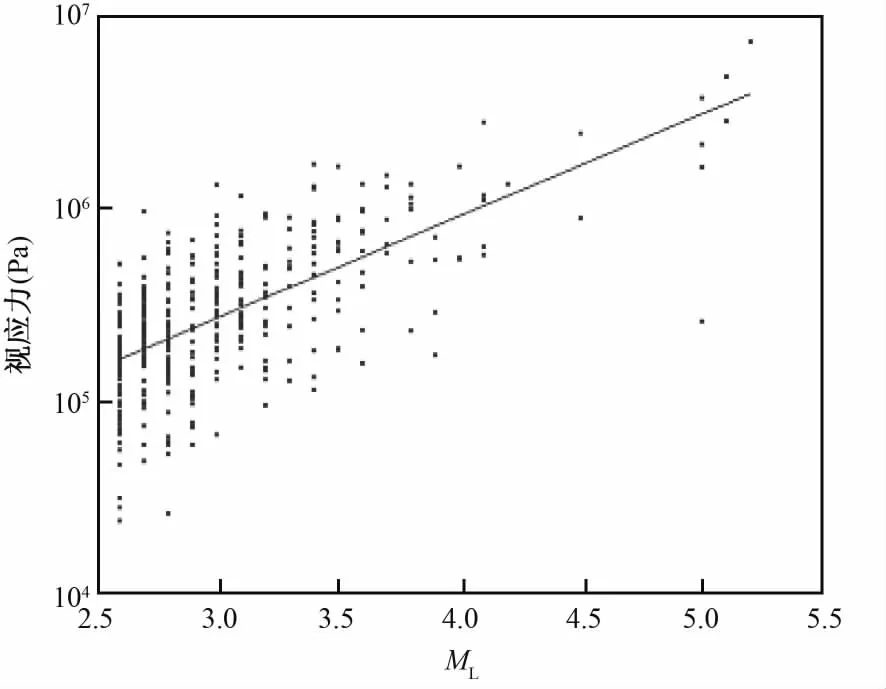

由式(1)可知,视应力与地震能量成正比,而震级与能量大小直接相关。为了获得震级与视应力的关系,本文将所有地震的视应力值与震级进行拟合(图2),由图2可见,山西地区中小地震视应力水平与震级正相关,即震级越大,视应力值越高;反之,震级越小,视应力值越低,其中2.5~4.0级地震视应力变化范围较大。如何有效消除震级的影响,是今后需要深入探讨的问题。

图2 视应力与震级的关系

在日常震情跟踪分析中,视应力越来越受到研究人员的关注。为了获取山西地区视应力变化特征,本文从以下两方面进行了探讨。

3.1 视应力时序变化特征

考虑到视应力与震级的正相关关系,将相差较大的两个震级档地震放在一起比较,很难排除是震级大、能量高导致的高视应力还是客观存在视应力高值。鉴于此,本文采用相近的震级档地震进行对比,最终选用2.0≤ML≤2.5、2.6≤ML≤3.0、3.1≤ML≤4.0即4个震级档对地震的视应力进行分析,揭示视应力与中等以上地震之间的关系。

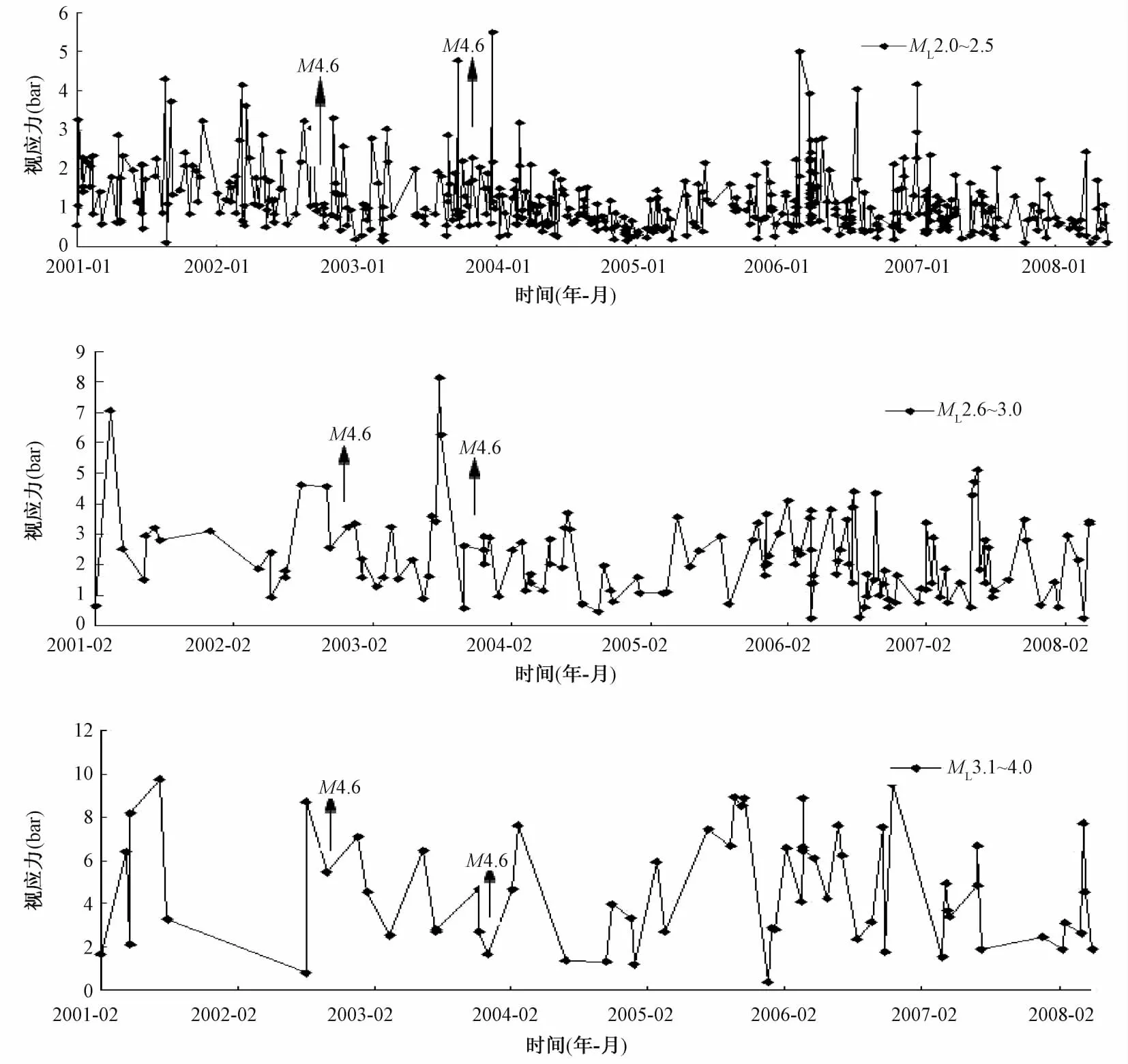

为了获得视应力变化细节,本文分两个时间段来探讨视应力时序变化特征。图3为山西地区2001年1月至2008年5月2.0≤ML≤4.0地震的视应力时序曲线(分2.0≤ML≤2.5、2.6≤ML≤3.0、3.1≤ML≤4.0三个震级档),由图可见,3个震级档的地震视应力在2001年6月至2002年8月同步出现高值趋势变化,尤其是2.6≤ML≤3.0和3.1≤ML≤4.0地震视应力在2002年2月至8月出现准同步高值异常,在高值回落的过程中发生2002年9月3日太原4.6级地震。之后视应力有所回落,2.6≤ML≤3.0地震视应力于2003年3月至10月再次出现异常,同样在高值回落的过程中发生2003年11月25日洪洞4.6级地震。之后视应力逐渐降低,表明在太原和洪洞两次4.6级地震前均有高视应力现象。

图3 2001~2008年山西地区 ML2.0~2.5、ML2.6~3.0、ML3.1~4.0地震的视应力随时间变化曲线

图4为山西地区2009年1月至2011年12月2.0≤ML≤4.9地震视应力时序变化曲线,由于本时段3.1≤ML≤4.0地震偏少,于是将震级范围扩大到ML4.9。

由图可见,在2010年1月24日河津4.8级、4月4日大同-阳高4.5级和6月5日阳曲4.6级地震前均有高视应力现象,这一过程从2009年开始上升,直到2010年6月5日阳曲4.6级地震前。这3次地震前有高视应力现象,震后回落的变化过程;这一过程说明在3次地震前存在应力逐步积累-主破裂发生-释放部分能量-应力降低-背景水平的变化过程,与滑动弱动化模式(张国民等,2001;蒋海昆等,2002)相吻合。

3.2 视应力空间演化特征

图4 2009~2011年山西地区 ML2.0~2.5、ML2.6~3.0、ML3.1~4.9级地震的视应力随时间变化曲线

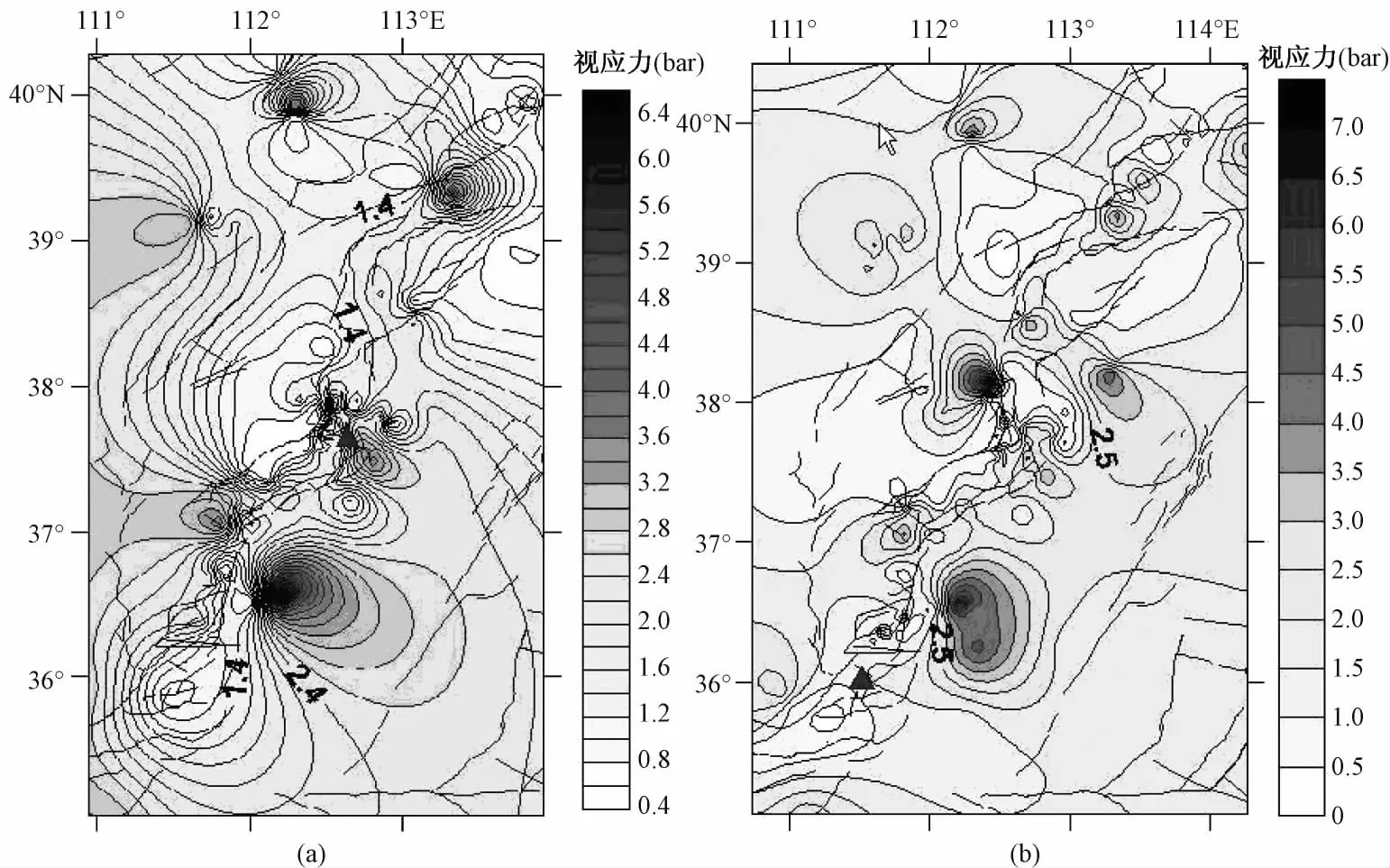

通过分析视应力时序曲线可知,在山西数次中等地震前均有高视应力现象,但由于所采用的样本为山西地区的综合结果,很难从时序曲线了解高视应力的空间分布。为此,选取上述5次地震前的地震视应力来探讨其空间演化过程。从图3、图4可以看出,不同震级档地震的高视应力现象有一定的同步性,于是在分析其空间演化过程中,将2.0≤ML≤2.5、2.6≤ML≤3.0地震合并在一起进行讨论(图5)。

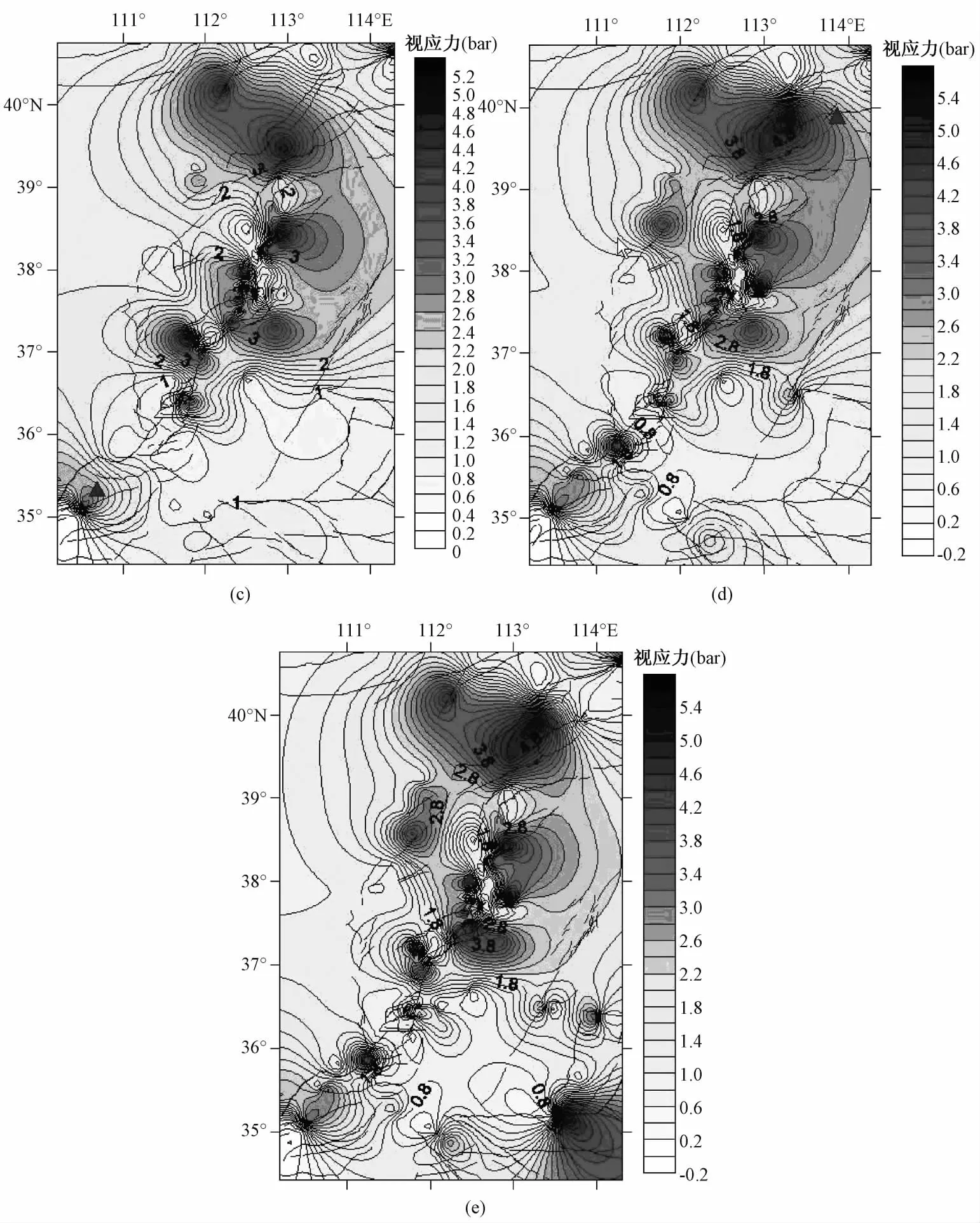

为了探讨视应力高值异常区与未来中等地震发震地点是否存在关联,本文选取5次地震前的数据绘制了山西地区前述5次地震前的视应力等值线线图(图6)。其中两侧隆起区地震样本少(图5),在分析中不再讨论这些区域的视应力变化特征。

图5 分析5次地震前视应力空间变化所用的地震分布

由图6可见,视应力高值区主要沿中部的断陷盆地区展布。2002年9月3日太原地震就发生在高视应力区域附近,与此同时,在山西南部也有高值异常区(图6(a)),时隔1年后该区域发生了洪洞4.6级地震(图6(b))。

图6 山西地区5次地震前的视应力空间分布图

2010年1~6月在短短的半年内山西南、中、北相继发生3次4.5级以上的地震。由图6(c)可见,2010年1月24日河津地震发生在高值异常区附近,同期,山西北、中、南多个区域存在高值异常,且山西北部异常区域面积最大,中部次之(宋美琴等,2010),结果在这些高值区附近发生了4月4日大同-阳高4.5级和6月5日阳曲4.6级(图6(d)、图6(e))地震。之所以出现长时间的高视应力异常,与这3次地震间隔较短,且2009年6月至2009年12月这一时段发生的地震在空间上有一定程度的叠加有关。

从震例的视应力时空演化来看,中等地震与高视应力异常区有一定的对应关系,即地震一般发生在异常区附近或边缘。这可能与地壳在构造应力的长期连续作用下,弹性应变不断积累,导致构造的突然失稳破裂。地震发生在地壳内的一定范围内,由于介质的不均匀性,在应力场的作用下,地下物质的运移和局部介质的密度变化在空间上有一定的差异,会在某些特殊部位(例如活动断裂带)出现剧烈变化,震前视应力的变化就是对区域地下物质变化的一种反映。

4 结论与讨论

(1)山西地区中小地震视应力与震级存在正相关,即震级越大,视应力值越高;震级越小,视应力值越低。

(2)山西地区2001年至2011年发生的5次4.5级以上地震前均出现了视应力趋势性上升现象,地震发生在视应力回落过程中。

(3)5次4.5级以上地震前,在震中附近均有高视应力异常区,且视应力的变化较大,分布较集中,反映了震中所在区域内能量高度积累和区域构造应力场增强的信息。

(4)对山西5次4.5级以上地震前的中小地震的视应力时空演化特征的分析表明视应力能够反映震源区的应力状态。通过实时跟踪山西地区视应力时空演化图像中的高值异常区,可为山西地区的地震危险区域判定和地震预测提供一定的参考依据。

致谢:对中国地震局地球物理研究所李艳娥副研究员的指导,作者表示衷心的感谢。