新疆于田两次7.3级地震之后南北地震带Benioff应变比分布特征研究

2014-09-04杨文周龙泉刘杰程佳

杨文 周龙泉 刘杰 程佳

1)中国地震台网中心,北京市西城区三里河南横街5号 100045

2)中国地震局地质研究所活动构造与火山重点实验室,北京 100029

0 引言

2014年2月12日新疆于田发生MS7.3地震,震中位于晚新生代以来较为活跃的康西瓦断裂附近。该断裂在地表表现为一条显著的线性构造,沿WNW-ESE向延伸近700km(付碧宏等,2006),晚第四纪以来地震活动强烈(王萍等,2006)。2008年3月21日在2014年MS7.3地震震中的西南方向约100km处曾发生7.3级强震。根据震后高分辨率卫星数据解译结果,2014年2月12日于田地震的地表破裂带长约9km,走向NEE。地表破裂带沿多个洪积扇中后缘断续延伸,在最新的洪积物上形成断层陡坎①http://www.cea.gov.cn/publish/dizhenj/984/100061/20140224142549767628025/。

康西瓦断裂位于巴颜喀拉块体与塔里木块体之间的大型走滑断裂带——阿尔金断裂带西南端部地区。作为巴颜喀拉块体的西边界断裂,在康西瓦断裂发生的2014年于田7.3级地震与巴颜喀拉块体的整体地震活动有紧密关系(邓起东等,2010;程佳等,2014)。巴颜喀拉块体东侧位于我国南北地震带的中间部位,南北地震带的强震活动受控于活动地块的运动与变形,地震活动在空间上具有分区、分带的特征(张培震等,2013)。从历史地震的统计结果看,新疆于田地区6.0级以上地震对南北地震带的地震活动有一定影响,如:1920年10月12日新疆策勒6.3级地震后,1920年12月16日宁夏海原发生8.5级地震;2008年3月21日新疆于田7.3级地震后,2008年5月12日四川汶川发生8.0级地震。2008年新疆于田7.3级地震后,该年度内南北地震带5级以上地震较为活跃(图1),这表明2008年于田7.3级强震的发生使得南北地震带应力发生明显调整。基于上述认识,2014年于田7.3级地震发生后,南北地震带的强震危险性可能会发生相应的调整,对于这一问题的研究在该地区的地震危险性分析中具有重要的现实意义。

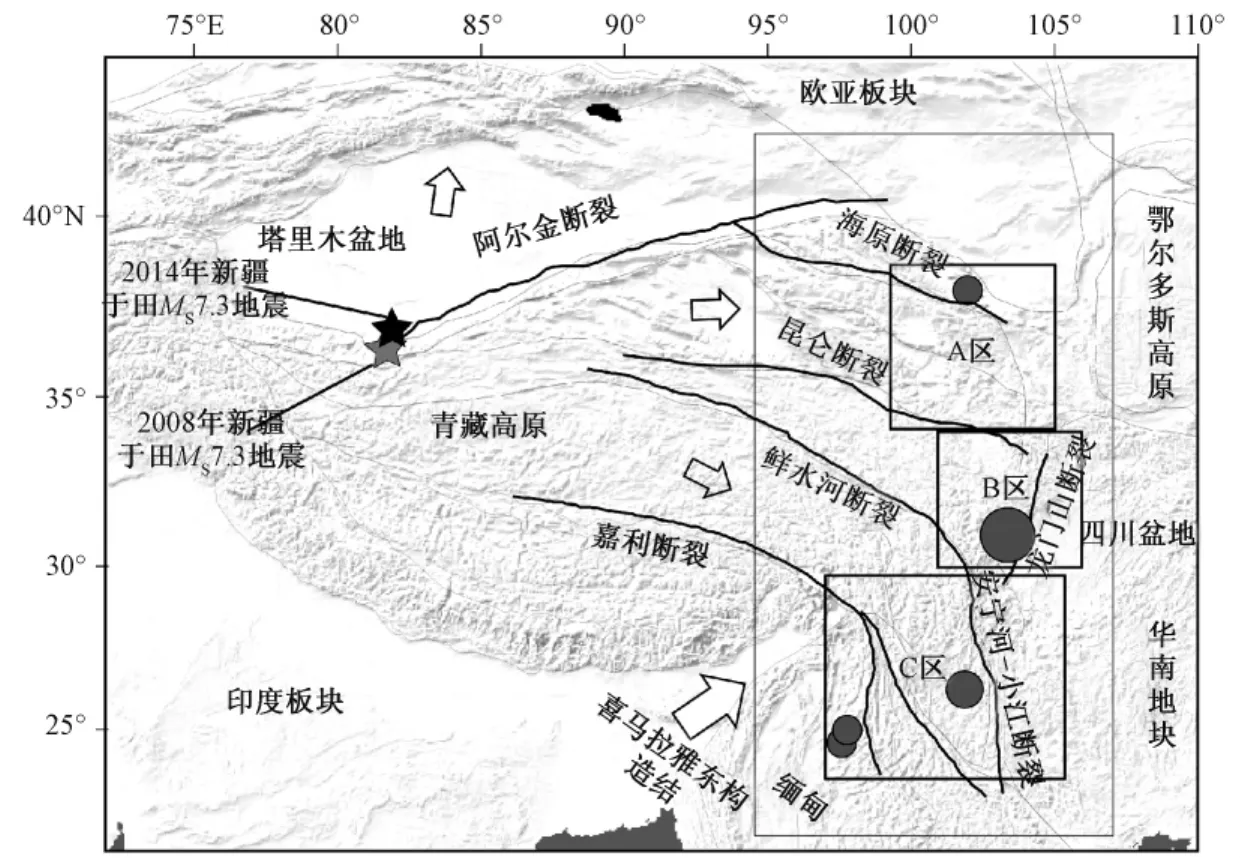

图1 青藏块体及其周边运动示意图(据张培震等(2013)文献修改)

本文通过对比新疆于田2014年、2008年7.3级地震前后南北地震带Benioff应变比的空间分布特征,结合2008年于田7.3级地震后南北地震带中强地震的分布,将于田地震作为一个外部触发条件,探讨2014年于田7.3级地震对南北地震带不同区带的影响,为研究南北地震带可能的强震活动区提供参考。

1 研究区资料和方法

南北地震带(图1)北起鄂尔多斯地块西缘,穿过龙门山,再沿安宁河-小江断裂带向南延至缅甸境内,是分隔中国大陆东部相对稳定的鄂尔多斯高原、四川盆地和华南地块与西部强烈隆升的青藏高原之间的边界活动构造带(张培震,2008)。本文选取南北地震带作为研究范围对不同构造分区分别进行了分析。

加卸载响应比是一个定量反映地壳系统不稳定程度的参数(尹祥础等,1994),该参数可以判定引潮力对断层是加载还是卸载。目前该方法已经取得了很大发展,并被广泛应用于地震预测中(刘桂萍等,1994;zhang et al,2004;张浪平等,2006;余怀忠等,2010)。类似于固体潮汐对断层面的加卸载,大地震对周围地震断层有正或者负的影响(Das et al,1981;Toda et al,1998),同样也可以作为一种外界的扰动因素。而Benioff应变作为一个区域中滑动速率的量度(赵袆喆等,2008),可比较好地刻画外界扰动引起的地震活动变化。本文通过计算两次于田地震前后的Benioff应变比,对于田地震后该地区应变比分布特征进行了研究。

1.1 资料和最小完整性震级的选取

根据中国地震台网中心提供的统一快报目录②http://10.5.202.22/bianmu/,本文采用了2008年1月1日~2014年3月14日南北地震带(20°~44°N,94°~108°E)的微震目录。由于最小完整性震级Mc可能具有不同的时空分布特征,本文参考韩立波等(2012)给出的南北地震带Mc空间分布结果,将南北地震带分成 A 区(34°~39.5°N,99°~105°E)、B 区(30°~34°N,101.5°~106°E)、C区(23°~30°N,97°~105°E)等 3 个Mc分区特征明显的区域(图 1),并利用震级-频度关系计算各分区整体的Mc(图2)。最小二乘法计算结果表明,A、B、C等3个分区的最小完整性震级Mc约为ML1.8、ML1.5、ML1.3。考虑到不同的计算方法得到的结果之间可能存在差异,本文采用适当提高Mc数值的方式以减小计算结果的误差。最终将这3个区域的Mc分别确定为ML1.9、ML1.6、ML1.4。

图2 南北地震带不同区域震级-频度关系

1.2 大震前后地震应变比的计算

本文使用地震释放能量的1/2次方,即Benioff应变作为响应参数。定义Benioff应变比R为在某一区域震后所有地震的能量的开方和与震前所有地震的能量的开方和之比。Benioff应变比计算方法为(Benioff,1951)

具体计算过程为:对不同地区以0.5°的间距分别进行网格化,以每个网格点为中心,挑选网格内、经纬度方向窗长均为0.5°的矩形框内的地震。对于每个矩形框,分别计算每个单元在于田地震前后n天的Bennioff应变,两者比值作为该矩形框中心点的应变比。利用插值方法绘制区域内R值的空间场分布图。如果R<1,说明该区域应变能释放减速;如果R>1,说明该区域应变能释放加速;如果R=1,说明该区域应变能释放无变化。

2 2008年、2014年于田两次7.3级地震前后南北地震带Benioff应变比分布特征

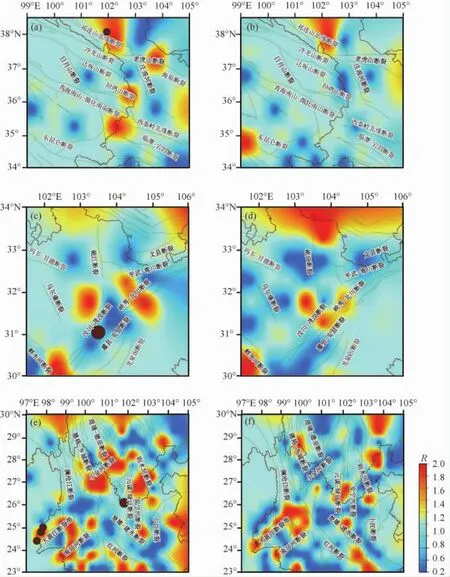

本文使用新疆于田2008年3月21日7.3级、2014年2月12日7.3级地震前后30天的地震目录资料,分别计算两个时间段内南北地震带不同区域的应变比,两次7.3级地震前后不同区域应变比空间分布如图3所示。

图3 于田两次7.3级地震后南北地震带不同分区应变比空间分布

2.1 A区应变比分布特征

2008年于田7.3级地震后在祁连山北缘断裂附近出现应变比增强现象,而2008年3月30日甘肃肃南5.0级地震震中正位于应变比高值异常区域附近(图3(a))。此外,在甘青交界南部的拉鸡山断裂、老虎山断裂、西秦岭北缘断裂北段应变比也有明显增强,但范围较小。2014年于田7.3级地震之后在祁连山北缘断裂附近也出现应变比增强现象(图3(b)),但比2008年于田7.3级地震之后应变比高值异常区的范围稍小。

2.2 B区应变比分布特征

两次地震后B区应变比空间分布具有相似的特征,均在龙门山断裂附近出现高值异常。2008年于田7.3级地震之后在龙门山断裂带上的汶川-茂汶断裂、映秀-北川断裂附近出现高值异常,而2008年5月12日汶川8.0级地震震中正位于该地区的高、低值异常区交界处。2014年于田7.3级地震之后,该区域应变比高值区位于2008年高值区南边,分别沿NE和NW向展布。

2.3 C区应变比分布特征

2008年于田7.3级地震之后,C区应变比高值异常区域范围较大(图3(e)),主要分布在小金河断裂、则木河断裂、安宁河断裂、大盈江断裂、南汀河断裂附近,而2008年8月20、21日云南盈江5.0级、5.9级地震以及2008年8月30日四川攀枝花6.1级地震均位于高值区附近或者高、低值交界区域。2014年于田7.3级地震之后该区高值异常区分布范围与2008年相比明显缩小(图3(e)、3(f)),主要分布在大盈江断裂、南汀河断裂、元谋-绿汁断裂、安宁河断裂附近,在小金河断裂附近未出现高值异常区。

3 分析与讨论

2008年3月21日新疆于田7.3级地震后,南北地震带地震活动明显增强,1年内先后发生2008年3月30日甘肃肃南5.0级地震,2008年5月12日四川汶川8.0级地震,2008年8月20、21日云南盈江5.0级、5.9级地震以及2008年8月30日四川攀枝花6.1级地震。从应变比空间分布可以看出,上述强震均发生在2008年于田地震后应变比高值异常区域附近或者高、低值交界区域。应变比高值反映了这些地区应力水平较高,在2008年于田7.3级地震后这种应力高值区容易发生一些小震。

南北地震带的应变比在于田2014年7.3级地震后与2008年7.3级地震后具有一定的相似性。应变比高值区主要分布在祁连山北缘断裂、映秀-北川断裂、大盈江断裂、南汀河断裂、元谋-绿汁断裂、安宁河断裂附近地区。

地震应力的突然变化可以引起其周边地震活动性的显著变化,随着应力增加或者降低,地震活动性相应地增强或者减弱(Stein,1999)。本文通过计算两次于田地震前后不同区域的应变比,对应力增强区域进行了研究。已有研究结果表明,在引起地震活动性变化方面应变比与反映地下介质改变的波速变化和库仑破裂应力变化能吻合地较好(杨文等,2013)。本文采用了相对容易获取的地震目录资料进行研究,故可以更方便地为地震危险性分析提供参考。