近代侨批业与制度的共同演化

——以潮汕地区为例

2014-09-01胡少东陈斯燕

胡少东,陈斯燕

(汕头大学商学院,广东 汕头 515063)

近代侨批业与制度的共同演化

——以潮汕地区为例

胡少东,陈斯燕

(汕头大学商学院,广东 汕头 515063)

从新制度理论的视角构建理解侨批业与制度共同演化的分析框架,于广泛场域的关系系统中分析1860-1949年间侨批业组织场域和制度的共同演化。研究结果表明,组织场域是一个对话或者是权力角力的平台,侨批业各利益相关者通过这个平台进行对话、竞争和合作,从而推动了侨批业和制度的共同演化。由规制性、规范性和文化-认知性制度所构成的三大制度支柱对侨批业的经营都有重要的影响,其中,文化-认知和规范性制度支柱是支撑侨批业经营的主要制度要素。三大制度支柱相互联系并相互影响,当三大制度支柱能够较好结合时,制度能够促进侨批业的发展,形成侨批局、邮政局、银行共同经营的局面,但当三大制度支柱不能得到较好结合时,侨批业行为趋于混乱以至走向衰败。

侨批业;制度理论;组织场域

一、引 言

侨批业又称侨汇业,是专门经营、传递华人移民侨批的私营商业性服务行业。[1]侨批局即为经营侨批业的机构,是一种兼有金融与邮政双重职能的经济组织。①潮汕侨批局自清道光年间开始陆续创立,并于20世纪初逐步进入鼎盛时期。在侨批业发展的繁荣阶段,侨批局遍布潮汕地区,平均每年有数千万乃至上亿元经侨批局汇入中国,维系和改善了数百万侨眷的生活,对潮汕地区的经济发展作出了巨大贡献。[2]侨批业的产生、发展,经历了政治、社会、经济环境的变化,环境的变化影响着侨批业的兴衰。我们不禁要问,在侨批局经营的100多年间,社会环境动荡,侨批业是如何发展变化的?本文试图从新制度理论的视角剖析侨批业与制度的共同演化,揭示制度变化对侨批业的影响,总结制度对侨批业发展的作用、意义,对当今市场经济制度建设有重要的参考意义。

现有侨批业研究文献主要集中于对侨汇数量和作用方面的研究,从组织层面研究侨批业的文献比较少见。从组织层面研究侨批业的研究大概可分为两类:一类是研究侨批业的网络特征,主要采用网络理论、新制度经济学理论来解释侨批业的网络经营特点。[3,4,5,6]另一类是政府与侨批局的关系研究,目前仅有关于侨批局与国家、[7,8]侨批局与邮政局、[9,10,11]侨批局与银行单一关系的研究,[12,13]而缺乏侨批局与各利益相关者互动的更大关系系统的研究。可见从组织层面研究侨批业的研究非常不足,亟需加强。当然,这些研究对于我们从组织场域层面研究侨批业具有一定的参考价值。

本文建立了理解侨批业组织场域与制度是如何共同演化的分析框架,把研究置于一个更大的关系系统中,为理解侨批业的演化提供了新的视角。我们将近代侨批业的发展分为五个阶段,分析了各阶段侨批业参与者的变化,这些变化与制度(这些制度是指支撑侨批业经营的制度)演变中的变化是相关的。组织场域是一个对话或者是权力角力的平台,[14]侨批业各利益相关者通过这个平台进行对话、竞争和合作,从而推动了侨批业和制度的共同演化。

二、理论分析框架

(一)组织场域

严格来说,组织场域是组织的一个社区,在这个社区中,有一套共同意义系统,和场域外行动者的关系相比,场域中的参与者之间更自然而频繁地进行相互作用、影响。[15]场域中的参与者包括政府、重要交易伙伴、资金支持者、行业协会、特别的利益团体、公众等。场域是参与者间进行对话或相互影响的平台,参与者会对焦点组织或组织人口施加强制、规范或认知的影响,因此识别组织场域中的参与者及其互动模式非常重要。[15]

Dimaggio和Powell开创性地提出的场域概念,主要关注的是把组织联结成更大网络的关系系统。[16]组织场域作为一种分析单位使我们不只是简单地注意竞争性的组织(这正是组织人口生态学视角),也不只是简单地注意那种实际上相互影响的组织间网络(这正是组织间网络的视角);它使我们还要注意相关行动者的整体性。组织场域的概念使我们的组织研究与更广泛的宏观结构——社会层次、国家层次上的结构联系起来。在社会与社区变迁研究中,组织场域概念已经成为联系组织层次与社会层次的重要分析单位。[17]

本研究将潮汕侨批业看作一个组织场域,这个组织场域是一个侨批业参与者聚合在一起所构成的一种被认可的制度生活领域。从组织场域层面研究侨批业,让我们不仅关注场域中的焦点组织侨批局,同时还关注国家、邮政局、银行、行业组织等相关行动者及他们之间的互动模式,能够结合组织层次和社会层次对侨批业和制度的演化进行分析。

(二)制度

组织场域是场域中参与者互动的平台,甚至会成为场域权力斗争的舞台。在这个舞台上,场域的参与者就问题的定义、引导组织行为的制度形式进行竞争。制度环境对组织最直接的影响是通过组织场域进行的。[15]制度影响组织行为有几种形式,斯科特认为制度包括三方面,即制度三大支柱:规制性、规范性、文化-认知性支柱。规制性制度来源于法律、政策、规定等具有法律权威或者与法律权威相类似的组织(如国家、政府)所颁布的各种细则。规制性制度通过奖励或惩罚来引导组织行为和方向。组织出于自身利益考虑,为避免受到惩罚而遵守规制性制度。比如1897年后,批信需经过邮政邮寄,否则侨批局将受到惩罚。规范性制度一般是指规则、标准操作程序、职业标准和教育课程。它们引导组织行为和信仰的能力来自社会责任或专业化。组织遵从它们是出于道德责任或遵守由教育培训机构和行业协会所建立起来的规范相一致。比如侨批局“营业全凭信用”正是出于道德责任和行业规范。文化-认知性制度主要指文化信念,文化信念是一个族群的共同认知,是指导族群行为的重要指南。它可以使人们对他人在各种可能性下所采取的行动形成预期,从而降低不确定性。由于文化信念是统一的且为人们所共知,所以当参与者对文化信念做出最优反应时,这个能被接受的文化信念集就会被限定为是自我实施的文化信念集(Grief),从而起到制度的作用。文化-认知性制度形成了文化支持和合法性的概念基础,人们认为遵守文化-认知性制度是理所当然的。[15]比如侨批局认为诚信经营、同乡同族的人互相帮助是理所当然的,传统诚信文化和乡族文化构成侨批业的文化信念,也是潮汕人的共同文化认知。总之这三大支柱构建了个人和组织对于问题的理解和引导个人和组织的行为。

(三)组织场域、制度演化和重大事件

组织场域不是静态的,当有重大事件引起场域中成员关系或互动模式产生变化时,场域的范围会发生变化。它随着某类组织或组织人口的进入和退出、参与者互动模式的变化和组织间力量对比的变化而演化的。[14]随着场域的变化,场域的制度环境也会发生变化,在场域和组织层面,制度会被重新定义,从而反映新形成场域的利益。

图1 组织场域、制度和重大事件的相互作用

重大事件能够影响社会的安排,冲击原来的制度,触发制度的变化。这些事件包括多种形式,Hoffman识别了三种类型:里程碑事件、灾难性事件、法律/管理的发生(如法律的制定和实施、管理机构的建立)。[14]无论哪种形式,在解释不同组织层面的变化进程中,重大事件处于中心位置。这些重大事件为个人和组织带来了新的不确定性,分化已有的实践路线,推动新实践的出现。重大事件往往将整个行业扔进剧变的阵痛中,通过重新定位行业的边界和竞争的基础而引起重构进程。[14]采用与Hoffman相似的方法,我们识别了引起侨批业组织场域和制度发生变化的重大事件。

三、研究方法及数据来源

本研究的目标是通过获取纵向的数据资料来分析三个变量的演变:(1)组织场域。(2)制度。(3)重大事件。潮汕地区的历史文献或记载虽然不少,但得以完整保存的并不多,这给研究工作造成了一定的困难。但是,在各方的努力下,特别是在汕头大学、潮汕历史文化研究中心的大力推动下,整理出了一批潮汕历史文献资料,如《潮汕地区侨批业资料》、《潮汕地区商业活动资料》、《海外潮人对潮汕经济建设贡献资料》等,这些资料为我们提供了潮汕侨批业比较完整的文献记载。我们对这些资料进行阅读,并查阅了《潮州志》、《汕头志》、《汕头大事记》等文献以印证有关侨批业资料记载。①数据来源:《汕头大事记》(上下册)(汕头市地方志编簒委员会,1988年);王琳乾,邓特主编《汕头市志》(新华出版社,1999年);汕头商业志编写办公室编《汕头商业志》(1991年);杨群熙辑编《潮汕地区商业活动资料》(潮汕历史文化研究中心,2003年);杨群熙辑编《潮汕地区侨批业资料》(潮汕历史文化研究中心,2004年);饶宗颐总撰《潮州志·实业志》(潮州市地方志办公室,2005年);杨群熙辑编《海外潮人对潮汕经济建设贡献资料》(潮汕历史文化研究中心,2004年)。这些资料内容丰富,数据客观,通过文本内容分析,我们识别了有关的关键词、主题、某种陈述或者故事描述,从而我们能够识别历史上发生了什么、做了什么、谁做的、在哪里、什么情况下等信息,这些信息通常具有非常高的客观性。[18]通过文本内容分析,我们可以分析侨批业组织场域和制度的演变。

(一)组织场域

研究组织场域的变迁,最好的指标莫过于追踪场域边界内发生的一定数量与种类的组织变迁及其互动模式的变化。[17]我们通过分析侨批业历史资料特别是通过侨批业的历史事件分析,识别侨批业组织场域的参与者特别是推动场域变化的行动者,通过描述场域参与者的种类、数量及其互动模式来描述组织场域的演化。

(二)三大制度支柱

对于规制性制度,我们收集了侨批业的有关立法事件,按照时间顺序描述规制性制度支柱的变迁及其对侨批业行为的影响。对于规范性和文化-认知性制度支柱的测量,相关史料记载了当时侨批业的对话模式、对话内容和使用的语言,这反映出了当时的制度特别是规范性制度和文化-认知性制度。[14]因此,我们对相关史料记载进行内容分析,识别有关关键词和描述,以此描述规范性制度和文化-认知性制度的演化及其对侨批业行为的影响。

(三)重大事件

共同演化分析需要在历史情境中进行跨期研究。从历史资料和相关研究文献中,我们能够识别历史上影响侨批业的重大事件。这些事件推动着侨批业组织场域发展的方向,驱动场域从一个阶段向下一个阶段演化,表明了制度发展过程中阶段的边界,往往具有影响制度系统变化的开端意义。这些重大事件是组织场域和制度发展变化的变量和阶段划分的依据。根据重大事件分析,我们将潮汕侨批业发展分为五个阶段(见表1)。

四、侨批业的发展阶段分析

(一)第一阶段:自由发展阶段(1860-1896)

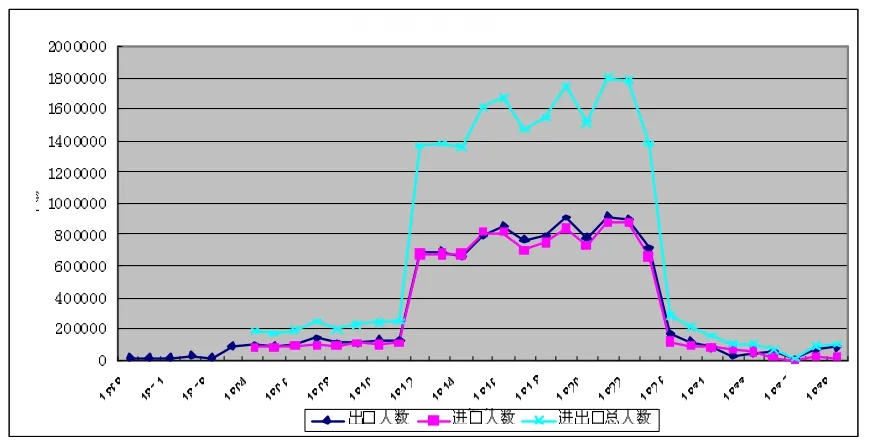

1.组织场域。1860年,汕头开埠,清政府允许华工出洋,华侨移民合法化,并形成了一股潮流(见图2)。据统计,从1861年汕头辟为通商口岸至1912年民国建立的50年里,约有200多万人移居东南亚。[19]随着东南亚潮侨的增加,汇款和寄信回家的需求不断增加,侨批业得到快速发展。

表1 侨批业组织场域与制度的共同演化

图2 汕头近代出入境人数

随着近代华侨劳工大批出国,华侨汇款回家的数量日益增加,原来依赖水客①递带信款已不能满足需求,遂先后出现信局、银号和商行等民间机构经营侨汇业务的侨批局。侨批局初期转送侨汇方法与水客递带信款方式相仿,但其金融周转和信用方面更胜于水客,深受华侨欢迎,因而得以迅速发展。[19]潮汕地区最早创立的侨批局是于1835年在澄海东湖乡创立的致成批馆。[20]到1882年,汕头已有侨批局12家。[21]

汕头开埠后,开始出现钱庄行业。汕头最早开展汇兑业务的是山西票号,此后,其他钱庄相继成立,接收外汇、代兑批款、办理钱币的存找等业务,并与南洋各地钱庄联网,转驳批款。②部分钱庄除在汕头设立钱庄外,还在南洋分设钱庄,接收批信并代南洋侨批局转驳批款,自成批信的收、汇、投网络。每笔侨批之中,包括银和信。交寄时,家信和银一齐交给侨批局,侨批局把款通过南洋钱庄划入汕头联号的钱庄,而家信却通过轮船信局寄至汕头联网的侨批局,汕头侨批局接到批信后,用随批信发来的清单,到联网钱庄兑款后,再把信和款合在一起投给侨眷。批信和批款分开寄运,提高了批款的安全性,加快了侨批寄送的速度,促进了侨批业的发展。

到清光绪中期,汕头侨批业已达一定规模,为规范行业行为,行业组织随之产生。汕头南侨批业公会成为组织场域中的重要行动者。汕头南侨批业公会是所知的海内外成立最早的侨批业公会。[21]公会以联络同业感情、保障公会侨胞银信及增进同业之公共利益、矫正营业之弊为宗旨,在侨批业规范发展中起到重要的作用。①公会章程中对保护银信有详细的规定,其中包括批款在分批过程中遭遇盗贼或匪徒的枪杀,路人拔刀相助而致伤亡等情况有具体的奖赏和赔偿,而对于乡民在抢劫案中的漠视和纵容也有一定的惩罚。

南侨批业公会的成立首先是维护侨批业务的安全,促进其经营网络内部的和谐统一。②到1926年该公所改称为汕头华侨批业公会,1931年又改称为汕头市侨批同业公会。各地侨批局之间的协调和分工也是侨批公会的重要任务,由于海内与海外侨批局之间常常是通过代理关系来合作的,因此各地侨批公会需在代理问题上达成统一(如代理费用、批款遭到盗劫等)。汕头侨批公会通过海外同业组织、各地潮州会馆、汕头总商会等组织部门的联系,一方面维护了侨批业内部的有效运转,另一方面也使侨批网络在更广泛的社会网络中保障了其地位和利益。[7]侨批公会作为侨批业的一种联盟形式,促进了场域中参与者之间的互动,在侨批业者中增进了解和促进共识的达成,表现出潮帮批局对内部团结合作的重视。因此,侨批公会的成立说明侨批业发展进入一个规范的阶段,组织场域开始形成。

图3 晚清潮汕侨批局新创情况

本阶段是潮汕侨批业的兴起阶段,新侨批局不断创设(见图3),到1897年已累计创设36家,并大多持续经营。至于侨批数量,如封数和批款数额,尚未发现有相关统计。但从出洋人数和侨批局创办数量来看,本阶段是潮汕侨批业开始成长的阶段。

2.侨批业制度。清政府被迫开放后,随着海外华人财富的增加,清政府为获得华侨在财政上的支持,逐步改变其对海外华侨的敌视态度,并转而对华侨实行保护政策。为此,清光绪皇帝(1875-1908)勒令准许华侨回国并严禁对华侨骚扰勒索等,“除华侨海禁,自今商民在外洋,无问久暂,概许回国治生置业,其经商出洋亦听之”。③赵尔巽等编《清史稿》,卷23,德宗本纪,转引自林家劲、罗汝材:《近代广东侨汇研究》(中山大学出版社,1999年,49页)。该法令正式宣布了清政府敌视华侨的终结,承认华侨在国内外的地位和合法权益。[19]这为海外潮侨回潮汕创设侨批局提供了合法性。侨批局只需向有关当局注册,即为合法商号。[20]至于侨批经营方面,无论是清政府,还是东南亚国家都尚未介入,对侨批经营并无限制。清政府尚未设立相应的管理机构管治侨批业,侨批业的规制性制度尚未建立。

在近代法制环境不完善的条件下,特别是涉及到跨国侨批递送服务,法律制裁办法难以得到采用,保障侨批业运作的是人伦信用,④人伦信用指以血缘、地缘关系为基础的信用。[4,5]而保障人伦信用机制得以实施的是支撑侨批业经营的文化-认知性制度和规范性制度。

侨批业的文化-认知性制度来源于传统诚信文化和乡族文化,共同的文化认知为解决侨批递送中的代理问题提供了制度保障。一方面,潮人下南洋,多为生活所迫,为的是赚钱养家,侨批业的发展是顺应华侨寄钱养家的需要,侨批的及时送达关系到广大侨眷的生活,寄托着华侨的孝心和养家的责任。侨批递送事关重大,批局的欺骗行为(如拖延交付侨批、侵占批款等)是违背良心道德的事情,此为侨批业者的共识。潮汕人对侨批的共同文化认知为契约的自我实施提供了保障,较好地解决了侨批递送服务中的委托-代理问题。另一方面,共同的文化认知保障了集体惩罚机制的实施。以潮汕方言为身份特征的潮汕人具有团结互助、相互负责,共同维护乡族声誉的文化信念。移民东南亚的潮人依然保留了原有在家乡的社会联系,同一乡族的人往往聚居在一起。[22]在华南地区和东南亚跨国华人社区中,人们互动频繁,人们能够方便地通过同乡会馆、宗亲会馆、潮商会馆、侨批公会等组织共享信息。因此,两地的信息能在跨国社区中能得到较快的传播。批局的服务对象一般都是本乡族的成员,人们拥有批局过去行为的信息。因此,人们在雇用批局时会以这些信息为条件。如有批局不讲诚信,其坏名声将在族群中家喻户晓,批局的声誉将受到损害。乡亲们只会把侨批交给诚信的批局,而不会委托不讲信用的批局,从而对不诚信的批局实施集体惩罚。这是潮人社区的共同文化认知,这一文化认知能够指导批局的行为,“营业全凭信用”成为批局的规范。[23]在共同的文化认知下,人伦信用机制能够得到有效的执行。华侨与侨批局能够有效地建立起代理关系,并克服代理承诺问题,促使侨批局保持诚实。如果一个侨批局有过欺骗行为,那么在集体惩罚的威胁下它将无法继续经营。

在共同文化认知的基础上,侨批业逐步发展出相应的行业规范,经营制度和同业规范是侨批业规范性制度的重要组成部分。一方面,侨批业在经营过程中形成了严格的管理制度、操作程序等。比如严格的收发制度、回批制度和批脚的服务规范等,力求安全、准确、及时送达侨批。收发制度要求有单据凭证,回批制度要求将收款回执送达寄款人,这些制度降低了信息不对称,弱化侨批局的事后机会主义行为。加上侨批递送服务具有重复交易特点,为吸引并维持与华侨的交易,侨批局非常重视声誉,这些经营制度为侨批业的规范运作和诚信经营提供了保障。另一方面,在清政府尚未成立行政机构管理侨批业的情况下,侨批公会是维护行业秩序的主要组织。侨批公会的作用主要体现在几方面:(1)订立侨批业经营规范,对内实施监督与仲裁;(2)进行道德教化,引导侨批业者自律;(3)对外进行协调,维护侨批业利益,保障跨国侨批网络的运作。侨批业公会通过维护行业安全和利益,协调侨批业界的关系,对于侨批业的有序运行起到重要的规范作用。

共同的文化认知和行业规范指导着侨批业的运作,侨批局非常重视声誉,将侨批的安全及时送达作为自己的社会责任和义务,将诚信经营作为其商业道德,指导着其行为规范。即便在时局动荡的清末,侵吞批款事件也极少发生。侨批现已成为潮商诚信经营的有力见证。

(二)第二阶段:初步控制阶段(1897-1911)

1.组织场域。1896年清代邮政成立,1897年汕头大清邮政总局成立,并将侨批业纳入其管辖范围。汕头邮政总局的成立,意味着侨批业组织场域有了正式的管治机构,侨批局需到邮政机构登记注册。官方邮政局成立后,批信是其发展业务的对象之一。侨批局开始把收寄的“信”,通过邮政用总包寄递,“银”另通过钱庄及银行转汇,此后,“银”和“信”开始分道转递。如泰国批信局把批信装总包,交泰国邮政寄到汕头邮政局,再转投给设于汕头的侨批局中转站投出。批信经过邮政局邮寄改变了原来通过侨批局递送的做法。

由于侨批需送达的地区多处于乡村,地处偏僻,邮政局业务未能企及,因此通过邮政局转递的批信仍为数不多。本阶段邮政机构对侨批局的经营和运作并没有产生很大的影响,反而是侨批局的批信业务在一定程度上支持了初成立的邮政局,邮政局通过批信转运费、回批航邮费等途径获得收益。[11]而在跨国侨批递送环节,通过国家邮政系统降低了批信递送的费用,也提高了批信递送的效率,在一定程度上促进了侨批业的发展。

清代潮汕侨批业在大清邮政机构的管理和潮汕钱庄业的参与下,实现了批信的寄送与邮政联袂,改变了先前潮帮批信寄送不受限制的状况。

2.侨批业制度。1897年汕头大清邮政总局成立,政府开始介入侨汇业的经营。晚清政府看到侨批业有利可图,开始对侨批业进行一定的规制。清代邮政规定:对民信局的收费标准要与大清邮政部门统一起来,而且民信局必须到当地大清邮政机构办理登记注册手续,还不准民信局使用轮船运输其邮件,并规定国外批信局必须把批信装成总包,在所在国的邮政寄交大清邮政,再转交国内批信局投递到户。对违反者施以重罚,如若私带信件,每例罚款白银50两,轮船私运信件或船员私带他人信件,每例罚白银500两。因此,晚清阶段基本杜绝了水客私带的现象。自鸦片战争以后的轮船信局接运批信的局面,也被大清邮政的重罚而制止。[24]邮政局一方面通过运用权威,另一方面则通过优惠邮资办法,最终获得侨批业的支持和遵从,邮政局和侨批局也相互得到利益,实现了合作共赢。可以说,随着大清邮政的成立,清政府开始建设侨批业的规制性制度,将侨批业纳入邮政机构的管辖范围之内。

在本阶段,诚信文化和乡族文化仍然是支持侨批业经营的共同文化认知,是指导侨批业诚信经营的规则,而同业规范和批局的经营制度仍然是侨批业规范性制度的支撑力量。不过,由于管理机构邮政局的介入,侨批业的“信用体系”内涵有所变化。一方面是建立在乡族关系基础上的人伦信用关系,这种信用关系运用于侨批局与信款汇寄人、接收人,侨批局与钱庄、商号等华人商业机构,以及侨批局与侨批局之间;另一方面,以契约关系为基础的契约信用也逐步发展,并运用于侨批局与邮政局之间。随着官方机构的介入,侨批网络不再完全是熟人社会的网络,基于乡族关系建立起来的人伦信用也开始向以契约关系为基础的契约信用扩展,契约信用逐步成为侨批业规范性制度的一部分。

(三)第三阶段:加强控制阶段(1912-1938)

1.组织场域。随着移民南洋的潮侨的增多(见图2),在这一时期民营侨批业的规模日益扩大,直到抗日战争爆发前,潮汕地区侨批局的数量达到高峰。20世纪30年代,是近代潮汕经济发展的黄金时期,也是潮汕侨批业繁荣兴旺的阶段。1929-1932年,参加汕头市侨批业同业公会的侨批局达66家,占广东全省侨批局总数的70%,尚有30多家侨批局没有参加同业公会。到1935年,在汕头邮政局挂号并领有执照的批局共110家,其设立于海内外各地的分号共790家。①广东省档案馆档案《批信局国内外分号开设地点名称一览表》(1935年),全宗号29,目录号2,案卷号374,第22-34页。20世纪30年代潮汕各县的侨批局,大多数接受汕头市侨批局的委托派发侨批,形成潮汕的侨批局网络,有效促进了潮汕侨批业的繁荣发展。本阶段汇入批款也不断增加,据《潮州志·实业志》记载:“民国十年以前汇归国内批款,年在数千万元,十年以后在一亿元以上,至二十年又增倍数,可能达二亿以上。”②饶宗颐总撰:《潮州志·实业志》(潮州地方志办公室,2005年,1312页)。

民营侨批业的迅速发展,引起了当局的进一步的注意。随着邮政机构和银行机构的普遍建立,民国政府逐步加强对民营侨批局的管制,甚至曾经决定取缔民间侨批局,企图逐步实现对侨汇的垄断。

自大清邮政机构设立之后,晚清政府以至其后的民国政府,都认为民营侨批业有利可图,因而不断加以限制。1912年中国银行成立后,中国银行逐步介入侨汇市场,但成效甚微。直至1928年改组后的中国银行把开展海外华人汇款业务作为其重要经营目标之后,中国银行逐步建立了侨汇的经营体系。民国政府于1918、1928年两次明令取缔一直垄断侨汇业务的民间侨批局,以免它们与政府竞争。在侨批业公会的带领下,侨批业界据理力争,他们提出理由如下:

“批信局只接收国外侨民交寄之信款,国外侨民积累数百年的传统习惯,家书及安家费总赖批信局寄递,批信上书写的地址姓名又不尽详细,非土生土长的“批脚”不能投递,侨眷多住山村陋巷,远者数百里、近者数十里不等,为普通邮政投递范围所不及之地。批局却能以最快捷最稳妥之方法,投送给侨眷家中。村镇的公益事业,修桥造路、建学宇修祠堂,也多赖于华侨批款,国计民生,关系极大……”③引自邹金盛:《潮帮批信局》(艺苑出版社,2001年,50页)。

经过侨批业界的力争,民间的侨批机构始获保留,但在领取营业执照、缴纳邮费等问题上受到了某些限制。而民信局则不再兼营侨批业,退出侨批业,并于1934年停业,国内信件邮寄收归邮政经营,形成了私营侨批局与国营邮政共存局面。在侨批局与政府当局抗争的过程中,侨批业公会及相关华侨组织(如新加坡中华商会)、侨领(如陈嘉庚、林义顺)发挥了重要的作用,成为维护侨批局继续经营的主要力量。

在本阶段,民国政府对侨批局的管制日益严格,并不断加强对侨汇的经营,逐步建立起经营侨汇的金融体系。到1936年前,华侨银行、闽粤两省银行、交通银行、农民银行、邮政储金业务局也先后成为经营侨汇的指定机构,并在国内外广设分支机构。尽管如此,这些银行机构的分布仍只限于县城和海外的主要城市,其侨汇的吸收力和分发范围还非常有限,而与其业务相关的邮政网络也仍不完善。直至1940年,潮汕地区不通邮村镇仍高达91.6%,侨批的递送仍然需要委托民营侨批局。[7]可以说,在本阶段,民国政府对侨批业继续进行一些限制,银行也参与经营侨批业务,民营侨批局、邮政机构和银行三者在经营侨批业务方面互相竞争,但也有一定程度的合作,侨批局、邮政、银行共同经营局面开始形成。邮政局、银行逐步成为侨汇市场中的重要行动者。

2.侨批业制度。1912年,中华民国成立,设交通部,统辖全国邮政。民国政府为了实现对侨汇的控制,不断加强对侨批业的规制,限制侨批业的发展。一是限制侨批业的业务,侨批局只能投递南洋等处批局寄来之侨民银信,及收寄侨民家属寄往南洋等处之回批,不准收寄其他普通信件;二是侨批局必须申领执照方准营业。邮政局通过管理执照的方式加强侨批局的管理和控制;三是通过邮资优惠政策限制侨批局的发展。

邮政总局起初并没有系统管理和控制侨批局的严密法规或制度,1935年12月才制定颁布《批信事务处理办法》,侨批局在邮政局的统一管理下获得官方承认的合法地位。这是政府管理侨批市场的一个转折点,通过执照管理和控制侨批局的发展,力图将其纳入国家管理范围之内。虽然在执行上效果有限,但侨批局还是受到一定限制。[10]

进入民国后,往来东南亚的潮人迅速增加,东南亚华人社会区域广,流动性大,已逐渐转变为现代的“陌生人社会”(相对于“熟人社会”而言),同时,受西方商业文明的影响,建立在乡族关系基础上的人伦信用逐步转向现代契约信用。如为了避免经营损失,一些侨批局在需垫款时会先调查请求者的经济收入状况,同时较多通过现代邮政和银行寄信、汇款和转账等,尽量减少专人带送,逐步依托现代契约信用。[5]侨批业规范性制度和文化-认知性制度的变化主要体现在从人伦信用向契约信用的扩展,乡族文化在侨批业中的作用有所弱化,现代商业文化逐步成为侨批业文化-认知性制度的一部分,进而影响侨批局的行为规范。

(四)第四阶段:相互依存阶段(1939-1945)

1.组织场域。1939年6月日寇占领汕头,汕头沦陷后,侨批寄送几乎中断。1939年6月到1941年,日本侵略者和汪伪势力在潮汕沦陷区逐步建立政治统治体系,他们看到争夺侨汇的重要性,企图把潮汕的侨汇纳入其政治体系之中。为控制汕头市的侨批业,1940年春建立了伪汕头市侨批业公会。经汕头市日伪当局许可经营的侨批局有35家。1938年,汕头市注册的侨批局有85家,到1941年,汕头市侨批局仅存38家,且多数裁员减薪,经营业务衰落。潮汕各县的侨批局,也多数缩小业务或停业。[20]

沦陷期间,市场萧条,治安混乱,所有外汇交易,多被日本银行揽办,海外侨批局多通过香港汇丰银行,汇入汕头市日本台湾银行,由台湾银行负责批款统筹管理。[7]

太平洋战争爆发之前,潮汕的侨汇尚未完全中断,不少侨批局和邮政机构、华侨银行在十分艰苦的条件下,仍然通过一些渠道,千方百计为潮侨、侨眷提供递寄侨批的服务。

1941年12月,太平洋战争爆发后,香港、东南亚各地相继遭到日军侵占,整个亚洲和太平洋地区的政治格局发生急剧变化。东南亚各地的侨汇流通曾一度中断,潮汕侨乡凄凉破碎,侨眷生活更加痛苦。数月之后侨汇才陆续有所恢复,但侨汇的流通渠道发生重大变化。南洋侨批公会在组织和统领侨批网络上担任重要角色,开辟了“东兴汇路”,①在汕头沦陷期间,由于邮路阻塞,为解救侨眷于水火之中,侨批局人员开辟了递送侨批的秘密通道。路径大致是:批信从南洋各地寄往越南芒街之后,再从芒街的越南批局派人乘船带至与芒街相对的广东东兴镇。潮汕各批局派人在东兴镇设批信中转站,承接南洋各地发来的批信,再派人从秘密通道带到汕头。邹金盛:《潮帮批信局》(艺苑出版社,2001年,68页)。“东兴汇路”等战时汇路成为当时潮汕部分侨眷的生命线,对纾缓他们的生活困境起到重要的作用。

2.侨批业制度。在日占区,为控制汕头市侨批业,日伪当局对汕头市侨批业实行严格管制,规定南洋侨批必须经“日伪当局”检查批准,方可在“和平区”(即沦陷区)内投送,“和平区”外不予投递,一律退回。在严加管制下,侨批递送手续复杂,侨批需经诸多周折,才送至收批人。在国统区,民国政府要求侨批局将所收外汇全部交由广东省银行汇拨,以增加政府外汇收入,对侨批局的经营并无其他限制,并且竭力沟通侨批,而侨批局方面也积极配合南京政府的政策措施,接济侨眷,侨批局表现出与国家控制相依存的特点。[7]

抗战时期,潮汕侨乡凄凉破碎,侨眷生活非常凄惨。《潮州志·实业志》中记述第二次世界大战期间潮汕地区因“侨批梗阻,即百业凋敝,饿殍载道”。[2]这是对当时潮汕侨批梗阻造成严重危害的很好概括。为服务广大侨胞,救侨眷于水火之中是侨批局人员的共识,他们甘愿冒着生命危险递送侨批。①在当时兵荒马乱的岁月,盗贼四起,兵匪横行,恶人拦路,饥民抢劫,侨批局人员带批款长途辗转,险象环生。当时任汕头批业公会主席的万兴昌经理许自让为了带送批款的安全,组织了四五十人的护批队伍,荷枪实弹,在秘密通道上武装押解侨批款,使批款安全到达家乡,投到侨户手中。邹金盛:《潮帮批信局》(艺苑出版社,2001年,68页)。在恶劣的环境中,族群的共同文化信念紧紧把大家团结在一起,源自内心深处强大的乡族文化(此阶段体现为爱国爱乡的信念)和诚信文化是支撑侨批局在战乱时期继续营业的动力,体现了侨批局人员诚信服务、爱国爱乡的高尚品质,为潮汕人民作出了重要贡献。

(五)第五阶段:控制失败阶段(1946-1949)

1.组织场域。1945年8月日本投降,抗日战争结束,邮路得以恢复。广大海外潮侨在历经战乱之后,迫切希望能够尽快寄侨批,恢复与家乡的联系。海内外潮帮侨批局迅速恢复并发展,迎来了侨批业一段短暂的兴旺时期。1946年潮汕地区的侨批局恢复和发展至131家,其中汕头市由抗日战争期间的30多家增至73家,至1948年,汕头市的侨批局有80多家。[2]

由于抗日战争胜利后海内外潮帮侨批业的迅速恢复和发展,海外各地寄至潮汕地区的侨批封数大量增加。据汕头邮政统计,仅由汕头侨批中转局经办的侨批,1947年12月达14万多件,是1943年12月的1.4万件的10倍。[20]

但好景不长,由于南洋各国对外汇的限制,国内货币的急剧贬值,侨批业经营转入黑市。侨批局从原来只收取批信的佣金转化为掌握侨汇头寸、炒卖侨汇的投机商。南洋侨批局多把批款汇往香港,套购港币,然后兑换国币,利用国币贬值及正常寄运批信、转驳批款的时间差,甚至部分批局有意无意拖延兑付批款,牟取暴利,使侨批业出现前所未有的畸形发展。国币贬值,批款以千万乃至以亿计,一斤纸币换不到一斤大米,侨眷利益蒙受很大损失,批局也多数倒闭。[24]

2.侨批业制度。抗战胜利后,南洋各地政府先后实行对外汇的限制政策,管制资金外流。而国民党政府也于战后实行外汇全面管理,限制侨汇以黑汇流入国内。通过修正《批信事务处理办法》,邮政局也加强了对批信的控制,限制侨批局添设国内外分号和代理点,并通过邮资加强控制批信业务。经历战乱之后,南洋新成立的侨批局数量激增,一些来不及申请执照或执照未发的侨批局,也开展侨批业务,行业逐步失去规范。1946年后国民党当局滥发货币,导致恶性通货膨胀。②1947年4月,发行额达16万亿元以上;1948年,发行额竟达660万亿以上,等于抗战前的47万倍,物价上涨3492万倍,法币彻底崩溃(百度百科:法币)。为逃避南洋当局对侨汇的限制和国内货币的急剧贬值,侨汇业经营转入黑市,民国政府控制侨批政策最终失败,成为侨批业最混乱的时期。[8]在时局动荡的条件下,批局的经营面临极大的不确定性,批局不再着眼于长期收益而是短期收益,侨批局从原来只收取佣金转变为掌握侨汇头寸、炒卖侨汇的投机商。一直支撑侨批业经营的规范性制度支柱和文化-认知性制度支柱轰然坍塌,很多侨批局置百年信誉于不顾,更遑论乡族情谊,侨批局拖延兑付批款、炒卖外汇、牟取暴利,侨眷利益受到极大损害,侨批业也迅速衰落,侨批局信誉锐减,兴旺不再。

五、结论和讨论

本文构建了分析侨批业与制度共同演化的框架,通过对1860-1949年侨批业与制度共同演化的分析得出结论:

(一)平台

侨批业组织场域是各利益相关者对话、斗争的平台。这在这个平台上,国家通过设置管理机构并参与侨批业的经营,成为侨批业的管治者和竞争者,通过不断加强对侨批局的限制,逐步壮大其市场势力,建立起国家的侨汇经营体系。侨批局则通过侨批公会与政府进行对话、抗争,依靠其独特的服务、广泛的地域覆盖和与南洋侨批局的密切关系以致国家无法替代,得以继续生存,与邮局、银行形成共同经营的局面。

(二)服务组织

侨批局不仅是经济性的营利组织,也是社会性的服务组织,承担着服务侨胞、侨眷的社会责任。“潮人仰赖批款为生者几占全人口十之四五,而都市大企业及公益交通各建设多由华侨投资而成,内地乡村所有新祠夏屋更十之八九系出侨资盖建。”①侨批局的经营除了获取商业利润外,还承担着沟通侨胞和侨眷、维系侨眷生活和侨乡建设的重要社会责任。而侨批业履行这一社会责任来自华侨内心对传统诚信文化、乡族文化的认同。这对当今企业履行社会责任有重要的启示,只有当履行社会责任成为企业的文化认知时,履行企业社会责任自然会成为企业的自觉行动。

(三)主要制度支撑

在侨批局经营的100多年间,侨批业的经营持久且稳固,主要是这种实践被人们视若当然地接受,文化-认知和规范性制度要素结合在一起,是支撑侨批业经营的主要制度。Hoffman认为制度三大支柱的出现依次是规制性制度、规范性制度、认知性制度。[14]侨批业的出现首先是得到文化-认知性制度的支持,并在文化-认知性制度的支持下形成了规范性制度,一开始并没有出现相应的规制性制度。这是与Hoffman(1999)的不同之处。在规制性制度缺位的条件下,文化-认知性制度和规范性制度代替了规制性制度。或者按照诺思的观点,在缺乏正式规则的条件下,非正式规则代替了正式规则,[25]为侨批业的发展提供了制度支撑。三大制度支柱是相互联系并相互影响的,当三大制度支柱能够较好结合时,制度能够促进侨批业的发展;当三大制度支柱不能得到较好结合时,侨批业行为趋于混乱,以至走向衰败。在规制性制度尚未出现时,侨批局的经营更多来自规范性制度和文化-认知性制度的支撑,行业规范和共同的文化认知引导着侨批局的经营。进入民国阶段,民国当局逐步建立起侨批业的规制性制度,规制性制度在一定程度上与规范性、文化-认知性制度是相冲突的,主要表现为国家逐步加强对侨批局的限制甚至拟取缔侨批局,由于规制性制度并不能得到侨批业规范性和文化-认知性制度的支持,民国当局最终也未能取缔侨批局。但在国家权威下,随着规制性制度的实施,行业规范和文化-认知也逐步发生变化,原来支持侨批业经营的人伦信用也逐步向契约信用扩展,西方商业文化也逐步成为侨批业的文化框架内容。在国家的权威下,侨批业制度框架作出相应调整,规制性、规范性和文化-认知性制度互为补充,比较好地结合在一起支撑着侨批业的发展。随着邮政系统和银行系统的建立和完善,规制性制度促使侨批局与邮政、银行形成一种竞争和合作的关系,在一定程度上促进了侨批业的发展。但到国内战争时期,由于东南亚国家对外汇的管制、民国当局采用了掠夺性的金融政策和侨汇兑付政策,规制性制度与规范性、文化-认知性制度存在严重冲突,三大制度支柱没能较好地结合,侨批业无法按照原来的规范运作,导致侨汇逃避问题的出现,行业行为混乱,最终导致侨批业的衰败。

在当前转型经济中,信用缺失问题非常突出,行业乱象层出不穷,这与规范性、文化-认知性制度建设严重滞后有密切关系。在改革开放过程中,我们忽视了对传统诚信文化的教育,缺乏对文化价值观的正确引导,唯利是图、金钱至上等价值观念逐步侵蚀了我们传统优秀的价值观,传统的文化-认知性制度支柱分崩离析,从而导致部分企业伦理道德丧失,企业信用缺失,以至行业乱象层出不穷。[26]因此,我们应该重视传统文化的教育、训练和振兴,发扬潮汕侨批业诚信经营的价值观和文化,发挥人伦信用对当今市场经济信用的补充作用,建立与市场经济相适应的规范性和文化-认知性制度支柱,构建市场经济信用体系。

[1]焦建华.近百年来中国侨批业研究综述[J].华侨华人历史研究,2006(2):49-58.

[2]饶宗颐.潮州志·实业志(影印本)[Z].潮州地方志办公室,2005:1312-1315.

[3]陈丽园.侨批经营网络的组织形态研究[M]//王炜中.第二届侨批文化研讨会论文选.香港:公元出版有限公司,2008:185-194.

[4]戴一峰.网络化企业与嵌入性:近代侨批局的制度建构(1850s-1940s)[J].中国社会经济史研究,2003(1):70-78.

[5]焦建华.近代跨国商业网络的构建与运作——以福建侨批网络为中心[J].学术月刊,2010,42(11):136-143.

[6]马明达,黄泽纯.潮汕侨批局的经营网络[J].暨南学报:人文科学与社会科学版,2004(1):123-127.

[7]陈丽园.潮汕侨批网络与国家控制(1927-1949)[J].汕头大学学报:人文社会科学版,2003,19(增刊):2-11.

[8]袁丁,陈丽园.1946-1949年国民政府对侨批局的政策[J].南洋问题研究,2001(3):63-70.

[9]焦建华.近代国家与市场关系的一个例证分析——以福建侨批业市场与政府邮政竞争为例[J].中国经济问题,2007(6):73-77.

[10]焦建华.竞争与垄断:近代中国邮政业研究——以福建批信局与国营邮局关系为例(1928-1949)[J].学术月刊,2007,39(1):142-147.

[11]黄泽纯.清末至民国时期我国邮政部门对侨批业的管理[J].广东教育学院学报,2009(2):88-92.

[12]戴一峰.传统与现代:近代中国企业制度变迁的再思考——以侨批局与银行关系为中心[J].中国社会经济史研究,2004(1):65-73.

[13]赵雪松.浅论20世纪初期侨批局的经营制度创新——以侨批局和银行的关系为例[J].河南社会科学,2008,16(增刊):87-89.

[14]Hoffman,Andrew W.Institutional Evolution and Change:Environmentalism and the U.S Chemical Industry[J]. Academy of Management Journal,1999,42(4):351-371.

[15]Scott,W.R.Institutions and Organizations[M].Sage Publications:Thousand Oaks,CA,1995.

[16]DiMaggio,P.J.and Powell,W.W.The Iron Cage Revisited:Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields[J].American Sociological Review,1983,48(April):147-160.

[17]Scott,W.R.Institutions and Organizations:Ideas and interests[M].London:Sage,2008.

[18]陈晓萍,徐淑英,樊景立.组织与管理研究的实证方法[M].北京:北京大学出版社,2008:186-187.

[19]林家劲,罗汝材.近代广东侨汇研究[M].广州:中山大学出版社,1999:6-49.

[20]王炜中,杨群熙,陈骅.潮汕侨批简史[M].香港:公元出版有限公司,2007:32-70.

[21]陈礼颂.百数十年来的南洋侨汇[J].国际潮讯,1993(17).

[22]黄挺.潮商文化[M].北京:华文出版社,2008:471.

[23]陈文涛.福建近代民生地理志:下卷[M].福州:远东印书局,1929:475.

[24]邹金盛.潮帮批信局[M].北京:艺苑出版社,2001:50-88.

[25]诺思.制度、制度变迁与经济绩效[M].上海:格致出版社,2008:50-75.

[26]胡少东,林丹明.从开埠到改革开放:制度与潮商的共同演化[J].汕头大学学报:人文社会科学版,2013,29(2):49-57.

(责任编辑:佟群英)

G 127;K 250.6

A

1001-4225(2014)06-0020-11

2014-04-01

胡少东(1973-),男,广东揭阳人,经济学博士,汕头大学商学院副教授;

陈斯燕(1981-),女,广东汕头人,经济学博士,汕头大学商学院副教授。

广东省哲学社会科学“十二五”规划项目(GD13XGL16);汕头大学科研启动经费资助项目(STF12012)

book=30,ebook=31