原始佛教地理思想及思维模式探析

2014-08-30王雅克

王雅克

佛教产生于公元前6世纪的古印度,在与古印度诸多意识形态的斗争、交流的过程中最终形成,共经历了大约1800年[1](P52),一直到公元十二三世纪*此外,也有学者认为是1500年左右,如吕澂:《印度佛学源流略讲》,上海人民出版社,1979年版,第8页;黄心川:《印度哲学史》,商务印书馆1989年版,第167页;陈兵,邓子美:《二十世纪中国佛教》,民族出版社2000年版,第2页。。从发展过程上来划分,大致可以分为原始佛教、部派佛教、小乘佛教、大乘佛教等几个阶段,原始佛教是佛教发展最初也是极为重要的阶段。学界往往把原始佛教界定在释迦牟尼在世说法直至释迦灭度一百年左右的时间*如[日]木村泰贤《原始佛教思想论》(欧阳瀚存译),商务印书馆,1932年版,第3—5页;于凌波:《释迦牟尼与原始佛教》,东大图书股份有限公司,1993年版,第295页;印 顺:《原始佛教圣典之集成》,《印顺法师佛学著作全集》第十四卷,中华书局,2009年版,第1页;王博识,《老子与原始佛教哲学思想比较》,《南亚研究》,2011年第2期,第121页;高颖,《原始佛教的心理思想》,《宗教学研究》,2007年第1期,第201页等著述。。这一时期的佛教教理、戒律等为佛教的发展奠定了基础。而以《阿含经》为主,加之《起世经》《起世因本经》等三十余篇经文则比较集中地反映了这一时期佛家的地理思想及其思维模式。通过对这些经文的分析,可以看出原始佛教阶段佛家地理思想的一元化、层次性等诸多特征以及相关的直觉思维、形象思维等思维模式特征。随着佛教的发展与东传,这些特征逐渐融入中国文化中,进而对中国古代地理思想产生了极大影响。

一、原始佛教阶段的地理文献

如上所述,原始佛教阶段形成的教理、经典等对佛教的发展至关重要。从目前掌握的资料来看,这一时期佛经中有不少相关的地理文献,但非常零散,几乎遍布阿含部、本缘部、般若部、宝积部、大集部等诸多部类中,对这些部类中地理文献的筛选是一份劳动量巨大的工作*出于研读和检索方便,日本学者集体编纂了《大藏经索引》,该索引依据《大正新修大藏经》(简称“大正藏”)编著。《索引》把《大正藏》按照经文内容的不同划分为五十类,如教说、教理、法相、世界、天文历数、地理等类。《大正藏》检索方便,但从收录的经文的数量和质量而言,则不如《中华大藏经》。《大正藏》与《中华大藏经(汉文部分)》(中华书局出版社)由于编订时遵循的原则不同,在经文的顺序上又不尽相同。二者相互结合、比对,可以在一定程度上实现研究上的优势互补。本文参照的《〈大藏经〉索引》,是吉林文史出版社1987年版。。能够比较集中反映原始佛教阶段地理思想以及思维模式的地理文献,总计三十余篇。这其中并没有把诸如《经律异相》《法苑珠林》《释迦方志》《大唐西域记》《佛祖统纪》等极为重要的地理文献包括进去,尽管这些文献中包含着不少的地图以及涉及很多有关佛家的时空观念、宇宙结构等内容。但由于其并非是在原始佛教时期结集的,所以暂不加讨论。

前人专述原始佛教阶段甚至佛经中的地理文献、地理思想以及思维模式者极少*其中,有代表性的如《佛教世界观对中国古代地理中心观念的影响》(吕建福,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2005年第4期),文中涉及不少佛经中的地理文献以及地理观念,对本文的写作起到了启发作用。由于关注角度的不同,其对原始佛教地理思想并无过多涉及,另外,作者所用大藏经的版本主要是《大正新修大藏经》,这是该文的欠缺之处。。而其他涉及佛经中的地理文献以及地理思想,多是从宗教学、哲学的角度出发,有部分章节解读佛经中有关宇宙演化、世界构成等学说,大致遵循由本体论到世界观,再到实践论或者伦理观的思路,最终落脚在佛教教义、教理的分析上,其中有代表性的如《佛教哲学》(方立天:《佛教哲学》,中国人民大学出版社,1986年版)中第六章、第七章等相关内容,《佛教哲学》(刘贵杰:《佛教哲学》,五南图书出版有限公司,2006年版)第四章《佛教宇宙论》,《佛教哲学》([日]小野清秀:《佛教哲学》,商务印书馆,1925年版)第四编第二章等。本文即在于梳理原始佛教阶段有关于地理的文献,进而分析佛教早期发展阶段地理思想的特征以及思维模式特征。

以《阿含经》为主的三十余篇经文比较集中地反映了原始佛教阶段有关宇宙生成论、世界演化学说等思想,这是佛教体系建构的重要部分,也是研究佛教地理思想和思维模式的出发点。

首先是汉译四部《阿含经》*“阿含”,意为“传承”,指由佛陀传承下来的经典。本文所引的汉译四部《阿含经》(即《中阿含经》《增壹阿含经》《长阿含经》《杂阿含经》,此处的排列顺序,依据是四阿含初次被翻译的先后顺序。)皆以中国佛教文化研究所点校,宗教文化出版社1999年版为准,其余经文则以《中华大藏经(汉文部分)》中华书局版为准。。

《中阿含经》,六十卷。该经主要讲述佛教的基本概念与基本教理,如四谛、八正道、六界*四谛,又称为四圣谛,即苦谛(人生本质与现实世界都是苦)、集谛(苦的根源)、灭谛(苦可以被消除)、道谛(消除苦的方法,最终如何达到涅槃的目的);八正道或称为八圣道,即佛教徒修行达到涅槃的八种方法:正见、正思、正言、正行、正业、正精进、正念、正定;六界,即地界、水界、火界、风界、空界和识界。等。涉及地理方面的内容不多,典型的主要有两处,一是以阎浮洲的五条河流(恒伽、摇尤那、舍劳浮、阿夷罗婆提、摩企)比喻福报不可胜数[2](P20);二是解说地大动的三个缘由,其中第一个缘由源于自然力之间的相互作用[2](P153)。

《长阿含经》,二十二卷。该经大部分内容也是阐述佛教的基本教理,同时对佛陀出家之前的成长经历、成道经过以及部分弟子的活动做了记述。但《长阿含经》在汉译四部阿含经中含有的地理因素最多。如第六卷中谈到地与水的相互转化[3] (P105),第十八卷中涉及到三千大千世界的构成[3](P318),以须弥山为中心的四大部洲的组成和特征[3](P320),甚至后面还提到须弥山的来源[3](P381)等问题。

《增壹阿含经》,五十一卷。该经主要讲述佛陀与弟子们的事迹。《杂阿含经》,五十卷。该经的主要内容是佛陀讲述的四圣谛、八正道等教理。大体而言,这两部阿含经的地理思想研究的价值相对于前两部较低。

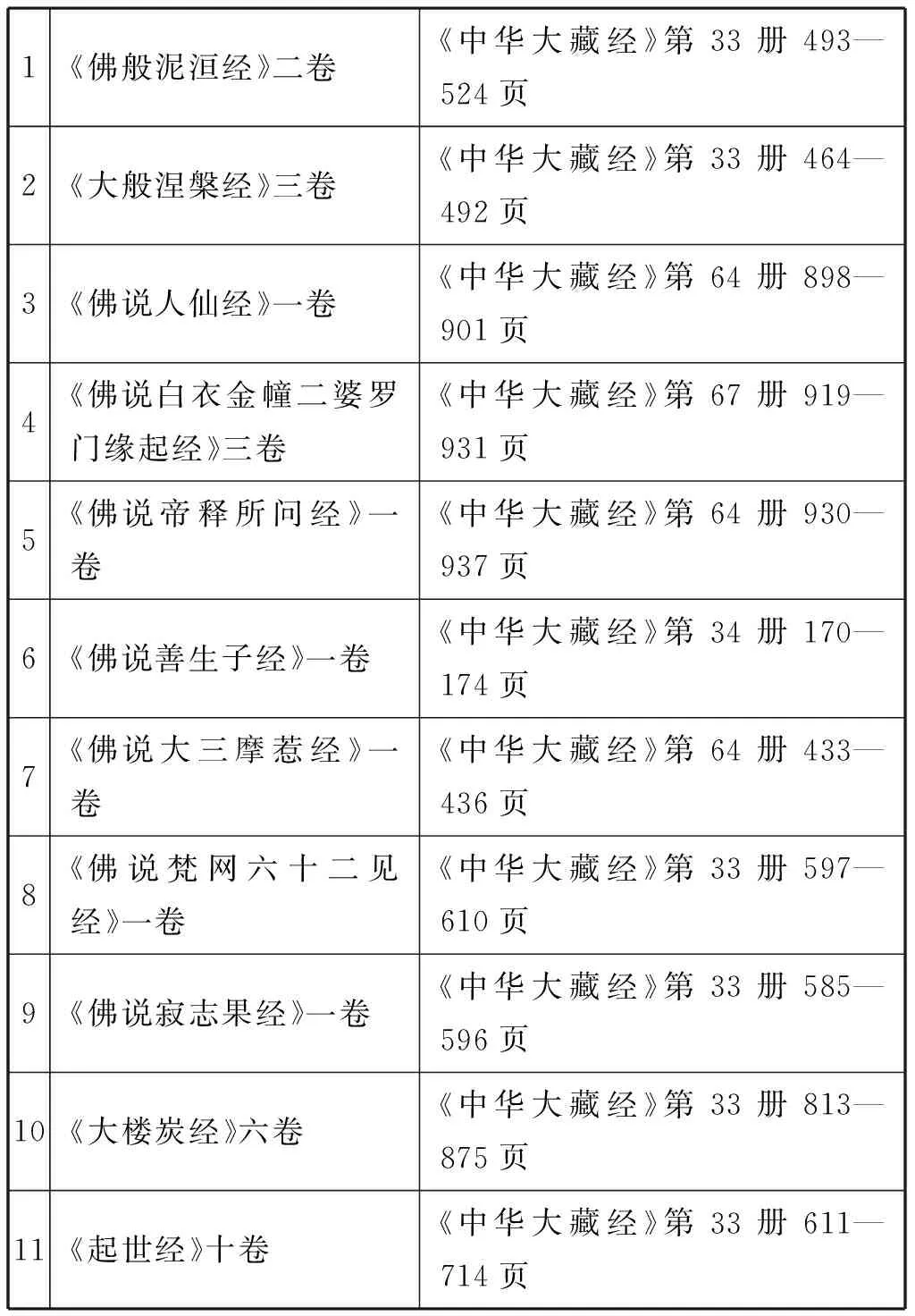

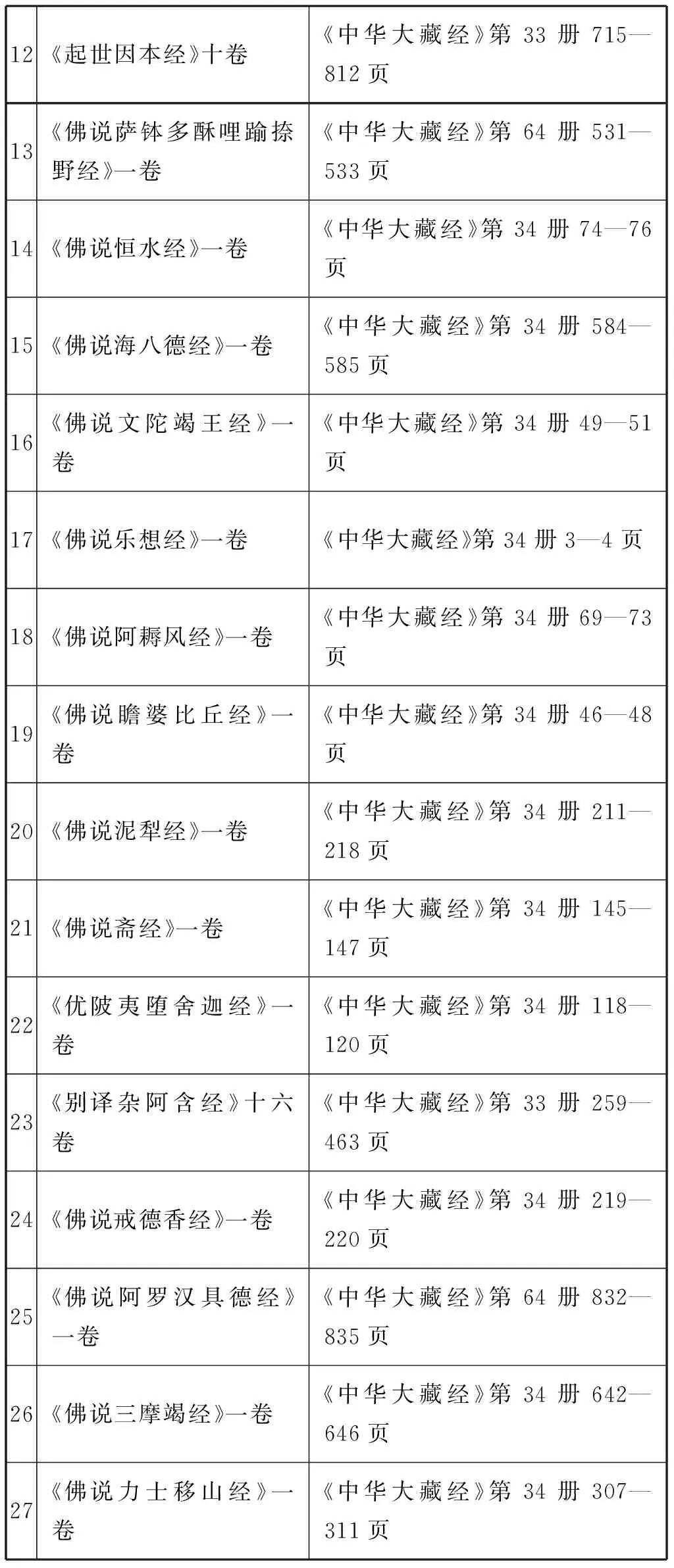

其次是能够反映原始佛教阶段地理思想的其他经文,见下表。

1《佛般泥洹经》二卷《中华大藏经》第33册493—524页2《大般涅槃经》三卷《中华大藏经》第33册464—492页3《佛说人仙经》一卷《中华大藏经》第64册898—901页4《佛说白衣金幢二婆罗门缘起经》三卷《中华大藏经》第67册919—931页5《佛说帝释所问经》一卷《中华大藏经》第64册930—937页6《佛说善生子经》一卷《中华大藏经》第34册170—174页7《佛说大三摩惹经》一卷《中华大藏经》第64册433—436页8《佛说梵网六十二见经》一卷《中华大藏经》第33册597—610页9《佛说寂志果经》一卷《中华大藏经》第33册585—596页10《大楼炭经》六卷《中华大藏经》第33册813—875页11《起世经》十卷《中华大藏经》第33册611—714页

12《起世因本经》十卷《中华大藏经》第33册715—812页13《佛说萨钵多酥哩踰捺野经》一卷《中华大藏经》第64册531—533页14《佛说恒水经》一卷《中华大藏经》第34册74—76页15《佛说海八德经》一卷《中华大藏经》第34册584—585页16《佛说文陀竭王经》一卷《中华大藏经》第34册49—51页17《佛说乐想经》一卷《中华大藏经》第34册3—4页18《佛说阿耨风经》一卷《中华大藏经》第34册69—73页19《佛说瞻婆比丘经》一卷《中华大藏经》第34册46—48页 20 《佛说泥犁经》一卷《中华大藏经》第34册211—218页21《佛说斋经》一卷《中华大藏经》第34册145—147页22《优陂夷堕舍迦经》一卷《中华大藏经》第34册118—120页23《别译杂阿含经》十六卷《中华大藏经》第33册259—463页24 《佛说戒德香经》一卷《中华大藏经》第34册219—220页25《佛说阿罗汉具德经》一卷《中华大藏经》第64册832—835页26《佛说三摩竭经》一卷《中华大藏经》第34册642—646页27《佛说力士移山经》一卷《中华大藏经》第34册307—311页

上述的四部阿含经以及其他的27篇经文比较集中地反映了原始佛教阶段的地理思想和思维模式。这些经文大致可以分为三类。

地理类经文。该类经文偏重于地名、山名、水名等地理要素,典型的如《佛般泥洹经》《佛说人仙经》《佛说恒水经》《佛说文陀竭王经》《优陂夷堕舍迦经》《佛说阿罗汉具德经》等,但这些经文中的地理要素,有的具有实在的地理意义,如舍卫国、王舍城、恒水等,有的则不具有实在意义,如娑多山、忉利天、夜摩天等,但这两类资料对于地理思想的研究都有其价值,因为前者能够反映出随着时间的推移,人对其所生存的环境的认识在逐步深入,范围在扩大,程度在加深;而后者能够说明人对未知世界的预估,从中可以探寻古人思维方式的特征。

天文历法类经文。这些经文主要是关于日月星宿、气象变化、方位等天文历数方面的内容,如《佛说白衣金幢二婆罗门缘起经》《佛说帝释所问经》《佛说瞻婆比丘经》等,该类经文反映的天文等要素也可以分为实有和虚构两部分,但不同的是,该类经文还反映出古印度人在特殊的地理环境中对宇宙演化、世界生成的认识。如“世界尔时,日月光明悉不出现;以其日月光不现故,星亦不现;星不现故,宿亦不现;宿不现故,亦不分别昼夜殊异;以其不分昼夜异故,年月日时,亦无差别。亦复不分男女形相。尔时有情,法尔自然,身光互照。……尔时大地,皆悉冥暗,世间乃有日月出现;日月现故,星宿亦现,始分昼夜;既分昼夜,即有年月日时差别。”[4](《佛说白衣金幢二婆罗门缘起经》卷中, P924)另外,该类经文中还有佛经中计算时间的量度,如“尔时,帝释天主与五髻乾闼婆王子及彼天众,从彼天没,譬如力士屈伸臂顷,即到摩伽陀国毘提呬山侧”[5](《佛说帝释所问经》, P931)。文中所提到的“力士屈伸臂顷”就是佛经中的计时量度,即力士屈伸胳膊所用的时间,意为极短的时间。

还有一类则是综合类的经文,这类经文涵盖了地理和天文方面的要素。如《中阿含经》《长阿含经》《大般涅槃经》《大楼炭经》《起世经》《起世因本经》《佛说萨钵多酥哩踰捺野经》等经文。

无论是比较集中地反映原始佛教阶段的这些地理文献,还是佛经中与地理思想有关的其他文献,其主要目的都在于阐述教理、教义、戒律等,而并非出于认识自然的目的撰写,所以即便某些经文比较集中地涉及到很多地理或者其他自然科学的内容,也需要把其中的自然科学要素放到具体的语言环境中去,结合佛经的内容加以分析。

二、原始佛教阶段的地理思想

从上述分析可知,前述经文无论是偏重于天文历数还是地理,都反映了佛家地理思想中最基本的部分,即宇宙演化与世界流变的观念,这些思想是构成佛家思想体系的基础。一方面,佛家通过对现实世界相对客观的描述,比较真实地反映了在一定历史阶段,人对于世界的认识水平,其中的一些地理要素,比如说山川、河流等是真实存在的;另一方面,出于宣扬教理的需要,佛家虚构了一些原本并不存在的地理要素*此处所言自然界中原本不存在的地理要素,指的是不为现阶段科学发现或者证明真实存在的地理要素,但这些并不能够否认其存在的可能性。因为人对世界的认识是不断深入的,这种认识具有历史性。,目的仅仅在于借物喻理而已,这当然是与其本身的宗教性质紧密相连的。当然,这一部分也有其价值,即在于其神话思想。神话思想是另外一个层面上的认识,这是人类在认识世界的过程中,把现实与理想相连接的一个点。

1.宗教性——地理思想的根本特征

佛家的地理思想在很大程度上与其主张的宗教观念相互联系,这不同于中国古代地理文献中流露出来的政治意味。中国古代正统地理思想是政治性的,而佛家地理思想是宗教性的。共同之处则在于对自然要素的描述并不是出于单纯的目的。“劫相末时三日出现,炎照世间,热相盛前,损物转甚,大地所有诸小江河、一切泉源,悉皆竭尽无余少水。苾刍当知,如是无常谁能可免?是故我今殷勤劝汝,速求解脱。复次,苾刍!劫相末时四日出现,炎照世间,热相盛前,大地所有无热恼池四流大河,恒河、信度河、细多河、嚩刍河,悉皆干枯无余少水。苾刍当知,如是无常谁能可免?汝自思惟,无复怠慢,速求解脱。”[5]《佛说萨钵多酥哩踰捺野经》,(P532)“周那!信族姓男、族姓女若得此七世间之福及更有七出世间福者,其福不可数,有尔所福,尔所福果,尔所福报,唯不可限、不可量、不可得大福之数。周那!譬如从阎浮洲有五河流:一曰恒伽,二曰摇尤那,三曰舍劳浮,四曰阿夷罗婆提,五曰摩企;流入大海,于其中间水不可数,有尔所升斛,唯不可限、不可量、不可得大水之数。周那!如是信族姓男、族姓女若得此七世间之福及更有七出世间福者,其福不可数,有尔所福,尔所福果,尔所福报,唯不可限、不可量、不可得大福之数。”[2](P20)

此外,在涉及对自然现象的解释方面,佛家往往把第一因缘归于自然力,而接下来的解释则又是偏重于宗教性了,如佛陀在为阿难尊者解释地动的八大因缘时,第一因缘说的是自然力的相互作用,而后的七大因缘则全部是宗教性的解说:“复次,阿难!有时得道比丘、比丘尼及大神尊天,观水性多,观地性少,欲自试力,则普地动,是为二也。复次,阿难!若始菩萨从兜率天降神母胎,专念不乱,地为大动,是为三也。复次,阿难!菩萨始出母胎,从右胁生,专念不乱,则普地动,是为四也。复次,阿难!菩萨初成无上正觉,当于此时,地大震动,是为五也。复次,阿难!佛初成道,转无上法轮,魔、若魔、天、沙门、婆罗门、诸天、世人所不能转,则普地动,是为六也。复次,阿难!佛教将毕,专念不乱,欲舍性命,则普地动,是为七也。复次,阿难!如来于无余涅槃界般涅槃时,地大震动,是为八也。以是八因缘,令地大动。’”[3](P43)

总体来说,佛教教义、教理和戒律是佛经中的地理文献和地理思想的载体,无论是佛家对世界构成所持的一元中心论和立体思维,还是把自然力的相互作用看作是推动世界演化的原因与动力的重要方面,都脱离不开其宗教性与伦理性。

2.层次分明的“三千大千世界”

“三千大千世界”的概念是佛教对世界基本构成的描述,这是佛家地理概念最为突出的特征之一。“佛告诸比丘:‘如一日月周行四天下,光明所照,如是千世界,千世界中有千日月、千须弥山王、四千天下、四千大天下、四千海水、四千大海、四千龙、四千大龙、四千金翅鸟、四千大金翅鸟、四千恶道、四千大恶道、四千王、四千大王、七千大树、八千大泥犁、十千大山、千阎罗王、千四天王、千忉利天、千焰摩天、千兜率天、千化自在天、千他化自在天、千梵天,是为小千世界。如一小千世界,尔所小千千世界,是为中千世界。如一中千世界,尔所中千千世界,是为三千大千世界。如是世界周匝成败,众生所居名一佛剎’。”[3](P318)

佛家认为,世界的构成是由一千个日月照耀的世界组成一小千世界,由一小千世界组成一中千世界,再组成一大千世界,由于一大千世界本身包含着三个千世界,所以一大千世界又称为三千大千世界。这段关于世界基本构成的内容在不同的经文中反复被提及*参见《大楼炭经》卷一(《中华大藏经》第33册,第813页)、《起世经》卷一(《中华大藏经》第33册,第611~612页)、《起世因本经》卷一(《中华大藏经》第33册,第715~716页)等处。。三千大千世界的概念反映出佛家眼中的世界是一个多层次的世界。

3.以须弥山为中心的一元化的立体结构

佛家认为世界的中心是须弥山。以此为中心,垂直方向上贯穿三界,水平方向上有四大部洲相围绕。“佛告比丘:‘须弥山北有天下,名郁单曰,其土正方,纵广一万由旬,人面亦方,像彼地形。须弥山东有天下,名弗于逮,其土正圆,纵广九千由旬,人面亦圆,像彼地形。须弥山西有天下,名俱耶尼,其土形如半月,纵广八千由旬,人面亦尔,像彼地形。须弥山南有天下,名阎浮提,其土南狭北广,纵广七千由旬,人面亦尔,像此地形。须弥山北面天金所成,光照北方。须弥山东面天银所成,光照东方。须弥山西面天水精所成,光照西方。须弥山南面天琉璃所成,光照南方。’”[3](P320)*此外,《大楼炭经》卷一,《中华大藏经》第33册、第814页以及《起世经》卷一,《中华大藏经》第33册、第613页也有相应描述。

下面这幅图,须弥山之上就依次为四天王天、忉利天(即三十三天)、夜摩天、兜率天、化乐天、他化自在天等。如此构想,须弥山就成为了世界的中心。古印度与古代中国的自然环境相类似,都是相对封闭的。南亚次大陆北临难以逾越的喜马拉雅山等高大山脉,东、西、南三面环海;古代中国北临荒漠戈壁、西面也是高大山脉、东面和南面也是海洋*当然,此处提到的古代印度和古代中国的范围是一个历史概念,随着人类活动范围的扩大,才有可能逐步扩展到北临高山或者荒漠戈壁,三面环海或者两面环海、一面临山的程度。早期的人类活动范围大大受到自然的制约,以自我为中心的观念也就更为强烈。。这也就造成了古代中国在世界构成方面也几乎持有一元中心论,只是《山海经》的描述中立体感稍逊:“海内昆仑之虚,在西北,帝之下都。昆仑之虚,方八百里,高万仞。上有木禾,长五寻,大五围。面有九井,以玉为槛。面有九门,门有开明兽守之,百神之所在。在八隅之岩,赤水之际,非仁羿莫能上冈之岩。”[6](P294)天帝之下自然都是海内天下之中心了。由此可见,古代中印两个民族在认识世界的思维方式上的相似之处,正所谓“人同此心,心同此理”。

(须弥山,布本设色唐卡 清代 西藏)[7](P23)

4.构成世界的基本元素及其动力作用

佛陀在为阿难解释地动缘由时,提到了八种因缘,第一种就是从自然要素之间相互作用来说明的:“尔时,贤者阿难心惊毛竖,疾行诣佛,头面礼足,却住一面,白佛言:‘怪哉!世尊!地动乃尔,是何因缘?’佛告阿难:‘凡世地动,有八因缘。何等八?夫地在水上,水止于风,风止于空,空中大风有时自起,则大水扰,大水扰则普地动,是为一也。……”[3](P43)“佛言:‘阿难!大地震动,有八因缘:一者大地依于水住,又此大水依风轮住,又此风轮依虚空住,空中有时猛风大起,吹彼风轮,风轮既动,彼水亦动,彼水既动,大地乃动;……’”[8](《大般涅槃经》卷上, P465)

另外,佛陀认为世界的缘起和演变也是出于地、水、火、风四大基本要素相互作用而成的。“以何因缘有须弥山?有乱风起,吹此水沫造须弥山,高六十万八千由旬,纵广八万四千由旬,四宝所成,金、银、水精、琉璃。”[3](P381)“其后乱风吹大水沫,自然变成四天下及八万天下,以是因缘有四天下及八万天下。其后乱风吹大水沫,在四天下及八万天下,自然变成大金刚轮山,高十六万八千由旬,纵广十六万八千由旬,其边无限,金刚坚固,不可毁坏,以是因缘有大金刚轮山。其后久久,有自然云遍满空中,周遍大雨,滴如车轮,其水弥漫,没四天下,与须弥山等,其后乱风吹地为大坑,涧水尽入中,因此为海,以是因缘有四大海水。”[3](P383)“尊者阿难白曰:‘世尊!有几因缘令地大动,地大动时,四面大风起,四方彗星出,屋舍墙壁皆崩坏尽?’世尊答曰:‘阿难!有三因缘令地大动,地大动时,四面大风起,四方彗星出,屋舍墙壁皆崩坏尽。云何为三?阿难!此地止水上,水止风上,风依于空。阿难!有时空中大风起,风起则水扰,水扰则地动,是谓第一因缘令地大动,地大动时,四面大风起,四方彗星出,屋舍墙壁皆崩坏尽。”[2](P153)

地、水、火、风在古印度文化中被称为“四大”,即构成世界的基本要素,也是推动世界演化的四种作用力。佛教解释世界的构成与演化,第一个原因就提到了是由于“四大”的相互作用而推动的。这是在当时的历史阶段做出的比较有科学意义的判断。

三、原始佛教的思维模式

上述原始佛教时期的地理思想是基于一定的思维模式而产生的。关于佛教或者古代印度的思维模式特征,最为典型的莫过于“因缘和合而生”的缘起思维,另外,学界多有阐发的还有如直觉性思维、象征性思维等特征*相关的研究成果中有代表性的如方立天:《中国佛教哲学要义》,中国人民大学出版社2002年版,第三十章;杜继文:《汉译佛教经典哲学》,江苏人民出版社2008年版,“本卷结语”部分;姚卫群:《印度古代哲学中的辩证思维初探》,《南亚研究》1989年第4期;姚卫群:《古代印度人的思维方法初探》,《南亚研究季刊》1990年第4期;赖永海:《佛教对中国传统思维模式的影响》,《中国社会科学》1992年第1期;方立天:《中印佛教思维方式之比较》,《哲学研究》1989年第3期;曹玉涛等:《直觉思维:印度佛学中国化的认识论基础》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》, 1998年第5期;邱紫华:《原始思维与印度美学的不解之缘》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2003年第5期;李馨宇、孙晶:《试析中印思维模式的特点——兼论东西方文明影响的差异》,《南亚研究季刊》2011年第2期等。。此外,原始佛教地理思想反映出来的佛教思维特征至少还应包括如下三个特征。

1.抽象概括与具体分析相结合的思维模式

这种思维模式特征,最直接的体现就是佛家对三千大千世界的描述。由千世界到小千世界再到大千世界,由于一个大千世界是由三个千世界组成,所以,一个大千世界又称为三千大千世界。而每一个千世界又由相应的日月、须弥山、四大部洲等部分组成,抽象中有具体,概括上有分析,使得整个佛家地理体系虽然繁复,但层次分明。此外,在一些相关文献中,佛家的度量单位也能够体现出这一思维特征。“诸比丘!如憍萨罗国斛量如是胡麻满二十斛,高盛不槩,而于其间,有一丈夫,满百年已取一胡麻。如是次第,满百年已复取一粒,掷置余处。诸比丘!如是掷彼憍萨罗国满二十斛胡麻尽已,尔所时节,頞浮陀狱,我说其寿犹未毕尽。且以此数,略而计之,如是二十頞浮陀寿,为一泥罗浮陀寿;二十泥罗浮陀寿,为一阿呼寿;二十阿呼寿,为一呼呼婆寿;二十呼呼婆寿,为一阿咤咤寿;二十阿咤咤寿,为一搔揵提迦寿;二十搔揵提迦寿,为一优钵罗寿;二十优钵罗寿,为一拘牟陀寿;二十拘牟陀寿,为一奔茶梨迦寿;二十奔茶梨迦寿,为一波头摩寿;二十波头摩寿,为一中劫”[8]《起世经》卷第四(P656)。此处,为了使信徒对“中劫”有相对感性的认识,而不厌其烦地列举了12个相关概念,“中劫”这一抽象的时间概念被具体化了。以这种思维模式进行佛经教理、教义等的阐述,具体、完整、形象,但同时却显见繁琐,甚至拖沓。这在佛经文献中极多,而成为佛教典型的一种思维特征。

2.无限—循环的思维模式。

在佛家看来,世界的演变方式总会经历成劫、住劫、坏劫和空劫,并且这种经历是反复的,从而是无限—循环的:“佛告比丘:有四事长久,无量无限,不可以日月岁数而称计也。云何为四?一者世间灾渐起,坏此世时,中间长久,无量无限,不可以日月岁数而称计也。二者此世间坏已,中间空旷,无有世间,长久迥远,不可以日月岁数而称计也。三者天地初起,向欲成时,中间长久,不可以日月岁数而称计也。四者天地成已,久住不坏,不可以日月岁数而称计也。是为四事长久,无量无限,不可以日月岁数而计量也。”[3](P377)这里明确说明的就是成劫、住劫、坏劫、空劫这“四事”不但长久,而且无限无量。“‘四劫’周而复始,循环无穷,是佛教世界发展运动的特殊规律”[9](P45)。这种无限——循环思维模式的另外一种体现,就是佛教的“业力轮回”说。虽然“业力”、“轮回”不是佛教首创,亦不是佛教独有,但“业力轮回”更多地是通过佛教的进一步发挥而为世人所熟知。有情众生由于自身业力的缘故而不断地在六道中转世,如果想实现超脱,跳出轮回,就要按照“八正道”努力修习,实现涅槃。无限—循环思维模式在佛教构建庞杂的理论体系过程中起到了极为重要的作用。

3.素朴辩证的思维模式。

地、水、火、风的四大概念,是古印度人认识世界的基本出发点,他们认为它们是构成世界的基本要素,“尔时,世尊告诸比丘:‘有五受阴。何等为五?谓色受阴,受、想、行、识受阴。云何色受阴?所有色,彼一切四大,及四大所造色’”[10](P48)。这里的“色”通常被理解为物质,而构成物质的则是地、水、火、风这“四大”,并且“四大”之间彼此作用的有序性是推动世界演化的首要原因:“尔时,世尊告诸比丘:‘天地大动有八因缘。云何为八?比丘当知:此阎浮里地,南北二万一千由旬,东西七千由旬,厚六万八千由旬,水厚八万四千由旬,火厚八万四千由旬,火下有风厚六万八千由旬,风下际有金刚轮,过去诸佛世尊舍利尽在彼间。比丘当知:或有是时,大风正动,火亦动;火已动,水便动;水已动,地便动,是谓第一因缘使地大动。’”[11](P621-622)从中可以发现,在佛家看来,这“四大”是相互联系、发生作用的一个整体。

无论是早于还是晚于原始佛教,都有相应的哲学派别推崇“四大”元素。姚卫群先生曾专门撰文针对印度古代哲学文献中的“四大”观念进行过论述[12]。而具体到原始佛教,“四大”在构成物质上、通过彼此之间的作用而建构“器世间”的观念体现的则是佛家素朴的辩证思维模式。

佛教在古印度产生后,通过客商的往来以及僧侣的传教等形式,逐渐向外传播。无论是其中反映出来的古代印度真实的地理情况,还是佛教地理观念,甚至是支撑这些观念的背后的思维模式都对其他民族的文化产生了极大影响。以古代中国为例,佛教传入中国后,不但古代中国人认识世界的方式发生了从一元化到多元化的转化[13](P82),而且佛教教理的圆融性与中国文化的开放性和包容性相互作用,一方面,佛教逐渐融入中国传统文化,“世界”、“三界”等佛家术语逐渐具有了普适性,佛教思维模式中的直觉性、象征性、整体性、无限性等思维方式和中国文化“天人合一”、素朴的辩证思维等产生了共鸣,深刻地影响到了古代中国人看待世界的角度与思考问题的方式;另一方面,中国古代地理文献,如《大唐西域记》《佛国记》等也成为了重建和研究古印度历史与文化不可或缺的典籍。这是古代东方两大文明相互交流的结果,即便这种交流更多地是出于一种自发,但客观上来说,对于推动各自古代文化的发展,却产生了积极的影响。