1949年以来云南彝族阿细和撒尼文化的发展及原因

——从山翩和阿诗玛的不同命运谈起

2014-08-30陈昱岿

陈昱岿

一、两个彝族女孩在现代语境中的不同命运

如果问20世纪五六十年代出生的中国人:阿诗玛是谁?几乎没有谁不知道那位勤劳美丽、心灵手巧的彝族撒尼姑娘。而问同样群体:山翩是谁?可能几乎百分之百的人不曾听说过这个忠贞善良、勇敢悲壮的彝族阿细姑娘。山翩是彝族阿细支系历史上曾经存在过的真实人物。她与爱人阿自的故事有多种版本,阿细经典史诗《阿细先基》以不同方式传唱着她与阿自的故事。2014年1月18日至2月14日,笔者在弥勒市西一和西三镇阿细乡村做田野研究,在土木基村听到了这个故事的原型:

故事发生在寺法哉组波哦登(山名),就是从大树龙潭走上西山(要经过的一座山),以前诺糯、土木基等村的阿细人如果要去弥勒城赶街,都要从那里走,那山由一座座纵横交错的小山连接而成,从那里走捷径,很快就进入弥勒城地界。我们这里的阿细人也要从那里走。那时,冕龙(村名)斗达郭(男青年)和额衣(村名)紫段奈(女青年)相爱了。那个时候逢年过节,男女青年都要相约到某个地方跳月,现在不时兴了。他们相约到寺法哉组波哦登相会,据说那里有野猪出没,那个男青年知道怎样吓唬野猪。他用一个比较大的葫芦,装了很多小石子在里面,走到那里的时候就摇葫芦发出“串串”声响,野猪听到这个声响都不敢过来。那个女青年不知道,就问他:“你这是干什么?怎么会把小石子放在里面?”他回答说:“因为没有吃的,我捡点小石子在里面,肚子饿的时候就舔舔它们。”那女青年信以为真,有一次,就在他不在的时候她把小石子都倒了,装了满满一葫芦炒的大麦面,希望他在饿的时候吃。约会的时候,也不知道他们俩谁先到。到了那里野猪追了过来,男青年赶快摇葫芦但是没有响声,摇不响,所以野猪就跳过来咬他。他把葫芦倒过来摇,摇出了一些炒面。野猪追过来,见到炒面就舔,他趁机就跑,但是最后炒面摇完了,野猪们就追上来把他咬死了。我只听说过这些。阿细先基里可能也讲到了,但没有那么细,只说了他们多么相爱。那个时候,所有的(死)人都用火烧。火葬他的时候,她也跳进去,两个都烧(死)了,这个时候火烟四起,飞到了天上,但都融汇在一起,形成了色木色日(彩虹)。(访谈时间:2014年2月12日下午;地点:土木基村;讲述人:毕荣;年龄:88岁)

阿细知识分子常汉林先生搜集的版本如下:

相传在很久以前,冕龙村(马龙村)美丽、勤劳、善良、能干、爱唱的山翩姑娘,在去参加兔米栽(土木基村)火把节跳乐回村的路上,遇到一猛虎扑来,顿时吓晕过去。待她醒来时,有一位很帅的小伙子正搂着她轻轻地呼唤着她,旁边躺着一只血淋淋的老虎。她什么都明白了,是这位英俊的小伙子救了自己。原来,这位英俊的小伙子,就是远近闻名的课衣千(可邑村)的摔跤冠军毕阿自。很快,阿自和山翩姑娘相恋了。她俩常常在一起跳乐,在一起对唱“阿细先基”。既可恶又可恨的冕龙村碾诺土司知道后,一心想拆散这对年青人,自己娶山翩姑娘做偏房。碾诺土司命令狗腿子躲在可邑村的路上暗害阿自,守在马龙村的村边不让山翩出村,还亲自到阿自家催租逼债,用钱财收买山翩家的亲人,一心想把山翩弄到手。有一次在马皮村摔跤的大会上,碾诺土司高价聘来一位撒尼大力士,想摔死阿自,可是阿自却摔赢了大力士。碾诺土司恼羞成怒,埋伏在可邑村的路上,用利箭将阿自射死。山翩姑娘知道后,哭得死去活来,几天几夜不吃不喝。阿自火化那天,碾诺土司派人守住山翩,不准她去可邑村。可是,山翩姑娘乘人不注意,跳进火化阿自的火堆里。可邑村的男女老少都被山翩姑娘殉情感动了,把他俩骨灰合葬在她们俩相恋的地方。碾诺土司带着一帮狗腿追到可邑村,骂着挖开她他俩的坟,说什么“死也不能让她俩成亲”,并把阿自的骨灰撒在“课衣波斗”,把山翩姑娘的骨灰撒在“冕龙波斗”,让他俩风吹雨淋,永远分开。但当骨灰一撒出去,山翩姑娘的骨灰变成一朵翠绿的云彩,阿自的骨灰变成一朵红艳艳的彩云,两朵云彩慢慢汇聚在一起,在马龙与可邑之间架起了一道“彩虹”。为了纪念这对坚贞不屈的阿细青年,从此,阿细姑娘们都在腰间系上红绿布条加刺绣花边的腰带,以示对爱情的坚贞,对钱财的蔑视。红黄绿腰带意为“对爱情坚贞,就是幸福,就是腰缠万贯”。[1]

除此之外,网络上也有佚名采写的类似故事[2],讲述了阿细妇女彩虹腰带的来历。这个传说有不同版本,其差异性主要表现在青年恋人的名字和故事发生的地点,这是由于地域不同和口耳相传而导致的,但故事的核心情节相同——一对热恋中的阿细青年,在约会地点遭到了野猪(或土司的爪牙)的袭击,男青年不幸遇难,女青年投入火葬男青年的火海而殉情。这就是山翩的故事,一个阿细人的罗密欧与朱丽叶的故事,一个阿细人的梁山伯与祝英台的故事。

而撒尼人阿诗玛的故事,如果从原生态的传说来看,阿诗玛和阿黑之间是兄妹关系,根本不存在男女青年之间那样炽烈的爱情,但出于意识形态和阶级斗争的需要,阿诗玛和阿黑之间的兄妹关系被塑造成了一曲阶级斗争的爱情悲歌[3],最终被搬上历史的舞台,造就了名闻天下的阿诗玛,并成就了路南(石林)县以石林景区为基础、以彝族撒尼文化为内核的旅游文化。但相比之下,同样凄婉缠绵而又催人泪下的山翩和阿自的爱情故事,依然沉睡在少数阿细人的叙事里,至今不为外人所知。

阿诗玛和山翩,分属彝族中的不同支系,她们都美丽善良、心灵手巧、勤劳能干,对爱情忠贞不渝,她们的爱情都以无奈的悲剧收场,但一个早已名满天下家喻户晓,而另一个却至今还沉睡在少数阿细人的记忆之中。她们在现代语境中的不同命运,值得思考。

这个问题之所以值得思考,不是因为它的悲剧色彩所带来的震撼,而是因为它折射出了1949年以来两个相互毗邻的彝族支系——撒尼和阿细在发展过程中的差异性,也是因为它折射出两个地方政府——路南(石林)县政府和弥勒县政府,在不同意识和政治治理模式之下所形成的民族文化和旅游发展上的殊异性及其带来的文化产业发展的差距。这个问题是一个“套肠”,里面裹搅着几个小问题:为什么今天的撒尼文化有这么大的影响?为什么在1949年之前还默默无闻的撒尼文化能很快崛起?而为什么在新中国成立前就以《阿细先基》和“阿细跳月”崭露头角的阿细文化却在解放后走向衰落?为什么今天石林县的旅游文化如此发达?

这个问题的“套肠”特征决定了它的复杂性。回答这个问题需要回到历史车辙的原点,并从那里出发看车辙的印迹以及这些印迹形成的原因。

二、不同时代中阿细和撒尼文化的不同命运

1.新中国建立前:阿细文化崭露头角与撒尼文化默默无闻

信史对阿细人的记载最早可以追溯到清乾隆《开化府志》,但阿细知识分子石连顺[4]、常汉林[5]、段树乔[6]以及汉族学者葛永才[7]研究认为,现代阿细人是“徙麽祗蛮”莫拉(弥勒)的后裔。1887年,法国传教士保罗·维亚尔(中文名邓明德)从陆凉(今陆良)天生关移居路美邑(今石林县),开始对撒尼人施教。1889年,他进入阿细人聚居地。在传教过程中,他对阿细和撒尼两个彝族支系的语言、历史、风俗等进行了深入的研究,出版了《云南彝族文字研究》《倮倮·历史·宗教·习俗·语言和文字》《彝语语法》《宇宙流源》《法倮字典》等著作,向世界介绍了彝族阿细人和撒尼人,其中有些内容涉及《阿诗玛》。继他之后,法国传教士利埃达尔(中文名田德能)在神职人员毕景星(中国彝族阿细人)的协助下专门研究倮倮泼和阿细方言,出版了《阿细方言语法》和《法倮(阿细方言)词典》。

1917年,《路南县志》零星记载了当时隶属路南(石林)县的一些阿细人村屯的地理方位、语言和天主教教堂情况,并以开放的姿态首次正面评价包括阿细人在内的彝族青年的婚姻、游戏和摔跤等风俗:“谨按夷人各俗在旧日观念莫不恣为笑柄,而在今日观之,固无可厚非也。其自由结婚也,在他国犹以为美俗,即扛木跌交之戏,以兴他国学校柔术运动,跳舞之会,大约相同,且具有尚武精神。”[8]1943~1944年,光未然以磨香井村阿细青年毕荣亮吟唱的“先基”为基础,整理出版了《阿细的先基》。1945年,西南联大袁家骅教授在阿细乡村凤凰山、滥泥箐、散坡、磨香井、野猪塘等村落搜集、记录资料的基础上,完成了《阿细民歌及其语言》,发表在南开大学《边疆人文》上。1946年夏,包括光未然、赵松森、余启中等在内的西南联大部分师生及弥勒路南在昆求学的彝族子弟团到阿细乡村采风和考察,发现热情奔放的集体性舞蹈——阿细跳月的原型,并组织一支民间艺术队到昆明演出,演出大获成功,反响热烈,很多学者给予了非常高的评价[9](P45~47)。以《阿细先基》和“阿细跳月”为代表的阿细文化从默默无闻间走出大山,开始崭露头角。

而在这一时期,《阿诗玛》还主要以口头流传的方式在撒尼人民间传唱,没有引起外界的注意。

2.新中国成立后:阿细文化逐渐衰疲与撒尼文化一飞冲天

1950年9月,在新中国诞生一周年之际,根据中央政务院关于组织西南少数民族代表团暨文工团参加首届国庆观礼献艺的通知,四川、西康、贵州和云南四省区组建了进京观礼献艺民族代表团参加演出[10],“阿细跳月”成为重点节目之一,其不负众望,在汇报演出中获得各种赞誉和掌声。1951 年,一些阿细青年参加中国人民赴朝慰问团,为志愿军和北朝鲜军将士演出了“阿细跳月”,深受中朝将士的好评。1954年10月,“阿细跳月”在波兰华沙举行的世界青年与学生联欢节上夺得国际金奖,获得了国际友人的称赞和喜爱。1980年,“阿细跳月”在北京举行的首届全国少数民族文艺调演中再放异彩。1986年,“阿细跳月”乐曲被美国音坛列为最受欢迎的世界十大乐曲之一。1992年2月,“阿细跳月”在中国第三届艺术节作专场演出,“以非凡的色彩和气势出现在省会昆明,成为艺术节上的一支燃烧的火把,一朵怒放的山花”[11]。1992年10月,弥勒阿细跳月艺术团进京,参加了在中国首届农业博览会、清华大学、中央民族大学等地举行的演出,反响强烈。此后,弥勒阿细跳月艺术团应邀到全国多个城市和世界多个国家及地区演出[10],将跳月艺术推向世界各地。2008 年6 月,“阿细跳月”被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。同年,弥勒市政府决定将每年8月7、8、9日定为“中国·弥勒阿细跳月节”,以开展丰富多彩的民族文艺活动。

然而,一长串令阿细人心潮澎湃、情绪高涨的荣誉遮蔽了1949年以来阿细文化逐渐衰疲的事实。据报道,目前,能够完整演唱《阿细先基》的人已是凤毛麟角,一部分阿细文化(比如丧葬仪式中的舞蹈和音乐)已经失传,“阿捷输”(《指路经》)、“阿细霸王鞭”、“阿细刀舞”和“阿细叉舞”等的传承和发展面临后继无人的尴尬局面。2012年7月20日至8月13日,笔者走访了弥勒市西一镇树乃龙、起飞、油榨地和滥泥箐,西二镇龙多上寨、龙多下寨、代龙村和舍莫村,西三镇凤凰村、土木基、可邑和戈西村,用阿细语进行调查,也证实了这一报道。以下是笔者调查所得结果的简要统计。

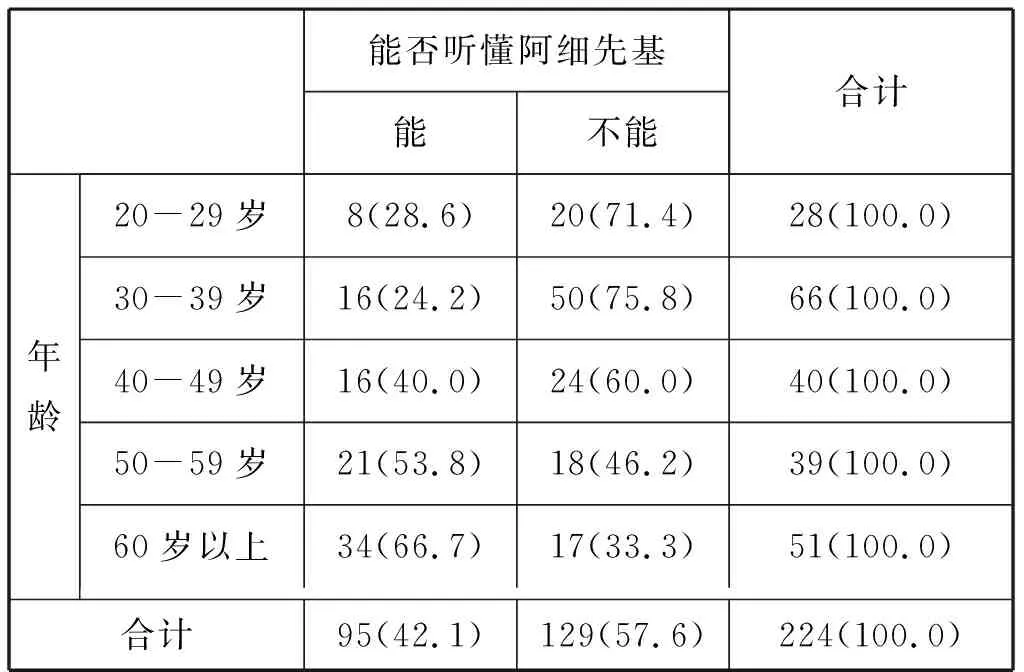

表1 彝族阿细支系各年龄段能否听懂《阿细先基》统计

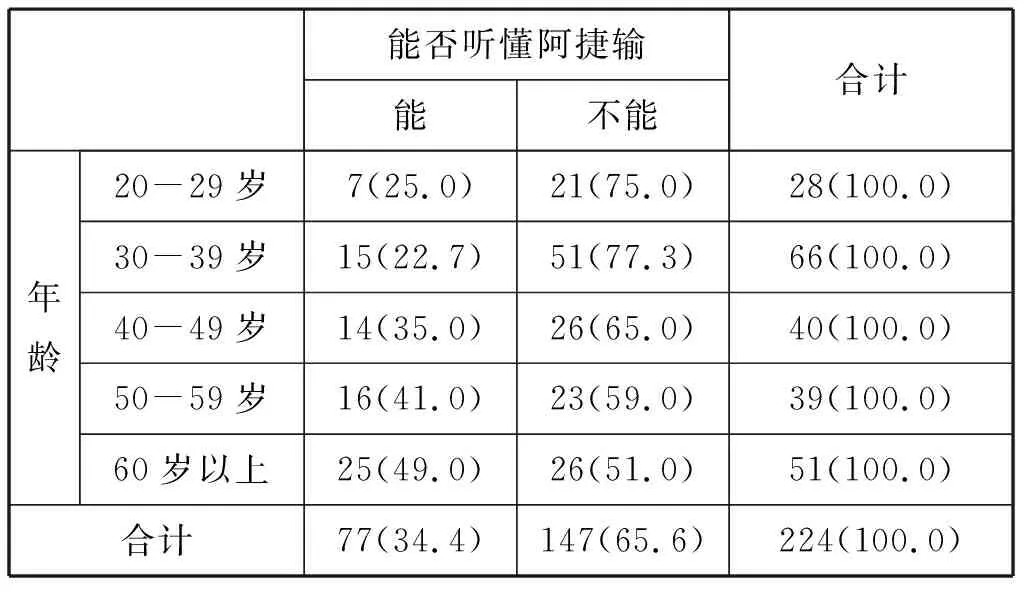

表2 彝族阿细支系各年龄段能否听懂《阿捷输》统计

在相同时期,以《阿诗玛》为代表的撒尼文化,虽然在政治运动中一波三折,倍受磨难,但最终拨云见日,脱颖而出,被打造成享誉世界的文化名片,为撒尼文化的复苏和兴盛打下了坚实的基础。改革开放之后,路南(石林)县迎来了天时(政治环境逐渐走向清明,经济条件逐步充满活力,民族文化走向复苏)、地利(得天独厚的喀斯特地形地貌石林风景区)和人和(彝族自治,撒尼政治精英主导)的发展契机。1984年,路南(石林)县从曲靖专区分离出来划归昆明市管辖,一定程度上为地方发展获得了更大幅度的政治资本和经济支持。趁着天时、地利和人和的难得机遇,撒尼文化日益走向繁荣。今天,与路南(石林)县撒尼人音乐、舞蹈、宗教、民俗、旅游、生态、教育等民族文化风生水起、多管齐下、重点突出、综合开发、立体发展的模式相比,弥勒市以阿细祭火、阿细摔跤、阿细跳月和阿细先基为重点的阿细文化发展形式单一,内容单薄,后继乏力。当下,撒尼文化与阿细文化发展水平已经无法相提并论,不可同日而语了。正如常汉林先生的感叹:“不得不承认,撒尼人作曲家、演唱家、舞蹈家、作家等,就是(比)阿细人多。就从现在说起吧,撒尼人在省歌、中央歌舞团专司作曲、演唱、演出、编剧的就有10多人,而阿细一个人也没有。近几年,撒尼人先后出了68本反映民族文化的书,而阿细人才写了寥寥几本。”[1]

三、1949年以后撒尼和阿细文化兴衰的原因分析

1949年以后撒尼和阿细文化兴衰的现实是多种因素合力作用的结果,仅仅单纯地归因为经济、政治等单一因素都是片面的。笔者认为,其主要原因有以下几个方面:

1.历史中的政治因素

几百年前,阿细人和撒尼人被迫移居深山,身处穷山恶水、穷乡僻壤之中,交通不便,信息闭塞,稼穑不易,耕作艰难,生活困苦。中华人民共和国建立前夕,阿细人和撒尼人身受汉族地主和本民族上层阶级的双重压迫,苛捐杂税不断,兵役徭役不绝,民生多艰。革命之火点燃了阿细人和撒尼人翻身作主的激情,在解放战争中,阿细人和撒尼人在朱家璧、祁山、张子斋、何现龙等为代表的云南省工委的领导下发动了西山起义和圭山起义,成百上千的阿细人(据统计,西山人参加“边纵”主力的达700多人,护乡团150余人,西山游击大队600余人,参加民兵700余人,共计2000余人。其中绝大部分是阿细人)[12](《序》)和撒尼人参加了轰轰烈烈的革命队伍,他们出没于弥勒西山、路南圭山、泸西东山、陆良龙海山、罗平钟山等地,南下滇南河阳,转战滇中滇南,以童绍尧、杨治廷等为优秀代表的一批彝族人为革命胜利牺牲了生命,以李荣兴、昂天学和龙介仁为代表的一大批阿细人为解放云南作出了重大贡献[13]。仅以西山阿细人为例,三年战争中,支持革命的阿细人生命财产遭受严重损失,据不完全统计,阿细人遭敌摧残伤亡216人,9个村庄1300多间房屋被敌军焚毁。阿细人聚居地之一的华荣乡,被抢走粮食18.2万斤,耕牛271头,骡马12匹,生猪180头,山羊1.78万只,油菜籽1.45万斤[12](P278)。阿细支系和撒尼支系的先辈与汉族等各民族共产党人用生命、鲜血和汗水缔造了荣辱与共、肝胆相照的革命历史。血雨腥风、流血流汗的革命斗争换来了中国人民共和国建立之初的政治红利——弥勒彝族自治县和路南彝族自治县,阿细和撒尼政治精英走上了主导地方的政治舞台,为彝族文化的发展创造了隐形的有利空间。

但是,中华人民共和国建立以后,阿细人敢于打破旧世界、但不善于建设一个新世界的问题开始凸现,他们从抛头颅、洒热血的的革命战场退下来,没能适应新的形势。一方面阿细文化发展受到禁止,另一方面,昂天学、龙介仁等一批曾在革命战争中吃叱咤风云、功勋卓著的阿细干部未能与时俱进,或被错划为“地方民族主义”右派,或犯了“政治错误”,失去了兴办教育、培养本民族的教育及文化人才的机会。1957年,红河哈尼族自治区与蒙自专区合并,成立红河哈尼族彝族自治州,弥勒彝族自治县改为弥勒县,并入红河哈尼族彝族自治州(彝族自治县招牌被摘除,彝族主导地方政治的局面被改变)。阿细人在政府中主导的话语权逐渐衰微,并逐渐走向边缘化,阿细文化失去了代言人和倡导者,进入蛰伏期。

所不同的是,新中国建立之后,路南彝族自治县的政治属区虽然从宜良专区、曲靖地区到昆明市,几经更迭,甚至一度被取消县制并入宜良县,但彝族自治和撒尼主导地方政治的局面一直没有改变,客观上为撒尼文化的发展创造了有利的政治气候,撒尼文化得到了积极的发展。

2.刻板印象带来的民族歧视和偏见在两地影响不同

刻板印象是李普曼(Walter Lippmann)创造的一个概念,它是指人类自己制作或别人赋予自己的一种图像[14](P20)。斯蒂尔和阿伦森[15](P797~811)(Steele & Aronson,1995)、斯蒂尔(Steele, 1997)[16](P613~629)及阿伦森、奎因和斯宾塞[17](Aronson,Quinn & Spencer ,1997)等人的研究表明,刻板印象一旦形成,就会对人的认识产生重要影响。在汉族与少数民族几千年的接触过程中,彼此双方都对对方存有很多的刻板印象。比如,在汉民族的历史中,从《尚书·牧誓》、西汉历史学家司马迁《史记·西南夷列传》、《后汉书·南蛮西南夷列传》、晋朝人常璩的《华阳国志·南中志》、唐朝人樊绰《蛮书》、元代李京的《云南志略》、明代毛奇龄的《蛮司合志》、清康熙的《弥勒州志》、清乾隆的《弥勒州志》、清康熙的《广西府志》到清乾隆的《广西府志》,都用了一些歧视性的语言描述了“蛮夷”的生活,将彝族说成是一个原始、野蛮及亟待开化的族群。历史上歧视性和污名化的积淀,不可避免地渗透进地方汉族政治精英的骨子里,它们有意或无意地发挥着排斥作用,使少数民族文化被忽略。

客观上,阿细人和撒尼人所受地方汉族刻板印象带来的民族歧视和偏见应该没有质的差异,但在彝族自治与非彝族自治的大的政治体制发生改变之后,阿细和撒尼政治精英所能使用的政治资源已经发生了质的变化。1957年,弥勒彝族自治县变更为弥勒县,地方治理制度的改变,间接束缚了阿细等彝族文化的发展。在汉族文化主导的一切领域,少数民族文化很难获得应有的发展空间。而路南(石林)县地方治理却几乎一直沿袭了彝族自治的传统,这种传统创造了多元但偏重于彝族文化的政治生态,很大程度上压制了当地汉族刻板印象所形成的民族歧视和偏见对少数民族文化发展产生的不利影响,为撒尼文化的发展提供了有益空间。

3.地方领导的不同政治敏感性和政治意识

良好的政治敏感性和政治意识是各级官员把握时局、正确决策的前提。新中国建立之初,随着少数民族获得当家作主的地位和文化上百花齐放方针的实施,少数民族语言、诗歌和文学搜集、翻译和整理工作在全国展开。趁着这个百年不遇的契机,许多少数民族的诗歌、民间故事等文学作品因此获得了新的生命,有些甚至成为时代经典,其中最为知名的有广西壮族的《刘三姐》和云南撒尼人的《阿诗玛》。以撒尼人的《阿诗玛》为例,从它被杨放教授首次翻译成片断[18](P124)到被云南省军区改编为京戏,引起云南有关领导的重视,到最终被发掘、整理及改编为歌剧或电影剧本等其他艺术形式[3],看似偶然的过程中夹杂着很多必然因素,其中,地方政治精英无论在精神上重视和宣传推动,还是在物质上帮助和支持,都扮演了非常重要的角色。

在相同时期,阿细人山翩和阿自的故事已经从笔者搜集的原始版本,经过民间的艺术加工开始趋近常汉林搜集的版本,初步具备当时时代发展的要求,但为什么这个阿细人的“梁祝”最终没有像“阿细跳月”那样再次幸运地走向世界?应该反思,为什么《阿诗玛》能从普通百姓口头流传的乡间小调进入翻译者的视线?为什么它又能从翻译者的笔头走进有关领导的视野?笔者认为,山翩至今如此落寞,是与包括阿细人在内的地方领导对地域民族文化推进经济社会发展缺乏必要的认识有一定的关系。

4.对少数民族文化和教育重视程度不同。

文化与教育的发展很大程度上受到政治和经济制约。中华人民共和国建立以后,教育领导权属于全体人民是勿庸置疑的事实。但是,具体落实到弥勒和路南(石林)两县而言,撒尼政治精英处于决策核心的路南(石林)县政治氛围显然更有利于使撒尼人获得更大的教育自主权和教育资源,更有利于在传授国家知识的同时最大限度地发展撒尼的地方性知识和文化,更有利于系统地、成规模地培养地方文化人才。相比较而言,由于受到上面阐述的政治氛围和治理制度的影响,弥勒县的彝族文化人才培养和教育工作并没有得到应有的重视。在这个过程中,路南(石林)县不断培养出成批的民族文化人才,而弥勒县的包括阿细文化在内的很多彝族文化从断裂走向断层,逐渐没落甚至消亡。两个县的彝族文化差距也在这个过程中不断扩大。

四、结 语

通过上面的分析,我们看到“机会之窗”对阿细文化的关闭,显然不是一种单纯的原因所造成的,这个个案带给我们多重意义的思考:(1)在云南这个多元文化并存的地区,山翩在现代语境中的落寞命运是否是个案?(2)中华人民共和国建立之初,大规模和大幅度的少数民族语言、诗歌和文学搜集、翻译和整理契机所带来的影响及其造成的后续格局,地方政治精英们意识到了吗?如果没有,为什么?如果意识到但没有作为,为什么?如果意识到并有所作为,但最终失败了,又因为什么?

云南是一个生物多样性和文化多样性都极其丰富的省份,这些特征决定了云南各地州蕴藏宝贵而又丰富的旅游经济潜能,但是,随着经济至上主义的非理性开发和地方文化传承与发展措施的缺失或缺场,很多具有历史价值、审美价值、文学价值及经济价值的少数民族文化正在逐渐退出现代人的记忆,在没落中不断消失。2009年7月,胡锦涛主席在考察云南后提出把云南建成我国面向西南开放的重要桥头堡的国家战略设想,由此,加快桥头堡建设,把云南建成我国面向东南亚、南亚的开放经济区、陆上大通道和外向型特色优势产业基地已成为云南发展的重要目标之一。2013年9~10月,习近平主席提出了“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”(简称“一带一路”)战略,为具有独特区位优势的云南提供了机遇。如何从一个微不足道的山翩姑娘的落寞命运中吸取有益的历史教训,综合运用各种力量,打开“机会之窗”,充分、科学、合理、可持续地开发和利用具有云南特色的地方文化以实现大发展,显然是一个各级政府部门不能忽略的问题。